深度阅读

从神性到世俗——文物中的牛形象与生肖牛民俗杂谈

图一 公元前16000~前14000年绘制于法国南部拉斯科山洞的公牛壁画局部

牛是人类生产生活中重要的伙伴之一,肉、奶可食,皮可保暖,角、骨可制器,北京周口店山顶洞旧石器时代晚期遗址中曾发现18000年前的牛骨化石,最晚到7000年前黄河、长江流域已经畜养驯化后的黄牛、水牛。牛是中国上古时期祭祀的主要牺牲,农业社会犁耕、运载的重要工具,也是人类财富的标志之一。用牛犁耕提高了耕种效率,推动和加快了人类文明的发展,要了解农耕时代以及文明的形成,认识牛的功用和价值,认识牛的形象从神性到世俗化的转变,以及牛的艺术形象对文化、艺术、宗教、民俗等的影响是重要途径之一。

图二 公元前2600~前2400年 苏美尔时期 王后的竖琴(局部) 高112厘米 大英博物馆藏

一 起源:牛的艺术形象与汉字之始

牛的艺术形象对绘画起源研究至关重要,目前发现的最古老的绘画是野牛壁画(图一)——约在公元前16000~前14000年绘制于法国南部拉斯科山洞里,“公牛大厅”所绘公牛头上一对弯曲的角,身长超过350厘米。西班牙阿尔塔米拉一处洞穴里发现公元前15000~前10000年绘制的野牛壁画。中国学者李零认为拉斯科、阿尔塔米拉洞穴里绘的是原牛,8000年前被驯化,是黄牛的祖先。约制作于公元前2600~前2400年苏美尔时期的嵌金木制竖琴残件(出土于乌尔皇家陵园),其上最引人注目的雕刻装饰为牛头像(图二)及牛纹饰。

图三 商晚期 牛方鼎 通高73.2厘米 台北历史语言研究所藏

遗憾的是,尽管中国境内新石器时代已出现相当规模的人工制陶和玉器,但未发现牛形象(陶器纹饰也鲜见),晚至商代(公元前1600~前1046)青铜器、玉器上才大量出现牛的艺术形象。不少武丁时代前后(前1250)的重要文物造型、纹饰与牛相关,如1935年河南安阳侯家庄西北冈1004号商王大墓考古发现的青铜牛鼎(图三),纹饰与铭文均为牛;1939年安阳武官村考古出土的青铜“后母戊”鼎(图四),鼎双耳及鼎口沿均铸有牛首纹;1976年安阳殷墟妇好墓出土有“后辛”款的圆雕石牛(图五∶1)。牛在当时的价值非同一般,从其高度成熟的艺术形象看,牛纹饰的出现应该远早于此。

图四 商晚期 “后母戊”青铜鼎耳部牛首纹饰

图五∶1 商晚期 “后辛”款圆雕石牛 中国国家博物馆藏

图五∶2 商晚期 殷墟妇好墓出土玉牛

牛在中国文明的起源中举足轻重——甲骨文即刻于牛骨、龟甲等动物骨骼上。殷墟出土甲骨可证商晚期用家牛祭祀,据张之杰研究,殷墟田猎卜辞中很少见有“牛”字,有关卜祭的538条中有“牛”字者占69条,可见商时牛为家畜。商代甲骨文多用牛骨(通常是家牛、水牛)作卜骨,卜事内容庞杂,多达20种。吉德炜(David N.Keightley)估算,晚商时期制作甲骨,“每10天至少需要6头牛和12只龟”。

图六 商『土方征于我东鄙』刻辞卜骨 中国国家博物馆藏

中国国家博物馆收藏一块传为河南安阳出土的商王武丁时期“土方征于我东鄙”刻辞卜骨(图六),以牛的肩胛骨制成,正反两面刻满武丁曾在两个月内占问灾祸的长篇卜辞。正反两面的卜辞中均有“牧”字,其部首“牛”字旁突出牛弯曲的双角,高度概括(图七∶1)。金文中,“牛”字画成一幅牛首像(图七∶2),是字更像画,形象生动。牛字从甲骨文到汉隶,除金文外,其字形变化不大,到汉代许慎《说文解字》基本定形(图七∶3)。

图七∶1 甲骨文中“牛”字

图七∶2 北京故宫博物院藏商代“牛”字象形鼎上的铭文

《说文解字》释牛:“大牲也,牛件也。件,事理也,象角头三,封尾之形。凡牛之属皆从牛。”徐锴注释:“件若言物一件二件也。封,高起也。”《说文解字》收“牛”部首的字51个,第5版《现代汉语词典》收“牛”部首的字41个。耕牛勤劳、忠诚的品质一直受人类赞美,也多以牛来比喻品德美好的人,出自左传的“孺子牛”就喻指为人民服务的人。随着农耕文化的渐行渐远,牛耕作、运载只有少数偏远农村才能见到,多数人对此的了解仅仅停留在一幅图画意象上,数字化时代使用这类汉字的频率降低,有的汉字已经退出使用。

图七∶3《说文解字》中篆书“牛”字

二 媒介:青铜时代牛的神性色彩

公元前21世纪,中国已进入青铜时代,至战汉时间跨度近2000年,早期青铜器以祭器、礼器、兵器为主,晚期陈设日用器皿增多,从神性走向世俗化。

青铜时代早期,牛是国家重要祭祀的主要牺牲,形象充满神性色彩。《礼记·王制第五》载:“天子社稷皆大牢。诸侯社稷皆少牢。大夫、士宗庙之祭,有田则祭,无田则荐。”“祭天地之牛角茧栗,宗庙之牛角握,宾客之牛角尺。诸侯无故不杀牛,大夫无故不杀羊,士无故不杀豕,庶人无故不食珍。”殷商甲骨文中的“牢”,意指帝王献祭给五帝和天神的祭牛。“大牢”即太牢,用牛、羊、猪三牲;“少牢”用羊、猪二牲。也有说“牢乃豢畜之室,牛牢大,羊牢小,故皆得牢名”。牛龄大小献祭用的场合有别。西周设专门机构、官职专司养牛,供国家事务所用。《周礼·地官司徒第二》“牛人”条载,“掌养国之公牛,以待国之政令。凡祭祀,共其享牛、求牛,……凡祭祀,共其牛牲之互与其盆簝以待事。”

图八 安阳殷墟花园庄东地商代墓葬M54出土青铜牛尊线图

学者认为,青铜时代的动物纹饰或许具有中介作用,是巫觋与上帝或者祖先的神灵沟通的桥梁和媒介,或者说是工具之一。张光直先生指出,“礼乐铜器在当时显然用于祖先崇拜的仪式,而且与死后去参加祖先的行列的人一起埋葬。因此,这些铜器上铸刻着作为人的世界与祖先及神的世界之沟通的媒介的神话性的动物花纹。”“助巫觋通天地的若干特殊动物,至少有若干就是祭祀牺牲的动物。”依此理论,出土的牛形、牛纹饰商周青铜器、玉器,应是这方面的祭器用器。

从商周至战汉出土青铜器上的牛的形象、纹饰看,商周时期牛的形象神性的色彩较浓,春秋战国有所变化,战汉青铜器上出现故事性较强的狩猎纹、战攻图等图案。人与动物的关系发生变化,商周青铜器上人物纹数量明显少于动物纹,如虎噬人卣以动物战胜人类为主题的纹饰,表达的是动物形象的崇高性。战汉青铜器上出现了人搏杀牛或其他动物的场景,是否可以看作是人类掌握了更多的知识,从神话走向了现实,从崇拜动物的力量和勇猛转向思考驾驭动物,趋向理性。

图九 陕西岐山县贺家村出土牛尊全形拓图

青铜时代的牛形、牛纹饰器物有三类:一类是牛形青铜器,如牛形尊、牛形灯等,以及以圆雕牛形为部件的鼎、卣、案、枕、贮贝器等,数量不多;一类是牛首形纹饰青铜器,如牛首纹鼎、卣、甗、壶、尊等,比较常见;一类是牛首形面具,多为商周制品。

(一)牛形青铜器

“国之大事,在祀与戎。”祭器、兵器,是青铜时代最重要的两大类,有的学者将祭器再分为饪食器、酒器、水器、乐器等;春秋时代以后生活用具、车马器、货币等杂器渐成大项。青铜器中以动物形铸造的器型具代表性者首推尊,如牛、象、豕、驹、兔、鸭、貘、凤鸟等,牛尊仅见数件。青铜牛尊铸造年代最早为商代,1977年湖南省衡阳市出土的商代青铜牛尊,嘴部残,体型为南方习见的水牛,饰云雷纹、夔龙纹、羊纹,牛背上的盖纽为虎形。相比之下,河南安阳殷墟花园庄东地54号墓出的牛尊(图八)以及陕西岐山县贺家村出土牛尊(图九)保存较完整。

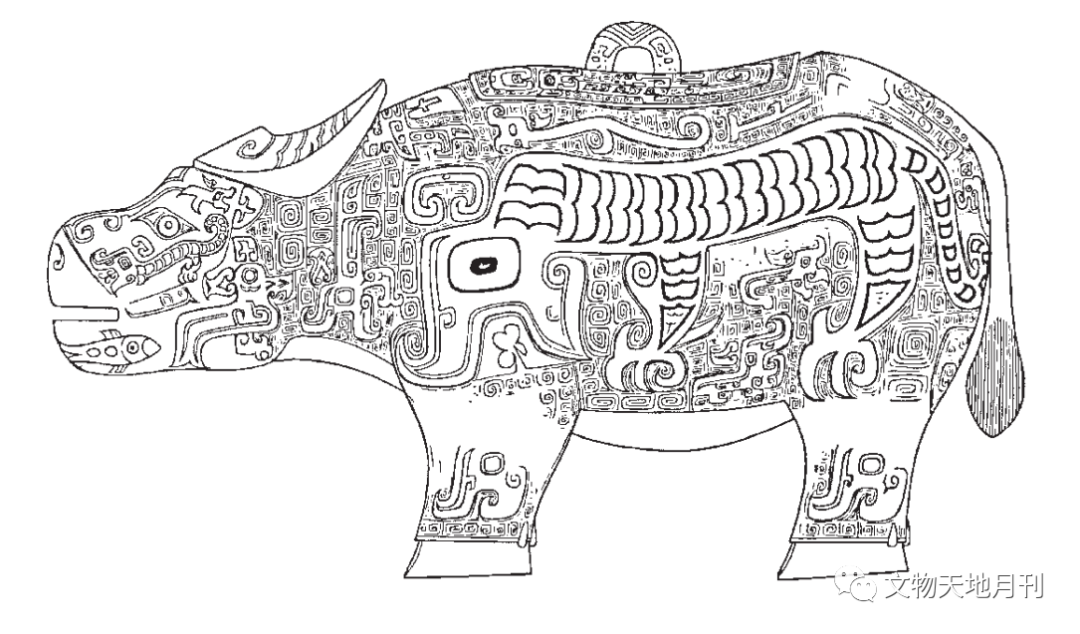

1923年山西浑源李峪出土的东周青铜牛尊(图一〇),牛身纹饰繁复,所铸“饕餮纹”明显源自商、西周青铜器上的牛纹饰,为其常见的变形纹样,牛鼻环显示其或为农耕之牛。此尊造型写实,牛背上开三孔,中间一孔内置小锅,牛腹中空与前后两孔相通,有学者认为是温酒器。

图一〇 东周 青铜牛尊 高33.7厘米 上海博物馆藏

独体牛尊外,青铜鼎、鉴上亦不乏立体牛形象的部件,1923年山西浑源李峪出土的东周青铜鬲鼎盖残器上即铸有一头卧牛,相似品见于1988年山西太原金胜村出土的东周青铜小盖鼎,在鼎盖上以三等分铸三头卧牛,姿态安适悠闲。

商周牛形青铜器祭祀的神性色彩到了汉代逐渐减弱,世俗性的使用功能突出,从铜镇、铜灯等器物可一窥端倪。战汉时期居室内多席地跽坐,上层社会镇席所用之物多为铜镇,出土物中有熊、鹿、虎、牛等动物形镇。1956年安徽寿县出土的楚国错银卧牛青铜镇,“大府之器”的铭文说明其为王室库府所用之物。汉代铜器铸造技艺更进一步,铜灯别具一格,满城、长沙、邗江、睢宁等地均出土有精品之作,牛灯的造型形象甚至有水牛(图一一)、黄牛之别,堪称实用与艺术的完美结合。

图一一 东汉早期 牛灯 高27、长21厘米

战汉时期边疆地区的青铜器风格别致,另成一类。兴盛于战国至汉武帝时期的古滇国,其遗址考古出土的大量青铜器均以牛为饰,牛虎铜案、牛枕(图一二)、牛虎贮贝器等为代表性器物。在突出牛的神性色彩之外,不乏狩猎、战争、纳贡等表现世俗生活的场景。古滇国青铜器所表现的牛形象为体型较大的黄牛,牛角较长且向上弯曲,脖子上有肉瘤,是中国本土少见的瘤牛。

图一二 云南省博物馆藏古滇国牛枕局部图

(二)牛首形纹饰

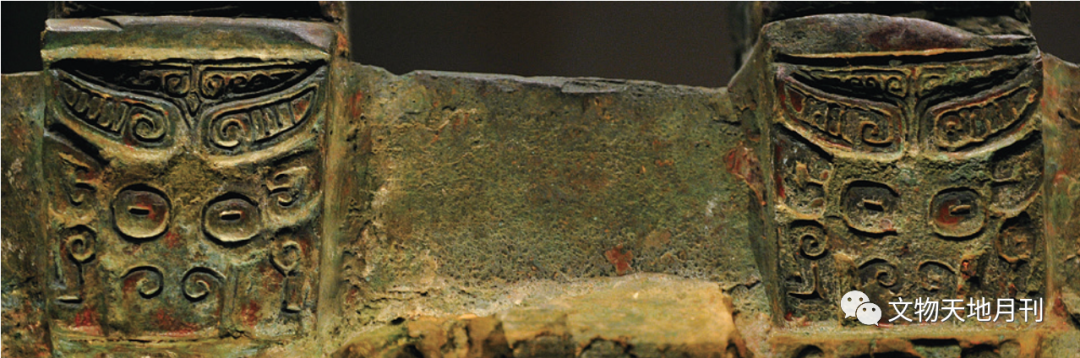

商周时期,以牛首为艺术形象的主题纹饰被广泛铸于青铜壶、甗、鼎、卣、鉴、杖、铙等器物上。最具代表性者数商代晚期牛鼎(图三),此鼎长方,深腹,平底,鼎内底铸刻有一头牛的象形铭文,方鼎四面外壁中央主题纹饰均为牛首纹。北京故宫博物院1949年后新入藏的商代鬲式牛鼎,内底所铸铭文则为一水牛形象。与牛鼎纹饰风格相似的青铜鼎,西周墓也有出土,1977年洛阳北窑庞家沟西周墓出土兽面纹方鼎(图一三),虽无铭文,但纹饰风格与牛鼎相似。

图一三 西周早期 青铜方鼎 通高36厘米 洛阳博物馆藏

1976年山西长治西白兔南村出土的商代中晚期青铜壶(图一四),研究者认为腹部上下两层纹饰均为饕餮纹,仔细分辨其实有明显区别:一是下层纹饰的双角明显近似水牛角,与上层双角近似羊角的弯曲造型不同;二是上层的眼睛近长方形,下层呈乳突状,近似牛眼,两层纹饰整体风格一致,但眼、角、耳、鼻的局部变量保持了个体特征。饕餮纹的纹饰与牛、羊等动物纹饰元素密切相关。

图一四 商中晚期 青铜壶 高29.8厘米 长治博物馆藏

出土于山西洪洞坊堆的西周早中期器青铜甗,鬲部所饰三组牛首形兽面纹,与商代中晚期青铜壶腹的下层纹饰风格一致,不同之处仅在眼部(更近于壶腹的上层纹饰)。与此牛首形兽面纹风格一致者,还见1975年陕西长子县景义村出土的青铜甗。上海博物馆收藏的西周早期母癸甗(图一五),鬲部亦同此。商周时期的牛形器以及牛纹饰,形象来源多为水牛。张之杰统计分析36件出土的“商至西周之牛形及牛首形器”(材质包括青铜、玉石、陶)得出结论, “不论出土于何处, 其牛角皆作水牛, 显示彼时之畜牛很可能属于水牛属, 而少有可能为牛属”。

图一五 上海博物馆藏西周早期母癸甗局部图

上海博物馆藏西周早期古父己卣(图一六),盖、腹、提梁及双耳均以牛首形纹饰为主题装饰,提梁上浮雕的4个牛首较为具象。类似装饰风格者还见于该馆所藏西周早期昭王时期的厚趠方鼎,方鼎腹四面主题纹饰均为牛首形变形兽面纹饰。

图一六 西周早期 古父己卣 高33.2厘米 上海博物馆藏

此类纹饰是中国青铜器的主要装饰纹饰之一,流行于商周,延续到春秋战国时期。到春秋晚期,这种纹饰有变体与蟠蛇结合在一起,1965年山西长治分水岭126号墓出土5只青铜鉴耳,造型即纹牛首纹变体,纹饰的双耳为卷曲的蟠蛇。

图一七 战国 狩猎纹铜壶 通高 39.5、口径10.6厘米 洛阳博物馆藏

战汉时期习见的狩猎纹青铜壶上,人物、动物纹饰具有故事性、世俗性,牛的形象为野牛,为牛属,与商周的水牛属有别。1981年出土于河南洛阳西工区战国墓的狩猎纹铜壶(图一七),壶体外所饰纹样有8层之多,其中就有人猎杀牛的场景。1962年山西左玉县大川出土的西汉河平三年所造鎏金铜温酒樽(图一八),纹饰受道教神仙思想影响甚为明显,装饰图案为龙、凤、虎、鹿、熊、猴、牛、羊、鹤、雁、蛇等动物。

图一八 西汉河平三年 鎏金铜温酒樽1962年山西省左玉县大川出土

农耕民族的器物注重陈放、储藏功能,游牧民族的用品方便携带,牛纹铜牌饰即游牧民族的代表性物品。2014年宁夏固原市原州区出土的牛纹青铜牌饰(图一九),立牛的形象似水牛,粗腿大脚,弯角向上,体型壮硕。北方草原青铜器牌饰上的牛纹(耗牛形象纹饰多出自西北、北方地区),更多表现的是一种猎杀场面,多以虎、豹、狼噬牛为题材,展现力量与生死博斗的英雄气概,与游牧民族的生活习性相关。

图一九 春秋战国 牛纹青铜牌饰 长5.4、宽5厘米

2014年甘肃固原市原州区出土 固原博物馆藏

(三)牛首形面具

商晚期、西周墓地出土有青铜、玉质的牛首形面具,是商周动物形面具研究的重要资料。2011年湖北随州叶家山西周早期曾侯墓地出土的青铜牛首面具(图二〇),2018年山西省闻喜酒务头墓地发现的商晚期青铜牛首面具十余件(图二一∶1),以及1979年山西太原电解铜厂拣选出来的商代遗物青铜牛首形面具,纹饰风格相近,正面均似牛面,均有一对长角、大眼、小耳。与此造型风格相似的还见有玉牛首面具。

图二〇 西周早期 青铜牛首面具2011年湖北随州叶家山曾侯墓地出土

图二一∶1 商晚期青铜牛首面具2018年山西省闻喜酒务头墓地出土

1990年河南三门峡市西周虢国墓地出土有玉牛面(图二二)、玉马面,牛面具上有穿孔,雕刻写实,线条简练。20世纪50~90年代,虢国墓地先后出土有11件牛形玉器。玉牛面外,尚有玉牛首、片状跪卧玉牛、圆雕站姿、卧姿玉牛,造型写实、雕工简练。

图二二 西周 玉牛面 高11.2厘米1990年河南省三门峡市西周虢国墓地出土

目前仅知湖北曾侯墓地出土牛面具位于“铜钺、铜面具、铜钖和车马器置于椁室内”,铜钺是武器也是礼器,铜钖属于车马器,铜牛首形面具若用于牺牲,未见有先例。因缺少关于牛首形铜面具出土位置的材料,难以判断其用途。殷墟出土的青铜头盔,盔前上方铸有动物形象,有的形象似牛。酒务头出土的牛首面具周围有8个穿孔,有学者执着于此类面具为“兽面形饰”,而前述牛鼎、牛尊等器已足可说明此类纹饰应为牛首纹饰。无法确知牛首形面具的用途,有学者认为“应为一种盔(胄)饰”,滕州前掌大墓地出土有头盔上装饰此类面具之物(图二一∶2、3)。曾侯墓地出土的青铜牛首形面具双耳耳根、左右嘴角各有系孔,1980年山西洪洞永凝堡出土的西周早中期青铜马面饰上下均有穿孔,这类面具应是祭祀或者其他重要仪式使用之物,具体用途有待考证。西周虢国墓地、国墓地出土的玉牛首面具,额、口部有穿孔,且尺寸不大,应为身份等级较高者佩戴之物。

图二一∶2 2020年11月中国国家博物馆“河东之光——山西酒务头考古成果展”展品

图二一∶3 2010年7月首都博物馆“考古中华——中国社会科学院考古研究所成立60年成果展”展品

三 工具:世俗化的牛形象与民俗

(一)汉唐器物中的牛与牛车

商代已用牛车运载,等级不如马车高,牛车也称大车,强调运载能力,1978年殷墟王陵区M19祭祀坑发现的二具牛车可证当时出现了双牛挽车,甲骨文中以“牵”表示牛车。刘邦得天下后,于民休养生息,农业得到快速发展,国家和个人蓄养牛的数量相当庞大,太仆苑、畜府等机构代表国家养殖机构,国家用牛祭祀、肉食多由此出。文献可证,汉代明文禁止宰杀耕牛,牛肉的来源多为淘汰的耕牛、肉牛、野牛。养牛业的发达催生出的相关职业多达7种。个人所养之肉牛,是汉代重要的肉食来源之一。

图二三 魏晋 牛车出行图 甘肃高台县博物馆藏

黄河流域陶器上牛的艺术形象在西汉以前少见,东汉渐为流行。从考古出土的木、陶质牛、牛车的数量及分布地域看(西至甘青宁地区,东至山东、安徽地区),汉至唐的日常出行似牛车更为盛行。汉代“牛”文物数量大且分布广,不过主流不再是青铜器,而是陶器,黄河流域贵族墓出土的大量陶牛、陶牛车品种丰富,呈现出了牛的艺术形象由神性转向世俗化:多为耕作、运载。魏晋十六国时期河西走廊的墓葬中发现了大量有关牛的砖画,耕作、放牧、运载(图二三)之外,甚至有屠牛的画面(图二四)。边疆地区的青铜器制品地域特色鲜明,如云南、甘肃、内蒙古等地区,牛的品种也与中原有异。

图二四 魏晋 宰牲图 甘肃高台县博物馆藏

汉初,物资匮乏,马匹稀缺,牛车流行,《史记》卷三十《平准书第八》开篇即言“作业剧而财匮,自天子不能具钧驷,而将相或乘牛车,齐民无藏盖”。东汉晚期牛车渐受重视,《晋书·舆服志》载:“古之贵者不乘牛车,其后……稍见贵之。自灵、献以来,天子至士庶遂以为常乘”,“诸公给……皂轮犊车各一乘。皂轮车,驾四牛,形制犹如犊车……诸王三公有勋德者特加之。”《隋书·礼仪志五》载:“诸王三公有勋德者,皆特加皂轮车,驾牛,形如犊车。”这应是魏晋南北朝牛车盛行的主因。1984年宁夏彭阳县新集乡石洼村出土的北魏陶牛车(图二五),陶质人、牛、车俱全,牛车尚残留部分彩绘,可视为当时牛车的写照。

图二五 北魏 陶牛车 1984年宁夏彭阳县新集乡石洼村出土

历年考古出土的木牛车(陕西、甘肃、青海等地区常见)、陶牛、陶牛车多为晋至唐制品,且形制多样,分蓬车、敞车两类,前者级别高于后者。“古者自大夫以上皆乘车,而以马为騑服。魏晋以降,迄于隋代,朝士又驾年牛车,历代经史,具有其事。”《旧唐书·舆服制》所载刘子玄的进议证实,其时牛车盛行,或许还有“褒衣博带,革履高冠,本非马上所施,自是车中之服”的原因。陕西等地的唐墓壁画中不乏牛车出行的画面。唐代瓷器烧制工艺技术提升,河南、河北的青白釉、白釉瓷质量上乘,1957年河南三门峡唐墓中出土有青白釉瓷牛车。

图二六 西汉 霍去病墓上石刻卧牛 长260、宽160厘米陕西人民美出版社20世纪80年代出版的明信片《茂陵石刻》之一

茂陵博物馆所藏西汉元狩六年(前117)霍去病墓石刻中的石卧牛,为我们了解西汉牛的驮运方式提供了实物依据,身长2.6米的石雕卧牛(图二六),体型健硕,从牛背上阴刻的鞍和镫推测,当时牛也用于单独驮载物品。这组石刻被誉为中国“真正的纪念碑性质的成组立体石雕”。考古出土的汉代玉、石雕刻牛,数量不多,多以立体圆雕而成,有立姿和卧姿两种。汉代玉雕牛出土实物不多,尺寸不小(图二七),多为陈设器。

存世的汉唐“牛”文物多以金银铜铁、陶瓷玉石等质地坚硬易保存者为主,竹木丝绢等有机质制品数量较少,像唐德宗时期宰相韩滉所绘《五牛图》那样的绢本绘画,传世品屈指可数。

图二七 西汉 玉雕卧牛 通长21厘米 1972年陕西蒲城县出土

(二)生肖牛的艺术形象

以动物配十二地支的十二属,起源最早或可追溯至《诗经》时代,《小雅·吉日》载:“吉日庚午,既差我马。”写的是西周贵族为田猎择日选马。与十二生肖相关的考古出土材料则晚至秦代:湖北云梦睡虎地出土秦简《日书·盗者》中有子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、巳蛇、申猴、酉水(雉)、亥猪七属与十二生肖相同;甘肃天水放马滩秦简《日书·亡盗》中所记十二生肖基本已定型,仅龙、蛇与十二生肖有异。可见晚至秦代十二生肖之说民间已经相当流行。东汉时十二生肖与阴阳五行融合,王充《论衡》中《物势》等篇所写甚详。东汉元和二年(85)开始采用十二干支纪年,是为十二生肖纪年之始。以动物为十二生肖的标志,应与远古时的动物崇拜、图腾相关,农耕时代的六畜都在十二生肖之列。十二生肖在中国与年、月、日、时相关,可以说在生肖民俗中人的一生从出生到死亡均与其关系密切。

图二八 隋 四神十二生肖纹镜 中国国家博物馆藏

图二九 唐 生肖俑(鼠、牛、兔、蛇、马、羊、猴、猪) 湖南长沙咸嘉湖唐墓出土

出土文物中汉代陶器、铜器、玉器中常见牛的形象,但多数与生肖牛关系不大。生肖动物的艺术形象晚至南北朝时期才出现,如临淄北朝崔氏墓出土有十二生肖陶俑之虎、蛇、猴、猪。隋唐生肖文化始盛行,陕西、河南、四川等地出土的铜镜、陶俑中十二生肖的形象已经齐备。隋代铜镜上的十二生肖多与四神相配(图二八)。唐宋时期有三类十二生肖陶俑流行,一类动物生肖俑(图二九),一类为生肖首人身俑(图三〇),一类为人俑抱持生肖动物(图三一)。唐代对十二生肖艺术形象的塑造,影响至今。学者研究十二生肖壁画、陶(瓷)俑、铜镜、墓志等器物的流行期在南北朝至宋代,宋以后雕版印刷发达,这类作品逐渐式微。

图三〇 中国国家博物馆藏唐代十二生肖陶俑 高36.5~42.5 厘米

图三一 北宋 十二生肖之手持牛首陶俑 残高33厘米 成都市蒲江县博物馆藏

明清宫廷艺术发达,带动了各个艺术门类有了长足发展,特别是清代,以牛、十二生肖为主题的艺术品不胜枚举,具代表者首推圆明园大水法铜雕十二生肖兽首(图三二)、宫廷玉雕十二辰像(图三三)。唐代十二生肖陶俑对清代影响极大,兽首人身的坐像、立像是清代作品的常见样式,工艺更加精细传神。

图三二 清 圆明园大水法十二辰像之牛首

19~20世纪的中国绘画中,十二生肖已成为重要题材,虚谷、任颐、齐白石、溥儒、徐悲鸿、马晋、杨善深、方楚雄等名家均有代表作品传世。

当代与生肖相关的艺术品、文创、邮票等更加丰富多彩,已经融入人们的日常生活,春节、婚嫁习俗中尤其突出。干支纪年、十二生肖、二十八宿、八卦阴阳、属相优缺,十二生肖的流行自始至终贯穿着中国人祈福避害、趋吉避凶的心理期望,是人们对美好生活的向往。

图三三 清 青玉十二辰像之牛 美国大都会艺术博物馆藏

四 融合:宗教与民间美术中牛的形象

(一)青牛的道教神仙色彩

青牛、青羊、青云、青乌子、青衣乌公、青牛道士……文献中不少与青字组成的词,多与道教神仙思想相关。尤其是青牛,自汉以后,渐成道教文化的标志性意象和符号。

《史记》卷六三《老子韩非列传第三》载:“老子乃著书上下篇,言道德之意五千余余言而去,莫知其所终。”晚至公元前91年司马迁完成《史记》时,文献中少见老子骑牛或乘牛车事。传为刘向编著的《列仙传》记“老子西游,关令尹喜望见有紫气浮关,而老子果乘青牛而过也”,显然是后人附会,但可知青牛在汉代道教中是得道神仙的坐骑。汉代方士封君达就常乘青牛,故别号青牛道士。晋葛洪《神仙传》卷十载:“常驾一青牛,人莫知其名,因号青牛道士。”《后汉书》八二卷《方术传》中有“青牛师”的记载,此语由此为道士的通名。汉至唐,牛车是常见的交通工具。唐代徐坚等撰《初学记》,内引《关内令传》说,“老子度函谷关,乘青牛薄板车”。牛未变,老子变为乘牛车出行,与唐代乘牛车出行的时代风貌相符。

图三四 明 骑牛老君铜像 15.5×12 厘米黑龙江省博物馆藏

青牛是何牛?魏晋南北朝时传说为木精所变,葛洪著作中提到木精变青牛事,《抱朴子·对俗》引《玉策记》:“千岁松树,四边披越,上杪不长,望而视之,有如偃盖,其中有物,或如青牛,或如青羊,或如青犬,或如青人,皆寿万岁。”南朝宋佚名《录异传》载:“公如其言伐树,断,中有一青牛出,走入丰水中。”北宋李昉《太平御览》卷九五三引《嵩高山记》也记载:“嵩高丘有大松树,或百岁千岁,其精变为青牛。”木精变青牛的早期神话增添了道教神仙的神秘色彩。明清文献、传世绘画、雕塑作品,以及剪纸、皮影等大量民间美术品中,老子坐骑青牛的艺术形象,多为南方习见的黑水牛(图三四),也有塑为黄牛者。

青牛在道教中还是三煞凶神之一,对民俗影响不小。宋代高承《事物纪原》卷九《吉凶典制部》“撒豆谷”条记有“三煞者,谓青羊、乌鸡、青牛之神也。凡是三者在门,新人不得入”的婚俗。明清时此俗仍有影响,当代基本绝迹。

图三五 北魏 奔跑的青牛

(二)佛教中的牛形象与故事画

佛教艺术中牛的形象较为常见,具代表性者有两类:一类是佛教神祇的化身或坐骑,主要是表现在藏传佛教里;一类是牛与佛法、成道等相关的故事画。

佛教故事中牛的艺术形象,保留较完整、年代较早者首推敦煌壁画,多与故事画、经变画等内容相关。绘制时代最早者可追溯至敦煌北魏壁画,第257窟北壁以石绿打底、石青晕染《奔跑的青牛》(图三五),故事源于佛弟子般特化现出五百青牛。飘逸的牛尾及后蹄,增加了青牛飞腾的神话色彩。该窟北壁上须摩提女缘故事画,表现佛弟子乘五百青牛、孔雀、白马、狮子、大象等赴会,采用“以一当百”的象征手法。早期动物画追求绘画的韵味和故事性,绘画手法受中原汉代绘画影响明显,也融入了西域元素。

图三六 五代 听法的动物

敦煌420窟隋代壁画绘有牛听佛法场景,敦煌宋元壁画中也不乏牛听戒、听法(图三六)内容。佛与牛的故事画常见表现佛得道后村女献乳、牛听佛法、牛羊王最后的供养等内容(图三七)。

图三七 隋 牛羊王最后的供养

西魏时期的第249、285窟出现以《山林动物》为主题的壁画,表现射猎场景,《东王公出巡图》《西王母出巡图》《耕牛、麻雀、蛤蟆和蛇》等是代表作品,《射猎耗牛》(图三八)画面写意,耗牛无处躲藏之状与猎手的满弓待发让人过目不忘。

图三八 西魏 射猎牦牛

传世的隋唐绘画屈指可数,敦煌壁画可谓填补了这一缺失。敦煌唐代壁画与牛相关的内容非常丰富,唐代323窟绘一幅江南水乡热闹的《迎佛图》场景,水牛与毛驴增添了现实生活的气息。第61窟南壁五代壁画《挽车的牛、鹿和羊》(图三九),表现的是《法华经》中的“火宅喻”。

图三九 五代 挽车的牛、鹿和羊

藏传密教中,格鲁派所修本尊之一怖畏金刚(亦称“大威德金刚”),其像为水牛脸、两牛角,被认为是文殊菩萨的忿怒相,以凶暴威猛之姿态慑服一切魔障。造像有单身、双身两种。降伏死神的红阎摩敌,也是文殊菩萨的三种降阎摩尊变化身之一,传世品最负盛名者是明永乐御制红阎摩敌刺绣唐卡,红阎摩敌怀抱明妃毘院利金刚,足踏水牛,象征悲智双运的圆满境界。

南传佛教也有牛的形象,《南诏图传》中“梵僧七化”故事画中即与牛有关;南诏末期大理国初期的石钟寺区第六号窟现存的六足尊明王(图四〇),其坐骑为一头水牛。

图四〇 南诏末期大理国初期 石钟寺区第六号窟现存的六足尊明王

(三)民间美术中的牛形象

民间美术多与民俗相关,神话传说、民间信仰、地方风俗影响和塑造了民间美术作品的题材、风格、样式等。农耕时代人们多择水而居,需要面对水患,几千年来黄河流域水患难治,神话传说中自尧舜禹时代治理水患就是重要内容,“镇水牛”的神话直到清代仍相当流行,铸造立体铜、铁、石牛雕像于河岸期其镇水广泛流行于南北各地。

图四一 山西运城永济蒲津渡遗址黄河大铁牛 摄影/不老人生

山西永济蒲津渡现存的4件铁牛(图四一),铸造于唐开元十二年(724),唐人张说作《蒲津桥赞》记录造桥铸牛一事。有学者统计,全国现存的古代大铁牛还有15尊,大型铜牛5尊,铜牛西夏至清代均有传世品。乾隆皇帝效仿大禹治水铸铁牛镇水之说撰《金牛铭》,乾隆二十年(1755)下旨为昆明湖铸造铜牛(图四二),颐和园现存铜牛背上即铸有乾隆御书八十字的篆体铭文“夏禹治河,铁牛传颂。义重安澜,后人景从。……金写神牛,用镇悠永。……”。

图四二 清乾隆二十年 铜牛 北京颐和园藏 摄影/秋水

晚至春秋时期,牛耕出现,《国语·晋语九》载有“今其子孙将耕于齐,宗庙之牺为畎亩之勤”,“犁牛”一词最早出现于《论语·雍也》:“子谓仲弓曰:‘犁牛之子骍且角,虽欲勿用,山川其舍诸?’”西汉武帝末期政府提出“方今之务,在于力农”的口号,赵过等农学家推新法、提倡新农具,以牛犁耕逐渐普及。陕西、山西、山东等地出土的东汉画像石上有十余幅二牛犁地画面(图四三),汉代文物已经出现犁铧、犁壁等犁具。汉代冶铁技术进步,铁制农耕工具的改进和使用,推动了农业的进步和发展。魏晋时期中原战乱不断,相对较安定的河西走廊砖画墓中出土有相当数量的以牛为主题的画像砖,牛在耕作、畜牧、运载中均为主要角色。仅是耕作一项,在犁地、耙地、耱地中牛都是主力,“二牛一犁”“二牛一耙”“二牛一耱”“单牛单犁”“单牛单耙”等是画像砖常见题材。敦煌壁画也保留了大量魏晋至唐代以此为主题的壁画。

图四三 东汉 牛耕图画像石(局部)1953年陕西省绥德县王德元墓出土

民间美术品是百姓日常实用品,其特点有二:一是受多神信仰影响,特别是汉代以后,民间美术表现的内容涉及多种宗教,道教、佛教元素突出;二是材质多为习见、价廉之物,如泥塑、皮影、年画、剪纸、历书、门神、纸马、版画等,实用性较强,随着节气的变化而更替,但保存不易,传世品多为明、清、民国制品。牛是民间美术中常见的形象,宋以后印刷品普及,木版年画、纸马即代表者。木刻、手绘门神始于汉代,宋代木刻印刷的门神、年画已经相当流行,清代中后期是民俗版画历史上的大盛期,内容大致有田家祭祀诸神、各行各业祖师、民间佛道杂神、婚丧民俗版画、岁时风俗版画五大类。明清文献记载全国有几十个年画产地,天津杨柳青、河北武强、山东潍坊、苏州桃花坞、河南朱仙镇、四川绵竹等最为知名,内容包罗万象、五花八门。《牛王》《春牛图》《九九图》《九九歌》《老子骑牛》《牛郎织女图》等“牛”年画、纸马是常见题材,地方习俗、物产不同,其内容、风格也各异。

图四四 牛王之神(北京地区)

《牛王》《牛王之神》(图四四)版画源自民间祭牛王活动,传说源于秦文公伐梓树,树化为牛,民间祭祀牛王保护牛类,各地祭祀日期不同,有农历七月二十五日、十月初一之说,云南纳西地区至今仍流传着“牛王节”,每年六月、九月都有“牛王节”。同类作品还有《马王》《青苗之神》《槽头兴旺》等,均不乏牛的形象。

“九九加一九,黄牛遍地走”,农业社会耕作是国家大事,二十四节气立春的春忙即从“献春牛”“打春牛”始,此俗始自汉代,盛于明清,上至天子下至平民,迎春、打春都是举国上下的重要活动。山西新绛茂盛画店的《春牛图》(图四五)版画,上刻“我是上方一春牛,差我下方遍地游。不食人间草合(和)料,丹(专)吃散灾小鬼头”,中刻一童赶春牛图,下刻“三人九饼,五谷丰登”及三人分饼图。

图四五 春牛图(山西新绛)

《天河配》源自牛郎、织女星的传说,是传统木版年画中的经典题材,通常为组画。清代山东潍坊杨家埠的一组《天河配》分4张表现牛郎搬家(图四六)、天河洗浴、天河相隔、七月七日4个场景,第一幅表现是的牛郎与兄嫂分家仅得老牛一头的画面。清代河北武强的年画《全部天河配》亦为一组4张,竟然刻了32个故事画面,令人叹为观止。

图四六 清 潍坊杨家埠年画《天河配》之牛郎搬家 山东博物馆藏

五 耕读:牛的文化意象与内涵

(一)科举考试与农耕文化

晚至汉代,平民子弟才有机会进入政府机构,汉代国家用人多以地方选举举荐人才,东汉时的主要路径是察举制。三国魏陈群建言创“九品中正”的用人评定标准。隋大业年间始建科举考试制度,唐代改革用人途径,由个人向地方政府报名后再参加中央考试,限制手工匠人、经商及犯法者参考。但晚唐以前世族门第势力强盛,应考者多为门第子弟。晚唐以后平民子弟有机会参加科考,至清末,科举考试制下产生的官员多为文人士子,大量平民子弟进入政府机构。诗文、经策取士推动了文学、书画艺术繁荣发展,入宋以后重文抑武,艺术、工艺美术均呈现出了士大夫文人阶层的审美趣味,对后世影响甚巨。

图四七 宋 李迪 风雨归牧图 台北故宫博物院藏

“朝为田舍郎,暮登天子堂。将相本无种,男儿当自强。”宋代汪洙编撰的《神童诗》,科考的一夜成名背后,也凸现了宋以来中国文人阶层的底色——农民。农耕是中国文明的本色,理解、研究历代艺术、工艺品不可忽视农耕。艺术源于现实生活,传统文人的艺文生活多少脱离不开农耕因素。牛、马是农耕的主要力量和重要财产,马多用于战争和长途交通,牛才是田地耕作、运载的主力,农耕的标志之一。牛马历来是重要的艺术表现内容,汉唐文物艺术尤具代表性。宋元以后文人阶层多出自农村,其创作脱离不开这一局限。

图四八 南宋 朱锐 溪山行旅图 散页 纵26.2、横27.3厘米 上海博物馆藏

(二)耕读传家的文化意象

文学、绘画艺术兴起于汉魏,发展于唐代,遗憾的是唐画传世不多。宋代文人画兴起后,牛成为文人画笔下表达乡村恬静、美好生活的重要题材,李迪、毛益、阎仲、李唐、夏圭、阎次平、马麟等均是画牛名家,“牧牛图”宋时成为独特的文化意象。台北故宫博物院藏北宋名家李迪的《风雨归牧图》(图四七)可谓代表作之一,图绘狂风大雨中两牧童戴斗笠、披蓑衣骑在牛背上匆忙赶路的场情,图画动感十足,工写兼备。两宋宫廷画家朱锐的《溪山行旅图》散页(图四八),画幅虽小,却也表现出了冬日北方行旅之不易。两宋失去了西北、东北、内蒙古的养马要地,军事力量极弱,河北籍画家朱锐随宋室南渡,江浙地区潮湿不适养马,水乡以舟船代步,陆上交通多以牛车为主。

图四九 明 唐寅 葑田行犊图 轴 纵74.7、横42.7厘米 上海博物馆藏

“骑犊归来绕葑田,角端轻挂汉编年;无人解得悠悠意,行过松阴懒着鞭。”明四家之一唐寅笔下的《葑田行犊图》(图四九)是幅典型的文人闲适图。“牛角挂书”典出《新唐书·李密传》,此画着眼点在“无人解得悠悠意,行过松阴懒着鞭”的闲散,乾隆题诗“牵牛从未敢蹊田, 南亩躬耕定有年。手捉漫疑包氏靷, 心空哪忆祖生鞭”,所引典故强调抢先立功,实与画意相背。

图五〇 南宋 牧牛图颂第一组雕 大足石刻中宝顶山大佛湾第三〇龛

表现牧牛题材具代表者要数大足石刻中的南宋《牧牛图颂》(图五〇),十组巨幅牧牛图,牧童和牛的高度均超过1米,牛的身长近2米,形象雕刻生动,古拙大气,图画与颂词相互呼应,堪称经典。耕读传家是宋以后艺术品表现的主题之一,清代最盛,常见于各类艺术品以及建筑木雕中,如牧童图、耕作图、渔樵耕读、田舍耕读、丙吉问牛等,寓意美好、吉祥的题材是绘画、瓷器、玉器、竹木器(图五一)等表现的常见内容。

图五一 清 竹雕牧童摆件 台北故宫博物院藏

野牛、黄牛、水牛、瘤牛、牦牛,祭祀、狩猎、镇水、耕作、运载……,文物中牛的艺术形象包罗万象,可谓一部牛文化史,上述自上古牛形、牛纹饰青铜器、玉器祭祀的神性色彩始,略述牛的艺术形象从神性到世俗性的转变,及至近代民俗文化、民间美术的丰富性,粗略勾勒了农耕文明中牛的文化意象形成。农耕社会渐行渐远,以牛的艺术形象为代表的部分传统文化意象,在现代信息技术、观念的抽离中,如何才能不断充实其内涵,以免其逐渐成为单纯的存在符号,或许才是我们应该面对的。

本文刊登于《文物天地》2021年第2期。

编辑:王龙霄

审核:耿 坤

监制:朱 威