图片

淮阳平粮台龙山文化古城遗址考古研究

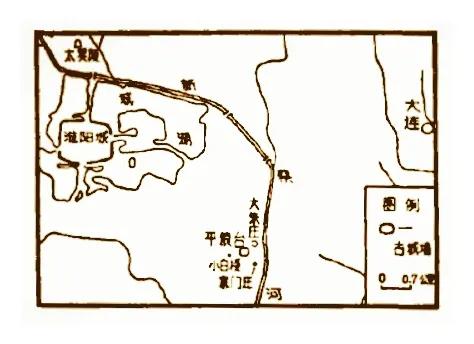

平粮台古城遗址位于淮阳县城东南四公里的大朱庄村西南,面积五万多平方米,高出附近地面三至五米,又称平粮冢或贮粮台(图一)。

图一 淮阳平粮台古城遗址位置图

1979年9月,河南省文物局举办省文物工作人员训练班,在平粮台古城遗址进行考古试掘,发掘面积八百多平方米。发现龙山文化的高台建筑,并在平粮台周围发现了几段古代夯土城墙的遗迹。1980年,省文物研究所在平粮台设立考古工作站,对古城墙作重点试掘。在遗址的四面、拐角、南城墙中部共开探方、探沟十六个,发掘面积八百余平方米。初步了解了平粮台古城遗址的范围、城墙结构、城址的年代等问题。现将1979年、1980年两次考古发掘成果作以整理,以飨读者。

平粮台古城遗址城墙遗迹

一、文化堆积

对平粮台古城遗址的两次考古发掘,共开探方、探沟四十三个,其中在城内的东南部和西南部发掘5×5米的探方二十七个,在城东北角、西南角、南门附近发掘10×10米的探方三个,另外分别在南城墙开探沟两条,西城墙开探沟两条。探沟一般宽1米、少数宽2米、长15~35米不等,对西南、东南、东北三个城角也进行了发掘,对西北城角进行了钻探。两次发掘面积共达一千七百多平方米。

古城夯土墙的地层情况,以探沟T29的南壁为例介绍如下(图二)。

探沟T29位于平粮台古城的西城墙中段,距古城西南角100米。东西长32米、南北宽1米、深5.3米。西部地下水位高,未能发掘到底。夯土城墙位于探沟的中部,被周代灰坑H46、H47打破。因夯土城墙两边的文化层堆积不一致,故将探沟T29的东部文化层编为一至十层;中部夯土墙编为一至六层;两部叠压着夯土城墙的文化层及附加夯土偏为外一至六层。

东部文化层:

第一层位于农耕土下,黑灰色,质地松软,分布不普遍,厚0.2~0.3米。此层位于探沟的北部,南剖面图上显示不出来。出土的陶片以灰陶居多,棕陶较少。纹饰以篮纹居多,方格纹次之,绳纹粗而稀疏。器种有罐、鬲、高领罐、瓮、碗等(图三)。陶器制作比较粗糙。

第二层为浅黄色土,由西向东倾斜堆积,最厚处达0.75米,质松软。出土陶片以灰陶居多,棕陶次之。纹饰以篮纹居多,方格纹次之,绳纹较少,方格纹呈菱形或正方形。陶胎较厚,制作较第一层精致。器种有鼎、罐、甗、高领罐、瓮、豆、碗、盆、澄虑器、鬶等。

第三层为黄色土,厚0.15~0.7米。第四层为暗黄色土,厚0.2~0.4米。第五层为灰色土,厚0.15~0.9米。第六层为浅黄土,厚0.15~0.45米。陶器的种类和纹饰与第二文化层基本相同。第四、六两层还出土“人”字形陶片。

第七层为黄土,下部带绿锈,由西向东堆积,最厚处达1.25米。出土的陶片以灰陶居多,篮纹次之,绳纹较少。器种有鼎、罐、甗、高领罐、瓮、豆、圈足盘、碗、盆等,开始出现临汝煤山一期的短足鼎。此外还有陶环、石铲、石箭头、骨箭头、骨簪等。

第八层为灰土。厚0.1~0.9米。所出陶器的种类、形制和纹饰和第七层相同(图五)。

第九层为黄色绿锈土,由西向东堆积,厚0.35~0.8米。陶器的纹饰以篮纹居多,方格纹次之,绳纹再次之。篮纹变宽绳纹变细。器种较第七、八层有所减少,计有鼎、罐、瓮、碗等(图六)。并出有石锛。

第十层被第九文化层和夯土城墙所叠压,为夹红烧土块、粘性较大的褐色土,其下为原生土。出土陶片以棕陶居多,青灰陶次之。素面居多,篮纹次之,不见方格纹和绳纹,篮纹且多横施于鼎的腹部。器种有鼎、罐、壶、圈足碗、圈足碟等。

夯土墙:

叠压在第九文化层之下,为棕黄色花夯土和褐色花夯土。土质坚硬,夯层清晰,一般厚0.05~0.25米,夯痕为圆形圜底。夯土墙现高3.5米。根据土色编为主一至六层,实际是一次夯筑,并无时间早晚关系。主六层是小版筑夯土墙,褐色花夯土,宽0.8~0.85米,高1.2米。夯层厚0.15~0.2米。其上为斜堆夯土或平铺夯土层。小版筑墙内出土陶片较少,多棕色素面,还有篮纹、绳纹陶片。可以看出有鼎、罐、圈足碗、圈足碟等器种(图八)。

西部文化层:

最上部为红色淤土层,不见任何陶片,故未编层。

外一层为褐黄土,叠压在红淤土之下,含部分料礓石。由东向西堆积,厚0.5~1米。出土陶片以灰陶居多,棕陶较少。陶器纹饰以篮纹居多,方格纹次之,绳纹较少。器种有鼎、罐、鬲、盆等,都属于河南龙山文化陶片(图七)。

外二层至外五层均为夯土层,是城墙的外侧附加层。土色分别为黄色、灰色、浅黄色花夯土,出土陶片以灰陶居多,棕陶较少。外二、外四层篮纹居多,外三、外五层方格纹居多。器种有鼎、罐、甗、豆、圈足盘、瓮等(图九)。

外六层为由东向西倾斜堆积的灰土,土质松软,厚0.15~0.5米。出土陶片以灰陶居多,棕陶较少,磨光黑陶占一定数量。纹饰以方格纹居多,宽篮纹次之,绳纹较少,“人”字形纹陶片仅见一块。器种有鼎、罐、甗、豆、圈足盘等(图一○)。

上述城墙外侧(西侧)的文化层皆间接或直接叠压着城墙的夯土层。

二、文化分期和遗物

从探沟T29各文化层的相互叠压关系看,第十文化层位于原生土上,被城墙的夯土层及第九文化层直接叠压着。从第十文化层出土的器物特征看应早于龙山文化,此文化层被定为平粮台一期文化。

在平粮台古城遗址的东部探沟T43内,发现一条灰沟(H61),被夯土城墙叠压着。沟内土呈灰色,质松软。出土陶片以黑陶居多,灰陶次之。竖饰在陶器表面。陶器器种较少,有罐、豆把等。夯土城墙内出土的陶片少而碎,除多数为第十文化层内包含的陶片外,有少数为宽篮纹和细绳纹陶片,与探沟T43夯土城墙下叠压的龙山文化灰沟H61内出土的器物相同。结合探沟T30、T43夯土城墙内出土陶片(图一一),我们将夯土城墙和灰沟H61定为平粮台二期文化。

第七、八、九文化层叠压在城墙夯土层之上,是晩于城墙夯土层的龙山文化遗存。出土陶片以灰陶为主,黑陶和棕陶较少;方格纹开始出现,篮纹和绳纹仍占很大比例。器物的形制比较接近,主要器种有鼎、罐、甗、鬶、澄滤器、圈足盘、豆、碗、盆、器盖等。我们将第七、八、九文化层定为平粮台三期文化,包括南门卫房(F13、F14)和其它探方内相当于本期的地层、遗迹等。

从试掘情况看,第二至六层叠压在第七至九层之上,外一至六层叠压在夯土墙之上。第二至六层和外一至六层出土的陶器特征相近,均以灰陶居多,磨光黑陶较少,器胎较厚。纹饰以方格纹居多,篮纹次之,绳纹较少。器种有罐、鼎、甗、鬶、碗、盆、等。故将第二至六文化层和外一至六文化层定为平粮台四期文化,包括与本期陶器特征相同的其它探方的地层、遗迹等。

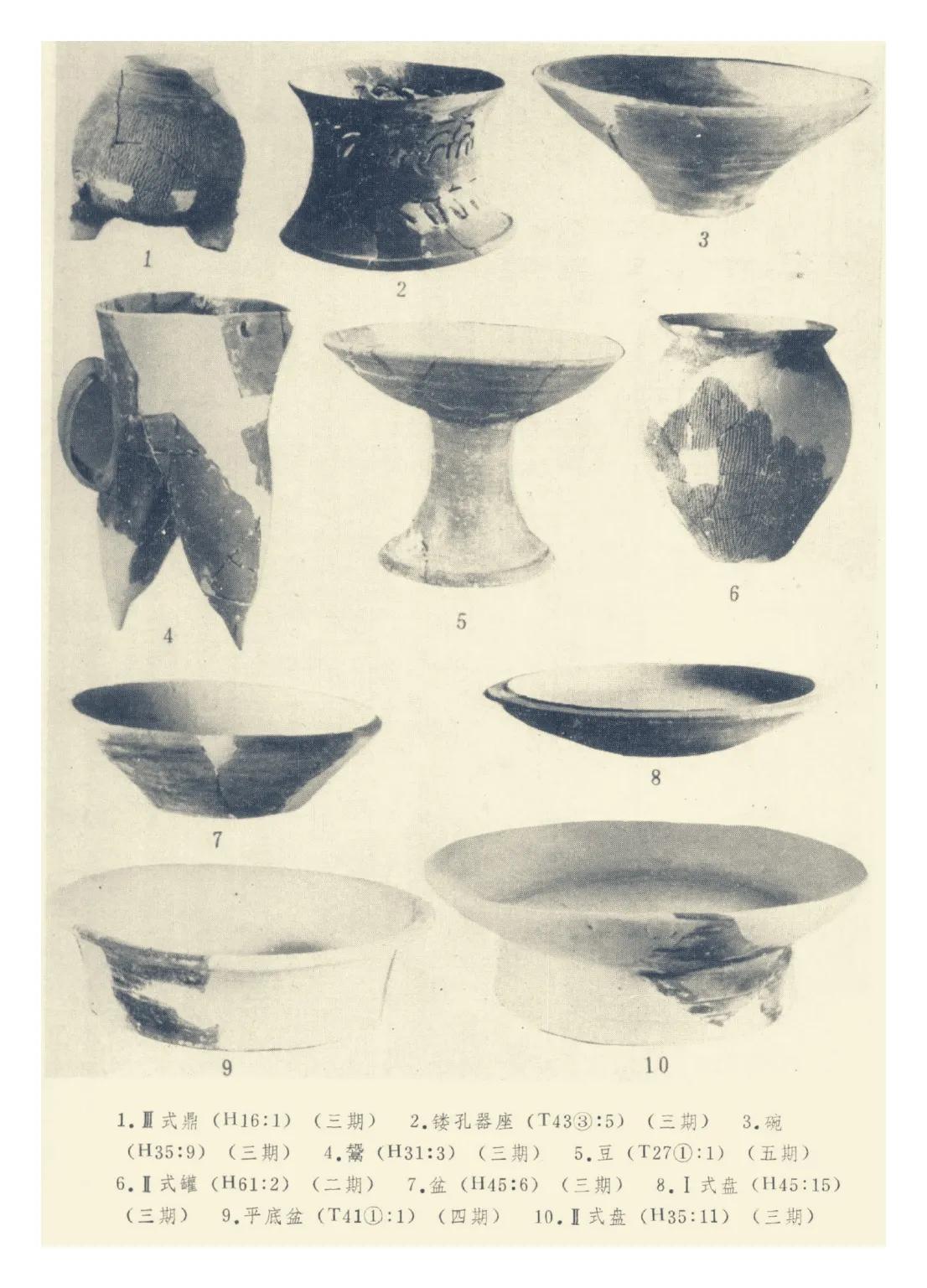

图版一 淮阳平粮台龙山文化城址出土陶器

第一文化层分布很不普遍,仅存在于探方T10、T24、T27和T29内。出土陶片以灰陶居多,棕陶次之。陶片纹饰以篮纹居多,方格纹次之;绳纹粗而稀,篮纹浅而乱。器种有鼎、罐、瓮、甑、碗、三足皿等。多为折沿平口,双唇或圆唇,鼎足稍大,甗足稍矮,其文化特征与偃师二里头下层文化的堆积相似。这一层定为平粮台五期文化。

各期遗物简介如下。

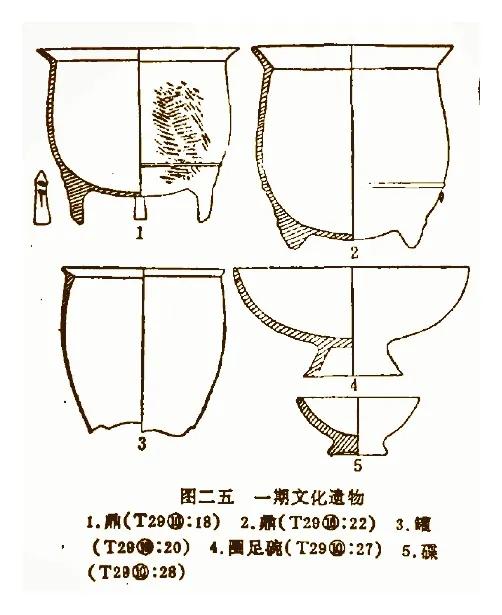

平粮台一期文化遗物

陶鼎:夹砂棕陶。侈口,折沿,敛颈,鼓腹,圜底,鸭嘴形鼎足。腹部饰一周凸弦纹,足上有手指按的窝痕。

陶鼎T29⑩:18,腹部饰横篮纹,口径31厘米,高27厘米(图二五:1)。

陶鼎T29⑩:22,素面,足已残,口径21厘米、高21厘米(图二五:2;图三一)。

图三一 陶鼎(T29⑩:22)

陶罐T29⑩:20,侈口,尖唇,折沿,颈微敛,腹微鼓,底已残。呈青灰色。口径17厘米、残高16厘米(图二五:3;图三二)。

图三二 陶罐(T29⑩:20)

陶圈足碗T29⑩:27,侈口,浅腹,下附小圈足。口径12厘米、高11厘米(图二五:4;图三三)。

图三三 圈足碗(T29⑩:27

陶碟T29⑩:28,浅腹,下附小圈足。器形较小,口径6.3厘米、高3厘米(图二五:5;图三四)。

图三四 陶碟(T29⑩:28)

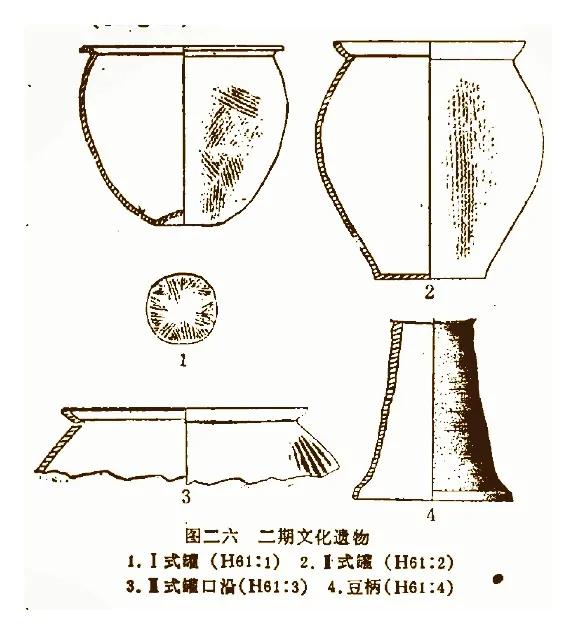

平粮台二期文化遗物

陶罐:从口沿和底看,可分为三式。

一式:卷沿,敛口,鼓腹,圜底内凹。陶罐H61:1,泥质黑陶,饰细绳纹。口径27厘米、高24厘米(图二六:1;图三五)。

图三五 陶罐(H61:1)

二式:侈口,折沿,沿部呈凹弧形,上腹部微鼓,下腹部微收,小平底。陶罐H61:2,泥质灰陶,通身饰竖绳纹。口径17厘米、高21厘米(图版一:6;图二六:2)。

三式:侈口,折沿。陶罐H61:3,泥质灰陶,饰竖篮纹。底已失,口径22厘米(图二六:3;图三六)。

图三六 陶罐口沿(H61:3)

陶豆:仅存一件豆柄(H61:4),泥质灰陶,柄呈喇叭状,残高16厘米(图二六:4;图三七)。

图三七 豆柄(H61:4)

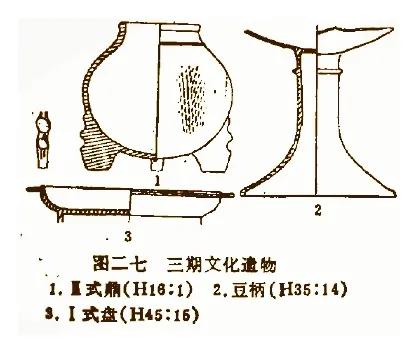

平粮台三期文化遗物

陶鼎:均为罐形鼎,可分三式。

一式:敛口,折沿,沿面呈凹弧形,鼓腹,圜底。陶鼎H31:8,饰菱形方格纹,足已残。口径14厘米、残高15厘米(图四○)。

图四○ 陶鼎(H31:8)

二式:直口,高领,鼓腹,圜底。陶鼎H32:1,泥质黑陶,饰菱形方格纹,肩领之间饰附加堆纹。足已残。口径28厘米、残高34厘米(图四一)。

图四一 陶鼎(H32:1)

三式:小口,敛颈,鼓腹,圜底。陶鼎H16:1,泥质黑陶,口、颈部饰弦纹,腹部饰绳纹。足已残,上有两个指窝痕。口径7厘米、残高13厘米(图版一:1;图二七:1)。

陶罐:敛口,折沿,深腹,圜底内凹。陶罐H45:17,饰绳纹,唇内有一凹弦纹。口径17厘米、高21厘米(图四二)。

图四二 陶罐(H45:17)

陶罐H31:6,饰篮纹,唇部有一沟槽。口径13厘米、高21厘米(图四三)。

图四三 陶罐(H31:6)

陶罐w51:1,饰方格纹,唇部有一沟槽。口径16厘米、高21厘米(图四四)。

图四四 陶罐(w51:1)

陶甗:无完整器。陶甗H31:7,为甗的上部。侈口,腹微鼓后又内收,饰菱形方格纹。口径28厘米、残高27厘米(图四五)。

图四五 陶甗上部(H31:7)

陶甗H45:16,为甗的下部。三袋足,折裆,饰绳纹,残高28厘米(图四六)。

图四六 陶甗足(H45:16)

澄滤器:侈口,筒腹,平底,内壁刻沟槽。澄滤器H35:10,口部已残,接近底部的沟槽被磨平。残高20厘米(图四七)。

图四七 澄滤器(H35:10)

陶碗:侈口,小平底。陶碗H35:8,唇下有一弦纹,口径14厘米、高6厘米(图四八)。

图四八 陶碗(H35:8)

陶碗H35:9,唇部有一凹槽,口径13厘米、高6厘米(图版一:3)。

圈足盘:可分二式。

一式:折沿,平口,圈足。圈足盘H45:15,泥质灰陶,口的内侧有一凸棱,圈足已残。口径46厘米、残高7厘米(图版一:8;图二七:3)。

二式:圆唇,侈口,浅盘。圈足盘H35:11,泥质黑陶,圈足上有两周凸弦纹。口径44厘米、高14厘米(图版一:10)。

陶豆:浅盘,细高柄。陶豆35:14,磨光黑陶,已残,柄上有一凸棱。残高22厘米(图二七:2;图四九)。

图四九 陶豆(H35:14)

陶盆:侈口,斜壁,平底。陶盆H45:6,泥质灰陶,口径28厘米、高8厘米(图版一:7)。

镂孔器座T43③:5,泥质灰陶,侈口,束腰,底外撇。上有长方形、圆角长方形镂孔,并刻出弧线。囗径34厘米、高25厘米(图版一:2)。

陶鬶:直囗,深腹,袋足,外附鋬。陶鬶H31:3,泥质灰陶。口径14.8厘米、高22厘米(图版一:4)。

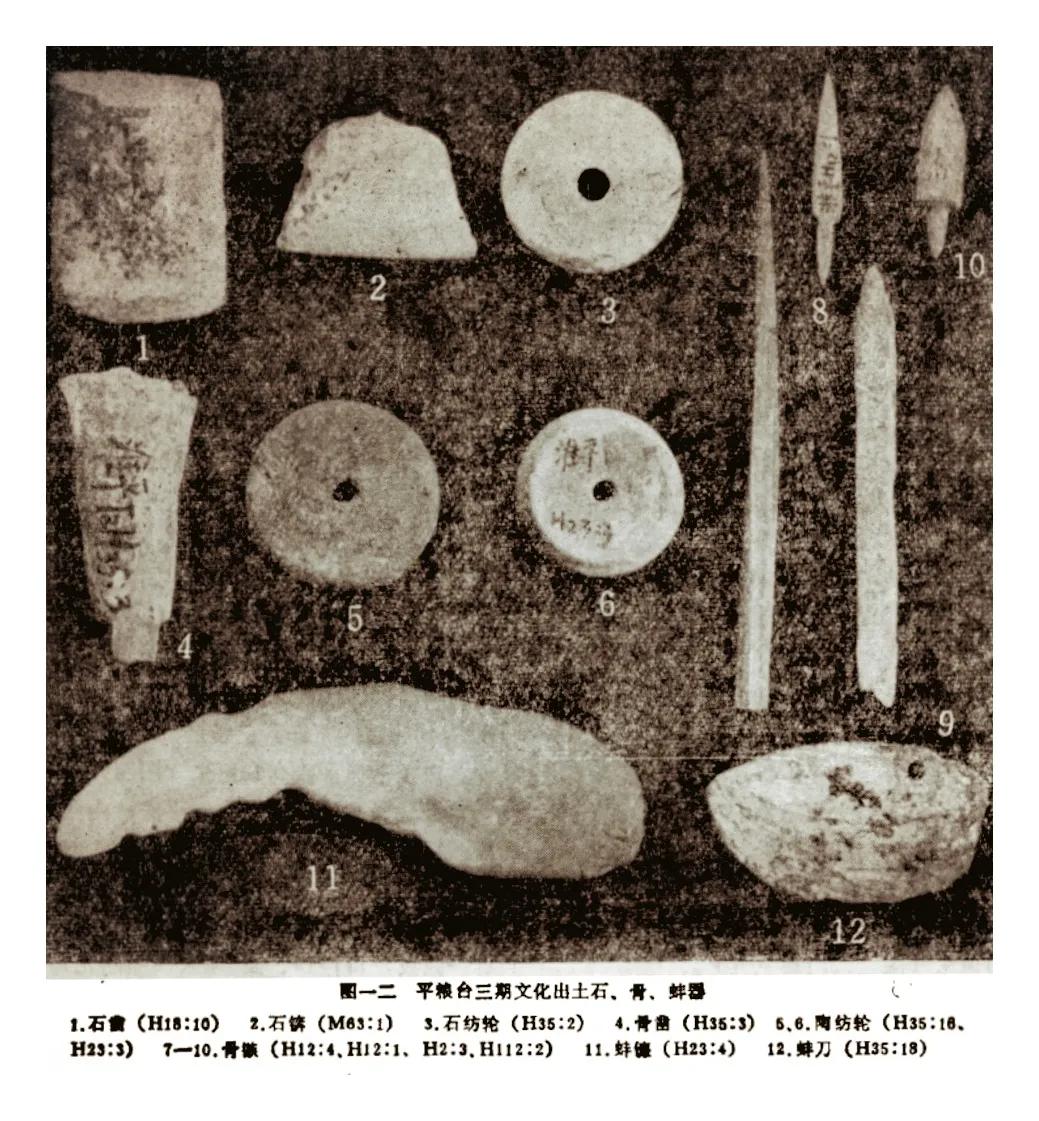

此外,出土陶器还有纺轮、环、拍子、杵等;石器有斧、铲、锛、凿、箭头、纺轮等;骨器有凿、箭头;蚌器有箭头、镰、刀等(图一二)。

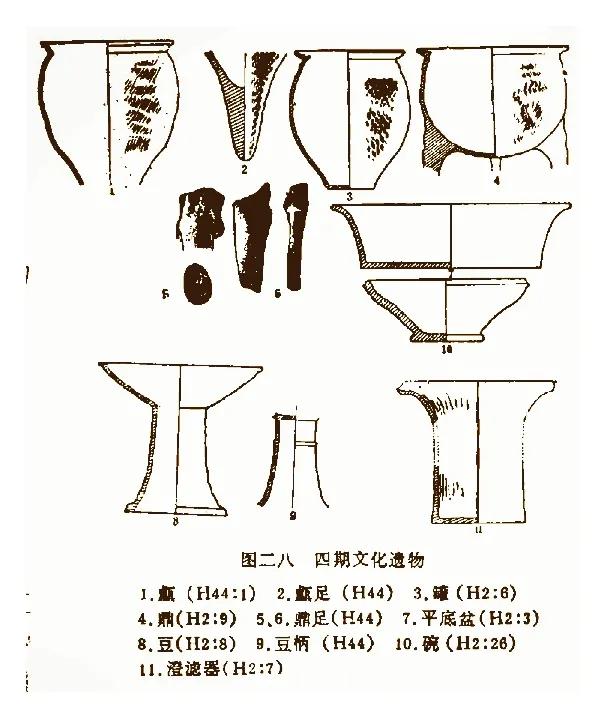

平粮台四期文化遗物

甗:未能复原完整器。侈口,敛颈,腹微鼓,并内收至腹。陶甗H44:1为上半部,饰篮纹,间以弦纹。口径32厘米、残高34厘米(图二八:1;图三八)。另见乳状甗足饰绳纹(图二八:2)。

罐:折沿,敛口,深腹,平底。均饰方格纹。唇部有一凹槽,形成双唇,外唇较低。陶罐H2:6,口径17厘米、高20.5厘米(图二八:3)。

鼎:折沿,圆唇,圜底。陶鼎H2:9高足已残,饰篮纹。口径23厘米、残高18厘米(图二八:4)。另见圆柱形或扁圆形带指窝的鼎足和乳状鼎足(图二八:5、6)。

平底盆:侈口,沿外卷,平底。平底盆T41①:1,棕陶,口径24厘米、高8.8厘米(图版一:9)。平底盆H2:3,灰陶,口径36厘米、高9厘米(图二八:7)。

豆:浅盘,斜壁,下附喇叭形圈足。陶豆H2:8,平口,制作粗糙。口径12厘米、高11厘米(图二八:8;图三九)。另见竹节形豆柄(H44陶片,图二八:9)。

图三九 陶豆(H2:8)

碗:侈口,尖唇,平底。陶碗H2:20,口径11厘米、高4厘米(图二八:10)。亦有圆唇陶碗。

澄滤器:侈口,筒腹,平底,内刻沟槽。澄滤器H2:7已残。口径13厘米、残高25厘米(图二八:11)。亦有钵状澄滤器。

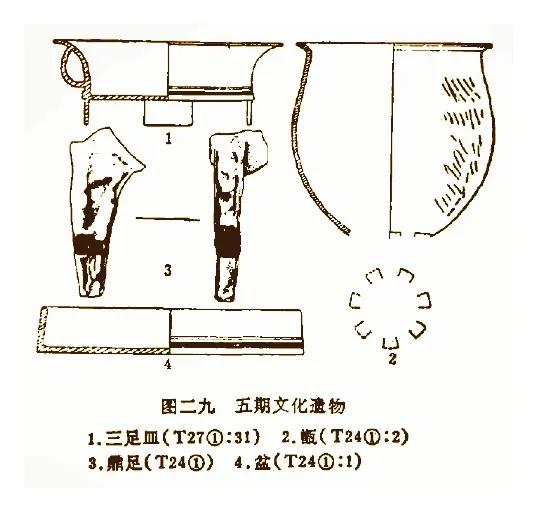

平粮台五期文化遗物

三足皿:侈口,凹腹,平底,下附三个瓦状足,腹上有鋬。三足皿T27①:31,泥质灰陶,口径27厘米、高10厘米(图二九:1)。

甑:侈口,鼓腹。陶甑T24①:2,泥质棕灰陶,饰浅篮纹。甑孔已残。口径23厘米、残高23厘米(图二九:2)。

陶豆T27①:1,圆唇浅盘,斜壁,下附喇叭形圈足。口径22厘米、高12.6厘米(图版一:5)。

盆:敛口,斜壁,平底,口小底大。陶盆T24①:1腹部有弦纹。口径31厘米、高5厘米(图二九:4)。

此期出的鼎足断面近正方形,上有指窝痕(图二九:3)。

三、平粮台古城遗迹

历经两年的局部探方、探沟的试掘资料证实,平粮台是一处文化内涵丰富的龙山文化古城址。已发现有城墙、城门、门卫房、陶排水管道、房基、陶窑、墓葬、灰坑等。

图一六 平粮台古城遗址平面图

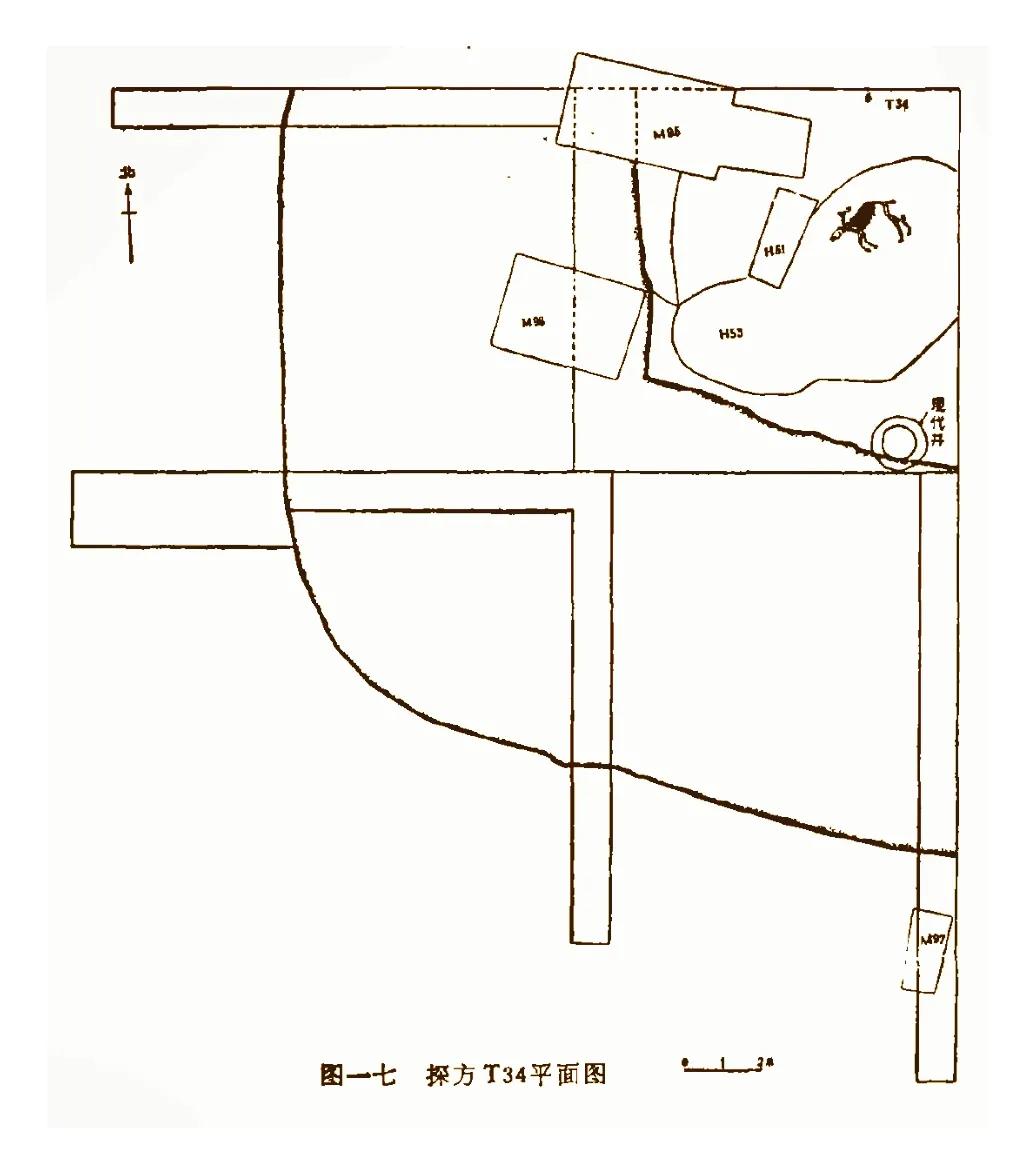

城墙:城址的平面呈正方形,方向6度。长宽各185米,城内面积共3.4万多平方米(图一六)。如果包括城墙及外侧附加部分,面积达5万多平方米。现存城墙顶部的宽度约8~10米,下部宽约13米,残高3米。东南两侧城墙破坏较大。西南城角保存较好(图一七),外角略呈弧形,内角较直,城墙上部宽9.8~10.2米。因见夯土即停止发掘,高度不详。修建时采用小版筑堆筑法。如位于西城墙的探沟T29中所见到的现象是:先用掺有红烧土的褐色土,夯筑一小版筑土墙,墙宽0.8~0.85米、高1.2米,夯层厚0.15~0.2米,以此作为城墙的内壁。后在其外(西)侧堆土,略成斜坡,夯实,逐层加高到超过小版筑墙的高度,再堆筑出城墙的上部。夯层厚度不等。夯窝除圜底圆夯、㮋圆形夯外,在探沟T30内还发现东墙是采用四根木棍绑成的夯具夯筑的,这种夯痕清晰可见。小版筑堆筑法在东城墙、北城墙已清理到底的探沟内均可见到。这种筑城法比较原始,与郑州商城的大版筑法不同,尚属首次发现。

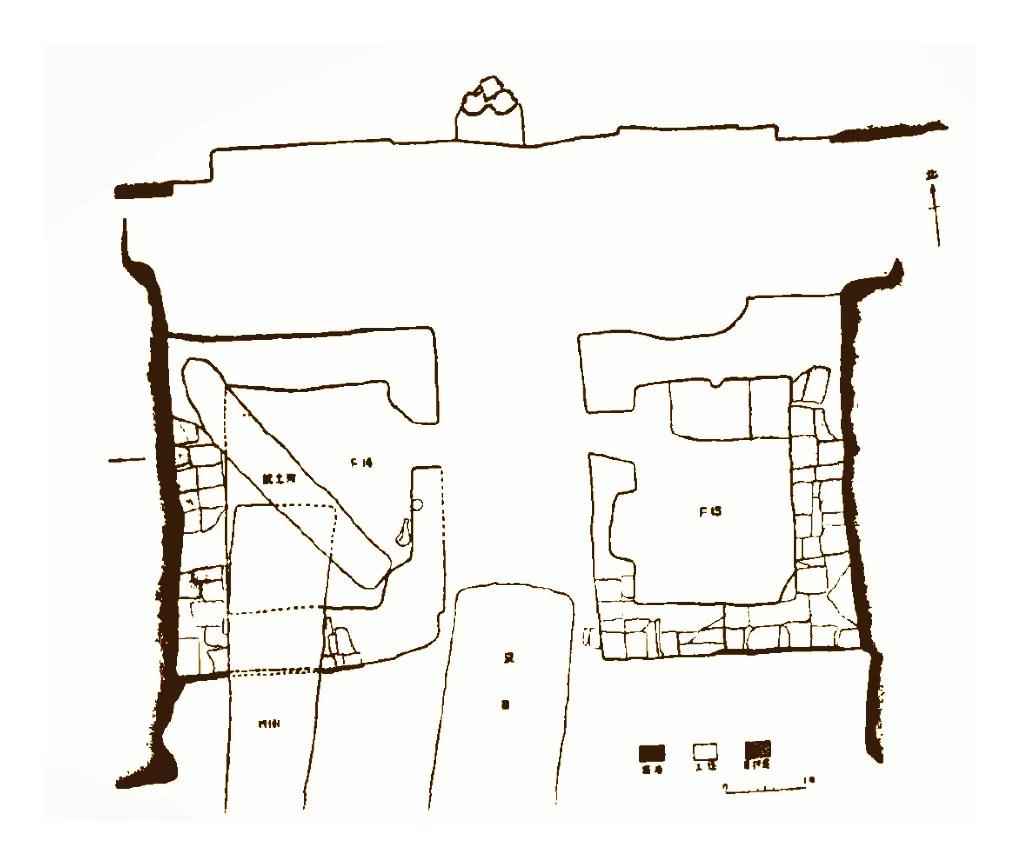

城门和门卫房:在南、北城墙的中段均发现缺口和路土,应是平粮台古城的南门和北门。东西门尚未发现。北门发掘的探沟较窄,揭露面积亦小,暂不介绍。南门遗迹揭露面积较大,开探方和探沟三个(T38、T41、T42)。南门上部的堆积已被破坏,农耕土下即见龙山文化层。在第二文化层底部发现门道的路上及门卫房。路土宽1.7米。它的南部被东汉小砖墓打破。两边有两座房子基址(F13、F14)。房子依城墙用土坯垒砌,房门相对,应是门卫房(图一八、一九)。

图一八 南门和门卫房(F13、F14)平、剖面图

图一九 南门卫房(F13、F14)及路土下陶排水管道

十三号房基(F13):位于南门道东侧,保存较好。平面呈长方形,南北长4.4米、东西宽3.1米。西墙宽0.5~0.6米、残高0.24米;南墙宽0.7米、残高0.16米;东墙宽0.7米、残高0.3米;北墙宽0.5~1.1米、残高0.3米。东墙、南墙、西墙的土坯痕迹很清晰,北墙不太明显。土坯有长方形、方形、三角形,大小不一,因未作进一步发掘,土坯的厚度不详。在南墙的外部有褐色草拌泥涂壁,泥厚0.04米。房门位于西墙的偏北部,宽0.5米。房内红烧土居住面低于房外地面,其上遗留草木灰烬。北部有灶面,已烧成蓝灰色,相当坚硬。房内出土陶片全为灰陶,纹饰以菱形方格纹最多,素面次之,亦有篮纹和绳纹。除一件为圜底内凹的罐外,其余器种不能辨识(图二○)。

图二〇 十三号房基出土陶

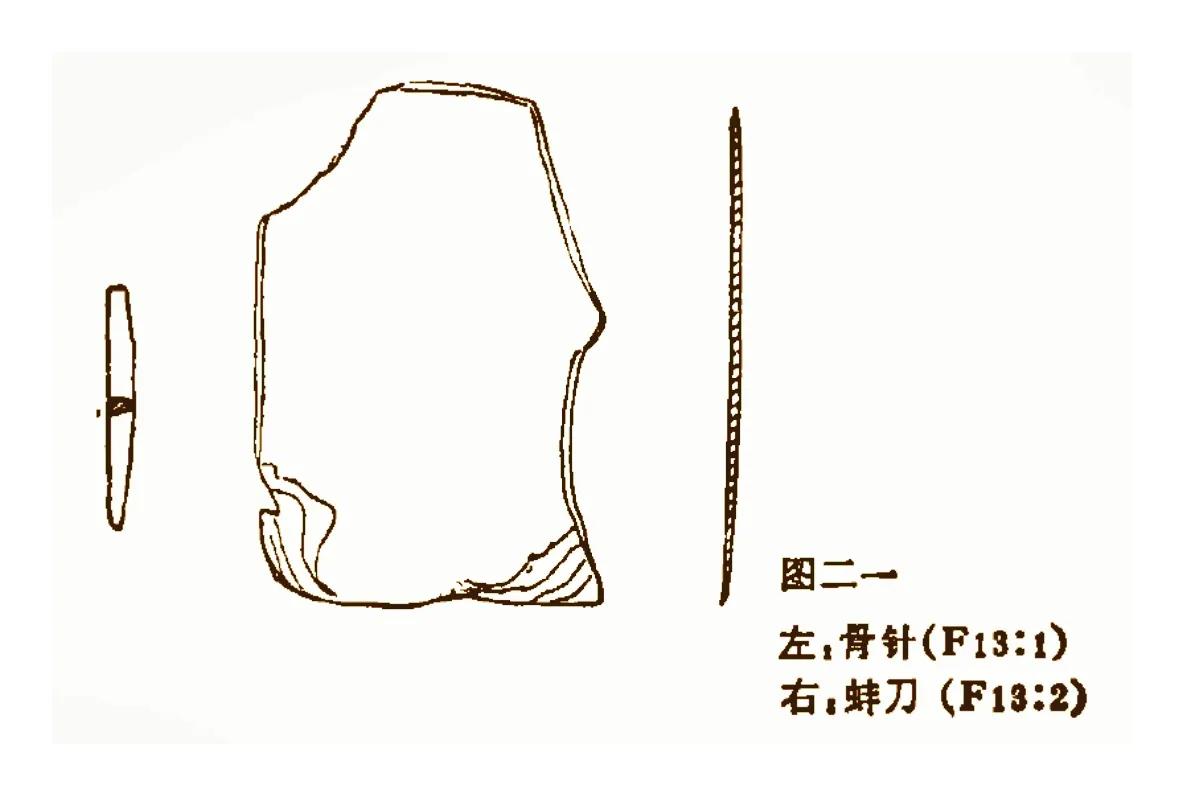

另见骨针、蚌刀各一件(图二一)。

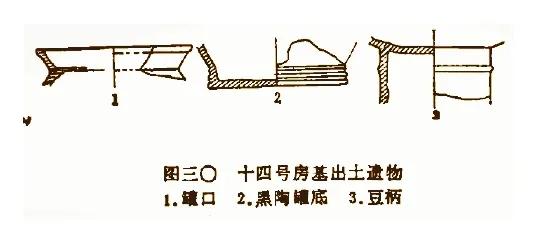

十四号房基(F14):位于南门道西侧。上部被近代扰土沟和汉墓(M101)打破,但大部分保留完整。平面呈长方形,南北长4.2米、东西宽3.3米。东墙宽0.4~0.6米、残高0.33米;南墙宽0.7米、残高0.41米;西墙宽0.62米、残高0.22米;北墙宽0.69米、残高0.3米。南墙与西墙土坯垒砌的痕迹清晰,土坯的情况与十三号房基同。南墙、北墙的外部用褐色草拌泥涂壁,草拌泥厚0.04~0.06米。房门位于东墙的北部,与十三号房基的房门相对,宽0.58米,房内红烧土居住面低于房外地面,上堆有灰烬。房内出土陶片以灰陶居多,黑陶较少,亦有部分磨光陶片。纹饰以方格纹居多,篮纹次之,绳纹较少。可辨识的器种有罐、高领罐、碗及磨光灰陶豆柄、黑陶罐底等(图二二、图三○)。

图二二 十四号房基出土陶片

从出土器物特征看,这两座门卫房均属平粮台三期文化。

从汉墓(M101)打破十四号房基的南墙断面看,十四号房基下边还叠压一层房屋基址,但此次未作发掘。

图五○ 陶排水管道

陶排水管道:位于南门门道路土之下0.3米,其南端被汉墓和龙山文化层(平粮台四期文化)打破。现残长5米多,是在门道下挖一条北高南低、上宽下窄的沟渠,上宽及深各约0.74米,沟底铺一条陶排水管道,其上再并列铺两条陶排水管道(图五○、图五一)。

图五一 陶排水管道断面

陶排水管道为泥质灰陶,每节长0.35~0.45米不等,直筒形,一端稍细,径为0.23~0.26米,一端较粗,径为0.27~0.32米(图五二)。细端平唇、敛囗;另一端平唇敞口,均为轮制。外表拍印篮纹、方格纹、绳纹、弦纹,个别为素面。每节小口朝南,套入另一节的大口内,如此节节套扣,从整个管道看,北端稍高于南端,宜于向城外排水。管道周围填以料礓石和土,其上再铺土作为路面。

图五二 陶排水管道

房基:在城址内已发掘龙山文化的房基十余座,多为长方形排房,有的平地起建,亦有高台建筑。普遍使用土坯作为建筑材料。

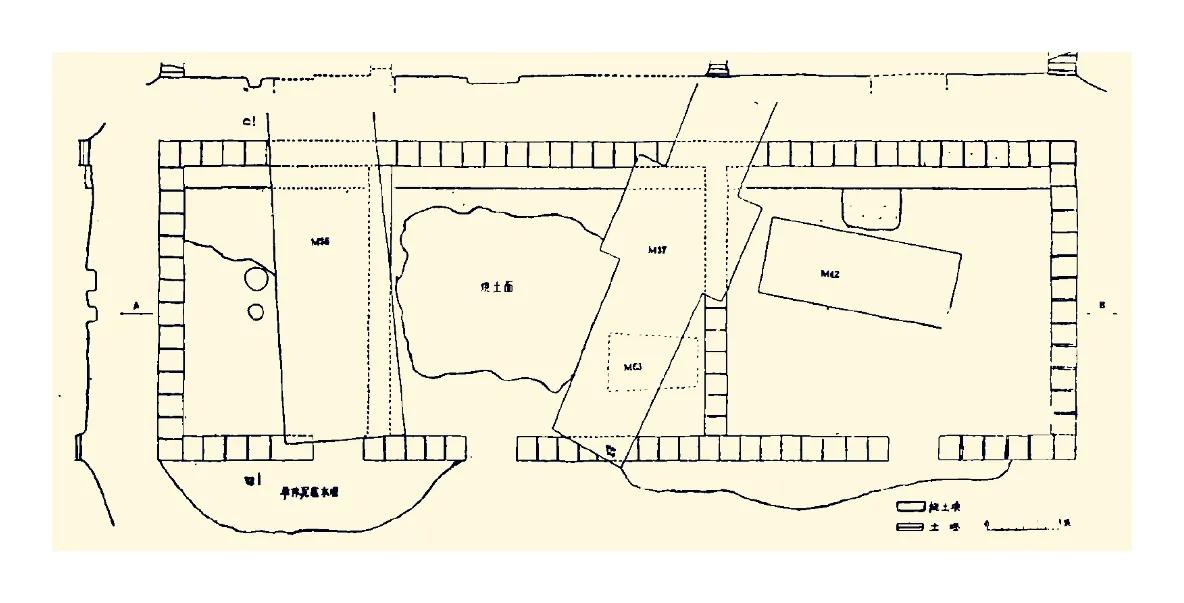

一号房基(F1):位于城内东部偏南的探方T1、T2、T3、T4、T13、T14、T19、T20内。虽被汉墓(M36、M37)和楚墓(M42)打破,但大部分保存完整(图二三)。平面呈长方形,东西长12.54米、南北宽4.34米。南墙残高0.12米、东墙残高0.16米、北墙残高0.16米、均宽0.34米。房子用土坯垒砌,平地起建。土坯长0.32米、宽0.27~0.29米、厚0.08~0.1米。北墙和南墙外面有草拌泥土散水坡。房分三个室,中间立两道隔墙。三间房各有一向南开的门,均宽0.7米,方向南偏西6度。建筑时先平整地面,垫上黄灰土,然后用0.1米厚的细红烧土粒铺成高于房外地面的室内地面。紧靠北墙有一南北宽0.3米、高0.08米,与室内地面等长的台,似用土坯砌成。房内北部有高0.1米的烧土台,西间台长1.16米、宽1.26米;中间台残长0.7米、宽3.1米;东间台长0.56米、宽0.8米。西间内有两个圆坑,内有罐片,但不是瓮棺葬,也不是柱洞,用途不明。房基内出土陶片多为灰陶,黑陶次之;纹饰以方格纹居多,篮纹次之,绳纹较少。器种有罐、鼎、甗、高领罐、平地盆、豆、碗等。从出土器物风格看,此房基属于平粮台四期文化。

图二三 一号房基平、剖面图

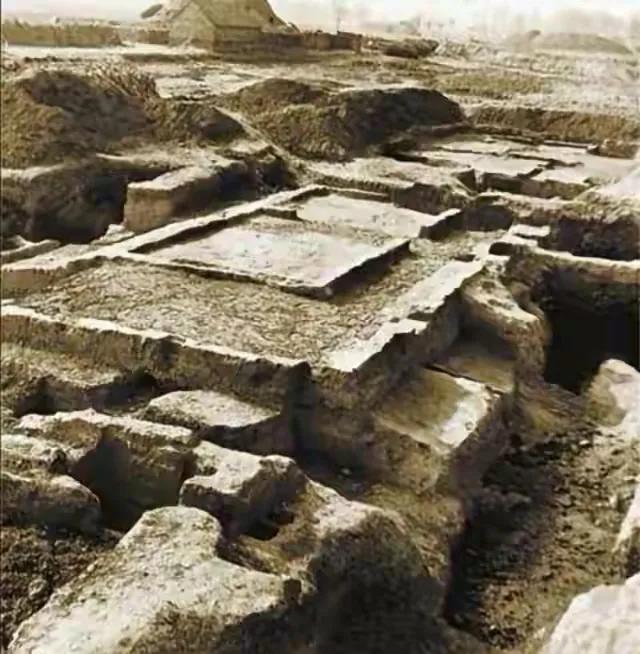

四号房基(F4):位于探方T7、T8、T9、T10、T16、T17、T22、T23内的农耕土下,被汉墓(M35、M40、M41、M43、M44)打破。原是一座高台建筑,台高0.72米。房基外部散水被平粮台三、四、五期文化层叠压。被三期灰坑H31打破,西部被汉墓墓道打破,残长15米多,宽5.7米。高台上用土坯砌墙。南墙宽约0.4米,残高0.22米;东墙宽0.3米、残高0.16米;北墙宽0.34米、残高0.16米;西墙不详,方向南偏西6度。房内距北墙0.92米处有一土坯垒的东西向界墙,界墙南有三道南北向的隔墙将房屋隔成四间。东西向界墙宽0.3米、残高0.24米;南北向隔墙宽0.3~0.32米、残高0.16~0.18米。土坯多为平铺,唯南墙的砌法是以土坯先顺铺,其外再竖砌,墙外涂褐色草拌泥。坯的长度不等,最长的为0.58米,宽0.26~0.3米,厚0.06~0.08米。仅存二门,门宽分别为0.72米和0.66米。房内地面平整。修筑土时先在北部筑一宽0.7~0.85米、高0.72米的小版筑墙;在南边用横木挡着,从南向北倾斜堆土,逐层夯打;最后水平堆土,夯实。夯层厚0.1~0.12米,圆形圜底夯窝。土台上用土坯砌屋墙,屋内隔出单间,最后铺垫屋内地面(图二四)。根据地层情况,此房基定为平粮台三期文化。

图二四 四号房基(由东北向西南拍摄)

陶窑:共三座。一号窑位于探方T1内,一号房基北部;二号窑位于城内西南角;三号窑位于城东北角探方T36内。一号窑上部被破坏,仅剩底部;二号、三号也仅存火膛和火道的一部分。从残存迹象看为叉裆式窑。以三号窑为例,残长1.24米、宽1米、火膛深0.46米。窑壁已烧成篮灰色。窑内出土鼎口、罐口、甗足、豆、器盖等碎陶片。

墓葬:龙山文化的墓葬共十六座,均为小孩墓。其中瓮棺葬十三座,土坑墓二座,及灰坑一个,内埋有人骨架。多为平粮台三期文化的墓葬。

w56系用陶罐作葬具。罐为折沿,腹微鼓,圜底内凹。饰方格纹。通高17.6厘米、口径22.2厘米。内盛小孩骨骸,置于一圆坑内(图五三)。

图五三 瓮棺葬〈w56)

M57为长方形土坑墓,长0.76米、宽0.2米、深0.21米,填灰土。仅有小孩骨架,无随葬器物(图五四)。

图五四 土坑基(M57)

M63为一长方形口小,底大的灰坑墓,叠压在一号房基之下。口长1.07米、宽0.64米、底长1.17米、宽0.84米、深0.7米。坑内填灰土。底部有陶器和小孩骨骼。出土陶片以灰陶居多,棕陶次之。纹饰以宽篮纹居多,绳纹次之。器种有鼎、罐等(图五五)。同出有一把石刀。

图五五 灰坑墓(M53)

灰坑

灰坑H15,位于四号房基南侧探方T11内。圆形袋状,口径2.1~2.25米、深1.44米。填土灰色,质松软。近坑底发现铜渣一块,呈铜绿色,长1.3厘米,断面近正方形,四边均为0.8厘米。坑内出土的陶片以灰陶居多,多饰方格纹,篮纹次之。出土器种有鼎、甗、罐、高领罐、盆、圈足盘、豆、碗等。坑内发现木炭。根据出土陶器的特征,此灰坑属于平粮台三期文化。

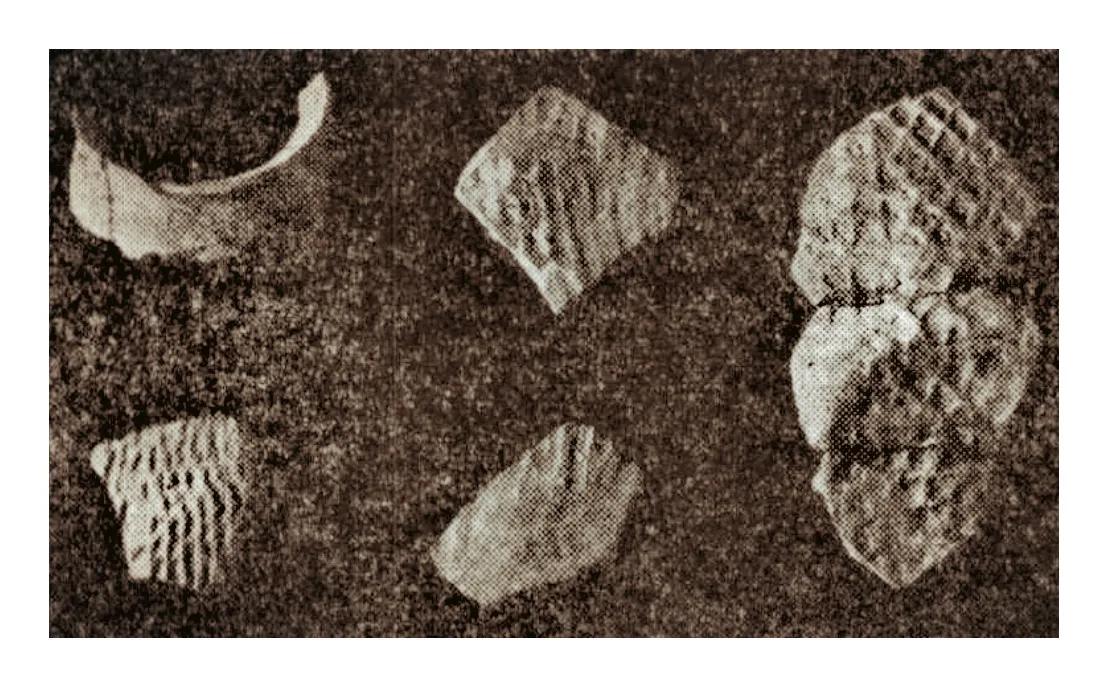

灰沟H53,位于城西南拐角的内侧,探方T34中部,叠压在第一文化层之下。土色浅灰,夹杂有绿锈。在这层土之下,发现一大一小两具完整的牛骨架(图五六)。与牛骨架同出的陶片以灰陶居多,次为磨光黑陶。纹饰多为方格纹,篮纹次之,绳纹较少。主要器种有鼎、罐、高领罐、甗、鬶、澄滤器、圈足盘、豆、碗等。沟内发现木炭。从陶器特征看,灰沟H53属于平粮台四期文化。

图五六 灰沟H53发现的牛骨架

四、平粮台古城的社会性质及意义

平粮台古城的发现与文献记载基本相符,平粮台古城已明显具备了“城郭沟洫以为固”,四周有高大的围墙,墙外有环绕的护城河,符合文献记载“水环绕之”,更加强了城市的军事防御能力,采用陶管道地下排污,科学地解决了排污与防御的矛盾。平粮台古城的作用主要是用于军事防御,以保护私有财产和奴隶制政权。

平粮台古城的建造,在生产工具落后的条件下是一个了不起的工程。生产技术的进步表现在平粮台古城的建筑技术上,高台建筑及排房的出现,土坯的使用,建城时使用组夯、科学的管道排污设施,最早的城市南北中轴线,成为城市规划建造的雏型,对之后的城市建设提供借荐并为后世所沿用。

平粮台古城遗址内发现的黄牛骨架,是古代先民用完整的黄牛牺牲进行祭祀的遗迹。黄牛是龙山时代才进入中原的家畜品种。在平粮台龙山文化城址的发现,对研究起源于西亚地区的麦作传统下的黄牛如何融入中原传统的粟黍农业经济体系,具有重要的意义。

关于铜渣的发现,经过国家文物保护技术研究所鉴定,虽然数量不多,但是足以证明当时居住在平粮台古城的人们已经掌握了青铜冶炼技术,并使用青铜生产工具和武器。平粮台附近没有铜矿,冶铜原料须从很远的地方运来。青铜的使用,必然会推动社会的前进,促进氏族制度的灭亡,加快进入阶级社会的步伐,是人类社会进步的重要标志之一。

平粮台古城遗址

五、结语

在豫东平原上,平粮台是一处文化内涵相当丰富的龙山文化遗址。这处遗址的核心是一座古老城堡的遗迹。由于这座城址的发现,证明了距今四千三百年前中原地区的古代居民,已知道构筑用于防御的工事。

平粮台一期文化是平粮台遗址的早期文化。这期的鸭嘴形足鼎及深腹罐,与郸城段寨遗址早期和山东滕县大汶口文化晚期的鼎、罐有相似之处。

平粮台二、三、四期文化,遗物以灰陶居多,黑陶次之或较少,施篮纹、方格纹、绳纹,具有河南龙山文化的特征。但陶器中增加了甗、圈足盘,而不见嵩山地区河南龙山文化常见的双腹盆。出土的甗、一式鼎、罐、一式圈足盘、碗等,与永城王油坊遗址出土的龙山文化陶器相类似。平粮台龙山文化应属于龙山文化王油坊类型。

平粮台五期文化出土的三足皿、甑、鼎足、罐等,与偃师二里头文化一期器物有相同之处。

关于城址的年代,确定平粮台古城的建造和使用年代,主要依据以下四点:

一、平粮台三期文化堆积层直接叠压着夯土城墙。相当于平粮台三期文化的南门卫房(F13、F14)坐落在南城墙夯土墙缺口之内,依夯土墙壁用土坯垒砌而成。从平粮台三期文化层叠压着城墙夯土层关系看,古城的修建年代不晚于平粮台三期文化。

二、探沟T29的第十文化层即平粮台一期文化,是大汶口晚期的文化遗存,证明平粮台古城是建筑在大汶口文化晚期遗址之上的。

探沟T43内的灰沟H61,出土陶器的纹饰、形制属于河南龙山文化,大致相当于河南龙山文化中期。因为灰沟H61叠压在古城夯土墙之下,故古城的建筑年代不会早于平粮台二期文化的灰沟H61,也就是说平粮台古城的建造不会早于河南龙山文化中期。

三、在探沟T29夯土墙内出土的陶片,多数属大汶口文化晚期(即平粮台一期文化),说明西城墙在建城取土时,破坏了大汶口文化晚期的遗存。在东城墙的夯土层内(探沟T43和T30)出土属于龙山文化(平粮台二期文化)的陶片,说明平粮台古城东城墙在建造时,也破坏了龙山文化遗存。

四、国家文物局文物保护科学技术研究所对平粮台古城遗址内西南角探方T34中的灰坑H53出土的木炭作碳14年代测定,结果是距今3780±80年,树轮校正距今4130±100年。对古城内东南部的灰坑H15出土木炭作碳14测年结果显示,距今3960±140年,树轮校正距今4355±175年。平粮台古城的建造年代当早于灰坑H15的年代,即在距今4355±175年以前。

平粮台古城的发掘,对于研究我国古代早期城市的规划及城市起源、国家的形成以及青铜器冶炼的历史等问题,都具有重要价值。

六、平粮台古城遗址馆藏陶器珍品集粹

◎绳纹灰陶甗

高27厘米、口径28厘米。泥质灰陶。平唇,敞口,折沿,短颈,弧腹,束腰,下为三袋状足,胎质细腻。唇部有一凹弦纹,腹部及袋足饰竖状细绳纹,腹部绳纹上饰两条横弦纹。

◎夹砂篮纹红陶鼎

高27厘米、口径31厘米。夹砂红陶。平唇,敞口,斜沿,束颈,鼓腹,圜底,鸭嘴形鼎足。胎质夹砂,呈棕红色,腹部饰横向篮纹。

◎方格纹灰陶罐

高20.5厘米、口径17厘米。泥质灰陶。敞口,折沿,束颈,弧肩,鼓腹,腹较深,平底。唇部有一凹弦纹,器身饰斜方格纹。

◎篮纹灰陶罐

高21厘米、口径16厘米。泥质灰陶。方唇,敞口,折沿,束颈,斜肩,鼓腹,平底。器身饰竖状篮纹。

◎方格纹灰陶鼎

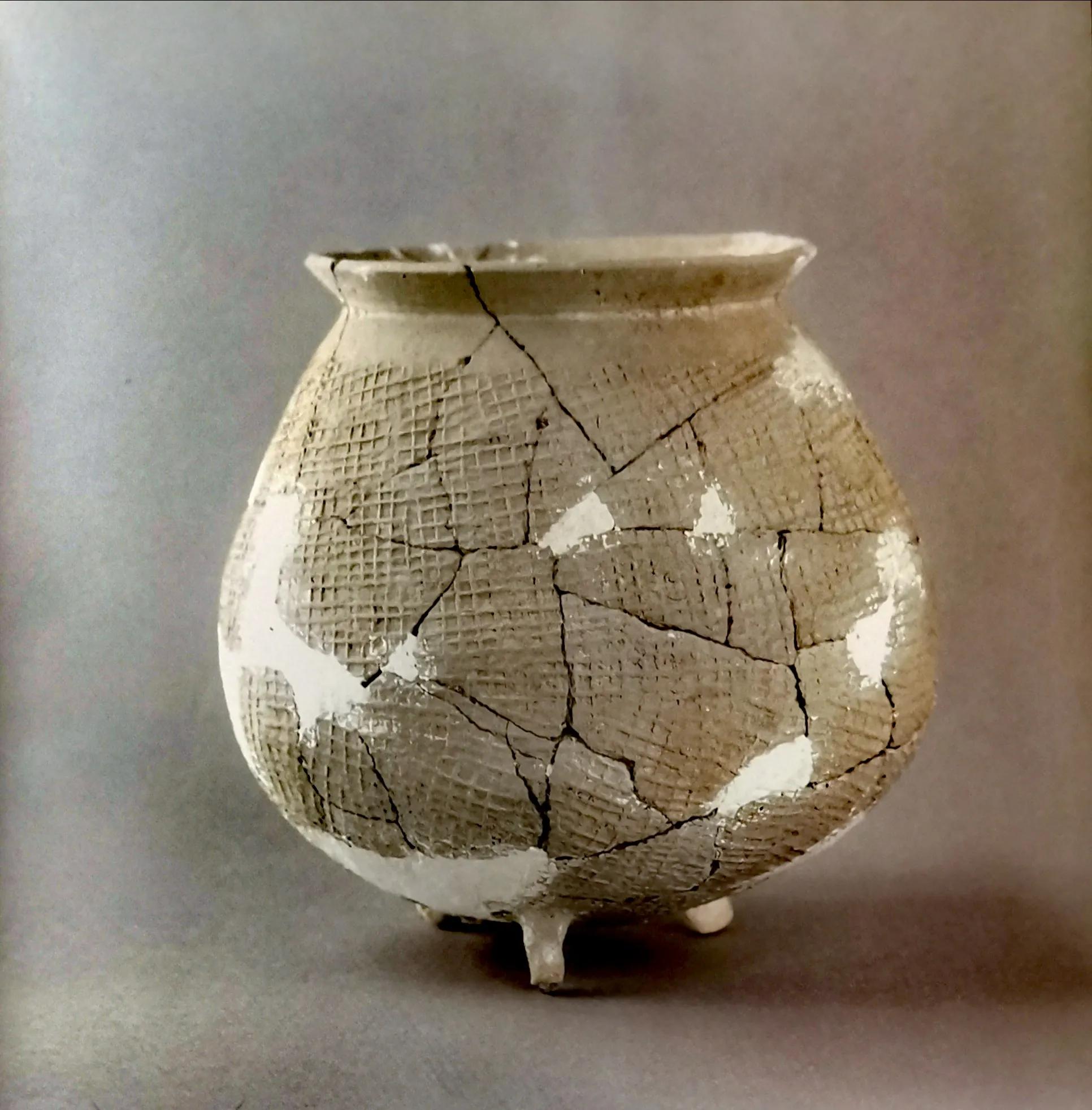

高15厘米、囗径14厘米。泥质灰陶。敞口,口沿内面呈凹弧形,折沿,束颈,斜肩,垂腹,腹较深,圜底,底附三小乳状足。胎质较细。器身饰方格纹。

参考资料:

1.《文物》 一九八三年第3期

2.曹桂岑《淮阳平粮台城址社会性质探析》

3.《周口古陶瓷》 李全立 2013.12 中州古籍出版社