域外案例

文化遗产|日本北海道、北东北的绳纹遗址群遗产化路径研究

原文刊载于《自然与文化遗产研究》2024年第2期

欢迎您点击此处订阅

日本北海道、北东北的绳纹遗址群

遗产化路径研究

王冬冬1*,李梦静2

(1.北京科技大学科技史与文化遗产研究院,北京 100083;2.北京国文琰文化遗产保护中心有限公司,北京 100192)

摘要:考古学与遗产研究关系密切,尤其在对考古遗址的价值挖掘和阐释传播中体现得最为复杂和交织。在考古遗址作为考古遗产申请世界遗产的热潮下,重新从学理层面反思考古遗址、考古遗产与世界遗产等基本概念及其转化机理和实践路径,有助于在习以为常中洞见新的收获。文章以2021年列入《世界遗产名录》的日本北海道、北东北的绳纹遗址群这一普遍又不普通的案例为对象,分析其从考古遗址到考古遗产、最后成为世界遗产的历程,讨论考古遗址遗产化过程的3个必要步骤,以及考古遗产申遗过程中的2个关键问题,为揭示考古学与遗产研究更深层次的关联提供支撑。

关键词:考古遗址;考古遗产;世界遗产;绳纹遗址群;日本

中图分类号:K86 文献标志码:A

DOI:10.19490/j.cnki.issn2096-698X.2024.02.045-056

考古学与遗产研究在“考古遗址”这一对象范围上有着重大重叠,尤其在对其进行价值挖掘和阐释传播时显得错综复杂,这既与“作为学术研究的考古学纯洁性之再丧失”[1]密切相关,又与关乎当下的遗产研究涵盖领域广泛不无关系。随着世界范围内考古遗址遗产化趋势的增强,尤其是考古遗址申报世界遗产热潮的出现,需要在广泛开展实践工作的同时,重新回归到学理层面上,谨慎而缜密地思考从考古遗址到考古遗产再到世界遗产的路径,而非简单地认为这一过程是不言自明的。通过详究从考古到遗产进程中3个核心概念及其内在联系,可能能在习以为常的思考中洞见新的收获。

为有效阐释从考古遗址到考古遗产再到世界遗产这一过程的转化机理和实践路径,本文选择在第44届世界遗产大会(2021年,中国福州)上申遗成功的日本“北海道、北东北的绳纹遗址群”(Jomon Prehistoric Sites in Northern Japan)①为例进行详细说明。其实,该案例所包含的每一处考古遗址并非世所罕见,反而是在多个国家能够发现具有类似特征的遗址;申遗的过程也并非跌宕起伏,正是由于扎实的考古学研究和充分的遗产工作,使得特定时空范围内的绳纹遗址群作为整体反映出了突出的普遍价值,其中不可或缺的还有社会组织和在地居民在考古遗产生成过程中的情感和行动支持。因此,选择日本绳纹遗址群作为案例进行分析,最能够体现出考古遗址遗产化和考古遗产申遗的普遍要点,进而展现出考古学与遗产研究更为深层次的关联。

1 概念辨析:考古遗址、考古遗产

与世界遗产

从考古到遗产至少涉及考古遗址、考古遗产和世界遗产3个核心概念,本文分别对其内涵和关系进行简要分析。

1.1 考古遗址与考古遗产

关于考古遗址的定义,目前考古学和遗产学界已形成较为统一的认识。考古遗址包括古遗址、古墓葬等,主要位于地下或水下,部分地表可见;遗迹是指考古遗址中发现的具体现象(如城墙遗迹、道路遗迹等),有时将建筑遗迹称为遗构;出土遗物为发掘出土的人工遗物和其他有科研价值的自然遗存(如孢粉、土壤等),范围有别于文物和人工制品的概念。考古遗址发掘中发现的一切遗迹及出土遗物都被认定为考古遗存。考古遗址根据规模大小和内涵构成又经常被称为遗址地点(如旧石器遗址地点)、遗址(大部分遗址采用)和遗址群(多处同一时期、同一地域考古遗址的总称)等②。本文所探讨的核心案例存在于日本语境下,“考古遗址”一词并不被使用,类似的概念是“遗迹”“史迹”等,为了避免遗址和遗迹在不同语言间的混淆,本文统一采用中文语境下的表述,暂无争议的史迹则保留原表述。

关于考古遗产的定义,主要有欧洲委员会(COE)于1969年版本上更新的《保护考古遗产欧洲公约》(1992年更新,瓦莱塔)[2],考古遗产管理国际委员会(ICAHM)起草的、国际古迹遗址理事会(ICOMOS)通过的《考古遗产保护和管理宪章》(1990年,瑞士洛桑)等。宪章中界定考古遗产是“根据考古方法提供主要资料实物遗产部分,它包括人类生存的各种遗存,它是由与人类活动各种表现有关的地点、被遗弃的结构、各种各样的遗迹(包括地下和水下)以及与上述有关的各种可移动的文化资料所组成。”[3]定义之后,宪章分条目依次介绍了8条内容:①整体保护政策;②立法和经济;③勘察;④调查研究;⑤维护和保护;⑥展出、信息资料和重建;⑦专业资格;⑧国际合作[3]。可以说,考古首先创造了考古遗产,一套完整的保护和管理体系是使考古遗址真正成为考古遗产的关键。

关于二者之间的关系,可从以下6个方面较为全面地思考。

(1)在对象范围上:考古遗址是考古遗产最为重要的组成部分,出土遗物作为大宗也是考古遗产的重要内容,因此考古遗产近似于考古遗存。但有学者认为考古遗产包含的范围应该更大,如杜金鹏[4]在《论考古遗产保护利用》中阐述,考古遗产应包括科研资料和科研史料两部分,前者具体包括考古遗存和考古资料,后者包括科研组织、法律文书、科研方法与技术记录、物证和其他相关记录等。这一观点也值得加以考虑。

(2)在认定过程上:考古遗址一经发现或发掘就是考古遗产。考古遗址通过全国性的普查或专题性的调查被广泛发现并记录在册,通过基本建设发掘、主动性发掘和抢救性发掘等途径进一步获取更多资料,从而增加考古遗产的数量并丰富其内涵。

(3)在研究上:考古遗址研究支撑考古遗产研究。考古学对人类古代社会历史及其背后发展规律的研究可以支撑考古遗产价值挖掘和阐释传播,也对考古遗产相关基础工作的开展有益;而考古遗产的研究和实践也促使考古遗址的调查、发掘与研究的拓展和深化。

(4)在管理上:考古遗址是考古遗产管理的重要对象之一。作为考古遗产的考古遗址数量众多,需要采用分级管理、属地管理等方式;一些大型考古遗址由于内涵丰富、意义重大,还需制定特殊的管理措施;另外,除文物部门外的其他机构也可适当参与管理。

(5)在保护上:考古遗址是考古遗产保护的核心内容之一。由于自然和人为因素对考古遗址的破坏,以及考古遗址发掘活动的不可逆性和展示利用的需求,使得协调保护与破坏间、保护与科研间的矛盾成为考古遗产保护的重要内容,其中社会参与是实现考古遗产保护可持续发展的重要因素已得到普遍认识。

(6)在利用上:考古遗址是考古遗产利用的重要载体之一。基于考古遗址建立的考古遗址博物馆、考古遗址公园、考古博物馆、民俗艺术馆等逐渐增多,这种原址性的、可视性的考古遗产利用方式有利于通过实物资料激发民众对于过去的崇敬。此外,多样化的利用方式有利于发挥考古遗产的重要作用。

我们应该注意到:考古遗址作为考古遗产、甚至是考古资源或考古遗产资源并非是不言自明的。在“遗产化”“资源化”现象逐渐延伸到考古学领域的大背景下,“考古遗产的形成过程是一个由遗址类考古资源向社会公共文化资源转变的人为建构过程”[5]。也就是说,考古遗址在开展考古工作的前提条件下,还需结合国土规划、展示设计、教育宣传等一系列工作,才能使其真正成为考古遗产。简单来讲,考古遗产是通过考古遗址在当代社会发挥一定作用而实现其目标的。

1.2 考古遗产与世界遗产

世界遗产是由联合国教科文组织世界遗产委员会(UNESCO World Heritage Committee)确定的,那些价值罕见且不可替代的、对全人类具有重大意义的财产。具体来讲,正如《保护世界文化和自然遗产公约》(1972年,法国巴黎)第十一条和第十二条所述,《世界遗产名录》是世界遗产委员会按照自己制定的标准认为是具有突出的普遍价值(OUV)的财产;而没有列入《世界遗产名录》的财产,绝非意味着在这些名录的目的之外的其他方面不具有突出的普遍价值[6]。也就是说,符合世界遗产标准的考古遗址经过遗产化过程成为考古遗产,才有可能进一步通过世界遗产的评选纳入这一体系。

关于二者之间的关系,可以重点关注如下2个方面的内容。

一方面是考古学研究支撑考古遗址作为考古遗产申报世界遗产。考古遗址作为一种随着田野考古、考古研究、公众考古,特别是社区考古等方式不断生成的遗产,其工作往往要持续多年甚至上百年。考古工作的持续推进,使得考古遗址成为世界遗产的可能性逐渐增加。例如,第44届世界遗产大会上新增的34处世界遗产(文化遗产29项、自然遗产5项)中,至少10处包含田野发掘的考古遗址作为考古遗产成为世界遗产构成部分③。而世界遗产中的考古遗产,无论是以单体或少数几处遗址组成的、大规模的或极为特殊的遗址为主体的方式出现(如秦始皇陵及兵马俑坑(1987年)、周口店北京人遗址(1987年)等),还是之后更多地以组群的或作为支撑建筑群和文化景观等遗产的重要组成部分的方式出现(如石见银山遗址及其文化景观(2007年)、丝绸之路:长安—天山廊道的路网(2014年)等),均包含着通过考古发掘和调查揭示完整面貌的考古遗址,有些仍在持续开展考古工作。最为直接的关系是,世界遗产中考古遗产的突出的普遍价值着重体现在标准(iii)“能为延续至今或业已消逝的文明或文化传统提供独特的或至少是特殊的见证”[7],这正好符合各个国家和地区考古学研究主要基于古人留下的实物遗存分析古代文化特征或文明演进历程的特点。

另一方面是社会力量参与考古遗址相关工作助力考古遗产申报世界遗产。在考古遗址持续开展考古发掘、保护管理等工作期间,社会力量参与情况逐渐普遍,遗址、遗产与地方、人之间形成了多重连接。由于社会力量在情感和行动上的积极参与,推动考古遗址发掘、保护和管理的案例不胜枚举,如长城、平城宫遗址等,揭示出社会参与使遗址内涵不断丰富、遗产保护范围不断扩大和级别逐渐上升,最终成为申请世界遗产不可或缺的组成。然而,一般的情况是,考古遗址数量较多,个体差异性较大,普遍采用分级保护和管理的体系,高低级别的数量呈现出金字塔型。不同保护和管理级别的考古遗产对于文化认同的形成发挥着不同的作用,越是级别较低的遗产,需要地方投入的精力或者在地方文化中的占比会更大,与此同时,充分融入地方文化过程中受到的阻力和限制会更小;而级别较高的遗产,往往成为专业性的对象,与地方文化相疏离,而在国家认同构建中发挥重要作用[8]。那些通过持续的考古学研究和广泛的社会力量参与,促使遗产保护和管理级别逐渐上升的考古遗产,将有效地打破地方和国家认同间的壁垒,在发展过程中融入多重文化认同。

我们应该清楚地认识到:世界遗产价值标准虽对我们认识遗产价值有一定参考意义,但绝非是判定遗产价值高低的唯一方式,尤其是面对具有特殊性的考古遗产。而纵观那些列入《世界遗产名录》的考古遗产,背后往往蕴含着极大的努力和多元的因素,需充分考察其所处的社会环境和自然环境,深入剖析具有借鉴意义的经验。

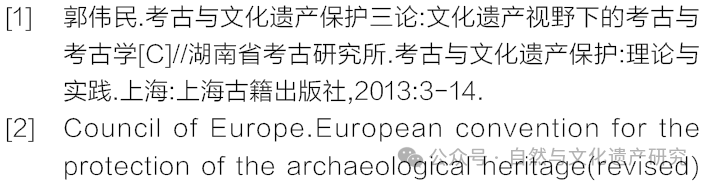

1.3 研究思路

从考古遗址到考古遗产再到世界遗产的转化机理看似十分简单,实则较为复杂。整个过程可以称之为考古遗址的遗产化过程,但根据如《世界遗产名录》的遴选规则而重新进行考古遗产的整合,并进一步开展考古遗址的发掘活动也时有发生,这一过程往往纵横交叉、循环往复进行(图1)。

图1 从考古遗址到考古遗产再到世界遗产的转化机理简图(来源:作者自绘)

为了更好地展开说明这一过程中的关键内容,本文对看似不言自明的内容重新进行讨论,对工作流程中的关键问题进行反思;并以2021年列入《世界遗产名录》的日本北海道、北东北的绳纹遗址群这个普遍而又不普通的案例为对象,分析其从考古遗址到考古遗产,最后成为世界遗产的路径,讨论考古遗址遗产化过程中叠盖的内容,以及考古遗产申遗过程中的一些关键问题。

2 案例介绍:日本北海道、北东北的

绳纹遗址群

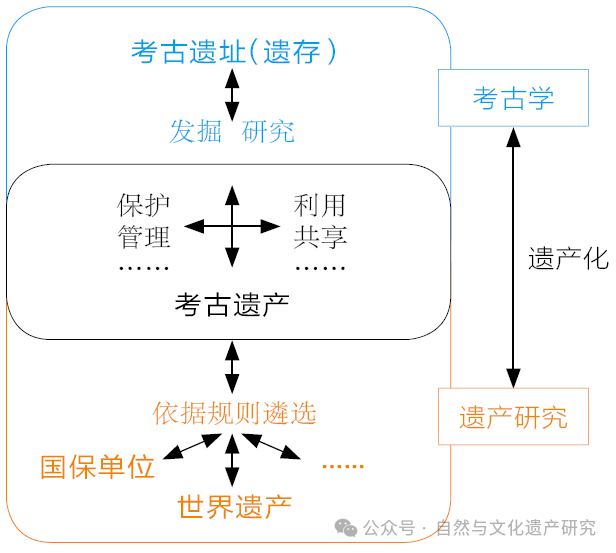

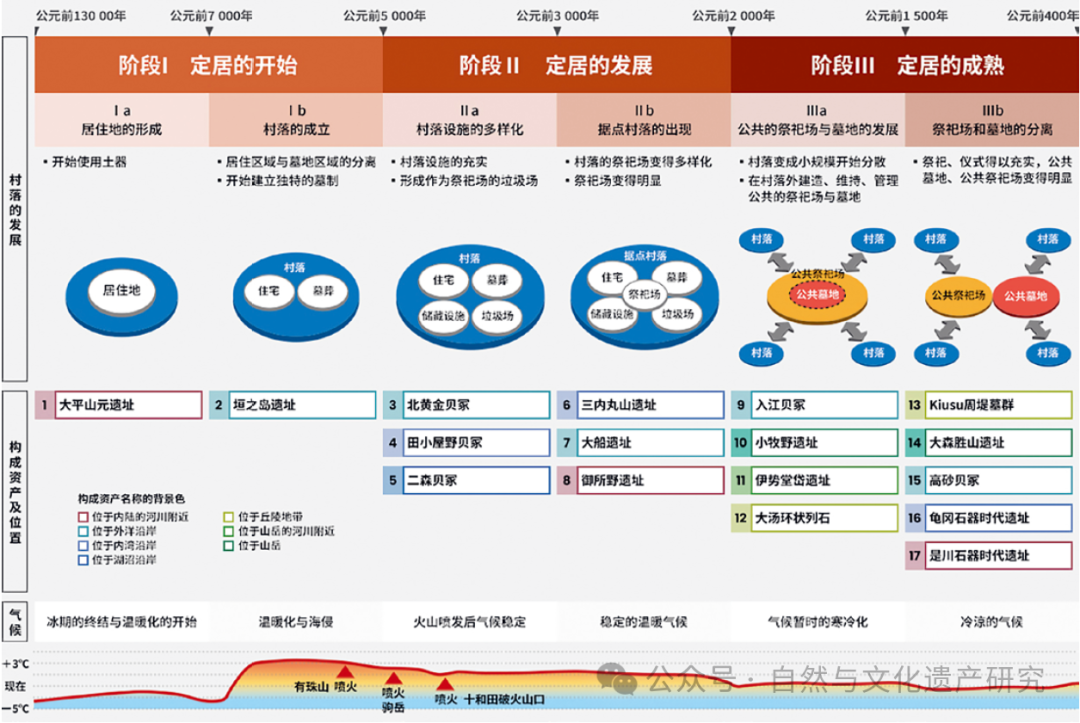

2021年7月27日,日本北海道、北东北的绳纹遗址群在第44届世界遗产大会上列入《世界遗产名录》。该绳纹遗址群“见证了进入农耕社会之前就已定居下来的绳纹文化及其复杂的精神信仰体系和仪式在过去10 000多年的发展过程……”,符合世界遗产价值标准(iii)和标准(v),分别为“见证了世界范围内罕见的以狩猎、捕鱼、采集为基础的史前定居社会,并孕育出通过足形的陶板、著名的遮光器土俑等考古遗物,以及墓地、弃物场、垫土、环状列石等考古遗迹展现出复杂的精神文化”和“是从定居出现、发展到成熟的聚落定居形态和土地利用的突出案例。绳纹人没有像农耕社会中看到的那样大规模改变土地,而是适应不断变化的气候,维持可持续性的狩猎、捕鱼、采集的生活方式……”[9];2项价值标准主要可归纳为如下4个特征:①展示出巧妙利用自然资源的生活方式;②通过祭祀、礼仪展示出精致而复杂的精神文化;③展示出聚落的选址与生业之间关系的多样性;④展示出聚落形态的变迁[10]。这些特征主要通过17处遗址作为构成资产和2处遗址作为关联资产而体现(图2)。

图2 日本北海道、北东北的绳纹遗址群突出的普遍价值、价值标准、特征要素、遗产构成结构图(来源:文献[11])

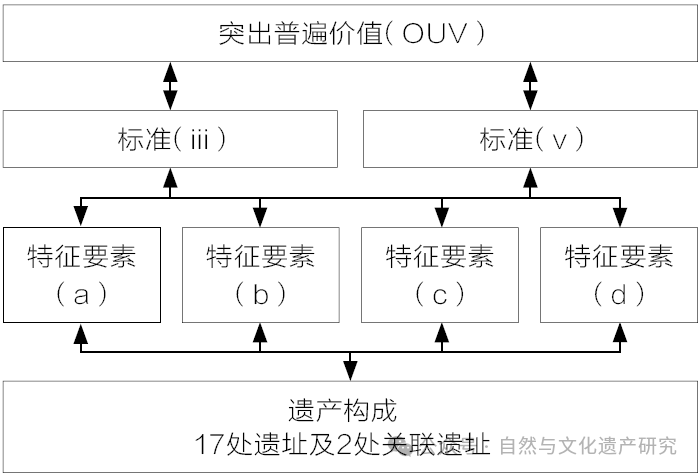

这一考古遗址群位于以津轻海峡为中心的日本北海道南部和东北地区北部(图3)。核心的17处绳纹时期(距今15 000~2 400年)遗址在现有行政划分上,包括北海道6处、青森县8处、岩手县1处、秋田县2处;在聚落形态上,包括定居开始阶段前后两小阶段各1处、发展阶段前后两小阶段各3处、成熟阶段前后两小阶段分别有4处和5处,并且在年代上覆盖了绳纹时代草创期、早期、前期、中期、后期和晚期6个阶段;从遗产核心构成的自然地理看,分布在内陆河流附近3处、丘陵2处、海洋沿岸5处、山岳河流附近1处、内陆湾沿岸3处、山岳2处、湖沼沿岸1处[10]。2处关联遗址为青森县的长七谷地贝冢和北海道的鹫之木遗址。

图3 日本北海道、北东北的绳纹遗址群遗址分布图

3 从考古到遗产的实践路径分析

从考古到遗产的实践路径主要划分为考古遗址遗产化和考古遗产申遗2个部分,以下通过具体案例分别进行分析。

3.1 考古遗址到考古遗产的遗产化路径

虽然考古遗址一经考古工作就成了考古遗产,这一认定过程不需多加证明,但是当考古遗址不仅作为考古工作者的研究对象,而是走入当代大众视野作为考古遗产对待时,还是需要开展一定的工作。简单来讲,考古遗址作为考古遗产的遗产化过程至少包括如下3个步骤,下面主要以北海道、北东北的绳纹遗址群中保存面积最大、内涵极为丰富的三内丸山遗址为例简要说明。

3.1.1 考古遗址的发掘与研究

考古遗址作为考古遗产需要通过田野发掘、室内整理与科学研究等方式,积累考古资料、丰富遗址内涵、凝练遗产价值,为后续考古遗产的相关工作提供关键信息和实物证据;而考古遗址通过考古遗址公园等形式也可充分保存尚未发掘但具有重要研究意义的遗址,循序渐进地开展考古发掘与研究工作。

三内丸山遗址在江户时期便有记载,最初由庆应大学和青森市教育委员会进行调查与发掘,但是规模小,遗址内涵不详。1992—1994年,随着新棒球场建设项目等的前期考古调查发掘,大面积绳纹时期聚落遗址被发现,遗址范围也随着调查工作的深入,逐渐扩大到周围的足球场等建设预定地。由于遗迹中心区域仍不断有新的遗迹和遗物出现,尤其是1994年7月,遗址内发现有立柱直径约1 m的大型立柱式建筑遗迹(图4),三内丸山遗址受到全日本民众的普遍关注。新闻媒体的大量报道,引发大量公众来到遗址参观,遗址保护的舆论沸腾一时。于是,原计划发掘调查后继续兴建的棒球场项目被终止[12]。同年8月,遗址的保护工作正式启动。三内丸山遗址在发现后的2年时间内迅速从基本建设考古发掘转变到保护性、科研性的主动性发掘。此后,三内丸山遗址在考古遗产保护的背景下持续开展调查和发掘工作,截至2015年三内丸山遗址已发掘的区域仅占遗址范围的三成。

图4 三内丸山遗址大型立柱式建筑遗迹(来源:作者自摄)

与此同时,对于遗址内发现的考古遗迹和遗物的研究也在持续开展,包括圆筒陶器文化研究(图5),建筑物营造方法和墓葬埋葬方式研究,陶器、漆器和玉器等材料产地、制作和使用方法及流通研究,动植物考古和资源利用研究,栗木年轮的高精度编年研究,以及土偶所见精神社会研究等。

图5 三内丸山遗址出土圆筒陶器(来源:作者自摄)

通过对研究结果的高度总结可见:三内丸山遗址是日本绳纹前期至中期持续使用的最大规模的聚落遗址,体现了当时的生业模式和精神信仰,为了解当时的自然环境和社会生活提供了重要证据。考古学对绳纹时代社会研究的不断深入,使得精神、环境等内容成为遗产构成要素,丰富了考古遗产的内涵,并进一步支撑了考古遗产在史迹和特别史迹、世界遗产等各类价值体系中的价值凝练与阐释。

3.1.2 考古遗址作为遗产进行保护与管理

考古遗址数量众多,需要采用分级和属地管理等方式进行有效的保护。其中,部分遗址有幸作为考古遗产进行原地保护与管理至少需要基于以下2个前提:一是考古遗址内涵较为丰富、意义较为重大、价值较高;二是考古遗址可以被保存,并具备以一定方式展现在世人面前的潜力,那么在以文物部门为主导的情况下,这些考古遗址便可以作为考古遗产进行保护与管理。

三内丸山遗址作为考古遗产进行保护与管理是随着考古遗址的发掘逐渐步入轨道的。1995—1997年,从确定遗址范围并制定整备规划的调查工作开始,最终确定遗址全部的0.42 km2为保存、整备和活用的范围。整备规划最初由“青森县综合运动公园遗址范围基本计划检讨委员会”制定,主要内容涉及植被复原、聚落复原、管理运营等,核心定位不仅是考古遗存展示和收藏的机构,而且是绳纹文化国内外交流的中心、研究成果可为一般市民开展体验的地方[13]。三内丸山遗址因考古发掘逐步深入、研究成果硕果累累,最终选择采用建设考古遗址展示室/博物馆、考古遗址公园(图6)和设立专门管理机构等的方式进行保护和管理;反过来看,又因三内丸山遗址机构和设施的完备,既能兼顾保存、研究、展示和活用遗产等功能,还能保证考古调查发掘工作的持续进行,因此三内丸山遗址作为考古遗产保护与管理有效协调极具典型性。

图6 三内丸山考古遗址公园(来源:作者自摄)

还有一点需要强调的是,三内丸山遗址的保护离不开各级政府官员、学者、媒体、在地居民和公众的共同参与。在学者深入研究和积极号召下,媒体大量参与宣传和报道,带动了公众保护意识的崛起,最终青森县政府决定终止建设项目转而进行遗址保护,这一重大且有魄力的决定,也促使了三内丸山遗址后续的展示和利用,使其作为考古遗产实现了可持续发展。这一过程中,三内丸山遗址因其重要性,1997年被指定为史迹,2000年被指定为特别史迹,2003年部分文物被指定为重要文化财,申遗过程中的2014年追加特别史迹的范围,三内丸山遗址保护与管理体系不断升级。

3.1.3 考古遗产的利用和社会共享

考古遗址作为考古遗产传播其价值可以通过建立考古遗址博物馆、考古遗址公园、考古博物馆等形式充分展示其内涵,激发考古遗址作为实证历史文化发展重要资源的社会属性,使全社会共同保护、共同享受考古遗产。多样化的利用方式和广泛的社会共享就是充分活化利用的重要体现。

一方面,三内丸山遗址从作为考古遗产进行保护和管理开始就陆续采用了多样化的利用方式。在建立三内丸山考古遗址博物馆和考古遗址公园的基础上,遗址内持续开展现地说明会、绳纹大祭典和四季祭典等活动。与之几乎同时规划且毗邻的青森县立美术馆极大地汲取了三内丸山和绳纹文化蕴含的精神财富,并以美学视角收藏和展示绳纹时代文物、参与地表遗迹的复原展示。美术馆以其独具魅力的建筑和艺术品吸引着大量观众,与考古遗址凝固的历史相辅相成,共同展示绳纹文化和地方文化魅力,增强了地方文化事业自身的造血能力。此外,遗址内还由当地一家名为“城仓观光”的企业成功经营着“五千年之星”主题餐厅,其成功经验不仅在于餐厅内的菜单尽量突出遗址特色,如依据三内丸山遗址内发现的栗子而产生创意制作的栗子味冰激凌,还在于通过企业内部人员的调动,调节遗产地餐厅和温泉旅馆等不同产业间在冬夏季或淡旺季顾客量巨大差异所引发的经营问题。

另一方面,三内丸山遗址还通过各类社会组织实现成果共享。例如,三内丸山应援队是1995年发起的、致力于将家乡的考古遗产对外展示的志愿者组织,从最初的17人发展至100人左右,主要承担三内丸山遗址义务讲解的工作,还在青森县政府的委托下进行体验工坊和博物馆商店的经营活动[14]。又如,三内丸山绳纹发信会是以地方文化企划公司“棱镜”为基础,于1995年发起的、学术性较强的非营利组织,公司中的5人兼职在此工作,拥有日本国内外会员300余人,下设有东京和大阪等支部,主要开展或协助开展绳纹塾讲座、绳纹研讨会,出版日英文刊物《绳纹file》(图7),举办“绳纹检定”能力测试等[15]。通过对上述组织成员的采访了解到,他们因热爱三内丸山遗址、家乡文化和绳纹文化而聚集到一起,又在宣传和分享这些内容的过程中享受学习知识、相互交流的乐趣,真正实现了考古遗产的共保共享。

图7 三内丸山绳纹发信会出版的刊物《绳纹file》(来源:作者自摄)

其他考古遗址的发掘和研究历程、保护和管理措施、利用和共享情况可能不尽相同,但都必然在上述过程中围绕文物、价值、利益相关者等进行了系统的建构,使得考古遗址在当地社会发挥出一定作用,从而实现作为考古遗产的目标。

3.2 从考古遗产到世界遗产的申遗路径

随着考古遗产数量的增多,分类定级或名录遴选成为遗产有效保护和管理的必要途径,这也相应地为定级较高或入选名录的遗产带来一定的附加效益,申请登录《世界遗产名录》的考古遗产数量逐渐攀升也印证了这样的趋势。考古遗产申遗这一过程无疑是复杂的,涉及除考古遗址本体价值以外的社会、经济和政治等因素。本文聚焦2个方面重点分析:一是考古遗址以及考古学研究成果是如何支撑价值标准凝练的;二是除政府部门在申遗过程中起主导作用外,哪些社会力量参与其中并发挥怎样的作用。

3.2.1 考古学对世界遗产突出的普遍价值凝练的支撑作用

依据《保护世界文化和自然遗产公约》及《实施〈世界遗产公约〉操作指南》,申报世界遗产的重要条件之一是具备OUV,具体由针对文化遗产的6项标准组成,同时需要符合真实性和完整性的条件,并且有足够的保护和管理机制,其中依据价值标准凝练遗产价值的环节十分关键。日本各地广泛发现有绳纹遗址,百年来的考古工作积累了大量的实物资料和研究成果,山内清男、小林达雄等人对绳纹文化、绳纹陶器等进行了极为扎实的研究,为价值凝练奠定了基础。在国际比较研究的视野下,以“狩猎-捕鱼-采集”为基础的定居社会与同时期以农业和畜牧业为基础的定居社会截然不同,这一罕见的特征最具反映突出的普遍价值的可能性,而东日本地区发现的绳纹遗址规模较大、分布密集、特征突出,并且以津轻海峡为核心的绳纹遗址群最具特点。

虽然2006年青森县和秋田县分别提出将所在县域内主要或最具特色的绳纹遗址群列入《世界遗产备选名单》的提案,但是并未直接通过;次年,北海道、青森县、秋田县、岩手县联合以“北海道和北东北的绳纹遗址群”为主题继续申请,2009年稍作更名的“北海道和北东北为中心的绳纹遗址群”从全日本数万处绳纹遗址中确定了15处,列入《日本世界遗产备选名录》,从此申遗活动加速进行。在后续的申遗过程中,为了更加真实和完整地体现上述价值,遗产点选择几经变化,2012年增加了年代非常关键的垣之岛遗址(图8)、类型特别的Kiusu周堤墓群和内涵不断丰富的大森胜山遗址共计3处,增至18处;2015年又去除鹫之木遗址(图9)和长七谷地贝冢2处,减至16处,主要原因是2处遗址的保存问题;2016年,位置极为临近且作为一处史迹的入江·高砂贝冢被分为2处,以对应定居成熟阶段a和b两小阶段,前一年去除的2处作为关联资产继续支撑对于绳纹文化的理解。最终形成的17处遗产构成,兼顾了绳纹文化划分的6期,全面反映了绳纹时代定居社会三大、六小阶段,这些内容直接回应了考古学中陶器类型学研究和聚落考古研究的成果(图10)。

图8 垣之岛遗址(来源:文献[16])

图9 鹫之木遗址(来源:文献[17])

图10 日本北海道、北东北的绳纹遗址群基本情况(来源:文献[10])

申遗工作的顺利开展也从各处遗址的考古调查、发掘与研究中获得源源不断的支撑。为了加强绳纹草创期和定居开始阶段相关资料,大平山元遗址在申遗期间进行了持续的考古工作;为了支撑遗址的展示利用,大森胜山遗址在整备计划下进行了考古工作等。与之相应的是,申遗活动也在客观上带动了遗址保护级别的提升,如垣之岛遗址、大森胜山遗址和大平山元遗址分别于2011年、2012年和2013年才被首次指定为史迹,大汤环状列石还于2015年被追加为特别史迹,半数左右的遗址追加了史迹范围,其中是川石器时代遗址被追加3次且2次为申遗期间。

总之,考古学在绳纹遗址群突出的普遍价值凝练过程中的支撑作用体现在各个环节,从17+2处遗址的田野考古发掘与研究工作,到4个特征要素基于聚落考古、环境考古、植物考古、动物考古、地质考古、象征考古、C14测年等研究的凝练,以及2项标准在扎实而系统的考古学研究成果上的高度总结。简单来讲,考古学是支撑世界遗产价值凝练的知识来源,而价值凝练是对考古学研究成果进行话语体系的转化,这一过程往往要反复进行。

3.2.2 社会参与成为申遗过程中不可或缺的力量

在北海道、北东北的绳纹遗址群的申遗过程中,日本文化厅、一道三县政府及文化财管理部门等,以及新成立的“绳纹遗址群世界遗产登录推进本部(2009年)”“绳纹遗址群世界遗产保存活用协议会(2019年)”等作为主要申遗的部门,固然承担着主要的工作,但不容忽视的是,还有许多社会力量积极参与到申遗活动中。企业、社会组织和个人等,有力地支撑着申遗工作的开展,同时也实现着各自的奋斗目标,其中社会组织,尤其是大量在地居民参与发挥了突出作用。

社会组织参与可分为2大类:一类是大规模的、综合性的社会组织,如“世界遗产目标协会(2006年)”“北绳纹文化回廊建立推进协议会(2008年)”等,这些组织不仅招募个人会员,还招募团体会员,主要举办大型的宣传活动;另一类是小规模的、聚焦单处遗址的社会组织,每处遗址很早就有专门的社会组织参与其中,据不完全统计至少已建立20个,且多以在地居民为主要成员构成,例如成立较早的有三内丸山遗址的“三内丸山绳纹发信会(1995年)”“三内丸山应援队(1995年)”(图11)等;御所野遗址的“自然与历史会(1996年)”“御所野爱护少年团(1999年)”“御所野遗址支援会(2002年)”“御所野遗址发掘友之会(2004年)”等;是川石器时代遗址的“八户绳纹保存协会(1995年)”“绳纹是川志愿者(1996年)”以及最近新成立的“大平山元遗址加强队(2019年)”“大汤环状列石友之会(2019年)”等。上述组织的规模有的小至约20人,也有多至上百人,大部分以遗址志愿讲解、组织讲座活动、协助体验活动、出版宣传册等为核心工作内容,也有以促进青少年遗产保护、维护周围自然环境为核心内容的。

图11 三内丸山应援队活动记录(来源:作者自摄)

在地居民参与存在多种形式。以“御所野发掘友之会”为代表的是主动性参与,体现了社区考古在御所野遗址的展开和持续发展。该组织共有成员30余人,大部分均参加了御所野遗址的发掘工作,而且在保护一户町古老而最新的财产—御所野绳纹公园中发挥了重要作用。目前,该组织对外以协助管理遗址公园、举办节日庆典、售卖当地特产为主要方式保护和宣传遗址;对内则注重通过举办研讨会、举行旅行和印发会刊等形式,促进会员之间的和睦交流[18]。而Kiusu周堤墓群保护范围内在地居民房屋与土地的存在,以及活化利用中对于居民隐私的尊重,体现出了在地居民的被动性参与,以及“最小干预”下二者之间的互动平衡(图12)。

注:警示牌文字译为“前方为私人土地,请勿入内”。

图12 Kiusu周堤墓群(来源:作者自摄)

总之,社会力量以持之以恒的方式参与从考古遗址到考古遗产、再到世界遗产乃至后遗产时代的全过程,多样化参与形式为在地居民、日本公众以及国际人士理解和认同绳纹考古遗产奠定了良好的基础,成为申遗过程中不可或缺的力量。

4 结束语

考古遗址遗产化路径的核心要义是:考古学始终是基础,遗产研究是组织和呈现方式。相较于其他类型遗产,考古遗址普遍埋藏于地下,历经沧桑往往残缺不全,而被发现和发掘的部分始终有限。因此,对于考古遗产的完整性论证、内涵阐释和景观呈现等,要比矗立在地表的遗产难度倍增。虽然考古遗址一经发掘就是考古遗产,但是当考古遗址作为考古遗产被当代社会所广泛认可时,需要至少包括考古遗址的发掘与研究、考古遗址作为遗产进行保护与管理、考古遗产的利用和社会共享3个步骤,以物为基础的科学研究、以价值为基础的多元阐释、以人为核心的保护利用贯穿考古遗址遗产化的全进程。而考古遗产列入《世界遗产名录》虽只是其价值呈现的一种方式,但这一重要过程的2个不言而明的关键问题是:考古学研究支撑价值阐释和社会力量积极参与申遗。前者是考古遗产区别于其他类型遗产的关键,可以说没有考古就没有考古遗产,或者说考古塑造了考古遗产,在只有通过考古发掘才能获得独一无二的材料的基础上,随着考古学分支学科中如环境考古和景观考古的研究阐释,使其遗产化路径中对于环境的复原和景观的营造成为必不可少的组成部分,这对于史前遗址显得尤为重要,并且还存在考古对文化景观、建筑遗产、线路遗产等其他类型遗产的支撑,用断壁残垣勾勒出许多已被破坏或看不见的遗产。后者往往是考古遗产这类逐渐生成型的遗产形成过程中不可或缺的力量,在大部分古代遗址与当代人存在明显断层的情况下,通过考古,尤其是田野考古、公众考古和社区考古等建立起新纽带和新联系,使得考古遗址在矛盾化解中与所在地区协同发展,对于或大型或小型、处于或城市或乡村的各类考古遗产保护与管理显得格外重要。日本“北海道、北东北的绳纹遗址群”这一具有普遍性与典型性的案例研究,将为世界范围内不同考古学文化的遗址群提供考古遗址遗产化和考古遗产申遗方面的借鉴。

(致谢:感谢三内丸山遗址保存活用推进室等对调查的协助,感谢三内丸山应援队、三内丸山绳纹发信会等会员的分享,感谢其他对本研究作出贡献的师友。)

① 《世界遗产名录》官方网站上中文翻译为“日本北部的绳纹史前遗址群”,日本本国官方网站上中文翻译为“日本北部的绳文遗迹群”,本文采用日文“北海道·北东北の文遗群”的直接翻译。日文、英文和2个版本中文翻译的不同,体现出了一定的价值取向和对核心概念理解的细微偏差。

② 根据国家文物局《田野考古工作规程》(文物出版社,2009年版)的内容修改。

③ 包括位于中国的泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心、位于日本的北海道·北东北的绳纹遗址群、位于印度的多拉维拉:哈拉帕文明古城、位于德国/奥地利/斯洛伐克的罗马帝国的边界——多瑙河界墙(西段)、位于德国/荷兰的罗马帝国的边界——下日耳曼界墙、位于俄罗斯的奥涅加湖和白海的岩刻、位于土耳其的阿斯兰特佩土丘、位于罗马尼亚的罗西亚蒙大拿矿业景观、位于秘鲁的长基罗天文考古遗迹群、位于智利阿里卡和帕里纳科塔大区的新克罗文化聚落与木乃伊等。

参考文献

作者简介(*通信作者):王冬冬(1986—),女,副教授,博士,主要研究方向为文化资源管理、商周考古、工业考古和工业遗产。E-mail: dongdong@ustb.edu.cn.

基金项目:北京市社会科学基金项目“北京琉璃河遗址保护与活化利用研究”(19LSC009)

Study on Heritagization of

Jomon Prehistoric Sites

in Northern Japan

WANG Dongdong1*,LI Mengjing2

(1.Institute for Cultural Heritage and History of Science & Technology,University of Science and Technology Beijing,Beijing 100083,China;2.Beijing Guowenyan Cultural Heritage Conservation Center Co.,Ltd.,Beijing 100192,China)

Abstract: Heritage studies are closely intertwined with archaeology, particularly in the field of value research related to archaeological sites. With the upsurge of considering archaeological sites as archaeological heritages that have the potential to be nominated on the World Heritage List, it is beneficial to rethink the basic concepts( such as archaeological sites, archaeological heritage, and World Heritage, etc.) and explore their transformation mechanisms and practical pathways from a theoretical standpoint to gain new insights. Using the example of Jomon Prehistoric Sites in Northern Japan, inscribed on the World Heritage Site List in 2021, this paper analyzes its heritagization process of transforming a group of archaeological sites into an archaeological heritage, and ultimately into a World Heritage Site. Three essential steps in the process of becoming heritage and two key issues in the nomination process for the World Heritage List have been discussed. This analysis helps to reveal the deeper connection between archaeology and heritage studies.

Keywords: archaeological site;archaeological heritage;World Heritage;Jomon PrehistoricSites;Japan

编辑:赵桠菏

审核:杨砾、孙陆青

审图号:京审字(2024)G第0849号

地图测绘资质授权单位:北京天域北斗文化科技集团有限公司

关注《自然与文化遗产研究》

与遗产保护同行

如需获取更多原文请关注本公众号主页下方“微刊阅读”栏目也可点击文章下方“阅读原文”跳转知网获取