研究前沿

热裂解-气相色谱,质谱在文化遗产研究中的应用进展

原作者: 王克青 |

发布时间:2024-5-11 22:19 |

查看: 322 | 发布者: coolcool |

摘要: 热裂解-气相色谱/质谱在文化遗产研究中的应用进展王克青中国国家博物馆,北京 100006摘要色谱和质谱联用技术是有机物常用的一种分析方法,在文物保护与考古残留物研究等方面的应用已有几十年的发展。色谱与质谱联用分析样品时,需要对样品进行水解提取、衍生化等前处理,这个过程较繁琐,且耗时长,另外在样品处理过程中还有样品流失的情况发生。因此,现 ...

色谱和质谱联用技术是有机物常用的一种分析方法,在文物保护与考古残留物研究等方面的应用已有几十年的发展。色谱与质谱联用分析样品时,需要对样品进行水解提取、衍生化等前处理,这个过程较繁琐,且耗时长,另外在样品处理过程中还有样品流失的情况发生。因此,现在一般采用热裂解-气相色谱/质谱联用技术(pyrolysis-gas chromatography/mass spectrometry,Py-GC/MS)

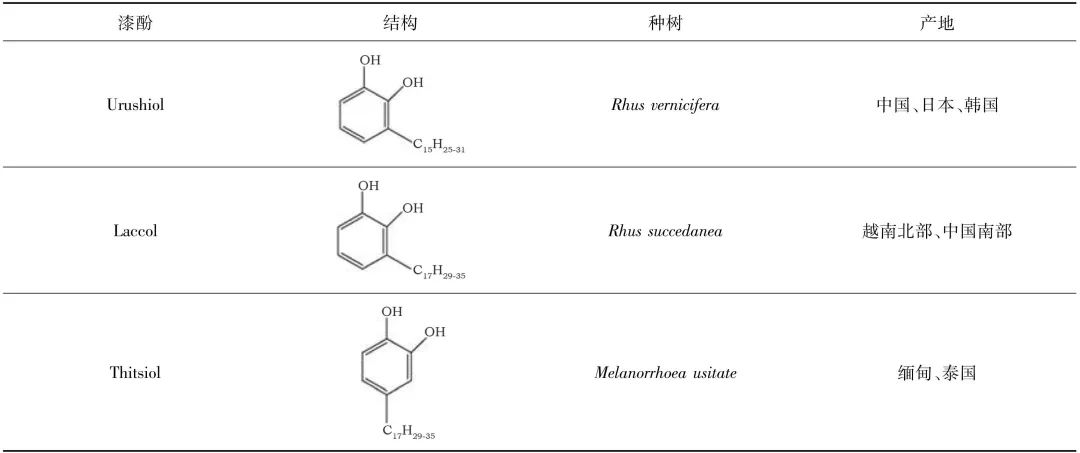

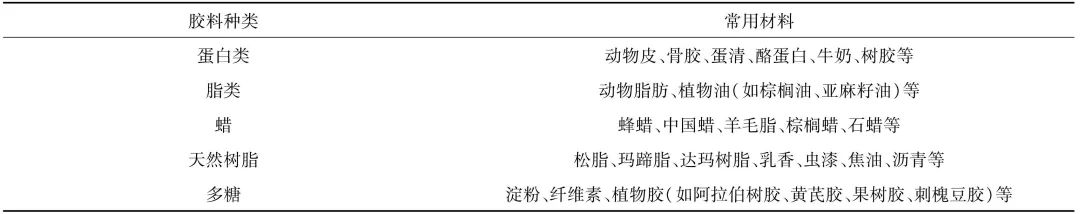

来分析有机质样品。Py-GC/MS在分析样品时有如下优势:无需对样品进行前处理,样品可直接进行热裂解分析,操作比较简单;灵敏度高,能实现多组分混合有机样品识别;需要样品量很少,可满足文物样品微损分析检测的要求。因此,该方法在文化遗产保护和考古有机残留物识别鉴定中发挥了重要的作用。文化遗产保护领域研究的有机物大致可以分为三大类:有机质文物、有机残留物、文物制作工艺及保护修复过程中使用的有机类材料。1)有机质文物一般包括纸质类文物(古籍、书画、拓片等)、漆木器类文物(竹器、木器、版画)、牙骨器类文物(甲骨、牙雕、贝币、骨角器)、纺织品类文物(棉、毛、丝、麻)、皮革类文物、油画类艺术品等。文物的科学分析为文物保护状况评价、制作工艺研究、保护修复方案的制定等提供科学依据。2)有机残留物的载体主要包括土壤、动植物大遗存、处理动植物的各种工具和器物(石器、陶器、瓷器、金属器等)、可见的动植物制品、人体组织。利用科技检测手段对有机残留物进行定性、定量分析,可以帮助判断有机残留物的生物来源,为了解古代动植物的加工、利用和相关载体的功能等提供依据[1]。3)文物制作工艺及保护修复相关的有机类材料,包括天然有机材料和合成有机材料。对文物保护修复材料进行分析可以用于评价文物的保存现状及保护修复材料的老化降解程度、追溯研究那些早期没有修复档案记录的文物及其保存历史、研究文物上一些特定工艺的制作方法等,这些分析结果也可被用于进一步指导文物的保护修复[2-3]。有机物分析常用的主要技术包括红外光谱法(FTIR)、气相色谱法(GC)、质谱法(MS)、气相色谱与质谱联用(GC/MS)、液相色谱与质谱联用(LC/MS)、热裂解-气相色谱/质谱法(Py-GC/MS)等。红外光谱法虽然操作简单,但是在实际样品分析中容易受到杂质干扰,也只能判断有机材料的种类;气相色谱或液相色谱与质谱联用往往需要对样品进行复杂、耗时的前处理,还会造成样品的损失[4-5];对于许多大分子物质(如多糖、蛋白质、合成高分子材料等),由于其极低蒸气压甚至不完全挥发,因此直接用气相色谱法或质谱法等常规方法进行分离分析相对比较困难。而热裂解-气相色谱/质谱法可以将大分子物质转化为低分子量物质或可挥发物,气相色谱的高分辨性能很好地分离复杂的多组分裂解产物以及结构相似的组分等,进一步为质谱的高效鉴定提供了可能。热裂解-气相色谱/质谱联用仪是一种非常灵敏的分析设备,适用于不同种类的有机物分析,且样品处于初始状态,不需要任何富集、衍生等复杂的前处理程序[6-8]。该设备主要由热裂解仪、色谱仪和质谱仪这三部分组成。热裂解仪的工作主要是对进入裂解器的混合高聚物进行高温裂解,使其变成低沸点的小分子物质,便于色谱分离。色谱仪的主要作用是分离裂解后的混合小分子物质,小分子物质进入色谱部分后由于固定相吸附剂对每个组分的吸附能力不同,各组分在色谱柱中的运行速度也就不同(吸附力较弱的组分较容易被解吸下来,较先离开色谱柱进入检测器;吸附力最强的组分最不容易被解吸下来,最后离开色谱柱)。因此,经过一定时间后各组分得以在色谱柱中彼此分离,按一定顺序进入检测器中被检测、记录下来。质谱分析是测量离子质荷比的分析方法,其基本原理是使试样中各组分在离子源中发生电离,生成不同质荷比的带正电荷的离子,经加速电场的作用,形成离子束,进入质量分析器;在质量分析器中,再利用电场和磁场使离子发生相反的速度色散,将它们分别聚焦而得到质谱图,从而确定其质量,最后应用NIST质谱数据库来分析和鉴定分离后的化合物。最终,通过鉴定的产物种类再对加入裂解器中的原始样品进行科学解读和研究。热裂解-气相色谱/质谱技术主要有以下四种方法,它们在有机物分析中发挥着重要作用。1.1 直接热裂解-气相色谱/质谱法(direct Py-GC/MS)将微量样品直接放在热裂解炉中使之迅速裂解成可挥发的小分子,这些复杂的裂解产物是样品热分解过程最直接和微观的反映,随后直接利用气相色谱系统进行分离、质谱系统进行鉴定。1.2 热辅助水解甲基化-裂解-气相色谱/质谱法(THM-Py-GC/MS)将样品和甲基化试剂直接注入气相色谱进样口,样品和衍生试剂在高温共存的情况下直接进行甲基化反应,使得样品中的酯键选择性打开,羟基和羧基等极性基团和试剂瞬间反应,生成相应的甲基化产物(醚和酯)[9],降低其极性和沸点后进行分析。常用的甲基化试剂包括四甲基氢氧化铵(TMAH)、三甲基氢氧化硫(TMSH)和(间-三氟甲基苯基)三甲基氢氧化铵(TFTMAH)等[10-11]。该方法具有操作简便、无需复杂的样品预处理等优点,不仅提高了文物分析的效率,而且避免了多步处理可能引入的杂质,是文物有机物分析的一个重要发展趋势。1.3 逸出气体分析(evolved gas analysis,EGA)该方法被用于研究加热过程中释放的气体。它通过程序升温的过程使待测未知样品在热裂解炉中进行热释放及热裂解反应,挥发的小分子流入无任何固定相的超合金空EGA柱后进入质谱检测器进行检测。该方法不仅可以测定样品各成分的分解温度,还可以鉴定出主要逸出气体的成分信息等,为下一步分析检测提供重要参考。1.4 热裂解-气相色谱/质谱双击模式(Py-GC/MS with double-shot techniques)双击式裂解方式可以借鉴EGA的分析结果,设置合适的程序后,同时提供样品挥发产物和裂解产物的信息。2 热裂解-气相色谱/质谱技术在文化遗产研究中的应用纸质类文物是人类文明传承的载体,由于造纸原料不同、添加剂的使用等,不同时期纸张的物理特性存在差异;另外书写用墨、绘画颜料等也赋予了纸张一定的特点。因此,对于纸质类文物的科学分析认知有助于研究纸质类文物的制作工艺、病害情况和修复方案的制定等。热裂解-气相色谱/质谱技术在纸质类文物科学分析中的系统研究相对较少,但是该方法对样品特征物的识别可以解决样品因纤维变形等导致的纤维形态模糊不清而无法辨识的难题,且能够同时识别多种有机混合物,因此未来将会是纸质类文物科学分析的重要手段之一。Keheyan等[12-13]发现Py-GC/MS在研究纸张和自然老化纸张特性方面是一种非常有效的科学分析手段,并应用该方法研究了不同年代古纸和墨的热裂解特性。Avataneo等[14]应用该方法对日本构皮纸、三桠皮纸和雁皮纸等进行分析,研究发现可以根据纸张裂解产物的不同对它们进行鉴别。Ortiz-Herrero等[15]应用该方法对古代文献资料老化进行研究,基于研究结果对文献资料的年代进行评估,是纸张类文物测年的有益尝试。Han等[16-17]还使用二维Py-GC×GC/MS对传统东亚手工纸等自然老化样品进行分析研究,认为该方法可以更有效地分析纸质文物。Han等[18-20]基于在线热裂解-气相色谱/质谱数据多元的分析方法鉴定了不同材料来源的传统东亚手工纸,应用二维Py-GC×GC/MS方法研究西藏古纸(狼毒纸)中的特征化合物,并检测到豆甾和谷甾两大类化合物,还基于Py-GC×GC/MS对木质素单体的识别实现了对古代手工纸中韧皮纤维的快速鉴别。Wei等[21]采用Py-GC/MS技术建立了通过热裂解产物的特征区分松烟墨和油烟墨的方法。姚娜等[22]应用Py-GC/MS技术对江陵九店战国墓出土墨的化学成分进行了分析,结果表明其为松烟墨,墨中添加剂樟脑和雪松油的检出为战国时期墨的制作工艺研究提供了证据。Yao等[23]应用Py-GC/MS对多种造纸用植物原料进行成分分析,总结了各植物原料的热裂解规律和特征化合物,并将该方法应用于纸质文物研究,结果表明该方法是一种高效表征中国传统手工纸的方法,不仅在纸张中检测到豆甾和谷甾两大类化合物,还检测到麦角甾类特征化合物。另外,Yao等[24]将Py-GC/MS等多种方法用于婺源博物馆收藏纸质拓片的分析研究,Py-GC/MS方法可同时鉴别历史拓片文物中纸张纤维、墨以及墨中的胶结物和添加剂,该研究既为婺源博物馆藏拓片的保存和修复提供了科学依据,同时也为不同产地无特征拓片的分析提供了参考和指导。史殊璇等[25]采用Py-GC/MS等技术对清代官式建筑棚壁内檐裱糊用纸进行了初探,结果表明不同的工艺有不同的裱糊用纸规则,顶棚使用苎麻和桑皮纸打底、竹纸盖面,墙纸使用桑皮纸打底、竹纸盖面,硬博缝和窗户夹纸选用了明清时期造纸业中占有主导地位的竹纸作为主要材料。中国使用漆器的历史可追溯到距今8 000~7 000余年的新石器时期。漆器由漆膜和漆胎组成,漆膜由生漆改性(向生漆中加入干性油等添加剂)后的漆液固化而成,其最主要的成分是漆酚,因此漆酚可以作为识别漆类物质的特征物之一。根据漆酚的不同,漆树可以分为三类,如表1所示。Table 1 Classification of lacquer treesNiimura等[27-29]将Py-GC/MS技术成功地应用到漆器研究领域,表征了三类漆酚的裂解行为和机理,即漆膜聚合物先裂解成邻苯二酚类物质,再进一步裂解为烷烃、烯烃以及苯系物。Lu等[30-31]在著作中也系统总结了Py-GC/MS在漆成分识别和评价中的应用以及漆物种溯源。魏书亚课题组[32-34]对中国古代漆器科学分析做了较多的深入研究,揭示了古代漆器的髹漆工艺,增强人们对古代漆器制作材料和工艺的认知,为漆器的保护提供科学依据,例如:应用THM-Py-GC/MS在江西南昌西汉海昏侯墓出土的两件漆器残片上检测出了3-十五烷基邻苯二酚、3-十五烯基邻苯二酚,因此可以判断是来源于中国、日本等地种植的Rhus vernicifera树种的生漆;此外还检测出干性油的特征化合物,并根据脂肪酸的相对含量判断是紫苏油。和玲等[35]介绍了盖蒂保护研究所建立的亚洲漆快速识别方法,将国际上关于漆的新进展和方法与国内研究人员共享,对于研究人员深入认识和研究漆类器物具有重要的意义。童华课题组[36-40]也对中国不同时期漆器进行了深入研究,如对考古出土棺木漆器的研究为考古学家提供了科学支持,有助于了解清代皇家漆器工艺和丧葬习俗,同时为文物保存修复所提供的进一步信息也具有重要意义。Wang等[41]采用Py-GC/MS等技术研究了清代乾隆时期中国传统雕漆技术,该研究不仅为科学复原中国传统雕漆技术提供了指导,而且为故宫符望阁雕漆装饰板的保护和修复提供了科学依据。Han等[42]采用Py-GC/MS和THM-Py-GC/MS以及首次应用二维Py-GC×GC/MS分析考古漆类样品——重庆李家坝遗址出土战国剑鞘漆层:Py-GC/MS结果表明漆酚是来源于中国、日本及韩国的漆树,还检测到干性油的标志物;Py-GC×GC/MS分析揭示了一系列无法通过一维GC/MS分析表征的多环芳烃化合物,表明将炭黑与骨粉结合使用来完成制作并使漆器上色;Ca5(PO4)3OH的检出为进一步揭示战国时期巴国漆器制作工艺提供了科学依据。Py-GC/MS除了可用于研究漆木器上漆的成分外,还可用于木材的鉴定。马若克等[43]使用Py-GC/MS分析比较了降香黄檀与降真香两种木材特征性裂解产物的差异,为两种木材的鉴别提供了一种新的鉴别手段。刘衡等[44]采用Py-GC/MS等表征技术成功鉴别了檀香紫檀木材与染料紫檀木材。另外,研究人员还将Py-GC/MS用于木材老化、降解情况的评价以及古旧木材的保护修复等,为了解过去与人类历史文化和社会生活相关的活动提供参考[45-47]。纺织品是由纤维经加工织造而成。古代纺织品所用的纤维主要分为两大类:植物纤维和动物纤维。植物纤维主要来源于棉花、苎麻、亚麻等,它的化学成分主要是纤维素;动物纤维来源于动物的毛发及蚕的分泌液,它的化学物质为蛋白质。除此之外,纺织品上的植物染料也是有机物。Fabbri等[48]采用THM-Py-GC/MS研究了具有蒽醌结构的红色合成染料如茜素、醌茜、红紫素等,以及蓝色染料靛青,这几种染料是纺织品中常用染料,对于其热裂解特征产物的识别为纺织品文物色彩来源鉴定提供了借鉴,在用于指导文物样品分析时,还要考虑文物本身的复杂性如媒染剂等的使用。Sabatini等[49]将EGA-MS和Py-GC/MS用于研究人工老化的羊毛样品、馆藏羊毛样品及考古羊毛样品,研究证明了羊毛老化过程的发生,并进一步研究了羊毛中蛋白质所经历的老化过程,研究中确定的影响降解过程的相关参数也与已有文献报道一致。研究表明Py-GC/MS在研究羊毛纤维组分及降解方面发挥了重要的作用,但是EGA-MS和Py-GC/MS并未被广泛应用于其他天然和人造纤维的常规分析,部分原因是这两种方法对数据结果分析存在很大挑战和困难,另一个关键问题是缺乏用于鉴定和定量分析纤维的标准方法[50],比如:Py-GC/MS只能指出纤维素纤维的一般组成,进一步鉴别还需要通过显微镜观察;同样,动物纤维只能通过Py-GC/MS谱图检测出苯酚,而4-甲基苯酚和2,5-二酮哌嗪(DKPs)却未能识别。然而,Py-GC/MS的高灵敏度使它可以区分每个样品(棉纤维、粘胶纤维、醋酸纤维)中的各个组分,说明热裂解是一种可靠的表征未知纺织样品的有效方法。Dimitrov等[51]应用Py-GC/MS方法评估了纺织复合材料漂洗后废水中的残留物。Py-GC/MS在纺织品类文物中应用的实例还较少,因此仍需更多的研究人员去尝试和探索寻找适用方法。皮革是一种天然高分子材料,其主要成分是蛋白质、脂肪等,在潮湿的墓葬环境中极易劣化变质、腐烂,因此留存下来的皮革文物相对较少[52]。考古出土的皮革文物对研究古代皮革制作工艺、劣化机理具有重要意义,也为研究古代社会生产生活提供重要实物资料,所以对较为罕见的出土皮革文物进行科学分析和有效保护显得尤为重要。Py-GC/MS在皮革文物性能、结构和成分研究中也得到了广泛的应用[53]。张杨等[54]采用热重-傅里叶变换红外光谱和热裂解-气相色谱/质谱联用技术对皮革的热降解过程及其分解产物进行分析,结果表明古代皮革与现代皮革的热降解过程类似(第一阶段以水的挥发为主,第二阶段以胶原蛋白的热分解为主),古代皮革中胶原蛋白、单宁及脂类物质的降解或流失导致皮革劣化过程的发生,Py-GC/MS可用于量化评估古代皮革的劣化程度。Marcilla等[55]采用Py-GC/MS对经NaOH处理前后的皮革进行了对比研究,结果表明鞣剂会对皮革分解温度产生影响,碱处理后皮革的最高分解温度下降。Sebestyén等[56]采用Py-GC/MS等方法分析了皮革老化过程中结构和化学变化,研究结果表明:老化皮革的热分解最大速率明显降低;在自然老化和碱处理过程中,皮革中单宁的含量比多肽链结构更易受到影响。Sebestyén等[57]采用Py-GC/MS等方法表征了4种古代皮革装订的书籍热稳定性、组成和分子结构信息,并研究其热稳定性、结构和化学性质与劣化机制之间的相关性——与现代皮革相比,古代样品的吸附水量更高,表明它们的极性更高;古代皮革热解过程中二氧化碳的产量明显更高,这表明随着时间的推移皮革经历了各种氧化过程;古代皮革色谱图中检测到的植物单宁热解产物回收率较低,这与单宁降解(即脱鞣)有关,而2-吡咯烷酮和琥珀酰亚胺的含量较高,证实了古代皮革中脯氨酸和羟脯氨酸氨基酸残基的氧化。Bañón等[58]采用热重分析和Py-GC/MS用于区分不同种类动物(牛皮、马皮、猪皮、羊皮和山羊皮)和鞣制工艺的皮革,为皮革类文物材质来源鉴定提供了一种重要的方法。油画在制作过程中使用干性油调和颜料(无机矿物颜料及有机植物染料)在画布或木板上绘画,使用挥发性的松节油、干性的亚麻仁油等作为稀释剂,还会混合搭配一些高级树脂等使用。19世纪后期合成化学的蓬勃发展使许多新材料如丙烯酸颜料、油漆等也开始应用于油画领域。总之,油画艺术品中涉及的有机物繁杂多样,Py-GC/MS方法非常适合分析这样复杂的有机物样品。Russell等[59]利用Py-GC/MS建立了70种合成有机颜料的裂解数据库以及列出裂解产物,拓展了对合成有机颜料的认识,并有助于油漆样品中有机颜料的识别;并将该方法用于Francis Bacon作品油漆成分分析,研究表明在艺术作品上发现的颜料与艺术家工作室的颜料或艺术家的其他已知作品中的颜料相匹配,因此这种方法在艺术品科学分析和认知中具有重要的作用。Ghelardi等[60]利用Py-GC/MS技术建立了76种合成有机颜料的热裂解基础数据库和特征性热裂解产物,其中有几种颜料是首次使用该分析方法,还有几种是一些未发表化学结构的颜料;基于该方法和建立的数据库进一步分析和识别了Clyfford Still和Jackson Pollock油画样品上的合成有机颜料和胶结材料。Chiavari等[61]就油画中蛋白质类黏合剂的Py-GC/MS半定量分析也做了一些探索工作:使用蛋白质黏合剂(鸡蛋、胶水和酪蛋白)和6种不同的颜料模拟文艺复兴时期的蛋彩画配方,选择蛋白质、碳水化合物和脂质的热降解产物进行半定量分析,这些裂解产物的相对分布可用于绘画层胶结材料的识别。Riedo等[62]利用Py-GC/MS结合红外光谱用于识别模拟样品和油画清洁处理后艺术品上的poly(vinyl alcohol)(PVA)-borax凝胶残留物,并且Py-GC/MS分析具有更高的灵敏度和选择性,即使在ATR-FTIR未检测到残留物的表面上也能检测凝胶残留物。因此,在应用凝胶清洗艺术品后用棉签和有机溶剂清洁表面是必要的,以确保充分去除凝胶残留物。Da Filicaia等[63]在综述中介绍了Py-GC/MS等方法在研究彩绘艺术品中有机材料方面的应用。有机残留物(organic residue)大部分是以附着形式留在考古发掘出土的遗物中或遗址土壤中,由于有机物容易发生水解、氧化、微生物降解等过程,因此不易保存,且量一般也比较少而难以发现,因此常被忽视。但这类有机材料往往包含重要的历史信息,对于研究古代人类社会生产、生活资料等具有十分重要的价值。近些年来,Py-GC/MS在有机残留物分析研究中发挥了重要作用。Py-GC/MS在有机残留物分析中的应用主要是分析陶器内部可见的炭化固体(或肉眼可见的高分子化合物)[64]。在位于罐子内部的残留物中检测到许多生物-有机物,包括脂肪酸以及蛋白质和多糖的特征标记物,由于没有证据表明沉积后化学成分发生了严重变化,因此很明显残留物的组成反映了史前时代器物的原始用途。对于有机物炭化过程的理解是一个循序渐进和不断深入的过程。烧焦食物残渣的耐火性导致生物有机特性被很好地保留下来。近些年,Py-GC/MS应用于考古样品分析的相关研究也在逐渐增多。Wei等[65]应用Py-GC/MS、THM-Py-GC/MS、Py-GC/MS双击模式对浙江省临安出土的唐代瓷灯油残留物进行了分析,根据所测得脂肪酸的相对含量,可以确定样品中含有紫苏油;另外,残留物中含有大量的芳香族化合物,说明油灯里添加了芳香油;同时在样品中还发现了一些大漆的特征化合物,有待于进一步探究其存在原因。Han等[66]利用THM-Py-GC/MS和红外光谱对江西省汉代海昏侯墓出土两盏青铜灯中的燃料残留物进行分析研究,结果表明灯内燃料是蜂蜡,说明早在汉代蜡就作为照明燃料开始使用。韩化蕊等[67]还利用THM-Py-GC/MS对内蒙古伊和淖尔北魏墓葬出土铁灯内的照明燃料进行分析,发现残留物中包含羊油和蜂蜡,该方法成功地实现了对铁灯内2种有机混合残留物进行区分和鉴别。蒋建荣等[68]采用热裂解气相色谱质谱等方法对洛阳汉墓出土仙药进行科技研究,结合古文献相关记载判断该铜壶中的液体为当时的仙药矾石水。Wei等[69]对安阳殷墟商代镶嵌绿松石的弓形器所用胶合材料进行分析,发现样品中含有大漆、植物油和蜂蜡;还对文化遗产中的有机胶合材料及分析过的案例进行了总结[70-71]。土壤中腐殖质是由一系列不同分子量的大分子有机质组成的混合物。Martin等[72-73]利用THM-Py-GC/MS研究了不同起源泥土中的腐殖质,分析了它们的热裂解产物特征,结果表明脂肪族物质如一元和二元羧酸等是土壤中腐殖质的主要成分。文一涵[74]通过化学方法提取得到两种土壤腐殖质组分[腐殖酸(HA)、富里酸(FA)],运用Py-GC/MS进一步筛选出腐殖质各组分的潜在特征标志物,为“腐殖质组学”提供一定的理论基础,为考古发掘土壤样品提取及Py-GC/MS分析提供了重要的参考。Regert等[75]利用Py-GC/MS等方法对考古出土的50个树脂类香料样品进行了分析研究,研究结果表明2个样品为乳香,其余样品均为柯巴脂,可见在11世纪时柯巴脂等非阿拉伯香料已经成为香料贸易的重要品类之一。通过对考古出土香料成分的准确分析为研究其来源和产地等提供了依据。Ren等[76]结合Py-GC/MS、FTIR等多种分析方法对法门寺地宫出土的三类香料(沉香、榄香脂、乳香)进行了科学分析和研究,初步揭晓唐代皇家供养舍利香料的成分、来源以及“和香”之谜;并以试验结果为基础开展了唐代佛教用香、丝绸之路香料贸易和文化交流等讨论。路国权等[77]采用THM-Py-GC-MS等方法对山东邹城邾国故城西岗墓地一号战国墓出土原始瓷碗中残留茶叶样品进行检测分析,证实为煮(泡)之后留下的茶渣,将茶文化起源的实物证据向前推了300多年。这是目前世界上首次发现的煮(泡)过的茶叶残渣,为研究茶的早期起源、利用、传播,及其在地域文化交流中的作用、万里茶路研究和“申遗”等问题提供了新材料和依据。文物制作工艺及保护修复相关的有机材料主要包括蛋白质、蜡、天然树脂、多聚糖、染料、油脂、合成高分子材料等。胶结材料是一种广泛存在于彩绘类文物(如壁画、建筑彩绘、陶质彩绘等)中的绘画材料:它不仅能够调和彩绘颜料,增强颜料与彩绘基层之间的附着力;同时可用于地仗层,调和地仗材料与水的互溶性,增强地仗层各材料之间的内聚力。古代常用胶结材料种类如表2所示。Table 2 Commonly used binding materials in ancient times和玲等[79]采用THM-Py-GC/MS研究了古代壁画中常见的4种干性油黏合剂(亚麻油、核桃油、罂粟油和桐油),研究表明干性油成膜前后软脂酸和硬脂酸的比值不变,为干性油的鉴别提供了参考,也为古代壁画中干性油及其种类识别提供了一种准确、快速的方法。赵金丽等[80]采用Py-GC/MS对资寿寺彩塑贴金样品进行分析,通过和标准动物胶、干性油老化膜的特征峰对比,确定彩塑贴金样品中含有动物胶和干性油,由软脂酸和硬脂酸含量比确定该干性油为桐油。蒋建荣等[78]通过Py-GC/MS及FTIR详细分析了毓庆宫院不同建筑彩绘所用胶结材料:惇本殿彩画层含有干性油、动物胶,地仗层含有干性油;毓庆宫彩画层含有干性油、淀粉类物质,地仗层含有淀粉类物质;继德堂彩画层含有干性油,地仗层含有松香树脂;后罩房彩画层含有干性油,而地仗层未发现胶结材料。从分析结果可知其不同建筑所用材料具有一定的差异性,而这种差异性主要由居住者的身份决定。王娜等[81]以THM-Py-GC/MS研究了动物胶、猪血、蛋清、蛋黄等蛋白质类胶结材料的热裂解特征及识别组分,并将研究结果成功地用于故宫旧藏填漆夔龙纹长方桌表层灰胎所用猪血等的识别。付迎春等[82]利用THM-Py-GC/MS对古代壁画、彩绘中常用的骨胶、皮胶、鱼鳔胶、蛋清、蛋黄和猪血等6种蛋白质类胶结材料进行分析,并总结了每类材料的特征裂解产物,结合主成分分析法对福建省泉州市安海县龙山寺千手观音佛像上脱落的膜状残片的数据及6种胶结材料进行解读,认为佛像上有机材料为动物胶(骨胶或皮胶)和蛋清。以上关于常用蛋白质类胶结材料的系统报道研究为我国文物中蛋白质类胶结材料的辨别提供了重要的指导和参考。蜡在中国使用的历史比较久远,在古代被广泛应用于家具制造、医药、染布等多个领域。此外蜡类材料也常用于文物修复等工作中,作为粘接剂、封护剂使用。天然的蜡是一些高分子的酯、脂肪酸和醇的混合物。Asperger等[83]通过THM-Py-GC/MS研究了3种天然蜡类(蜂蜡、羊毛脂、巴西棕榈蜡)的热裂解产物;对蜡中主要成分的标准物质(十六烷基棕榈酸酯、胆固醇硬脂酸酯、十七烷酸、1-十六烷醇)也进行了对比研究,通过热裂解产物分析了蜡的热降解方式。Ribechini等[84]利用Py-GC/MS及热裂解特征物分布规律识别了文物中的粘接材料含有蜂蜡。Čížová等[85]利用Py-GC/MS等方法对艺术品上含蜡的部分进行了详细研究,检测并定量分析了蜡的降解产物。Py-GC/MS分析结果提供了样品中非极性物质含量变化的信息。将获得的结果与现有文献中的降解研究进行比较。最重要的是,研究结果支持了蜂蜡在老化过程中正构烷烃升华的理论。老化过程中的降解机制是水解和氧化反应。选用的加速老化方法可能是对自然老化恰当的模拟。通过分析正烯烃可以发现降解主要发生在艺术品上蜡的表层,由于表层受到外部因素(热、光、紫外线辐射等)影响最强烈,因此材料的老化最严重,其中降解的主要机制可能是氧化作用导致不饱和度大大降低。研究表明,所采用的试验方法能够跟踪蜂蜡降解的研究进展。这些知识对于进一步研究蜂蜡的加速老化、持久性和耐用性非常重要,特别是对于为此类艺术品提供预防性保护非常重要。目前国内也在逐渐开展蜡类材料的系统性研究。王娜等[86]通过在线甲基化热裂解-气相色谱/质谱联用技术对蜂蜡、棕榈蜡、小烛树蜡、地蜡、石蜡等蜡类材料进行分析检测和系统性研究,并总结了不同蜡中裂解产物的种类及其相对含量分布规律,实现了不同种类蜡的区分。所建立的方法易于推广,适用于文物中蜡类材料的准确、快速识别。根据总结的规律分析和推断故宫藏清代紫檀木边座嵌玉人鸂鶒木山水图插屏中镶嵌珐琅构件所用棕色蜡为蜂蜡,所用白色蜡为矿物蜡及少量蜂蜡。天然树脂包括动物树脂和植物树脂两大类:动物树脂主要为紫胶虫新陈代谢分泌出的胶质——虫胶;植物树脂(松香脂、乳香、琥珀等等)则是由植物分泌的无定形有机物,可作为黏合剂用于制作工具、修补陶器等,还可用作防水材料。植物中的天然树脂成分一般以多萜类化合物为主。天然树脂很早就被古人开发并使用。Wright等[87]在公元前2000年前埃及纸盒中检测出了松香、多糖胶结材料和蜡。Chiavari等[88]应用Py-GC/MS对8种不同的天然树脂(松香、威尼斯松节油、山达脂、马尼拉树脂、揽香脂、玛提、虫胶)进行了分析,并总结了它们对应的特征裂解产物;并对Vincenzo Coronelli的作品(1650~1718)进行分析鉴定,结果表明作者使用的是达玛树脂。Buckley等[89]利用Py-GC/MS等方法在埃及木乃伊箱、木制陪葬品的封护层中检测出乳香和松脂;还在Phoenician木乃伊中发现了檀香和琥珀。琥珀是植物树脂经长期的地质作用形成的有机混合物,不同产地琥珀的化学组成也有所不同,研究人员通过Py-GC/MS等方法对其成分进行更加精确的分析,为探究琥珀的来源和降解程度提供了重要的支撑,而了解琥珀的降解机理对于选择适当的保护修复方法至关重要[90-91]。Colombini等[92]利用Py-GC/MS等方法对新鲜虫胶及老化虫胶进行了识别,由于紫胶桐酸(aleuritic acid)、倍半萜类化合物发生裂解和氧化,所以丁酸成为虫胶识别的标志物,典型的虫胶标志物紫胶桐酸及其衍生物可用于识别虫胶及评价虫胶的老化过程。Colombini等[93]主编的专著Organic Mass Spectrometry in Art and Archaeology中系统介绍了Py-GC/MS在天然树脂和合成树脂科学分析中的应用。油脂包括动物油脂和植物油,其主要成分是脂肪酸甘油三酯。油的主要成分高级不饱和脂肪酸的甘油酯,脂的主要成分是高级饱和脂肪酸的甘油酯。人类在长期实践中发现油脂可以食用、照明、调制油漆、作润滑剂和防水材料等。研究发现油老化前后饱和脂肪酸棕榈酸与硬脂酸的比值不变,基于此可以实现不同油的识别与鉴定。Scalarone等[94]利用THM-Py-GC/MS研究了光老化前后亚麻油的热裂解产物,试验结果与之前报道的干膜形成及随后氧化降解机制一致,其降解的主要产物是壬二酸,随着老化时间的增加,壬二酸先增加后保持不变,同时碳十八烷酸的量随着时间增加而减少,以上结果说明亚麻油早期老化过程主要是不饱和脂肪酸成分的氧化过程。蒋建荣等[95]利用THM-Py-GC/MS等方法分析研究了宝蕴楼建筑门窗漆层材料的成分。研究表明漆层主要胶结材料为桐油和松香树脂,同时在底层发现使用猪血的现象。从材料上反映出该建筑中西合璧的特征,该研究结论为文物修复工作提供了可靠的信息和科学依据。张彤等[96]通过Py-GC/MS、拉曼光谱等方法对红漆镂雕绣球式庆成灯的制作工艺进行研究,由分析结果可知,红色髹漆部分由朱砂、大漆、熟桐油、蜂蜡组成,科学分析结果有助于还原庆成灯的制作工艺,为保护修复、年代断定提供了科学依据。蒋建荣等[97]采用THM-Py-GC/MS等分析技术,对来自新疆洛浦县比孜里墓地中唯一一口彩棺进行了检测分析,结果表明彩棺所用颜料除了无机颜料外,还有有机类颜料靛蓝;所含胶料主要有鸡蛋清、干性油,此外还在样品中检测出了安息香树脂。以上结果说明靛蓝不仅被古人作为染料用于纺织品等的染色,同时也将其作为一种蓝色颜料用于古代的彩绘。而安息香树脂通常作药材用,有芳香气味,并具有防腐作用。甄刚等[98]采用甲基衍生化-热裂解-气相色谱/质谱联用技术对大同华严寺辽代彩绘泥塑颜料与胶结剂进行科学分析,结果表明金色区域的胶结材料主要是熟桐油和胶蛋白,这是传统“金胶油”贴金工艺的体现;而其他彩色区域的胶结剂则只有胶蛋白,研究结果为彩塑制作工艺的分析及后续保护提供了科学指导。Wang等[99]利用Py-GC/MS研究了紫外老化/热老化煮沸桐油的差异,通过挥发性和热裂解产物来评价文物中使用的煮沸桐油的老化程度,为深入研究煮沸桐油的光和热老化机理奠定了基础,也为相关文物的保存和修复提供科学支撑。现代合成高分子材料自问世以来便逐渐推广至文物艺术品保护修复等领域,在文物保护修复中也发挥了重要作用,如用作封护剂和加固剂的丙烯酸类材料Paraloid B72和聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、粘接剂环氧树脂等。Degano等[100]在综述中总结了Py-GC/MS在文化遗产保护有机材料研究中的应用进展;Py-GC/MS越来越多地应用于多功能聚合物材料结构表征领域。这种技术不仅适用于普通溶剂可溶性聚合物,也适用于具有三维网络的难溶性固化聚合物。Tsuge等[101]采用Py-GC/MS对各种聚合物材料(聚苯乙烯、PMMA等)的结构表征进行详细讨论。De Witte等[102]的研究表明老化后的B72包含更多的甲基丙烯酸三聚物。Peris-Vicente等[103]应用Py-GC/MS研究了一系列合成树脂的热裂解特性。研究表明,对于大多数聚合物,可以通过结构接近、相应单体的标记片段轻松实现特定树脂基团的鉴定,但进一步的区分通常会受到限制,因此需要结合多种方法进行分析。Laganà等[104]通过Py-GC/MS结合红外光谱技术研究了修复透明PMMA制品潜在的胶粘剂(包括丙烯酸树脂、环氧树脂等),对胶粘剂的粘接效果、老化性能进行了评估。为文物保护修复选择合适的胶粘剂提供了帮助与指导。笔者等[105]利用Py-GC/MS等方法对四十多年前保护修复过的铁器上的保护修复材料现状进行了科学评价,为文物的长久保存提供了重要指导。张欣雨等[106]利用Py-GC/MS和THM-Py-GC/MS微损分析技术探索了油画文物复杂的有机基质组成,结果表明该油画的有机胶结材料为聚乙烯醋酸酯类材料和亚麻籽油,同时聚乙烯醋酸酯类材料中使用了邻苯二甲酸二丁酯作为增塑剂,分析结果为文物修复师制定修复方案提供了依据。热裂解-气相色谱/质谱技术是一种有效、快速的分析方法,特别适合于文化遗产领域的研究。随着现代科学技术的不断发展,文物保护工作也日趋科技化,现代分析仪器也越来越体现出它在文物保护、科技考古和艺术品研究中的应用价值,Py-GC/MS在文化遗产保护领域的应用会越来越广泛。1)Py-GC/MS是一种研究天然有机物及合成高分子材料热分解特征以及分子结构组成的有效手段。它具有分析效能好、灵敏度高、样品用量少、分析速度快等优点,能同时分析多种混合组分,解决了文化遗产领域样品复杂、难分离等难题。2)目前Py-GC/MS已广泛应用于有机质文物、考古出土有机残留物、文物制作工艺和保护修复相关有机材料的研究。只有科学、全面的分析,才能帮助充分认识文物艺术品的保存历史、制作工艺等,挖掘其内涵和价值,为文物保护和科技考古提供更科学的指导,也为研究古代社会生活、文化、农业和经济等提供科学依据。《文物保护与考古科学》是由上海博物馆主办的学术期刊,主管单位为上海市文化和旅游局(上海市广播电视局、上海市文物局)。《文物保护与考古科学》期刊以社会效益为主,充分体现文博科技的专业特色,主要报道文物科技领域中的研究、应用成果。

○中文核心期刊

○中国科技核心期刊

○中国人文社会科学核心期刊

○中国学术期刊影响因子年报统计源期刊

○Scopus收录期刊

○AATA收录期刊

投稿系统:http://www.wwbhkgkx.net

官方邮箱:wwbhykgkx@163.com

电话:021-54362886

地址:上海市徐汇区龙吴路1118号上海博物馆文物保护科技中心《文物保护与考古科学》编辑部

邮编:200231