专家观点

陈恳︱燕然山铭的发现与燕然山的位置

陈恳

2017-11-13 10:35 来源:澎湃新闻

对于前不久在蒙古国发现的《燕然山铭》摩崖石刻,众多的有关专家正在进行深入细致的研究,这可能是一个相当漫长的过程。在成果结论正式发表之前,依据从公共网络等渠道搜集并整理得到的若干信息,我们也可以做一些初步的探研,提出并尝试解决其中的某些疑难问题。

Inil Hairhan不是杭爱山

根据《中国收藏》2017年第十期的报道,摩崖石刻发现的地点位于蒙古国中戈壁省西南,具体位置是北纬45°10′403″、东经104°33′147″,铭文刻于Inil Hairhan山支脉西南的突出岩石上,海拔一千四百八十八米,距离地面约四米,宽一点三米。报道中将Inil Hairhan汉译为“杭爱山”,这里存在疑问,查蒙古国的相关地图,在该处附近有名为德勒格尔杭爱(Delgerkhangai / Дэлгэрхангай)的村镇,村镇南面紧挨着一片同名的山脉,东西绵延约四十公里,主峰海拔一千九百一十三米,Inil Hairhan位于其西段向南延伸的一个小支脉上;而真正的杭爱山(Khangai Nuruu / Хангайн Нуруу)在该地西北方向,绵延长达七百余公里,两者之间最近的距离也在两百公里以上,且中间无其他山脉相连,故而将Inil Hairhan称为杭爱山是不准确的,即使称为杭爱山余脉也相当勉强。

德勒格尔杭爱-杭爱距离

Inil Hairhan不是燕然山

由于这一新发现的铭文与传世文献班固《燕然山铭》文字基本一致,人们自然首先想到的是,摩崖石刻所在的Inil Hairhan应该就是燕然山,看起来这也与将燕然山定位在杭爱山的传统看法相去不远——Inil Hairhan山虽然距离西北方向的杭爱山余脉还有两百多公里,但毕竟也在蒙古戈壁(即古代的大漠/大幕或大碛)以北,并且两百公里的差距在今天看来并不算大。可是,当我们对传世文献稍作分析,便发现这一看法会引出一系列难以澄清的矛盾。

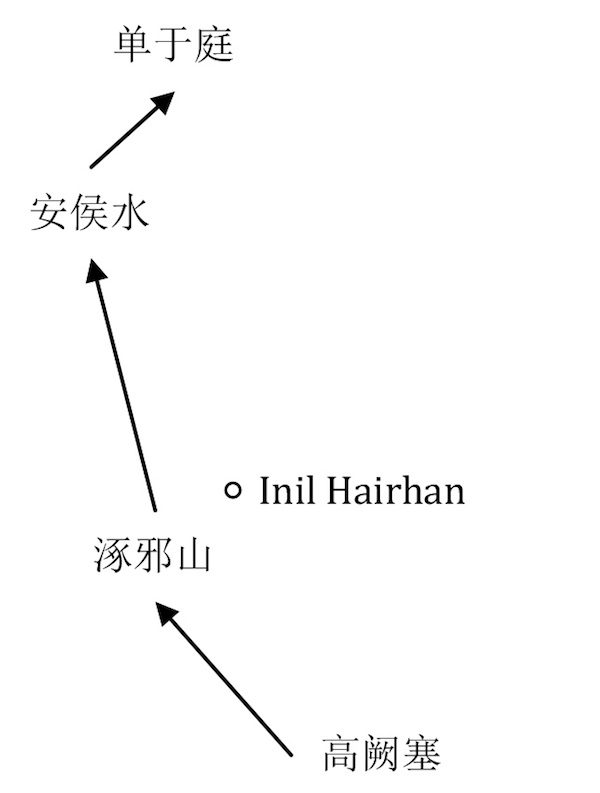

首当其冲的问题是,史料中的燕然山应当位于漠北游牧民族政权的腹心地带,通常与匈奴等族的王庭、衙帐及战略后方等地联系在一起,但Inil Hairhan则非常不符合这一特征,因其位置过于靠南,几乎是在漠北地区的最南端,紧挨着大沙碛通道北口一带。事实上,从铭文中“逾涿邪,跨安侯,乘燕然,蹑冒顿之区落,焚老上之龙庭”这几句叙述可以推知,燕然山必然位于安侯水与匈奴前期单于庭中心区域之间,而安侯水一般考定为鄂尔浑河,那么Inil Hairhan山就不太可能是燕然山,因为它位于鄂尔浑河的东南,完全不在“涿邪—安侯—燕然—单于庭”这个往北行进路线的方向上。为了印证这一定性的感觉,我们将依据史料的相关记载简单做一下定量的里程数值分析。

涿邪-安侯-单于庭

Inil Hairhan与燕然山“去塞三千馀里”的矛盾

东汉永元元年(89),窦宪、耿秉率军在稽落山大破北匈奴,然后登上燕然山,刻石勒功,记汉威德。对于这座燕然山的位置,《后汉书》等史料只是笼统地记载其“去塞三千馀里”。尽管这一描述十分粗疏,但若能大致确定汉军的出发地点和行军路线,结合这三千馀里的距离,也基本能确定目标地点的大概范围。

从史书以及班固《燕然山铭》的记载可以知道,窦宪所率汉军出发的边塞是高阙塞和鸡鹿塞,出塞后往西北方向行进,这正是中原地区与漠北地区交通最常用的通道之一,漠南的起点位于河套北面阴山一带,漠北的终点则是杭爱山东麓、鄂尔浑河中上游一带单于或可汗的王庭。这条通道也是《太平寰宇记》引《冀州图》中所记自周秦汉魏以来入塞三道之“中道”,其使用长盛不衰,从秦汉的匈奴时代经北朝的柔然时代一直延伸到隋唐的突厥和回鹘时代,因此,稽落山之战汉军的行军路线基本可以比照唐代前期的“参天可汗道”和后期的“中受降城入回鹘道”来复原。

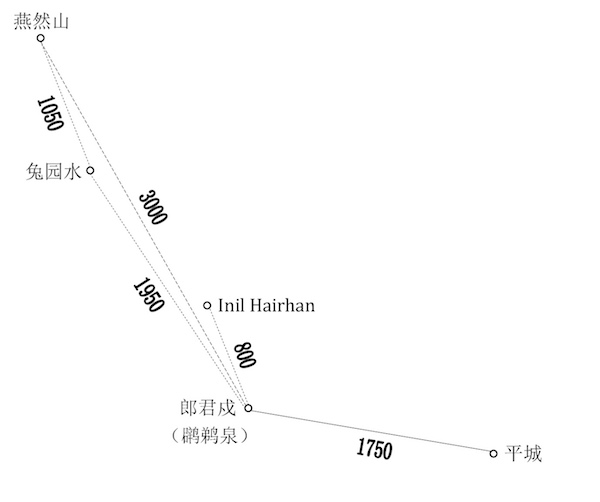

根据《新唐书》地理志的记载,沿着这条通道,从位于河套、阴山西北的?鹈泉出发,渡碛前往漠北回鹘衙帐,里程是一千五百里。鉴于?鹈泉、回鹘衙帐及高阙塞、鸡鹿塞等都是较为确定的地点,?鹈泉与高阙塞、鸡鹿塞之间的距离也相对较近暂可忽略,于是便可大致确定出汉军出塞三千馀里所到达的燕然山的位置范围,那就是其可能位于比回鹘衙帐要更远约一千五百里之处。考虑到汉里与唐里之间的差异(唐里比汉里略大),可将一千五百唐里近似折算为一千六百汉里,再将?鹈泉与高阙塞、鸡鹿塞之间不超过四百里的距离也考虑进去,那么燕然山仍然应当位于比回鹘衙帐要更远至少约一千里之处。

从地图上可以看到,Inil Hairhan正好大致位于从?鹈泉到回鹘衙帐所经路线的中间点即一半之处,那么其距离?鹈泉就只有约一千六百汉里之一半即八百汉里的里程,距离高阙塞、鸡鹿塞也只有一千二百(汉)里,这就同史书所记载的燕然山距离高阙塞、鸡鹿塞有三千馀(汉)里的说法产生了极大的矛盾。

高阙-回鹘衙帐

Inil Hairhan与《入塞图》所记燕然山里程的矛盾

“去塞三千馀里”的记载毕竟不够精确,另一则史料对相关里程提供了更为翔实的信息。这就是《太平寰宇记》卷之四十九所引的《入塞图》,其中提到一条从平城到瀚海的通道:“……从平城西北行五百里至云中,又西北五十里至五原,又西北行二百五十里至沃野镇,又西北行二百五十里至高阙,又西北行二百五十里至郎君戍,又直北三千里至燕然山,又北行千里至瀚海”,前人已经指出,从云中到五原的距离过近,“五十里”应为“五百里”之误,于是从这一记载可以推出:从平城到郎君戍的距离为一千七百五十里,而从郎君戍到燕然山的距离则是精确的三千里。郎君戍的具体位置不详,但从其在高阙西北二百五十里来判断,应该距离唐代的?鹈泉不远,后者在西受降城西北三百里,而唐代的西受降城正是建在汉代高阙塞故址附近,因此,可以将郎君戍与?鹈泉大致看作同一地点,都位于入塞中道南出大漠后的碛口一带。

现在,我们将上述相对更加精确的里程数目按比例关系对应到地图上,结果发现仍然存在明显的矛盾:盖因该处记载中的燕然山距离郎君戍三千里,这一里程是从平城到郎君戍距离一千七百五十里的约一点七倍,可是从地图上来看,从Inil Hairhan到郎君戍的直线距离反而明显小于从平城到郎君戍的直线距离,即使考虑到实际路线与地图直线距离之间的差异,也难以解释如此大的里程差距。这就从另一个角度印证了上一节所作的分析,将Inil Hairhan看作传世文献中的燕然山将面临难以解决的重重矛盾,因而是不可取的。

平城-郎君戍

Inil Hairhan与兔园水位置的矛盾

还有一则与燕然山相关的史料,属于北魏—柔然时代。北魏神䴥二年(429),魏世祖拓跋焘北伐柔然,《魏书•蠕蠕传》记载:

于是车驾出东道向黑山,平阳王长孙翰从西道向大娥山,同会贼庭。五月,次于沙漠南,舍辎重轻袭之,至栗水,大檀众西奔。……世祖缘栗水西行,过汉将窦宪故垒。六月,车驾次于兔园水,去平城三千七百馀里。分军搜讨,东至瀚海,西接张掖水,北渡燕然山,东西五千馀里,南北三千里。

对栗水这个地名,胡三省在《资治通鉴》相关记载处提供的注释为:“栗水在漠北,近稽落山,有汉将军窦宪故垒在焉。”可见这次魏主北伐的进军路线与窦宪的汉军基本相同,从漠南阴山一带出塞,越过大漠之后到达漠北稽落山附近的栗水,继续前行到达兔园水。

这里出现了一处较为精确的里程记载,即兔园水距离北魏都城平城约有三千七百里。根据前述《入塞图》所记里程推算结果可知,燕然山距离平城为四千七百五十里(三千里加上一千七百五十里),在行进路线大致相同的前提下,可推知燕然山相对于平城的位置比兔园水还要更远一千零五十里(四千七百五十里减去三千七百里),结合原文中“北渡燕然山”及胡三省“菟园水在燕然山南”的注释,可进一步推知,兔园水在燕然山之南一千零五十里处。现在假如将燕然山定位在Inil Hairhan,依据前面第三节的相关论证和推算(?鹈泉在Inil Hairhan以南约八百里处),就会得出兔园水比?鹈泉、郎君戍还要往南两百五十里(一千零五十里减去八百里)的结论,但兔园水在漠北,?鹈泉、郎君戍则在漠南,于是此处又产生了明显的矛盾。

兔园水

关于燕然山真正位置的线索

上述初步的探研表明,传世文献上的燕然山极有可能并不在Inil Hairhan,那么它真正的位置应当在哪里呢?我们还是从文献记载出发,尝试根据各种线索来进行一下粗略的推测。

第一,燕然山在高阙塞、鸡鹿塞及郎君戍以北三千里之处,这是关于燕然山位置的最基本的定位参照,但是由于里程、方向和长度单位折算等都无法保证十分精确,而且三千里的距离也过于遥远,因此单靠它来定位势必困难重重。

第二,燕然山在瀚海以南一千里之处,这是从《入塞图》中“至燕然山,又北行千里至瀚海”的记载推出的,此处的瀚海很可能是指贝加尔湖。

第三,燕然山在兔园水以北一千零五十里,这是上一节推算得到的结论,此处的兔园水是一个关键的定位参照地点。从拓跋焘的行军路线来看,其越过沙漠之后到达的“栗水”很可能是指翁金河,而在到达兔园水之后,即以其为基地而“分军搜讨”。结合出发前拓跋焘与长孙翰曾约定“同会贼庭”来分析,那么兔园水有可能较为临近柔然可汗庭的腹心地带。

前文已经提到,唐代的回鹘衙帐在?鹈泉西北一千五百唐里,折算之后大约等于一千六百汉里,而兔园水与东南方郎君戍的距离是一千九百五十里(三千七百里减去一千七百五十里),两者较为接近,表明兔园水与回鹘衙帐相距不远,这也有利于佐证兔园水与柔然可汗庭同样相距不远——从柔然到突厥再到回鹘,之间政权连续传承基本未中断,其王庭也都基本位于同一核心区域。在北魏军队“分军搜讨”之后的记载是“东至瀚海,西接张掖水,北渡燕然山,东西五千馀里,南北三千里”,这一叙述无疑也是以兔园水为基准点作出的。从地图上看,句中的东西南北都不是正对的方向,而是有一些倾斜,但这并不妨碍大致的定位。燕然山在兔园水以北一千零五十里,郎君戍在兔园水以南一千九百五十里,加起来正好符合句中“南北三千里”的搜讨范围;而兔园水恰好位于从郎君戍到燕然山三千里道路上全程的三分之二节点处,那么在地图上将郎君戍到兔园水的路线从兔园水再向前推进约一半即可接近燕然山的真实位置范围。

第四,燕然山在色楞格河以南,这是从李广利北伐匈奴最终在燕然山下战败投降的相关史料记载中推断出来的,不过推论的前提是将郅居水比定为色楞格河,同时认定李广利从郅居水往南退至的“速邪乌燕然山”即是窦宪、班固所指的“燕然山”;稍后我们将发现,这两个前提成立的可能性是较高的。

第五,燕然山在鄂尔浑河及其以北,这是从《燕然山铭》“逾涿邪,跨安侯,乘燕然”的记载推论出来,涿邪山在杭爱山以南,安侯水一般认为即是鄂尔浑河,发源于杭爱山东端,北流入色楞格河,故从班固所述行军路线推断,在跨过鄂尔浑河之后继续前行所登临的燕然山就应处于鄂尔浑河及其以北的位置。

第六,燕然山接近匈奴早期帝陵,这是Inil Hairhan新发现摩崖石刻《燕然山铭》中透露出来的信息。在传世文献版本中,紧接“乘燕然”之后的文句是“蹑冒顿之区落,焚老上之龙庭”,历来大都将“区落”解释为部落,而在Inil Hairhan摩崖铭文版本中,对应位置所刻的两个字明显是“逗略”。“略”与“落”的上古音极接近,声韵均相同,区别只在介音,故“逗略”无疑即是传世史料中被释为“匈奴名冢”的“逗落”一词的异译。如此一来,“冒顿之区落”就应被修正为“冒顿之逗略”,其解释也将大为不同,即它原来是指匈奴早期最著名的领袖冒顿单于的陵墓。此新推论在传世文献中无法得出,故而这可能是Inil Hairhan新发现摩崖石刻《燕然山铭》所带来的新史料价值之一。

燕然山可能位于呼尼河流域

综合上述六条线索中的前五条,我们已经可以大致确定燕然山的位置范围,它可能位于鄂尔浑河中游与色楞格河之间的区域,大约在鄂尔浑河上游以北一千里、贝加尔湖以南一千里的位置,也就是正好位于从鄂尔浑河上游到贝加尔湖道路全程一半左右之处;而结合新发现的第六条线索,则能够更加精确地框定燕然山的位置。

考古材料显示,杭爱山北麓、色楞格河南侧支流的呼尼河(Hunui)流域可能是匈奴统治中心区域之一,在那里发现了迄今为止最大的、等级最高的匈奴墓葬遗址,很可能是匈奴早期帝陵所在,甚至有学者推测冒顿等早期单于就葬在那里。考古学界的相关研究还发现,从匈奴遗迹的地理分布情况来看,贵族墓地并非分布于匈奴生活圈之外的遥远之地,匈奴的聚落城郭多是位于距贵族墓地或平民墓地五十至一百公里处。故而我们推测,燕然山就位于呼尼河山谷方圆一百公里以内,这也完全符合上述全部六条线索。

呼尼河

结语

因此,本文的结论是,新发现摩崖石刻《燕然山铭》的Inil Hairhan并不是传世文献中的燕然山;根据历史记载和考古材料的分析,真正的燕然山应当位于色楞格河支流呼尼河流域一带,那里也是早期匈奴统治中心,而该地虽然确实是杭爱山脉向北延伸的支脉,但其实离开杭爱山脉中心区域已经有不小的距离(直线距离也至少在一百公里以上),因此,之前将燕然山标注在整个杭爱山脉的传统看法也是不准确的。窦宪在Inil Hairhan刊刻《燕然山铭》,即使经专家验证确为真迹,也并不能证明该处就是燕然山,而只能表明当时当地刊刻者心目中认为那是燕然山,这一道理类似于嘎仙洞北魏刻铭的发现其实并没有解决大鲜卑山的位置问题。燕然山的真正位置,仍然需要相关专家学者继续探索和研究。