专家观点

李星明:留住史迹——《中国文化史迹》踏查勘校记

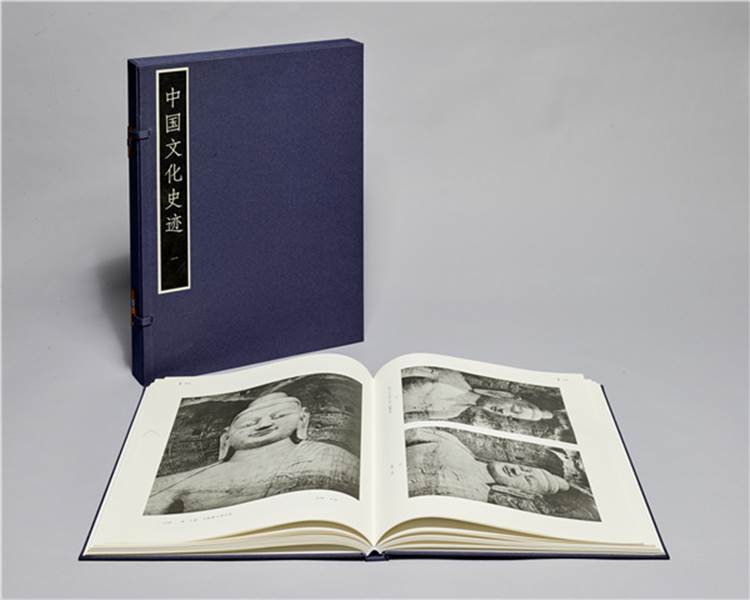

摘要: 李星明(复旦大学文史研究院)二〇一四年八月五日,我们一行来到河南省安阳市西南约二十五里善应镇宝山灵泉寺踏查,宝山灵泉寺是我们组织的常盘大定、关野贞《中国文化史迹》首轮踏查中的一站。当我在寺院库房中看到被盗后又被追回的两尊大留圣窟中的北齐佛像(图一、图二)时,感慨万分。大留圣窟中原有三尊石佛像,常盘大定于一九二一年造访时,尚保存完好 ...

李星明(复旦大学文史研究院)

二〇一四年八月五日,我们一行来到河南省安阳市西南约二十五里善应镇宝山灵泉寺踏查,宝山灵泉寺是我们组织的常盘大定、关野贞《中国文化史迹》首轮踏查中的一站。当我在寺院库房中看到被盗后又被追回的两尊大留圣窟中的北齐佛像(图一、图二)时,感慨万分。大留圣窟中原有三尊石佛像,常盘大定于一九二一年造访时,尚保存完好。二十世纪八十年代出版的图录显示此窟佛像头部均已被盗凿。二〇〇七年三尊佛身也遭盗窃,其中东壁(正壁)和南壁两尊被追回,北壁一尊仍然不知去向。南壁佛像已被分裂成四大块,现在被临时拼合在一起。寺院东边岚峰山麓的大留圣窟本为寺院创建者道凭于东魏武定四年(五四六)开凿的禅修窟,在他于北齐天保十年(五六〇)圆寂后,弟子灵祐将此窟改为礼拜窟,安置了三尊佛像。灵裕于隋代开皇九年(五八九)在寺院西边山坡上又开凿了大住圣窟(图三),现在窟内所雕卢舍那佛、阿弥陀佛、弥勒佛三尊及胁侍菩萨的头部和手部均被凿去,身躯尚且留存。大留圣窟和大住圣窟造像劫后余生的现状,其实就是百年来我国史迹和文物存毁状况的缩影。灵裕当时将这两个窟分别题名为“大留圣窟”和“大住圣窟”(图四、图五),流露出在经历了北周武帝灭佛之后他那“留住”圣法的强烈悲情。我凝视着这两个石窟的题名刻文,不由得联想到灵裕“留住”佛法的情怀,正与我等希望“留住”我国历史文化遗迹的情怀有某种类似之处,于是就将这篇踏查勘校后记的标题称为“留住史迹”。这个看似朴素的标题,乃“出典”于一千四百余年前一位怀有末法焦虑的高僧在石壁上镌刻的文字痕迹。

图一 安阳宝山灵泉寺大留圣窟东壁佛像

图二 安阳宝山灵泉寺大留圣窟南壁佛像

图三 安阳宝山灵泉寺大住圣窟门

图四 安阳宝山灵泉寺大留圣窟门北侧刻文

图五 安阳宝山灵泉寺大住圣窟门外东侧上方刻文

《中国文化史迹》与时代学术潮流

中国许多历史文化遗迹最早的影像资料是欧美和日本的探险家、学者和旅游者拍摄的,他们在实地调查的基础上所形成的调查报告和研究著作,也首先使得这些史迹和文物进入现代学术研究范围。这些调查和资料的收集,是在清末民初中国时局动荡的这段时期进行的。当时,历史悠久、地域广袤、文化遗产丰厚但羸弱落后的中国,是列强觊觎的对象。这些欧美和日本的探险家和学者不畏艰辛,矢志深入中国不同地区进行调查,出于多种目的,赞助这些调查活动的机构大多与那些希望在中国获利的强国有关。但是,这些探险家和学者本人则在当时国际学术潮流中,更热衷于发现中国境内遗存的历史文化遗迹,锐意开辟学术新疆域。现在,那段历史已经渐渐远去,那些曾经在中国各地调查、记录和拍摄各种历史遗迹的探险家和学者,诸如瑞典人斯文·赫定(Sven Hedin,一八六五—一九五二)、喜仁龙(Osvald Siren,一八七九—一九六六),英国人斯坦因(Marc Aurel Stein,一八六二—一九四三),法国人沙畹(Emmanuel-Edouard Chavannes,一八六五—一九一八)、谢阁兰(Victor Segalen,一八七八—一九一九)、伯希和(Paul Pelliot,一八七八—一九四五),俄国人科兹洛夫(Пётр Кузьмич Козлов,一八六三—一九三五)、奥登堡(Сергей Федорович Ольденбург,一八六三—一九三四),德国人李希霍芬(Ferdinand von Richthofen,一八三三—一九〇五)、格伦威德尔(Albert Grünwedel,一八五六—一九三五)、勒柯克(Albert von Le Coq,一八六〇—一九三〇),美国人亨廷顿(Ellsworth Huntington,一八七六—一九四七),日本人大谷光瑞(一八七六—一九四八)、伊东忠太(一八六七—一九五四)、滨田耕作(一八八一—一九三八)、关野贞(一八六八—一九三五)、常盘大定(一八七〇—一九四五)、鸟居龙藏(一八七〇—一九五三)等,均已经成学术史上的人物。他们撰写的调查考古报告、著作和游记,编辑的图册等资料,奠定了他们在所涉研究领域中开拓者和先驱者的地位。他们对中国西部地区史迹和文物的调查和研究,促生了敦煌学、吐鲁番学、藏学和西夏学等研究内陆亚洲历史、语言、民族、宗教和艺术的新学科;对中国东部和中部地区的调查和研究,则在中国传统史学之外,揭示了广泛散布在城市、乡镇、山林中的各种历史遗迹在还原和重构历史的重要性,开启中国历史文化研究的新视野和新方法,拉开了中国历史研究转型的序幕。

二十世纪早期中国史学界的四大文献发现——殷墟甲骨文、敦煌遗书、居延汉简及大内档案——其中敦煌遗书和居延汉简这两项就是在这个时期外国探险家和学者在中国调查和发掘文化史迹的活动中发现的。中国传统史学仅关注传世文献,但自这四大宗文献被发现以来,由于它们是文字记录而被重视和使用,出土文献从此进入史学家们的视野,成为史学研究更为直接的文字证据。王国维在此基础上明确提出的“二重证据法”,好像推开一扇大门,使中国史学研究进入一个新境界。他所言“纸上之材料”与“地下之新材料”的互证,乃指传世之文献与出土之文献的互证,史料由传世文献扩大到出土文献,同时也使史学研究的材料证据方法从单一证据法走向二重证据法。但是,这种二重证据法仍然局限于文字证据,仍然属于传统史学注重文献记载的观念和理路。

在中国,尽管历史上也有诸如郦道元《水经注》、杨衒之《洛阳伽蓝记》、张彦远《历代名画记·记两京外州寺观壁画》和段成式《酉阳杂俎·寺观记》等这样以实物遗存为记录对象的著述,但在浩瀚的传世文献中毕竟属于涓涓细流,并没有在近代由国人有意识地将其发展成与文献相对应的史学研究方法和材料。宋代以来的金石学发展到晚清,也始终停留在获取“金石”上面文字“证经补史”的层面上,对“金石”本身的物质性、功能性和存在空间并不关注,直到二十世纪早期西方考古学传入中国,金石学被融入考古学后才有所改观。但是,传统史学持久的影响乃基于中国传世文献的丰厚和一脉相承系统性,众多历史问题仅凭传世文献就可以得到相当程度的解决,年代越晚越是如此,因此传统史学观念至今仍然固执地拘束着相当一部分学者的治学视野和观念。致使考古学和艺术史学这两个在西方有着密切关联的孪生学科传到中国时,竟分别归属于“历史”和“美术”,使得两者之间的互补和交融大打折扣。其实,复原历史文化所需要的证据是多元的或者多重的,我们既要看到由文献构成的历史,也要关注由物质和图像构成的历史,只有将它们融会起来,才有可能还原较为完整的历史世界。

清末民初西洋人和东洋人在中国各地的调查,发现大量的新资料,使海外汉学的视野迅速扩大,这恰好与西方新史学的萌动相呼应,同时也使中国学者将视野从内地扩大到边疆,从汉文文献扩大到少数民族文献和死文字文献,从官辑史书档案和经藏扩大到民间各类文书。除了发现大量的古代写本、简牍等文字材料之外,他们还对由建筑、器物、雕塑、绘画等各种人造实物构成的寺观、石窟、祠庙、城垣、居址、陵墓等宗教和世俗的史迹进行系统的调查和梳理,将它们当做与文献对等的材料,在历史文化研究中发挥重要作用。这改变了中国史学研究的传统模式,突破了传世文献考证和金石学的藩篱。其中日本学者常盘大定和关野贞编著的十二卷《支那文化史迹》(东京:法藏馆,一九三九—一九四一。新版更名为《中国文化史迹》)是研究中国东部和中部地区历史文化遗迹的重要著作,在保存史迹图像资料和促使物质材料进入史学研究方面具有重大作用。这套书的两位著者,常盘大定是佛教史学家,关野贞是建筑史学家,他们的合作本身就具有一种新时代学术倾向,带有方法论的色彩,将文献的叙述与物质和图像的叙述融合起来,在当时对国人来讲无疑是一种超前的学术意识和做法。常盘本人治佛教是从文献梳理和遗迹调查两方面入手,将佛教史研究与物质和图像的遗存结合起来,他与关野的合作可以说是二十世纪早期新史学酝酿时期逐渐走出单一文献证据法的潮流所使然。

这套书不仅保留了中国东部和中部众多重要文化史迹的丰富照片图像资料,同时也是那个时期以沟通不同学科的方式阐释中国历史文化的代表之作。因此,有必要对这套书收录的史迹及其相关阐述进行重新审视,观察常盘和关野如何将史籍、经典、文集、方志、寺志、山志等文献与历史遗迹相互印证,特别是他们对那些与史迹密切关联甚至合为一体的碑碣、经幢、造像记、塔铭、墓志铭等铭刻文献的发掘和利用,不仅是对史书和方志的增补,也纠正了史书和方志中的许多谬误。这些铭刻文献既是一种文字证据,也由于附着于建筑、造像、墓葬等物质形式之上,其本身也呈现出特定的物质形态,因此具有文字和物质的双重证据作用。这种跟随史迹的始建、修缮、改建、扩建、毁后重建、赐名、敕造等活动同时或不久之后产生的铭刻文献,具有原始性、纪实性,具有类似现场记录的性质,在研究中属于关键性的文献证据。这种铭刻文献,自宋代以来已经被金石学家们所重视,有许多已经被辑录在各种金石著作之中,诸如宋代赵明诚《金石录》,清代王昶《金石萃编》,叶昌炽《语石》,冯云鹏、冯云鹓《金石索》,陆耀遹《金石续编》等以及众多地方性金石著录,常盘和关野在调查时,在各地寺观、祠庙、书院等遗址仍然发现一些未曾见诸著录的铭刻文献,这对勘校补证传世文献极为重要。他们将这些附属于史迹的不同时期的碑版铭刻串联起来,成为曾经活跃于此的历史人物和发生于此的历史事件的证据,也与曾经存在于此或现在依然存在于此的建筑、造像等物质遗存相互为证,文字证据和物质证据的结合,使得历史上的某些情境的还原变得立体而鲜活,可触可视,曾经的历史跃然于眼前。物质性的史迹穿越时间,存在于现实空间,这使得我们感到现实与历史之间是贯通的,历史是现实的一部分,是现实的底层。历史的文化血脉并不只是存在于传世文献之中,它可能就在我们生存的空间,并对我们的思想和行为产生潜移默化的作用。于此可知,历史文化遗迹的物质层面和图像的视觉感知,对于我们认知历史与现实何等重要。

《中国文化史迹》的内容构成

《中国文化史迹》所录图版绝大多数选自常盘大定和关野贞二人历次到中国调查史迹时所拍摄的照片和拓印的拓本,但是也有一些是选自其他日本人诸如伊东忠太、塚本靖、诸桥辙次、田中俊逸、早崎梗吉、山本明、小野玄妙、监谷温等在中国调查时的照片和拓本,同时在解说中也采用了这些人的调查记录,并参考了伊东忠太《支那建筑史》(东京:雄山阁,一九三一)、亚细亚写真大观社编十六辑《亚细亚大观》(大连:亚细亚写真大观社,一九三五—一九四二)、木下杢太郎《大同石佛寺》(东京:座右宝刊行会,一九四一)、森清太郎《广东名胜史迹》(广州:岳阳堂药行发行所,一九二二)、中村不折《兰亭考及法帖概说》(东京:雄山阁,一九三三)等著述和图集,也引用了一些图像。此外,还有些照片是著者请曾留学日本庆应大学的甯超武及太原美丽兴照相馆所拍。对于这些使用他人的图像和著述,常盘和关野均予以明确交代。

这套十二卷本《中国文化史迹》是在常盘大定和关野贞二人所撰五册本《支那佛教史迹》和常盘大定所撰《支那佛教史迹纪念册》(《广福巡礼记》)的基础上扩充而成的,旨在较为全面地反映中国文化史迹,将他们在中国调查所获佛教以外的其他史迹内容,诸如帝王陵墓、文庙、书院、名人遗迹、城垣、道观、城隍庙等,也包括进去。从全书内容来看,关于佛教史迹的图版最为全面系统,与汉地佛教教派诸如天台宗、三论宗、华严宗、禅宗、唯识宗、律宗、净土宗、密宗、三阶教等教派有关的重要寺院和山林,大多收录了进来。历史上佛教各教派创始人等高僧大德曾经居止、著述、弘法的寺院遗迹,以及较大的石窟群,均是他们调查的对象。循着原书中的佛教史迹,著者将从魏晋到清代的汉地佛教历史人物与具体的寺院、山林贯穿起来,使佛教史、艺术史和建筑史综合为一体。

原书记述了大小佛教石窟群和摩崖窟龛二十九处,其中大型或较大石窟群八处,如云冈石窟、龙门石窟、巩县石窟、北响堂山石窟、南响堂山石窟、天龙山石窟等华北地区北魏至隋唐造像,广元千佛崖、皇泽寺北朝晚期至唐代窟龛,南京摄山千佛岩南朝齐梁至唐宋元明造像和杭州飞来峰隋唐五代宋元摩崖洞造像。杭州西湖周边零星散布的五代宋元小窟龛、安阳灵泉寺北齐隋代石窟、山东济南和青州附近分布的北朝隋唐小窟龛群,也均有较详细的介绍。应该说,原书相当系统地考察和梳理了汉地佛教石窟造像,但是也有像四川大足宝山石窟、乐山大佛和陕西彬县大佛寺石窟等这样重要的佛教造像未进入原书著者的视野。

原书著者调查了山西五台、湖南南岳、四川峨眉山、安徽九华山、江西庐山、浙江普陀山和天台山等七座著名的佛教圣山,这些佛山集中了较多的历代寺院,或为各菩萨信仰的道场,或为教派的祖庭与传习之地。

原书包括了汉地佛教寺院或寺院遗址共二百三十四处,包括天台国清寺,余杭径山寺,长安慈恩寺、兴善寺、青龙寺、香积寺、华严寺、百塔寺,嵩山少林寺,正定临济寺,交城玄中寺,长清灵岩寺,北京雍和宫、戒台寺,南京栖霞寺、瓦官寺、鸡鸣寺(同泰寺)、清凉寺,镇江江天寺、北固山甘露寺,句容宝华山慧居寺,庐山东林寺,当阳玉泉寺,黄梅东山寺,广州光孝寺,曹溪南华寺,南岳南台寺、严福寺,福清雪峰崇圣寺等,均是不同时期佛教各教派的祖庭和根本道场,或在佛教史上具有重要意义的寺院。这些寺院除了建筑之外,一般包括历代雕塑造像、碑铭、墓塔、高僧真身、寺塔或经幢等遗迹,有些寺院尚保存珍贵的古本经藏,个别寺院存留大量石刻经文。其中的二十四处寺院遗址,在常盘大定和关野贞造访时仅存寺塔、碑碣铭刻或经幢。另外,尚有一些较为独立的佛教遗迹,计有十处佛塔,五处高僧修行、注疏经论或传为菩萨显化的洞窟,一处僧人墓林,一处佛亭,一处巨石,一处系列石柱刻经,三处摩崖山石刻经或铭刻,九通碑铭或造像碑。原书所囊括的佛教寺院和遗迹,基本反映了汉地佛教发展、演变、教派衍生以及和各派互动过程中发生的诸多事件的地点,使我们能够将汉地佛教的发展与不同区域具体寺院和各寺院的时间轴结合起来,仿佛我们在时空中穿越在不同的寺院和遗迹,来到不同时期的高僧修行、传法、译经和著述的场所。这部《中国文化史迹》实际上包含一部较为完整的汉地佛教史,与一般仅以文献和经典为根据书写的佛教史不同,流传下来的寺院建筑和碑碣铭刻、造像等大量史迹和遗物本身乃是汉地佛教史的物质载体,使我们感到历史是可感可触的,直接处于古代各派高僧们的行迹空间。对这些寺院的历史及其遗存的梳理,从某种程度上讲,乃是基于文献之上,对佛教历史物质存在的复原。应该说,这些寺院和遗迹相当全面地构成了汉地佛教史的物质文化层面。在我们重访这些佛教史迹时,不难看出当年常盘大定和关野贞历次对中国汉地佛教史迹的调查,均有较为严密的计划和行程安排,寻访的目标也十分明确。

原书解说中言及各寺院时,涉及佛教史上具有重要地位的高僧,便专设高僧小传,予以详细介绍。这样的小传计有四十一个,包括北魏至东魏的昙鸾,北齐的道凭,隋代的灵裕,隋代唐初的慧休、道信,唐代的弘忍、神秀、慧能、玄觉、澄观、法钦、大颠、义玄、义存,唐末五代的文偃、延寿,北宋的遵式、省常、智圆、知礼,明代袾宏、憨山,明末清初的隐元等。其中禅宗六祖慧能分别在第六卷和第十卷均设有小传,但繁简不同。还有三十余名高僧虽未设有小传,但留有其法嗣或信徒刻造的碑铭记载其行迹,或是在行文中夹述其生平修为,诸如十六国时期的佛图澄、鸠摩罗什,东晋的慧远,北魏的慧光,南朝齐梁的僧朗,南朝梁陈的慧思,北齐的僧稠,北魏至隋代的慧可,南陈至隋代的智,隋代的信行,唐代的法融、道安(慧安)、玄奘、怀让、道义、法藏、宗密、灵祐,北宋的净源,元代的福裕、复庵,明代的三昧等。原书著者特别留意日本僧人在中国的求法和巡礼活动,诸如唐代的灵仙、最澄、空海、慧萼,北宋的成寻,南宋的圆尔辨圆,元代的邵元等,他们大多是日本佛教史上关键性的人物。同时,原著者对东渡日本传法的中国高僧诸如唐代的鉴真、明代的隐元等也着墨颇多,并对北宋初期来自高丽的义通和谛观在复兴天台宗方面的贡献也有所记述。在对上述高僧的记述中,不同时期各教派的产生、演变、传承、交集和兴衰,被罗织成一个较为完整的纵横有序的网络,而且观察佛教是如何展开的。

关于道教史迹,原书图版收录了道教宫观及宫观遗址二十八处,诸如茅山九霄宫、元符观,苏州玄妙观,登封嵩阳观,成都青羊宫,泰山碧霞祠,济南北极阁,鹿邑太清宫以及北京白云观等,这些宫观大多在近年进行了修整或重建。其中有些道观在常盘大定和关野贞调查时建筑已经不存,仅余碑铭和砖塔等。可以看出,著者对于道教史迹基本是在寻访佛教史迹的过程中顺便调查和拍摄的,并没有刻意追求道教史迹的系统化。至于陕西户县祖庵重阳宫、周至楼观台、河南开封延庆观、山西芮城永乐宫、湖北武汉长春观以及江西鹰潭龙虎山正一观等这样不可忽略的道教史迹,原书并未提及。原书对天台山诸佛寺有详尽的调查,而对在道教史上具有重要地位的天台山桐柏宫却未详细介绍且未在图版中展示。中国道教石窟造像并不多,原书包括了太原龙山唐代和蒙元时期石窟造像、青州云门山元明道教石窟造像和剑阁重阳亭道教造像等三处道教石窟造像。关于道教史上重要的人物,均未专设小传予以较为详细的介绍,诸如北魏的寇谦之、南朝宋的陆修静、南朝齐梁的陶弘景、唐代的潘师正、吴筠、司马承祯、五代北宋的陈抟、北宋的张伯端、金代的马丹阳、金元时期的宋德方等,仅在介绍相关史迹时,略加述之。原书结合道教史迹大略讨论了道教在魏晋南北朝时期与佛教竞争互动过程中自身发展以及宋元全真教南北各宗演变等情况。

自周秦以来至宋明,在由山岳崇拜逐渐形成和完备的山岳祭祀制度中,五岳五镇作为中国古代地理坐标和皇权象征,被纳入国家祭祀。山岳信仰还伴随着山神信仰,并且在东汉以后与佛教和道教合流,五岳五镇在不同程度上也成为佛教和道教依托,发展成为儒释道三教共同的圣山。原书记述了五岳祠庙中的四座,即泰安岱庙、华阴西岳庙、嵩山中岳庙和衡山南岳庙,遗漏了曲阳北岳庙。关于五镇,仅收录的会稽山南镇庙。

原书所录与儒家历史文化有关的史迹,大致有以下几类: 一、文庙、孔子庙、贡院和国子监十四处;二、书院六处;三、禹碑五处;四、祭祀和纪念古代帝王、圣贤、将相等历史人物的祠庙、遗址、纪功碑和纪念碑等二十处;五、藏书楼或古物收藏场所三处。著者所调查的较为重要的儒家史迹数量相当多,但记述中涉及到孔子、颜子、孟子、韩愈、周敦颐、王阳明等人物时,均未专设小传,解说关于这些儒家人物的介绍也较为简要。

此外,原书还收录了帝王、官宦、圣贤、名士的陵墓及神道碑、石阙和石雕四十二处,皇家宫殿园囿和祭坛七处,文人祠庙和遗迹、园林、桥涵、楼阁、风景名胜二十四处,城垣、城楼、照壁、烽火台及关隘等十六处、城隍庙一处和关帝庙二处。

纵观原书图版和解说,虽然佛教史迹占有多半篇幅,而儒家和道教史迹相对较少,但就二十世纪前半叶来说,这套书对中国文化史迹的覆盖面是最广的,内容是最为丰富的。

常盘大定和关野贞的调查,除了追寻史迹在历史上的沿革变化之外,还留意于史迹在他们当时造访时的活态状况,许多史迹并未完全成为与现实不相干的“死物”,而是仍然处于正在进行时态中的文化、宗教与政治活动的场所或物质载体,呈现出历史与现实的聚合,悠久的文化传承与当下宗教活动、政治形势和日常生活的关联。藉此,我们还可以从史迹的活态现状中反思中国文化的过去与现在、传统与新变,进而洞察将来的走向。例如,第三卷解说提到,广州光孝寺曾是南朝时期梵僧求那跋陀罗建造戒坛之地,禅宗初祖达摩行经于此,六祖慧能在此与众僧议论风幡并在菩提树下剃发,均是岭南佛教史上的重要事件。当常盘大定于一九二八年造访光孝寺时,所见乃是清代道光十一年(一八三一)重修后直到民国初期的遗存状况,当时寺院被市立第二十七小学校、法官学校和警官学校占用,可知此寺在“庙产兴学”之风中被学校占用,宗教活动停顿,此后长期处于类似状态。而同处广州的六榕寺则是另一番景象,常盘大定所见寺院建筑主要为清代同治十三年(一八七四)重修,当时中华佛教总会广东支部设在六榕寺,由于住持铁禅善于和政界人物周旋,特别是曾与孙中山交好,在广州市政府以整顿市容为由没收寺产的过程中,使得这座始建于南梁、供奉着北宋端拱二年(九八九)造六祖慧能铜像、苏轼曾经游历题额的古刹暂时得以保全。位于韶关的曹溪南华寺以南宗六祖慧能道场而闻名于世,常盘大定探访时所见寺院为清代康熙七年(一六八八)平南王尚可喜重新修葺后的遗存,供奉着六祖慧能的真身,由于地处偏僻,幸免于毁寺风潮影响。随后数年虚云和尚得到广东西北区绥靖公署主任李汉魂的资助,修整南华寺(李汉魂自称“南华居士”,一九八七年故于纽约,遵其遗愿,骨灰被安放在南华寺)。第四卷解说提到,福建厦门南普陀寺始建于唐末五代,清代康熙二十二年由施琅重建,为观音道场。常盘大定造访时,太虚法师已任南普陀寺方丈和闽南佛学院院长,并在两年后重建寺内的八角形三层的大悲阁。第五卷解说记述,关野贞造访开封唐宋名刹大相国寺时,所见寺院为清代乾隆三十一年(一七六六)巡抚阿思哈重修后的遗存,关野贞一行游览时,寺院内充斥着各色商店和饭馆,杂乱不堪。实际上当时冯玉祥已将大相国寺改为“中山市场”。以上几处历史悠久的寺院在著者调查前后不久的状况和变化,反映了二十世纪二三十年代佛教如何受到时局的影响,名僧如铁禅等人与政治人物的复杂关系,展示了那个时代中国佛教与社会、政治的互动图景。

《中国文化史迹》的实地踏查、勘校与今昔对比

常盘大定、关野贞《中国文化史迹》所录史迹照片图像和解说的学术和资料价值,对于我们所从事文化史的研究工作十分重要。书中保留的大量照片所反映的史迹和文物,经历百年的时代巨变,已经有很大的变化,其中多数史迹和文物保存至今,但是也有相当部分由于各种人为或自然的因素,现在已经不存,或者损坏,或者改变样貌,使得书中的照片图像已然成为保留这些史迹和文物物质样态的唯一材料,其珍贵性自不待言。鉴于此,在葛兆光先生的倡议下,复旦大学文史研究院决定与上海辞书出版社合作,组织人员翻译这套书的解说部分,并且对书中图版所涉及的史迹和文物进行实地踏查,比较它们的今昔变化,勘校图版中的谬误,出版附有踏查校记的中译本《中国文化史迹》。当我们向一直保持合作关系的日本东京大学东洋文化研究所的同仁说明我们的设想之后,他们非常赞同。二〇一四年十二月十四日至十八日,在东京大学参加由东京大学东洋文化研究所、普林斯顿大学东亚系和复旦大学文史研究院三方合作举办的学术研讨会期间,我与葛兆光教授、杨志刚教授和邓菲副教授一同观看了由东洋文化研究所平势隆郎教授负责保管的当年常盘大定和关野贞等人在中国调查时所拍照片底版及相关图册等资料。先前若干年,同济大学蔡敦达教授曾与平势隆郎教授和东京大学工学部有言,打算在中国出版中译本《中国文化史迹》,但是由于某些原因此项计划一直没有实施。当平势隆郎教授知道我们有此项计划后,便与蔡敦达教授沟通。蔡敦达教授欣然赞同我们的计划,并应邀到复旦大学文史研究院来商讨相关事宜,表示愿意支持。然后,我院开始启动这项计划,邀请河南大学外语学院王春燕老师和孙文老师翻译第一卷至第六卷的解说、燕园众欣纳米科技(北京)有限公司孙伟珍老师翻译第七卷至第十二卷的解说。

二〇一四年七月三十日开始,我们组织了《中国文化史迹》踏查组,由我主持踏查勘校工作。先后参与实地踏查的人员有我和邓菲副教授以及在读博士生钱云、邵小龙、谢一峰、杨洁、庄程恒和周洁,在站博士后研究人员司红伟也参与了踏查。院长杨志刚教授(现任上海博物馆馆长)积极支持此项工作,并陪同踏查组到河南省洛阳、巩义考察了北宋帝陵、龙门石窟、巩县石窟等史迹,联络当地文博单位,为踏查工作提供便利。在过去的三年中,踏查组陆续分头到河南、河北、山西、陕西、北京、天津、山东、江苏、上海、安徽、江西、四川、湖北、湖南、广东、福建、浙江等地查看原书图版所示史迹的现存状况,尽量按旧照的拍摄角度重新拍照,进行今昔对比。由于经费和时间的限制,这次组织的踏查并未完全覆盖原书图版所示史迹。而那些未被覆盖的史迹中有相当一部分,我本人在二〇一四年之前出于其他目的曾经去考察或观览过,对史迹现状有所了解。此外,尚有少部分史迹,无论这次组织的踏查,还是踏查组织成员过去的探访,均未曾到达过。踏查组成员具体的踏查情况,在各卷踏查校记中有详细的说明。

我在踏查组实地勘察所获资讯的基础上,通过查阅各地史迹的相关材料,撰写各卷的踏查校记,其中也包括对少部分未踏查到的史迹现存状况尽量通过查询相关材料进行了解。踏查校记的撰写主要有两个目的:一、 勘校原书图录中的讹误,诸如图与图题不对应、图的左右翻转、图题的错误等,每一卷中或多或少地存在讹误,均加以厘正;二、 针对原书图版所示史迹和文物,做今昔对比,说明现在的存毁状况。为了把握今昔对比和勘校的范围,踏查校记主要对原书图版所示的史迹和文物进行今昔对比和勘校,对那些在原书解说中提及但未出现在图版中的史迹和文物,原则上不在今昔对比和勘校的范围内。

《中国文化史迹》十二册图集,不包括解说中的插图,共收录了二千三百零五幅照片、拓片、版画和绘画的图。在这二千余幅图中,第四卷图版第二十九、图版第三十一、图版第九十一、图版第一百十八为个人收藏的拓本、雕版经文和图画,原解说或图题已经有所交代。第九卷图版第四十五、图版第四十五、图版第四十六属于日本和朝鲜文物,用于和中国同类文物作比较,其现存状况明确,不在踏查范围之内。各卷之中还有一部分表现山形地势全景或风光式的照片,不直接具体反映史迹和文物,原解说也有所描述,如无明显变化,一般不做今昔对比。在踏查与核对各卷图版所示史迹和文物过程中,除了七十三幅图所示七十二项文物(多数为可移动文物)因踏查寻找未见或查询无果,不明去向和存毁情况之外,其余均经过踏查或查询而得知其是存是毁,在踏查校记中说明现存状况。各卷踏查校记均以一处史迹或文物为单位进行撰写,同时会涉及原书中的若干幅图,由于文中指涉明确,一般不再标出原书的图号和图题,只是在图题存有讹误需要更正时标出图号和图题,示明讹误之所在。

根据踏查校记的两个主要目的,各卷踏查校记均分为两部分。第一部分为勘误,将各卷图版中的各种讹误进行订正,使学界能够正确引用原书图版,不致被误导。经过勘校,各卷均存在讹误,少则二三处,多则二十余处,共发现九十九处。这些讹误之造成,或因排版错乱,或严谨度不够,或认识含混。例如:第一卷图版第四十六“云冈第十二窟门口拱腹右侧”误为第十九窟,将同一石窟群中的窟号标错。图版第九十二“五台山台中罗睺寺”误为显通寺大雄宝殿,由于五台山台怀镇寺院密集,略不留神,就会出错。第五卷图版第十九“石窟寺第一窟天井中央莲花”将龙门石窟莲花洞顶部中央莲花误为巩县石窟第一窟顶部中央的莲花,将两个不同地方石窟的雕刻张冠李戴。从图版第三十二“宋太宗陵石物全景”到图版第三十四“宋太宗陵西门外石狮”共九幅图,图题均标为宋太宗陵的石雕,但是图中所示均为宋仁宗永昭陵或宋英宗厚陵的石雕,是将巩义宋陵石雕归属全部混淆。第九卷图版第九十五“唐太宗昭陵东方石狮”所示石狮乃为唐高宗乾陵南门东侧石狮,显然也属于混淆不明。第十卷图版第二十五“黄鹤楼”所示乃张之洞门生于光绪三十三年(一九〇七)为纪念张之洞政绩所建奥略楼,而且当时楼上最高一层檐下悬挂巨大楷书“奥略楼”匾额,黄鹤楼已于光绪十年焚毁,那时尚未重建,著者乃随里人呼之,显然对此楼之来历并未考察。第十二卷图版第三“北京皇城东华门”所示并非东华门,而是中华门(大清门);图版第十九“北京文庙牌楼”所示并非文庙中的牌坊,而是昌平明十三陵神道南端的石牌坊。这两处明显的错误,一定是粗心造成的。

第二部分为今昔对比,主要观察原书著者拍摄之后史迹和文物约百年来的变化和存毁状况,比较史迹百年前样态与当今存留样态,检查史迹和文物保护程度,旨在加强历史的物态记忆,提高对史迹和文物的保护意识。在表述史迹和文物的现存状况时,重点放在原书著者拍摄之后的经历和变化。关于史迹和文物的历史状况和内容,原书解说一般有较详细的记述,踏查校记一般不再重复,只是在必要的情况下做一些补充和更正。对史迹和文物的存毁状况的描述大致分为几个层级:一、保存状态最理想的是保持原貌且完好;二、经过修复,保持原有形制或样式;三、部分留存,经修整大致恢复原有样式;四、被破坏或捣毁,仅存残骸或基址;五、原史迹不存,大致按原有形式在原址重建;六、地上史迹不存,原址尚存而未重建;七、地上史迹不存,在原址重建但未按照原有样式;八、史迹不存,原址被现代建筑覆盖,或文物不存且未留残骸。至于前述七十二项查询不到的文物,可能被国内外某些机构或个人收藏,或已毁掉,也许将来会重新出现,暂时视为去向与存毁不明。

从对史迹和文物存毁影响的角度来看,百年来中国经历了始自晚清的“庙产兴学”、东西洋人调查和公布中国史迹和文物状况后诱发国际文物商贩策动的文物盗窃之风、军阀混战、抗日战争、“文化大革命”等,史迹和文物在其过程中遭受了巨大破坏。例如,北洋政府时期的军阀混战中,石友三部焚烧少林寺,天龙山石窟造像被文物商贩疯狂盗凿。二十世纪五十年代以后,百废待兴,加上对历史文物遗存保护意识淡薄,拆毁了诸如北京古代城垣这样大型古建综合体,更不必说“文革”时期对史迹普遍的人为破坏,例如,打砸孔子庙的和挖掘孔子墓,损坏韶关南华寺禅宗六祖慧能真身,等等。近几十年来,由于经济的快速发展和基本设施大规模的建设,许多历史文化遗迹未能得到及时适当的保护而不断消失。我曾与芝加哥大学教授巫鸿先生谈及史迹和文物的存毁情况,他发出这样的感慨:“当看到一些重要资料有泯灭危险的时候还是感到非常紧张,似乎历史本身面临泯灭的危机。”关于历史文化遗产对国家民族精神维系和塑造的重要性,毋庸在此多言。我们在踏查过程中常常感叹,在百年来的某些阶段,出于偏见、无知和急功近利,使得许多重要的史迹面目全非,甚至永远消失。我们的踏查不仅仅是从学术角度对史迹进行重访和梳理,也是想借此表明我们的历史文化遗迹是不可再生的,通过今昔的对比,看看那些历尽沧桑的史迹和文物,多么需要保护和尊重,而这种保护和尊重实际上就是对我们自己的历史、文化的保护和尊重。我们选择了一些在踏查过程中拍摄的照片作为各卷踏查校记的配图,由于版面有限,只能对少数史迹和文物的现存状况进行展示。

新的发现

在踏查过程中,我们发现了原书著者的一些疏失。例如,原书著者在调查中国古代建筑遗存状况之后,认为中国现存最早的木构建筑是天津蓟州独乐寺中建于辽代统和二年(九八四)的观音阁和山门与山西大同下华严寺的建于辽代重熙七年(一〇三八)的薄伽教藏殿,之前更古老的木构建筑已经不存了。其实原著者造访过山西省五台山大佛光寺,也见到该寺中的东大殿,但是不知为何就是没有注意到此殿明显的唐代样式,以关野贞的建筑史学识,颇令人费解。原书虽对东大殿门外唐代大中十一年(八五七)的石经幢有所注意,但对大殿的建筑形制视而不见,几乎没有讨论,只是认为殿中的三尊佛像及胁侍菩萨、罗汉、天王等塑像风格不晚于宋代。一九三七年梁思成、林徽因等考察大佛光寺,发现东大殿大梁上有“佛殿主上都送供女弟子宁公遇”题记,与立于殿门外的唐代大中十一年佛顶尊胜陀罗尼经石幢刻文中的“女弟子佛殿主宁公遇”相合,断定此殿与经幢同时建造于唐代大中十一年,是晚唐遗构。更有意思的是,保存较为完好的与大殿同时制造的三佛与菩萨、天王等塑像群中有一尊等人大的女供养人坐像,位于大殿坛基上南侧扇墙之下,隐于高大的天王身侧。女供养人为中年贵族模样,面相端庄,头顶绾圆髻,身着右袵广袖长衣,腰束金带,肩披云形帔。此像与敦煌石窟唐代壁画中的女供养人坐像的位置和情态相符,可比定为殿主宁公遇。林徽因当年还曾与宁公遇塑像合影留念。从后来对东大殿进一步调查和测试的成果来看,东大殿保留了晚唐始建时的绝大部分木构、主佛坛塑像内部木骨泥胎、前内柱列弥陀说法图、卷草三幅壁画及主佛座束腰壁画等。内槽四通四椽栿和前外槽当心间北缝乳栿上,有墨书五通唐代始建题记。这些墨书题记透露出大殿的资助者和兴建者与宣宗朝的高官甚至皇室有关,由于此殿保留始建时的木构建筑、墨书题记、佛教塑像、女供养人塑像、壁画、石经幢纪年等多种物质、图像和文字的证据,对了解晚唐时期佛教信仰活动与官宦、皇室的关系提供了绝佳的实例。梁思成和林徽因首先揭示了中国唐代木构建筑的存在,贡献至伟。他们二人之所以有这种重视历史物质遗存和实地调查的观念,也是得益于现代学术的训练,是中国第一代将目光移向历史物质遗存并践行研究的学者的代表。

我们在踏查过程中,也看到一些当年常盘大定和关野贞久寻未获的重要史迹和文物,或者他们根本未提及的重要文物,这令我们格外兴奋。例如,第二卷的解说记述,常盘大定当年造访河南嵩山会善寺时,根据寺院中的唐代贞元十一年(七九五)所刻陆长源撰《嵩山会善寺戒坛记》碑文的记载,寻找大历二年(七六七)玄同和一行建造的戒坛,但是并未发现痕迹。现在可以看到寺院西边戒坛院残存的戒坛遗址,为方形基座,四角原立有石柱,残留两尊高大的石雕天王像和一些石柱础,这对了解陆长源《嵩山会善寺戒坛记》所记玄同和一行“置五佛正思惟戒坛”的实际样式很有帮助。此外,在会善寺陈列室中还有新出土的唐代风格的石坐佛残像。第五卷的解说记述,常盘大定当年造访安阳灵泉寺时,特别留意寻找此寺的创始人道凭的墓塔,不知怎么却没有找到,感到非常遗憾。其实,道凭法师墓塔就坐落在寺院西侧的小山冈上林子里面,墓塔建于北齐河清二年(五六三),为东西并列的两座单层方形覆钵石塔,形制大同小异。西塔为墓塔,门楣和檐部刻楷书“宝山寺大论师道凭法师烧身塔”和“大齐河清二年三月十七日”题记。东塔为陪塔,无刻铭。双塔除塔身有裂隙之外,基本完好。灵泉寺现在保存着道凭开凿的大留圣窟和他的墓塔,均属于与道凭直接相关的重要遗迹。第七卷的解说记述,常盘大定调查山东长清灵岩寺时,仔细观察了寺塔,并发现了北宋铭刻,但是由于当时塔基被淤土掩埋,看不到塔基的全貌。一九九五年清理塔基淤土,发现塔基嵌板刻连环画形式的阿育王崇佛故事,是研究北宋阿育王信仰的难得图像材料。再有,常盘大定在距离灵岩寺不远西北方向的神宝寺遗址仅看到了开元二十四年(七三六)的大唐齐州神宝寺之碣,其实还存有一座大型的唐代四方佛石雕,他没有发现。此座雕像为四佛背部相连,环坐于束腰莲花台上,头部均已残缺,是唐代表达《法华经》义的造像,目前仍然留在遗址所在的村庄中,亟待保护。第十卷的解说记述,常盘大定在江西庐山白鹿洞书院所见白鹿洞中的石鹿是一个雕刻拙劣的晚近石鹿,一九八二年在书院重新发现了明代石鹿,现在已经将其放在白鹿洞中,使白鹿洞书院大为增色。

我们在踏查过程中看到许多近几十年来新发现的遗址、雕刻和碑碣等史迹和文物,在历次的全国和地方文物普查中登记造册,为历史、宗教和艺术史的研究增添了新的材料,但对它们的保护仍然是一项艰巨的工作。

致谢

常盘大定、关野贞《中国文化史迹》的翻译、踏查和勘校工作先后持续了四年多,踏查组成员的足迹记录在各卷的踏查校记之中。在此,我们特别感谢王春燕、孙文和孙伟珍三位老师的翻译工作,也感谢东京大学平势隆郎教授和同济大学蔡敦达教授的支持。我院董少新教授和行政办公室金秀英女士、杨琴女士在联络译者和出版社方面做了不少工作,一并向他们致以谢意。

本文摘录自《中国文化史迹》, [日]常盘大定 / [日]关野贞 著,上海辞书出版社2018年6月

图一 安阳宝山灵泉寺大留圣窟东壁佛像

图二 安阳宝山灵泉寺大留圣窟南壁佛像

图三 安阳宝山灵泉寺大住圣窟门

图四 安阳宝山灵泉寺大留圣窟门北侧刻文

图五 安阳宝山灵泉寺大住圣窟门外东侧上方刻文

《中国文化史迹》与时代学术潮流

中国许多历史文化遗迹最早的影像资料是欧美和日本的探险家、学者和旅游者拍摄的,他们在实地调查的基础上所形成的调查报告和研究著作,也首先使得这些史迹和文物进入现代学术研究范围。这些调查和资料的收集,是在清末民初中国时局动荡的这段时期进行的。当时,历史悠久、地域广袤、文化遗产丰厚但羸弱落后的中国,是列强觊觎的对象。这些欧美和日本的探险家和学者不畏艰辛,矢志深入中国不同地区进行调查,出于多种目的,赞助这些调查活动的机构大多与那些希望在中国获利的强国有关。但是,这些探险家和学者本人则在当时国际学术潮流中,更热衷于发现中国境内遗存的历史文化遗迹,锐意开辟学术新疆域。现在,那段历史已经渐渐远去,那些曾经在中国各地调查、记录和拍摄各种历史遗迹的探险家和学者,诸如瑞典人斯文·赫定(Sven Hedin,一八六五—一九五二)、喜仁龙(Osvald Siren,一八七九—一九六六),英国人斯坦因(Marc Aurel Stein,一八六二—一九四三),法国人沙畹(Emmanuel-Edouard Chavannes,一八六五—一九一八)、谢阁兰(Victor Segalen,一八七八—一九一九)、伯希和(Paul Pelliot,一八七八—一九四五),俄国人科兹洛夫(Пётр Кузьмич Козлов,一八六三—一九三五)、奥登堡(Сергей Федорович Ольденбург,一八六三—一九三四),德国人李希霍芬(Ferdinand von Richthofen,一八三三—一九〇五)、格伦威德尔(Albert Grünwedel,一八五六—一九三五)、勒柯克(Albert von Le Coq,一八六〇—一九三〇),美国人亨廷顿(Ellsworth Huntington,一八七六—一九四七),日本人大谷光瑞(一八七六—一九四八)、伊东忠太(一八六七—一九五四)、滨田耕作(一八八一—一九三八)、关野贞(一八六八—一九三五)、常盘大定(一八七〇—一九四五)、鸟居龙藏(一八七〇—一九五三)等,均已经成学术史上的人物。他们撰写的调查考古报告、著作和游记,编辑的图册等资料,奠定了他们在所涉研究领域中开拓者和先驱者的地位。他们对中国西部地区史迹和文物的调查和研究,促生了敦煌学、吐鲁番学、藏学和西夏学等研究内陆亚洲历史、语言、民族、宗教和艺术的新学科;对中国东部和中部地区的调查和研究,则在中国传统史学之外,揭示了广泛散布在城市、乡镇、山林中的各种历史遗迹在还原和重构历史的重要性,开启中国历史文化研究的新视野和新方法,拉开了中国历史研究转型的序幕。

二十世纪早期中国史学界的四大文献发现——殷墟甲骨文、敦煌遗书、居延汉简及大内档案——其中敦煌遗书和居延汉简这两项就是在这个时期外国探险家和学者在中国调查和发掘文化史迹的活动中发现的。中国传统史学仅关注传世文献,但自这四大宗文献被发现以来,由于它们是文字记录而被重视和使用,出土文献从此进入史学家们的视野,成为史学研究更为直接的文字证据。王国维在此基础上明确提出的“二重证据法”,好像推开一扇大门,使中国史学研究进入一个新境界。他所言“纸上之材料”与“地下之新材料”的互证,乃指传世之文献与出土之文献的互证,史料由传世文献扩大到出土文献,同时也使史学研究的材料证据方法从单一证据法走向二重证据法。但是,这种二重证据法仍然局限于文字证据,仍然属于传统史学注重文献记载的观念和理路。

在中国,尽管历史上也有诸如郦道元《水经注》、杨衒之《洛阳伽蓝记》、张彦远《历代名画记·记两京外州寺观壁画》和段成式《酉阳杂俎·寺观记》等这样以实物遗存为记录对象的著述,但在浩瀚的传世文献中毕竟属于涓涓细流,并没有在近代由国人有意识地将其发展成与文献相对应的史学研究方法和材料。宋代以来的金石学发展到晚清,也始终停留在获取“金石”上面文字“证经补史”的层面上,对“金石”本身的物质性、功能性和存在空间并不关注,直到二十世纪早期西方考古学传入中国,金石学被融入考古学后才有所改观。但是,传统史学持久的影响乃基于中国传世文献的丰厚和一脉相承系统性,众多历史问题仅凭传世文献就可以得到相当程度的解决,年代越晚越是如此,因此传统史学观念至今仍然固执地拘束着相当一部分学者的治学视野和观念。致使考古学和艺术史学这两个在西方有着密切关联的孪生学科传到中国时,竟分别归属于“历史”和“美术”,使得两者之间的互补和交融大打折扣。其实,复原历史文化所需要的证据是多元的或者多重的,我们既要看到由文献构成的历史,也要关注由物质和图像构成的历史,只有将它们融会起来,才有可能还原较为完整的历史世界。

清末民初西洋人和东洋人在中国各地的调查,发现大量的新资料,使海外汉学的视野迅速扩大,这恰好与西方新史学的萌动相呼应,同时也使中国学者将视野从内地扩大到边疆,从汉文文献扩大到少数民族文献和死文字文献,从官辑史书档案和经藏扩大到民间各类文书。除了发现大量的古代写本、简牍等文字材料之外,他们还对由建筑、器物、雕塑、绘画等各种人造实物构成的寺观、石窟、祠庙、城垣、居址、陵墓等宗教和世俗的史迹进行系统的调查和梳理,将它们当做与文献对等的材料,在历史文化研究中发挥重要作用。这改变了中国史学研究的传统模式,突破了传世文献考证和金石学的藩篱。其中日本学者常盘大定和关野贞编著的十二卷《支那文化史迹》(东京:法藏馆,一九三九—一九四一。新版更名为《中国文化史迹》)是研究中国东部和中部地区历史文化遗迹的重要著作,在保存史迹图像资料和促使物质材料进入史学研究方面具有重大作用。这套书的两位著者,常盘大定是佛教史学家,关野贞是建筑史学家,他们的合作本身就具有一种新时代学术倾向,带有方法论的色彩,将文献的叙述与物质和图像的叙述融合起来,在当时对国人来讲无疑是一种超前的学术意识和做法。常盘本人治佛教是从文献梳理和遗迹调查两方面入手,将佛教史研究与物质和图像的遗存结合起来,他与关野的合作可以说是二十世纪早期新史学酝酿时期逐渐走出单一文献证据法的潮流所使然。

这套书不仅保留了中国东部和中部众多重要文化史迹的丰富照片图像资料,同时也是那个时期以沟通不同学科的方式阐释中国历史文化的代表之作。因此,有必要对这套书收录的史迹及其相关阐述进行重新审视,观察常盘和关野如何将史籍、经典、文集、方志、寺志、山志等文献与历史遗迹相互印证,特别是他们对那些与史迹密切关联甚至合为一体的碑碣、经幢、造像记、塔铭、墓志铭等铭刻文献的发掘和利用,不仅是对史书和方志的增补,也纠正了史书和方志中的许多谬误。这些铭刻文献既是一种文字证据,也由于附着于建筑、造像、墓葬等物质形式之上,其本身也呈现出特定的物质形态,因此具有文字和物质的双重证据作用。这种跟随史迹的始建、修缮、改建、扩建、毁后重建、赐名、敕造等活动同时或不久之后产生的铭刻文献,具有原始性、纪实性,具有类似现场记录的性质,在研究中属于关键性的文献证据。这种铭刻文献,自宋代以来已经被金石学家们所重视,有许多已经被辑录在各种金石著作之中,诸如宋代赵明诚《金石录》,清代王昶《金石萃编》,叶昌炽《语石》,冯云鹏、冯云鹓《金石索》,陆耀遹《金石续编》等以及众多地方性金石著录,常盘和关野在调查时,在各地寺观、祠庙、书院等遗址仍然发现一些未曾见诸著录的铭刻文献,这对勘校补证传世文献极为重要。他们将这些附属于史迹的不同时期的碑版铭刻串联起来,成为曾经活跃于此的历史人物和发生于此的历史事件的证据,也与曾经存在于此或现在依然存在于此的建筑、造像等物质遗存相互为证,文字证据和物质证据的结合,使得历史上的某些情境的还原变得立体而鲜活,可触可视,曾经的历史跃然于眼前。物质性的史迹穿越时间,存在于现实空间,这使得我们感到现实与历史之间是贯通的,历史是现实的一部分,是现实的底层。历史的文化血脉并不只是存在于传世文献之中,它可能就在我们生存的空间,并对我们的思想和行为产生潜移默化的作用。于此可知,历史文化遗迹的物质层面和图像的视觉感知,对于我们认知历史与现实何等重要。

《中国文化史迹》的内容构成

《中国文化史迹》所录图版绝大多数选自常盘大定和关野贞二人历次到中国调查史迹时所拍摄的照片和拓印的拓本,但是也有一些是选自其他日本人诸如伊东忠太、塚本靖、诸桥辙次、田中俊逸、早崎梗吉、山本明、小野玄妙、监谷温等在中国调查时的照片和拓本,同时在解说中也采用了这些人的调查记录,并参考了伊东忠太《支那建筑史》(东京:雄山阁,一九三一)、亚细亚写真大观社编十六辑《亚细亚大观》(大连:亚细亚写真大观社,一九三五—一九四二)、木下杢太郎《大同石佛寺》(东京:座右宝刊行会,一九四一)、森清太郎《广东名胜史迹》(广州:岳阳堂药行发行所,一九二二)、中村不折《兰亭考及法帖概说》(东京:雄山阁,一九三三)等著述和图集,也引用了一些图像。此外,还有些照片是著者请曾留学日本庆应大学的甯超武及太原美丽兴照相馆所拍。对于这些使用他人的图像和著述,常盘和关野均予以明确交代。

这套十二卷本《中国文化史迹》是在常盘大定和关野贞二人所撰五册本《支那佛教史迹》和常盘大定所撰《支那佛教史迹纪念册》(《广福巡礼记》)的基础上扩充而成的,旨在较为全面地反映中国文化史迹,将他们在中国调查所获佛教以外的其他史迹内容,诸如帝王陵墓、文庙、书院、名人遗迹、城垣、道观、城隍庙等,也包括进去。从全书内容来看,关于佛教史迹的图版最为全面系统,与汉地佛教教派诸如天台宗、三论宗、华严宗、禅宗、唯识宗、律宗、净土宗、密宗、三阶教等教派有关的重要寺院和山林,大多收录了进来。历史上佛教各教派创始人等高僧大德曾经居止、著述、弘法的寺院遗迹,以及较大的石窟群,均是他们调查的对象。循着原书中的佛教史迹,著者将从魏晋到清代的汉地佛教历史人物与具体的寺院、山林贯穿起来,使佛教史、艺术史和建筑史综合为一体。

原书记述了大小佛教石窟群和摩崖窟龛二十九处,其中大型或较大石窟群八处,如云冈石窟、龙门石窟、巩县石窟、北响堂山石窟、南响堂山石窟、天龙山石窟等华北地区北魏至隋唐造像,广元千佛崖、皇泽寺北朝晚期至唐代窟龛,南京摄山千佛岩南朝齐梁至唐宋元明造像和杭州飞来峰隋唐五代宋元摩崖洞造像。杭州西湖周边零星散布的五代宋元小窟龛、安阳灵泉寺北齐隋代石窟、山东济南和青州附近分布的北朝隋唐小窟龛群,也均有较详细的介绍。应该说,原书相当系统地考察和梳理了汉地佛教石窟造像,但是也有像四川大足宝山石窟、乐山大佛和陕西彬县大佛寺石窟等这样重要的佛教造像未进入原书著者的视野。

原书著者调查了山西五台、湖南南岳、四川峨眉山、安徽九华山、江西庐山、浙江普陀山和天台山等七座著名的佛教圣山,这些佛山集中了较多的历代寺院,或为各菩萨信仰的道场,或为教派的祖庭与传习之地。

原书包括了汉地佛教寺院或寺院遗址共二百三十四处,包括天台国清寺,余杭径山寺,长安慈恩寺、兴善寺、青龙寺、香积寺、华严寺、百塔寺,嵩山少林寺,正定临济寺,交城玄中寺,长清灵岩寺,北京雍和宫、戒台寺,南京栖霞寺、瓦官寺、鸡鸣寺(同泰寺)、清凉寺,镇江江天寺、北固山甘露寺,句容宝华山慧居寺,庐山东林寺,当阳玉泉寺,黄梅东山寺,广州光孝寺,曹溪南华寺,南岳南台寺、严福寺,福清雪峰崇圣寺等,均是不同时期佛教各教派的祖庭和根本道场,或在佛教史上具有重要意义的寺院。这些寺院除了建筑之外,一般包括历代雕塑造像、碑铭、墓塔、高僧真身、寺塔或经幢等遗迹,有些寺院尚保存珍贵的古本经藏,个别寺院存留大量石刻经文。其中的二十四处寺院遗址,在常盘大定和关野贞造访时仅存寺塔、碑碣铭刻或经幢。另外,尚有一些较为独立的佛教遗迹,计有十处佛塔,五处高僧修行、注疏经论或传为菩萨显化的洞窟,一处僧人墓林,一处佛亭,一处巨石,一处系列石柱刻经,三处摩崖山石刻经或铭刻,九通碑铭或造像碑。原书所囊括的佛教寺院和遗迹,基本反映了汉地佛教发展、演变、教派衍生以及和各派互动过程中发生的诸多事件的地点,使我们能够将汉地佛教的发展与不同区域具体寺院和各寺院的时间轴结合起来,仿佛我们在时空中穿越在不同的寺院和遗迹,来到不同时期的高僧修行、传法、译经和著述的场所。这部《中国文化史迹》实际上包含一部较为完整的汉地佛教史,与一般仅以文献和经典为根据书写的佛教史不同,流传下来的寺院建筑和碑碣铭刻、造像等大量史迹和遗物本身乃是汉地佛教史的物质载体,使我们感到历史是可感可触的,直接处于古代各派高僧们的行迹空间。对这些寺院的历史及其遗存的梳理,从某种程度上讲,乃是基于文献之上,对佛教历史物质存在的复原。应该说,这些寺院和遗迹相当全面地构成了汉地佛教史的物质文化层面。在我们重访这些佛教史迹时,不难看出当年常盘大定和关野贞历次对中国汉地佛教史迹的调查,均有较为严密的计划和行程安排,寻访的目标也十分明确。

原书解说中言及各寺院时,涉及佛教史上具有重要地位的高僧,便专设高僧小传,予以详细介绍。这样的小传计有四十一个,包括北魏至东魏的昙鸾,北齐的道凭,隋代的灵裕,隋代唐初的慧休、道信,唐代的弘忍、神秀、慧能、玄觉、澄观、法钦、大颠、义玄、义存,唐末五代的文偃、延寿,北宋的遵式、省常、智圆、知礼,明代袾宏、憨山,明末清初的隐元等。其中禅宗六祖慧能分别在第六卷和第十卷均设有小传,但繁简不同。还有三十余名高僧虽未设有小传,但留有其法嗣或信徒刻造的碑铭记载其行迹,或是在行文中夹述其生平修为,诸如十六国时期的佛图澄、鸠摩罗什,东晋的慧远,北魏的慧光,南朝齐梁的僧朗,南朝梁陈的慧思,北齐的僧稠,北魏至隋代的慧可,南陈至隋代的智,隋代的信行,唐代的法融、道安(慧安)、玄奘、怀让、道义、法藏、宗密、灵祐,北宋的净源,元代的福裕、复庵,明代的三昧等。原书著者特别留意日本僧人在中国的求法和巡礼活动,诸如唐代的灵仙、最澄、空海、慧萼,北宋的成寻,南宋的圆尔辨圆,元代的邵元等,他们大多是日本佛教史上关键性的人物。同时,原著者对东渡日本传法的中国高僧诸如唐代的鉴真、明代的隐元等也着墨颇多,并对北宋初期来自高丽的义通和谛观在复兴天台宗方面的贡献也有所记述。在对上述高僧的记述中,不同时期各教派的产生、演变、传承、交集和兴衰,被罗织成一个较为完整的纵横有序的网络,而且观察佛教是如何展开的。

关于道教史迹,原书图版收录了道教宫观及宫观遗址二十八处,诸如茅山九霄宫、元符观,苏州玄妙观,登封嵩阳观,成都青羊宫,泰山碧霞祠,济南北极阁,鹿邑太清宫以及北京白云观等,这些宫观大多在近年进行了修整或重建。其中有些道观在常盘大定和关野贞调查时建筑已经不存,仅余碑铭和砖塔等。可以看出,著者对于道教史迹基本是在寻访佛教史迹的过程中顺便调查和拍摄的,并没有刻意追求道教史迹的系统化。至于陕西户县祖庵重阳宫、周至楼观台、河南开封延庆观、山西芮城永乐宫、湖北武汉长春观以及江西鹰潭龙虎山正一观等这样不可忽略的道教史迹,原书并未提及。原书对天台山诸佛寺有详尽的调查,而对在道教史上具有重要地位的天台山桐柏宫却未详细介绍且未在图版中展示。中国道教石窟造像并不多,原书包括了太原龙山唐代和蒙元时期石窟造像、青州云门山元明道教石窟造像和剑阁重阳亭道教造像等三处道教石窟造像。关于道教史上重要的人物,均未专设小传予以较为详细的介绍,诸如北魏的寇谦之、南朝宋的陆修静、南朝齐梁的陶弘景、唐代的潘师正、吴筠、司马承祯、五代北宋的陈抟、北宋的张伯端、金代的马丹阳、金元时期的宋德方等,仅在介绍相关史迹时,略加述之。原书结合道教史迹大略讨论了道教在魏晋南北朝时期与佛教竞争互动过程中自身发展以及宋元全真教南北各宗演变等情况。

自周秦以来至宋明,在由山岳崇拜逐渐形成和完备的山岳祭祀制度中,五岳五镇作为中国古代地理坐标和皇权象征,被纳入国家祭祀。山岳信仰还伴随着山神信仰,并且在东汉以后与佛教和道教合流,五岳五镇在不同程度上也成为佛教和道教依托,发展成为儒释道三教共同的圣山。原书记述了五岳祠庙中的四座,即泰安岱庙、华阴西岳庙、嵩山中岳庙和衡山南岳庙,遗漏了曲阳北岳庙。关于五镇,仅收录的会稽山南镇庙。

原书所录与儒家历史文化有关的史迹,大致有以下几类: 一、文庙、孔子庙、贡院和国子监十四处;二、书院六处;三、禹碑五处;四、祭祀和纪念古代帝王、圣贤、将相等历史人物的祠庙、遗址、纪功碑和纪念碑等二十处;五、藏书楼或古物收藏场所三处。著者所调查的较为重要的儒家史迹数量相当多,但记述中涉及到孔子、颜子、孟子、韩愈、周敦颐、王阳明等人物时,均未专设小传,解说关于这些儒家人物的介绍也较为简要。

此外,原书还收录了帝王、官宦、圣贤、名士的陵墓及神道碑、石阙和石雕四十二处,皇家宫殿园囿和祭坛七处,文人祠庙和遗迹、园林、桥涵、楼阁、风景名胜二十四处,城垣、城楼、照壁、烽火台及关隘等十六处、城隍庙一处和关帝庙二处。

纵观原书图版和解说,虽然佛教史迹占有多半篇幅,而儒家和道教史迹相对较少,但就二十世纪前半叶来说,这套书对中国文化史迹的覆盖面是最广的,内容是最为丰富的。

常盘大定和关野贞的调查,除了追寻史迹在历史上的沿革变化之外,还留意于史迹在他们当时造访时的活态状况,许多史迹并未完全成为与现实不相干的“死物”,而是仍然处于正在进行时态中的文化、宗教与政治活动的场所或物质载体,呈现出历史与现实的聚合,悠久的文化传承与当下宗教活动、政治形势和日常生活的关联。藉此,我们还可以从史迹的活态现状中反思中国文化的过去与现在、传统与新变,进而洞察将来的走向。例如,第三卷解说提到,广州光孝寺曾是南朝时期梵僧求那跋陀罗建造戒坛之地,禅宗初祖达摩行经于此,六祖慧能在此与众僧议论风幡并在菩提树下剃发,均是岭南佛教史上的重要事件。当常盘大定于一九二八年造访光孝寺时,所见乃是清代道光十一年(一八三一)重修后直到民国初期的遗存状况,当时寺院被市立第二十七小学校、法官学校和警官学校占用,可知此寺在“庙产兴学”之风中被学校占用,宗教活动停顿,此后长期处于类似状态。而同处广州的六榕寺则是另一番景象,常盘大定所见寺院建筑主要为清代同治十三年(一八七四)重修,当时中华佛教总会广东支部设在六榕寺,由于住持铁禅善于和政界人物周旋,特别是曾与孙中山交好,在广州市政府以整顿市容为由没收寺产的过程中,使得这座始建于南梁、供奉着北宋端拱二年(九八九)造六祖慧能铜像、苏轼曾经游历题额的古刹暂时得以保全。位于韶关的曹溪南华寺以南宗六祖慧能道场而闻名于世,常盘大定探访时所见寺院为清代康熙七年(一六八八)平南王尚可喜重新修葺后的遗存,供奉着六祖慧能的真身,由于地处偏僻,幸免于毁寺风潮影响。随后数年虚云和尚得到广东西北区绥靖公署主任李汉魂的资助,修整南华寺(李汉魂自称“南华居士”,一九八七年故于纽约,遵其遗愿,骨灰被安放在南华寺)。第四卷解说提到,福建厦门南普陀寺始建于唐末五代,清代康熙二十二年由施琅重建,为观音道场。常盘大定造访时,太虚法师已任南普陀寺方丈和闽南佛学院院长,并在两年后重建寺内的八角形三层的大悲阁。第五卷解说记述,关野贞造访开封唐宋名刹大相国寺时,所见寺院为清代乾隆三十一年(一七六六)巡抚阿思哈重修后的遗存,关野贞一行游览时,寺院内充斥着各色商店和饭馆,杂乱不堪。实际上当时冯玉祥已将大相国寺改为“中山市场”。以上几处历史悠久的寺院在著者调查前后不久的状况和变化,反映了二十世纪二三十年代佛教如何受到时局的影响,名僧如铁禅等人与政治人物的复杂关系,展示了那个时代中国佛教与社会、政治的互动图景。

《中国文化史迹》的实地踏查、勘校与今昔对比

常盘大定、关野贞《中国文化史迹》所录史迹照片图像和解说的学术和资料价值,对于我们所从事文化史的研究工作十分重要。书中保留的大量照片所反映的史迹和文物,经历百年的时代巨变,已经有很大的变化,其中多数史迹和文物保存至今,但是也有相当部分由于各种人为或自然的因素,现在已经不存,或者损坏,或者改变样貌,使得书中的照片图像已然成为保留这些史迹和文物物质样态的唯一材料,其珍贵性自不待言。鉴于此,在葛兆光先生的倡议下,复旦大学文史研究院决定与上海辞书出版社合作,组织人员翻译这套书的解说部分,并且对书中图版所涉及的史迹和文物进行实地踏查,比较它们的今昔变化,勘校图版中的谬误,出版附有踏查校记的中译本《中国文化史迹》。当我们向一直保持合作关系的日本东京大学东洋文化研究所的同仁说明我们的设想之后,他们非常赞同。二〇一四年十二月十四日至十八日,在东京大学参加由东京大学东洋文化研究所、普林斯顿大学东亚系和复旦大学文史研究院三方合作举办的学术研讨会期间,我与葛兆光教授、杨志刚教授和邓菲副教授一同观看了由东洋文化研究所平势隆郎教授负责保管的当年常盘大定和关野贞等人在中国调查时所拍照片底版及相关图册等资料。先前若干年,同济大学蔡敦达教授曾与平势隆郎教授和东京大学工学部有言,打算在中国出版中译本《中国文化史迹》,但是由于某些原因此项计划一直没有实施。当平势隆郎教授知道我们有此项计划后,便与蔡敦达教授沟通。蔡敦达教授欣然赞同我们的计划,并应邀到复旦大学文史研究院来商讨相关事宜,表示愿意支持。然后,我院开始启动这项计划,邀请河南大学外语学院王春燕老师和孙文老师翻译第一卷至第六卷的解说、燕园众欣纳米科技(北京)有限公司孙伟珍老师翻译第七卷至第十二卷的解说。

二〇一四年七月三十日开始,我们组织了《中国文化史迹》踏查组,由我主持踏查勘校工作。先后参与实地踏查的人员有我和邓菲副教授以及在读博士生钱云、邵小龙、谢一峰、杨洁、庄程恒和周洁,在站博士后研究人员司红伟也参与了踏查。院长杨志刚教授(现任上海博物馆馆长)积极支持此项工作,并陪同踏查组到河南省洛阳、巩义考察了北宋帝陵、龙门石窟、巩县石窟等史迹,联络当地文博单位,为踏查工作提供便利。在过去的三年中,踏查组陆续分头到河南、河北、山西、陕西、北京、天津、山东、江苏、上海、安徽、江西、四川、湖北、湖南、广东、福建、浙江等地查看原书图版所示史迹的现存状况,尽量按旧照的拍摄角度重新拍照,进行今昔对比。由于经费和时间的限制,这次组织的踏查并未完全覆盖原书图版所示史迹。而那些未被覆盖的史迹中有相当一部分,我本人在二〇一四年之前出于其他目的曾经去考察或观览过,对史迹现状有所了解。此外,尚有少部分史迹,无论这次组织的踏查,还是踏查组织成员过去的探访,均未曾到达过。踏查组成员具体的踏查情况,在各卷踏查校记中有详细的说明。

我在踏查组实地勘察所获资讯的基础上,通过查阅各地史迹的相关材料,撰写各卷的踏查校记,其中也包括对少部分未踏查到的史迹现存状况尽量通过查询相关材料进行了解。踏查校记的撰写主要有两个目的:一、 勘校原书图录中的讹误,诸如图与图题不对应、图的左右翻转、图题的错误等,每一卷中或多或少地存在讹误,均加以厘正;二、 针对原书图版所示史迹和文物,做今昔对比,说明现在的存毁状况。为了把握今昔对比和勘校的范围,踏查校记主要对原书图版所示的史迹和文物进行今昔对比和勘校,对那些在原书解说中提及但未出现在图版中的史迹和文物,原则上不在今昔对比和勘校的范围内。

《中国文化史迹》十二册图集,不包括解说中的插图,共收录了二千三百零五幅照片、拓片、版画和绘画的图。在这二千余幅图中,第四卷图版第二十九、图版第三十一、图版第九十一、图版第一百十八为个人收藏的拓本、雕版经文和图画,原解说或图题已经有所交代。第九卷图版第四十五、图版第四十五、图版第四十六属于日本和朝鲜文物,用于和中国同类文物作比较,其现存状况明确,不在踏查范围之内。各卷之中还有一部分表现山形地势全景或风光式的照片,不直接具体反映史迹和文物,原解说也有所描述,如无明显变化,一般不做今昔对比。在踏查与核对各卷图版所示史迹和文物过程中,除了七十三幅图所示七十二项文物(多数为可移动文物)因踏查寻找未见或查询无果,不明去向和存毁情况之外,其余均经过踏查或查询而得知其是存是毁,在踏查校记中说明现存状况。各卷踏查校记均以一处史迹或文物为单位进行撰写,同时会涉及原书中的若干幅图,由于文中指涉明确,一般不再标出原书的图号和图题,只是在图题存有讹误需要更正时标出图号和图题,示明讹误之所在。

根据踏查校记的两个主要目的,各卷踏查校记均分为两部分。第一部分为勘误,将各卷图版中的各种讹误进行订正,使学界能够正确引用原书图版,不致被误导。经过勘校,各卷均存在讹误,少则二三处,多则二十余处,共发现九十九处。这些讹误之造成,或因排版错乱,或严谨度不够,或认识含混。例如:第一卷图版第四十六“云冈第十二窟门口拱腹右侧”误为第十九窟,将同一石窟群中的窟号标错。图版第九十二“五台山台中罗睺寺”误为显通寺大雄宝殿,由于五台山台怀镇寺院密集,略不留神,就会出错。第五卷图版第十九“石窟寺第一窟天井中央莲花”将龙门石窟莲花洞顶部中央莲花误为巩县石窟第一窟顶部中央的莲花,将两个不同地方石窟的雕刻张冠李戴。从图版第三十二“宋太宗陵石物全景”到图版第三十四“宋太宗陵西门外石狮”共九幅图,图题均标为宋太宗陵的石雕,但是图中所示均为宋仁宗永昭陵或宋英宗厚陵的石雕,是将巩义宋陵石雕归属全部混淆。第九卷图版第九十五“唐太宗昭陵东方石狮”所示石狮乃为唐高宗乾陵南门东侧石狮,显然也属于混淆不明。第十卷图版第二十五“黄鹤楼”所示乃张之洞门生于光绪三十三年(一九〇七)为纪念张之洞政绩所建奥略楼,而且当时楼上最高一层檐下悬挂巨大楷书“奥略楼”匾额,黄鹤楼已于光绪十年焚毁,那时尚未重建,著者乃随里人呼之,显然对此楼之来历并未考察。第十二卷图版第三“北京皇城东华门”所示并非东华门,而是中华门(大清门);图版第十九“北京文庙牌楼”所示并非文庙中的牌坊,而是昌平明十三陵神道南端的石牌坊。这两处明显的错误,一定是粗心造成的。

第二部分为今昔对比,主要观察原书著者拍摄之后史迹和文物约百年来的变化和存毁状况,比较史迹百年前样态与当今存留样态,检查史迹和文物保护程度,旨在加强历史的物态记忆,提高对史迹和文物的保护意识。在表述史迹和文物的现存状况时,重点放在原书著者拍摄之后的经历和变化。关于史迹和文物的历史状况和内容,原书解说一般有较详细的记述,踏查校记一般不再重复,只是在必要的情况下做一些补充和更正。对史迹和文物的存毁状况的描述大致分为几个层级:一、保存状态最理想的是保持原貌且完好;二、经过修复,保持原有形制或样式;三、部分留存,经修整大致恢复原有样式;四、被破坏或捣毁,仅存残骸或基址;五、原史迹不存,大致按原有形式在原址重建;六、地上史迹不存,原址尚存而未重建;七、地上史迹不存,在原址重建但未按照原有样式;八、史迹不存,原址被现代建筑覆盖,或文物不存且未留残骸。至于前述七十二项查询不到的文物,可能被国内外某些机构或个人收藏,或已毁掉,也许将来会重新出现,暂时视为去向与存毁不明。

从对史迹和文物存毁影响的角度来看,百年来中国经历了始自晚清的“庙产兴学”、东西洋人调查和公布中国史迹和文物状况后诱发国际文物商贩策动的文物盗窃之风、军阀混战、抗日战争、“文化大革命”等,史迹和文物在其过程中遭受了巨大破坏。例如,北洋政府时期的军阀混战中,石友三部焚烧少林寺,天龙山石窟造像被文物商贩疯狂盗凿。二十世纪五十年代以后,百废待兴,加上对历史文物遗存保护意识淡薄,拆毁了诸如北京古代城垣这样大型古建综合体,更不必说“文革”时期对史迹普遍的人为破坏,例如,打砸孔子庙的和挖掘孔子墓,损坏韶关南华寺禅宗六祖慧能真身,等等。近几十年来,由于经济的快速发展和基本设施大规模的建设,许多历史文化遗迹未能得到及时适当的保护而不断消失。我曾与芝加哥大学教授巫鸿先生谈及史迹和文物的存毁情况,他发出这样的感慨:“当看到一些重要资料有泯灭危险的时候还是感到非常紧张,似乎历史本身面临泯灭的危机。”关于历史文化遗产对国家民族精神维系和塑造的重要性,毋庸在此多言。我们在踏查过程中常常感叹,在百年来的某些阶段,出于偏见、无知和急功近利,使得许多重要的史迹面目全非,甚至永远消失。我们的踏查不仅仅是从学术角度对史迹进行重访和梳理,也是想借此表明我们的历史文化遗迹是不可再生的,通过今昔的对比,看看那些历尽沧桑的史迹和文物,多么需要保护和尊重,而这种保护和尊重实际上就是对我们自己的历史、文化的保护和尊重。我们选择了一些在踏查过程中拍摄的照片作为各卷踏查校记的配图,由于版面有限,只能对少数史迹和文物的现存状况进行展示。

新的发现

在踏查过程中,我们发现了原书著者的一些疏失。例如,原书著者在调查中国古代建筑遗存状况之后,认为中国现存最早的木构建筑是天津蓟州独乐寺中建于辽代统和二年(九八四)的观音阁和山门与山西大同下华严寺的建于辽代重熙七年(一〇三八)的薄伽教藏殿,之前更古老的木构建筑已经不存了。其实原著者造访过山西省五台山大佛光寺,也见到该寺中的东大殿,但是不知为何就是没有注意到此殿明显的唐代样式,以关野贞的建筑史学识,颇令人费解。原书虽对东大殿门外唐代大中十一年(八五七)的石经幢有所注意,但对大殿的建筑形制视而不见,几乎没有讨论,只是认为殿中的三尊佛像及胁侍菩萨、罗汉、天王等塑像风格不晚于宋代。一九三七年梁思成、林徽因等考察大佛光寺,发现东大殿大梁上有“佛殿主上都送供女弟子宁公遇”题记,与立于殿门外的唐代大中十一年佛顶尊胜陀罗尼经石幢刻文中的“女弟子佛殿主宁公遇”相合,断定此殿与经幢同时建造于唐代大中十一年,是晚唐遗构。更有意思的是,保存较为完好的与大殿同时制造的三佛与菩萨、天王等塑像群中有一尊等人大的女供养人坐像,位于大殿坛基上南侧扇墙之下,隐于高大的天王身侧。女供养人为中年贵族模样,面相端庄,头顶绾圆髻,身着右袵广袖长衣,腰束金带,肩披云形帔。此像与敦煌石窟唐代壁画中的女供养人坐像的位置和情态相符,可比定为殿主宁公遇。林徽因当年还曾与宁公遇塑像合影留念。从后来对东大殿进一步调查和测试的成果来看,东大殿保留了晚唐始建时的绝大部分木构、主佛坛塑像内部木骨泥胎、前内柱列弥陀说法图、卷草三幅壁画及主佛座束腰壁画等。内槽四通四椽栿和前外槽当心间北缝乳栿上,有墨书五通唐代始建题记。这些墨书题记透露出大殿的资助者和兴建者与宣宗朝的高官甚至皇室有关,由于此殿保留始建时的木构建筑、墨书题记、佛教塑像、女供养人塑像、壁画、石经幢纪年等多种物质、图像和文字的证据,对了解晚唐时期佛教信仰活动与官宦、皇室的关系提供了绝佳的实例。梁思成和林徽因首先揭示了中国唐代木构建筑的存在,贡献至伟。他们二人之所以有这种重视历史物质遗存和实地调查的观念,也是得益于现代学术的训练,是中国第一代将目光移向历史物质遗存并践行研究的学者的代表。

我们在踏查过程中,也看到一些当年常盘大定和关野贞久寻未获的重要史迹和文物,或者他们根本未提及的重要文物,这令我们格外兴奋。例如,第二卷的解说记述,常盘大定当年造访河南嵩山会善寺时,根据寺院中的唐代贞元十一年(七九五)所刻陆长源撰《嵩山会善寺戒坛记》碑文的记载,寻找大历二年(七六七)玄同和一行建造的戒坛,但是并未发现痕迹。现在可以看到寺院西边戒坛院残存的戒坛遗址,为方形基座,四角原立有石柱,残留两尊高大的石雕天王像和一些石柱础,这对了解陆长源《嵩山会善寺戒坛记》所记玄同和一行“置五佛正思惟戒坛”的实际样式很有帮助。此外,在会善寺陈列室中还有新出土的唐代风格的石坐佛残像。第五卷的解说记述,常盘大定当年造访安阳灵泉寺时,特别留意寻找此寺的创始人道凭的墓塔,不知怎么却没有找到,感到非常遗憾。其实,道凭法师墓塔就坐落在寺院西侧的小山冈上林子里面,墓塔建于北齐河清二年(五六三),为东西并列的两座单层方形覆钵石塔,形制大同小异。西塔为墓塔,门楣和檐部刻楷书“宝山寺大论师道凭法师烧身塔”和“大齐河清二年三月十七日”题记。东塔为陪塔,无刻铭。双塔除塔身有裂隙之外,基本完好。灵泉寺现在保存着道凭开凿的大留圣窟和他的墓塔,均属于与道凭直接相关的重要遗迹。第七卷的解说记述,常盘大定调查山东长清灵岩寺时,仔细观察了寺塔,并发现了北宋铭刻,但是由于当时塔基被淤土掩埋,看不到塔基的全貌。一九九五年清理塔基淤土,发现塔基嵌板刻连环画形式的阿育王崇佛故事,是研究北宋阿育王信仰的难得图像材料。再有,常盘大定在距离灵岩寺不远西北方向的神宝寺遗址仅看到了开元二十四年(七三六)的大唐齐州神宝寺之碣,其实还存有一座大型的唐代四方佛石雕,他没有发现。此座雕像为四佛背部相连,环坐于束腰莲花台上,头部均已残缺,是唐代表达《法华经》义的造像,目前仍然留在遗址所在的村庄中,亟待保护。第十卷的解说记述,常盘大定在江西庐山白鹿洞书院所见白鹿洞中的石鹿是一个雕刻拙劣的晚近石鹿,一九八二年在书院重新发现了明代石鹿,现在已经将其放在白鹿洞中,使白鹿洞书院大为增色。

我们在踏查过程中看到许多近几十年来新发现的遗址、雕刻和碑碣等史迹和文物,在历次的全国和地方文物普查中登记造册,为历史、宗教和艺术史的研究增添了新的材料,但对它们的保护仍然是一项艰巨的工作。

致谢

常盘大定、关野贞《中国文化史迹》的翻译、踏查和勘校工作先后持续了四年多,踏查组成员的足迹记录在各卷的踏查校记之中。在此,我们特别感谢王春燕、孙文和孙伟珍三位老师的翻译工作,也感谢东京大学平势隆郎教授和同济大学蔡敦达教授的支持。我院董少新教授和行政办公室金秀英女士、杨琴女士在联络译者和出版社方面做了不少工作,一并向他们致以谢意。

本文摘录自《中国文化史迹》, [日]常盘大定 / [日]关野贞 著,上海辞书出版社2018年6月