深度阅读

亚历山大大帝和希腊化王国时代的远距离贸易

正如在最近的一本关于丝绸之路历史的专著(Liu 2010)中所强调的那样,在精确意义上被描述为“丝绸路线”,在宽泛程度上可称为“欧亚地区之间的贸易”的丝绸之路在涉及起源问题的谈论时,通常关联着罗马和汉两个大帝国之间的交换,它们是这条路线的两个界标。交换在过去的时代唤起了一条跨越陆地的远距离东西向贸易线路。在大量留存考古证据的推动下,这种丝绸之路的简单理解应该在罗马帝国和汉帝国后期历史的视野中,进行更加细致准确的完善。这个观点假设了在罗马和汉朝之前,将中亚、远东和古代近东、埃及、地中海、爱琴海文明联系起来的大规模陆地和海洋贸易网络及交易模式就已经存在了许多个世纪。的确,大量的近期著作都倾向于强调中等距离的路上和海上路线,特别是经由埃及和印度的路线,是东西方远距离交换的核心。逐渐明晰地是,在公元一世纪前后,我们必须认真对待两大水域的历史——地中海和印度洋,它们每一个都维系着一个不同政权的政治和经济平衡。

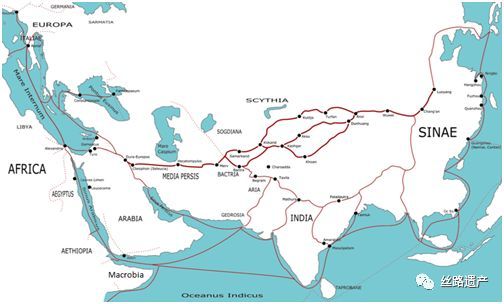

公元1世纪左右贸易线路

在更深层次上西方和中亚交流的历史,要求的不仅仅是关于公元前4000年这段时期政治和社会历史的知识,而且要求有一种贸易是如何被组织的意识—通过什么路线、交易什么货物、在贸易结构中国家政权所起的作用、管理部门以及贸易中的课税。用空间术语来说,连接海上运输和陆地贸易的丝绸之路在东-西和南-北两个方向上流动。但是正如Bowersock(2005)所提醒我们的那样,“东西方向”不仅可能具有历史上的意义,而且在连接中国和地中海的唯一一条东西向路线上具有定位的作用。只关注欧亚交换模式的某一个方面,往往会错过一个原本充满更多交流和联系的世界(Ray 2003)。

中亚-近东交易模式

随着帝国在近东的扩张,一个地区间的贸易圈建立了起来(Christian2000),以伊朗为核心,波斯帝国在两个方向同时扩展。印度河河谷的哈帕尔文明、阿曼和南米索不达米亚之间间接的贸易联系在公元前2250年左右就已经建立(Potts 1995)。但是到公元前2000年,大范围的交换网络才开始在近东的考古和文本资料上被很好的记录下来(Cline 1994)。国王之间的贸易是具有高品质的声誉的物品,而沿地中海海岸的商人们之间则是交换另一个层次的货物。国王交换模式的下面潜伏着一个可以至少追溯到公元前2000年的既密集又古老的交换模式——经过罗马,连结爱琴海和中亚。对中亚和地中海/爱琴海世界之间远距离贸易的早期发展,目前最完整的文献记录是来自青铜时代中期的古亚述人的交换网络(大约公元前1900)。于位于安纳托利亚高原中部、距亚述王国首都阿舒尔西北1000千米的卡内什发现的文献材料,异常完好地记录这个贸易网络。纺织品和锡被运入安纳托利亚中部,银和金则被交换带回。在安纳托利亚中心圈里,羊毛和铜也在被运输交换。而那些商人们则被包容进一个比国王之间的运输贸易远为广阔的跨区域贸易系统。这些通过跨区域网络运输的大宗货物被沿途经过的城市征税、用于沿途运输的驴骡按距离付费、还要付费给一些掌握边境贸易的商业家族。

在北美索不达米亚和中安纳托利亚之间区域贸易实际上延展地相当远,从东方的图兰一直西方的爱琴海,并且作为催化剂推动了爱琴海和中亚之间的货物流动联合成一个整体。公元前6世纪以伊朗为中心向各个方向扩张的阿开民王朝是这个亚述传统的继承者,尽管著名的希罗多德曾强调这条路线和和沿着此路线旅行的信使都是波斯人的发明(Astour 1995:1417)。随着阿开民王朝成为古代近东最大的帝国,经由它运输的贸易合情合理地也开始在一个更大的政治统一体内运转。波斯人对贸易线的兴趣被希罗多德记录了下来,这条贸易线横穿埃及,从西边的北非延展到东边的中亚。通过波斯帝国,我们开始得到从印度经过核心波斯到达阿拉伯、埃及和小亚细亚的大规模贸易的线索。这个巨大的近东帝国首次将丝绸之路商贸地中海化了。

通过帝国对运河和道路的修建和维持,所有这些都变得更加便利:底格里斯河和幼发拉底河河道,包括补给它们的运河支流,就是其中的两个例子;而这两条河则连接着诸如巴比伦、埃兰和波斯边境城市(Heridotus 2.158-9)、埃及等重要城市。旅行路线也扩展到了阿拉伯半岛北部、加沙和埃及三角洲。而波斯国王则通过控制贸易和征税变得十分富有。

埃及贸易——尤其是穿过东边的沙漠、位于西奈三角洲的红海海岸贸易,是这个贸易网络的另一个重要部分,但它的历史却十分的漫长。在公元前1000年,埃及就已经成为连接红海港口和地中海贸易的重要环节。例如,一份来自埃及南部边境的一个历史上著名的转口港——象岛的阿拉姆海关记录中,逐条登记了前往爱奥尼亚船舶的货舱,其中包括木料、来自腓尼基的西顿红酒、羊毛和粘土,并根据这批货物的价值征税。这些课税最后被上交到波斯皇室的金库中。

上述中亚—近东间远距离交换模式的简要概述,是理解由亚历山大大帝开创的一个全新的贸易历史时期的重要背景。亚历山大大帝在东方远至阿富汗和印度河河谷的军事行动,通常被认为是地中海和中亚间贸易史上的一个转折点。实际上,在亚历山大大帝死后(323 BC)由新兴政治力量开创的希腊化时期,贸易模式依然建立在近东和中亚大草原间的早期交换模式上。

亚历山大后的希腊化时期贸易

公元前4世纪末亚历山大大帝的继任者们建立了越来越多的希腊化的新政权,和公元前2世纪由罗马开始政权合并,它们本身都是一个更大、更复杂扩张进程中的一部分,Morris(2003)将其称之为“地中海化”(Mediterraneanization)。希腊化时代的贸易和商人对理解地中海经济史上的后续发展至关重要,甚至对地中海之外的区域更为重要。越来越多的文献材料表明,希腊化时代的贸易网络连接着近东、中亚和南亚的古代贸易路线。希腊化时期贸易货币的广泛使用,包括巴克特里亚和印度地区,是刺激贸易交换延续的一个重要举措。尽管生态环境截然不同,但我们必须把印度洋和红海贸易也纳入到希腊化贸易之中。

阿育王柱

反过来,希腊化时代的贸易在一个前所未有的程度上开阔了希腊世界,将其纳入到一个包括印度和中亚的交换网络之中。例如,亚历山大大帝在印度和象的偶遇促成了象在希腊军队中的使用,埃及的托勒密王朝在中东沙漠和沿红海海岸建立了大规模的贸易网络,以支持对大象的捕捉,并将其从东非船运到孟菲斯——此处有设施容纳这些为战争准备的大象。而亚历山大大帝本身则可能促成了印度孔雀王朝的建立,后者与希腊世界的交流甚至可能促成了新王朝最著名的象征物——阿育王柱(Stone 2002)。

早期塞琉古人尤其积极于在中亚、波斯湾和阿拉伯半岛建立城市并支持建立起管理贸易流动的政府部门,透过这些显示出塞琉古王朝扩张过程中极其强烈的贸易兴趣。阿姆河畔的阿伊哈努曼城于20世纪70年代由法国人发掘,并出土了数量众多的文物;然而在擦去它的表层灰尘后,展示却的是古希腊的文化要素,体育场和剧院,用河中鹅卵石制成的马赛克砖和其它物品上暧昧难解的格言(Leriche 2002,2007)。

公元前三世纪中叶出现的希腊-巴克特里亚王国是丝绸之路贸易发展过程中的重要推动力。希腊-巴克特里亚王国曾向北拓展并穿过了另一座亚历山大大帝建立的城市——绝域亚历山卓(即今亚历山大港),意即“最遥远的亚历山卓”,则这时的贸易网络有可能在公元前220年已经延伸到了乌鲁木齐,并进入延伸到中国内陆。

公元前2世纪的一位印度商人Sophytos,为我们提供了一个于地中海区域之外私营商人及其网络的突出范例。他的令人瞩目的墓葬石碑被发现于坎大哈(Kandahar),以藏头诗形式写作的石碑墓志铭告诉了我们在他作为一个商人积累了巨额的财富之外的其他事情,那就是这多年来冒险的结果:“在收到其他投资人的资助之后,我离开了我的家乡,并决定在赚到相当多的财富之前,绝不回来”。他从与他关系密切的贸易家族中赚钱,从孔雀王朝和希腊-罗马帝国获益,也从横穿中亚的繁密贸易网络中赢取利润。

出土于坎大哈的Sophytos碑铭

在贸易发展的西端,埃及的托勒密王朝值得我们特别注意。而且我们必须相信是托勒密王国和在埃及的希腊商人开辟了经由红海和印度洋的贸易(Bresson 2005)。本质上来说,道路网络的发展极大地便利了来往进出中东沙漠。在亚历山大港新建的两个深水港口在提高进出埃及的船舶运载能力和在安全方面都有巨大的作用。此外,为贸易和诸如挖矿的其他活动提供支持的沿红海岸众多定居点的建立、道路的改善、中东沙漠守卫的增多、沿线道路里程碑石和沿途提供水源的站点的设立,这些都证明了远距离陆地贸易环境的改善。这些托勒密王朝在沙漠中的举措显示出这时的贸易是由国家政府主导的,而这些举措对贸易环境的改善也是十分明显的。不难想到,经过沿途国家时的征税和沿途路线的收费站会让货物价格一直保持在高位。可以确定的是,在诸如亚历山大港这样的地方,货物供应受到托勒密王国政府租金和赋税的压力,而具体商务活动则由私人船东来操作(Thompson)。但是货物分配的渠道是通过市场还是政府,现在还不太清楚。

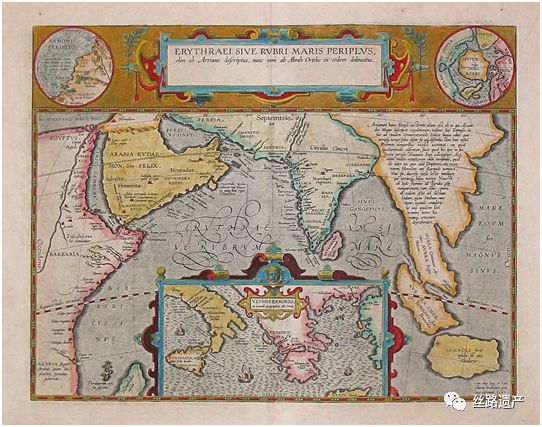

在希腊化时代时代和罗马时期与东方的贸易中,海上航线起着主要作用。厄里特里亚航海日记(The Periplusof Erythraean Sea)是一件十分有趣的文献,它记载了罗马帝国早期红海及阿拉伯湾港口与南印度之间贸易的丰富信息。在记录贸易中的港口和允许贸易的货物种类方面,这件文献的价值都是无价的。在它提及的经由印度河河谷而来的贸易货物中,“中国丝”(ChineseCloth)被提到了(Periplus 56:18.24)。而这可能代表着它是现存唯一一件记录了贯穿地中海世界、埃及、印度和中国间贸易历史的重要文献。

这件文献的作者是生活在大约公元69年罗马埃及行省的一位希腊商人,而在更早托勒密二世时期就对印度产生了浓厚的兴趣。罗马地理学家斯特恩波就曾在《地理学》(Geography 2.3.4)中记录了迷路的印度航海者们在红海海岸被发现的故事。他们被细心照顾,直到恢复健康,之后随同商人从埃及回到了印度。通过航海日记的记述,我們可以发现在埃及和印度的海洋贸易中,季风是海上运输的重要推力,但季风的使用毫无疑问并不能解决所有问题,相反它伴随着的是航行过程中危险和事故。

在丝绸之路的历史上,公元前2世纪是一个重要的分水岭:在东地中海不断扩张的罗马帝国及其对南印度货物(诸如胡椒和甘松香—一种香油膏)的需求,在丝绸之路的发展过程中十分重要。而这种高利润的海运可能在公元2世纪中国、印度和埃及之间的通商中达到顶点,但是这种贸易模式仍将持续好几个世纪。

公元初两个世纪的贸易进入到了与之前不同的规模。环地中海的罗马帝国降低了运输的成本(也包括交易成本),这是促进国际贸易的规模和生产力的决定性因素(Scheidel 2011:23)。罗马帝国的政治经济力量是贸易生产力提高的主要驱动力,而并非技术的提升。换句话说,知识储存形式的改变和在船舶制造、设计、航海等等技术上的改变都只是在地中海区域政治结构的大变动下发生的。政治架构的改变使得罗马有能力打击海运中的海盗掠夺,并因此反过来降低了交通和金融成本。这样的政治形势使得更多的资金可以投向于制造比以前更大型的的船舶和货物。

总之,沿丝绸之路带经济和文化交流的早期形势可以追寻到几千年前的中国、中亚、印度、埃及和地中海世界的交流。正如上文我试图诠释的是,仅从罗马和中国的视角研究丝绸之路会缺失许多的历史连续性。持续的、长时段的视角,既帮助我们理解历史的连续性,也能有助于理解地中海世界、印度和中国之间长途贸易中的变迁和中断。总结来说,丝绸贸易历史上一些标志性的改变扩大了贸易的规模,尤其是希腊化时代新的国家组织对多方连通性的提高、货币的广泛使用、建立新的移民居住地,以及罗马帝国时期的政治及技术变革(制作出更大的船只)等等。丝绸之路是最重要的通道之一,它不仅是经济的交换,也交换着概念、艺术风格、动物及许多其它事物,然而理解丝绸之路的历史需要考虑到它在非洲-亚洲之间的早期形式,而这只是丝绸之路漫长历史的一个开端。

文稿源:Victory M. Hair: Reconfiguring the Silk Road,University of Pennsylvania Press,2014,pp. 5-11

译者:Lancelot Lee