专家观点

宿白 敦煌七讲(五) 敦煌研究简介

宿白 敦煌七讲(一) 敦煌两千年

宿白 敦煌七讲(二) 石窟寺考古学简介

宿白 敦煌七讲(三) 石窟寺研究的业务基础知识

宿白 敦煌七讲(四) 有关敦煌石窟的几个问题

第五讲 敦煌研究简介

1962年10月17日

一、敦煌石窟的发现和石窟藏书的分散

“发现”这两字对存在地上的东西来说是有问题的,敦煌人民一直知道它,未丢失过,故不太适合。但一直都是这种提法,便因循了。有的人把它解释为学术上的发现而言。

帝国主义总想争夺这种发现权。其实,我们发现比帝国主义要早得多。道光年间修的《敦煌县志》,就记载有雍正时文人的诗文,对敦煌艺术推荐备至,汪德容的诗和汪的文都已谈及。县志卷首还有莫高窟的版画图。嘉庆末年,有名的徐松,在他的《西域水道记》里曾经有过关于莫高窟兴建问题的记录。徐松是中外公认的西北史地专家,应视为科学论定。榆林窟在学术上首先肯定的也是我们自己。乾隆年间有名的袁枚在其《随园文录》中即记录榆林窟。

由此可见,中国人早已发现和重视敦煌石窟了,而斯坦因和伯希和等并不是什么发现敦煌石窟的人,而却不过是有计划破坏敦煌石窟的开始人。

石室藏书是光绪廿六年这里的道士王圆箓发现的。不久,其价值即被西北官吏、文人肯定,因此作为礼品互相赠送。光绪廿八年任甘肃学台的金石学家叶昌炽因收集敦煌唐碑拓片得到两年前发现的石室藏书中的几种,便在他的名著《语石》中记录下来。石室藏书的重要性、学术性也不是首先由外国人提出的,斯坦因于光绪三十三来敦煌,比叶昌炽知道藏书要晚五年。伯希和则更晚。

斯坦因、伯希和的盗窃引起敦煌人民的愤慨,其不光明的行为也传到北京,就在伯希和离开敦煌那年( 1909 年),清政府下令封闭,第二年下令运往北京。运到北京的不是残存文物的全部,王道士和地方官还留下一些,故 1910 年日本人橘瑞超又从王道士手里买走一批。1919年斯坦因第二次来敦煌又掠走一批。旧社会的文物总是多灾多难的。而运京部分,亦被有权势的李盛铎(江西人,对目录学很有研究)挨卷筛选一部分,成为李木斋藏书,李是清末民国初年藏书家中最有鉴尝能力的一个,因此李木斋藏书一直被人们所重视。抗战前不久,他把藏书卖给日本财阀、中国古物收藏家中村不折。

石室藏书的最后一部分是研究所在 1945年发现的,但为数不多。

斯坦因、伯希和掠取的东西较多、较好。据 1957 年出版的斯坦因简目统计约有七千多卷,这批主要藏在伦敦。伯希和掠走大约有三千多卷,伯比斯高明些,所挑走的书质量也高些。日本人橘瑞超所掠部分在《新西域记》也有摘要。李盛铎卖给中村的质量也不差,其目录曾在抗战前《晨报》发表过。运到北京的共有八千多卷(此数字不很可靠,因为有好多经卷已被分扯成好多单位),主要是佛经, 1931 年陈垣先生编的《敦煌劫余录》便是这部分的目录。总计以上,石室藏书共有一万五、六千卷左右。

此外,石室尚藏有不少绢画、版画、丝织品和一些小件文物。这批东西斯、伯窃去最多,斯尤多。

到廿世纪 20-30 年代,敦煌能搬走的差不多搬空了,穷凶极恶的美帝国主义的坏主意便打到壁画和塑象上来了。华尔纳的盗窃引起了人民的愤怒,大规模、明目张胆的帝国主义盗窃、破坏行为,大体上也就从此方宣告终结。

二、石室藏书的研究

敦煌研究,一般说来是从石室藏书的研究开始的。以石室藏书为中心的研究工作大体可分为三期:

第一期:从石室藏书发现开始到民国十年左右。

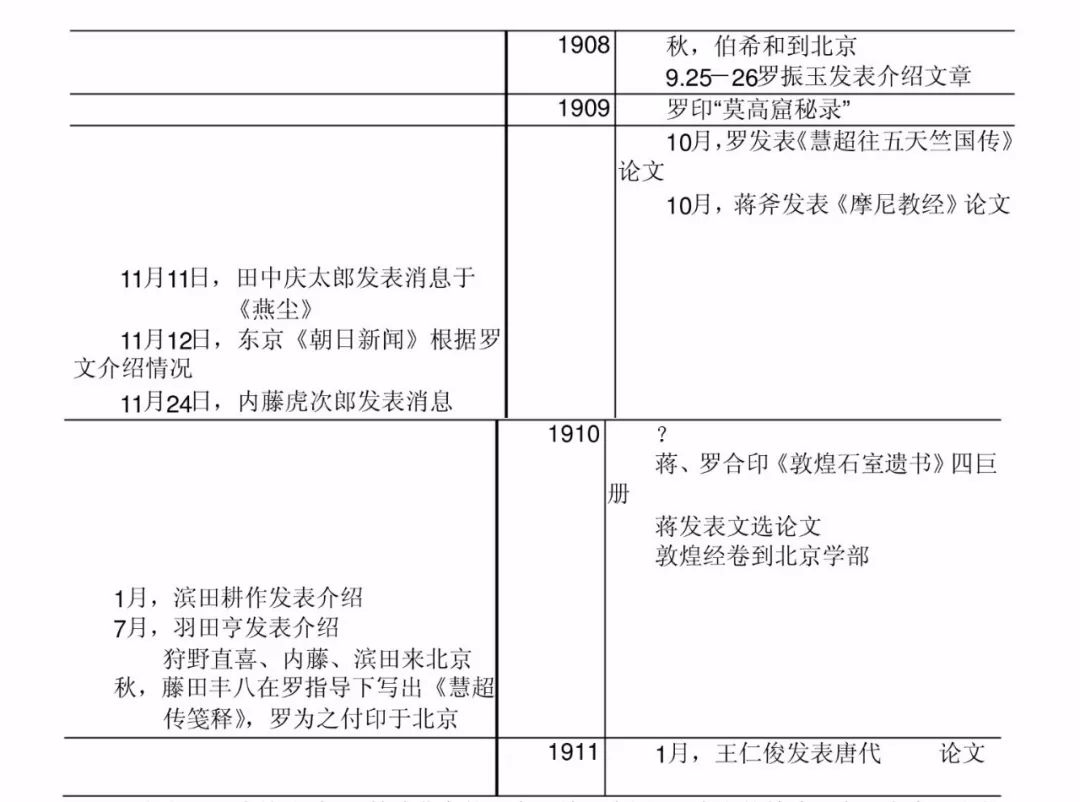

这一期中有个谁先作石室藏书研究的问题。关于这个问题,前几年日本人神田喜一郎曾作了一个统计,他说:中、日、法大体同时开始,英国略迟。他的《敦煌学五十年》对日本的情况作了详细报导,而对中国的研究情况只作为补充说明。显然,他有意地突出日本。不过,只要我们把当时研究情况按年编列一下就可知道其真象了。

从上表可以清楚地看出,敦煌藏书的研究开始于中国。日本人的敦煌研究是在中国人的指导和影响下进行的。本来,敦煌学研究的开始是不成其为问题的,然神田喜一郎的《敦煌学五十年》却作了歪曲,并具有影响,遂列表说明。由上表可见:自 1908-1909 将近一年内,我国就发表过许多文章,而日本则到 1909 年 11 月田中庆太郎才发表消息。罗振玉较早的一篇重要文字,是从伯希和拿走的一部无头、尾的经卷中,根据唐慧琳的《一切经音义》找出此经出处,而写的《慧超往五天竺国传》跋。蒋斧发表的《摩尼教经》论文也很重要。到 1910 年,蒋、罗还用影印印出了较全的资料《敦煌石室遗书》四巨册。等到敦煌残经卷到北京后,日本的所谓汉学大家狩野直喜、内藤虎次郎和较年轻的滨田耕作来到北京。这年秋天,藤田丰八才在罗振玉指导下日本人才写出关于敦煌的第一篇研究论文。

早期敦煌研究的除罗振玉、蒋斧、王仁俊外,尚有缪荃荪。蒋、王死得较早,成绩较大者推罗振玉。罗对敦煌卷子的收集编印和研究大约自1909 年以后连续有十五年左右。范围大体说先注重经、史部,后注重子、集部。他的论文大都集于《雪堂校刊群书叙录》里。

比以上稍晚的有王国维、刘师培。王国维着重于史部和集部,其论文集中在《观堂集林》里。刘师培的论文集于《申叔遗书》里。这两个人的研究比罗更深入了。

第一期敦煌研究中心在北京,工作的性质大体还不出校勘辑佚的目录学范围。早期大多研究伯希和所提供的一部分材料。这些东西,到民国十年左右研究得差不多了。

第二期:转入到欧洲找材料来研究的阶段

随着研究工作的深入,越来越感到斯、伯携去材料的重要性。同时,斯、伯盗到伦敦、巴黎的材料也作了初步编目、整理出一部分,可以借阅了。因此这时无论中、日都注意到欧洲找材料来研究了。

注意欧洲材料最早的是当时北京大学的刘复(号半农)。当时日本京都大学的内藤虎次郎、羽田亨和龙谷大学的矢吹庆辉等也与刘复大体同期到达伦敦和巴黎。刘复在欧洲注重搜集书,他是专门研究语言学的,其次是民间文学,回国后,在 1925年出版《敦煌掇琐》(由中央研究院出版),其影响很大。日本羽田则注重佛、道以外的宗教书笈和少数民族的文件,1927 年出版了《敦煌遗书》,1931 年将欧洲得到的有关少数民族材料写了《西域文明史概论》。抗战胜利后,羽田又作了修定。矢吹主要是搜集佛经(现存大藏经没收者),于 1930 年出了《鸣沙余韵》, 1935年出版第二部。内藤则是泛论性质,没专书出版。

稍后,北京图书馆于1928 年对学部拨来的遗书开始编目,1931年陈垣的目录出版了。当时参加编目较主要的是周叔迦,他专门整理佛经部分,这些书多缺头尾,周考证出许多经名,具有相当成绩。

就在这时,陈寅恪先生以他渊博的知识参加到敦煌研究上来了。陈先生不仅以博学佛、史、文著称,外国文也很渊博。他把北京、欧洲的一部分佛经材料搜集在一起和他的梵文、印度学、魏晋隋唐史的知识相结合,写出了几篇深入的文章,把敦煌遗书的研究提到未有的高度。同时,由于他的倡导,敦煌学曾盛行一时,激发了以北京为中心的学术团体和当时的许多中年研究者研究敦煌的热情。

1934 年北京图书馆派了向达和王重民去欧洲调查斯、伯盗走的材料,他们抄录了不少东西,还影印了一部分照片,这是中国较有系统地拍印斯、伯携走的照片的开始。他们两人也作了些研究工作,向达注意民间文学和中西交通史料;王重民则注意校勘辑佚工作。此外,留法的姜亮夫在巴黎也抄了许多韵书,付乐换、王崇武也在欧洲抄了许多史料和民间文学资料。在北京整理资料的许国霖抄录了题记并作初步整理,写出《敦煌石窟写经题记汇编》,发表在当时佛学刊物《妙音》里。孙楷弟则注意了民间文学和小说、曲的研究。也就在这一时期,一些社会科学和自然科学的学者们也注意搜集敦煌卷子中的新材料,搞佛教的注意佛学史料,道教的注意道教史料,搞数学、医学的也都注意到这方面来了。

我们对敦煌石室藏书的研究是从校勘辑佚开始的。经陈寅恪先生的倡导,才把它扩大到其他方面,这是一种新的趋势,这种新趋势一定程度上表现在向达先生的研究上。它也说明了我们对敦煌研究的方向。同时期的日本却和我们有所区别,他们除了早期(如狩野、内藤诸人)还是校勘辑佚之外,便向两方面发展:一是专注意一个门类,如龙谷大学系统只注意佛经,京都大学系统多注意经史书;另一则注意搜集社会史料,而对经、史、子、集重视不够,只注意世俗的、寺院的文书。较著名的如东京大学教授仁井田陞注意经济、法则;铃木较注意田赋、户口等。这种零散蒐集材料的方式,有其优点,但都忽略了全面,不能把各类问题沟通,不能通过较多的藏书材料看到较大的问题。因此,他们更不能进一步发展到敦煌遗书的研究和敦煌石窟结合起来。

这一时期,法国方面所作较重要的工作,是将吐蕃文材料集中进行翻译,出了一本《吐蕃史料集》。这是欧洲较重要的成就。

第三期:从解放前不久到现在。

在这一时期,我们的工作可以概括为两个方面:

(一)全面和专题的搜集材料工作在逐渐作总结。具体反映在:① 较勘辑佚有总结的论集出现, 王重民先生编了本《敦煌古笈叙录》;② 民间文学:解放后出版了许多集子,较主要的是人民出版社出版的《敦煌变文集》;③ 词曲:王重民的《敦煌曲子词》、仁二北的《敦煌曲初探》;④ 书:北大周祖谟编的尚未出版;⑤收集 经卷题记:北京图书馆正在做;⑥ 也注意了社会经济史料,如科学院的《敦煌资料》(该书有许多缺点)。

另外,全面的总结是从作总目开始的。今年夏天出版的《敦煌全书目录》是将斯、伯、北京图书馆陈垣、日本、李木斋等家目录编辑在一起。它是最好、最全的敦煌石窟藏书目录。科学院搜集了斯、伯的全部显微胶片,北京图书馆还在考虑把他们所藏的全部冲印。

(二)敦煌石室藏书的研究与敦煌石窟研究相结合。敦煌藏书应是研究敦煌石窟的第一手资料,寺院文书更复杂、重要。二者的结合研究,虽还只是萌芽阶段,但应视为我们今后的发展方向。因为正在开始,还很难介绍什么成果。

日本方面,大体还延续他们以前的无计划的分散方式,这种分散的进行,在一定的历史时期内是会有一定成果的(但有一定时间性,往往经全面整理后便会发现问题),如神田喜一郎一直在作校勘辑佚工作,出有《敦煌秘笈留真谱》,其零碎论文集中在《东洋史说林》里。 本善隆根据敦煌部分佛经和寺院文书写了《敦煌佛教史概述》、藤枝晃写了《归义军始末》、《敦煌僧尼笈》。另有搞古地理的森鹿三、搞民间文学的有入矢义高。日本一直注意社会经济史料的搜集,这时期尤为明显。如龙谷大学 1959 年出版的《西域文化研究》两本中有一本专门搜集社会经济史料的。日本分散的专题研究情况大致如此,估计今后也不会有多大变化。

这时期法国巴黎大学整理出一本吐蕃文的《顿悟大乘政理决》,该书有助于了解西藏历史并证实西藏的传说:中国和尚和印度和尚在赞普前进行辩论的故事。

三、敦煌石窟的研究

在谈本问题之前,首先得交代与此有关的几种事:

( 1 )斯、伯同样在敦煌盗窃去许多东西,但二人有所不同,伯希和除盗走些文物外,他把洞窟编了号(编了一七十多号)。作了文字和摄影记录,有的还作了简单的测绘图,他的记录尽管没有一样真正完稿(包括1925年出的《敦煌图录》),而且在作记录时还破坏了部分文物,但毕竟也保存了些今天已看不见的题记和褪了色的壁画(因其间经过1920-21 年白俄 900 余人在洞窟中住了九个月的破坏,之后各帝国主义的破坏,游人的破坏,还有自然损坏等)。他的材料对我们今天的石窟研究多少有点用处。当然,这并不能掩盖他对中国文物的大批掠窃的罪行。

( 2 ) 1925 年由北京大学派来监督华尔纳的陈万里,虽然停留这里时间不久,记录不多,但应是近代中国科学界从历史、艺术等方面注意敦煌而到达敦煌石窟的最早的一个。1926 年出版了《西行日记》,对洞窟年代作了记录。因此在石窟研究的历史上应占有一定地位。

( 3 )1931 年贺昌群在《东方杂志》发表了《敦煌佛教艺术的系统》,新见解虽不多,大多摘引别人的意见,但他第一个注意东阳王问题,而且写出了从佛教艺术研究的第一篇文章。

( 4 )1940-42 年画家张大千到这里临摹壁画,张在这里有不少劣行,但他对洞窟进行了一次清理编号(编了 509 号,比伯希和编号增五分之二)。他们一行中的谢稚柳对洞窟的内容进行了比较全面的记录,在张的指导下对洞窟年代作了初步判断,分为魏、西魏、隋、初唐(二期)、盛唐(二期)、中唐、晚唐、五代、宋、西夏、元等十多期。这个分期对我们今后仍有一定参考意义,这是张大千功绩的一面,也还应注意。

( 5 )1942-44 年许多公私团体和个人从四川、云南到这里,其中北大前中央研究院合组的西北科学考察团历史考古组,对敦煌石窟的历史和敦煌附近史迹的考古调查发掘进行了不少工作,其中的向达收获较大,他写的《瓜沙谈往》很重要。他对莫高、榆林的题记下了不少工夫,更值得我们注意的是,他的一篇建议在敦煌正式建立学术机构的文章,发表在当时的《大公报》上,引起当时文化、学术界的重视,对研究所起一定的催产作用。

1944 年,在敦煌研究上是一个具有重大意义的年代,敦煌艺术研究所正式成立了。从此,才给全面研究敦煌石窟创造了条件。尽管以石室藏书为研究对象的工作还在继续,但全面的研究方向越来越显示它的重要性。在这个时期里,无论从工作规模大小、成绩多少,工作性质明确与否等方面看,解放前后显然可以划出一个明确的界限。

从 1944 年研究所成立到49年解放的五、六年里,研究所为了开展敦煌石窟研究,首先对石窟作了清理、编号、初步的排年和实测工作,也进行了全面抄录题记工作,最重要的是组织大批艺术工作者进行了大规模的临摹工作。临摹工作从敦煌石窟研究的角度来看,是必不可少的,必须先行的,因为临摹是深入地熟悉所要研究的具体对象的必经过程。从实物恢复历史,首先要对实物特别熟悉,从熟悉中才能较多地了解它,了解它才能较好地发现它们在现象上、技法上各种不同的变化,而这变化又都是各有其特有的规律的。这样才能研究这些有其特有规律的每方面的变化的社会意义;同时临摹在文物保护和引起广大学术界的研究兴趣上更起着重大的作用,临摹的对象坏了,有临摹品在,可以恢复,这一点在敦煌石窟尤为主要,我们有许多早年摹本比今天的情况清楚,这说明什么?说它给人民抢救了国宝,也不是夸大的。临摹品的外地展览吸引了广大的研究工作者,扩大了敦煌石窟研究的队伍。研究所在短短的五、六年里作出了一定成绩,但在旧社会没有引起足够的重视,所以为全面研究敦煌石窟的准备工作也就受到客观的限制。

解放以后,研究所很快地通过展览、出版物和全国学术界取得了密切的联系。假如说,解放前注意敦煌石窟的人还有很大程度各自为战的话,那么,解放后各地的敦煌石窟研究者,不管他有意识或无意识,实际上都被研究所吸引到一起了。因此,从 51 年北京展览以后,逐渐形成一个无形的以研究所的全面研究的准备工作为中心的大集体了。大家可回忆一下 51年《文参》的两册专号,确实吸引好多方面(历史、考古、美术史、建筑、舞蹈、文学史等)的工作者。此后,《文参》和《文物》发表的敦煌论文,哪一篇不是得到研究所的支援和帮助,并在不同程度上对全面敦煌研究的准备工作都作了贡献。敦煌石窟研究工作在解放后形成这样的场面,当然和党、政府的正确领导分不开,但也和研究所同志们辛勤劳动,一批一批新的临摹和照片,一本一本的资料出版分不开。

解放后,考古学的发展,给敦煌石窟的研究创造了有利条件。系统的、考古学的方法是在解放后工作中实践出来的。这套研究遗迹遗物的方法逐渐被试验到石窟寺上来,这次我们到这来即是在所的领导下再一次实验这方法,不管成果如何,我们想,反正通过具体工作,一次应该有一次的改善。考古学方法要求注意遗迹遗物的全面,要求注意遗迹与遗物的内在关系,通过对比首先要求达到明了每个洞窟的创建与重修的历史和每个洞窟的年代顺序,其次再作深入的研究。其实这个工作在所一成立时就提出来了。所以当时就成立了“历史考古组”,有一个时期还要扩大其中的考古部分,不过,研究所的情况不可能和整个学术界的形势分离,以前全国考古工作还没展开,考古方法尚未明确,一下子就在这里进行工作,确实是有困难的,但我个人一直认为我们的临摹工作实际就是考古工作的先行。譬如说,汉墓、唐墓的发掘,首先都是要求要配备合格的壁画临摹工作者。

1957 年决定印行《莫高窟图录》,这次工作会议再次肯定了它,并作出了计划。这部巨著从它的根本性质上讲是要忠实地把莫高窟的遗迹遗物全部介绍出来,如何忠实地把遗迹遗物介绍出来呢?这当然是考古工作,由于这是有文字历史时期的遗迹遗物,所以也可以叫“历史考古”工作,由于这是佛教的遗迹遗物,也可以叫“佛教考古”。总之,这个工作做好或做好一部分,才能说是真正的敦煌石窟全面研究工作。因此,我们说自从敦煌研究所成立之后,就开始了全面研究的准备工作,而这准备工作最重要的第一批的开花结果应是《莫高窟图录》的编辑。

敦煌石窟的研究不可能脱离这个地点,因此,外国人研究石窟便不能象石室藏书那么得意。抗战前,除了羽田亨有些介绍文章外,只有研究佛象的小野玄妙在他许多图象学的著作中注意过敦煌佛象;研究美术史的泷精一注意过壁画的材料。但他们所注意的,也都是从斯、伯所转引的。1937年出版的松本荣一《敦煌画研究》是较重要的一本,松本是泷精一的学生,抗战初期曾去欧洲搜集不少图象,并根据伯希和的图录编辑出来的。他的贡献是把一些形象定出名字。这个工作是和日本半世纪以来的佛象学成果分不开的。日本唐、宋的壁画,幡画保存较多,古本佛象图集也较多,其中南宋时日僧承澄编的《阿娑缚抄》比较重要,是我们应当参考的。抗战胜利后,继续研究图象较有成绩的是秋山光和。

除图象外,对敦煌石窟的渊源问题也有些研究,但没什么新成就,值得注意的是排年问题。日本人作排年工作在1924年小野玄妙即已开始。1952年福山敏男又作了排年。这两次根据的是伯希和的图录。1956 年后,他们较多地接触我们发表的材料和成果,1958 年水野清一驳倒了前两次排年的看法,而提出自己的看法。这里大致作些介绍,列举如下:

1924 年小野玄妙定:第452窟为乐僔所修

209—法良

259—建平公、东阳王

294 、296 、428—四世纪

1953 年福山敏男的排年:257—前凉前秦

260 、259 、251 、249—西凉、北凉

285 、295 、439—北魏

296 、290—西魏

1958 年水野清一的《敦煌杂记》,一直排到五代,我们仅引早期(隋以前)一段:

和平 | 太和 | 正光 | 大统 | ? | ? | 开皇 | ? | ? |

275 272 | 257 254 259 | 428 249 290 | 285 | 296 | 412 | 302 305 | 419 420 427 | 390 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

还在我们没有发表材料之前,日本人就曾作排年工作,当然是有问题的。只要我们发表一些材料,他们便不得不跟着修改。水野清一虽然对中国石窟作过很久的调查,但敦煌石窟的排年却反映他的轻率的态度。因为:① 他简单地、轻率地拿大同与这里相对比,尽管敦煌与大同关系密切,但毕竟相距太远;② 他以正光为中轴,可是我们认为正光靠不住。428 、249 可能还晚于大统洞;③ 大统以后,他分五期,但 412 、419 究竟比开皇早或晚还成问题。唐以后问题更多,不详述了。当然,主要还是由于他们掌握的材料不够,这一点他们永远够不了。因此,他们排年只有根据我们的材料不断修改,最后必将以承认我们的研究成果而告终止。

总结以上,敦煌藏书的研究是我们发起的,虽然在某些方面看来不如外国专,但我们一直在较巩固的基础上进行,有系统地进行一直以我们为主,而且从发展看来,显然我们会远远超过他们。敦煌石窟的研究一直是我们领头,解放以后这种趋势更加明显。尽管如此,我们在进行敦煌石窟研究工作时,一方面要清理我们过去的成果,也要注意外国人的成果。因为敦煌研究由于有些资料的分散和与它有关的学科太广泛,使它具有了国际性。因此,我们对待这一工作一定要谦虚、要慎重,至少要有八成以上把握再公开发表重要论著。

主要参考文献

向达:唐代俗讲考

王重民:敦煌古笈叙录

神田喜一郎:敦煌学五十年

福山敏男:敦煌石窟编年试论

水野清一:敦煌杂记

往期回顾:

2018年文章汇总

2019年文章汇总

卢玉莹 她曾拍摄香港巨星的另一面

香港《号外》杂志500期封面

时间,你再慢点可好。

河南古代壁画馆精品壁画