深度阅读

邵学成|阿富汗巴米扬遗址研究的复兴(下)

原载于《文汇报》2017 年7 月21 日/第 W05 版,版权归属《文汇报》,在此分2次转载。

邵学成 中央美术学院文化遗产与美术考古博士

巴米扬山谷全景

古代阿富汗与世界的物质文化交流

1937年哈金进行的贝格拉姆地区持续的考古发掘以及该遗址出土的遗珍,成为当时轰动全世界的发现,阿富汗考古成为全世界焦点。这批文物有来自当时罗马帝国控制地域的玻璃、青铜器,来自印度的象牙雕刻,以及来自中国的漆器、丝绸等物品,让人们看到了当时公元1—2世纪左右阿富汗与周边国家地区频繁的物质文化交流的面貌。可惜的是,该遗址中未见阿富汗本土制造的产品。物质文化交流背景下的阿富汗自身的文化选择,也是考虑其历史时期的重要因素。贝格拉姆的发掘贯穿整个二战,也是阿富汗第一个被完整发掘的遗址。

二战前后法国本土沦陷于纳粹铁骑,在阿富汗考古的垄断权益也受到蚕食,一直被拒绝入境的英国考古学家斯坦因,也在生前最后一个月在美国人的帮助下进入了喀布尔。法国的考古协定出现了松动,虽然其影响力还在,只是等待新的命运裁判。二战结束后,国际局势开始朝着冷战方向发展。

尾高鲜之助 20世纪30年代

日本第一位到达巴米扬的学者

不久,日本、意大利、苏联、美国考察队在中亚和西亚开始活跃起来,不同的文化背景和学科兴趣,使得各国学者对巴米扬遗址的研究重点和关注程度有所不同。尤其是日本和意大利两个二战中的战败国,虽然经历了一番周折才获得海外考古权利,但从长远意义上讲,他们的研究活动应该受到更多重视。因为这两国曾经对中国研究倾注大量精力,二战后无法继续原来的汉学、藏学、东方学等研究,这些研究学人兴趣的更改,使得中国文化研究的烙印再次被镌刻在阿富汗研究上。我们所熟悉的图齐、水野清一、江上波夫等学者,开启了新的阿富汗研究历程。他们几乎都是在中国的田野中成长起来的,原本也没有中亚知识背景,但凭着研究热情,很快对亚洲几乎所有的宗教石窟进行了简单调查,在掌握更大范围考古学材料数据的基础上重新思考巴米扬石窟。

石窟内部现状

尽管如此,意大利和日本考古队还是要绕开法国队进行考古作业,他们发现位于阿富汗东南部、靠近巴基斯坦,从喀布尔到加兹尼这一区域存在印度教与佛教建筑文物相混合的现象。这也是汉文资料最为丰富的区域,从法显、玄奘、慧超等人的记载中也得到验证,一方面表明了地区信仰的复杂状况,另一方面也揭示了巴米扬周边地区后期佛教衰落,一种新兴的密宗美术开始传入的面貌。这些深刻地影响着阿富汗佛教美术的面貌,已经很难再从中观察出犍陀罗文化的影响。

另一方面,法国、苏联对阿富汗境内北部地区的希腊化和贵霜时期遗址进行了考古发掘,改变了人们对该地区的历史印象;1964年巴克特里亚地区希腊化的阿伊·哈努姆遗址的发现证实了西方史料的记载,为研究希腊化文化在远东地区的传播提供了翔实的资料。在1964—1978年的考古发掘中,大量的希腊文物出土,法国国内对于阿富汗考古兴趣也发生了改变,从佛教考古逐渐倾向于希腊—罗马考古,阿富汗北部地区因而成为 DAFA 后期的工作重心。

同时苏联考古队对于巴克特里亚地区贵霜时代的遗址进行了调查。1977年蒂拉丘地墓葬遗址的发现解决了从希腊化时代到贵霜朝的过渡问题,阿富汗的历史由于地下资料的发现得以整体串联起来。这批游牧民族的墓葬实际发掘了6座,出土了2万多件金器,一些文物可以看出希腊化-罗马文化的影响,同时,代表游牧民族审美的造型美术也得以体现出来,各种文化混合在一起。

然而,一些区域化的精细研究却面临地域之间组合的问题。因为阿富汗的山地环境决定了会有很多独立小王国的存在,这些小王国有可能属于不同的民族和政权,一些游牧民族政权虽然失去霸主统治地位,但并没有完全退出历史舞台,其部落和民族仍然在一些地区占据着重要位置。在经历众多研究后,国际上渐渐公认巴米扬有可能就是这样一个独立的小型王国,巴米扬并没有发行过钱币,有可能只是一个宗教和文化中心,而非政治中心,关于其辉煌的佛教时期的主体民族属性仍然存在很大争议。

从东大佛顶部看巴米扬山谷

现在来看,在巴米扬山谷贫瘠的土地上为何会有如此兴盛巨大的佛教美术遗存,从经济因素考虑其实是矛盾的。对巴米扬遗址周边的物质遗存进行比较分析后,我们发现巴米扬周边地区并没有丰富的贵金属矿产,其农业水平仅够维持基本生活条件。巴米扬佛教美术的辉煌从何而来,也一直困扰着学界。巴米扬遗址兴盛的年代基本确定在6—7世纪,对其突然兴盛的经济因素进行解释时,商业贸易带来的巨额财富和古代丝绸之路引起的交通变化成为公认的观点。

东大佛附近的石窟风景

当所有巴米扬的地表遗存研究都要等待地下资料进行验证、不得不进行考古发掘的时候,1979年苏联入侵阿富汗中断了所有考察工作。

凌晨4点的巴米扬山谷

战乱中巴米扬山谷流失的一批古代珍贵写本,主要流往欧洲和日本,学者从中解读出以往未知的佛教教义和物质文化内容。根据出土经卷研究结果显示,自2世纪末至4世纪后,佛教僧团使用佉卢文的犍陀罗语言转变为使用梵文对这些经典进行了重写,但转变的原因尚不清晰,有可能源于教团更替和教义改变,这也为大乘佛教起源的研究提供了参考资料。通过分析新发现的佛经写本资料,可以窥探3至8世纪的文字书写和语言传播痕迹,对比汉语文献资料,也可以观察出佛教信仰内容的变化,为此前的图像学研究提供了部分文本支持。因为中亚任何一个地区的佛教信仰的混杂程度都超乎想象,在家信仰和出家僧侣并存,各自对于佛教大小乘区别辨识的态度也有所不同,产生各种信仰形态。我们也必须想象中国僧侣的游历中,由于旅行时间和接触人群关系等条件的限制,需要“疑古精神”对《大唐西域记》中的描述进行再次研究和判断。

巴米扬山谷地下的秘密

巴米扬学术史的第三阶段以2002年巴米扬遗址考古工作的再次启动为契机,在联合国教科文组织的统筹下,世界各国对阿富汗展开援助。联合国组织日本和德国运用最新的科技手段进行考古学研究,对于大佛碎片和石窟壁画进行检测修复,观察佛教美术中微观物质材料成分,运用碳14检测年代。最终,巴米扬东西大佛被确定为公元560年和公元620年左右。当然,新的科技分析材料方法可以提供给我们一个相对的年代学和一个单独的历史文化背景,但对于巴米扬整体石窟的年代学探讨仍然是重要内容。

大佛碎片

东大佛底部的碎片

石窟壁画材料检测

法国考古队于2003年至2009年在巴米扬山谷进行了长达7年的发掘,最新的报告出版于2012年。考古队对以往理论上推测的涵盖文物遗存内容的地区进行探测发掘,发现了以往未知的地下佛教内容。《大唐西域记》中描述“梵衍那”国的大都城遗址、山谷寺院遗址、佛塔和涅槃佛遗存都相继被发现,是最为丰富的研究材料。

复原资料中关于巴米扬山谷中存在大概60米高佛塔的描述,在西方语境中引起了很大影响,这意味着巴米扬巨大的佛塔可以帮助我们看到巴米扬在佛教鼎盛时期的光景,大佛塔作为一个视觉冲击建筑开始被重建新的视觉秩序。佛塔的出现告诉人们佛教世界中什么是“真实”,成佛即涅槃,或者是“减灭”,也意味着“重生”。当然,有可能当时信徒的愿望可以在多种多样的信仰 空间中实现。

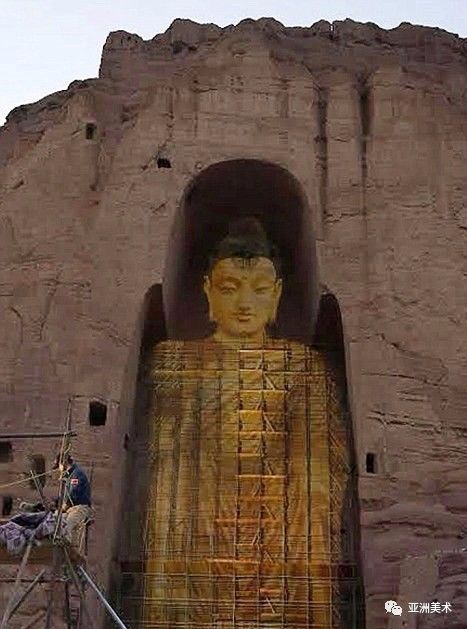

2015年,中国夫妇张昕宇梁红的团队利用光影设备,原貌重现大佛

从地层学和类型学观察可以确认巴米扬地区出现过两次繁荣的佛教时代。根据钱币学证据,巴米扬佛教美术史最早可以上溯到公元2至3世纪,这便意味着贵霜时期佛教就已经进入巴米扬。公元3至5世纪,从考古遗址看,犍陀罗风格是这一时期的主导因素,在佛教美术样式上与同时期的哈达(Hadda)、迦毕试(Kapisa)区域有许多共通点。在5世纪末期佛教寺院建筑遭到了暴力毁灭,出现短期衰退,考古发掘出大量被亵渎和毁坏的佛像即为明证。根据地域间政治历史局势判断,毁佛过程有可能来自萨珊或者白匈奴等异教徒的战争袭击,这也与这一时期整个中亚的动荡局势相对应。总体来说,这段时期巴米扬山谷寺院物质生活并不清晰,可供研究的物质材料很少。

公元5至6世纪的白匈奴和西突厥交替统治中亚期间,连接兴都库什山脉南北交通线路的重心开始从犍陀罗向巴米扬转移,从陶瓷器物和佛教美术等证据上可以观察到兴都库什山脉南北地区频繁的交流景象,巴米扬成为一个为佛教活动提供物质基础的重要商贸中转中心。在550年至750年间,巴米扬山谷发生营建礼仪性纪念物建筑(立佛、坐佛和大塔等)的高潮,出现大量组合式石窟、寺院伽蓝、活跃的手工作坊,以往被破坏的寺院也被修复后继续使用。同时周边山谷都积极建设军事城堡建筑,整个城市景观营建和宗教建筑活动被认为是社会复杂性发展到一个更高阶段的标志,一定意义上讲是该地区封建社会的开始。这一阶段的文化景观构成中,佛教建筑与城市功能建筑并行发展,吸收了各地区的建筑样式,但是来自西方萨珊朝的影响更为显著。

东大佛佛龛

巨型的纪念碑式的佛塔建筑和巨佛是否有着其他含义;是否具有标注佛传道路上的守护者的身份意义;作为翻越兴都库什山脉进入一个巨大佛教王国的标志,巴米扬大佛能否被赋予新涵义,都是值得思考的问题。

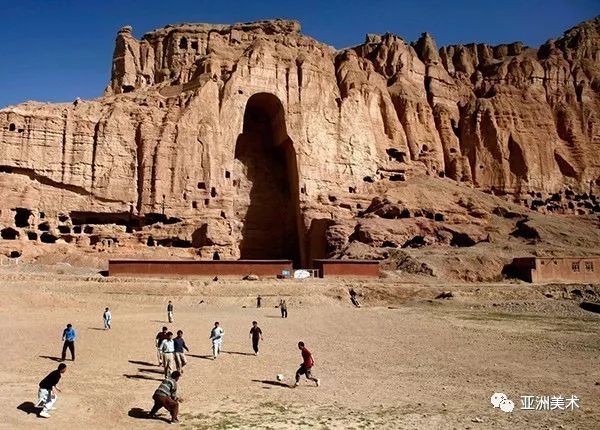

当地孩子在只剩壁龛的大佛前空地踢球

我们再次回顾下玄奘关于各种宗教仪式在巴米扬范围的印象:

文字风教,货弊之用,同睹货逻国,语言少异。仪貌大同。淳信之心,特甚邻国。上自三宝,下至百神。莫不输诚,竭心宗敬。商估往来者,天神现征祥,示崇变,求福德。

“三宝”(诸佛、教法和僧团)描述的是正统佛教,但是还清晰地记述了其他宗教实践活动,考古学上至少还明确了琐罗亚斯德教在巴米扬山谷存续过。与此同时,商人们关于佛教的兴趣和布施活动更加接近他们的本意:关注他们商业上经营的成果,而不是关注从重生循环中的解放。因为佛教清晰区分了社会业外人士与专职僧侣的信仰实践、活动空间和活动特点。尽管如此,巴米扬还是一个相对独立的佛教地点,其在《大唐西域记》中单独的“说出世部”条目,是玄奘留下的宝贵证据,使我们可以称佛教是巴米扬的“国家宗教”。但同时,一个微妙的平衡国王权力和其宗教的关系在这里被暗示出来,佛教中心地位在这个国家的政治和生活管理上的作用非常清晰。可以理解,如果我们要想象佛教在巴米扬,我们必须重新建立一个宗教文化景观意义,一个献给佛教的解脱教义空间。

但是问题同样来了,什么是巴米扬佛教的象征呢,是大佛还是大塔呢?

在持续繁荣近300年后,9世纪时巴米扬山谷寺院遭受的严重火灾毁坏了几乎所有的建筑和大佛像,此后该地区的佛教艺术和社会经济均走向衰落,伊斯兰化后,本地区人们渐渐忘记所有佛教时期的历史,石窟被用作居住和商用存储设施,成为游牧民的宿营地。这就又回到了本文的初期叙述。