专家观点

君权演替与汉长安城文化景观丨唐晓峰

西汉长安城,自刘邦时代的始建到王莽时代的改革,经历了不同的发展阶段。不同的皇帝,基于不同的意识形态,对长安城进行了程度不同的改建,致使长安景观屡有变化。在这些变化中,可以看出早期都城制度的演进,即这座王朝都城由实用性的帝王之居,逐步升级为大王朝的最高符号象征,这一符号象征体系,是由多重王朝文化景观所体现,王朝都城观念由以更加完善。从人文地理学的角度看,景观变化导致了城市的空间性(spatiality)的升级,即由宫室体制发展为都城体制。

宫室体制与城市体制,是都城空间性的两个层面,在中国早期历史中,政治都城的发展,表现出先有宫室体制后来逐步完善城市体制的过程。这里所说的“体制”,是指皇权在整体城市建筑空间中所刻意追求的结构。皇权在空间中,不仅需要位置,也需要结构。皇权都城空间结构是一个逐步完善的过程。

一

秦咸阳回顾在帝王集权体制下,皇权要求有笼罩天下的威权,皇帝个人以及帝国都城都被赋予超越性的形象,这种情形是集权王朝共同的特征,在短暂的秦代就有所表现,尽管秦咸阳只是一座未完成的都城。

秦咸阳城本在渭河北岸,在秦惠文王的时候开始向渭河南岸拓展,启动了阿房宫的修建(但远未完成)。其后,秦昭王又在渭南修建了章台宫和兴乐宫(完成修建)。在统一“天下”之后,秦始皇在渭南大规模修建宫殿,致使渭河南北呈现宫殿连绵的壮观景象。所谓“令咸阳之旁二百里内宫观二百七十复道甬道相连,帷帐锺鼓美人充之”。[1]秦始皇的咸阳城形态有如下特征:宫殿无拘无束地广泛分布,数目多,跨度大,呈现出独特的空间形态和宫殿景观,仿佛整个关中地区都是他的都城范围,宫殿群几欲遍布全畿[2],有如贾谊《过秦论》所形容的:“斩华为城,因河为津”“六合为家,殽函为宫”。[3]这是秦皇得志而不可一世的一面。

咸阳的连绵宫殿群组有辉煌壮观的一面,但也有紧张求安的一面。秦朝新建未稳,秦始皇仍保持高度的防范意识,除了一些特殊的“安检”措施外,[4]始皇在咸阳诸宫殿的行幸也是十分秘密的,有时是“微行”,[5]规定皇帝“行所幸,有言其处者,罪死”。有一次,始皇到梁山宫,在高处看到丞相所率众多的车马,不以为然。事后有人告知丞相,丞相赶忙减少车马的数量。始皇知道后大怒,以为有人泄露了他的行踪和谈话,因问不出何人所干,于是杀掉当时所有在其身旁的人员。[6]可见,秦始皇宫殿的广泛分布,也是要多建皇居处所,达到对皇帝“莫知所在”的隐蔽效果。[7]在秦朝初年,始皇重视的是宫殿,而不是整个都城,安全设防依托于宫城,而不是大城。大城没有城墙。皇帝空间以宫殿本身为主体,所以阿房宫又称“阿城”,[8]出了宫殿,便是无设防地带,因此需要特殊的具有隐蔽防范功能的复道、阁道沟通各个宫殿,保持皇帝行踪的隐蔽性、安全性。一座座宫殿之间,虽然广布民居,但因皇帝空间没有超出宫殿,故民居空间与皇权空间是完全分离的。[9]始皇的大咸阳是宫殿群的聚合体,大咸阳的建设虽然有了大都城意识,但没有什么大都城的具体布局概念,这表现在仅仅追求宫殿的规模、数量以及大力扩展宫殿的分布范围。似乎大,便是伟大王朝(greatdynasty)的伟大都城(greatcapital)。

咸阳的宫殿当然有主次之分,宫殿的分布虽然向渭南大幅扩展,但真正的朝宫(最高主政场所)还是在渭北的老咸阳宫,渭南的宫殿,地位尚不及渭北。例如秦昭王时,在渭南的章台宫会见楚怀王,因场所礼仪级别不高,将怀王视为蕃臣,而激怒楚王。[10]与此对照,荆轲以秦王极欲得到的樊於期人头与督亢地图为见面礼请见秦王,秦王大喜,以最高礼仪,着朝服,设九宾,在渭北的咸阳宫召见荆轲。[11]渭北宫殿的礼仪级别高于渭南的宫殿,以咸阳宫为朝宫,议大政(统一大策)、设大礼(见荆轲),均在渭北,这不是有意的规划,而是因循传统。在统一全国的前十来年中,也还是这样。不过,渭南地区的地理优势明显,在关中立都,重心向渭南发展,势在必然。[12]终于,在始皇三十五年(距其去世仅两年),秦始皇提出新的京师建设计划,欲在渭南修建新朝宫,以此形成新的都城格局。关于这次计划,《史记秦始皇本纪》中留下了一段记载,虽然简单,却十分重要:

三十五年……於是始皇以为咸阳人多,先王之宫廷小,吾闻周文王都丰,武王都镐,丰镐之间,帝王之都也。乃营作朝宫渭南上林苑中。先作前殿阿房,东西五百步,南北五十丈,上可以坐万人,下可以建五丈旗。周驰为阁道,自殿下直抵南山。表南山之颠以为阙。为复道,自阿房渡渭,属之咸阳,以象天极阁道绝汉抵营室也。

这是古代关中城市地理的一次重大改变。秦始皇的这个正式的都城规划方案,不仅使咸阳的重心南移,而且改变了原来宫殿分布相对散漫的局面,利用并整合历史环境与自然环境中的重要因素,进行统一布局。这样,最终形成了秦都咸阳的核心范围:地跨渭水南北两岸,北至老咸阳城区,西至沣水,东至龙首山北坡的兴乐宫,南至阿房宫一带。在这个核心区内,新朝宫(阿房)有南北贯通的中枢意义。向北,有复道北渡渭水,直通老咸阳宫区;向南,有阁道直抵南山。在这个结构中,可以看出一条有意规划的南北贯通景观线。在这条贯通景观线上,除了有形的建筑群体(宫殿复道、阁道)之外,还附加有一番思想性的解释,即“象天极阁道绝汉抵营室”。这些解释,更令咸阳格局呈现非凡特色,升级为天文象征,成为真正的“天子”之居。

此时在都城概念中终于出现了整体秩序,它不再是简单自然的宫殿的聚合体,都城本身具备了任何独立宫殿都无法展现的高层意义。城市,其高于建筑的文化意义(政教意义)被展现出来,尽管秦始皇还没有城市边界的概念,但城市轴心的概念已经提出。城市意义主要由轴心体现,由轴心逐步形成整个都城的空间体制,轴心是都城空间体制的起点。

秦始皇的规划来不及实现,秦朝灭亡。我们虽然没有看到秦朝咸阳制度的事实,但已经看到了其关于都城空间体制的思想。

二

汉长安城的初创西汉长安城的修建也是从实用性的宫殿开始,逐步增修改建,所谓“世增饰以崇丽”。[13]西汉长安城的发展,类似秦朝咸阳,也是从实用走向礼仪象征,或者说,其城市建设的第一步是巩固皇权,第二步是礼仪天下。

西汉长安城的始建,只是从长乐、未央两座宫殿开始,谈不上城市结构。皇权的概念仅仅体现在未央宫自身的壮丽,[14]还不是在城市的整体形态。城市整体(包括宫殿和各类居住区)是存在的,但在空间结构上主要是自然发展,没有被规划或赋予什么具有高尚意义的准则。

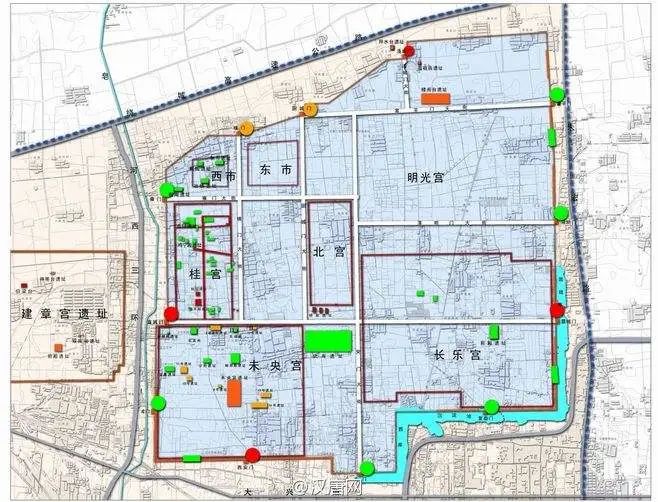

长乐、未央两座宫殿形成职能核心区,两宫之间所夹南北通道,在实际活动中具有中心意味。北面增修的宫殿自然会从方位关系上被命名为“北宫”。长乐、未央、北宫三大宫殿群,确定了刘邦长安的核心地带,其间还有具备防范功能的武库。武库的修建,完全是实际功能的需要,没有意识形态意义。宫殿北面与渭河所夹地区,是大面积的居民区、市场区以及其他功能区。上述就是刘邦修建长乐宫以后十年间的城市形态。

公元前192年(即惠帝三年),开始在长安周围加筑城墙,这项工程用了两年多的时间。[15]这道城墙的修筑完全出于实用,在惠帝的时代,恐未及施行意识形态计划。[16]不过,城墙的出现毕竟确定了一道界线,可能有一些功能区受到影响,需要重新安置调整,例如:惠帝六年(前189年),“起长安西市,修敖仓”[17]。新起的西市被整齐地规划在长安城墙之内[18],在城墙范围之内,宫殿北面直到北城墙的区域,应为居民区。

在初期的长安城,城市生活重心在北部,并注重与渭河北岸的关系。据司马贞《索隐》、张守节《正义》以及《三辅旧事》等文献中的说法,[19]初期的长安城之所以重视与渭北的关系,是受秦朝旧咸阳城格局的影响。当然,从实际情况来看,也是对于渭水河道运输的实用考虑,是“取其便也”。未央宫虽然坐北朝南,这是宫室制度(以及北方人居的合理性)的要求,但实用起来,却是北部繁忙,所以要建北阙;南部萧条,没有建阙的必要。[20]宫殿的门阙,要面对活动人群才有意义。

长安城的实际生活是朝北的,是朝向渭河谷地的,而南部是内区,是后方。另外,匈奴的威胁也是来自北方,所以长安周边的军事防守也只是守东、西、北三面,没有南面。[21]不过,在后来的发展中,一些重要的礼制建筑在长安城的南部出现,就意识形态意义来说,南部逐渐重于北部。

三

关于安门轴线1995年,秦建明等人在《文物》杂志上发表了对长安城地区5个点位,即子午谷、安门、长陵中间点、清河折转处、天齐祠的经度的测量结果,并以此推测长安城可能存在一条“超长建筑基线”(南北建筑轴线)。[22]这5个地点的经度均在东经108度52分左右,如此接近的数据令人不得不认真地关注这个轴线的存在问题。有的作者已经认可了这条轴线,并就此展开讨论。

这条轴线穿过长乐、未央两宫之间。如果这条轴线上几个点位的关系不是偶然的巧合,而是有意的设计,那么长乐、未央两宫之间的位置(具体说是两宫所夹的南北道路),按照建设时间的顺序,应该是轴线最初的基本点。[23]轴线的第二个点位--具有决定性的点位--是长陵。刘邦、吕后陵墓的位置分别与未央、长乐二宫相对应,两陵之间的中心点,与长乐、未央二宫之间的中心带大体对应。值得注意的是,这个时候还没有安门。所以说,长陵与长乐、未央二宫的对应关系,可能最早确定了一条南北方向的中枢带。这条中枢带,主要由宫殿区与陵墓区南北对应构成。

惠帝修筑长安城墙时,在这条中枢带的南部修建了安门,它成为中心带上的第三个点。而由于城门位置的确定性,使原来的中枢带精确化为一条中枢线。

以上几个点位的关系,有可能是规划设计的,在这个距离范围内规划的难度并不大。至于这条轴线向南方子午谷的延伸,以及向北方天齐祠的延伸,是否为早时确定的规划,我们尚无法确证。天齐祠距离长安很远(45km),能做到如此精确的对应,需要有大范围的测量技术。西汉时是否已经具备了大范围的测量技术,需要考察。至于与子午谷的精确对应,很可能是一种巧合。很难想象,萧何在修建未央宫、武库的时候,就考虑到与南方山口的对应关系。

至少,从安门到长陵这条轴心区,在惠帝时已经出现。它在长安城的空间皇权景观中,居于中心的地位。不过,需要指出的是,在这条轴线带上,并没有宫殿建筑依轴线排列(这恰恰是后代都城轴线的主要特征),而只是通道、门阙,因此意义并不重大,实用性大于象征性。[24]未央宫北面与北宫、桂宫所夹的东西道路也十分重要,上面有专供皇帝使用的“驰道”。[25]这条东西大道与长乐、未央间的南北大道,构成长安城内的十字中心。仅仅作为道路,长乐、未央间的南北通道(轴线所经),并不比未央北侧的东西通道更重要。所以,即使安门轴线是存在的,但在这个时期,它对于长安城整体的文化景观意义并不大。

刘邦居京师长安仅5年,惠帝7年,吕后8年,文帝23年,景帝16年。他们对自己所拥有的帝都,在空间大格局上所做的配列,大体如此。其主要特征(包括街道、城门位置的形成)是由长乐、未央、北宫、长陵的位置关系决定的。在这些要素中,突显的是实用主义的、直截了当的皇帝本人的威权。这种形态的本质,可以称为宫殿决定主义(palacedeterminism)。

四

武帝的长安建设在武帝以前,长安只有三组宫殿:长乐、未央、北宫。而武帝基于王朝的繁盛与自己对宫殿作用的重视,大力增筑新宫殿,主要有桂宫、明光宫、建章宫,令长安宫殿占地面积扩大了将近一倍。相应的,长安城城墙范围内的居民区则大幅度减小。长安城皇帝宫殿的极度扩充,与武帝个人的政治威权的增长相对应,这一点很像秦始皇的时代。在武帝看来,宫殿比城市更重要,建章宫与明光宫的修建,在一定程度上是对城墙的否定。他的庞大的建章宫可以无视城墙界线的存在而坐落在西城墙的外边,建章与未央之间,有阁道跨越城墙相联通。明光宫的修建,必然将大面积的居民迁到城墙之外,这也是否定了城墙的分隔意义。建章宫的修建,起因是要起“大屋”,以方术之法去镇胜火灾,但实际修建出来的建章宫,却是在满足皇帝的奢华欲望和对仙境的模仿。[26]建章宫似乎与朝政没有关系,主要是武帝迷信方术观念的反映,后来的王莽在营造更加儒家礼制化的京师时,将其拆除。

武帝没有像秦始皇那样提出对都城总格局的构想,但这并非意味着武帝缺乏对象征意义的追求,除了模仿方士们宣扬的海中山、神明台以外,据《史记封禅书》记载,武帝曾有在长安城南建立明堂的计划。[27]这是一项儒家礼制建筑规划,可能是长安城第一座有意体现儒家思想的建筑。由于这座纯粹的意识形态建筑选址于城南,将使原来缺乏都城重要内容的长安之南显现出异乎寻常的意义,而在长安城的南北空间比重上,出现转变。不过,《史记》《汉书》中都没有武帝的明堂在长安被实施建成的记载。可以确定的是,他建成的另一个明堂是在泰山。

武帝是一位具有高度意识形态信仰的皇帝,但他的一些重要的王朝信仰活动并没有汇聚在都城,在都城的景观建设上,也没有充分展现这些信仰活动的内容。汉武帝的礼仪空间视野宽广,很重要的一些祭祀,如雍畤、后土、泰一等都不在长安,不少祭祀活动场所还未能脱离实际的山川场地(如封禅)。对比后来形成的都城郊祀(重要的祭祀活动收缩在都城近郊),武帝的祭祀活动空间几乎要覆盖整个帝国。对于武帝来说,作为场所的都城属于皇帝,还不是属于神祇,至少不是神祇的重要场所。都城主要是皇帝居住、施政、展现自己威仪的权力基地,所以宫殿是最重要的,其余的寰宇山河信仰均表达在都城范畴之外。在这种情形下,都城体制即宫室体制,都城并没有多少超越宫室的意义。

五成帝都城概念的超越武帝之后55年,成帝即位,此时儒家风气已经盛行于王朝。成帝接受匡衡的建议,[28]罢停远方的甘泉、汾阴等祭典,而改在长安城郊区进行。[29]长安郊祀的设置虽有反复,但最终还是确定下来。[30]京师成为祭祀天地上帝的核心场所,从空间上看,祭祀活动的范围收缩了,但都城的意义却扩大了,具有了规范的“礼仪天下”的象征性。

在这样的新的都城概念中,在体现皇族至尊、君臣制度的政治文化体系之外,另一套礼仪文化体系也加入其中。宫室建筑群不再是都城唯一的高尚景观体系,礼制建筑开始出现在景观中,都城成为两大高尚体系的合一体。在本质上,礼仪观念是皇帝权威的工具,但在形式上高于皇权。礼制建筑的规模虽然比不上皇宫,但其内涵则超越了君权的政治范畴,致使城市景观具有了超越意义。君权与礼仪,两种精神整合的层面在都城,而不在宫殿,于是新的都城概念开始出现,新的都城体制由以诞生。在新的都城概念里,皇帝不必亲行天下,而是将天下聚缩于京城,用一种象征手法,完成对天下的掌控。

京师地区具有了权力行为、礼仪行为(当然还有民生活动)的完整性。京师不再只是皇帝本身的权力形象(如当年萧何所言),而具备了更高的礼仪信仰、道德观念的大“天下”的形象。[31]不过,成帝虽然在长安城增加配列了祭祀建筑,但可能没有将它们与长安城原来的结构进行整合(或说没有利用原来的结构),至少,我们还不知道南北郊祀建筑的确切位置。

六

王莽的礼制规划在王莽的一系列改革措施中,包括京师礼制建筑的大规模建设。在他的规划中,强调了未央宫轴线,这一点很值得注意。

根据历史留下的隐约记载推测,可能王莽有按《考工记》中的营国制度改造长安的企图。王莽上台后,托古改制,《周礼》是他改制的重要依据之一,而补作“冬官”的《考工记》很可能成为他改造长安城的蓝本。例如改未央宫前殿为“王路堂”,其实就是仿照《周礼》“路寝”,再加上北面原先存在市场,恰好形成“面朝后市”的格局。这是王莽对原有城市结构的利用和进行的新的解释。更重要的是,王莽把宗庙、社稷修建在西安门外,宗庙居左,社稷居右,形成“左祖右社”的局面。[32]“面朝后市”“左祖右社”正是《考工记》中主张的都城空间配列模式。

王恩田的研究值得注意,他指出:“王莽所说的他为汉室所从事的‘建郊宫、定祧庙、立社稷’等三大工程恰好就是汉长安城南郊由东而西并列的这三座建筑群基址。即东组建筑群是祭祀天地为主的郊宫,又称‘辟雍’和‘圜丘’;中组即以祭祀祖宗为主的‘祧庙’,也称‘明堂’;西组即祭祀土地社神和后稷的‘社稷’。如果以面对未央宫前殿的西安门南出大道为轴线,祧庙与社稷分列左右,恰好就是《考工记》所说:‘左祖右社’的布局。”

在王莽的统治时期,可能《考工记》的原则第一次被实施,即“匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,面朝后市,市朝一夫。”这些原则反映的是都城制度,而不只是宫室制度。王莽规划所突出的未央宫轴线与原安门轴线有重要的差别,在安门轴线主要是道路(御道),而未央宫轴线上则坐落着朝宫。

王莽的目标在于强化权力,手法是端正礼仪,包括增设都城的礼仪景观。他运用景观语言,而不仅仅是建筑本身的功能,运用建筑配列格局的象征意义,达到意识形态的特定目标。武帝修筑建章宫,其意识形态的目标是打造方士文化的“神台”,而王莽要的是圣王。礼制建筑是圣王价值的最高体现,京师成为圣王的象征。

七

结语从西汉长安城的发展历史中可以看出,随着皇权的礼仪化,都城也开始出现变化。新帝国初期的皇权是实力权威,后来逐渐上升为礼仪权威。而都城制度正是在礼仪化的过程中形成的。

在高祖刘邦的时候,皇帝不可能没有礼仪,刘邦在长乐宫曾初尝礼仪滋味,[33]未央宫的豪华也包含对威仪的追求,[34]但那只是在宫殿,不在城市,城市建设的礼仪化还没有跟上。刘邦的京师只有两三组宫殿。从某种意义上说,中国传统文化的最高形态是礼仪文化。从家族文化到皇权文化,其发展演进,都有朝向礼仪的趋势。

都城礼仪化的重要手法是轴线的运用。轴线意识是逐渐形成的,轴线手法是逐渐明朗化的。轴线的建设在于表达礼仪意义,是都城景观结构的最高文化形态。轴线与外郭的对应关系,是后来进一步追求的特征,轴线成为中轴线。早期只重视轴心,不注意城郭外形,轴线两侧没有对称。整齐外形与中轴线的结合,是从曹魏邺城开始,在隋大兴(唐长安)城走向成熟。

整齐的方形城郭,宫殿之间有序的排列关系,宫殿与居民区的整齐分割,这些我们所熟悉的后代都城的特征在秦汉时代还没有出现。在秦汉时代的初期,只有宫殿位置的选择,无全城布局意识,这有些像西方的罗马城,即看不出都城整体空间结构。中国古代都城整体空间结构观念是从建立轴心带起源的。

在一些讲述西汉长安城的现代文献中,不提礼制建筑,这便失去了都城的一个重要属性。另外,长安城的空间概念是变化的,应该说,西汉有好几个长安城,它们分属不同的皇帝。所以,我们不能将城市最后总结局的形态看作唯一的长安而进行解读。

(本文载《城市与区域规划研究》,2011年第3期)

[1]《史记秦始皇本纪》。 [2]贺业钜:《中国古代城市规划史》,中国建筑工业出版社,1996年。 [3]《史记秦始皇本纪》。 [4]《三辅黄图》:阿房宫“以磁石为门”。《三辅旧事》:“以磁石为门,阿房宫之北却胡门也。” [5]《史记秦始皇本纪》:“三十一年十二月……始皇为微行咸阳。” [6]《史记秦始皇本纪》:“始皇帝幸梁山宫,从山上见丞相车骑众,弗善也。中人或告丞相,丞相后损车骑。始皇怒曰:‘此中人泄吾语。’案问莫服。当是时,诏捕诸时在旁者,皆杀之。自是后莫知行之所在。” [7]《史记秦始皇本纪》中记载,始皇追求隐蔽是出于方士思想。其实,方士思想之所以被采纳,根本原因还是“未能恬倓”的实际需要。《秦始皇本纪》的原文是:“卢生说始皇曰:‘臣等求芝奇药仙者常弗遇,类物有害之者。方中,人主时为微行以辟恶鬼,恶鬼辟,真人至。人主所居而人臣知之,则害於神。真人者,入水不濡,入火不爇,陵云气,与天地久长。今上治天下,未能恬倓。愿上所居宫毋令人知,然后不死之药殆可得也。’” [8]阿房宫又叫“阿城”,见《史记秦始皇本纪》正义引《括地志》:“秦阿房宫亦曰阿城。” [9]刘运勇:《西汉长安》,中华书局,1982年。在西汉初年,宫城的防范功能仍是第一位的。据考古调查,长乐宫的宫墙厚度超过了长安城墙,厚达20多米。 [10]《史记楚世家》:“(怀王)於是往会秦昭王。昭王诈令一将军伏兵武关,号为秦王。楚王至,则闭武关,遂与西至咸阳,朝章台,如蕃臣,不与亢礼。楚怀王大怒,悔不用昭子言。” [11]《史记刺客列传》:“秦王闻之,大喜,乃朝服,设九宾,见燕使者咸阳宫。荆轲奉樊於期头函,而秦舞阳奉地图柙,以次进。” [12]史念海、辛德勇:《西安》,载陈桥驿主编:《中国七大古都》,中国青年出版社,1991年。 [13]班固:《西都赋》。 [14]《史记高祖本纪》:“萧丞相营作未央宫,立东阙、北阙、前殿、武库、太仓。高祖还,见宫阙壮甚,怒,谓萧何曰:‘天下匈匈苦战数岁,成败未可知,是何治宫室过度也?’萧何曰:‘天下方未定,故可因遂就宫室。且夫天子四海为家,非壮丽无以重威,且无令后世有以加也。’高祖乃说。” [15]《史记吕太后本纪》:“(惠帝)三年,方筑长安城,四年就半,五年六年城就。” [16]自《三辅黄图》以来,一直有人以为长安城南北城墙曲折形状是模仿星座,但也有学者认为这类说法是后来的附会,缺乏直接的证据。班固《西都赋》和张衡《西京赋》都没有提到北斗形或南斗形。笔者同意后面的观点。 [17]《汉书惠帝纪》。 [18]刘庆柱:《西安市汉长安城东市和西市遗址》,载中国社会科学院考古研究所汉长安城工作队、西安市汉长安城遗址保管所:《汉长安城遗址研究》,科学出版社,2006年。 [19]《史记高祖本纪》司马贞索隐:“秦家旧处皆在渭北,而立东阙北阙,盖取其便也。”张守节正义:“北阙为正者,盖象秦作前殿,渡渭水属之咸阳。”《三辅旧事》:“汉都渭南,开北阙以临渭,渭北则陵庙所在。” [20]刘运勇:《西汉长安》。 [21]《史记匈奴列传》:“又置三将军,军长安西细柳、渭北棘门、霸上以备胡。”霸上,在长安之东。 [22]秦建明、张在明、杨政:《陕西发现以汉长安城为中心的西汉南北向超长建筑基线》,《文物》,1995年第3期。文中认为:“西汉时期曾经存在一条超长距离的南北向建筑基线。这条基线通过西汉都城长安中轴线延伸,向北至三原县北塬阶上一处西汉大型礼制建筑遗址,南至秦岭山麓的子午谷口,总长度达74公里。” [23]由于武库与北宫的存在,实际道路线的位置稍微偏东,在武库与长乐宫之间。后来的安门正是在这条线路上设置的。 [24]中国古代最典型的都城中轴线可以在明清北京城看到,在北京中轴线上坐落着紫禁城中最重要的六座宫殿,即太和殿、中和殿、保和殿、乾清宫、交泰殿、坤宁宫。 [25]《汉书成帝纪》:“(成帝为太子时)初居桂宫,上尝急召,太子出龙楼门,不敢绝驰道,西至直城门,得绝乃度,还入作室门。上迟之,问其故,以状对。上大说,乃著令,令太子得绝驰道云。”这里所说的“驰道”就在未央宫北面与北宫、桂宫所夹的东西道路上。 [26]《史记封禅书》:“勇之乃曰:‘越俗有火灾,复起屋必以大,用胜服之。’於是作建章宫,度为千门万户。前殿度高未央,其东则凤阙,高二十馀丈。其西则唐中,数十里虎圈。其北治大池,渐台高二十馀丈,命曰太液池,中有蓬莱、方丈、瀛洲、壶梁,象海中神山龟鱼之属。其南有玉堂、璧门、大鸟之属。乃立神明台、井幹楼,度五十丈,辇道相属焉。” [27]《史记封禅书》:“(武帝)元年,汉兴已六十馀岁矣,天下艾安,搢绅之属皆望天子封禅改正度也,而上乡儒术,招贤良,赵绾、王臧等以文学为公卿,欲议古立明堂城南,以朝诸侯。” [28]匡衡的奏文,见《汉书郊祀志》。 [29]《汉书成帝纪》:“(成帝建始元年)十二月,作长安南北郊,罢甘泉、汾阴祠……二年春正月,罢雍五畤。辛已,上始郊祀长安南郊。诏曰:‘乃者徙泰畤、后土于南郊、北郊,朕亲饬躬,郊祀上帝……’” [30]《汉书成帝纪》:(永始三年)“冬十月庚辰,皇太后诏有司复甘泉泰畤、汾阴后土、雍五畤、陈仓陈宝祠。”“(绥和)二年春正月,行幸甘泉,郊泰畤……三月,行幸河东,祠后土。丙戌,帝崩于未央宫。皇太后诏有司复长安南北郊。” [31]成帝在刘向的建议下还有在长安城南立辟雍计划,但没有实施。《汉书礼乐志》:“刘向因是说上:‘宜兴辟雍,设庠序,陈礼乐,隆雅颂之声,盛揖攘之容,以风化天下……。’成帝以向言下公卿议,会向病卒,丞相大司空奏请立辟雍。案行长安城南,营表未作,遭成帝崩,群臣引以定谥。” [32]在长安城未央宫遗址的南方,原西安门外,发现了大规模的礼制建筑遗址,其中偏东的遗址,有学者称为“王莽九庙”,也有的学者推断为“祧庙”。偏西的遗址,为汉社稷遗址。见王恩田:《“王莽九庙”再议》,载中国社会科学院考古研究所汉长安城工作队、西安市汉长安城遗址保管所:《汉长安城遗址研究》,科学出版社,2006年,第377-390页。 [33]《史记刘敬叔孙通列传》:刘邦初作皇帝,“群臣饮酒争功,醉或妄呼,拔剑击柱,高帝患之”。叔孙通定朝仪,群臣“无敢讙譁失礼者”。於是高帝曰:“吾乃今日知为皇帝之贵也。” [34]《史记高祖本纪》:萧丞相营作未央宫,立东阙、北阙、前殿、武库、太仓。高祖还,见宫阙壮甚,怒,谓萧何曰:“天下匈匈苦战数岁,成败未可知,是何治宫室过度也?”萧何曰:“天下方未定,故可因遂就宫室。且夫天子四海为家,非壮丽无以重威,且无令后世有以加也。”高祖乃说。

文章来源:考古研史公众号

预览时标签不可点