深度阅读

林梅村丝绸之路考古十五讲-唐蕃古道

摘要: 第十二讲 唐蕃古道作者:林海村 藏族的形成及其与外界的交往 唐蕃古道的开辟 《唐蕃会盟碑》与《大唐天竺使出铭》 吐谷浑与青海都兰吐蕃大墓 青藏高原考古新发现与吐蕃权臣噶尔家族第一节 藏族的形成及其与外界的交往作者:林海村 唐蕃古道的“蕃”指吐蕃,也就是分布于青藏高原的藏族。现代藏族由中国西南四大部族——吐蕃、苏毗、羊同 ...

第十二讲 唐蕃古道

作者:林海村

藏族的形成及其与外界的交往

唐蕃古道的开辟

《唐蕃会盟碑》与《大唐天竺使出铭》

吐谷浑与青海都兰吐蕃大墓

青藏高原考古新发现与吐蕃权臣噶尔家族

第一节 藏族的形成及其与外界的交往

作者:林海村

唐蕃古道的“蕃”指吐蕃,也就是分布于青藏高原的藏族。现代藏族由中国西南四大部族——吐蕃、苏毗、羊同和吐谷浑相互融合而成,而唐蕃古道的研究主要围绕吐蕃四大部族与外界的交往展开的。

吐蕃人以逻些(Lha-sa,今拉萨)为中心,这里是吐蕃文明发源地和政治文化中心。公元2世纪,希腊籍作家马林诺斯《地理学导论》提到中国西部有Bauta人,挪威印度学家拉森认为其名就是印度梵语bhota,〔1〕唐礼言《梵语杂名》作“吐蕃”。吐蕃之名在犍陀罗语书中写作bhoti,可知吐蕃人与塔里木盆地的居民很早就发生交往。犍陀罗语文书两次提到吐蕃:其一见于斯坦因收集品第69号文书,写作bhoti nagara(吐蕃城);其二见于斯坦因收集品第84号文书,写作bhotici manusa(吐蕃人),也就是罗马推罗城作家马林诺斯《地理学导论》提到的bhautai人。这是目前所知有关藏族人最早的文字记录之一。〔2〕

苏毗人本在藏北与新疆昆仑山和阿尔金山之间游牧,骁勇善战,吐蕃军队主要从苏毗人当中招募。新疆出土佉卢文犍陀罗语书和于阗塞语文书多次提到Supiya人。〔3〕这是一个强悍的游牧部落,经常从昆仑山北下塔里木盆地,不断与于阗、鄯善等绿洲王国的居民发生冲突。〔4〕这个族名起初被误释为“鲜卑”。英国藏学家托马斯(F.W.Thomas)根据伯希和的研究正确指出,Supiya当释“苏毗人”。〔5〕

苏毗人在汉文史籍出现较晚,始于《隋书·西域传》。文中说:“女国在葱岭之南,其国代以女为王,王姓苏毗,字末羯,在位二十年,女王之夫号曰‘金聚’,不知政事。国内丈夫唯以征伐为务。”金聚译自梵语suvarna-gotra,后一成分gotra有“家族”之意。所以《大唐西域记》卷四译作“金氏”,并说:“有苏伐剌瞿呾罗国,唐言金氏。出上黄金,故以名焉。东西长,南北狭,即东女国也。世以女为王,因以女称国。夫亦为王,不知政事。丈夫唯征伐田种而已。土宜宿麦,多畜羊马。气候寒烈,人性躁暴。东接吐蕃国,北接于阗国,西接三波诃国。”〔6〕苏毗人在鼎盛时领有西藏高原中部和西北部,公元7世纪被吐蕃王朗日论赞兼并。

吐蕃名臣禄东赞就是苏毗人。吐蕃赞普松赞干布于贞观八年(634)派出第一批使臣出访长安,受到唐太宗的隆重招待,并于同年遣唐使回访。宫廷画师阎立本为这个吐蕃使团画过一幅《职贡图》,也即传世书画中的《步辇图》。画中表现吐蕃使团首领禄东赞,身穿粟特艺术风格的连珠鸟纹织锦长袍,为松赞干布向唐太宗请婚的盛大场景。

羊同人(或称“象雄”)在今天西藏西南吉隆、阿里和克什米尔的拉达克之间繁衍生息,这个地方从古至今都是宗教圣地,吐蕃人原始宗教——苯教就起源于象雄。

公元3世纪末4世纪初,单于涉归庶长子吐谷浑率所部从慕容鲜卑中分离出来,西迁至今内蒙阴山。西晋永嘉末,又从阴山南下,至陇西(今甘肃临夏)西北,然后子孙相继,向南、北、西三面开拓疆域,统治今甘肃南部、四川西北和青海等地的氐、羌等族。吐谷浑孙叶延时,仿效汉族帝王传统,以其祖之名为氏,亦为“国号”,初步形成了一套简单的管理国家的政治机构。从此,吐谷浑亦由人名而为姓氏、族名,乃至国名。今天青海、甘肃的藏族,绝大部分是吐谷浑人的后裔,他们是从辽东迁来的慕容鲜卑人的后裔,或称“安多人”,当今达赖喇嘛实际上是青海安多人。此外,青海还是青藏高原的著名产粮区,素有吐蕃粮仓之称。

吐谷浑西与于阗交界。楼兰鄯善王国灭亡之后,吐谷浑人进入塔里木盆地东部,而楼兰文明则被吐谷浑人传承。新疆米兰吐蕃古戍堡本为吐谷浑戍堡,从敦煌阳关出发,西南行可达米兰。这条丝绸古道就是中国俗语说的“阳关大道”。

米兰古戍堡位于甘新公路要道上,南北宽约56米,东西长约70米,呈不规则正方形。城垣为夯土筑,夯土层中夹有红柳枝,夯土层上用土坯砌成,西墙有两段宽达5—6米的缺口,可能是古戍堡城门。北部为一阶梯形大土坡,自低凹处至戍堡北墙依坡盖屋,屋为平顶,不见门洞,其构造形式类似西藏布达拉宫。堡东部为一大型房屋,南部为一高近13米的土台,土台上立有烽杆,似为烽火台遗址。

米兰古堡东西两侧,排列着众多的佛塔和规模宏大的寺院遗址,今称东、西两大寺。西大寺属于鄯善王国时期,佛寺壁画带有犍陀罗艺术风格;东大寺则进入吐谷浑时代,所以《梁书》说吐谷浑,“国中有佛法”。东大寺现存建筑高约6米,分上下两层,外面围以较高院墙,寺内建有12米×0.6米×2.4米的佛龛,佛教塑像带有笈多艺术风格。佛龛内尚存半浮塑的菩萨和天王像,其下面四周还存有卷云柱头浮塑。佛殿废墟东侧的建筑物下面,尚存有大型坐佛塑像和大佛头。

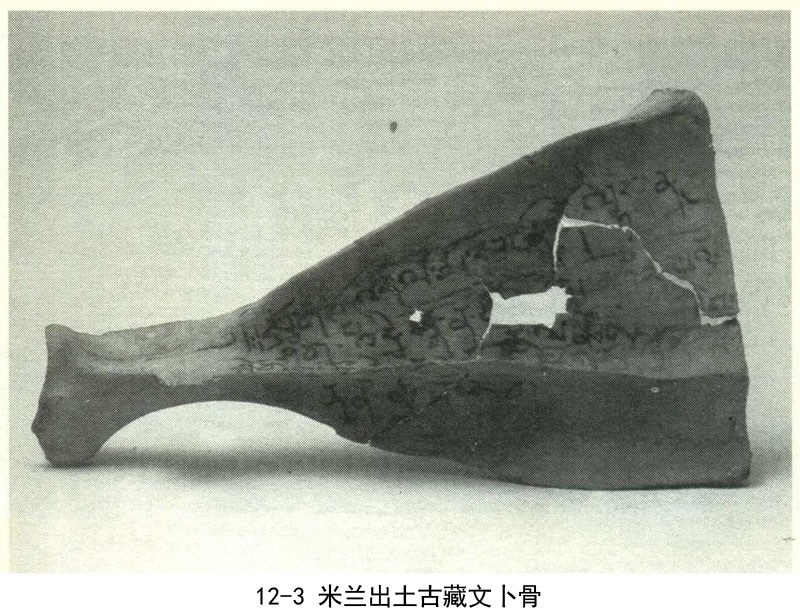

目前所知最早的古藏语文献,都是在吐谷浑人分布区发现的。斯坦因在米兰吐蕃戍堡发现大批古藏文木简残纸,青海都兰出土了吐蕃文碑铭和简牍。这些古藏文材料以及敦煌藏经洞发现的古藏文佛经,都用藏语安多方言书写。唐景龙四年(710),金城公主进藏,与吐蕃赞普弃隶缩赞(又名墀德祖赞)完婚。她入藏后资助于阗等地佛教僧人入藏建寺译经,同时向唐朝求得《毛诗》、《礼记》、《左传》、《文选》等典籍,吐蕃文明得以发扬光大。故有学者认为,古藏文可能是根据于阗文创建的。

注释

〔1〕G.Lassen,Indische Altertumskunde,vol.Ⅲ,Bonn,1861,p.132.

〔2〕林梅村:《公元100年罗马商团的中国之行》,《中国社会科学》1991年第4期;收入林梅村:《西域文明》,北京:东方出版社,1995年。

〔3〕H.W.Bailey,Khotanese Texts,vol.Ⅶ,Cambridge,1985,pp.79-81.

〔4〕林梅村:《沙海古卷——中国所出佉卢文书初集》,北京:文物出版社,1998年。

〔5〕伯希和著,冯承钧译:《苏毗考》,《西域南海史地考证译丛》第1辑,北京:商务印书馆,1962年;P.Pelliot,Notes on Marco Polo,vol.Ⅱ,1963,pp.704-706.

〔6〕季羡林等:《大唐西域记校注》,北京:中华书局,1985年,页408。

第二节 唐蕃古道的开辟

作者:林海村

从长安,经甘肃、青海、西藏到印度之路可能很早就存在。西汉使臣张骞从大夏返回长安“并南山,欲自羌中归”,经过这条古道的东段。北凉僧人昙无竭、刘宋僧人法献、北魏僧人宋云、惠生途经此路东段到塔里木盆地南缘鄯善和于阗王国,然后再去中亚和印度。吐蕃赞普松赞干布于贞观八年 (634)派出第一批使臣出访长安,受到唐太宗的隆重招待,并于同年遣唐使回访。639年尼泊尔的赤负公主(白利古蒂)下嫁松赞干布;贞观十五年(641)文成公主入藏,与松赞干布成婚。景龙四年(710)金城公主进藏,与弃隶缩赞完婚;显庆二年至龙朔元年(657—661)唐朝使臣王玄策先后四次出使吐蕃和北印度。唐贞观年间,玄照、道生等僧人从西藏去印度取经使这条古道空前繁荣起来。有唐一代,唐蕃双方使者往来多达200余次,所以这条中外交通孔道被称作“唐蕃古道”。

尽管自古以来就有从青海或塔里木盆地入藏的道路,但是从逻些到长安或从长安取道西藏去印度始见于唐代文献。据《释迦方志·遗迹篇》记载,“自汉至唐往印度者,其道众多,未可言尽,如后所纪,且依大唐往年使者,则有三道。依道所经,且都遗迹,即所序之。”《释迦方志》把长安通往印度之路分为东道、中道和北道。前人对中道和北道均有记述,唯有东道,即从吐蕃,经尼婆罗到印度之路不见前人著作,甚至不见《大唐西域记》、《旧唐书》和《新唐书》等同时代著作。虽然义净《大唐求法高僧传》介绍玄照等六位僧人从吐蕃到印度,但是书中没这条路的具体行程,所以《释迦方志》对这条古道的记录十分重要。

据《新唐书·地理志》鄯州鄯城县下注,长安与逻些之间唐蕃古道具体行程是:东起长安(陕西西安),历秦州(甘肃天水)、狄道(甘肃临洮)、河州(甘肃临夏)进入今青海境内,经龙支(青海民和)、鄯州(青海乐都)、鄯城(青海西宁)、赤岭(日月山)等地,至悉诺罗驿,出今青海境,过阁川驿(藏北那曲),农歌驿(藏北羊八井北),然后到逻些(西藏拉萨),全长3000公里。

关于青海至尼泊尔之间唐蕃古道的具体行程,《释迦方志·遗迹篇》说:“其东道者,从河州西北度大河,上漫天岭,减四百里至鄯州。又西减百里至鄯城镇,古州地也。又西南减百里至故承风戍,是隋互市地也。又西减二百里至清海,海中有小山,海周七百余里。海西南至吐谷浑衙帐。又西南至国界,名白兰羌,北界至积鱼城,西北至多弥国。又西南至苏毗国,由西南至敢国。由南少东至吐蕃国,又西南至小羊同国。又西南度坦仓法关,吐蕃南界也。又东少南度末上加三鼻关,东南入谷,经十三飞梯、十九栈道。又东南或西南,缘葛攀藤,野行四十余日,至北印度尼波罗国(此国去吐蕃约为九千里)。”《释迦方志》为唐代僧人道宣所撰,成书于650年,那么唐蕃古道的开辟大约在公元7世纪中叶。

《新唐书·地理志》和道宣的记述失于简略,而且夹杂许多陌生的藏汉古地名,仅凭这段文字仍无法确切知道唐蕃古道的具体旅程。我们今天能知道这条古道的具体路线,归功于现代考古学的兴起。

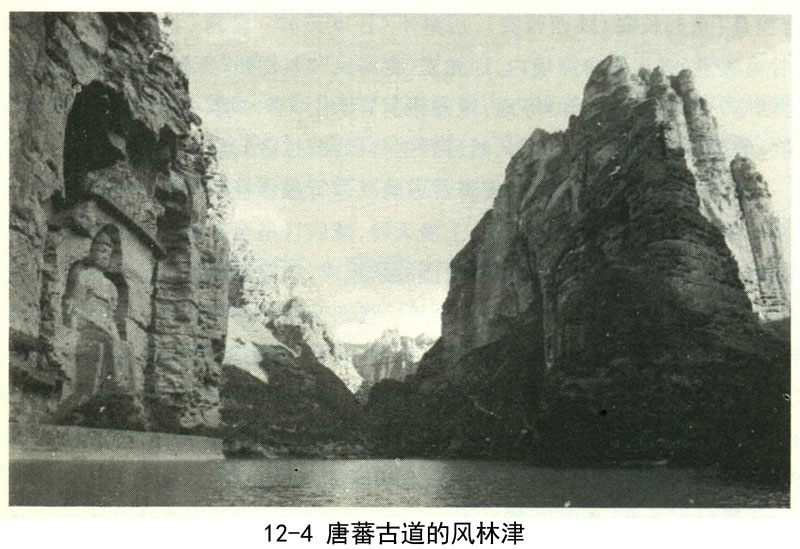

唐玄宗开元十八年至十九年(730—731),吐蕃使臣名悉腊和唐使者皇甫惟明、崔琳等在长安和逻些进行外交活动,为开元二十二年(734)赤岭(青海日月山)划界树碑和设市贸易铺平了道路。1963年,北大教授阎文儒带研究生在甘肃炳灵寺实习,他们在第148窟发现开元十九年和蕃副使魏季随出使吐蕃时刻写的《灵岩寺记》。自和蕃大使御史大夫崔琳以下题名者凡七十一人,皆各部、台、寺与内侍省官员及诸道将吏。灵岩寺即唐人对炳灵寺之称谓。后来吐蕃僧人入居此寺,故更名为“炳灵寺”。其名来自藏语bum Rgyal-ba(亿万佛)。〔1〕炳灵寺所在地唐代属河州,即《释迦方志》所说唐蕃古道第一站“河州”。凡从长安去吐蕃都要在这里渡黄河,有渡口晋称“风林津”,唐称“风林关”。〔2〕炳灵寺石窟相对的黄河南岸桥滩有筑桥遗址,河边巨石上刻有“天下第一桥”五个大字,现为刘家峡水库淹没。或以为风林津当在此处。〔3〕

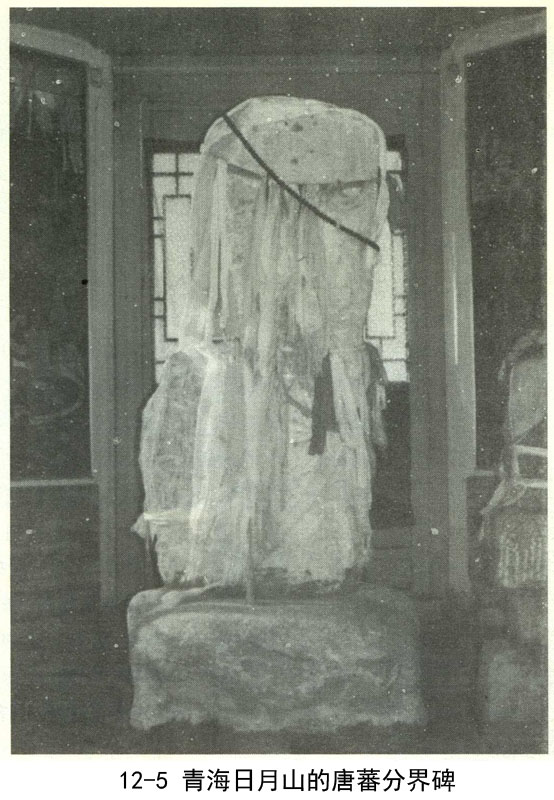

唐蕃古道甘青段的另一重要考古发现在青海境内。1983年,青海文物普查队在青海湖东岸日月山大牙豁的草丛中发现了一唐碑,碑文因久经风雨侵蚀和人为破坏而剥落无存,但其碑额、碑座均为唐代石碑形制。

日月山,就是《释迦方志》说的唐蕃古道上的赤岭。《旧唐书·李蒿传》记载:开元二十一年(734),“金城公主上言,请以九月一日树碑于赤岭,定蕃汉界。树碑之日,诏张守硅、李行炜与吐蕃莽布支同往观焉”。另据《新唐书·吐蕃传》记载,入蕃会盟的唐使臣刘元鼎于长庆二年(822)使蕃经赤岭时,见到“信安王玮、张守硅所定封石皆仆,独虏所立犹存”。这个在日月山发现的唐碑便是开元中唐蕃分界碑。〔4〕

注释

〔1〕神亮三郎:《梵藏汉和四译对照翻译名义大集》(京都帝国大学丛书第三),页514—825。

〔2〕《太平寰宇记》。

〔3〕陈小平:《唐蕃古道》,西安:三秦出版社,1989年,页50—51。

〔4〕陈小平:《唐蕃古道》,西安:三秦出版社,1989年,页66—68。

第三节 《唐蕃会盟碑》与《大唐天竺使出铭》

作者:林海村

唐穆宗长庆元年(821),吐蕃使臣纳罗和唐使刘元鼎分别在长安同宰相崔植以及在逻些和赞普赤热巴巾会盟,重申“甥舅之好”并发展唐蕃“同为一家”的友好关系。长庆三年(823)又在逻些大昭寺前立碑,记述唐穆宗与吐蕃赞普可黎可足有舅甥之谊,“汉蕃商议社稷如一,结立大和盟约”,“患难相恤”等。故此碑被学界称为“唐蕃会盟碑”或“长庆舅甥会盟碑”。藏族同胞称其为“祖拉康多仁”,意为“大昭寺前之碑”。

唐蕃会盟碑一共有三块,一块立于拉萨大昭寺前。碑高4.78米,宽0.95米,厚0.50米,上有箓顶石盖。碑身四面刻字。正面刻汉藏文双语对照盟约。汉文在右,正书6行,现存464字;藏文在左,横书77行。盟约规定彼此不为敌仇,不兵戎相见。不相侵封疆,不相掠人口。碑两侧为唐朝和吐蕃参加此次会盟的官员的名单。唐官在碑左侧,共18人;蕃官17人,在碑右侧,亦汉藏双语对照。此碑背面刻藏文78行,内容叙述唐蕃舅甥二主结约会盟之始末。唐蕃会盟碑对研究汉藏古音、唐代中原于吐蕃关系提供了重要资料,故历来为中外学者所重视。英国藏学家黎吉生(H.E.Richard-son)、日本藏学家佐藤长、我国学者陈寅恪都对唐蕃会盟碑的研究作出巨大贡献。目前研究唐蕃会盟碑的力作首推美国学者柯布尔和美籍华裔学者李方桂合作于1987年在台北出版的《古代吐蕃碑铭研究》。

1990年,西藏文管会文物普查队在靠近尼泊尔边境的一个山口发现摩崖碑刻《大唐天竺使出铭》。此碑系唐显庆三年(658)所刻,碑文记载了唐代使节王玄策率随从刘嘉宾、贺守一等人历尽艰难险阻,出使天竺,经小杨童(同)等,路过吉隆,于此勒石纪功的情形。吉隆在吐蕃时代称Mang-yul (茫域),清代文献作“济咙”。1994年,霍巍在日本《东方学报》和《中国藏学》发表了更为详细的研究报告。〔1〕碑刻所在位置北面为宗喀山口,系昔日进入吉隆盆地的古道入口,东西两侧为群山环抱,南面为通往县城的现代公路。

《大唐天竺使出铭》刻在山嘴一西北至东南走向的崖壁上,铭文上方有突出的崖檐可遮风挡雨,下方有一小溪,此地海拔4130米。碑铭宽81.5厘米,残高53厘米,其下端已损毁残缺。碑额篆刻阳文一行七字“大唐天竺使出铭”;碑文阴刻楷书24行,满行原来估计约30—40字。现残存共约222字。碑文相当一部分字迹漫涣,行、字之间阴刻4×3.5厘米细线方格。每字约2厘米见方。这通唐碑首次以考古实物补证了吐蕃——尼婆罗道南段走向、出山口位置、王玄策使团的组成等若干史实,是研究吐蕃王朝时期唐蕃交通的重要石刻文字材料。〔2〕

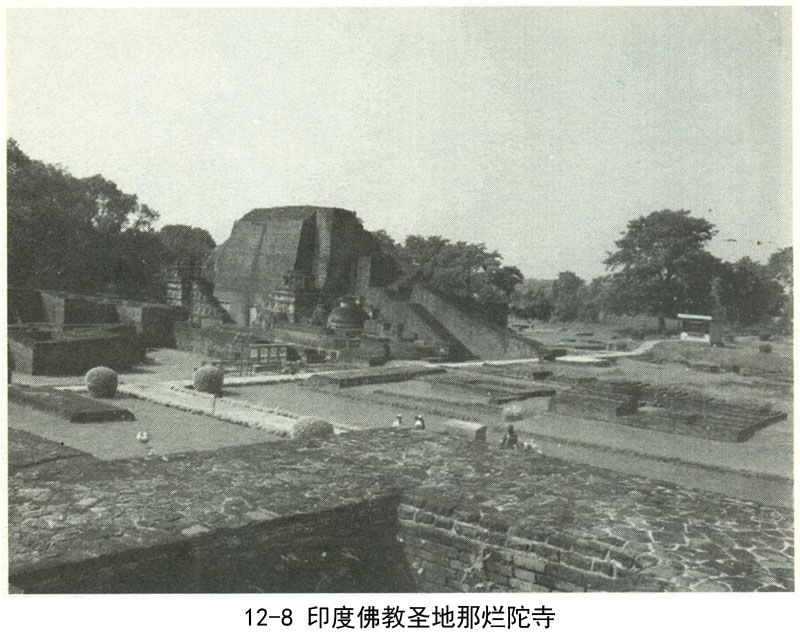

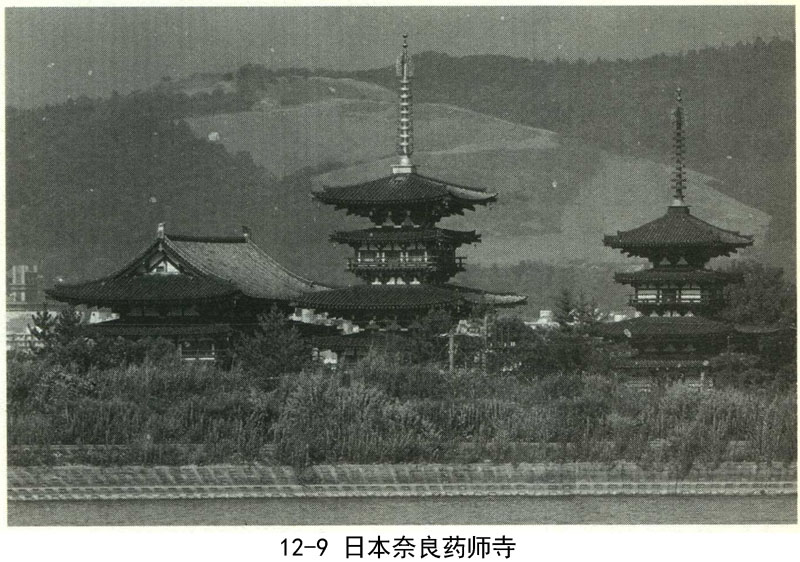

王玄策的目的地是印度佛教圣地那烂陀寺,玄奘西行印度就在这所寺院学习梵语和佛学。敦煌壁画中就有许多表现玄奘和王玄策在印度求法的壁画。王玄策还从西域带回一幅佛足迹图像。敦煌壁画中有些佛足迹壁画,就是模仿王玄策从印度带回的范本绘制的。王玄策不仅对印度和中亚诸国颇具影响,对日本佛学也产生影响。奈良药师寺至今藏有一块唐代佛足迹石。上面有太平胜宝五年(753)铭文,记载此佛迹是根据日本遣唐使从中国带回的王玄策摹本而造。

奈良佛足迹石东面铭文为:“释迦牟尼足迹图。案《西域记》云:今摩揭陀国者,阿育王方精舍中,有一大石,有佛足迹。今丘兹国城北四十里寺佛堂中至石之上,亦有佛足迹,斋日放光。道俗至时,同往庆修。”其旁还有太平胜宝五年(753)铭文记载此佛迹据日本遣唐使从中国带回的王玄策摹本而造。其铭曰:“大唐使人王玄策,向中天竺鹿野苑中转法轮处因见迹,得转写,搭是第一本。日本使人黄文本向大唐国于普光寺得转写,搭是第二本,此本在吾京四条一坊禅院,向禅院坛披见神迹,敬转写,搭是第三本”〔3〕等。

据此,王玄策从中天竺鹿野苑摹写回佛足迹。日本遣唐使黄文本根据王玄策摹本摹写回日本,再经智努王根据黄文本的摹本转写、刻画到奈良药师寺。这项工程最后在唐天宝五年(746)间,由药师寺的画师、书写者、石刻手多人完成。〔4〕

注释

〔1〕霍巍:《<大唐天竺使出铭>及其相关问题研究》,《东方学报》第66册,1994年,页253—270;霍巍:《从考古材料看吐蕃与中亚和西亚的古代交通》,《中国藏学》1995年第4期,页48—63。

〔2〕西藏自治区文管会文物普查队:《西藏吉隆发现唐显庆三年大唐天竺使出铭》,《考古》1994年第7期。

〔3〕柳诒征最先在国内引用此材料,见所著《王玄策事迹》,《学衡》1925年第39期。《全唐文·拾遗》卷72亦收入此碑铭录文,题为《佛迹石台刻字二首》,但录文多有错误。本文所用录文据孙修身先生新近从奈良抄回的录文(见孙修身:《唐朝杰出外交活动家王玄策史迹研究》,《敦煌研究》1994年第3期)。

〔4〕陆庆夫:《关于王玄策史迹研究的几点商榷》,《敦煌研究》1995年第4期。

第四节 吐谷浑与青海都兰吐蕃大墓

作者:林海村

《洛阳伽蓝记》记述北魏僧人宋云、惠生在吐谷浑王伏连筹时代(518)去西域取经,取道吐谷浑,他们描述当时吐谷浑语言文字同于北魏,流行汉语,但“风俗政治,多为夷法”。1960年和1981年考古工作者曾两次对位于今青海湖西岸的吐谷浑晚期都城伏俟城进行了调查研究,探明伏俟城由内城和郭城组成。郭城呈长方形,东西宽1400米,北垣被切吉河冲毁,长度不明,城垣有砾石垒砌。内城在郭城西部,方形,边长约200米。墙无雉堞,仅东墙正中开门。宫殿遗址可能建在位于城内偏西北处发现的边长为70米方形台基处。城门和宫殿皆东向,可能是沿袭鲜卑“以穹庐为舍,东开向日”的旧俗。地面遗迹稀少,反映了吐谷浑后期仍然过着游牧为主的生活。〔1〕

公元7世纪,吐谷浑被吐蕃帝国兼并。吐蕃人强盛之时,一度统治西域乃至中亚。吐蕃人采用以夷制夷的方法,继续让吐谷浑王公贵族实施统治,并与吐谷浑王互为婚姻。在青海都兰一座吐蕃大墓中发现了吐蕃赞蒙(皇后)与吐谷浑王通信的简牍,今称血渭一号大墓。

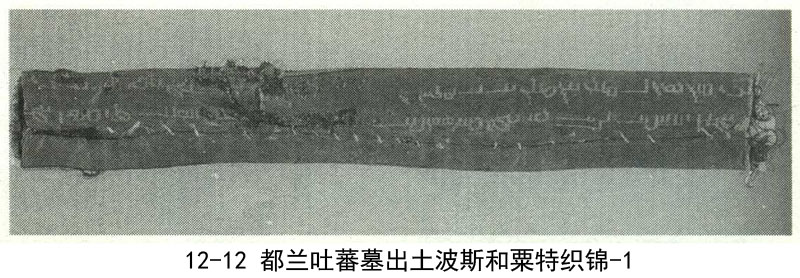

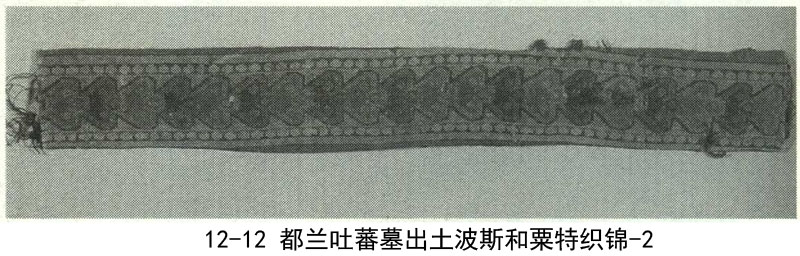

血渭一号大墓位于青海海西蒙古族藏族自治州都兰县察汗乌苏镇东南约10公里的热水乡,属唐代早期吐蕃墓葬,也是我国首次发现的吐蕃墓葬,从中发掘出波斯织锦、粟特系统镀金银器、波斯、拜占庭织锦以及阿拉伯世界出产的大食锦等珍贵文物,生动反映了唐蕃古道国际贸易的盛况。〔2〕

这座墓坐北向南,高33米,东西长55米,南北宽37米,从正面看像一个“金”字,因此有“东方金字塔”之称。墓堆下有三层用泥石混合夯成的石砌围墙。墓冢从上而下,每隔1米左右,便有一层排列整齐横穿冢丘的穿木,共有九层之多,一律为粗细一般的柏木,当地农牧民群众因此也称它为“九层妖楼”。据推算,营造这样的大墓需一万人修建一年以上。目前血渭一号大墓仅发掘了墓葬一、二层,出土了大量陪葬物品和陪葬的马、牛、羊等动物遗骸700余具。在众多的随葬品中,有古代皮靴、古藏文木片、古蒙古族文木牍、彩绘木片及金饰、木碟、木鸟兽、粮食和大量丝绸。考古人员还在墓葬前发现了5条葬马沟和13个环形牛、狗等动物陪葬坑,出土了87匹马的完整骨架及大量其他动物骨骸。此外,大墓周围还分布有数十座小型墓葬。

公元7世纪,萨珊波斯一朝覆亡。许多波斯王室成员流亡唐朝,血渭一号大墓出土波斯织锦,写有波斯王的名字,本为波斯王室所有。〔3〕这件波斯王室用品流入中国,显然是这些波斯难民带入中国的。

公元7世纪,随着阿拉伯帝国的崛起,伊斯兰文明迅速取代拜占庭、波斯和粟特文明,成为美索不达米亚和中亚的主流文化。阿拉伯人本为游牧人,长期生活在贫瘠的荒漠地带,文明程度不高。因此,伊斯兰文化兴起之初,不得不依赖于阿拉伯帝国各地被统治民族的文化艺术。例如,白衣大食—伍麦叶王朝定都大马士革,颇受拜占庭文化影响;黑衣大食—阿拔斯王朝定都巴格达,得益于古老的波斯文化。萨曼王朝定都布哈拉,实际上传承了具有千年文明史的粟特文化。在青海都兰吐蕃墓中发现了伊斯兰风格的大食锦。〔4〕

青海都兰唐代吐蕃墓葬群发现后,盗墓贼不断来此大肆盗掘,许多珍贵文物流散到欧洲和美国。例如,美国克里夫兰艺术博物馆收藏的一件粟特丝绸上衣,就是来自都兰唐代吐蕃墓。美国新泽西州纽瓦克博物馆收藏的一件粟特丝绸马甲以及敦煌博物院和甘肃省博物馆收藏的唐代丝绸残片,皆出自青海都兰吐蕃墓葬群。

这次发掘在墓中发现了一块大相(blon)墓石,字迹十分清晰,从残留的金箔痕迹看,阴刻文字内原来贴有金箔。所谓blon,汉字译为“论”。《新唐书·吐蕃传上》云:“其官有大相曰论茞,副相曰论茞扈莽。各一人,亦号为大论、小论。……总号曰尚论掣逋突瞿。”吐蕃官吏“论”,相当于部长一级的长官,可译为“相”;“论茞”就是“大论”,也就是大相、首相。吐蕃职官还设有内大相、外大相、小相等。所谓“总号曰尚论掣逋空瞿”,意思是“所有大尚论”。“尚”是与王室通婚的外戚家族,出任官员,称为“尚论”,更握有一定实权。这方墓石标明墓主人的身份是blon(论),属于政府高级官员无疑,否则也不可能有如此豪华的陪葬品,更不可能有此墓石的竖立。

这次发掘出土木简中,还有一简今称“尚思结木简”。简文写有vdzong/zhang-skyes一词,似乎这就是墓主人的名字,可译作“为尚思结送葬”。前文说过,“尚”是与王室通婚的家族。在吐蕃时期,和王室通婚的有四大家族。它们是:一、vbro氏,汉文译作“没庐氏”;二、sna-nam氏,汉文译作“南东氏”;三、mtshims氏,汉文译作“綝氏”;四、tshe-spom氏,汉文译作“蔡邦氏”。这四大家族成员往往以后党身份,由外戚入主大政,专任“尚论”一职,左右吐蕃政教事务。值得注意的是,墓主人名曰“尚思结”。中央民族大学的王尧教授怀疑,此人就是《敦煌本吐蕃历史文书》提到的“结桑”,按照古代发音,应读作“思结桑”。这位尚论思结桑,名叫“甲贡”,一直参与并主持会盟重典,权力很大,在公元757年死于任上。这个发现提示我们,是否因为那时吐蕃已经攻陷青海、河西一带城池,军事攻略的军帐就设在吐谷浑旧地,而都兰一带属于吐蕃后方,故葬于此地。〔5〕

注释

〔1〕黄盛璋、方永:《吐谷浑故都——伏俟城发现记》,《考古》1962年第8期;青海省文物考古队:《青海湖环湖考古调查》,《考古》1984年第3期。

〔2〕许新国:《都兰吐蕃墓中镀金银器属粟特系统的推定》,《中国藏学》1994年第4期;许新国:《都兰吐蕃出土含绶鸟织锦研究》,《中国藏学》1996年第1期。

〔3〕这件织有婆罗钵文的波斯织锦的另一半现在流散海外,上面有波斯王的名字,可知这个织锦的年代在公元7世纪。承蒙纽约大都会艺术博物馆屈志仁先生告知此事,谨致谢忱。

〔4〕林梅村:《青海都兰出土伊斯兰织锦及其相关问题》,《中国历史文物》2003年第6期,页49—55。

〔5〕北京大学考古文博院、青海省文物考古研究所编:《都兰吐蕃墓》,北京:科学出版社,2005年。

第五节 青藏高原考古新发现与吐蕃权臣噶尔家族

作者:林海村

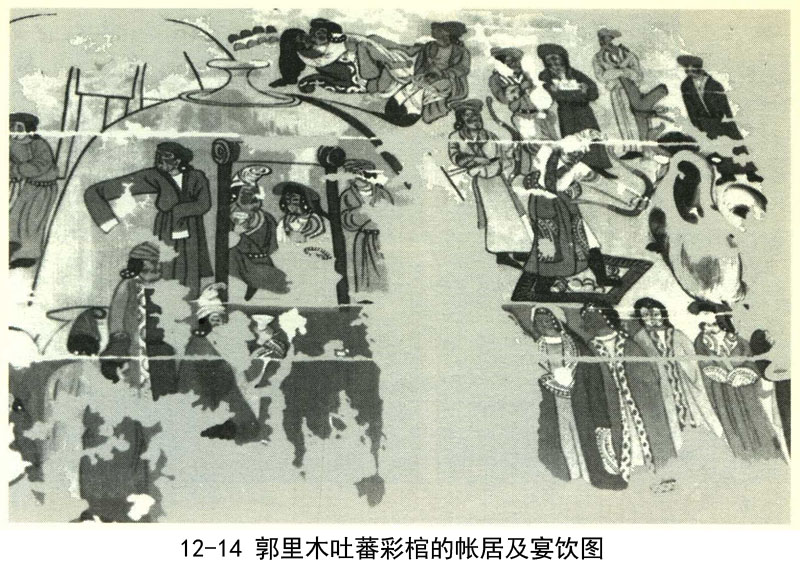

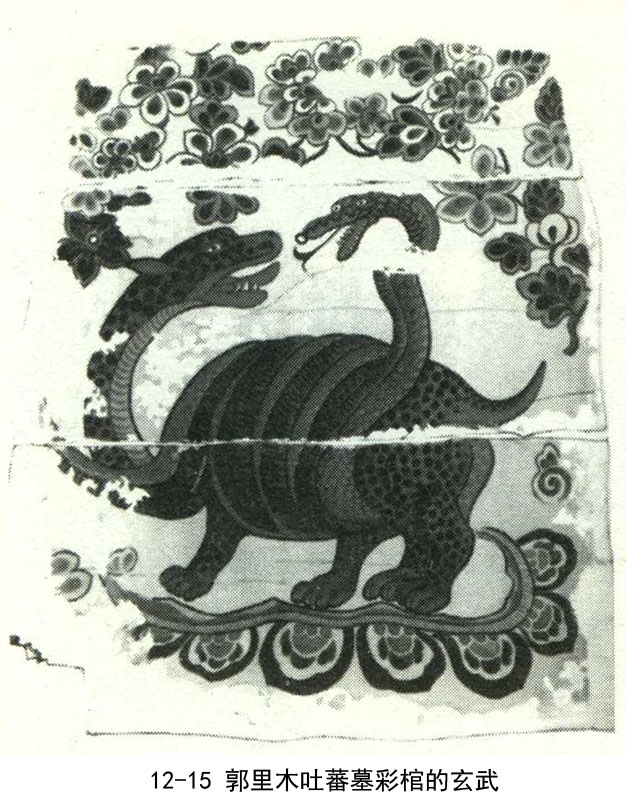

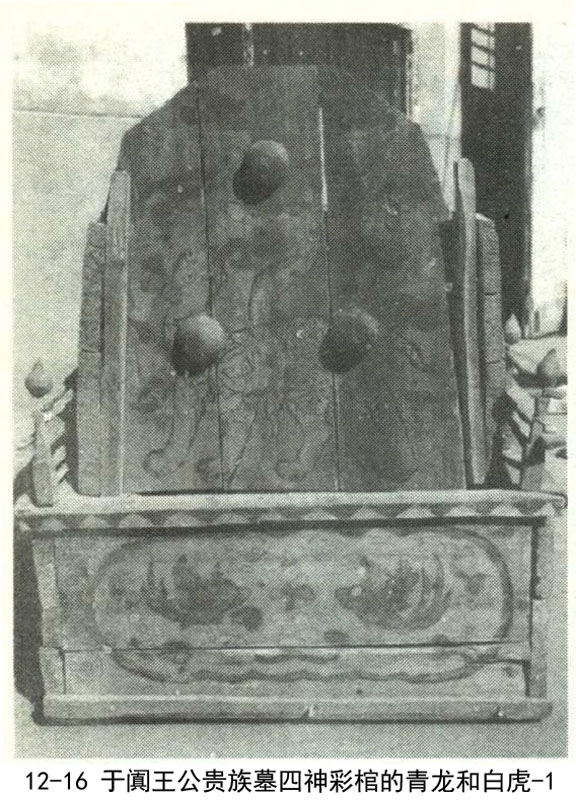

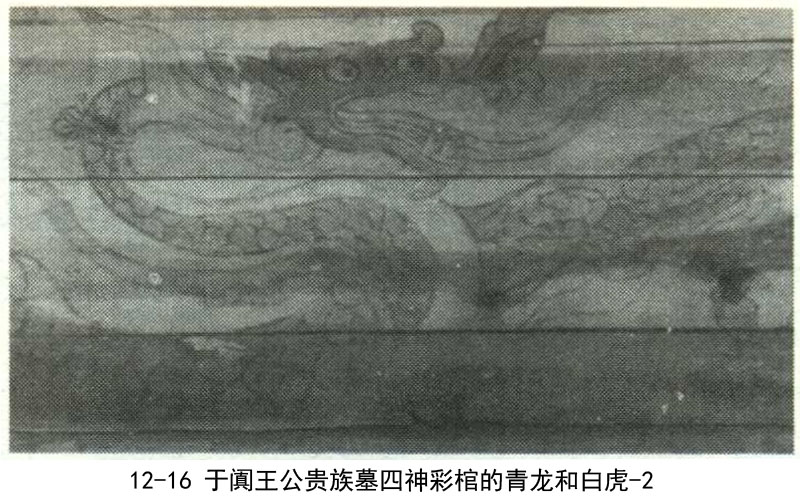

2002年8月,青海省文物考古所与海西州民族学博物馆联合考古队对德令哈市郭里木乡的两座古墓进行发掘,从中发现三具唐代彩绘木棺,上有四神图案和莺歌燕舞图等,十分精美,发掘者认为属于唐代吐蕃墓。〔1〕

在棺木外绘制彩色图案,是东汉以来河西走廊西部和罗布泊一带兴起的葬俗。例如,甘肃酒泉出土东汉魏晋时代的彩棺;新疆尉梨县营盘墓地出土东汉至魏晋彩棺以及新疆若羌县北境LE城附近魏晋壁画墓出土彩绘木棺。这个文化传统在塔里木盆地一直传承到晚唐五代时期。

在新疆和田发现了晚唐五代时期的彩绘木棺,上面绘有四神图案,与郭里木唐代彩绘木棺如出一辙。〔2〕

在郭里木吐蕃彩棺上绘制的狩猎图相当有趣,其中一幅是狩猎青海地方特产牦牛的场景。目前学术界对这两座古墓的族属存在争议,有吐谷浑、吐蕃和苏毗三说。我们主张苏毗说。

公元7世纪,雅鲁藏布江中游雅隆河谷的吐蕃人迅速崛起,建立了南至新疆塔里木盆地,西至中亚,东至甘肃、青海、四川、云南的庞大帝国。吐蕃军队主要由苏毗人组成,随着吐蕃帝国的扩张,苏毗人不断向东迁徙。据《新唐书·女国传》记载,一部分苏毗人从西藏昌都迁入四川西北,建立了“东女国”。另一部分苏毗人则在青海东部定居,与吐谷浑为邻。因此,唐朝陇右节度使哥舒翰在天宝十四年(755)写给唐玄宗的书信中说:“苏毗一蕃,最近河(指黄河上游)北吐泽(“吐浑”之误,指吐谷浑)部落,数倍居人。盖是吐蕃举国强援,军粮马匹,半出其中”(《册府元龟》卷九七七《外臣部降附》)。今天青海互助哈拉直沟乡有“苏毗村”,而贵德县东与黄南尖扎县交界有“苏毗峡”,皆为唐代东迁青海的苏毗人不甘磨灭的历史遗迹。〔3〕这些东迁青海的苏毗人主要由禄东赞所出噶尔家族统领,而新发现的吐蕃棺板画正是在噶尔家族所统苏毗人活动区域内发现的。

早在2001年下半年,出土棺板画的吐蕃墓地就被盗墓贼发现。2005年8月,青海考古工作者对其中两座墓进行抢救性发掘,结果发现了彩绘棺板画。关于这两座墓的年代,发掘者认为随葬丝织品中有盛唐时代流行的卷草宝花、印花、双连珠对龙等纹样,故将两墓年代定在盛唐,也就是公元700—750年之间。发掘者还披露:“出土木结构上书写有墨书古藏文,也证明墓葬属于吐蕃统治下的吐谷浑邦国贵族的墓葬。”

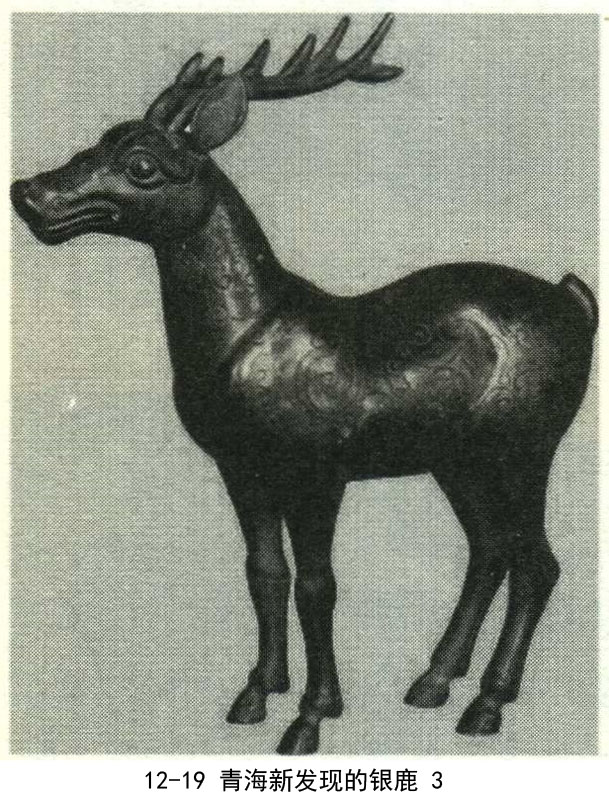

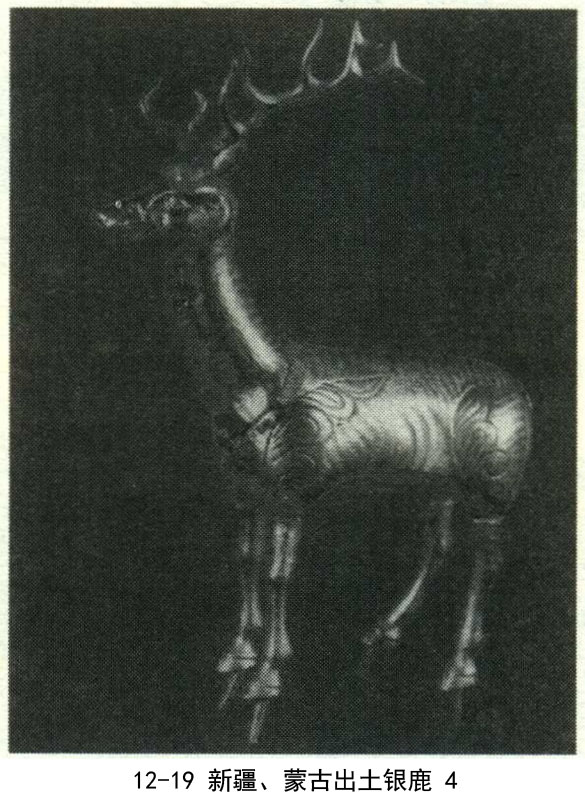

这两座墓在发掘前,业已遭到盗墓贼严重破坏;否则不知要出多少金银艺术品。就在两墓惨遭盗掘的同时,西宁文物市场上突然出现一批古代动物形银器。数量之多,造型之精美,令人震惊。据报道,“2001年下半年和2002年上半年,青海省文物考古研究所在西宁征集到一批都兰吐蕃墓葬的盗掘文物,共35件。其中动物造型的银器有20件。这批动物造型的银器分容器和俑两类,有鸟、马、牛、鹿、狗、羊、虎等种属。”〔4〕就目前所知,这批银器中的卧鹿以前在新疆米兰发现过,但是误当作匈奴艺术品。看来,这类动物形银器的年代应在吐蕃统治青藏高原时期。这批银器中的立鹿,与土耳其考古队近年在蒙古高原发现的突厥毗伽可汗宝藏中的银立鹿如出一辙,属于国王一级的皇家艺术品。〔5〕青海考古工作者发掘郭里木吐蕃大墓的时间在2002年8月,而这批银器在西宁文物市场上出现的时间在“2001年下半年和2002年上半年”,显然不是偶然的巧合。因此,这批具有皇家艺术风格的动物形银器不一定出自都兰吐蕃大墓,更可能出自郭里木发现的吐蕃大墓。

我们之所以认为这批棺板画大墓属于苏毗贵族墓,有以下几条证据:

其一,据《隋书·女国传》记载,苏毗“贵人死,剥其皮,以金屑和骨肉置于瓶内而埋之。经一年,又以其皮内(纳)于铁器埋之”。郭里木吐蕃墓中有一座属于迁葬墓。此墓先将人骨架装在小棺内,再将小棺置于大棺内。大棺用柏木封顶,柏木上放置殉牲羊骨架。墓内随葬木鞍、木鸟、箭囊等随葬品。由于受到盗墓贼破坏,无法了解这座迁葬墓的具体细节,但是二次迁葬则与苏毗人丧葬习俗完全吻合。

其二,发掘者注意到棺板画上的一个细节,“吐蕃墓棺板画中有两处出现树纹,这在中国传统狩猎图中是没有的,因此,很容易令人想起西亚、中亚艺术中的‘生命树’”。其实,这两处发现“生命树”的画面应该是苏毗人崇祀的神树的场景。据《隋书·女国传》记载,苏毗人“俗事阿修罗,又有树神。岁初以人祭,或用猕猴”。郭里木棺板画所绘神树上有绳索,也许是苏毗人举行人牲祭祀时使用的绳索。

其三,苏毗人保留了许多母系氏族社会的残余,重女轻男,实行一妻多夫制。《新唐书·东女国传》说:“其俗贵妇人,轻丈夫,而性不忌妒”,故称“女国”。更为不可思议的是,苏毗国实行一妻多夫制。《唐会要》记载:“其女子贵者,则多有侍男。男子贵不得有侍女。虽贱庶之女,尽为家长,尤有数夫焉,生子皆从母姓。”郭里木棺板画上有一幅男女合欢图,对苏毗人“一妻多夫”的习俗作了生动描述,并非时下所言藏传佛教密宗法术或吐谷浑巫师作法。

第一,这幅男女合欢图上的青衣女子居上位,而男子居下位,并且跪在地上,充分反映了苏毗人“女尊男卑”的意识形态。

第二,《旧唐书·东女国传》记载:苏毗女王夏季“服青毛绫裙,下领衫,上披青袍,其袖委地。冬则羔裘,饰以纹锦。为小鬟髻,饰之以金。耳垂榼,足履靴”。吐蕃棺板画中正在合欢的女子身穿青色长袍,正是史书描述的苏毗女王的形象。

第三,两唐书《东女国传》称,苏毗人“俗重妇人而轻丈夫”。《唐会要》、《通典》进一步描述说:苏毗“妇人为吏职,男子为军士。女子贵,则有多侍男。男子不得有侍女。虽贱庶之女,尽为家长,有数夫焉。生子该从母姓。”《隋书·女国传》又载:苏毗“女国,在葱岭之南,其国代以女为王。王姓苏毗,字末羯,在位二十年。女王之夫,号曰金聚,不知政事。国内丈夫,唯以征伐为务。”据英国藏学家托马斯(F.W.Thomas)考证,汉语“金聚”一词,来自藏语khyim-tsun,意为“家人”〔6〕。我们以为,金聚当即《唐会要》所谓苏毗女王的“侍男”。郭里木棺板画上与青衣女子合欢的男子以及正准备与青衣女子合欢的男子,表现的正是苏毗女王的“侍男”或“金聚”。

在棺木外绘制彩色图案,是东汉以来河西走廊西部和罗布泊一带流行的葬俗。例如,甘肃酒泉、新疆尉梨县营盘墓地以及楼兰LE城魏晋壁画墓皆发现过东汉至魏晋时代的彩绘木棺。这个文化传统在塔里木盆地绿洲王国一直传承到晚唐五代。在新疆和田发现了晚唐五代时期的彩绘木棺,上面绘有四神图案,与郭里木的彩绘木棺如出一辙,早在公元3世纪,苏毗人就开始和于阗、鄯善两个沙漠绿洲王国频繁发生接触。公元6—8世纪的于阗语文书屡次提到苏毗人,那么苏毗人采用彩绘木棺的习俗很可能来自塔里木盆地的绿洲文明。

既然郭里木棺板画墓是苏毗贵族大墓,那么它们的主人又是什么人呢?吐蕃大相禄东赞死后,其子钦陵、赞婆、悉多于、勃论兄弟四人,继续职掌吐蕃军政大权。然而,就在棺板画墓主人下葬前夕,吐蕃统治阶层爆发了一场血雨腥风的权力之争,不可一世的噶尔家族以失败告终,惨遭灭族之灾。

据《新唐书·吐蕃传上》记载,禄东赞死后,其子噶尔“钦陵专国久,常居中制事,诸弟皆领方面兵,而赞婆专东境几三十年,为边患。兄弟皆才略沉雄,众惮之。器弩悉弄既长,欲自得国,渐不平,乃与大臣论岩等图去之。钦陵方提兵居外,赞普托言猎,即勒兵执其亲党二千余人杀之。发使者召钦陵、赞婆,钦陵不受命,赞普自讨之。未战,钦陵兵溃,乃自杀,左右殉而死者百余人。赞婆以所部千余人及兄子莽布支等款塞……。”可知禄东赞之子噶尔钦陵因反叛吐蕃赞普而在吐蕃东境(今青海)自杀身亡。史书还提到吐蕃本土的噶尔家族被杀者达两千余人,钦陵自然无法归葬故土,只能在青海就地掩埋。

关于噶尔家族最后的命运,《新唐书·论弓仁传》又载:“论弓仁,本吐蕃族也。父钦陵,世相其国。圣历二年(699),弓仁以所统吐浑七千帐自归。授左玉钤卫将军,封酒泉郡公。”论弓仁是钦陵的长子,既然他从吐谷浑率七千帐投奔唐朝,其父钦陵显然葬在了吐谷浑。发现吐蕃棺板画的郭里木之南,就是吐谷浑王的夏宫和王陵所在地。

1999年夏,在美国企业家罗杰伟(Roger E.Covey)唐研究基金会的资助下,我曾率领北京大学考古队到青藏高原工作了三个月,在青海都兰县热水乡发掘了四座吐蕃大墓,最近出版了《都兰吐蕃墓》(北京:科学出版社,2005年)一书,这也是青藏高原吐蕃考古第一个科学发掘报告。我们在都兰发掘的四座大墓皆为木椁墓,墓中随葬灰陶罐、灰陶杯、漆木碗、彩绘木鸡、木马鞍、各种动物和人物形小木俑、彩绘木器物、皮靴、金银饰件、铜铁饰件、珍珠、绿松石、藏文木简以及各类丝织品残片。从墓中出土吐蕃碑铭和木简看,一号墓(99DRNMI)为吐蕃尚论(宰相)思结桑墓。据中央民族大学王尧教授考证,此人就是《敦煌本吐蕃历史文书》提到的“论(思)结桑甲贡,任副大相多年”,死于鸡年(唐肃宗至德二年/757)。郭里木吐蕃大墓的规格相当高,绝不亚于我们在都兰发掘的吐蕃大论思结桑墓。因此,两墓之中必有一座是吐蕃大相噶尔钦陵之墓。钦陵自杀时,左右殉死者百余人,因此,郭里木吐蕃大墓中的合葬墓更可能是噶尔钦陵之墓,与他合葬的女性墓主人也许是为他殉死的一位苏毗王妃。〔7〕

注释

〔1〕许新国:《郭里木吐蕃墓葬棺板画研究》,《中国藏学》2005年第1期,页56—64。

〔2〕新疆文物局主编:《新疆文物古迹大观》,乌鲁木齐:新疆文物摄影出版社,1999年,页98—99。

〔3〕张云:《丝路文化——吐蕃卷》,杭州:浙江人民出版社,1995年,页66—67。

〔4〕许新国:《都兰吐蕃墓出土的动物形银器》,藏学研究网。

〔5〕林梅村:《毗伽可汗宝藏与中世纪草原艺术》,《上海文博》2005年第1期,页68—76。

〔6〕托马斯著,李有义、王青山译:《东北藏古代民间文学》,成都:四川人民出版社,1988年,页8。

〔7〕林梅村:《棺板彩画:苏毗人的风俗图卷》,《中国国家地理》2006年第3期,页96—98。

丝绸之路考古十五讲/林海村编著.-北京: 北京大学出版社, 2006.8;