专家观点

王青:遗址资源域分析及其在西金城的初步尝试

遗址资源域分析是西方考古学界在上世纪70年代开始兴起的一种研究方法,适用于环境考古和聚落考古研究。笔者前几年曾撰文对这一方法进行过介绍,并引起一些中文作者的讨论,本文将在此基础上予以补充和展开阐述。同时,笔者这几年在河南博爱县西金城遗址进行发掘期间,曾经对这一方法做了初步尝试,在该遗址及其周围遗址的人地关系演变和聚落演变方面获得了一些初步认识,对于这一方法的实际作用也有一些初步看法,这些构成了本文的主要内容。还请学界同仁给予批评指正。

一、遗址资源域分析的概念和原理西方考古界早在19世纪就开始关注遗址空间分布的研究,到20世纪70年代,遗址空间研究进一步发展出全新的遗址资源域分析,是当时正处于诞生阶段的环境考古学的重要组成部分。1970年,Vita-Finzi和Higgs首先创用这一方法在巴勒斯坦进行实地运用,取得了很大成功(1),随后这一方法迅速在欧美各地推广开来,迄今已发展成为西方环境考古学研究的主要手段之一,在伊文思、宾里弗等人的环境考古著作(2)和伦福儒等人的著作《考古学:理论、方法与实践》(3)中都有专门介绍。下面对这种方法予以概要介绍。

遗址资源域分析的英文表述有两种,即Site Catchment Analysis(简称SCA)和Site Exploitation Territory Analysis(简称SETA),前者是Vita-Finzi等人在最初创用时的名称,后者是Bailey等人在1983年提出的新名称(4),意在强调古人走出遗址获取日常生存资源所能到达的领地范围。在上述伦著中译本第582页词汇表中,对这两个术语是这样翻译和解释的:遗址资源获取分析(SCA)是“一种不涉及发掘的分析,其主要考虑的是一个遗址的内涵的来源的区域问题,简单讲,遗址资源获取可以被理解为一份完整的文化遗存和非文化遗存以及它们来源的清单”;遗址的开发领域分析(SETA)“通常容易与遗址资源获取分析方法相混淆,这种分析方法是对一个被遗址居民经常利用的区域的相对标准化的估计”。现在西方考古学界一般使用SETA,但这只是表述的不同,所指都是同一种分析方法。陈洪波先生近年经过对西方文献的梳理分析,也认为是一回事(5)。

1991年,焦天龙先生首先将这一方法介绍到国内,并把它们统译为“遗址领地分析”(6)。同年,荆志淳先生在一篇介绍西方环境考古的文章中,将其统译为“遗址域分析”(7)。在上述伦著中译本第258页中,这两个术语被分别译为“遗址生产区域分析”(SCA) 和“遗址开发领域分析”(SETA),在词汇表中SCA又被译为“遗址资源获取分析”。2005年,笔者在介绍这一方法时采用了荆志淳的译法,把SCA和SETA统称为“遗址域分析”,认为这种译法比较简洁,便于中文读者的理解(8)。但香港的李果先生发表商榷文章,认为译成“遗址资源域分析”更好,因为这一方法的本意应是强调“遗址获取资源的范围”或“遗址资源来源的范围”,而Catchment一词应来自地貌学,一般指“流域”,可译成“域”或“区域”, 与Territory的意思相近,所以把SCA和SETA译为“遗址资源域分析”更贴近其英文字面含义,也切合这种方法的研究本质(9)。现在笔者认为这一译法更为准确,抓住了这一方法注重资源和领地的关键,因而表示赞同。至于“遗址域分析”可否保留作为它的简称,还要看它在我国的发展和普及程度如何。

遗址资源域分析是指通过对遗址周围自然资源的调查与分析,来恢复古人以遗址为中心的日常活动范围和获取资源的种类和途径,进而考察人地关系演变。简单说,就是通过调查遗址周围一定范围内的资源分布区域,来复原遗址占有的领地。这一分析的基本前提是:人类开发利用周围的环境资源是以减少所需时间和能量的合理方式进行的,换言之,离居住地越远,获取资源所需时间和能量就越大,资源的开发利用价值就越小,最终到达无开发价值的边界,这个边界就构成了古人日常活动范围即遗址资源域的范围。显然,其核心是确定遗址资源域的范围和域内自然资源的分布状况。

按照这一原理,其工作程序主要有两步:首先根据现代原始部落的观察和分析,提炼出适用于古人日常活动范围的理论模式,具体是农耕定居社会以5公里或步行1小时为半径的正圆圈,狩猎游动社会是以10公里或步行2小时为半径的正圆圈,这一模式已被西方多数遗址域分析所通用(有的则做小幅调整);再据此进行实地调查,根据遗址性质的不同,从遗址中心出发向不同方向步行1小时或2小时,记录并分析沿途观察到的资源分布和土地类型、地貌景观等,由此可建立一个以遗址为中心的不规则圆圈(受实际地形影响,其范围通常会与理论圆圈有所出入),这个范围尽管是以现代当地地理环境为依据的,但仍可视为古人获取日常生产和生活所需自然资源的最可能范围,即古人以遗址为中心的日常活动范围——遗址资源域。对一个地区的多个同时期遗址开展遗址资源域分析,就可恢复整个地区的资源开发和控制的方式、范围以及人地关系演变。

二、西方的遗址资源域分析实践与改进

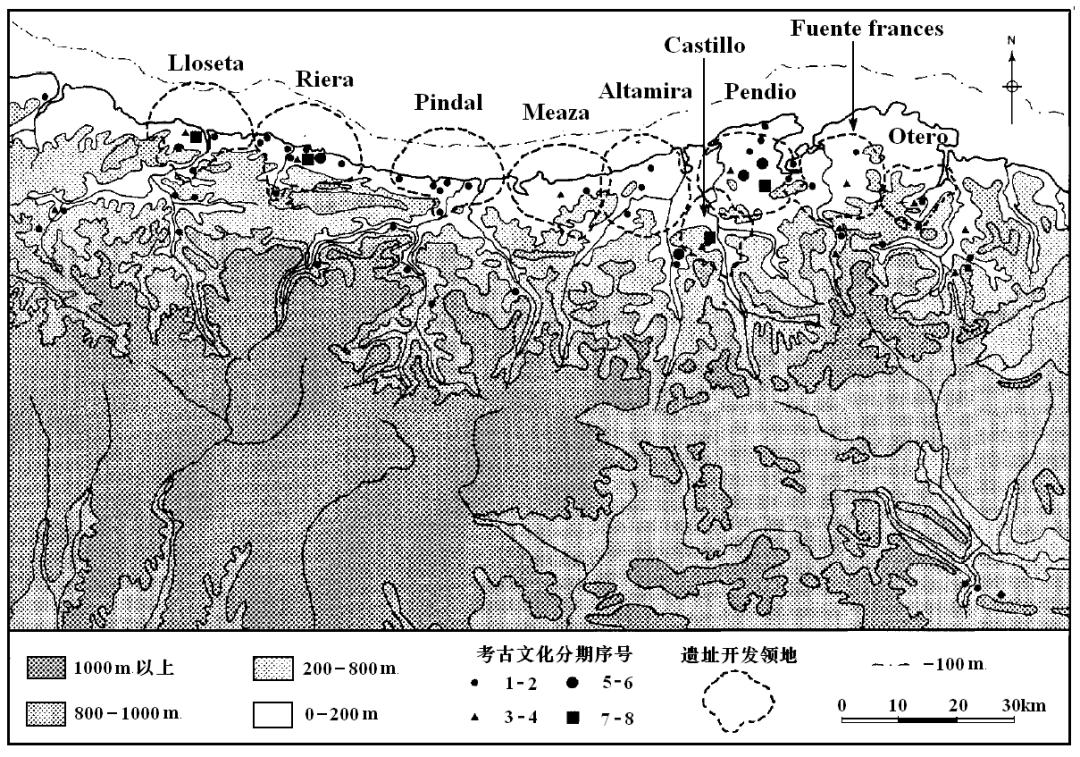

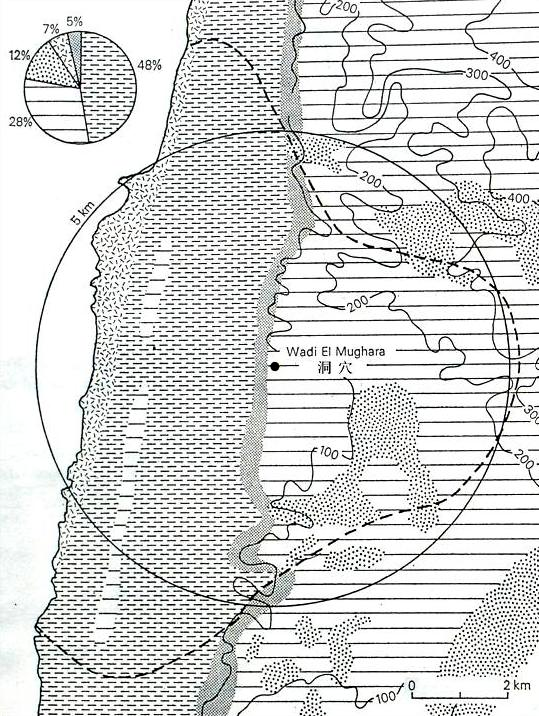

遗址资源域分析法提出之后,很快风靡西方考古学界,在七八十年代曾经盛极一时,因为它“似乎提供了无须发掘遗址即可研究古代经济的一个捷径”(10)。目前,西方考古工作者已在西欧、美洲和非洲做了大量这种实地分析研究,对从环境考古和聚落考古角度解释狩猎社会和农耕社会提供了很好的实例。如Bailey等人对西班牙沿海旧石器时代晚期遗址的研究显示,从各洞穴居住遗址步行2小时的地域范围基本互不重叠,表明居住和资源开发比较均匀,可以视为日常活动范围,而各临时性狩猎停驻地也可相应归入各自的洞穴遗址,构成一个完整的狩猎社会(图一)(11)。Higgs等人在非洲一处沿海遗址的1小时步行调查范围则呈扇形,面向海岸一侧明显大于5公里半径圆,而且通过对沿途土地类型和地貌景观的记录与分析,显示该遗址的可耕地位于海拔100米以上的山地地带,密集放牧区则位于山地与沿海沼泽交界的狭长地带,沼泽里只有小块地域适合浅层放牧(图二)(12)。

图一 西班牙沿海旧石器时代晚期遗址的资源域分析

图二 非洲一处沿海遗址的资源域分析

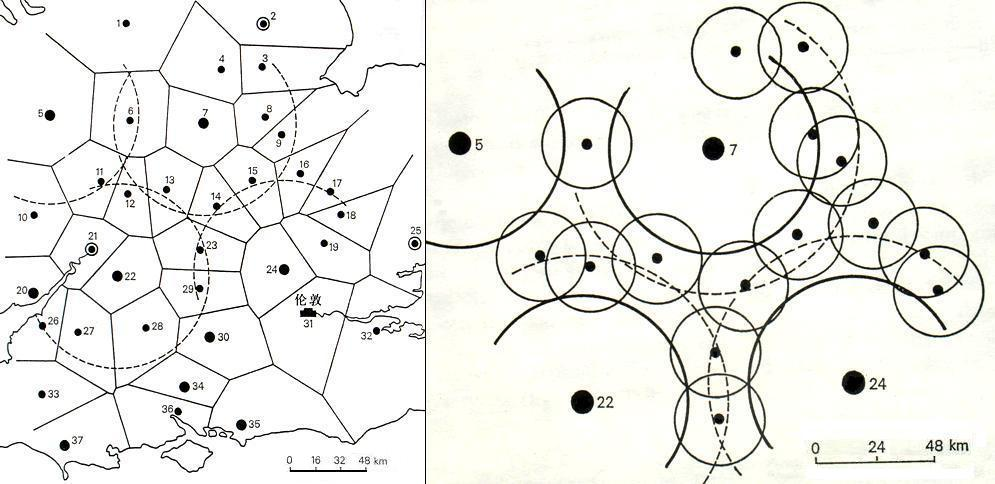

西方还有一种不做实地调查、单纯对一个地区的同期遗址作“纸上”的遗址资源域分析,具体也主要涉及两个步骤:首先对这些遗址按照理论模式画出半径5公里或10公里圆圈,再对这些遗址按照泰森(Thiessen)多边形原则画线。所谓泰森多边形即在每两个相邻遗址的连线中间点画一条垂直的直线,其原理在于假定这两个遗址对中间地带进行开发利用的机会是均等的,这样,在一个特定的区域内就可划出多个多边形。通常,在定居遗址分布密集的地区,5公里半径圆圈会大于多边形,反之则小于多边形。由这些理论正圆圈和泰森多边形共同圈出的范围,就可视为每个遗址的理论日常活动范围。这种“纸上”遗址资源域分析在西方运用也很普遍,提出的环境考古和聚落考古认识也很有价值,如Hodder等人对英国南部罗马占领时期古城堡的“纸上”分析,就与其它途径得出的资源控制和人地关系模式相符合(图三)(13)。

图三 英国南部罗马时期古城堡的资源域分析

遗址资源域分析在方法设计上与考古调查密切相关,或者可以说就是一种以调查为主的方法。西方考古学界认为,开展这种分析一般需要三个前提条件,即研究区内的遗址得到充分调查,所研究的遗址必须是同一时期的,遗址必须有较长的居住时间,临时停驻地不能作为分析重点(14)。西方考古学界通过30多年的实践,证明了遗址资源域分析的重要作用,即它能够提供一个新的研究思路,促使研究者走出遗址,把目光投向遗址外围,考察古人获取自然资源的真实情景;它提供了一种可操作的实地工作模式,把古人及其聚落当成地理景观的一部分来统筹分析,从而能比较客观地恢复古人的日常活动范围,并在更高层次上考察人地关系演变。

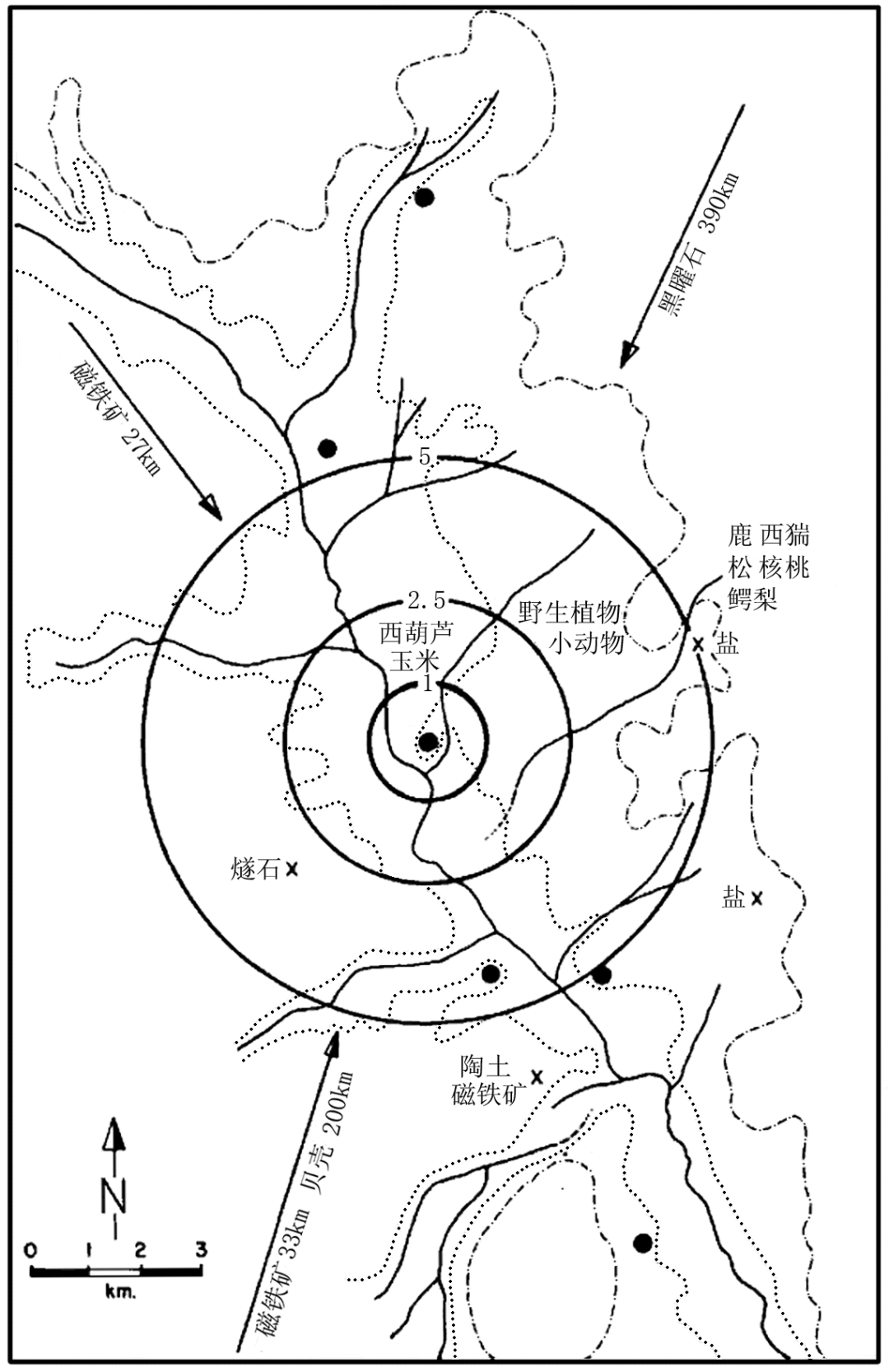

遗址资源域分析也有一些明显的缺点。陈洪波先生曾经综合了西方各家对它的批评,认为这个方法存在一个重要问题,即所有遗址的领地半径常常被当作是相等的,换句话说,这一方法假定遗址领地的大小与遗址规格和人群规模没有关系,但实际上,一个遗址的有效领地与人口规模及其生产技术是有密切关系的。可见,这一方法不足以真实反映领地概念,这促使人们去寻找另外的途径,去探讨遗址的经济特征和资源获取状况。Flannery就主要采取了从遗址本身出土物出发的领地分析方法,以遗址中所发现的资源为起点,对这些资源的可能来源地进行调查,最后根据调查结果对遗址周围的可利用资源进行区域划分。如他对墨西哥奥萨卡谷地玛雅农耕社会的研究显示,耕作活动一般集中在遗址周围半径2.5公里范围内,狩猎采集和获取盐、燧石集中在5公里范围内,其它资源则来自于5公里以外(图四)(15)。这要求必须同时运用发掘和调查手段才能达到设计目的。这一做法虽然仍有可能漏掉某些当时利用、但遗址中未能保存下来的资源,但明显优于Vita-Finzi和Higgs最初提出的方法。总之,遗址资源域分析本身还存在不少缺点和局限性,学者们还存在分歧和争议,正是在不断的争议中,遗址资源域分析得到了不断完善和发展。

图四 墨西哥奥萨卡谷地玛雅遗址的资源域分析

三、西金城龙山城址的遗址资源域分析

西金城遗址位于河南省北部博爱县西金城村中东部,南水北调中线干渠穿过遗址东部。受河南省文物局的委托,山东大学考古队于2006—07年对该遗址进行大规模发掘,取得了重要成果,发现龙山文化中晚期城址一座,面积达30.8万平米(城内面积为25.8万平米),并发现了中原地区目前所知年代最早的小麦遗存(16)。在发掘期间,我们对遗址资源域分析法作了初步尝试,目的在于搞清西金城城址的自然资源控制范围和人地关系演变过程。为此,主要做了两方面的工作,即搞清城址周围的经济区划和搞清城址出发步行1小时范围内的聚落分布和可能的自然资源分布情况。

本次发掘主要集中在干渠流经范围内,即城墙以外的东南部,城内主要为现代民居占压,尚未开展系统工作(图五)。龙山遗存主要出自发掘区的第5层(其下为全新世早期形成的黄色生土),经中科院地质研究所袁宝印先生现场考察,认为这层厚达半米左右的灰色或灰褐色细沙土属于沼泽相沉积,这与本层出土物的出土状态相吻合,如本层出土的田螺壳非常丰富,个体大小不一,出土深浅不一,且基本没有固定遗迹,可判定为自然堆积的沼泽环境下生长的。这层龙山堆积被厚达三四十厘米的东周至汉代层叠压,这层堆积为棕红色粘土,经袁宝印先生现场考察,认为是洪水泛滥沉积物。另外,通过对城内东南部断崖刮面观察,龙山时期的居住堆积以夹杂大量草木灰为显著特征。根据这三条线索,我们对城址周围做了系统钻探,钻探面积近百万平方米,初步搞清了龙山期堆积的分布范围和原始地貌状况。

图五 西金城龙山城址及其周围经济区划平面图

龙山期堆积的分布面积达70万平米左右(含城址面积),其中主要有三种地貌类型。环绕北、东、南城墙的为一条自北向南流过的小河,可视为城址的防御性壕沟。沼泽处于这条小河的外围地带,围绕在城址的北、东、南三面。沼泽外围则是相对较高的缓土岗,主要分布在城址的西、东两侧。两处缓土岗的南部都有面积超过两万平方米的高土岗,西侧的高土岗钻探发现大量草木灰堆积,与城内的龙山期堆积特点相同,应是居住活动的遗留。东侧的高土岗从已发掘的10个探方看,没有龙山地层堆积,但发现较多打破生土的龙山灰坑和水井,出土物比较丰富,可知此处龙山时期应较高,只是在龙山之后被削平。经钻探发现,城内东南部有一处面积超过3万平米的高土岗,岗上龙山期草木灰堆积丰厚,并在断崖上可见分布密集的大型白灰面房址,应是贵族居住区。城内的其它地带地势相对略低,居住遗迹相对较少,应是平民居住区。整体看,原始生土地势在城址范围内最高,为高出现今地表1米左右的高地(又以东南部最高),城外东西两侧缓土岗的高处次之,在今地表以下半米左右,位于两者之间的沼泽地带地势最低,在现今地表以下2米左右。

为进一步恢复龙山时期的经济形态,我们还进行了较为系统的土样浮选,其中上述城外东侧缓土岗高处的H92、117、131和J3、5、6等龙山遗迹中,浮选发现了较丰富的炭化植物遗存,经山东大学考古中心实验室初步鉴定,作物主要有粟、黍、水稻、小麦、大豆等(图六),其中水稻属于水田作物,其余为旱作作物。再结合上述龙山时期的地貌和地势分布格局,基本可以恢复龙山城址周围的经济区划:龙山时期城外的沼泽和缓土岗地带首先应是种植粮食作物的生产经济区,其中水稻应种植于沼泽地带,本次发掘的主要区域就在沼泽地带,出土了近300件石器,主要包括铲、刀、镰、斧等,其中多数都出自地层,没有固定遗迹,出土位置深浅不一,而且绝大多数为残断,应是在生产劳动过程中损坏丢弃的,沼泽地带是龙山人种植水稻的生产区;粟、黍、小麦、大豆等旱作作物则应种植于缓土岗上,这些作物遗存就是在东侧的缓土岗高处发现的。另外,沼泽和缓土岗还是采集狩猎之地,本次在龙山期地层堆积中发现了丰富的属于自然生长的田螺壳,而在城内东南部断崖上的龙山房址中也发现较多田螺壳,显然是人类有意采食所遗留,其来源应采自城外的沼泽地带;本次发掘出土了少量野生动物遗骸,经鉴定主要为斑鹿,其活动范围也可推断在沼泽和缓土岗地带。而城外东西两侧缓土岗的高处,则可视为龙山时期从事季节性经济生产的临时住地。

图六 西金城遗址出土的龙山时期作物遗存

由此可知,龙山时期对西金城城址周围的沼泽和缓土岗进行了较为密集的资源开发和利用,但这些地域的面积只有40万平米左右,约合500市亩,而根据林沄先生的研究,先秦时期黄河中下游地区聚落内每户居民一般占地150—160平米(17),若以每户4—5人计算,则龙山时期西金城城内的居住人口应超过5000人,甚至可达7000人的规模(城内面积以22.8万平米计算,即25.8万减去3万平米的东南部高土岗),则每人占有的城外经济区面积只有0.1市亩左右,可以肯定,按照当时的生产力发展水平(乃至现今水平),这些土地所提供的粮食和其它生存资源,是不足以维持城内居民的正常生活的。这促使我们把目光转向遗址以外,从遗址以外去发现可能的资源来源地及其分布情况,为此进行了遗址资源域分析的初步尝试。

本次尝试主要是参照西方文献报道的方法,在查备有关地图资料的前提下,从遗址中心出发向周围不同方向步行考察,以1小时为考察范围界限,沿途仔细记录地貌情况和地层断面情况。最后圈出了一个椭圆形的地域范围,东西直径约8.5公里、南北直径6.5公里。在这一范围内,目前共发现3处龙山文化遗址,分别为东金城、史庄和南邱遗址,面积只有数千至数万平方米,从断面观察,应为周围地带的高处所在。从西金城周围经济区的土地和资源有限出发,并结合这三处遗址都在西金城3公里范围之内(有两处还落在半小时路程之内),再加上前述Flannery对奥萨卡谷地的研究显示耕作活动在距离中心2.5公里范围内,我们推测这些小规模的遗址很可能是西金城城址的农耕轮作地和住地,是该城址的附属小聚落,该城址的农耕区应主要在东南方向。至于1小时范围内的其它空旷地带,本次虽然未做系统钻探和研究,但从平原地势的大格局推测,也应与西金城周围的地貌景观类似,基本可视为供应西金城城址野生动植物资源的狩猎采集区。另外,在1小时范围东边缘的司家寨附近发现了古河道,埋藏有丰富的河卵石,推测这里有可能是向西金城供应石料的来源地(18)。由此可以推断,龙山时期西金城城址为获取生存资源所进行的日常经济活动,包括农耕、狩猎采集以及获取石料等行为,基本就在这个范围之内。目前资料情况下,以西金城为中心的步行1小时椭圆形范围大致可视为该城址的资源域范围(图七)。

图七 西金城城址的资源域分布图

四、西金城聚落群的控制网络与模式

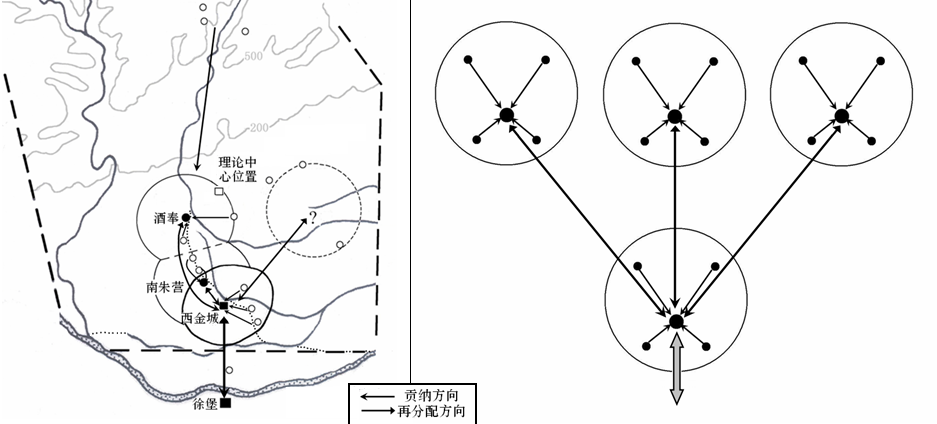

本次发掘期间,还对博爱县已知的龙山文化遗址做了初步调查和复查,目前该县共发现14处龙山文化遗址,除了上述4处(含西金城)之外,其余分别是秦庄、南朱营、罗庄、砖井、高庙、簏村和酒奉7处平原地带的遗址,以及六堆峪、白坡和汉高城3处分布在北部山区的遗址。这些遗址现在地表暴露陶片很少,但由以往调查资料可知,它们的年代基本在龙山文化中晚期。而我们通过收集和对比焦作、新乡、济源等地区的龙山遗址资料(19),发现这13处遗址中的12处(秦庄除外,详后),以及焦作市的小尚、店后和小麻村遗址,都属于同一个以西金城为中心的相对独立小区的范围之内,其外分别是修武李固、武陟东石寺、赵庄、温县徐堡、孟州义井和沁阳杨香等面积超过20万平米的大聚落(多在龙山中晚期),与西金城属于同一级别,它们应能各自组成自己的相对独立小区。这样,西金城小区就获得了一个相对稳定的研究范围,其资源来源的更大范围,以及西金城城址对其下各级聚落的控制网络和模式,就有了一个可以参照的研究起点(图八)。

我们对这一小区的分析,首先是根据各遗址的分布面积和出土物为依据,划分聚落等级。目前所知,这些遗址主要可分为三个等级:西金城城址作为小区内最大最重要的聚落,无疑属于第一等级;南朱营和酒奉遗址面积分别为15万和7万平米,酒奉遗址还出土了代表权力的石钺(详后),应属于第二等级聚落;其它遗址面积多数不足1万平米,属于第三等级。再以西金城获得的资源域范围为参考,对这些不同等级的聚落进行聚落群的划分。西金城的资源域可归纳为半径4公里左右的理论圆圈,则该小区平原地带每个聚落群的资源域范围基本可据此划出理论圆圈,这样共划分3个聚落群,它们分别以西金城、南朱营和酒奉为中心。另外,地处焦作市的3处遗址自身也可组成一个直径8公里的理论圆圈,可能是第4个聚落群,但其中心聚落目前尚未发现。这样,西金城小区至少存在3—4个聚落群,每个聚落群内各个小聚落所拥有的土地和资源,可以按照上述泰森多边性的原则进行划分,各小聚落实际从事经济生产的范围可能落在这一范围之内。至于小区内的其它地域,限于目前资料待考(图八)。

图八 西金城小区的龙山时期聚落群分布图

我们注意到,在三个比较明确的聚落群之间,都较为明显地表现出空间分布上以西金城城址为中心的向心性。南朱营遗址本身即落入西金城的资源域范围之内,南朱营聚落群的一半面积也与西金城聚落群重叠,对西金城的向心性非常明显,而酒奉聚落群的资源域则与南朱营聚落群的资源域发生很大重叠,从而也能表现出对西金城的向心性。我们认为,这种空间上的分布规律不会是偶然的,它应是西金城城址对周围聚落进行资源控制的实际反映,这既与该城址的规格相符合,也是该城址得以形成的区域社会背景。这两个聚落群所属的小聚落应先向各自的中心聚落贡纳资源,再由中心聚落向西金城城址贡纳资源。仔细观察这些遗址又能发现,它们大致都分布在由北到南的一条线上,尽管未做实地分析,但这一现象很可能表明,它们应是分布在龙山时期发源于北部山区的同一条河流的两侧(西金城的防御性壕沟可能与此河有关),它贯穿了现今当地的大沙河、勒马河上游,向南应注入沁河(110、105米海拔线上也有这一特点)。换言之,这条河流就可视为这些聚落群向西金城贡纳资源的主要通道。关于贡纳资源的具体种类,我们从西金城的已有分析结果可合理推测,应主要是粮食和肉类等基本生存资源。至于分布在北部山区的3处遗址,我们通过调查得知,基本不适宜人类在此定居生活,距离西金城24公里,也位于上述河流的两侧,可视为向南面几个聚落群供应木材和珍贵石料等山区资源的季节性生产聚落(西金城和北部山区都发现有燧石)。如此,就可建立起西金城城址及其小区的资源控制网络(图九,左)。

图九 西金城小区的资源和政治控制网络与模式图

对生存资源的需求很可能是西金城城址形成和将其它聚落群逐步纳入控制网络的原始动因,但要想有效控制这些聚落群,不采取某些政治措施也是不现实的。对此,我们从目前资料推测,向这些聚落群的中心聚落分配表达权力的奢侈品应是重要的表现形式。本次在西金城的发掘中出土了一件残断的齿刃石钺(图十,右),另在酒奉遗址采集到一件舌刃石钺(图十,左;现存县博物馆),均形态规整,制作精良。林沄先生曾经指出:“在斧钺作为王权的象征物之前,它本是军事民主制时期军事酋长的权杖。”(20)因此推测,石钺作为先秦时期重要的权力象征物品,很可能是西金城对区内其它聚落群分配权力象征物、实现政治控制的重要手段之一。登封王城岗龙山城址近年的发掘和研究表明,该城址的建造可能调动了周围一二十个聚落的劳动力(21),西金城小区控制的聚落数量有十余个,可推知西金城城址的建造应是最大限度地调动了区内聚落的劳力资源。而一般来讲,调动劳力资源应比调动粮食等自然资源要困难得多,没有比较严密的政治控制和权威是不可能奏效的,因此我们认为,石钺在本小区的发现不容忽视,它是西金城城址对小区实行政治控制的产物。

图十 西金城和酒奉遗址出土的龙山石钺(左.酒奉 右.西金城)

进一步分析,西金城城址与新发现的温县徐堡龙山文化城址(22)南北相距仅7.5公里,同属于龙山文化中晚期,位置如此靠近在河南省已知的龙山文化城址中还属仅见,可见二者之间必有密切联系。据报道,徐堡城址的北半部已被沁河冲毁,可知当时城址必不在沁河岸边,而在西金城和徐堡之间有一条东西向的古河道分布,周围很少有龙山遗址发现,而且古河道正位于两个城址的中间位置,并大致处在西金城资源域的南边缘,符合泰森多边形对多个中心聚落进行划分的原理(23),所以可推测这条古河道很可能在龙山时期使用过,属于沁河古河道的可能性很大,可视为两个城址及各自小区的控制分界线(秦庄遗址位于此线以南,应属徐堡小区控制)。而徐堡城址的复原面积要超过西金城城址,且西金城城址本身也表现出对徐堡城址的明显向心性,距离它在自己小区的理论中心位置很远(图九,左)。因此推测,徐堡城址应是比西金城更高一级的中心聚落,西金城则是受到徐堡控制的小区内中心聚落,它和徐堡、义井、赵庄小区可能共同组成了一个以徐堡为中心的独立政治实体。显然,这个政治实体也是需要对各小区中心聚落进行政治控制的,也需要向它们分配某些权力象征物。在这方面,我们认为西金城发现的齿刃石钺值得重视,根据林沄先生的考证,这种齿刃钺也是先秦时期重要的权力象征物(是“我”字的最初取象物)(24),在夏商时期多只在二里头、殷墟等都城遗址中出土(25),其它遗址还很少发现,其数量比弧刃或舌刃钺少得多,可见它所代表的权力等级应更高。因此推测,这件石钺很可能是来自等级更高的徐堡城址的,换言之,西金城小区应向徐堡政治实体贡纳生存资源,而作为小区中心聚落的西金城城址,则接受作为政治实体中心聚落的徐堡城址的权力象征物的再分配,西金城城址则向其下的次级中心聚落进行再分配。如此就可建立西金城小区向内和向外的比较完整的资源和政治控制网络与模式(图九,右)。

五、结论和余论

综上所述,从遗址资源域分析的角度出发,西金城城址龙山时期的总体人地关系演变可初步归纳为:龙山人最初到来时,遗址周围是全新世早期发育的冲积平原(黄色细沙土生土),龙山人选择方圆数十公里范围内最大最高的黄土丘作为居住和建筑城址之地,以东侧的小河作为生活水源地和防御壕沟,在周围的缓土岗种植粟、黍、小麦、大豆等旱作作物,在沼泽地带种植水稻;并在沼泽地带狩猎斑鹿等野生兽类、采捞田螺等水生贝类,作为粮食以外的补充食物;石料可能采自城址以东4公里的古河道河卵石;城址周围控制的十余个聚落可组成两三个聚落群,由其中心聚落向该城址贡纳粮食、肉类、木材、石料等生存资源;而该城址则通过石质礼器(以及可能的玉礼器和陶礼器)的再分配控制这些聚落;该城址可能向其南侧的徐堡龙山城址贡纳生活物资,并接受徐堡城的礼器类奢侈品的再分配。由此可基本建立起西金城及其小区比较完整的资源和政治控制网络。

龙山文化时期处于夏王朝建立的前夜,是中原地区社会剧烈转变的时期,城址的出现就是显著标志。西金城城址是目前河南省发现的第10座龙山文化城址,也是豫西北地区发现的第5座同期城址,使该地区龙山期聚落的分布格局和区域演进趋于明朗,尤其该城址与徐堡城址南北相距仅7.5公里,表明豫北和中原腹心地带的郑洛地区一样龙山城址较为密集,充分显示了中原地区龙山时期社会急剧转变的历史面貌,对研究中原地区的文明起源具有重要意义。本次通过多学科的环境考古和聚落考古研究,以遗址资源域分析法作为观察视角,对该城址周围龙山期古地貌和经济生产区划做了宏观恢复,力图建立该城址的资源控制和政治控制网络与模式,重建该城址所在小区的文明化进程和该城址的区域性历史地位的确立过程,这对研究豫北及整个中原地区文明起源阶段的人地关系演变,都具有重要学术价值。

应该说明的是,本次在西金城的遗址资源域分析实践,尽管力图按照上述Flannery从遗址出土物出发来分析资源域的思路,但由于很多预定目标并未完全达到(主要是没有自然学科人员的及时参与调查),且相关的分析检测工作还在进行之中,所以得出的结论也只能是初步的。尽管如此,我们仍然发现了一些与西方遗址资源域分析不同之处,正如我们在前面看到的,西金城周围龙山时期的沼泽和缓土岗基本分布在城址周围数百米范围内,这里是龙山人从事农耕和采捞活动的重点地带,而狩猎、获取石料等行为则在更远的外围地带,也就是说,龙山人在遗址资源域范围内的活动也有强弱之分,可能划分出不同层次,这一点是西方研究文献很少关注的,至于其与我国先秦文献中的国野制度乃至都鄙制度有何关系,还需要进一步的考证。另外,本次圈定的遗址资源域范围半径约为4公里左右,这在地势平阔的华北平原地带可能是一个比较适用的数值,而小于西方对定居社会通行的半径5公里理论值。这些对今后我国开展遗址资源域分析都有一定的参考价值。

另外,在前几年笔者撰文介绍遗址资源域分析法时,有论者曾经提出质疑,认为这个西方三十多年前出现的研究方法在今天还有多大用处,这一方法为何在上世纪七八十年代风行欧美而后来又大面积隐退,其中必有自身的缺陷(26)。但实际上,西方在90年代以来仍有不少这方面的研究文献,包括上述一些有影响的著作也都对它有专门的介绍,可见,所谓大面积隐退的说法并不确切。其次,遗址资源域分析作为一种研究方法,和其它任何研究方法一样,肯定会有缺点和局限性,对此不必大惊小怪。而在迄今我国还没有开展这一研究的情况下,我们更应看到它的优点,通过不断实践去发现它的缺点,包括它在我国实际运用中出现的新问题,然后不断去完善它和发展它。如果一味怀疑而不去实践,对于推进学术发展来说是毫无意义的。

我们进一步认为,这一方法在我国已具有可行性,因为从上世纪90年代中期开始,随着聚落考古和区域覆盖调查的兴起,部分地区经过细致有针对性的考古工作,已经发现了大量特定时期共存的先秦遗址,再加上此前进行的全国范围文物普查,都为遗址资源域分析提供了重要基础。但已有的聚落考古多是从遗址内部的面积等角度进行等级划分,而已有的环境考古也限于遗址内部的取样分析,都是孤立地看待各个遗址,缺乏走出遗址的意识。而遗址资源域分析的精髓就是提倡走出遗址,并且提供了可以实地操作的野外工作方法,更重要的是,它倡导将出土遗存整合在一个超越单个遗址的更加广阔的空间环境之中,将人及其聚落等文化景观还原到整个自然环境的地理景观当中去研究,充分重视对人类生存须臾不可或缺的自然资源在社会和文化发展中的重要作用,从而使重建的古代人地关系演变过程更加细致,也相对较为可信。因此,这一方法在我国应该具备了较好的基础条件,如果能不断实践,将会有比较广阔的应用前景。

本次遗址资源域调查承北京大学夏正楷、吉林大学汤卓伟先生提出宝贵意见,野外工作得到焦作市文物局邢心田局长大力协助,市文物勘探队杨贵金、毋建庄先生提供遗址线索,博爱县博物馆张满意馆长惠允考察馆藏文物,研究生王良智等同学付出很多辛劳,在此一并表示感谢。

注 释:

(1)Vita-Finzi, C. and Higgs, E.S. 1970. Prehistoric economy in the Mount Carmel area of Palestine: catchment analysis, Proceedings of the Prehistoric Society 36, 1-37.

(2)Bintliff, J.L., Davidson, D.A., and Grant, E.G. (eds.) 1988. Conceptual issues in environmental archaeology. Edinburgh University Press; John Evans and Terry O’Connor 1999. Environmental Archaeology: Principles and Methods. Sutton Publishing Limited.

(3)科林·伦福儒、保罗·巴恩著,中国社科院考古研究所译:《考古学:理论、方法与实践》,文物出版社2004年。

(4)Bailey, G.N. and Davidson, I. 1983. Site exploitation territories and topography: two case studies from Palaeolithic Spain, Journal of Archaeological Science 10, 87-115.

(5)陈洪波:《 “遗址域分析”涵义再探》,《中国文物报》2006年2月17日第7版。以下对遗址资源域的介绍参考了此文。

(6)焦天龙译《史前经济:一种领地研究法》,《当代国外考古学理论方法》,三秦出版社1991年。

(7)荆志淳:《西方环境考古学简介》,《环境考古研究》第1辑,科学出版社1991年。

(8)王青:《西方环境考古研究的遗址域分析》,《中国文物报》2005年6月17日第7版

(9)李果:《 Site Catchment Analysis(遗址资源域分析)译法及其考古学意义的思考》,《中国文物报》2006年3月10日7版。以下对遗址资源域的介绍参考了此文。

(10)转引自注(5)文。

(11)同注(4)文。

(12)Higgs, E.S. and Vita-Finzi, C. 1972. Prehistoric economies: A territorial approach. V.E. Higgs (ed.) Papers in economic prehistory, 27-36.

(13)Hodder I. 1972. Locational models and the study of the Romano-British settlement. V.D. Clarke (ed.) Models in Archaeology, 887-909.

(14)John Evans and Terry O’Connor 1999. Environmental Archaeology: Principles and Methods. Sutton Publishing Limited.

(15)Flannery, K.V. (ed.). 1976. The Early Mesoamerican Village. Academic Press: New York and London.本图采用伦著中译本第259页的插图,并对照英文原版纠正了若干误置,如本图下方磁铁矿应来自33公里以外,而非3公里以外;贝类应来自200公里以外,而非20公里以外;图例中冲击层应为冲积层。

(16)王青、王良智:《河南博爱县西金城遗址发掘或重要成果》,《中国文物报》2008年1月23日2版;王青:《西金城遗址发掘的多学科研究尝试》,《中国文物报》2007年9月21日7版。

(17)林沄:《关于中国早期国家形式的几个问题》,《林沄学术文集》85—99页,中国大百科全书出版社1998年。

(18)此据吉林大学边疆考古中心汤卓伟先生的初步分析意见。

(19)国家文物局主编:《中国文物地图集》(河南分册),中国地图出版社1991年。

(20)林沄:《说王》,《林沄学术文集》1—3页,中国大百科全书出版社1998年。

(21)方燕明:《登封王城岗城址的年代及相关问题探讨》,《考古》2006年9期。

(22)毋建庄、邢心田等:《河南焦作徐堡发现龙山文化城址》,《中国文物报》2007年2月2日2版。

(23)对同时期的大聚落进行泰森多边形的划分与分析,是西方考古界较流行的做法,刘莉先生曾以此对豫中地区的龙山时期聚落做过类似划分,详见Li Liu, 2004. The Chinese Neolithic: Trajectories to Early States. Cambridge University Press.

(24)林沄:《说戚、我》,《林沄学术文集》12—18页,中国大百科全书出版社1998年。

(25)中国社科院考古研究所二里头工作队:《1981年河南偃师二里头墓葬发掘简报》,《考古》1984年1期;中国社科院考古研究所安阳工作队:《河南安阳市花园庄54号商代墓葬》,《考古》2004年1期。

(26)同注(9)文。

本文原刊于《新果集——庆祝林沄先生七十华诞论文集》,科学出版社2009年

来源:山大考古

投稿邮箱:dzkaogu@163.com

欢迎订阅2021年《大众考古》 每期20元

邮发代号:28—448

官方淘宝店:populararchaeology.taobao.com/

● 扫码关注我们 ●