克孜尔石窟

杨波:龟兹石窟壁画中的辟支佛形象考辨

来源:《西域研究》2017年第1期

龟兹石窟壁画中的辟支佛形象考辨[1]

龟兹石窟壁画“天相图”中常绘飞腾虚空的穿袈裟者,一般被认为是“立佛”,但部分飞行人物却展现了与比丘、佛陀不同的造像特点。通过造像的统计分类、图像比较,我们推测这些身份不确定的人物为辟支佛。在库木吐喇石窟的一类天相图中,出现了反映“三兽渡河”譬喻以及“涅槃城”的画面,这是推断辟支佛身份的有力证据。

在龟兹地区的石窟寺壁画中,有一类造像颇为特殊,他们与佛的形象非常接近,却又不尽相同,这些形象通常出现于中心柱窟顶部的“天相图”之中(图1)。他们身披袈裟、顶有肉髻、绘有身光、飞腾虚空、身出水火,其光明相好,俨然与佛陀无异,通常被判断为“立佛”。但若仔细对比,部分人物与佛像之间存在着细微差异,如有的肉髻不够圆、额际线不够平缓、只绘头光而不具背光等。有学者认为这是展现神通的僧人,[2]日本的井上豪先生提出天相图中的这些飞行立像,其身份应为辟支佛。[3]他的这一观点在中国学者中似乎并未产生强烈的影响,在国内多种出版物中,仍以“立佛”来称呼这类形象。笔者基本赞同井上先生的推论,力图去寻找更多的证据、做出更为准确的判断。

图1 克孜尔38窟主室券顶“天相图”

一、造像分类

辟支佛在佛教艺术中比较罕见,可能是因其与比丘、佛陀的形象难以区分的缘故。但是,笔者在龟兹石窟“天相图”中身穿袈裟、飞行虚空的神变者之中,发现了一些与佛陀有别的特征,笔者以身光(含头光和背光)、肉髻形状、发际线为主要标准,对克孜尔石窟的有关图像进行了统计分类,这种分类并非从考古分期的角度出发,而是突出其与同窟佛像的异同,进而判断是否与佛陀属于同一尊格。[4]以是否具有头光与背光为基础,将此类飞行人物图案分为三大类。

I式:无头光及背光,依有无肉髻等分为a、b两种:Ia式:头顶无肉髻,发际线有明显转折,且额间转折的两边有一小弯。118窟主室顶部2身。[5]Ib式:有肉髻,发际线在额间略有小弯折。85窟顶部2身。

II式:有头光无背光,依肉髻、发际线的差异又分为a-e五种:IIa式:肉髻与同窟佛像差别明显,发际线有明显转折,且额间转折的两端或一端有小弯或呈尖状,依肉髻的具体形状又分为三种:IIa-1式:肉髻较圆,突出较浅。172窟主室顶部1身。IIa-2式:肉髻略小,在中间呈尖突状。163窟主室顶部1身。IIa-3式:肉髻高低不同,头顶整体呈三角状。58窟主室顶部2身、甬道顶部4身[6]、192窟甬道顶部1身。IIb式:肉髻较圆,与同窟佛像无明显差异,发际线有明显转折,且额间转折的两端有小弯或呈尖状。38窟主室顶部1身、163窟左甬道顶部1身。IIc式:肉髻较圆,发际线有转折,但两端无小弯。179窟甬道顶部1身。IId式:肉髻较圆,发际线圆整。8窟主室顶部2身、34窟主室顶部1身、97窟主室顶部4身、98窟主室顶部2身、100窟主室顶部2身、126窟主室顶部1身、198窟右甬道顶部1身。IIe式:肉髻较浅且呈尖突状,头顶整体呈三角状,发际线在额间略有小弯折。163窟右甬道顶部2身。

III式:具头光和背光,依肉髻、发际线的差异等又分为a、b、c三种:IIIa式:肉髻较圆,发际线圆整。17窟主室顶部2身。IIIb式:肉髻较圆,发际线在额间有明显弯折,且边际有小弯。171窟主室顶部2身。另外部分立像因画面斑驳,发际线的具体样式无法辨清,如192窟左甬道顶部的4身立像、172窟侧道顶部的坐像等。

还有一类情况比较模糊,即第13窟主室顶部的立像,很难具体将其归入哪一种类型。[7]

龟兹石窟中存在着许多比丘绘肉髻的现象,但这种“肉髻相”有时会与佛陀有意区别开,比丘的肉髻有的略小或比较低浅(如克孜尔178窟左甬道外侧壁的阿难像等),有的虽然较高,但却明显呈山状隆起(如克孜尔163窟后甬道前壁、左端壁的比丘像),不如同窟佛像之圆。这无疑是为了显示比丘的精神不及佛陀圆满。上述IIa-3、IIe式的飞行人物像,同样为肉髻比较独特,不似佛陀。而IIa-1、IIa-2式的立像,肉髻整体比同窟佛像略小。

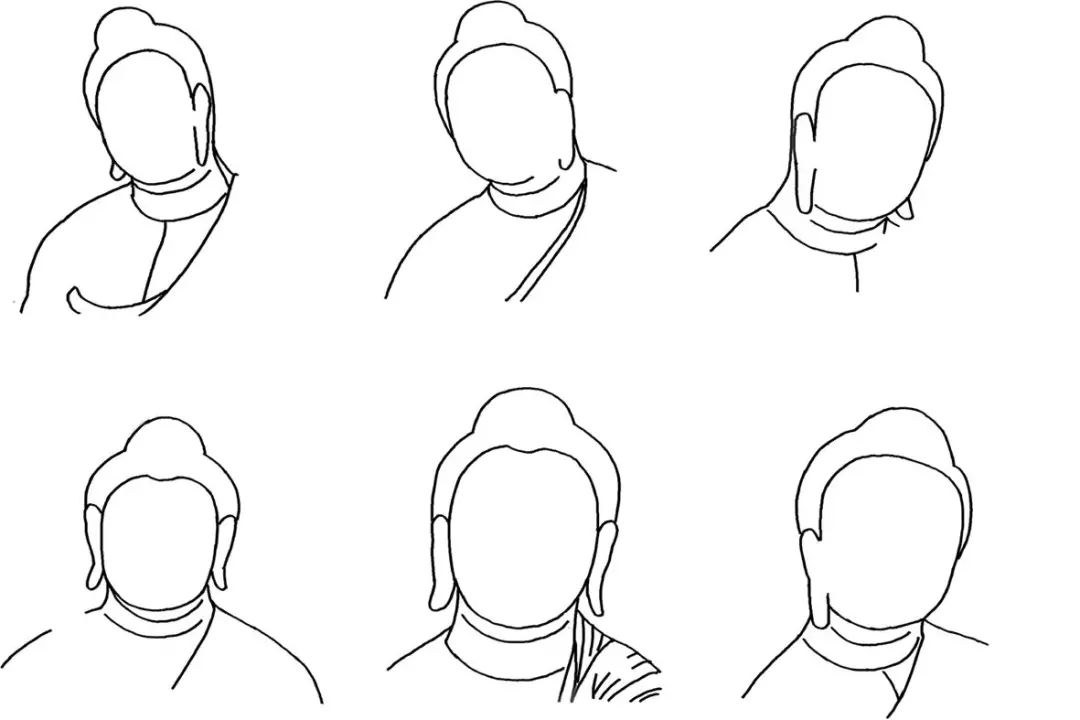

发际线也是一个重要的区分标准,在龟兹石窟壁画中,比丘与佛陀的发际线是不同的,佛陀的发际线比较圆滑平整,或者在额间略有下凹的弧度或小弯折(图2),但比丘额际线的弯折幅度却很明显(图3)。纵观龟兹诸石窟,这种发线的区分还是比较普遍的。

图2(左)龟兹壁画中佛陀的发际线形式

图3(右)龟兹壁画中比丘的发际线形式

在龟兹传统风格的壁画中,比丘的发际线很多是呈倒Ω形,即在两边有一个小弯曲或变成一个小尖(半侧面像有时只画一个),特征明显。大量例子表明,用发际线区别比丘与佛的画法,并不是偶然的,尤其是有肉髻的比丘像,初看虽与佛陀相似,其实发际线的形式迥然有异。这种手法也见于吐鲁番地区的佛教艺术,如柏孜克里克17窟主室券顶绘方格说法图,每幅构图相似,而中央坐佛旁边总有一身有肉髻的比丘像,他持扇侍佛,应为阿难,与佛陀平整的发际线不同,其发际线转折明显,[8]其式样颇似龟兹石窟的某些比丘像;33窟为高昌回鹘时期开凿,残存的举哀图中有一弟子双手举扇,神情悲恸,同样为顶有肉髻,但发线在中间向内曲折。[9]无独有偶,在克孜尔38窟以及回鹘时期的库木吐喇30窟后甬道涅槃经变中也绘一身有肉髻的年轻比丘,他正在礼拜佛足。[10]仔细观察这些比丘与佛的头部描画,发际线的差别是显而易见的。如果我们去观察现实中的僧人,就会发现这种发线的样式来源于真实的剃发修行者的形象。因此,用发际线来区分甚至比肉髻更为有效,佛陀之肉髻,变化形式较多,或饱满,或扁圆,或隆起较陡,或为较浅的圆形突起等,且比丘之肉髻,也有较饱满的例子,但比丘弯折的倒Ω式的发际线,却相对更为稳定。前述分类中所谓发际线转折明显的飞行人物许多都有这种比丘式的发际线。空中的“立佛”出现了类似比丘的发式,这是一个有利的证据,证明该人物也应有不同于佛陀的尊格。

龟兹石窟壁画中的绝大多数比丘像并不绘头光,上述Ia式飞行立像无任何身光,也无肉髻,显然应为化现神变的比丘。比丘绘出头光,在克孜尔石窟只有少数例子,163、186、205窟主室券顶的菱格故事画中,佛陀身边有一位双手持布帛的比丘,他有肉髻,也绘出头光。14窟主室左侧壁的因缘佛传图中,也有一位面朝佛陀、具备头光的有肉髻比丘,其容姿的光芒,显然超过了画面上方的两位比丘,尽管画面残破,但从残痕推断也应为双手持布帛的姿势。其身份应为弥勒,释迦时代的弥勒曾为佛弟子,他降生时形象殊妙,具足“三十二相”。[11]手持布帛或许为释迦授予之“金缕袈裟”。另外172窟菱格画中似出现了佛陀对另一比丘摩顶授记的图像,[12]比丘有头光与肉髻,俨然有佛之形象。还有,上述205、172窟中的比丘像也罕见地画出佛陀般圆整的发际线,联系这一切,似乎并不是偶然的,而是对未来将要成佛者(弥勒)所做的特殊处理。

背光在龟兹画师心中也是更为高贵的象征,如多数天人像只绘头光而没有背光,[13]但端坐于兜率天宫说法的未来佛弥勒却具备完整的身光。克孜尔110窟主室侧壁绘连续的佛传故事,描述了释迦牟尼从降诞到涅槃的一生,释迦为太子或者已然出家、身穿法衣但仍未觉悟时,均只画头光而无背光,[14]直至降魔成道之时,才绘出背光。“背光”在许多传统风格的龟兹石窟壁画中,似乎是佛陀专属的光明之相。上述II式立像具备头光,其身份非比丘,不绘背光等特点却无法与佛陀完全等同。III式立像,其中IIIa式从身光图案到头部造型,都与佛陀没有差别,其尊格应判定为佛陀。但IIIb式的171窟主室顶部的立像尽管具备灿烂的头光与背光,发际线之区别却甚为明显,似同窟的比丘像。

由上述分析可知,天相图及甬道顶部的飞行人物,应存在三种身份:

第一为比丘,即Ia式,不绘任何身光,无肉髻,属于此类的还有克孜尔尕哈46窟主室券顶中脊的两身立像。[15]

第二为佛陀,即IIIa式,头光与背光具足,头部刻画与同窟佛像亦无差别。

Ib式的发际线也属于佛陀的样式,整体形象与佛陀没有差别,应判断为佛,出现不绘头光、背光的罕见情况,应是该窟“天相图”画面过于拥挤所致。

IId式立像,由于头部刻画与佛陀并无差异,仅为不绘背光,其身份也可能是佛陀。有的天相图较窄,不绘背光也可能是空间位置不够(如198窟)。

IIc式仅一例,179窟甬道券顶1身立像额间发线的凹度小,其发线、肉髻与同窟佛像均无明显差别,但观后甬道正壁的一身有肉髻比丘像,其发线之转折亦浅,先不做判断。另外该甬道顶部共绘6身立像,但其余5身因熏黑严重无法辨清发线的具体样式。

第三种身份不确定,即IIa、IIb式以及IIIb式,在肉髻或发际线的细节描画上与同窟佛陀有异,具有某些比丘像的特点,尤其是发线均呈现较明显的类似比丘的倒Ω形。

IIe式比较特殊,仅163窟甬道顶部2身,发际线在额间有小折,与上述倒Ω式的发线差别较大,但观察其肉髻低浅,不应为佛陀。

经笔者观察对比,空中立像身份不明确的有15身,其中7身在主室券顶,8身在甬道顶部。另,179窟甬道顶的6身立像与58窟、192窟甬道壁画的布置风格类似,身份亦不确定,192窟甬道券顶绘5身立像,尽管大部分发际线的具体形式难以辨清,但较清晰的一例属于IIa-3式,其余四像也应差不多。这些人物若为得道之比丘,为何天相图中统一画作有肉髻状?在龟兹壁画里,仅有部分比丘有所谓肉髻相,而且前文已提到,比丘在龟兹石窟中绝大多数是不画头光的。但若判定为佛像,为何相貌有细微差异?属于IIa-3式的空中飞行立像,也见于森姆塞姆11窟左甬道券顶、30窟右甬道券顶、克孜尔尕哈16窟左甬道券顶,[16]IIb式也见于森姆塞姆31窟左甬道券顶,[17]这种细微差别较频繁出现,无法简单归于画师的笔误。

龟兹地区盛行小乘佛教说一切有部,小乘佛教以阿罗汉、辟支佛、佛陀为达到觉悟的三类圣者,尽管从漏尽解脱的角度上看,佛与辟支佛都可以视为阿罗汉,但在概念内涵的具体界定上仍有差别,辟支佛为高于阿罗汉的中乘,他们与佛陀一样,无师自悟,经历了独自探索、修行的过程。那么,上述那类在光明相状上区别于比丘、佛陀的人物,是否为辟支佛呢?

佛经中对辟支佛外貌的描绘并不一致,既有光明的一面,也有病态衰老的一面。如龙树的《大智度论》将辟支佛分为缘觉、独觉,独觉辟支佛又有大小二种,其中“大辟支佛亦于一百劫中,作功德增长智慧,得三十二相分。或有三十一相,或三十、二十九相乃至一相,于九种阿罗汉中智慧利胜,于诸深法中总相别相,能入久修习定,常乐独处。如是相名为大辟支迦佛”[18]。但在某些故事中,有辟支佛形貌丑陋,甚至遭人厌弃,直到显示神通,才令人忏悔归信。

克孜尔14、178窟均有一幅被辨认为“圣友施辟支佛乳”的故事画,出自《贤愚经》卷八,14窟画面残损,躺卧的比丘头后应为一枕头状物,并非头光。[19]178窟菱格故事画中的辟支佛显得年老体弱,他身穿白色袈裟,亦不绘头光。辟支佛患病而需人们医药供养的情节,在佛经中并不鲜见。该菱格故事画中的辟支佛形象,显然与前述由图像统计分类得出的认定为辟支佛的人物形象不符。此处疑问笔者尚无法完全解释。

尽管存在疑问,但笔者在库木吐喇石窟的天相图中发现了可比定为辟支佛的形象,有更多的证据予以支撑,将在下文论述。

二、经典记述

关于辟支佛的造像仪轨,《佛说造像量度经解》记载:“独觉(如十二辟支佛等)头顶上微现肉髻。面目作于佛同。体肢之阔量周度。皆推模取准于前篇。”[20]此处的“微现肉髻”,与前述克孜尔石窟某些壁画相吻合(尤其是IIe式及58窟甬道顶的几身立像比较明显)。“微现肉髻”显然表明其功德、境界不及佛陀圆满,而“模取准于前篇”说明其整体形态是与佛无异的。同文又载:“罗汉像(十八圣徒,十六阿罗汉)顶无肉髻。相貌或老或少。或善或恶……参差得宜为妙,此与前独觉像并著僧衣者也。”[21]

由此可知罗汉、独觉、佛这三类身穿法衣者在造像仪轨上的区分,独觉像的形态威仪,除了肉髻稍小之外,俨然与佛无异,大约是因辟支佛之境界仅次于佛的缘故,而罗汉像却变化更为丰富,胖瘦高矮、动静喜怒皆可。三者虽然都穿法服,但神圣性之高下,却在造像方式中清晰地反映出来。罗汉像无肉髻的说法与龟兹石窟壁画不同,但此经对三类圣者按其不同的神圣性在外貌相状上做出区分,与笔者在前面分类中对克孜尔石窟券顶存在三类人物的猜想是相通的。另外,与佛陀、假定为辟支佛者的平静的表情相比,龟兹石窟壁画中的比丘像也会呈现更多的感情色彩。龟兹佛教使用非汉文的胡本佛教典籍,所以此经的汉译本虽晚出,但胡本可能早就在流传了!

小乘佛教“三圣”并举,佛、辟支佛与阿罗汉在佛经中时常一起被描述,作为觉悟得道的三种境界。这三类圣者在佛教信徒们(尤其是不立“菩萨乘”的小乘信徒)心中之神圣光辉是可以想象的,他们皆为断尽烦恼的圣人,是人们膜拜学习的对象。而辟支佛的智慧又高于阿罗汉,因为辟支佛是无师自悟的,在佛经的描述中,许多辟支佛都是由于观察到自然界、人生的无常变幻而发心出家、寻求解脱,这一点与佛的经历相似。经文记载供养辟支佛而得的善报也远远超过阿罗汉。辟支佛之神圣性仅次于佛陀,按理说也会出现于佛教寺庙艺术之中。

辟支佛通常在寂静的环境中修行,或托钵入城乞食,专以神通使人归信。佛经中常提到,当人们供养辟支佛之后,他即展现飞升虚空、身出水火之神变,施主们目睹神变后,自然心悦诚服、赞叹礼拜。

辟支佛的梵文为Pratyekabuddha,巴利文为Paccekabuddha,与之相对,佛的另一巴利语名称为Sammasambuddha,两者都为觉悟者(buddha),但精神之伟大程度却不同。说一切有部认为,辟支佛虽断烦恼,但仍有无知,佛却能知一切法,对于事物的一切知识深入通达,没有疑惑;佛具备十力、四无畏、大悲等精神力量,为声闻、辟支佛所不及;佛陀于前世发愿成道度化众生,经历了无数自我牺牲的磨练,具有布道的能力和使命,辟支佛主要追求自我解脱,虽也讲法,但只是片言只语,或以神通示人,“但辟支佛,皆有一法,欲化众生,唯现神通,更无方便。”[22]两者的相状也有别,《阿毘昙毗婆沙论》记载,声闻、辟支佛所得之身,并非是诸根具足的,但佛却“身有三十二大人相。庄严八十随形好。身光一寻。观无厌足。”[23]佛身在入灭前可以永不衰老、没有皱纹,但声闻、辟支佛却会有白发等衰老之相。[24]

三、图像比较

从经典记述来看,辟支佛的外形并非都是美妙的,那么在现实的佛教艺术中能否找到更多线索呢。据Yaldiz女士介绍,一尊青铜像依据其铭文被认为是辟支佛,他有着佛陀一般的肉髻和长长的耳垂。[25]如此题铭辨识无误,说明采用佛陀样式而塑造辟支佛的手法是真实存在的,唯这则青铜像的具体年代和造型等信息,笔者尚无法得知。

以麦积山石窟的七佛龛为主要研究对象,项一峰先生收集了中原地区北朝造像中的辟支佛像例。麦积山北周第4窟有七佛龛,每龛的中央坐佛皆有弟子、菩萨等胁侍,其中第一龛在坐佛周围除了塑阿难、迦叶、菩萨像之外,在佛前左右对立塑两尊有低平肉髻、身穿僧袍之人,他们的形象比其余胁侍像近乎小一半,难以判定为佛,项一峰先生认为这两尊像应为辟支佛。[26]从肉髻与同窟佛像有异这一点看,他们与前述克孜尔石窟顶部某些飞行立像是相似的(IIa式、IIe式)。

藏传佛教艺术流传至今,辟支佛造像也见于藏传佛教的曼荼罗艺术之中。在胎藏界曼荼罗的释迦院中,包含“旃檀香辟支佛”“多摩罗香辟支佛”“轮辐辟支佛”“宝辐辟支佛”四尊像,其形象大致与佛陀无异,均为身着袈裟,头顶有较圆的肉髻,背光、头光具足。[27]

四、库木吐喇石窟中的辟支佛

在龟兹石窟中笔者发现几例可推断为辟支佛的造像。库木吐喇窟群区50窟主室券顶的天相图颇为奇特,残存的画面为比丘乘车(比丘似有“双头”,形象罕见)驶向一座城,城墙之中绘三身坐像(图4),中间为佛陀,其右侧人物顶有肉髻,有头光而不具身光,发际线接近比丘式。左侧人物无肉髻,身份应为比丘(此人物头周围似有环状的涂料痕迹,但所存残迹与另两身人物的身光并不相同,原先应未画头光)。[28]笔者推测此城应为“涅槃城”[29],城内人物为代表漏尽解脱的声闻、缘觉、佛三乘,比丘所乘之车,为承载其达到生死解脱的工具。“乘”(梵文yana)在佛教中是一个很重要的概念,喻义运载众生出生死海达涅槃彼岸,大乘佛教讲的四乘则为声闻乘、缘觉乘、菩萨乘、佛乘。总之,该图城墙内所绘三身人物,形象各异,两身坐像围绕着中央的佛陀,应为代表龟兹流行之佛教信仰中的声闻、缘觉、佛三乘。

图4 库木吐喇50窟主室券顶三身坐像

如经文记载:“是故常用心,念住勤修习。三世诸如来,独觉声闻众。皆依此道去,能至涅槃城。”[30]、“涅槃城中绝诸患,缘生众苦悉皆无。佛及圣众在中居,轮转愚夫不能入。”[31]

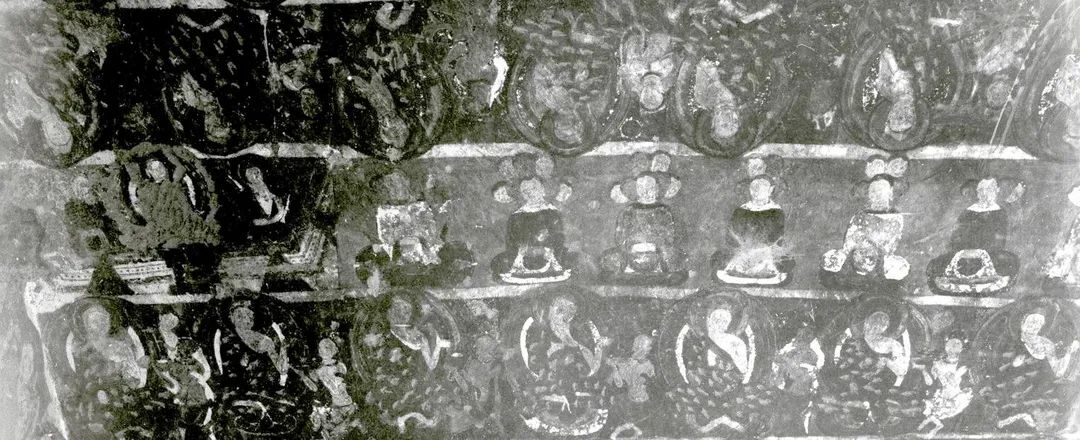

三种圣者并列的场景,也见于德国编号为W01 III9153的库木吐喇石窟壁画残片,似为天相图,从左向右依次描述如下:最左端绘动物,从上至下分别为兔子、奔马、大象,其右侧的人物几乎残失,再往右为飞行比丘,身出水火、无头光,然后为一身飞行立像,同样显示“双神变”,具头光而不绘背光(画面模糊,无法辨识人物发际线和肉髻的具体形状),再往右为飞行立佛,绘出头光与背光。残片右侧画面奇特,为四身“多头”的禅定比丘像。先不论画面的整体涵义,这幅画说明了前述第二身飞行人物与佛陀确有不同的身份,不绘背光这种造像特征至少在该残画中是用来与佛进行区别的。而且,此画左半部分的几身人物,看来是以声闻、缘觉、佛为次序而排列,这并非是一个巧合,而是透露了这些不同的生命体在智慧上的等级。

残画最左端的三身动物似与佛经中说的“三兽渡河”譬喻有关。兔子渡河,以腿腾跃浮于水上,马的渡河,腿或浮于水或踏水底,但香象渡河,却是彻底地踏于河底,深入水底的流沙,“于一切时足蹈底而度”[32],三种动物分别比喻声闻、缘觉与佛,佛的渡河如同香象,最为稳定、彻底,以此说明三者精神境界之不同、智慧之深浅。由此联系前面的几身人物,出现“三兽渡河”以及前方的比丘、绘头光无身光者、佛(头光与身光具足者)的排列顺序,这一切很难说是偶然的,比丘旁边的飞行人物应为缘觉,即辟支佛。辟支佛者的头部画面不够清晰,无法准确辨识其特征,但在这幅残画中,是否有背光是其与前方立佛相区分的主要标志,与立佛完整的身光相比,其背后去掉了背光,仅绘交替出水火的纹样,显得单薄。不绘背光在这幅画中应为辟支佛造像与佛区别的一个标志,由此显示其不如佛陀精神伟大的一面。在前面的统计中,只有克孜尔171窟顶部的2身立像笔者推断为辟支佛但也绘有身光。[33]

有趣的是,这幅画与前述库木吐喇50窟顶部的天相图中都出现了“多头”比丘的形象,所谓的“多头”,笔者认为并非对神变的描绘,而是以重叠之头表示数量众多的僧人。类似手法见于印度巴尔胡特的一则本生故事浮雕。圆形浮雕上方,国王的双肩、头顶均露出其他人物的头部,以此表现拜见太子的队伍[34]。与龟兹壁画不同的是,国王右侧身后的人物雕刻出了部分身体,暗示这是参拜的人群。再如《佛所行赞》形容太子诞生后还宫时,国王与诸臣民围绕导从,“犹如天帝释,诸天众围绕,如摩醯首罗,忽生六面子。”[35]也是用“多头”或“多面”来表示人群。

德藏的这幅“天相图”壁画残片应位于库木吐喇窟群区28窟主室券顶,左端难以辨清的人物,其实包含饿鬼、人类、天人以及象征地狱的油锅(图5),[36]赵莉女士提示,这幅“天相图”的最右端,实则也为诸比丘进入“涅槃城”的场景。另在库木吐喇窟群区29窟的黑白照片中也有这种类型的“天相图”(现已被揭取),照片对这幅天相图的记录比较完整,画面最里端也绘着一座方形城,城墙内三圣并坐(图6)。由此观之,壁画残片以及50窟顶部的图像,其实属于同一类“天相图”[37]。如果还原这种类型的天相图,画面从外向内的顺序是这样的:三兽渡河;人、天、饿鬼及地狱;罗汉,缘觉,佛陀;成群结队之禅定比丘;涅槃城。

图5 库木吐喇28窟顶部的“天相图”(局部线描图)

图6 库木吐喇29窟顶部的“天相图”(局部)

画面外侧描绘的“三乘”(三种圣者)与画面另一侧坐于涅槃城内的“三乘”,构成了一种遥相呼应的态势,颇有异时同图法的意味。一开始通过“三兽渡河”的譬喻故事引出整幅画;接着绘人、天、饿鬼与象征地狱的油锅;然后是罗汉、缘觉、佛陀依次飞行,身体的光明程度也依次递进,说明这三类圣者已经脱离了恶道,超越了人天之道,达至觉悟的境界;紧接着就是成群结队的飞行比丘,他们大都呈禅定坐姿,缓缓飞向涅槃城。在象征解脱的围城之中,坐着三位圣者,与画面开头对他们的描绘形成了一种对应:三种圣者御空飞行,引领着众人,最终安然抵达涅槃城。似乎象征“三乘”引导着所有修行者进入了涅槃和解脱。

画面可以完整解读为:三类圣者(以三种动物表示)越过了世间的洪流(以轮回中人、天、地狱等形象表示),成为了伟大的解脱者(以罗汉、缘觉、佛陀三种形象表示),他们引导修行者们(以禅定的众比丘表示)最终到达了精神觉悟的殿堂(以“涅槃城”表示)。画面之情节,是从外至里依次推进的。

除天相图之外,库木吐喇窟群区29窟、50窟主室正壁也有可推测为辟支佛的形象。两窟皆在中心柱正壁绘方格说法图,但在满壁的方格说法图中,均插绘一副较大的佛说法图:佛陀结跏趺坐于方台上,右手上举呈说法状,两侧围绕着众多听法者,佛陀左下方有一手持拂尘的护法,右下方绘束高发髻的天人,蹲跪合掌,应为梵天,佛两侧各绘数身修行者,右侧修行者均有头光,左侧修行者均无头光。显然,有头光而无背光的修行者代表辟支佛,另一侧的无头光者代表佛的声闻弟子。画面以梵天祈请佛说法为中心,将佛陀、比丘、辟支佛这些出家修行、超越世俗者汇聚一堂。50窟的这幅说法图,前排两身辟支佛的发际线明显为比丘的样式。[38]

五、总结

通过图像的统计分类,笔者认为,克孜尔石窟主室及甬道顶部天相图中的身穿法服者应存在三类不同的身份:比丘、辟支佛与佛陀。辟支佛的特征大都为发际线在额间向内转折弧度较大,类似比丘像的倒Ω形发式,还有的肉髻独特不似佛陀,除171窟外均不绘身光而仅有头光。尽管肉髻变化较多,有时与佛陀没有明显差别,但这种倒Ω式的发际线却相对稳定,这在龟兹石窟中通常是比丘的特征。在森姆塞姆、克孜尔尕哈石窟甬道顶部中也发现了相似的造像。辟支佛的形象似乎是从比丘到佛陀的一种过渡,与其在“三乘”中的位置相符。天相图中的立佛或为头光与背光具足,或为不绘背光但头部与同窟佛像并无差别,发际线多数较为平缓,肉髻整体上看也比辟支佛、比丘更圆。[39]异样的肉髻或者不及佛陀圆整的发际线都表明其神圣性不如佛陀。从无头光的比丘像,到类似佛陀但又不如佛陀圆满的辟支佛,最后到光明圆满的佛像,形象的变化也对应于三者神圣性的递进。

唯有疑问的是天相图中的IId式立像,即出现了没有身光而仅绘神变纹样的立佛,克孜尔198窟甬道顶部的飞行立像甚至连神变也不画而只有头光。不绘身光似乎也和空间不够有关(如克孜尔198窟),或者因为已经绘制了较为密集的神变纹样(如克孜尔8窟)。此外还有一种极端的个例,克孜尔85窟主室券顶也绘出空中云游的立像,人物有肉髻,手托钵,却不见任何身光,显然与顶部画面较为拥挤有关。但如克孜尔34窟、126窟的券顶中脊是可以容纳下椭圆形身光的,而且神变纹样之排列亦较宽松,此时为何不绘身光来突显佛之威仪,这一点笔者尚不能解释。

这些形象大都与神变有关,在佛经的描述中,比丘、辟支佛、佛陀都曾变现神通令人归信,辟支佛受人供养后化现神变、不置语言,佛陀则会先以大神变令人增信,后加说法教化众生。龟兹石窟壁画中最常见的神变即身出水火的形式,或交替画水火纹样,或肩出火焰下身出水,或每一条波状纹样只绘单一颜色,或以水火两色绘于同一条波状纹,代表水火交替之神变,这也与小乘佛经的记载比较符合。以神变使人增加对佛法的信心,是古代龟兹人喜欢采用的方式,神变像也是突出佛陀、辟支佛、阿罗汉超越凡夫之神圣性的重要方式。

其他地区的造像实例中也存在采用佛陀样式来塑造辟支佛形象的例子。库木吐喇窟群区50窟主室顶部应存在描绘三圣并坐于“涅槃城”的画面,象征三类达到解脱的圣者,而一片德国探险队揭取的壁画残块中,绘有与“三兽渡河”譬喻有关的图像以及出现了声闻、缘觉、佛的排列顺序。这些恐怕都不是偶然的。通过进一步考察,笔者发现在库木吐喇石窟中,“三兽渡河”与“涅槃城”其实属于同一类“天相图”。“涅槃城”是这类天相图的构成部分,与画面前部“三兽渡河”的譬喻故事、光明程度依次递进的三身立像是对应的,这清晰地证明了50窟顶部那尊城墙之内具有肉髻、头光、特殊发际线的坐像,其身份就是辟支佛,以此区别于佛陀另一侧的阿罗汉形象,也证明了笔者对辟支佛造像模式推测的合理性。

石窟壁画内容在新疆龟兹研究院所藏的一则龟兹文木牍中得到了反映,“……一万以上的辟支佛在这里,他们在这座有石窟的(寺院)里得到了寂灭。”[40]此木牍出土于克孜尔58窟,这句诗文与该窟券顶、甬道内的众多辟支佛形象可以互相映照。

龟兹石窟中出现诸多辟支佛形象的缘由,主要应从龟兹佛教的自身特性去探讨。从石窟内的山中坐禅比丘像及其他反映禅修实践的画面上看,龟兹僧人应喜欢寂静的修行环境,专心追求自我的觉悟,这与辟支佛的修行方式相契合。龟兹主要流行小乘说一切有部,小乘佛教没有“他力往生”的说法,要获得解脱必须靠自己的努力,辟支佛通过个人的观察思维、林中修行而悟道,这是龟兹修行者们极佳的学习榜样。历史上来中原传法的龟兹僧人,多以传播大乘思想为主,如鸠摩罗什就从有部思想转到了大乘空宗,执掌龟兹诸多佛寺的小乘教高僧们,如佛图舌弥、木叉毱多这些龟兹佛教的权威人物并未赴中原传教。尽管来自龟兹的大乘高僧扬名中原,但龟兹本土仍是以小乘思想为主,在这种文化背景下,辟支佛成为了追求自我觉悟的龟兹僧人们推崇的对象。

[1]本文系新疆维吾尔自治区人文社会科学重点研究基地——新疆师范大学新疆民族民间美术研究中心2015年度招标项目(项目编号:XJEDU040815A01)的阶段性研究成果。

[2]宫治昭著;李萍译:《犍陀罗美术寻踪》,人民美术出版社,2006年,第197页。

[3]井上豪:《キジル石窟のヴォールト天井壁画と「飛翔する仏」の図像》,《東洋美術史論叢——吉村怜博士古稀記念会》,雄山阁出版社,1999年,第41~44页。另外,辟支佛的说法,可能最早见于格伦威德尔对克孜尔118窟券顶壁画内涵的猜想:“随着这个菩萨的转世,生活在该时代的那些苦修者和独缘佛的忏悔也成熟了,于是他们从空中飞向波罗奈城,表现出非凡的能力,在那里涅槃。”参见格伦威德尔著;赵崇民,巫新华译:《新疆古佛寺:1905~1917年考察成果》,中国人民大学出版社,2007年,第190页。

[4]在须摩提女请佛缘故事画(如克孜尔205、224窟等)以及克孜尔47窟后室顶部也有飞行比丘的形象,但这些都是具有明显故事题材的壁画,人物的尊格比较明确,不在此统计范围之内。

[5]118窟主室顶部两身飞行立像头部有破损,但应类似一身靠近券顶中脊的飞行比丘像。

[6]58窟主室券顶两身立像肉髻呈尖突状,同窟菱格坐佛的肉髻虽也有类似隆起,但总的来说更圆,且甬道顶部残存6身,2身有残损,余4身立像头部都较尖,与佛像有异。

[7]该立像具有较高的肉髻以及头光、背光,发际线在额间向内有所弯折,弧度不大,经仔细辨认中间弯折的两端略有小尖角,但不甚明显,从整体形态上看应视为佛像。

[8]《中国新疆壁画艺术》编辑委员会编:《中国新疆壁画艺术》第六卷,新疆美术摄影出版社,2009年,图版六六至六七,第80~82页。

[9]《中国新疆壁画艺术》编辑委员会编:《中国新疆壁画艺术》第六卷,图版一六○,第182页。

[10]《中国新疆壁画艺术》编辑委员会编:《中国新疆壁画艺术》第一卷,图版一二六,第143页;《中国新疆壁画艺术》第四卷,图版二七二,第285页。有的学者认为此年轻比丘应为阿难。

[11]《贤愚经》,CBETA电子佛典(2014),T04,No-0202:0432b14。

[12]《中国新疆壁画艺术》编辑委员会编:《中国新疆壁画艺术》第二卷,图版四,第6页。

[13]天人不绘身光,并不是绝对的,如克孜尔196窟主室前壁围绕弥勒菩萨听法的众天人也有背光,库木吐喇50窟主室前壁的胁侍天人像也是头光与背光具足。另外,克孜尔17窟主室右券腹的一幅“慈者不怖众生”的本生故事画,天相图中的日神、月神以及须摩提女请佛缘中现神变的比丘像也有独特的圆形背光。

[14]除了在“龙浴太子”图中的释迦童子绘出身光的特殊情况之外。

[15]《中国新疆壁画艺术》编辑委员会编:《中国新疆壁画艺术》第五卷,图版一八三,第198页。

[16]《中国新疆壁画艺术》编辑委员会编:《中国新疆壁画艺术》第五卷,图版三○、五四、一三五,第32、58、146页。其中森姆塞姆11、30窟的像例,发线转折处的两端没有明显的小弯,但头部整体为三角状,不似佛陀。比丘式的发线,均在额间有明显转折,但两端的小弯折在具体绘制时也可能会退变、消失。

[17]《中国新疆壁画艺术》编辑委员会编:《中国新疆壁画艺术》第五卷,图版三六,第39页。

[18]《大智度论》,CBETA电子佛典(2014),T25,No-1509:0191b12。

[19]赵莉,赵丽娅:《克孜尔石窟本生故事壁画》,新疆美术摄影出版社,2007年,第10页。

[20]《佛说造像度量经解》,CBETA电子佛典(2014),T21,No-1419:0947b25。

[21]《佛说造像度量经解》,CBETA电子佛典(2014),T21,No-1419:0947c01。

[22]《佛本行经集》,CBETA电子佛典(2014),T03,No-0190:0901a09。

[23]《阿毘昙毗婆沙论》,CBETA电子佛典(2014),T28,No-1546:0321b22。

[24]《阿毘昙毗婆沙论》,CBETA电子佛典(2014),T28,No-1546:0151b02。

[25]Marianne Yaldiz,“ Oneof Xinjiang′s Mysteries-Cave 123in Kizil,theCave with the Ring-Bearing Dove”,Indo-AsiatischeZeitschrift(4/5),Berlin,2000-2001,55.

[26]项一峰:《六世纪中国僧装像之研究——兼说麦积山石窟造像》,《敦煌学辑刊》2008年第3期。

[27]佛教小百科/全佛编辑部编:《密教曼荼罗图典(二)胎藏界(中)》,中国社会科学出版社,2003年,第30、32、65、67页。

[28]《中国新疆壁画艺术》编辑委员会编:《中国新疆壁画艺术》第四卷,图版一二二,第125页。

[29]“涅槃城”一词常见于佛经,丁福保《佛学大辞典》言“涅槃为圣者之所居,故譬之为宫城”。

[30]《根本说一切有部毗奈耶颂》,CBETA电子佛典(2014),T24,No-1459:0646a15。

[31]《根本说一切有部毗奈耶杂事》,CBETA电子佛典(2014),T24,No-1451:0288b06。

[32]《阿毘昙毗婆沙论》,CBETA电子佛典(2014),T28,No-1546:0277a01。

[33]与人物相比,171窟主室券顶中脊的天相图空间较大,这也可能是此处绘制身光的一个外在原因。

[34]印度加尔各答博物馆藏,公元前2世纪。2014年4月至5月上海博物馆曾展出这件藏品,内容为“哑躄本生”(MugaPakkha Jataka),汉译佛典中也称为“墓魄太子本生”。另参见MonikaZin,“TheMukapangu Story in the Madras Government Museum: The Problem of theTextual Affiliations of the Narrative Reliefs in Amaravati andNagarjunakonda”,ANNALI vol-64,p.161.

[35]《佛所行赞》,CBETA电子佛典(2014),T04,No-0192。

[36]画面中的油锅里还煮着三个人头,下方燃烧的火焰中也有三个人头形象。而旁边的饿鬼作痛苦呼喊状。表达了生于“恶道”的可怕。

[37]前述库木吐喇50顶部的“天相图”,在乘车比丘左侧的画面中,也隐约可见“多头”的坐禅比丘之形象,已大都残破。

[38]上排的3身辟支佛,有2身发际线残破不清,另1身发际线在额间的转折虽不明显,但仔细观察仍存在比丘式发线的意味。另外,库木吐喇29、50窟壁画应为唐代绘制,如天相图中的“三兽渡河”题材,同样出现于汉风的第24窟券顶壁画之中,而50窟主室前壁的“净土图”,最有可能也是在唐代接受了汉人的影响。因此,这种发线转折缓和的辟支佛,可能是后期发生的变化。

[39]肉髻的变化比较多样,不能一概而论,有时与佛的差别是不明显的,比丘及作者推断为辟支佛的形象,其肉髻甚至也有较饱满的例子。但将壁画遗存中的形象总体比较,佛的肉髻要更圆一些。

[40]荻原裕敏:《新疆龟兹研究院藏龟兹语诗文木牍》,《文物》2013年第12期。

(作者单位:新疆龟兹研究院)

编排:陈霞

审校:宋俐