图片

喜仁龙:北京旧址上的早期城市

摘要: 喜仁龙 著 邓可 译【编者按】瑞典学者喜仁龙(Osvald Sirén)在20世纪20年代初,曾在北京生活居住。他实地考察了北京当时遗存的城墙与城门,并于1924年在伦敦出版了《北京的城墙与城门》(The Walls and Gates of Peking)一书,书中包括细致的勘测观察手记、53幅城门建筑手绘图纸、128张实地拍摄的老城墙及城门的照片。不过那时在西方,有关中国城墙城门的话题并不受人关注,因此这本书在首印800册后便销声匿迹了。直到北平解放 ...

[瑞典]喜仁龙 著 邓可 译

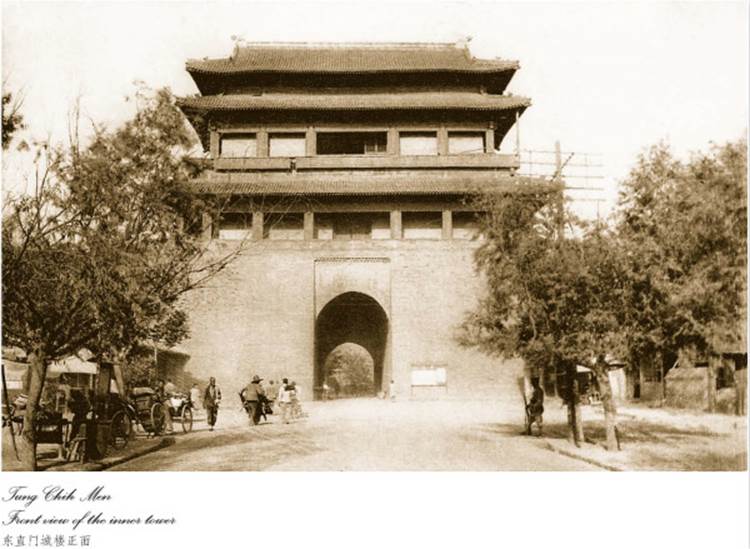

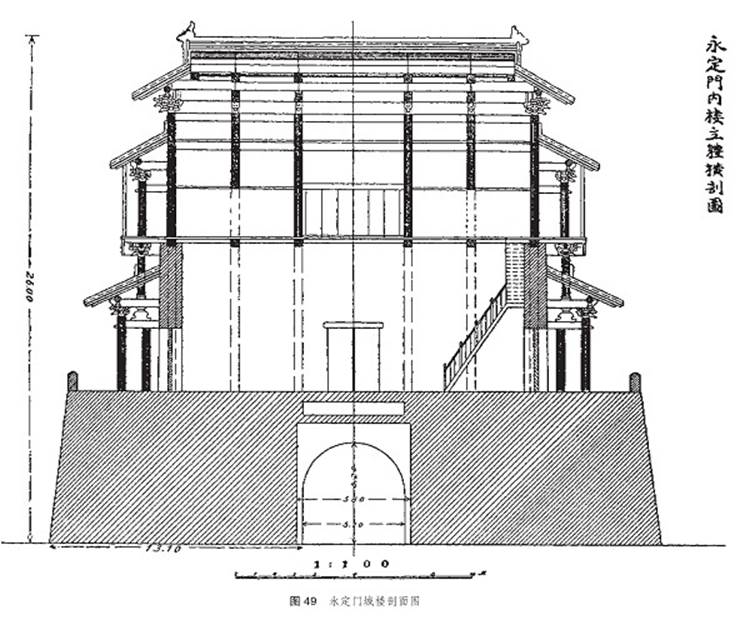

【编者按】瑞典学者喜仁龙(Osvald Sirén)在20世纪20年代初,曾在北京生活居住。他实地考察了北京当时遗存的城墙与城门,并于1924年在伦敦出版了《北京的城墙与城门》(The Walls and Gates of Peking)一书,书中包括细致的勘测观察手记、53幅城门建筑手绘图纸、128张实地拍摄的老城墙及城门的照片。不过那时在西方,有关中国城墙城门的话题并不受人关注,因此这本书在首印800册后便销声匿迹了。直到北平解放前夕,当时在英留学、后成为历史地理学家的侯仁之偶然间发现了这本记录着北京城墙与城门各类详细数据及大量精细图片的奇书,以重价购得并带回国内,向国人介绍了这部科学研究北京城墙城门的著作。本文节选自《北京的城墙与城门》,澎湃新闻经授权发布。

元明两朝的中文史料对这些早期城市有大量记载,而且大部分都收录在《顺天府志》中。这部地方志于万历年间(1593年)首次出版,并在19世纪末(1885年)得到增补和修订。全书共一百三十卷,囊括了有关京师及京畿的地理、历史、考古、统计、文学、宗教等各方面的史料,但各门类之间并没有明确的界限和归纳,同一个对象在不同篇章中的描述差异很大,甚至相互矛盾,因此会造成一些歧义。例如,第一卷中关于北京城墙的叙述与第二卷中的并不一致,因此在引用这些资料时需要更严格地考察,并加以慎重的辨别和诠释。下文主要以《顺天府志》的前两卷和布列资须奈德博士(E. V. Bretschneider)最有价值的历史研究(英文版于1876年在上海出版;法文版于1879年在巴黎出版)为基础,同时对散见于《日下旧闻考》(1658年首次刊行,1774年大幅修订后再版)的相关记载也给予了特殊关注。

中国历史学家提到的北京旧址上最早的城市被称为“蓟”。它是冀州最重要的城市,据说在舜帝时期就已经存在了。根据中国地方志记载,这座城市“固若金汤”。公元前723年,这里成为燕国的首都,并在公元前221年被秦始皇的军队踏平。这座城市位于如今北京城的西北角。到西汉时,这座城市已经没落。

而到了东汉,约公元70年,在今鞑靼城(即明清北京城的内城。清朝时内城只允许满、蒙、汉八旗官兵及其眷属居住,其他人则只能居住在外城,即“汉人城”。)的西南角,距蓟城以南约10里的地方建成一座新的城市,大部分位于今汉人城的西部。这座城市称为“燕”,三国时期改称“幽州”。除了唐朝时曾向这里派驻一支胡人率领的强大军队,该城一直寂寂无闻,直到公元936年被契丹占领。当契丹人在这里建立了辽政权并成为中国北方的统治力量时,他们发现这里仅仅是一座小城,不合建都的规制。于是在原址上兴建了规模更大的全新的都城,并往幽州的西面和南面扩张得更远。由于辽王朝已经在更北边的辽东设立了都城,因此这座新城被称作“南京”,这就是后来人们熟知的燕京。

布列资须奈德曾沿着现今北京外城南墙外约2.5里以及西墙外约4里处考察,确定了燕京城西南角的位置。东墙位于今琉璃厂(位于前门西面,一条以书店和古玩店著称的街道)的西侧,因为根据《顺天府志》引《辽史·地理志》记载,这条街上曾有一块墓碑,标记此地为燕京城东门外的“海王村”。燕京城的北城墙恰好就在今北京内城南墙一线。

燕京城呈四边形,周长36里。城墙高30英尺,宽15英尺。建有城楼和供弓箭手藏身的木制移动楼橹以及八座城门:即东面的安东门、迎春门;南面的开阳门、丹凤门;西面的显西门、清晋门;北面的通天门、拱辰门。

辽的宫城呈长方形,位于燕京城的西南,由两重宫墙环绕。

当辽被金推翻后(1125年),这座都城又一次经历了重要的变化。由于资料的来源不同,而收录时又未加以考订修正,致使《顺天府志》中冗长的叙述出现了含混。不过其中仍有一些部分颇为有趣,引用如下:

金太祖天会三年,宗望取燕山府。因辽人宫阙,于内城外筑四城,每城各三里,前后各一门,楼橹、墉堑悉如边城。每城之内,立仓廒、甲仗库,各穿复道与内城通。时陈王兀室及韩常,笑其过计。忠献王曰:“百年间,当以吾言为信。”(光绪《顺天府志》卷一《京师志一·金故城考》)

从这段记载可以看出,完颜宗望(后称太宗)在燕京城内或近畿曾建造筑有围墙的营垒或碉堡。直到几年后的海陵王统治时期(1149—1160),才在燕京城的基础上建成了新的更大的都城,包括新的皇宫。

及海陵立,有志都燕,而一时上书者争言燕京形胜。梁汉臣曰:“燕京自古霸国,虎视中原,为万世之基。”何卜年曰:“燕京地广坚,人物蕃息,乃礼义之所。”天德三年,始图上燕城宫室制度。三月,命张养浩等增广燕城,城门十三:东曰施仁,曰宣曜,曰阳春;南曰景风,曰丰宜,曰端礼;西曰丽泽,曰灏华,曰彰义;北曰会城,曰通元,曰崇智,曰光泰。遂以燕为中都,府曰大兴,定京邑焉。都城之门,每一面分三门,一正两偏。其正门旁,又皆设两门,正门常不开,惟车驾出入,余悉由旁两门焉。周围二十七里,楼壁高四十尺,楼计九百一十座,地堑三重。

显然这里关于城墙周长的描述并不准确,因为仅燕京旧城的周长就有36里长;如果这个数字仅仅是指新筑城墙的长度,仍然有一个疑惑,那就是新筑的城墙是否是四面全新的,或只是在三面新筑而在北面利用了旧城的一部分?在这部地方志中,另有描述指出,全城周长为75里,这显然过于夸张,也或许只是印刷错误。应当指出,明朝初年对南城(原金中都)的测绘表明,其周长为53280英尺(近30里)。这可能是由于当时的城墙遗存已残缺不全。要推论金中都的实际周长几乎已经不可能,但可以确信的是,它比辽代的燕京城要大得多,并向东部有所扩展。中国文献有着非常明确的记载:

由是观之,则辽金故都当在今外城迤西,以至郊外之地。其东北隅约当今都城西南隅相接。又考元王恽中堂事记载,中统元年赴开平,三月五日发燕京,宿通玄北郭。(〔清〕于敏中等编纂:《日下旧闻考》卷三十七《京城总纪》)

一些碑刻也反映了白云观、天宁寺、土地庙等位于今北京内城的西部和南部的寺庙,正在金中都的范围内。所以我们可以得出结论,中都包含旧的燕京城,位于今外城以西约4里之外,其东面到达今东便门附近,其南墙极有可能沿用燕京南城墙(外城以南2.5里处),而北墙则位于今北京内城南墙以北约1里处。如果这些推断是正确的,那么金中都城墙的总长度约54里。

这些城墙都是简易的土墙,如果中国文献的记载是准确的,那么筑墙的泥土都是从数里以外靠人工搬运而来的:“筑城用涿州土,人置一筐,左右手排立定,自涿至燕传递,空筐出,实筐入,人止土一畚,不日成之。”(不过令人困惑的是,为什么要从那么远的地方运送泥土呢!)

至卫绍王时,蒙古军至,乃命京城富室迁入东子城,百官入南子城,宗室保西城,戚里保北城,各分守兵二万。大兴尹乌陵用章命京畿诸将毁各桥梁,瓦石悉运入四城,往来以舟渡,运不及者,投之于水。拆近城民屋为薪,纳之城中。蒙古兵攻城,四城兵皆迭自城上击之。蒙古兵凡比岁再攻,不能克。(光绪《顺天府志》卷一《京师志一·金故城考》)

事实上,由于金人与成吉思汗迅速签订了和约,金中都得以保全(1213年),而金朝皇帝已无力再维持其对北方地区的统治,于是迁都汴梁,也称南京,这是北宋的故都,而当时南宋的都城在杭州。金朝的统治者离开中都后不久,蒙古人便对该城发起了第三次进攻(1215年)。城破后,皇宫被付之一炬,据中国文献记载,大火整整持续了一个月。大量官员和平民遇难,城市遭到了毁灭性破坏,不过在元朝仍残存旧宫殿的主要遗迹。明初,金代建筑的废墟犹存,但随着嘉靖年间外城的修筑(1554年),这些遗迹逐渐消失。在1260年成为中国北方统治者的忽必烈,曾试图重建金中都,但这个计划很快就被另一个更庞大的建都方案所取代。《顺天府志》记载:

世祖中统二年,修燕京旧城。至元元年,都中都。四年,始于中都之北建今城而迁都。九年,改大都。城方六十里……(光绪《顺天府志》卷一《京师志一·金故城考》)

这一记载也被其他类似的史料,如《元史》所佐证,简要描述了北京城的起源和早期历史:伟大的帝国缔造者忽必烈意识到,成吉思汗在哈拉和林(今乌兰巴托西南)的旧营帐不适合作为世界帝国的都城,这样的都城应当建在中国,而非世界上的其他任何地方,因为这里有着最高的文明程度和最富饶的自然资源;至于首都偏处帝国东隅则无关紧要。中国,的确是当时唯一有可能创造世界中心的国家。

这座建成于1267年或1268年的新城市被称为大都(伟大的首都)或汗八里(可汗的城市)。

时诏旧城居民之迁京城者,以赀高及有官者为先。乃定制,以八亩为一分,其或地过八亩及力不能筑室者,皆不得冒据,听他人营筑。筑城已周,乃于文明门外向东五里立苇场,收苇以蓑城。每岁收百万,以苇排编,自下砌上,恐致摧塌。

可见元大都的城墙是以篱笆或芦苇模子打围并夯打筑成的土墙。因此极有可能在明朝以前,砖块尚未被用于修筑城墙。

新都城的位置,根据上述引文的介绍,是“中都之北”,《顺天府志》之后有更详尽的描述:

城方六十里,二百四十步,分十一门:正南曰丽正,南之右曰顺承,南之左曰文明;北之东曰安贞,北之西曰健德;正东曰崇仁,东之右曰齐化,东之左曰光熙;正西曰和义,西之右曰肃清,西之左曰平则。(光绪《顺天府志》卷一《京师志一·元故城考》)

元大都的北城墙位于今安定门和德胜门(现北城墙上的两座城门)以外,但当时这里应是城墙内的区域。

如果我们接受北京城以北约5里外的那些残存的土墙就是元代城墙的遗迹,那么关于元大都的北城墙究竟位于何处的问题已经有了答案。它仍然以“元城”之名广为人知,除此之外很难有其他解释。这个假设还被明朝文献所佐证,其中提到,元大都的北城垣在1368年被向南内缩了5里。《顺天府志》有这样的记载:

洪武初,改大都路为北平府,缩其城之北五里,废东西之北光熙、肃清二门,其九门俱仍旧。(光绪《顺天府志》卷一《京师志一·明故城考》)

这段文字可以理解为,新建北城墙上的两座城门建在了与旧城门对应的位置上,而其他七座城门则原地保留。在《顺天府志》的另一段文字中,有一段关于新的北城墙的记载:

元之都城视金之旧城拓而东北,至明初改筑,乃缩其东西迤北之半而小之。今德胜门外有故土城,隆然坟起,隐隐曲抱如环不绝,传为北城遗址。(光绪《顺天府志》卷一《京师志一·元故城考》)

文中所述东、西城墙各缩减了一半乃夸大之说,实际上应修正为缩短了约全长的五分之二,不过这一记述仍相当重要,它清晰地说明了这段曲折的土墙和它原有的两座城门。

几乎可以确定,明朝的西城墙和东城墙大抵与元大都一致;平则门和齐化门两座城门的名称保留不变,而和义门更名西直门,崇仁门更名东直门。如果这些城墙上的某处发生了改变,它肯定会像北城墙的变化一样被记录下来。不过元大都南城墙的位置与建成的明城南墙并不一致,因为它实际上是金中都北界内的一段城墙,而实际上金中都在元朝时依然残存,被称为“南城”。值得注意的是,上文提到白云观等建筑位于金中都城内;不过如果金中都北墙不在今北京内城南墙以北至少一里的范围内,那么这一结论就不能成立。此外,《元一统志》(元代地理文献)记载——引自《日下旧闻考》:

然考元一统志、析津志皆谓至元城京师,有司定基,正直庆寿寺海云、可庵二塔敕命远三十步许,环而筑之。庆寿寺今为双塔寺,二塔屹然尚存,在西长安街之北,距宣武门几及二里。由是核之,则今都城南面亦与元时旧基不甚相合。盖明初既缩其北面,故又稍廓其南面耳。(〔清〕于敏中等编纂:《日下旧闻考》卷三十八《京城总纪》)

又据惯例,观象台应建在元大都的东南角,其遗迹在今东南城角以北约1.5里处的东城墙附近被发现。所有这些证据似可确证,元大都南城墙位于今北京内城南墙以北约1—1.5里一线,并且很有可能与金中都北城墙重合(或只有几步之遥)。南城墙的这一位置直到15世纪初才被永乐帝改变,而北城墙在此之前约50年就由洪武帝下令改动。在后面章节所引用的明朝史料中,这些事实都被清楚地记载。不过在讨论后面的年代之前,有必要确认是否有更多有关元大都的资料。元大都虽仅存在约一个世纪,但在此期间却进行了大量的建设和修复。《顺天府志》记载如下:

(至元)二十年修大都城。二十一年五月丙午,以侍卫亲军万人修大都城。二十九年七月癸亥,完大都城。至治二年十一月,以洪泽芍陂屯田军万人修大都城。……至正十九年冬十月庚申朔,诏京师十一门皆筑瓮城,造吊桥。(光绪《顺天府志》卷一《京师志一·元故城考》)

直到那时,城门口似乎都还没有永久性的防御设施;蒙古人可能仍然使用相传辽人和金人用过的可移动的木质楼橹,不过在城门外加筑了瓮城,即一道U形的城墙。它最终奠定了如今北京城门深院高楼的形态特征(马可·波罗曾特别提到),但当时护城河上的桥依然为木质,而非明代以来的石质。

蒙古人的都城元大都,要比今天的北京内城大得多,但也没有《元史》中描述的周长60里那样夸张。如果我们所推测的城墙位置是对的,那么其周长不超过50里;中国编年史中的描述很有可能是印刷错误或故意夸大。不过,马可·波罗对元大都的描述更为夸张:

此城之广袤,说如下方:周围有二十四哩,其形正方,由是每方各有六哩。

马可·波罗采用的是1哩等于2.77里的意大利制式的度量单位,那么城墙的周长将超过66里,这显然与实际不符。此外还需要指出的是,元大都并不是正方形的,而是北端略呈圆角的矩形。马可·波罗显然是被元大都的宏伟和辉煌深深震撼了,并对它的各方面极尽描绘。虽然他的描述整体来说是夸大的,但同时也包含一些十分有趣的记载,尤其是关于元大都中一些街道和建筑物的描写,为我们留下了仅存的史料。比如,他精彩地描述了城墙和城门:

(此城)环以圭墙,墙根厚十步,然愈高愈削,墙头仅厚三步,遍筑女墙,女墙色白,墙高十步。

城墙从顶部至墙基的倾斜角十分明显,这是极有必要的,因为城墙表面没有完整的砖面,尽管在顶部有砖石砌筑的女墙。

全城有十二门,各门之上有一大宫,颇壮丽。四面各有三门五宫,盖每角亦各有一宫,壮丽相等。宫中有殿广大,其中贮藏守城者之兵杖。

马可·波罗对城门的印象似乎也有偏差。开有三座城门的城墙只有三面,另一面城墙只有两座城门。中国的史料无不一致地记载着城门一共只有十一座。城墙上城楼和角楼也很可能不像马可·波罗所称的“宫殿”那样,而是有着柱廊的木结构三檐砖木式建筑。主体为元代所建的鼓楼也属于这种类型的建筑,它是对早期同类建筑的一种复制。中国的建筑具有很强的连续性,这使我们可以通过现存的建筑,对已经消失的前代建筑的基本样式有一个较清晰的认识。因此,我们确信,元大都城楼的样式同明代的基本相似,虽然并不确定其瓮城上有没有另设箭楼。

马可·波罗对元大都的城市和街道的布局进行了如下描述:

街道甚直,以此端可见彼端,盖其布置,使此门可由街道远望彼门也。城中有壮丽宫殿复有美丽邸舍甚多。

各大街两旁,皆有种种商店屋舍。全城中划地为方形,划线整齐,建筑房舍。每方足以建筑大屋,连同庭院园囿而有余。以方地赐各部落首领,各首领各有其赐地。方地周围皆是美丽道路,行人由斯往来。全城地面规划有如棋盘,其美善之极,未可言宣。

这种整齐划一的城市格局——笔直的街道往四个方向延伸,将城区分隔成方形地块——或多或少起源于中国古代,尤其隋唐都城长安,更是这种模式的极致典范。根据附有插图的古代地方志判断,这座城市的规划完全是棋盘式的,主要街道将城区分割成方形的地块,称为“坊”,每个坊又被更狭窄的街道分为四个小地块。宫苑或衙门有时会占据整个坊,但普通的宅院只占据一个坊的四分之一,即其中的一个小地块。据称元大都的每个坊占地约8亩(约1.25—1.5英亩),并由一个家族所有,这一空间足以建造带有花园的高墙深院。很难确切说明元大都在多大程度上实践了这个理想布局,但肯定体现了其主要特征,正如现在仍能从北京内城观察到的那样,主要的街道都是正北正南走向,还保存着一些街区,特别是北城,呈现了有序的坊巷结构。不过与此同时,我们也需要用审慎的眼光看待马可·波罗关于元大都的城市格局如同棋盘的观点,由于政治和地理原因,元大都的建设难免有背离规划之处。当元大都遭受战争、叛乱以及各种灾祸的蹂躏之后,随着时间的推移,这些背离之处越发突显。大部分重建和整修都十分随意,许多内街变成了蜿蜒曲折的小道,不再像以前的街坊那样横平竖直。不过城市初始规划的主要特征仍然依稀可辨,并值得仔细研究。应当指出的是,像长安城和元大都这类城市的规划更接近一些西方的现代城市,那里的城区由宽阔的干道划分为规整的街区,而不像欧洲中世纪的城市那样,建筑物挤在狭窄而蜿蜒的小巷的夹缝中。这些占地宽广的中国古城有着开阔的空间、深远而开放的视野、低矮的房屋和茂密的花木园林,尽管这一切大都隐藏在围绕它们的院墙之后。

马可·波罗曾提及带有“庭院园囿”的“大层”,不过可惜他并没有对其中的建筑进行更细致的叙述。他似乎理所当然地认为它们早已闻名于世,并且作为见过一两座这种中式宅院的人,他当然了解它们的全部。除了房屋和庭院的数量以及花园的精致程度的差异,这些建筑并没有太多的变化。庭院,正是中国家庭的理想中心。

马可·波罗唯一特别提到的元大都内的建筑是钟楼,其中他写道:

城之中央有一极大宫殿,中悬大钟一口,夜间若鸣钟三下,则禁止人行。鸣钟以后,除为育儿之妇女或病人之需要外,无人敢通行道中。纵许行者,亦须携灯火而出。每城门命千人执兵把守。把守者,非有所畏也,盖因君主驻跸于此,礼应如是,且不欲盗贼损害城中一物也。

现在的北京城也有钟楼和鼓楼,它们位于皇城北边不远,位于离东西城墙几乎等距的位置上。它们的位置在现在看来并不完全在正中,但马可·波罗对于对钟楼位置的描述可以从之前提到的事实中理解。元大都的北城墙曾向北移动约5里,且其南城墙位于今天的北京南城墙以北1里多。如果考虑到布局上的这些变化,人们便会发现,今天的钟鼓楼占据着元大都相当中心的位置,就像其他仍然保留有钟鼓楼的中国古城一样。此外,《元一统志》(元代的地理文献)也证明了这一点:

(至元)九年二月改号大都,迁居民以实之,建钟鼓楼于城中。

稍有历史知识便可以发现,今天的钟鼓楼分别建于两个完全不同的时期。钟楼有着更加优美的结构和装饰,而鼓楼则显得笨重许多。钟楼完全是砖结构,建有乾隆时期风格的汉白玉拱券和栏杆以及极具装饰性的女墙。它是在1745年的一场大火后重建的。其前身建于15世纪初的永乐年间,取代了处于稍微偏东位置的元代钟楼。鼓楼的宽度是钟楼的两倍以上,且建造风格迥异。它的基座是巨大的砖土城台,两道拱券打通其底部;上部是由开放柱廊围合的重檐式双层楼阁。整个结构显得老式、传统,在这里主要表现为体量巨大。虽然经历了局部重建和整修,鼓楼大体上仍算是元代建筑。如果将它同北京城其他类似的建筑进行比较,比如明朝或清初时期的紫禁城午门,可以发现鼓楼的建筑细节更简洁(比如斗拱),并且建筑形态笨重,呈现出早期的时代特点。由于鼓楼矗立在直通皇宫的宽阔大街的尽头,从而产生雄伟的建筑效果。它极有可能是北京城内现存的最古老的宫殿式建筑(类似于中国人所说的“台”);此外,元大都城内及京畿仅存的元代建筑就只有寺塔了。

然而,令马可·波罗和教士鄂多立克(忽必烈去世后不久造访元大都)这样的欧洲旅行者最赞叹不已的建筑是皇宫。尽管他们来自孕育不朽而经典建筑的地区,但仍将大汗的宫殿视为世界奇迹之一:面积广阔,守卫森严,门阙重重,宫院深深,亭台楼阁散见其间;无尽的宫墙似乎隐藏了许多不可言说和探知的秘密。这里的确是世界帝国的中心,其势力扩张所产生的魅力与其建筑与装饰的魅力同样令人震撼。我们并不是要在这里详细探讨元大都的皇宫,但马可·波罗关于其外观的描述可以让我们更加了解元大都中最重要的建筑:

周围有一大方墙,宽广各有一哩。质言之,周围共有四哩。此墙广大,高有十步,周围白色,有女墙。此墙四角各有大宫一所,甚富丽,贮藏君主之战具于其中,如弓箙弦、鞍、辔及一切军中必需之物是已。四角四宫之间,复各有一宫,其形相类。……

此墙南面辟五门,中间一门除战时兵马甲仗由此而出外,从来不开。……

以上文字描述的是皇城,元朝亦称为宫城。它似乎并不是正方形,而是一个矩形区域,被高墙环绕,四角和城门上建有壮丽的城楼;城的周长也没有达到4哩(约11里),而是在6—7里。马可·波罗后文中提到的“大墙”,实际上大致相当于北京“皇城”的城墙。根据元代文献记载,元皇城周长有20里,而北京皇城周长为18里。对现存遗迹和史料的研究表明,元大都的皇城与明北京城的皇城所在区域近似。马可·波罗对宫城内的建筑描述不多:

此墙之内,围墙南部中,广延一哩,别有一墙,其长度逾于宽度。此墙周围亦有八宫,与外墙八宫相类,其中亦贮君主战具。南面亦辟五门,与外墙同,亦于每角各辟一门。此二墙之中央,为君主大宫所在,其布置之法如下:

君等应知此宫之大,向所未见。……

然后他描述了宫殿内部的一些细节,由于我们只关注城市的外观概貌,这里就不多作引述了。元代称内宫为“大内”,这个名字现在有时也用来代指“紫禁城”。

教士鄂多立克的简短描述证实了马可·波罗的说法,并用更多的资料说明,内墙与外墙相距半个箭程(bowshot)。

因为在大宫殿的墙内,有第二层围墙,其间的距离约为一箭之遥,而在两墙之间则有着他的库藏和他所有的奴隶;同时大汗及他的家人住在内层,他们极多,有许多子女、女婿、孙儿孙女;以及众多的妻妾、参谋、书记和仆人,使四英里范围内的整个宫殿都住满了人。

读到这些描述,人们很容易联想到戒备森严的军营。元朝皇帝住在这样的宫苑中,似乎在暗示他统治中国的权力并非上天赋予的,而是兵戈铁马威慑的结果。此前的中国都城中,还从未有过如此守卫严密、宫墙重重的皇宫。位于长安的唐皇帝的大明宫在城市的北端,呈矩形而凸出北城墙之外,百官衙署设置在其南侧与之毗邻的“皇城”中。开封城内的宋代皇宫也不是严防死守的军事性建筑,虽然宫墙上有角楼和坚固的城门,不过如此强调军事性却是蒙古征服者的特性。

在其他方面,元大都的规划基本以长安城为模型。例如城市平面为方形,根据东、西、南、北确定方位,规则而笔直的路网都被元大都所复制,以及因此也很有可能包括一些官方建筑。野心勃勃的可汗想让元大都成为有史以来最强大最完美的帝都,从而展现他丰厚的物质财富、强大的军事实力和组织能力。1280年,当南宋政权的负隅顽抗最终失败,元大都由此成为包括整个中国并辐射西亚乃至东欧的庞大帝国的都城。忽必烈的帝国东至朝鲜,西至波兰,在这广袤的欧亚大陆间,没有任何一座城市能在规模和显赫度上与元大都相媲美。1368年,随着元朝的灭亡,元大都遭受了巨大的破坏,但其主体很快就得以重建,城墙更加坚固,防御更加森严,后来它被赋予了一个新的名字——北京,并成为这座“中央王国”的伟大首都。

喜仁龙著《北京的城墙与城门》,后浪出版公司,2017年3月

元明两朝的中文史料对这些早期城市有大量记载,而且大部分都收录在《顺天府志》中。这部地方志于万历年间(1593年)首次出版,并在19世纪末(1885年)得到增补和修订。全书共一百三十卷,囊括了有关京师及京畿的地理、历史、考古、统计、文学、宗教等各方面的史料,但各门类之间并没有明确的界限和归纳,同一个对象在不同篇章中的描述差异很大,甚至相互矛盾,因此会造成一些歧义。例如,第一卷中关于北京城墙的叙述与第二卷中的并不一致,因此在引用这些资料时需要更严格地考察,并加以慎重的辨别和诠释。下文主要以《顺天府志》的前两卷和布列资须奈德博士(E. V. Bretschneider)最有价值的历史研究(英文版于1876年在上海出版;法文版于1879年在巴黎出版)为基础,同时对散见于《日下旧闻考》(1658年首次刊行,1774年大幅修订后再版)的相关记载也给予了特殊关注。

中国历史学家提到的北京旧址上最早的城市被称为“蓟”。它是冀州最重要的城市,据说在舜帝时期就已经存在了。根据中国地方志记载,这座城市“固若金汤”。公元前723年,这里成为燕国的首都,并在公元前221年被秦始皇的军队踏平。这座城市位于如今北京城的西北角。到西汉时,这座城市已经没落。

而到了东汉,约公元70年,在今鞑靼城(即明清北京城的内城。清朝时内城只允许满、蒙、汉八旗官兵及其眷属居住,其他人则只能居住在外城,即“汉人城”。)的西南角,距蓟城以南约10里的地方建成一座新的城市,大部分位于今汉人城的西部。这座城市称为“燕”,三国时期改称“幽州”。除了唐朝时曾向这里派驻一支胡人率领的强大军队,该城一直寂寂无闻,直到公元936年被契丹占领。当契丹人在这里建立了辽政权并成为中国北方的统治力量时,他们发现这里仅仅是一座小城,不合建都的规制。于是在原址上兴建了规模更大的全新的都城,并往幽州的西面和南面扩张得更远。由于辽王朝已经在更北边的辽东设立了都城,因此这座新城被称作“南京”,这就是后来人们熟知的燕京。

布列资须奈德曾沿着现今北京外城南墙外约2.5里以及西墙外约4里处考察,确定了燕京城西南角的位置。东墙位于今琉璃厂(位于前门西面,一条以书店和古玩店著称的街道)的西侧,因为根据《顺天府志》引《辽史·地理志》记载,这条街上曾有一块墓碑,标记此地为燕京城东门外的“海王村”。燕京城的北城墙恰好就在今北京内城南墙一线。

燕京城呈四边形,周长36里。城墙高30英尺,宽15英尺。建有城楼和供弓箭手藏身的木制移动楼橹以及八座城门:即东面的安东门、迎春门;南面的开阳门、丹凤门;西面的显西门、清晋门;北面的通天门、拱辰门。

辽的宫城呈长方形,位于燕京城的西南,由两重宫墙环绕。

当辽被金推翻后(1125年),这座都城又一次经历了重要的变化。由于资料的来源不同,而收录时又未加以考订修正,致使《顺天府志》中冗长的叙述出现了含混。不过其中仍有一些部分颇为有趣,引用如下:

金太祖天会三年,宗望取燕山府。因辽人宫阙,于内城外筑四城,每城各三里,前后各一门,楼橹、墉堑悉如边城。每城之内,立仓廒、甲仗库,各穿复道与内城通。时陈王兀室及韩常,笑其过计。忠献王曰:“百年间,当以吾言为信。”(光绪《顺天府志》卷一《京师志一·金故城考》)

从这段记载可以看出,完颜宗望(后称太宗)在燕京城内或近畿曾建造筑有围墙的营垒或碉堡。直到几年后的海陵王统治时期(1149—1160),才在燕京城的基础上建成了新的更大的都城,包括新的皇宫。

及海陵立,有志都燕,而一时上书者争言燕京形胜。梁汉臣曰:“燕京自古霸国,虎视中原,为万世之基。”何卜年曰:“燕京地广坚,人物蕃息,乃礼义之所。”天德三年,始图上燕城宫室制度。三月,命张养浩等增广燕城,城门十三:东曰施仁,曰宣曜,曰阳春;南曰景风,曰丰宜,曰端礼;西曰丽泽,曰灏华,曰彰义;北曰会城,曰通元,曰崇智,曰光泰。遂以燕为中都,府曰大兴,定京邑焉。都城之门,每一面分三门,一正两偏。其正门旁,又皆设两门,正门常不开,惟车驾出入,余悉由旁两门焉。周围二十七里,楼壁高四十尺,楼计九百一十座,地堑三重。

显然这里关于城墙周长的描述并不准确,因为仅燕京旧城的周长就有36里长;如果这个数字仅仅是指新筑城墙的长度,仍然有一个疑惑,那就是新筑的城墙是否是四面全新的,或只是在三面新筑而在北面利用了旧城的一部分?在这部地方志中,另有描述指出,全城周长为75里,这显然过于夸张,也或许只是印刷错误。应当指出,明朝初年对南城(原金中都)的测绘表明,其周长为53280英尺(近30里)。这可能是由于当时的城墙遗存已残缺不全。要推论金中都的实际周长几乎已经不可能,但可以确信的是,它比辽代的燕京城要大得多,并向东部有所扩展。中国文献有着非常明确的记载:

由是观之,则辽金故都当在今外城迤西,以至郊外之地。其东北隅约当今都城西南隅相接。又考元王恽中堂事记载,中统元年赴开平,三月五日发燕京,宿通玄北郭。(〔清〕于敏中等编纂:《日下旧闻考》卷三十七《京城总纪》)

一些碑刻也反映了白云观、天宁寺、土地庙等位于今北京内城的西部和南部的寺庙,正在金中都的范围内。所以我们可以得出结论,中都包含旧的燕京城,位于今外城以西约4里之外,其东面到达今东便门附近,其南墙极有可能沿用燕京南城墙(外城以南2.5里处),而北墙则位于今北京内城南墙以北约1里处。如果这些推断是正确的,那么金中都城墙的总长度约54里。

这些城墙都是简易的土墙,如果中国文献的记载是准确的,那么筑墙的泥土都是从数里以外靠人工搬运而来的:“筑城用涿州土,人置一筐,左右手排立定,自涿至燕传递,空筐出,实筐入,人止土一畚,不日成之。”(不过令人困惑的是,为什么要从那么远的地方运送泥土呢!)

至卫绍王时,蒙古军至,乃命京城富室迁入东子城,百官入南子城,宗室保西城,戚里保北城,各分守兵二万。大兴尹乌陵用章命京畿诸将毁各桥梁,瓦石悉运入四城,往来以舟渡,运不及者,投之于水。拆近城民屋为薪,纳之城中。蒙古兵攻城,四城兵皆迭自城上击之。蒙古兵凡比岁再攻,不能克。(光绪《顺天府志》卷一《京师志一·金故城考》)

事实上,由于金人与成吉思汗迅速签订了和约,金中都得以保全(1213年),而金朝皇帝已无力再维持其对北方地区的统治,于是迁都汴梁,也称南京,这是北宋的故都,而当时南宋的都城在杭州。金朝的统治者离开中都后不久,蒙古人便对该城发起了第三次进攻(1215年)。城破后,皇宫被付之一炬,据中国文献记载,大火整整持续了一个月。大量官员和平民遇难,城市遭到了毁灭性破坏,不过在元朝仍残存旧宫殿的主要遗迹。明初,金代建筑的废墟犹存,但随着嘉靖年间外城的修筑(1554年),这些遗迹逐渐消失。在1260年成为中国北方统治者的忽必烈,曾试图重建金中都,但这个计划很快就被另一个更庞大的建都方案所取代。《顺天府志》记载:

世祖中统二年,修燕京旧城。至元元年,都中都。四年,始于中都之北建今城而迁都。九年,改大都。城方六十里……(光绪《顺天府志》卷一《京师志一·金故城考》)

这一记载也被其他类似的史料,如《元史》所佐证,简要描述了北京城的起源和早期历史:伟大的帝国缔造者忽必烈意识到,成吉思汗在哈拉和林(今乌兰巴托西南)的旧营帐不适合作为世界帝国的都城,这样的都城应当建在中国,而非世界上的其他任何地方,因为这里有着最高的文明程度和最富饶的自然资源;至于首都偏处帝国东隅则无关紧要。中国,的确是当时唯一有可能创造世界中心的国家。

这座建成于1267年或1268年的新城市被称为大都(伟大的首都)或汗八里(可汗的城市)。

时诏旧城居民之迁京城者,以赀高及有官者为先。乃定制,以八亩为一分,其或地过八亩及力不能筑室者,皆不得冒据,听他人营筑。筑城已周,乃于文明门外向东五里立苇场,收苇以蓑城。每岁收百万,以苇排编,自下砌上,恐致摧塌。

可见元大都的城墙是以篱笆或芦苇模子打围并夯打筑成的土墙。因此极有可能在明朝以前,砖块尚未被用于修筑城墙。

新都城的位置,根据上述引文的介绍,是“中都之北”,《顺天府志》之后有更详尽的描述:

城方六十里,二百四十步,分十一门:正南曰丽正,南之右曰顺承,南之左曰文明;北之东曰安贞,北之西曰健德;正东曰崇仁,东之右曰齐化,东之左曰光熙;正西曰和义,西之右曰肃清,西之左曰平则。(光绪《顺天府志》卷一《京师志一·元故城考》)

元大都的北城墙位于今安定门和德胜门(现北城墙上的两座城门)以外,但当时这里应是城墙内的区域。

如果我们接受北京城以北约5里外的那些残存的土墙就是元代城墙的遗迹,那么关于元大都的北城墙究竟位于何处的问题已经有了答案。它仍然以“元城”之名广为人知,除此之外很难有其他解释。这个假设还被明朝文献所佐证,其中提到,元大都的北城垣在1368年被向南内缩了5里。《顺天府志》有这样的记载:

洪武初,改大都路为北平府,缩其城之北五里,废东西之北光熙、肃清二门,其九门俱仍旧。(光绪《顺天府志》卷一《京师志一·明故城考》)

这段文字可以理解为,新建北城墙上的两座城门建在了与旧城门对应的位置上,而其他七座城门则原地保留。在《顺天府志》的另一段文字中,有一段关于新的北城墙的记载:

元之都城视金之旧城拓而东北,至明初改筑,乃缩其东西迤北之半而小之。今德胜门外有故土城,隆然坟起,隐隐曲抱如环不绝,传为北城遗址。(光绪《顺天府志》卷一《京师志一·元故城考》)

文中所述东、西城墙各缩减了一半乃夸大之说,实际上应修正为缩短了约全长的五分之二,不过这一记述仍相当重要,它清晰地说明了这段曲折的土墙和它原有的两座城门。

几乎可以确定,明朝的西城墙和东城墙大抵与元大都一致;平则门和齐化门两座城门的名称保留不变,而和义门更名西直门,崇仁门更名东直门。如果这些城墙上的某处发生了改变,它肯定会像北城墙的变化一样被记录下来。不过元大都南城墙的位置与建成的明城南墙并不一致,因为它实际上是金中都北界内的一段城墙,而实际上金中都在元朝时依然残存,被称为“南城”。值得注意的是,上文提到白云观等建筑位于金中都城内;不过如果金中都北墙不在今北京内城南墙以北至少一里的范围内,那么这一结论就不能成立。此外,《元一统志》(元代地理文献)记载——引自《日下旧闻考》:

然考元一统志、析津志皆谓至元城京师,有司定基,正直庆寿寺海云、可庵二塔敕命远三十步许,环而筑之。庆寿寺今为双塔寺,二塔屹然尚存,在西长安街之北,距宣武门几及二里。由是核之,则今都城南面亦与元时旧基不甚相合。盖明初既缩其北面,故又稍廓其南面耳。(〔清〕于敏中等编纂:《日下旧闻考》卷三十八《京城总纪》)

又据惯例,观象台应建在元大都的东南角,其遗迹在今东南城角以北约1.5里处的东城墙附近被发现。所有这些证据似可确证,元大都南城墙位于今北京内城南墙以北约1—1.5里一线,并且很有可能与金中都北城墙重合(或只有几步之遥)。南城墙的这一位置直到15世纪初才被永乐帝改变,而北城墙在此之前约50年就由洪武帝下令改动。在后面章节所引用的明朝史料中,这些事实都被清楚地记载。不过在讨论后面的年代之前,有必要确认是否有更多有关元大都的资料。元大都虽仅存在约一个世纪,但在此期间却进行了大量的建设和修复。《顺天府志》记载如下:

(至元)二十年修大都城。二十一年五月丙午,以侍卫亲军万人修大都城。二十九年七月癸亥,完大都城。至治二年十一月,以洪泽芍陂屯田军万人修大都城。……至正十九年冬十月庚申朔,诏京师十一门皆筑瓮城,造吊桥。(光绪《顺天府志》卷一《京师志一·元故城考》)

直到那时,城门口似乎都还没有永久性的防御设施;蒙古人可能仍然使用相传辽人和金人用过的可移动的木质楼橹,不过在城门外加筑了瓮城,即一道U形的城墙。它最终奠定了如今北京城门深院高楼的形态特征(马可·波罗曾特别提到),但当时护城河上的桥依然为木质,而非明代以来的石质。

蒙古人的都城元大都,要比今天的北京内城大得多,但也没有《元史》中描述的周长60里那样夸张。如果我们所推测的城墙位置是对的,那么其周长不超过50里;中国编年史中的描述很有可能是印刷错误或故意夸大。不过,马可·波罗对元大都的描述更为夸张:

此城之广袤,说如下方:周围有二十四哩,其形正方,由是每方各有六哩。

马可·波罗采用的是1哩等于2.77里的意大利制式的度量单位,那么城墙的周长将超过66里,这显然与实际不符。此外还需要指出的是,元大都并不是正方形的,而是北端略呈圆角的矩形。马可·波罗显然是被元大都的宏伟和辉煌深深震撼了,并对它的各方面极尽描绘。虽然他的描述整体来说是夸大的,但同时也包含一些十分有趣的记载,尤其是关于元大都中一些街道和建筑物的描写,为我们留下了仅存的史料。比如,他精彩地描述了城墙和城门:

(此城)环以圭墙,墙根厚十步,然愈高愈削,墙头仅厚三步,遍筑女墙,女墙色白,墙高十步。

城墙从顶部至墙基的倾斜角十分明显,这是极有必要的,因为城墙表面没有完整的砖面,尽管在顶部有砖石砌筑的女墙。

全城有十二门,各门之上有一大宫,颇壮丽。四面各有三门五宫,盖每角亦各有一宫,壮丽相等。宫中有殿广大,其中贮藏守城者之兵杖。

马可·波罗对城门的印象似乎也有偏差。开有三座城门的城墙只有三面,另一面城墙只有两座城门。中国的史料无不一致地记载着城门一共只有十一座。城墙上城楼和角楼也很可能不像马可·波罗所称的“宫殿”那样,而是有着柱廊的木结构三檐砖木式建筑。主体为元代所建的鼓楼也属于这种类型的建筑,它是对早期同类建筑的一种复制。中国的建筑具有很强的连续性,这使我们可以通过现存的建筑,对已经消失的前代建筑的基本样式有一个较清晰的认识。因此,我们确信,元大都城楼的样式同明代的基本相似,虽然并不确定其瓮城上有没有另设箭楼。

马可·波罗对元大都的城市和街道的布局进行了如下描述:

街道甚直,以此端可见彼端,盖其布置,使此门可由街道远望彼门也。城中有壮丽宫殿复有美丽邸舍甚多。

各大街两旁,皆有种种商店屋舍。全城中划地为方形,划线整齐,建筑房舍。每方足以建筑大屋,连同庭院园囿而有余。以方地赐各部落首领,各首领各有其赐地。方地周围皆是美丽道路,行人由斯往来。全城地面规划有如棋盘,其美善之极,未可言宣。

这种整齐划一的城市格局——笔直的街道往四个方向延伸,将城区分隔成方形地块——或多或少起源于中国古代,尤其隋唐都城长安,更是这种模式的极致典范。根据附有插图的古代地方志判断,这座城市的规划完全是棋盘式的,主要街道将城区分割成方形的地块,称为“坊”,每个坊又被更狭窄的街道分为四个小地块。宫苑或衙门有时会占据整个坊,但普通的宅院只占据一个坊的四分之一,即其中的一个小地块。据称元大都的每个坊占地约8亩(约1.25—1.5英亩),并由一个家族所有,这一空间足以建造带有花园的高墙深院。很难确切说明元大都在多大程度上实践了这个理想布局,但肯定体现了其主要特征,正如现在仍能从北京内城观察到的那样,主要的街道都是正北正南走向,还保存着一些街区,特别是北城,呈现了有序的坊巷结构。不过与此同时,我们也需要用审慎的眼光看待马可·波罗关于元大都的城市格局如同棋盘的观点,由于政治和地理原因,元大都的建设难免有背离规划之处。当元大都遭受战争、叛乱以及各种灾祸的蹂躏之后,随着时间的推移,这些背离之处越发突显。大部分重建和整修都十分随意,许多内街变成了蜿蜒曲折的小道,不再像以前的街坊那样横平竖直。不过城市初始规划的主要特征仍然依稀可辨,并值得仔细研究。应当指出的是,像长安城和元大都这类城市的规划更接近一些西方的现代城市,那里的城区由宽阔的干道划分为规整的街区,而不像欧洲中世纪的城市那样,建筑物挤在狭窄而蜿蜒的小巷的夹缝中。这些占地宽广的中国古城有着开阔的空间、深远而开放的视野、低矮的房屋和茂密的花木园林,尽管这一切大都隐藏在围绕它们的院墙之后。

马可·波罗曾提及带有“庭院园囿”的“大层”,不过可惜他并没有对其中的建筑进行更细致的叙述。他似乎理所当然地认为它们早已闻名于世,并且作为见过一两座这种中式宅院的人,他当然了解它们的全部。除了房屋和庭院的数量以及花园的精致程度的差异,这些建筑并没有太多的变化。庭院,正是中国家庭的理想中心。

马可·波罗唯一特别提到的元大都内的建筑是钟楼,其中他写道:

城之中央有一极大宫殿,中悬大钟一口,夜间若鸣钟三下,则禁止人行。鸣钟以后,除为育儿之妇女或病人之需要外,无人敢通行道中。纵许行者,亦须携灯火而出。每城门命千人执兵把守。把守者,非有所畏也,盖因君主驻跸于此,礼应如是,且不欲盗贼损害城中一物也。

现在的北京城也有钟楼和鼓楼,它们位于皇城北边不远,位于离东西城墙几乎等距的位置上。它们的位置在现在看来并不完全在正中,但马可·波罗对于对钟楼位置的描述可以从之前提到的事实中理解。元大都的北城墙曾向北移动约5里,且其南城墙位于今天的北京南城墙以北1里多。如果考虑到布局上的这些变化,人们便会发现,今天的钟鼓楼占据着元大都相当中心的位置,就像其他仍然保留有钟鼓楼的中国古城一样。此外,《元一统志》(元代的地理文献)也证明了这一点:

(至元)九年二月改号大都,迁居民以实之,建钟鼓楼于城中。

稍有历史知识便可以发现,今天的钟鼓楼分别建于两个完全不同的时期。钟楼有着更加优美的结构和装饰,而鼓楼则显得笨重许多。钟楼完全是砖结构,建有乾隆时期风格的汉白玉拱券和栏杆以及极具装饰性的女墙。它是在1745年的一场大火后重建的。其前身建于15世纪初的永乐年间,取代了处于稍微偏东位置的元代钟楼。鼓楼的宽度是钟楼的两倍以上,且建造风格迥异。它的基座是巨大的砖土城台,两道拱券打通其底部;上部是由开放柱廊围合的重檐式双层楼阁。整个结构显得老式、传统,在这里主要表现为体量巨大。虽然经历了局部重建和整修,鼓楼大体上仍算是元代建筑。如果将它同北京城其他类似的建筑进行比较,比如明朝或清初时期的紫禁城午门,可以发现鼓楼的建筑细节更简洁(比如斗拱),并且建筑形态笨重,呈现出早期的时代特点。由于鼓楼矗立在直通皇宫的宽阔大街的尽头,从而产生雄伟的建筑效果。它极有可能是北京城内现存的最古老的宫殿式建筑(类似于中国人所说的“台”);此外,元大都城内及京畿仅存的元代建筑就只有寺塔了。

然而,令马可·波罗和教士鄂多立克(忽必烈去世后不久造访元大都)这样的欧洲旅行者最赞叹不已的建筑是皇宫。尽管他们来自孕育不朽而经典建筑的地区,但仍将大汗的宫殿视为世界奇迹之一:面积广阔,守卫森严,门阙重重,宫院深深,亭台楼阁散见其间;无尽的宫墙似乎隐藏了许多不可言说和探知的秘密。这里的确是世界帝国的中心,其势力扩张所产生的魅力与其建筑与装饰的魅力同样令人震撼。我们并不是要在这里详细探讨元大都的皇宫,但马可·波罗关于其外观的描述可以让我们更加了解元大都中最重要的建筑:

周围有一大方墙,宽广各有一哩。质言之,周围共有四哩。此墙广大,高有十步,周围白色,有女墙。此墙四角各有大宫一所,甚富丽,贮藏君主之战具于其中,如弓箙弦、鞍、辔及一切军中必需之物是已。四角四宫之间,复各有一宫,其形相类。……

此墙南面辟五门,中间一门除战时兵马甲仗由此而出外,从来不开。……

以上文字描述的是皇城,元朝亦称为宫城。它似乎并不是正方形,而是一个矩形区域,被高墙环绕,四角和城门上建有壮丽的城楼;城的周长也没有达到4哩(约11里),而是在6—7里。马可·波罗后文中提到的“大墙”,实际上大致相当于北京“皇城”的城墙。根据元代文献记载,元皇城周长有20里,而北京皇城周长为18里。对现存遗迹和史料的研究表明,元大都的皇城与明北京城的皇城所在区域近似。马可·波罗对宫城内的建筑描述不多:

此墙之内,围墙南部中,广延一哩,别有一墙,其长度逾于宽度。此墙周围亦有八宫,与外墙八宫相类,其中亦贮君主战具。南面亦辟五门,与外墙同,亦于每角各辟一门。此二墙之中央,为君主大宫所在,其布置之法如下:

君等应知此宫之大,向所未见。……

然后他描述了宫殿内部的一些细节,由于我们只关注城市的外观概貌,这里就不多作引述了。元代称内宫为“大内”,这个名字现在有时也用来代指“紫禁城”。

教士鄂多立克的简短描述证实了马可·波罗的说法,并用更多的资料说明,内墙与外墙相距半个箭程(bowshot)。

因为在大宫殿的墙内,有第二层围墙,其间的距离约为一箭之遥,而在两墙之间则有着他的库藏和他所有的奴隶;同时大汗及他的家人住在内层,他们极多,有许多子女、女婿、孙儿孙女;以及众多的妻妾、参谋、书记和仆人,使四英里范围内的整个宫殿都住满了人。

读到这些描述,人们很容易联想到戒备森严的军营。元朝皇帝住在这样的宫苑中,似乎在暗示他统治中国的权力并非上天赋予的,而是兵戈铁马威慑的结果。此前的中国都城中,还从未有过如此守卫严密、宫墙重重的皇宫。位于长安的唐皇帝的大明宫在城市的北端,呈矩形而凸出北城墙之外,百官衙署设置在其南侧与之毗邻的“皇城”中。开封城内的宋代皇宫也不是严防死守的军事性建筑,虽然宫墙上有角楼和坚固的城门,不过如此强调军事性却是蒙古征服者的特性。

在其他方面,元大都的规划基本以长安城为模型。例如城市平面为方形,根据东、西、南、北确定方位,规则而笔直的路网都被元大都所复制,以及因此也很有可能包括一些官方建筑。野心勃勃的可汗想让元大都成为有史以来最强大最完美的帝都,从而展现他丰厚的物质财富、强大的军事实力和组织能力。1280年,当南宋政权的负隅顽抗最终失败,元大都由此成为包括整个中国并辐射西亚乃至东欧的庞大帝国的都城。忽必烈的帝国东至朝鲜,西至波兰,在这广袤的欧亚大陆间,没有任何一座城市能在规模和显赫度上与元大都相媲美。1368年,随着元朝的灭亡,元大都遭受了巨大的破坏,但其主体很快就得以重建,城墙更加坚固,防御更加森严,后来它被赋予了一个新的名字——北京,并成为这座“中央王国”的伟大首都。

喜仁龙著《北京的城墙与城门》,后浪出版公司,2017年3月