深度阅读

孙英刚:韩森《丝绸之路新史》“新”在叙事

摘要: 【编者按】浙江大学刘进宝教授主编的《丝路文明》(第一辑)已由上海古籍出版社出版。《丝路文明编辑缘起》中写道:“近年来,随着国家‘一带一路’战略的提出,‘丝绸之路’的研究再次引起了学术界的高度关注。为适应这一新形势的需要,浙江大学在原有学科优势的基础上,成立了‘一带一路’合作与协同创新中心,团结校内外中坚力量,从事‘丝绸之路’相关问题的研究。”并表示:“《丝路文明》是以丝绸之路为主线,以阐释古代多元 ...

【编者按】浙江大学刘进宝教授主编的《丝路文明》(第一辑)已由上海古籍出版社出版。《<丝路文明>编辑缘起》中写道:“近年来,随着国家‘一带一路’战略的提出,‘丝绸之路’的研究再次引起了学术界的高度关注。为适应这一新形势的需要,浙江大学在原有学科优势的基础上,成立了‘一带一路’合作与协同创新中心,团结校内外中坚力量,从事‘丝绸之路’相关问题的研究。”并表示:“《丝路文明》是以丝绸之路为主线,以阐释古代多元历史文明的交流与互鉴、推进当代东西方文化交流为宗旨,刊发世界古代文明发展、交流、融合等研究成果的综合性学术刊物。”经授权,澎湃新闻转载刊发于《丝路文明》的一篇书评文章(现标题为澎湃编辑所拟),以飧读者。

《丝路文明》第一辑

《丝路文明》第一辑

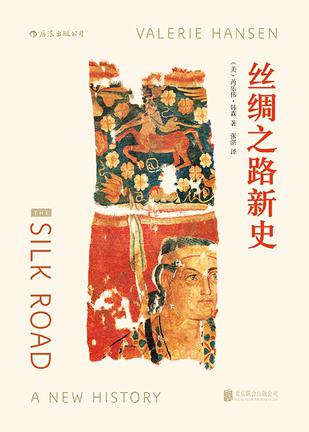

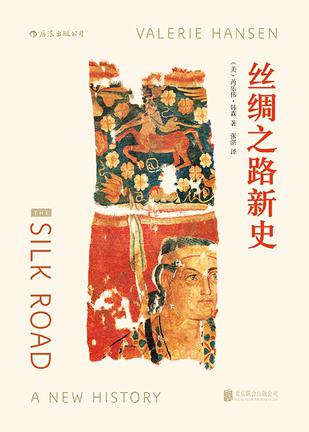

韩森教授(Valerie Hansen)此书的英文版(The Silk Road: A New History)于 2012年8月由牛津大学出版社出版,三年后,此书即由张湛博士译为中文。在目前出版的众多有关丝绸之路的历史学著述中,此书有其鲜明的特色,体现了作者一贯的研究理路。在此书中,作者大量使用了比较新的考古资料、中国中古史新的研究成果,并融入了近代西方在中亚尤其是在新疆的探险史,尝试重绘贯穿欧亚大陆的这一物质和思想交流的大动脉。

历史研究的贡献,有的表现在研究领域的拓展,有的在乎研究方法的创新,有的在于新史料的发掘,作者的一大特点,是其叙事极为精彩。作者的研究往往有一个鲜明的中心思想贯穿其中,将最新的研究成果融会贯通,通过场景拼接的手法呈献给读者一个“全新”的历史画面。作者有的著作书名就能表达其主要观点,比如《变迁之神》 (Changing God),比如《开放帝国》(The Open Empire)。而此书名为《丝绸之路新史》,所以作者在通篇的叙事中,贯彻其中的即所谓“新”,而其“新”,在笔者看来,并非是历史细节的探究和新信息的挖掘——这些工作大部分是由其他专业的考古学家、语言学家、专门的历史研究者完成的——而更多的仍体现在作者高超的历史叙事能力上。

作者采取了“历史群像”的历史叙事方法。全书并非是面面倶到的描述,而是选取了七个丝绸之路上的重要交汇点分别介绍:楼兰(中亚的十字路口)、龟兹(丝路诸语之门)、高昌(胡汉交融之所)、撒马尔罕(粟特胡商的故乡)、长安(丝路终点的国际都会)、敦煌藏经洞(丝路历史的凝固瞬间)、于阗(佛教、伊斯兰教的入疆通道)。这样讲述的一个依据,据作者所说,即丝绸之路是一系列变动的小路和无标识的足迹,这些路在绿洲城市中交汇,所以重心应放在这些绿洲城市上。(第9页)作者紧跟学术潮流,基本上是围绕近些年学界最关心的热点问题进行丝绸之路图景的重构,比如利用近年来发现的粟特人墓志讲述粟特人在中国境内的境遇,配合利用穆格山文书讲述阿拉伯征服前夕的撒马尔罕社会生活,也描述伊斯兰征服撒马尔罕的详细过程。(第165-175页)从更大的图景展示了曾经在丝绸之路上扮演重要角色的粟特人族群是如何从历史图景中消失的。

作者采取了“历史群像”的历史叙事方法。全书并非是面面倶到的描述,而是选取了七个丝绸之路上的重要交汇点分别介绍:楼兰(中亚的十字路口)、龟兹(丝路诸语之门)、高昌(胡汉交融之所)、撒马尔罕(粟特胡商的故乡)、长安(丝路终点的国际都会)、敦煌藏经洞(丝路历史的凝固瞬间)、于阗(佛教、伊斯兰教的入疆通道)。这样讲述的一个依据,据作者所说,即丝绸之路是一系列变动的小路和无标识的足迹,这些路在绿洲城市中交汇,所以重心应放在这些绿洲城市上。(第9页)作者紧跟学术潮流,基本上是围绕近些年学界最关心的热点问题进行丝绸之路图景的重构,比如利用近年来发现的粟特人墓志讲述粟特人在中国境内的境遇,配合利用穆格山文书讲述阿拉伯征服前夕的撒马尔罕社会生活,也描述伊斯兰征服撒马尔罕的详细过程。(第165-175页)从更大的图景展示了曾经在丝绸之路上扮演重要角色的粟特人族群是如何从历史图景中消失的。

作者在此书中的观点非常鲜明。在西方的学术脉络中,作者试图改变西方世界关 于丝绸之路是一条从中国通往西方世界的大路的观念。给丝绸之路定名的李希霍芬(Baron Ferdinand von Richthofen)曾经被委任设计一条从山东起始,经西安通往德国本土的铁路线。(第8页)这或许影响了他对丝绸之路的理解。长期以来,尤其是在普通西方读者眼中,“丝绸之路”是一条横跨欧亚大陆的商贸和文化交流大路。作者不厌其烦地论证,丝路贸易额很小,基本上是小规模的本土贸易,而不是长距贸易,对当地的生活影响较小。(第249-250页)没有任何证据证明罗马帝国跟当时的中国有直接的贸易往来。(第10页)作者质疑了老普林尼关于中国和罗马贸易繁荣的记载。认为悬泉汉简(公元前111年到公元107年)从未提及贵霜,更不要说提到罗马本身了。(第21页)大多数在欧洲发现的丝绸,尽管标为“中国的”,实际上织造于拜占庭帝国。有学者检查了7到13世纪的一千多件样品,发现只有一件来自中国。(第23页)更多的是技 术和观念的传播,而且在中国没有发现罗马金币。(第24页)在尼雅流通的货币表明,该绿洲主要的贸易伙伴是于阗和贵霜,而不是罗马。(第61页)撒马尔罕和胡商也就变得极其重要,但是即便如此,在片治肯特没有看到商业贸易场景的壁画。(第177页)甚至很少有人从撒马尔罕穿行3600公里到达长安。(第11页)

就商贸和经济而言,作者认为,丝路贸易很大程度上是唐朝政府支持的副产品,并非如人们通常以为的那样,是民间商人长途贸易的结果。(第141页)丝路贸易的繁盛得益于大量中国军队的存在,中央政府的投入对当地经济是一个强有力的刺激。(第3 页)当士兵在当地市场购物时,贸易便兴盛起来。当军队被调回后,贸易就一落千丈。 (第10页)库车出土的焉耆语、龟兹语、汉语文书,没有证明民间商人的长途贸易,只看出中国军队对丝路贸易的重大贡献。(第104页)在龟兹,唐代存在一个唐人聚落。 (第101页)唐人从北方的游牧民族手里购买马匹。唐朝从龟兹撤军,流入当地的钱币也戛然而止。(第103页)8世纪,中央政府每年向西域的军事重镇输入几十万匹绢。按照这个数额,西州居民的税收远远不能支付军事开支。唐朝政府以军饷的形式向丝路绿洲的本土经济注入了海量的资金。(第135页)唐朝撤军后,当地经济回到了以自然经济为基础的模式。(第141页)在作者笔下,丝绸之路主要的商品经济和贸易的兴盛,主要是中国中央政府往中亚注入资金造成的。

就商贸和经济而言,作者认为,丝路贸易很大程度上是唐朝政府支持的副产品,并非如人们通常以为的那样,是民间商人长途贸易的结果。(第141页)丝路贸易的繁盛得益于大量中国军队的存在,中央政府的投入对当地经济是一个强有力的刺激。(第3 页)当士兵在当地市场购物时,贸易便兴盛起来。当军队被调回后,贸易就一落千丈。 (第10页)库车出土的焉耆语、龟兹语、汉语文书,没有证明民间商人的长途贸易,只看出中国军队对丝路贸易的重大贡献。(第104页)在龟兹,唐代存在一个唐人聚落。 (第101页)唐人从北方的游牧民族手里购买马匹。唐朝从龟兹撤军,流入当地的钱币也戛然而止。(第103页)8世纪,中央政府每年向西域的军事重镇输入几十万匹绢。按照这个数额,西州居民的税收远远不能支付军事开支。唐朝政府以军饷的形式向丝路绿洲的本土经济注入了海量的资金。(第135页)唐朝撤军后,当地经济回到了以自然经济为基础的模式。(第141页)在作者笔下,丝绸之路主要的商品经济和贸易的兴盛,主要是中国中央政府往中亚注入资金造成的。

那么,粟特人的角色,在作者笔下,就不是往常商人的单一形象,作者认为那是汉文史料的故意扭曲,比如处在伊朗文化圈和汉文化圈的吐鲁番,那里的粟特人从事多种职业。(第125页)在长安的情况也是如此,作者也不止一处论述,粟特人的商业很多是给中国军队提供粮草,比如楼兰文书中记载粟特人付给当地官员1万石(粮食)。从汉文文书记载来看,楼兰的贸易无一例外是当地汉朝驻军用粮、钱、绢从当地人手中换取粮、马、衣服和鞋子。(第53-54页)这样的论述让作者有一丝不安。大量的证据依然证明,粟特商人通过商业、宗教,以及在不同政权之间的纵横捭阖,积累了大量的财富。比如发生在高昌的曹禄山状告汉商的事件,揭示出粟特人曹禄山和汉商都把家安在长安,然后外出经商。(第130页)这应该是一种常态。中古时期,个人购买力有限,通过政商关系做生意,应该是每个历史时期都存在的现象。楼兰的粟特商人一次提供1万石(可能是粮食),这个数额并不小。在丝绸之路上,主要的商品应该不是日常用品,奢侈品比如珠宝一类应该是重要的交易对象。这种东西跟丝绸一样,同时具有金融属性。有的文献显示一次交易品中有达800克的麝香,这样的数额也非常惊人了。但是局限于考古资料提供的信息,确实很难证明商贸活动是丝绸之路的主要内容。我们只能从长安等大城市出土的粟特人墓葬图像中一窥富甲天下的粟特商人的风采。不过从逻辑上说,商业和自然经济形式不同,其财富集聚方式通过交换达成,而最终则体现在财富最后在哪里保存或者消费,很多地方仅仅是贸易的中转站。粟特商人应该采用的是行商和坐商结合的经商方式,财富的集聚和消费之地,或许才能看出商业积累财富的规模。正如佛教传入中国时,并非按照地理空间依次推进,而是传道者直接奔向文明中心洛阳等地,然后从那里再派出僧侣依次传教。商业的模式很大程度上,也如宗教的传播路径一样。

在这样的思路下,作者认为宗教、思想、技术的交流才是丝绸之路的重要内容。比如作者指出,纸张和造纸术的传播对人类文明的影响更大。斯坦因发现的粟特古信札,说明纸张在发明之后很快就获得了广泛的使用和传播。而穆格山中发现的中国纸张是少见的长距离贸易的证据。武威的汉文官文书被运到3 600公里外的这里被再利用。(第175-176页)证据也证明中国纸张曾抵达高加索地区。(第176页)纸张是一个突破,使书籍变成大家可以负担的商品,提高了教育水平。(第177页)因为纸张吸墨,所以印刷也成为可能。纸张的主要功能是作为信息传递媒介,它既是商品本身,同时也是促进商业的手段(比如作为记账簿、契约)。所以纸张本身也是丝绸贸易的明证,比如阿斯塔纳出土的来自长安的质库账历(第193页),说明长安和敦煌之间存在密切的联系。

作者认为,丝绸之路对宗教信仰在文明间的传播、传译和变化起到了至关重要的作用。(第4页)这条路不仅传播了货物,还传播了思想、技术、图案。(第5页)在近代西方思潮传入中国之前,中国大规模接受外来信仰、知识的通道主要就是丝绸之路。各种宗教信仰尤其是佛教,通过这条脐带给中国文明输入了新的养分。这条丝路不但是物质之路,而且是精神之路。不过,作者的论述显然主要集中在粟特文明,虽然讨论龟兹时讲述了鸠摩罗什的故事,讨论高昌时讲述了玄奘的故事,这些故事也都花了较大的篇幅,但是在作者的历史画面里,佛教的身影依然是很模糊的。作者讨论了尼雅的佛教戒律(第64-65页),也非常准确地引述了近代佛教研究的新观点,比如作者引用J. Silk的研究,指出大、小乘在早期并没有那么明显的区别(第65、86页)。 但是,佛教在丝绸之路上的角色基本上是消失了,比如佛教在传入中国之前的犍陀罗酝酿时期及其与中国文明的关系,似乎几个僧人就代表了这一重要的历史场景。

作者选取的这七个讲述对象,除了撒马尔罕,其他全部集中在中国境内,从其中也能看出作者依据近年来新的学术成果重构丝绸之路历史的努力,不过这仅仅是亚欧大陆东部的情况,而且也并不完整。历史群像的叙事手法,对呈现历史画面很有效,也避免了面面倶到的缺陷,但是也可能导致重要历史场景的缺环。作者在此书中集中讨论公元2世纪到11世纪的历史。在这样的框架下,笔者觉得很多重要的历史画面被无意中抹去了。如果把高昌、敦煌、撒马尔罕等视为丝绸之路历史场景的代表的话,那么洛阳、巴米扬、布路沙不逻(Puruṣapura,富楼沙)等似乎也应该纳入。比如布路沙不逻,至少在4-5世纪,以佛法——佛钵为中枢,成为佛教世界的中心。该地保存至今的大量佛教寺院遗址也充分证明了这点。实际上早在法显到印度的时代,西行求法的高僧到这里朝觐佛钵,然后西行去那竭(今阿富汗东北的贾拉阿巴德)朝觐释迦遗物。布路沙不逻的雀离浮图(迦腻色伽大塔),在数百年间应该是世界上最高的建筑。当来自东土西行求法或者巡礼的中国僧人从阿富汗的高山上下到犍陀罗平原时,首先看到的,就是这座令人震惊的宏伟高塔。正如作者所言,丝绸之路在很大程度上并非一条商业之路,而是东西方宗教、语言、艺术和新技术交流的大动脉。(第297页)那么,佛教在亚欧大陆的兴起和传播,无疑是人类历史、也是丝绸之路上发生的不可忽视的重大事件。

作者选取的这七个讲述对象,除了撒马尔罕,其他全部集中在中国境内,从其中也能看出作者依据近年来新的学术成果重构丝绸之路历史的努力,不过这仅仅是亚欧大陆东部的情况,而且也并不完整。历史群像的叙事手法,对呈现历史画面很有效,也避免了面面倶到的缺陷,但是也可能导致重要历史场景的缺环。作者在此书中集中讨论公元2世纪到11世纪的历史。在这样的框架下,笔者觉得很多重要的历史画面被无意中抹去了。如果把高昌、敦煌、撒马尔罕等视为丝绸之路历史场景的代表的话,那么洛阳、巴米扬、布路沙不逻(Puruṣapura,富楼沙)等似乎也应该纳入。比如布路沙不逻,至少在4-5世纪,以佛法——佛钵为中枢,成为佛教世界的中心。该地保存至今的大量佛教寺院遗址也充分证明了这点。实际上早在法显到印度的时代,西行求法的高僧到这里朝觐佛钵,然后西行去那竭(今阿富汗东北的贾拉阿巴德)朝觐释迦遗物。布路沙不逻的雀离浮图(迦腻色伽大塔),在数百年间应该是世界上最高的建筑。当来自东土西行求法或者巡礼的中国僧人从阿富汗的高山上下到犍陀罗平原时,首先看到的,就是这座令人震惊的宏伟高塔。正如作者所言,丝绸之路在很大程度上并非一条商业之路,而是东西方宗教、语言、艺术和新技术交流的大动脉。(第297页)那么,佛教在亚欧大陆的兴起和传播,无疑是人类历史、也是丝绸之路上发生的不可忽视的重大事件。

正如作者指出的那样,中文史料很少提及来自印度的移民。(第39页)在尼雅和楼兰,是犍陀罗移民带来了用木制书保存书面记录的技术,还从印度(很难定义为印度)带来了佛教。(第32页)鸠摩罗什的父亲也是犍陀罗人。犍陀罗作为佛教的飞跃之地,为佛教传入中国奠定了基础。近年来,学者如辛嶋静志关于早期佛典语言的研究,证明《道行般若经》等早期佛典的原典语言其实是犍陀罗语,而不是梵语。早期通过犍陀罗语翻译的汉译大乘经典更接近原典,而今天看到的最古老的梵语佛经写本也是几百年以来不断进行梵语化、不断进行错误的逆构词、添加、插入的结果。因此,很多汉译佛典先于绝大多数现存的梵语写本,尤其是2-6世纪的译本。这也跟历史上犍陀罗的佛教地位,以及西行求法僧人们巡礼和学习的重点是吻合的。从这个意义上说,佛教并不是直接从印度传来的,而是在犍陀罗地区酝酿成的新传统。犍陀罗艺术也深刻影响了西域和汉地的艺术风格。比如米兰的带翼天使和波浪形花环,在犍陀罗艺术中早就非常成熟了。并不一定是从罗马艺术中借用的。(第67页)怯卢文官文书,“dharma”,即“法”,符合法律、习俗的正确行为,有时候指佛法。(第59页)在希腊—巴克特里亚和贵霜的钱币上,也有这样的表述。

作者有关佛教的表述有的显得不够准确而产生歧义,比如“人们相信菩萨在涅槃 时为了普度众生而回到了世间”(第37页),这样的表述或者观点很难理解。如果作者是在讲述佛传故事的话,恐怕是讲佛陀成道时,本来想自行涅槃,但是在梵天劝请(这也是犍陀罗佛传故事中的一个常见主题)下,放弃捏槃,转而讲法传道,拯救世人。或者作者是在说关于弥勒在未来下生的问题?有的地方观点比较新奇,但没有找到出处,比如:对当地人来说,整条羊腿是最隆重的款待,也是来世飨宴中的主菜。(第52页)

译者在翻译时,能够加入很多有助于读者理解的“译者按”,并且纠正了原书中的一些史料理解错误(例如第112页)。而且遵守了保留原文出处的做法,有关著作和文章都没有牵强翻为中文,为读者找到文献原出处提供了清晰的线索。有的地方虽偶有西文引文中出现“某某页”的情况(比如第39页注2),但文从字顺,表述清楚准确,是非常成功的译作。

韩森教授(Valerie Hansen)此书的英文版(The Silk Road: A New History)于 2012年8月由牛津大学出版社出版,三年后,此书即由张湛博士译为中文。在目前出版的众多有关丝绸之路的历史学著述中,此书有其鲜明的特色,体现了作者一贯的研究理路。在此书中,作者大量使用了比较新的考古资料、中国中古史新的研究成果,并融入了近代西方在中亚尤其是在新疆的探险史,尝试重绘贯穿欧亚大陆的这一物质和思想交流的大动脉。

历史研究的贡献,有的表现在研究领域的拓展,有的在乎研究方法的创新,有的在于新史料的发掘,作者的一大特点,是其叙事极为精彩。作者的研究往往有一个鲜明的中心思想贯穿其中,将最新的研究成果融会贯通,通过场景拼接的手法呈献给读者一个“全新”的历史画面。作者有的著作书名就能表达其主要观点,比如《变迁之神》 (Changing God),比如《开放帝国》(The Open Empire)。而此书名为《丝绸之路新史》,所以作者在通篇的叙事中,贯彻其中的即所谓“新”,而其“新”,在笔者看来,并非是历史细节的探究和新信息的挖掘——这些工作大部分是由其他专业的考古学家、语言学家、专门的历史研究者完成的——而更多的仍体现在作者高超的历史叙事能力上。

作者在此书中的观点非常鲜明。在西方的学术脉络中,作者试图改变西方世界关 于丝绸之路是一条从中国通往西方世界的大路的观念。给丝绸之路定名的李希霍芬(Baron Ferdinand von Richthofen)曾经被委任设计一条从山东起始,经西安通往德国本土的铁路线。(第8页)这或许影响了他对丝绸之路的理解。长期以来,尤其是在普通西方读者眼中,“丝绸之路”是一条横跨欧亚大陆的商贸和文化交流大路。作者不厌其烦地论证,丝路贸易额很小,基本上是小规模的本土贸易,而不是长距贸易,对当地的生活影响较小。(第249-250页)没有任何证据证明罗马帝国跟当时的中国有直接的贸易往来。(第10页)作者质疑了老普林尼关于中国和罗马贸易繁荣的记载。认为悬泉汉简(公元前111年到公元107年)从未提及贵霜,更不要说提到罗马本身了。(第21页)大多数在欧洲发现的丝绸,尽管标为“中国的”,实际上织造于拜占庭帝国。有学者检查了7到13世纪的一千多件样品,发现只有一件来自中国。(第23页)更多的是技 术和观念的传播,而且在中国没有发现罗马金币。(第24页)在尼雅流通的货币表明,该绿洲主要的贸易伙伴是于阗和贵霜,而不是罗马。(第61页)撒马尔罕和胡商也就变得极其重要,但是即便如此,在片治肯特没有看到商业贸易场景的壁画。(第177页)甚至很少有人从撒马尔罕穿行3600公里到达长安。(第11页)

那么,粟特人的角色,在作者笔下,就不是往常商人的单一形象,作者认为那是汉文史料的故意扭曲,比如处在伊朗文化圈和汉文化圈的吐鲁番,那里的粟特人从事多种职业。(第125页)在长安的情况也是如此,作者也不止一处论述,粟特人的商业很多是给中国军队提供粮草,比如楼兰文书中记载粟特人付给当地官员1万石(粮食)。从汉文文书记载来看,楼兰的贸易无一例外是当地汉朝驻军用粮、钱、绢从当地人手中换取粮、马、衣服和鞋子。(第53-54页)这样的论述让作者有一丝不安。大量的证据依然证明,粟特商人通过商业、宗教,以及在不同政权之间的纵横捭阖,积累了大量的财富。比如发生在高昌的曹禄山状告汉商的事件,揭示出粟特人曹禄山和汉商都把家安在长安,然后外出经商。(第130页)这应该是一种常态。中古时期,个人购买力有限,通过政商关系做生意,应该是每个历史时期都存在的现象。楼兰的粟特商人一次提供1万石(可能是粮食),这个数额并不小。在丝绸之路上,主要的商品应该不是日常用品,奢侈品比如珠宝一类应该是重要的交易对象。这种东西跟丝绸一样,同时具有金融属性。有的文献显示一次交易品中有达800克的麝香,这样的数额也非常惊人了。但是局限于考古资料提供的信息,确实很难证明商贸活动是丝绸之路的主要内容。我们只能从长安等大城市出土的粟特人墓葬图像中一窥富甲天下的粟特商人的风采。不过从逻辑上说,商业和自然经济形式不同,其财富集聚方式通过交换达成,而最终则体现在财富最后在哪里保存或者消费,很多地方仅仅是贸易的中转站。粟特商人应该采用的是行商和坐商结合的经商方式,财富的集聚和消费之地,或许才能看出商业积累财富的规模。正如佛教传入中国时,并非按照地理空间依次推进,而是传道者直接奔向文明中心洛阳等地,然后从那里再派出僧侣依次传教。商业的模式很大程度上,也如宗教的传播路径一样。

在这样的思路下,作者认为宗教、思想、技术的交流才是丝绸之路的重要内容。比如作者指出,纸张和造纸术的传播对人类文明的影响更大。斯坦因发现的粟特古信札,说明纸张在发明之后很快就获得了广泛的使用和传播。而穆格山中发现的中国纸张是少见的长距离贸易的证据。武威的汉文官文书被运到3 600公里外的这里被再利用。(第175-176页)证据也证明中国纸张曾抵达高加索地区。(第176页)纸张是一个突破,使书籍变成大家可以负担的商品,提高了教育水平。(第177页)因为纸张吸墨,所以印刷也成为可能。纸张的主要功能是作为信息传递媒介,它既是商品本身,同时也是促进商业的手段(比如作为记账簿、契约)。所以纸张本身也是丝绸贸易的明证,比如阿斯塔纳出土的来自长安的质库账历(第193页),说明长安和敦煌之间存在密切的联系。

作者认为,丝绸之路对宗教信仰在文明间的传播、传译和变化起到了至关重要的作用。(第4页)这条路不仅传播了货物,还传播了思想、技术、图案。(第5页)在近代西方思潮传入中国之前,中国大规模接受外来信仰、知识的通道主要就是丝绸之路。各种宗教信仰尤其是佛教,通过这条脐带给中国文明输入了新的养分。这条丝路不但是物质之路,而且是精神之路。不过,作者的论述显然主要集中在粟特文明,虽然讨论龟兹时讲述了鸠摩罗什的故事,讨论高昌时讲述了玄奘的故事,这些故事也都花了较大的篇幅,但是在作者的历史画面里,佛教的身影依然是很模糊的。作者讨论了尼雅的佛教戒律(第64-65页),也非常准确地引述了近代佛教研究的新观点,比如作者引用J. Silk的研究,指出大、小乘在早期并没有那么明显的区别(第65、86页)。 但是,佛教在丝绸之路上的角色基本上是消失了,比如佛教在传入中国之前的犍陀罗酝酿时期及其与中国文明的关系,似乎几个僧人就代表了这一重要的历史场景。

正如作者指出的那样,中文史料很少提及来自印度的移民。(第39页)在尼雅和楼兰,是犍陀罗移民带来了用木制书保存书面记录的技术,还从印度(很难定义为印度)带来了佛教。(第32页)鸠摩罗什的父亲也是犍陀罗人。犍陀罗作为佛教的飞跃之地,为佛教传入中国奠定了基础。近年来,学者如辛嶋静志关于早期佛典语言的研究,证明《道行般若经》等早期佛典的原典语言其实是犍陀罗语,而不是梵语。早期通过犍陀罗语翻译的汉译大乘经典更接近原典,而今天看到的最古老的梵语佛经写本也是几百年以来不断进行梵语化、不断进行错误的逆构词、添加、插入的结果。因此,很多汉译佛典先于绝大多数现存的梵语写本,尤其是2-6世纪的译本。这也跟历史上犍陀罗的佛教地位,以及西行求法僧人们巡礼和学习的重点是吻合的。从这个意义上说,佛教并不是直接从印度传来的,而是在犍陀罗地区酝酿成的新传统。犍陀罗艺术也深刻影响了西域和汉地的艺术风格。比如米兰的带翼天使和波浪形花环,在犍陀罗艺术中早就非常成熟了。并不一定是从罗马艺术中借用的。(第67页)怯卢文官文书,“dharma”,即“法”,符合法律、习俗的正确行为,有时候指佛法。(第59页)在希腊—巴克特里亚和贵霜的钱币上,也有这样的表述。

作者有关佛教的表述有的显得不够准确而产生歧义,比如“人们相信菩萨在涅槃 时为了普度众生而回到了世间”(第37页),这样的表述或者观点很难理解。如果作者是在讲述佛传故事的话,恐怕是讲佛陀成道时,本来想自行涅槃,但是在梵天劝请(这也是犍陀罗佛传故事中的一个常见主题)下,放弃捏槃,转而讲法传道,拯救世人。或者作者是在说关于弥勒在未来下生的问题?有的地方观点比较新奇,但没有找到出处,比如:对当地人来说,整条羊腿是最隆重的款待,也是来世飨宴中的主菜。(第52页)

译者在翻译时,能够加入很多有助于读者理解的“译者按”,并且纠正了原书中的一些史料理解错误(例如第112页)。而且遵守了保留原文出处的做法,有关著作和文章都没有牵强翻为中文,为读者找到文献原出处提供了清晰的线索。有的地方虽偶有西文引文中出现“某某页”的情况(比如第39页注2),但文从字顺,表述清楚准确,是非常成功的译作。