研究

论文选摘 |《西域记》泛海东瀛考——以最澄《显戒论》为中心

导 言

日本入唐求法僧,亲炙于玄奘及其弟子,带回《大唐西域记》,见诸中日史籍。学界比较重视日本完整流传的写本、刻本,但是对于日本僧人引用《大唐西域记》及类似西域求法行记的研究尚不多见。本人拟从最澄所著《显戒论》引用的《大唐西域记》入手,分析日本僧人对于此书的阅读与认知,对比日唐两国知识体系中的《大唐西域记》及其功能的差异,并进一步关注日本佛教史上的西域观与印度佛教观。

与本题相关的前期研究中,小野胜年关于空海与西域行记的系列研究给笔者极大启发[1],他从佛教文献学和历史学的角度对于空海搜集的西域行记做了系统的梳理,并对这些西域行记在空海求法和弘法事业的意义作了阐发,这启发笔者以同样理路看待最澄《显戒论》及其引用的《大唐西域记》。相关研究还有松崎恵水《弘法大师空海在长安》,此文梳理了空海在长安期间与西域罽宾国僧人般若三藏等人的交往,尤其是获赠的新译佛经和梵文原典[2]。高田时雄《日本的大唐西域记》为读者廓清了日本《大唐西域记》的流传史[3]。大野达之助系统地研究了最澄与南都六宗争取建立大乘戒坛权利的历史过程,尤其是《显戒论》在这一论辩中的意义[4]。与之相关研究还有田村晃佑、高佐轩长、阿部龙一等[5]。关于最澄、空海与天皇的关系,最为重要的研究是渡辺三男《嵯峨天皇与最澄·空海》[6],启发笔者从日本政教关系史的角度看待最澄、空海弘法事业的策略与人际关系网络问题。关于西域敦煌出土的《大唐西域记》及相关行记,中外学者已有非常丰厚的研究成果。荣新江指出丝绸之路上出土的《大唐西域记》主要是旅行指南性质的摘抄本,这是对于此类行记写本功能研究的最佳指南[7]。

一、日本《大唐西域记》的流传与最澄的关系

《续日本纪》卷一云:

〔文武天皇四年(700)〕三月乙未,道照和尚物化……初孝德天皇白雉四年(653)遣使入唐,适遇玄奘三藏,师受业焉。三藏特爱,令住同房……后随使归朝(日本),临诀,三藏以所持舍利、经论咸授和尚,而曰:“人能弘道,今以斯文付属。”[8]

凝然《三国佛法传通缘起》卷中云:

道昭和尚越海往唐,遇玄奘三藏学法相宗,即当唐朝第三主高宗皇帝永徽四年癸丑,玄奘三藏年五十一,慈恩大师龄二十二。道昭与三藏宿在同房,与慈恩同学,久在门下,受学积年,提诱殷懃,特传观门。于后归朝,即弘所传三藏新翻经论诸典,创传日域,即其人焉。[9]

高田据此推测道昭将玄奘《大唐西域记》传入日本[10]。玄奘《大唐西域记》不见存世的日本入唐求法目录,显然是在空海入唐之前早已传入日本,且在奈良朝已经广为流传,所以后来的求法僧不再传写,故不见于求法目录[11]。在日本僧人平祚编纂的《法相宗章疏》中,《大唐西域记》归入“大唐祖师所造”一类。在永超集录的《东域传灯目录》中,与玄奘《大唐西域记》同时著录的还有《西域传音义》一卷、《西域记私记音义》、《慈恩传解节记》四卷(护命)、同记三卷(不知谁作,贞隆书)、同勘合一卷等书。这些与《大唐西域记》相关的著作有些是日本僧人所作,例如《慈恩传解节记》即与最澄同时代的僧统护命所撰,值得重视,可以用于考察日本僧人接受《大唐西域记》的诸问题。

《大唐西域记》最初由法相宗僧人传入日本,在弘传法相宗的奈良七大寺及各地国分寺中流传,到了奈良朝末期至平安朝初期,关注《大唐西域记》及相关西域行记者又加入了修习唐密的僧人。学习唐密较早的日本入唐求法僧有唐开元年间追随善无畏的道慈,“道慈在唐十八年间普学大唐所有诸宗。善无畏三藏开元四年丙辰来唐,道慈在唐具经三年,其间道慈随善无畏习学真言。”[12]其后空海、最澄、圆珍、圆仁等入唐求法僧都曾学习唐密,尤以空海造诣最深。

空海、最澄在入唐之前都熟读《大唐西域记》,关于空海的阅读经历已见于小野胜年的研究,兹不赘述[13]。最澄在入唐求法之前已经读过《大唐西域记》,当延历二十四年桓武天皇派遣最澄为求法僧前往大唐时,他向天皇提出增派自己的弟子义真为译语人。关于此次行程的分析,他是以玄奘为比较对象的。其《请求法译语表》云:

最澄闻:秦国罗什,度流沙而求法,唐朝玄奘,逾葱岭以寻师,并皆不限年数,得业为期,是以习方言于西域,传法藏于东土[14]。

而最澄遣唐的任务则与玄奘不同,期限较短,而且不便借用遣唐使团配备的官方译语人,所以特别提出偕自己的弟子义真为译语人,兼学天台教法,这个建议为桓武天皇所允。通过上表所及的“玄奘逾葱岭而寻师”;“不限年数,得业为期”;“习方言于西域,传法藏于东土”;可知最澄熟稔玄奘西域求法史事,并且将自己的入唐求法事业与之相提并论。最澄入唐求法大概是以玄奘西域求法为榜样的,并且受到玄奘事迹的鼓舞。

最澄早期阅读玄奘《大唐西域记》的经历可以与其所在寺院联系起来。最澄在近江国分寺出家,在东大寺受戒,后住大安寺,最澄同往大唐求法的弟子义真也是原本也是奈良大安寺僧人[15]。南都六宗七大寺中,元兴寺和兴福寺是弘传法相宗最为重要的两座寺庙。此外,东大寺、大安寺、药师寺、西大寺、法隆寺等寺都兼传法相宗[16]。《三国佛法传通缘起》卷中云:“东大寺本愿良辨僧正者,虽建东大寺专弘华严宗,而元随义渊僧正学法相宗,故东大寺兼弘法相。良辨弟子或有华严法相兼学,如安宽律师、标琼律师、镜忍律师等。或有唯华严宗,如良兴小僧都、良慧大僧都、永兴律师等。三修律师、平仁已讲、明一大德、义济已讲、法藏僧都、圆艺已讲等,并是东大寺法相宗也。”[17]大安寺亦兼弘法相宗:“道慈律师入唐学法归朝之时,最初讲慈恩七卷章。自尔已来法相余风大扇彼寺。”[18]所谓彼寺,就是大安寺。《三国佛法传通缘起》卷中云:“道慈第四十二代圣主文武天皇御宇大宝元年辛丑越海入唐,总传六宗,三论为本。在唐学法一十八年,第四十四代元正天皇御宇养老二年戊午道慈归朝。此年迁都于奈良经十一年,道慈于唐赉西明寺图样而来,即奉敕诏迁古京本大安寺于奈良京,任西明寺图样华构周备,即于彼寺弘在唐所学宗三论为本,兼弘法相真言等宗。”[19]奈良朝修习法相宗的僧人,大多是要读《大唐西域记》的,在《大唐内典录》中,玄奘所译诸经之末就是《大唐西域记》,可见此书与法相的弘法事业有着密不可分的关联,这种关联当然也随着法相宗的东传来到日本。

图2 奈良东大寺戒坛院

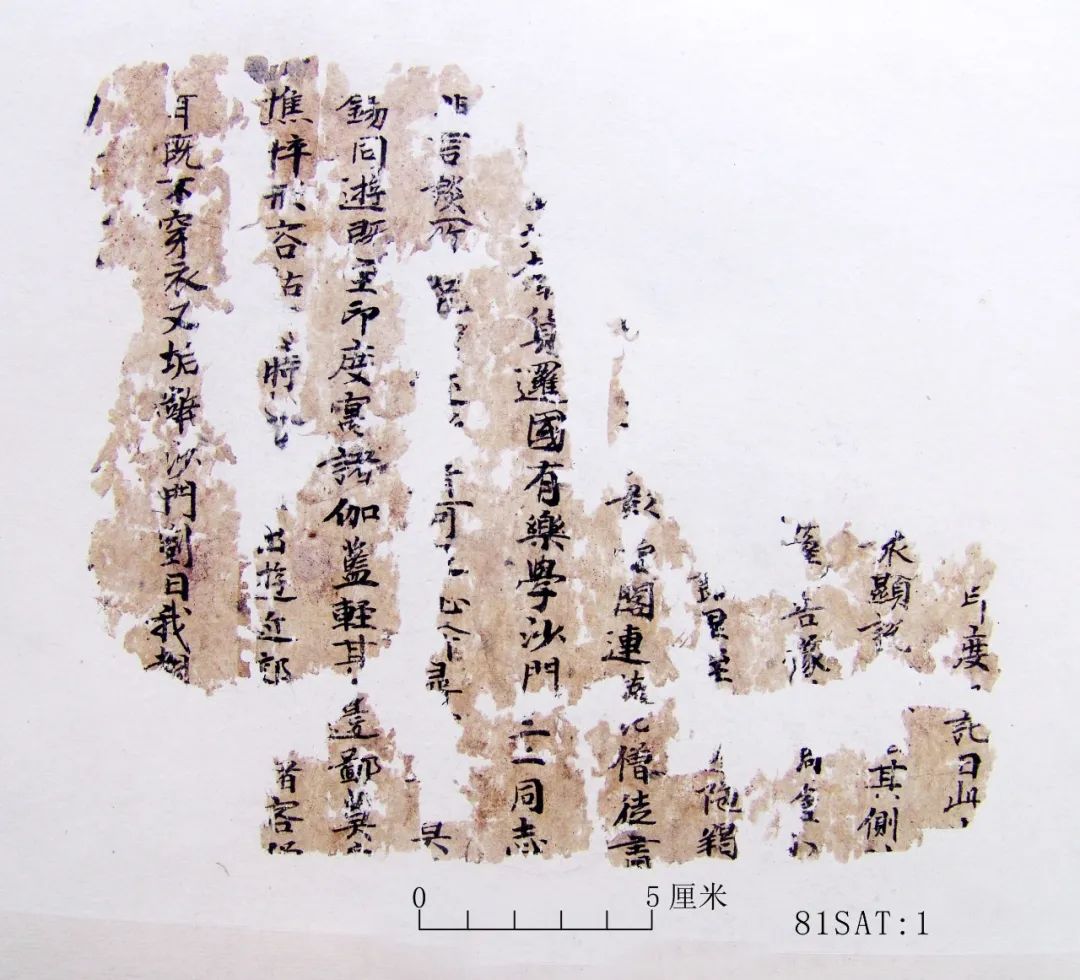

东大寺有奈良朝天平(729—749)至天平胜宝(749—757)年间传写和出借《大唐西域记》的记录,见于正仓院文书,且往往与《大慈恩寺三藏法师传》或法相宗重要经论同时缮写。早在奈良时代日本就有缮写一切经分发至各地国分寺的制度,而写经所就设在奈良东大寺。最澄出家的近江国分寺距奈良不远,故其寺必有非常完整的一切经,当然包括入藏的《大唐西域记》。值得注意的是,《大唐西域记》在《大唐内典录》中的书名记作《大唐西域传》,当时依据《内典录》缮写的诸经藏中,一定沿用这个书名。在最澄《显戒论》中引用此书即作《大唐西域传》而非《大唐西域记》[20],或许可以说明最澄所用之本是最早依照《大唐内典录》缮写的经本。道宣编纂《大唐内典录》是以西明寺经藏所藏经典为基础的,此寺又曾是玄奘译场,所以最澄所读极有可能是日本传写自西明寺经藏的文本[21]。延历(782-806)中,最澄发愿为比叡山一乘止观院缮写一切经,得到南都七大寺的支持,尤其是鉴真弟子道忠的支持,最后完成了二千余卷的规模,大约为《开元释教录》经卷数量的一半左右,其中包括“贤圣集”,推测其中亦当有《大唐西域记》[22]。

二、最澄、空海求法的经历及其与《西域记》的关联

最澄与空海一同随第十六次遣唐使前往中国,空海与遣唐大使乘第一船,最澄与副使乘第二船,由于海上风浪,两船失散,第一船漂至福州登陆,而第二船则按照原定计划在明州登陆。唐代明州是日本使节登陆的官方规定港口,而福州则向来少有日本使节到来。明州登陆的副使顺利上岸,并前往长安,先期到达;而大使则在福州滞留数月才去往长安。空海得以跟随大使进入长安,而最澄则径往台州、越州一带求法。

图3 空海《御请来目录》

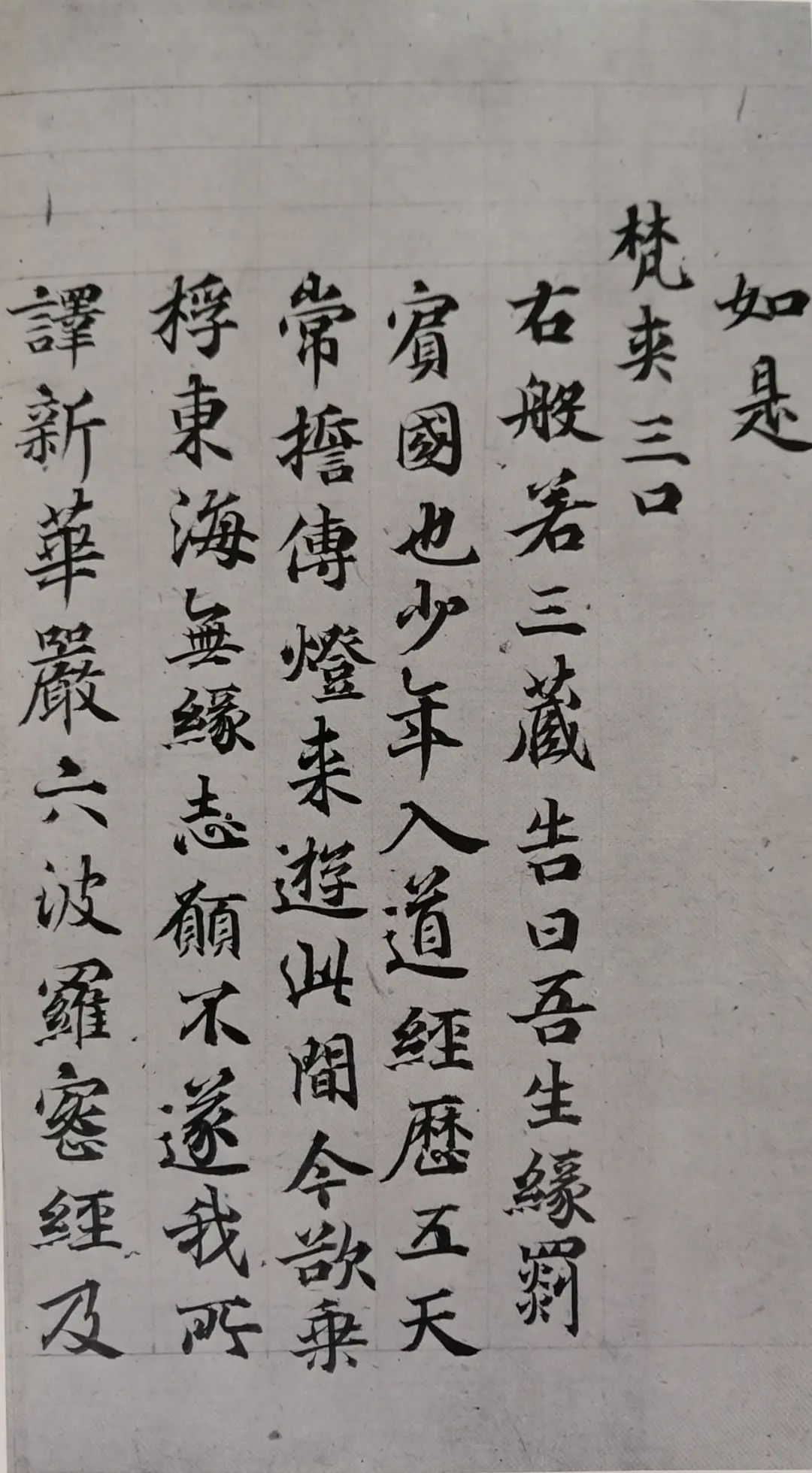

空海在长安曾亲见来自西域的僧人般若,并获赠新译经典及梵夹。《御请来目录》载:

《新译华严经》一部四十卷(六百一十二纸)

《大乘理趣六波罗蜜经》一部十卷(一百六十纸)

《守护国界主陀罗尼经》一部十卷

《造塔延命功德经》一卷

右四部六十一卷般若三藏译

梵夹三口

右般若三藏告曰:吾生缘罽宾国也,少年入道,经历五天,常誓传灯,来游此间。今欲乘桴东海,无缘志愿不遂。我所译《新华严》、《六波罗蜜经》及斯梵夹,将去供养,伏愿结缘彼国,拔济元元。恐繁,不一二[23]。

空海《请共本国使归启》云:

着草履历城中,幸遇中天竺国般若三藏及内供奉惠果大阿阇梨,膝步接足,仰彼甘露[24]。

空海所遇还有印度僧人牟尼室利,其人曾与般若共同翻译上述《守护国界主陀罗尼经》和《造塔延命功德经》,空海《秘密曼陀罗教付法传》卷一云:

贫道大唐贞元二十二年,于长安醴泉寺闻般若三藏及牟尼室利三藏,南天婆罗门等说,是龙智阿闇梨,今见在南天竺国传授秘密法等,云云[25]。

与空海相似,圆珍也是在福州登陆,他曾在福州开元寺停留,遇到了中印度那兰陀寺僧人般若怛罗,从之学习悉昙之学,受金刚界、胎藏界之印,接受赠送的梵夹。空海所得重要的西域行记则有《大唐贞元新译十地等经记》,此即《悟空入竺记》的摘抄本。

空海直接向国师惠果学习密教,惠果是开元三大士之一不空弟子。故空海所得长安地区密教经典最全,且因为结识参与译经的西域高僧般若和印度高僧牟尼室利,故能获得新译佛典[26],返国之际,经过越州等地,也搜集了一批重要内外典籍。相比之下,最澄求法仅限于越州、台州、明州地区,这个地区虽是天台宗的核心地带,但与长安则远不能比,除天台之外的诸宗教典不够齐全,德宗朝新译佛典也还未能传入此地[27]。南都僧纲说最澄求法于大唐边州,显然言过其实,但所得典籍不如空海之高之全则确有其事。最澄在唐求法期间,值遇越州龙兴寺顺晓和上、明州开元寺灵光和上,追随他们学习唐密,在越州写得《西国付法记》一卷、《西域大师论》一卷等[28],皆为密宗付法传或祖师传一类的文献,其中必定会涉及西域传法的历史,也要学习梵文或胡语。

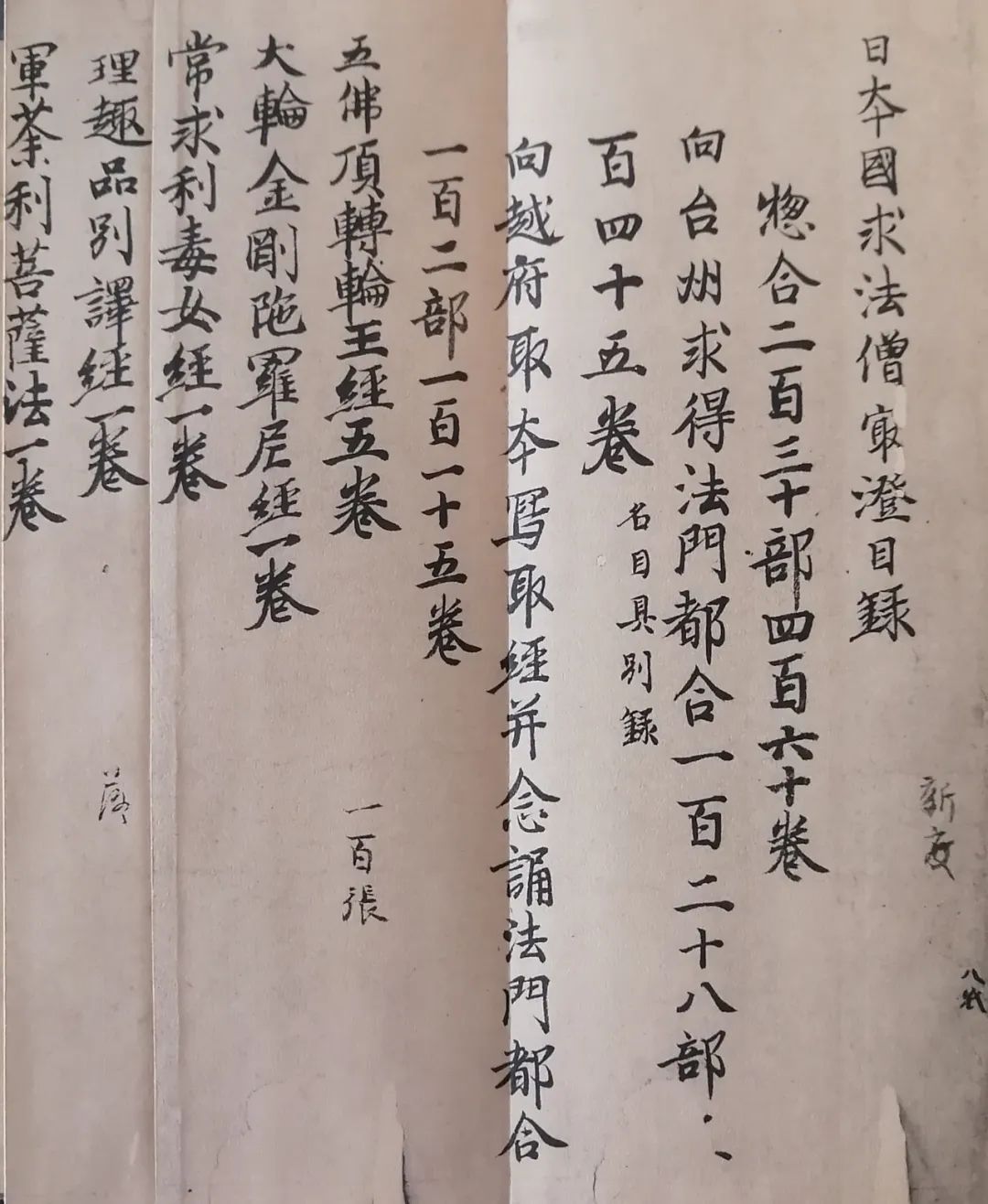

图4 《日本国求法僧最澄目录》

返回日本之后,最澄与空海多有往还,最澄向空海行弟子礼,学习密教。最澄多次向空海借阅唐土新得经典,其向空海借书的信件,涉及《悟空入竺记》以及有关密宗祖师不空与唐朝皇帝往还的文献集《不空三藏表制集》[29]。最澄《显戒论》也曾引用《不空三藏表制集》关于度僧受戒的内容。

和最澄、空海入唐时间非常相近,日本有一位求法僧金刚三昧曾经路经唐土去往印度。段成式曾在成都亲见金刚三昧,其《酉阳杂俎》云:“倭国僧金刚三昧、蜀僧广升峨嵋县与邑人,约游峨嵋,同雇一夫……时元和十三年(818)。”[30]又云:“国初,僧玄奘往五印取经,西域敬之。成式见倭国僧金刚三昧言,尝至中天,寺中多画玄奘麻屩及匙筯,以彩云乘之,盖西域所无者。每斋日,辄膜拜焉。又言,那兰陀寺僧食堂中,热际有巨蝇数万,至僧上堂时,悉自飞集于庭树。”[31]可以考知此日本僧人金刚三昧最晚也是元和十三年回到唐土的,据此推算,他从日本出发的时间当与空海、最澄入唐时间比较相近,如果是搭乘遣唐使船来唐,则极有可能是元和元年(810)入唐的高阶远成遣唐使团[32]。其到达中印度那兰陀寺,显然是阅读过《大唐西域记》,追随玄奘之踪而往,在那兰陀寺中,金刚三昧对于玄奘遗迹也十分关注,例如寺院有关玄奘的壁画,僧众每次斋日礼拜玄奘遗迹壁画的习俗,等等,并且回到唐土还非常乐于向中原士大夫讲述西域见闻。金刚三昧的名字也是梵语音译,当是在印度所取的名字。

三、《显戒论》撰述的背景与目的

最澄撰述《显戒论》之前,平安时代初期桓武天皇在位时,日本普遍出现教团腐败、僧人伪滥的现象,朝廷多次加以整肃:

〔桓武天皇〕延历十四年四月庚申敕,去延历四年制:僧尼等多乖法旨,或私定檀越,出入闾巷,或诬称佛验,诖误愚民,如此之类,摈出外国而未有遵悛,违犯弥众。夫落发逊俗,本为修道,而浮滥如此,还破佛教,非徒污秽法门,实亦紊乱国典。僧纲率而正之,谁敢不从。宜重教喻,不得更然[33]。

〔延历〕十七年四月乙丑敕:云云,又沙门之行,护持戒律,苟乖此道,岂曰佛子。而今不崇胜业,或事生产,周旋闾里,无异编户。众庶以之轻愕,圣教由其陵替。非只渎乱真谛,固亦违犯国典。自今以后,如此之辈,不得诸寺,并充供养。凡厥斋会,勿关法筵。三纲知不糺者,与同罪[34]。

〔同年〕七月乙亥敕:平城旧都,元来多寺,僧尼猥多,滥行屡闻。宜令正五位下右京大夫兼大和守藤原朝臣园人便加检察[35]。

除了命令教团领袖和官吏对僧人加以整肃之外,桓武天皇还对年分度僧制度也作了调整:

十七年四月乙丑敕:年分度者,例取幼童,颇习二经之音,未阅三乘之趣,苟避课役,才忝缁徒,还弃戒珠,顿废学业,尔乃形似入道,行同在家。郑璞成嫌,斋竽相滥。言念迷途,寔合改辙。自今以后,年分度者,宜择年卅五以上,操履已定,智行可崇,兼习正音,堪为僧者为之。每年十二月以前,僧纲所司,请有业者,相对简试所习经论,总试大义十条,取通五以上者,具状申官。至期令度。其受戒之日,更加审试,通八以上,令得受戒[36]。

如此则避免百姓因为逃避税役而以幼童出家,也对年分度者的学业和修行提出了具体要求,规定了度者必须经过两次考试才能受戒,增加了度僧的难度。

最澄关于戒律的改革正好切合天皇整肃佛教教团、重申戒律的要求,但是他所求不仅于此,更重要的是在比叡山创建独立的戒坛,以摆脱南都佛教对于新生的天台宗度僧的限制。最澄的显扬大戒的思想与鉴真的戒律东传密不可分。最澄的师祖是唐朝僧人道璇,以戒行绝伦著称,曾注《菩萨戒经》三卷[37],通过弟子行表(即最澄本师)对于最澄影响最为重要。最澄最早接触鉴真的大乘戒在其年轻时代,他曾云自己所习的天台章疏都是鉴真传入日本的:

写取《圆顿止观》、《法华玄义》并《法华文句疏》、《四教义》、《维摩疏》等,此是故大唐鉴真和上将来也,适得此典,精勤披阅[38]。

并且最澄还与鉴真和上弟子道忠有着密切关系,道忠是最澄抄经事业的重要赞助人:

又有东国化主道忠禅师者,是此大唐鉴真和上持戒第一弟子也,传法利生,常自为事知识远志,助写大小经律论二千余卷。[39]

最澄对于戒律最重《梵网经》,他所提倡的大乘戒,反对小乘戒。两者的差别在于所持戒律不同,“凡佛戒有二,一者大乘大僧戒,制十重四十八轻戒以为大僧戒;二者小乘大僧戒,制二百五十戒以为大僧戒。”[40]十重四十八轻戒即《梵网经》所说的菩萨戒。《显戒论》云:“自今已后,不受声闻利益,永乖小乘之威仪,即自誓愿弃舍二百五十戒也。”南都僧纲对此提出“大乘戒传来久矣,大唐高德、此土名僧,相寻传授,至今不绝”,而最澄反驳云“梵网之戒虽先代传,此间受人未解圆意,所以用声闻律仪同梵网威仪”[41]。

最澄的判教思想非常明确,他不仅针对南都六宗的戒律,而且也针对他们的佛学思想,认为日本当时主流宗派,无论三论宗、法相宗,都是以论为本,而天台宗是以经为本,经是佛所说,是本源,论是菩萨所造,是支脉,修习佛法当以经为主,不当本末倒置。他还在向天皇提出应当派遣还学僧前往大唐学习天台宗的上表中说到:

此国现传三论与法相二家,以论为宗,不为经宗也。三论家者,龙猛菩萨所造《中观》等论为宗,以引一切经文成于自宗论,屈与经之义,随于论之旨。又法相家者,世亲菩萨所造《唯识》等论为宗,是引一切经文成于自宗义,折于经之文,随于论之旨。天台独斥论宗,特立经宗,论者此经末,经者此论本,舍本随末,犹背上向下也,舍经随论,如舍根取叶[42]。

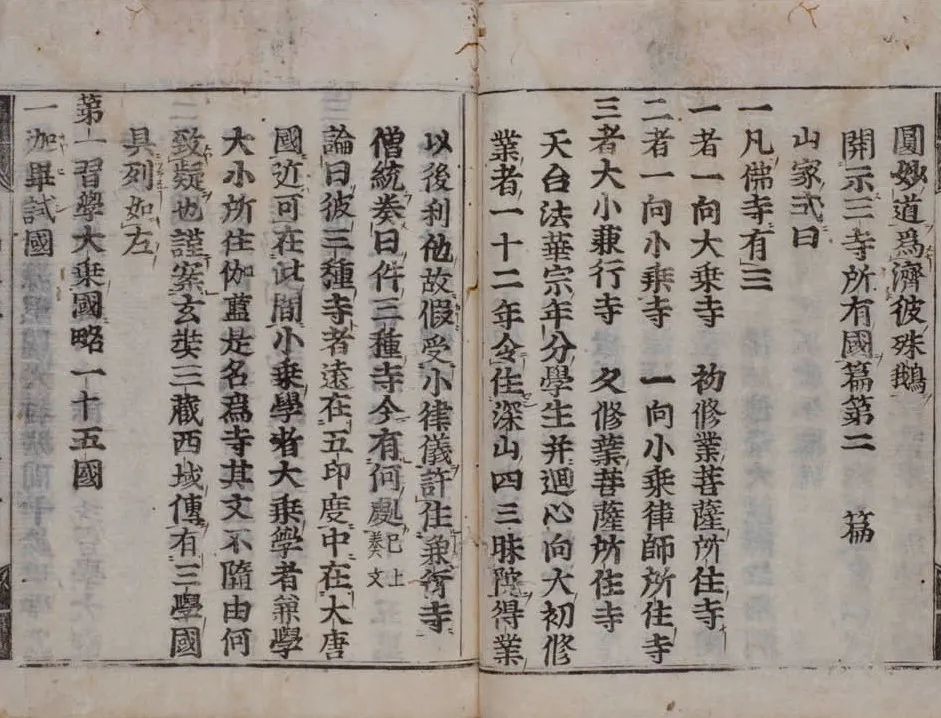

为了还本溯源,最澄《显戒论》将玄奘《大唐西域记》所记诸国分作三种,即:“一向大乘寺,初修业菩萨所住寺;一向小乘寺,一向小乘律师所住寺;大小兼行寺,久修业菩萨所住寺。”[43]并且有系统地摘抄了《大唐西域记》关于各国的国名、国都城市规模,僧人人数,所学戒律类型等内容。我们可以将《大唐西域记》与最澄的引用试加对比,《大唐西域记》卷一“迦毕试国”总述云:

迦毕试国,周四千余里,北背雪山,三陲黑岭。国大都城周十余里。宜谷、麦、多果、木,出善马、郁金香。异方奇货,多聚此国。气序风寒,人性暴犷,言辞鄙亵,婚姻杂乱。文字大同覩货逻国。习俗、语言、风教颇异。服用毛㲲,衣兼皮褐。货用金钱、银钱及小铜钱,规矩模样异于诸国。王,窣利种也,有智略,性勇烈,威慑邻境,统十余国。爱育百姓,敬崇三宝,岁造丈八尺银佛像,兼设无遮大会,周给贫窭,惠施鳏寡。伽蓝百余所,僧徒六千余人,并多习学大乘法教。窣堵波、僧伽蓝崇高弘敞,广博严净。天祠数十所,异道千余人,或露形,或涂灰,连络髑髅,以为冠鬘[44]。

对比《显戒论》卷上摘引云:

迦毕试国,周四千余里。国大都城,周十余里。伽蓝百余所,僧徒六千余人,并多习学大乘法教[45]。

两相比较,我们发现《显戒论》只是在《大唐西域记》原文基础上摘选所需内容,并未改动任何文字。《大唐西域记》本书是按照玄奘求法路程记录各国情况的,而最澄是依据大乘寺、小乘寺和大小兼行寺三类加以重编,特别各国突出了戒律行用的特征。南都僧统护命等人《大日本国六统表》云:“玄奘、义净,久经西域,所闻所见,具传汉地。”最澄对此加以反驳:“玄奘、义净,各造记传,大小别学,具载两传,但披传文,不案传义。噫,埋玉之叹,岂可得免也。”[46]最澄《显戒论》如此摘抄的体例确实凸显了区别印度和西域地区行用大小乘戒律的特征,揭示了《大唐西域记》的深意。联系上文提及的南都僧统护命曾撰作《慈恩传解节记》,也是与玄奘西域求法相关的著作,争论双方具有大致相同的知识背景,这一现象颇为值得吟味。

最澄撰述《显戒论》以显扬大戒为目的,介绍印度和中国的僧团和戒律制度,利用《大唐西域记》、《南海寄归内法传》为证据。他改革僧团戒律,对抗南都六宗寺院的腐败,同时也配合桓武天皇对僧团的整肃。最初,最澄在比叡山开创一乘止观院,争取到年分度者有天台宗僧人二名的权益,但是在南都七大寺所度的天台僧人分配住在南都七大寺,流散四处,不能保证在最澄指导下修习天台经典,进而形成宗派,于是最澄又争取在一乘止观院建立戒坛,由最澄按照大乘戒度僧的权利,并制定了详细的教学制度,见于山家学生式(八条式、六条式、四条式)。争取建立独立戒坛相关文献由最澄最为看重的弟子光定提交给嵯峨天皇,南都六宗提出强烈的反对,针对这些反对意见,最澄撰述了《显戒论》,诸条反驳了南都六宗的批评意见,以期占据佛教教理的制高点,争得大乘戒的优势地位以及一乘止观院建立戒坛的权益。虽然为此目标做出了极大的努力,然而在最澄有生之年始终未能得到嵯峨天皇的敕许。最澄圆寂的次年,这一目标才在最澄弟子光定、义真的继续争取下达成。

四、唐土与东瀛知识体系中《大唐西域记》

玄奘《大唐西域记》和道宣《中天竺舍卫国祇洹寺图经》中关于印度本地佛教寺院的形态的记录,对于唐朝寺院的规画、建立皆有意义。《祇洹图经》是唐初道宣所撰,成于唐高宗乾封二年(667),中土失传,日本入唐求法僧圆珍传至日本。以上各书对于日本寺院和僧团建设都有重大意义。在东大寺的抄经目录、出借目录和典藏目录中,常见《大唐西域记》,在以上目录中,我们可以分析当时僧人如何看待《大唐西域记》。

图6 法隆寺藏五天竺图(贞治三年[1346]绘)

按,《大唐西域记》最早见于成书于唐高宗麟德四年(664)的道宣《大唐内典录》中,其中一处著录在玄奘新译经目录的最末,一处著录在佛教史传类之中。前者与玄奘曾经将新译经论和《大唐西域记》一起进献给唐太宗有着密切关系,两者本是一体,几乎可以视作玄奘新译佛经的总经记[47]。后者在《大唐内典录》中属于“历代道俗述作注解录”,末有“右略列诸代道俗所传,检阮氏《七录》僧佑统叙,更有缀缉”[48]。可知道宣在这部分目录中是参照阮孝绪《七录》的体例,按照著者编辑的书目,所著录的内容偏向于世俗社会流传的佛教典籍,其中佛教史的部帙颇多,《大唐西域记》就属于此类。与之相似,《大唐西域记》在智昇《开元释教录》里分别著录于“总括群经录”、“有译有本录之此方撰述集传”、“补阙拾遗录”、“入藏录之贤圣传”中[49],后两者是新出现的两种分类,“补阙拾遗录”中《大唐西域记》和《集古今佛道论衡》、《大唐慈恩寺三藏法师传》、《大唐西域求法高僧传》著录在一起,“贤圣传”中也是与如上同样的一组典籍著录在一起,都是具有史传性质的此土撰述,所以归根到底与《大唐内典录》中的分类意义相同。

在日本东大寺典藏目录中,《大唐西域记》的著录同样存在于两个序列之中,也是分别属于经记、史传两种性质。天平胜宝二年(750)东大寺文书载《大唐西域记》存放于东大寺经藏的第十三柜中,属于“贤圣集”类;天平胜宝三年东大寺文书中将《大唐西域记》归入“传集章”。天平胜宝五年《奉写疏集传目录》中与道宣的《三宝感通录》、《大唐西域求法高僧传》等史传典籍以及《成唯识论》等法相宗论疏共同缮写。在天皇向僧人行信借书的目录中,《大唐西域记》又与《成唯识论》及其论疏编录在一起。天平胜宝诸目录的时间上距智昇编成《开元释教录》的开元十八年不过二十年,可知日本僧人完全遵循《大唐内典录》、《开元释教录》的体系,按照中国僧人的眼光来看待《大唐西域记》。

与此不同,最澄以独特的戒律视角来看待玄奘《大唐西域记》对于各国佛教状况的描述,确实揭示了玄奘撰写此书的深意,也与当时日唐学人、僧徒的见解有所不同。最澄《显戒论》对于《大唐西域记》的这种认识,在日本后世著作成为典范。普寂所作《华严五教章衍秘钞》就直接引用了最澄的观点:“《显戒论》上云:谨按玄奘《西域传》,有三学国,第一习学大乘国一十五国,第二兼学大小国一十五国,第三但学小乘国四十一国云云。又义净《南海传》云,大乘小乘区分不定,北天南海之郡绝是小乘,神州赤县之乡意存大教,自余诸处大小杂行云云。”[50]

结 语

最澄撰述《显戒论》主要是为了批驳南都僧纲奏文的观点,故首先强调显扬大乘戒律是秉承先帝(桓武天皇)的遗制,以加强自己所制山家学生式、建立大乘戒坛的合法性;其次,凸显自身传法谱系,强调自身求法所遇师资的权威性,包括自己的本师行表,行表之师唐僧道璇,尤其是入唐求法所遇的天台宗道邃、行满,密宗顺晓、惟象等,以反击南都六宗僧统。为了加重后一重证据,最澄还另撰《内证佛法相承血脉谱》,由光定与《山家学生式》等文献一同进献给嵯峨天皇。与以上手法相比,最澄《显戒论》中引用玄奘《大唐西域记》则更为有力地证明了佛教原生地大乘戒律的原生意义,为一乘止观院建立戒坛,实施大乘戒,对抗南都六宗的阻挠,最终创立日本天台宗提供了非常重要的理论和文献支持。

[1]小野胜年《空海と西域地方》,《东洋史苑》第24/25号,1985年,89-116页;小野胜年《空海将来の〈悟空入竺记〉とその行程》,《东洋学术研究》第15卷第3号,1976年,33-52页,聂静洁中译本《空海携回日本的〈悟空入竺记〉及悟空行程》,《南亚研究》2010年第1期,147-160页,小野胜年《空海の将来した〈大唐贞元新译十地等经记〉——〈悟空入竺记〉のこと》,《密宗文化》第148号,1984年,48-80页。

[2]松崎恵水《长安における弘法大师空海》,《密教文化》第149号,1985年,21-34页。空海记载般若有前往日本弘法的意愿,但这一记录是否可信尚难确定。

[3]高田时雄《日本における大唐西域记》,《图书》第786号,岩波书店,2014年,2-7页。

[4]大野达之助《最澄の大伣涮成枇ⅳ摔膜い啤罚ㄒ唬??毒栽笫费А返