深度阅读

探索故宫阿富汗珍宝展背后的故事(三):寻访喀布尔博物馆未展陈的文物

故宫的阿富汗展览如火如荼的进行着,邵学成博士将会为你继续讲述展览背后的故事。这一次将会带您将目光投向这批文物的故乡——阿富汗国立博物馆,一起去探寻这座博物馆和一些未能来中国展览的文物。

这时候去阿富汗调查时机可否成熟?答案可以完全否定,请大家不要轻易冒险。但经历几多艰苦和心酸也未曾放手的邵博士,愿意将一段内心感受和实际考察阿富汗博物馆经历的日记来转述给大家:

晚风吹起的日子,喀布尔轰隆隆的渐渐冷静下来了。到了喀布尔几日后,我许下的愿望一一实现。

没有想到的是可以再次见到前喀布尔博物馆馆长马苏迪,我们在相互凝望的那一刹,总有好多话被忽然遗忘,思念很长心中有泪飘落。平常心的讲,因为在阿富汗再次见到谁都很心生欢喜,甚至普通人们见面寒暄的时候,也都会透露出一种感激和劫后余生的庆幸感觉。在阿富汗,我也学会用力的紧紧拥抱,大力的拍打对方的后背,振奋着发出鼓舞的热情声音用来欢迎和告别。

虽然有些人都只是刚认识,并不清楚彼此的用意和来历,但经人介绍后,都会用力拥抱。大家都知道在此时能够到达阿富汗的人,不是真爱的话,也肯定有一些特殊经历吧,纵是短暂告别或者再次相逢,也要格外珍惜。这种感觉正如茶道中讲究的“一期一会”,真心意的期待再次重遇。

经历烽火狼烟的阿富汗喀布尔,人和物的缘分也被战争机器拆解的飘零四落,有些是命运注定,有些是时代选择,但蓝天上的白云依旧,宛如逝去的梦。

马苏迪(Omara KhanMassoudi,1948—至今)是阿富汗喀布尔博物馆的前任馆长,他大学毕业于喀布尔大学历史地理系,在毕业后最初做了几年大学老师后,便进入了博物馆工作,从一名普通的职员做起,勤勤恳恳、兢兢业业的工作在喀布尔博物馆,见证了博物馆的兴衰与复兴,将自己的青春都献给了这座博物馆。

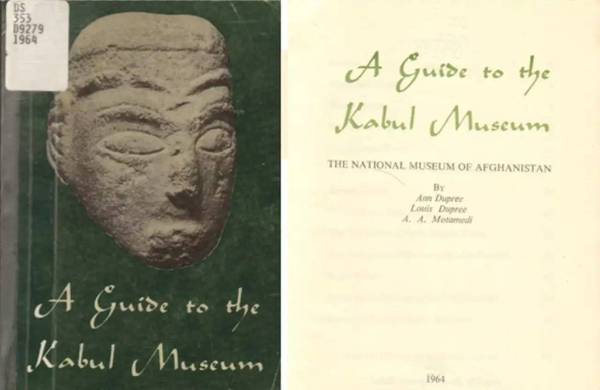

喀布尔国立博物馆成立于1919年,正式筹建是在1922年,是当时法国援助阿富汗的考古文化项目之一,第一批文物也是来自阿富汗国王收藏一皮箱的的钱币和贵金属。在法国考古学家的帮助下,喀布尔博物馆开始有了自己的展览计划,逐渐开始围绕历史考古学进行藏品陈列。在二战后,美国的邓普利夫妇长年工作在博物馆,积极构建关于博物馆的藏品整理和长期展览的理念,并且在60年代开始在日本和美国进行巡展。

马苏迪在工作中经常沉思,这座博物馆里面是展陈谁的梦想?或者说是属于谁的博物馆?在现在看去,这些充满古代考古文化的丰功伟绩,这些陈列在博物馆的古代文物和陈列方式,在当时处于什么目的和动机而存在,会给阿富汗的未来带来什么?都是需要好好整理和思考的问题。

但是这些现象的背后,有些人一直保持着清醒的认识:在阿富汗的近代史构建上,西方人一直在阿富汗寻找他们的祖先(文化上的欧洲中心论和一体论)在古代把欧洲文化浸透到世界各个角落的事实,这些都是以亚历山大东征事件为最基本史实。近代史中,不管是一个欧洲贵族的兴趣或是某个考古学家的志向,无不都包含这些动因在里面。而后期进入阿富汗的日本考古学家,基本是以丝绸之路和佛教起源传播为主要兴趣,日本人也是在寻找自己日本文化的根源。这些外国人都来阿富汗寻找自己的过去,他们呈现的展览也都包含他们自身的思考因素在里面。尽管如此,没有人否认这是阿富汗考古学艺术史和博物馆事业发展的黄金年代。

1979年苏联入侵和阿富汗内战期间,同时也是联合国文化遗产概念提出和旅游观光第三产业的兴起时间,博物馆的展陈功能已经和当初那些猎奇者、带有主观动机的考古者家产生偏差。这原本属于马苏迪和同事们认真思考本国文化和展现自我觉醒的时机,但是时局并没有给马苏迪太多的理性思考时间,战争让人疯狂起来,更多的文物开始面临浩劫。

倾巢之下,必无完卵。城池失火,殃及池鱼。

在指鹿为马的年代,在人的生命和人心都无法保证的情况下,马苏迪开始和同事开始未雨绸缪的积极保护博物馆的馆藏文物。动机只有一个,因为真爱。他们眼中的文物个个都是生命体。

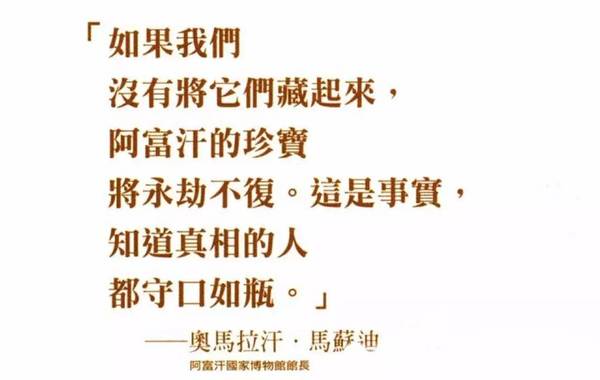

1979年博物馆开始有计划的将部分文物转移至总统的秘密地窖。1981年,哈达地区的佛教文物全部被因战乱和火灾被毁灭,大批考古遗址开始被盗掘破坏。接下来的事情便是那个动乱时代阿富汗博物馆的一道景观,博物馆的文物开始更多的悄悄的转向政府单位,需要借助行政和军事力量来保护文物。1989年,一些博物馆文物被转移到总统办公室和文化信息部门藏匿起来。1992年到1994年,国立博物馆开始被军人明火执仗的破坏,大量的文物被盗卖,博物馆变得岌岌可危。1995年,没有失去责任意识的马苏迪和同事,开始在喀布尔宾馆对一些残留的文物秘密进行清点登记造册,将博物馆的剩余文物进行转移。

塔利班的虐杀和血腥制造了一段摧残人心和尊严的黑暗历史。毁坏文物也成了他们表演无知和吸引世界关注的手段,为了阉割文化,存留千余年巴米扬大佛也被爆破毁掉了,那悲怆的爆破声中还有更多悲哀的故事。悲痛幻化的笑声,最令人难耐。

在看不见未来的日子里,文化人的尊严每天都在苟且渡日中消耗,在抗议中沉沦,在沉沦中挣扎,为生存而悲哀、为谎言而哭泣,为食不果腹而恐惧。在非人类待遇的困境下,在身边的朋友一个个倒下去后,马苏迪始终清醒的明白命运赋予他的责任,只要他一息尚存,他就要为这些文物活着,只要活着就会有希望,他要将这些英雄的故事讲述出来。

每次提到那些苦痛的日子,马苏迪都会沉默的摇头,这是每个阿富汗人心中的共同伤痛。面对那些难熬的日子,唯一的办法每天紧抱自己的理想,面对命运和时代的捉弄与嘲笑努力的活下去。每个清晨醒来,为活着感恩,为空气感恩,为食物感恩。

欲火中的重生,更多的是需要深刻的思考,这是学人的责任。

苏联人来了,陷在战争泥沼中自己也没能独善其身,巨大国家轰然解体了。美国人援助了阿富汗一部分人,但是做梦也没想到被它们武装起来的军人最后将枪口对准了美国自己。这些不可思议的现象背后,马苏迪一直思索着,什么文化造成了这种现象,博物馆的教育要告诉人民什么样的历史、指导怎么样的未来。

黎明也在接近绝望的尽头处飘了出来,塔利班政权多行不义必自毙,911后很快就被美国推翻了。马苏迪从2001年担任喀布尔博物馆馆长,2005年开始策划组织阿富汗黄金宝藏展览,2016年卸任,后受聘于联合国教科文组织文化喀布尔办事处担任文化顾问。现在的他是一个高瘦精炼的老爷爷,和蔼的面庞下似乎有被隐藏的无限的热情和故事。他的一生都是守护这阿富汗的文物和宝藏,危难中没有调头、没有胆怯的故事在世界各地传颂着,也是他在任时努力的推动这个巡回世界的流动的珍宝展览。

在他的引导下,我们从办公室出发,穿越了大半个市区去喀布尔国立博物馆见学。这一段短途的旅程也会是我们一起经历阿富汗的大半个历史时光,街上鳞次栉比的各个时代残存的建筑提醒着这个城市的历史,但更多的看到的是活在阿富汗的人们都在承受着战后重建的艰辛和困难。

在颠簸中,马苏迪给我讲着近期喀布尔发生的事情,也风趣的回忆起他曾经来中国出差旅行的往事,他提到了长城,并指着远处山上的蜿蜒的城堡遗址开玩笑说,中国的长城也曾修到了喀布尔。重拾往事会让人心情放松,但车窗外的事实却是喀布尔大街上的人神情都很紧张,脸上无光,确切说是目光冷酷,看不到任何微笑。

这些景象都让人难以放松下来,尤其是每当车速放慢时,时不时会有几个乞丐儿童跑到我们车窗前,用力的敲打着车窗,做出种种表情来,希望获得一点钱。这些儿童都已经是职业乞丐,因为已经来到阿富汗已有些时日,事先已经被人数次交代要学会冷漠面对,否则会有麻烦上身。司机阿富汗人习惯了这种拒绝,而我们虽然局促着坐立不安,但是却没有勇气打开车窗。恐怖袭击和洗脑教育,已经让人们失去了互相的信任,即使是面对幼小的儿童。

来不及过多思考,车子已经到达博物馆。

喀布尔国立博物馆是故宫展览的文物之家,但你却无法自由徜徉。进入博物馆需要经过两层防弹铁门,门口也有兵士把守。最近喀布尔的任何区域都由真枪实弹的兵士们守卫着,这些武人都紧张兮兮面对任何来客。虽然兵士脸庞也都很稚嫩,但严肃的目光和一身战备也表达他们誓死守卫博物馆的决心。

博物馆整体设施有些陈旧,主建筑在战争中被炸毁过几次经历重建,规模仍然很小。博物馆院落里很有很多空地,围绕着博物馆的周围散落着一些古代石灰岩构建,很多都是希腊风格的柱础。马苏迪在博物馆的正门口,郑重的介绍着周边的一切,看着他认真的神情,在灿烂的阳光下,进入博物馆也有了一些仪式感。

厅内的展陈方式有一些怀旧感,就像老电影里面的70年代的感觉,文物陈列配合着建筑空间,因为要节约用电,博物馆内部大部分区域都还关闭着电灯,环境色彩有些黯淡。博物馆平时已经基本很少人来参观了,最近治安的持续不稳定,来博物馆已经成为人们生活的奢侈追求,既然没人来,电灯留着还有什么用呢?

博物馆的一层基本都是希腊化遗物和贵霜朝代的文物,门口立着的是迦腻色迦的残存半身像,右边则是苏尔赫考塔尔(surkh kotal)的雕塑,这美术样式只存在于阿富汗,后期也被学者称作为贵霜帝国的审美样式,区别于印度的秣菟罗和巴基斯坦的犍陀罗佛教雕塑样式。马苏迪颤巍巍的站在旁边,喜欢用手抚摸着他们,这些都是被破坏掉重新修复好的文物,让人感觉到更多的风霜。博物馆静悄悄的有些趋近于窒息的感觉,让人感觉到潜伏的恐惧,这些恐惧来自以往的经历和过往。过去的一切都已过去,一切都会再次来临吗?

门厅的旁边有出土的希腊铭文碑铭嵌在墙壁上,以及最新发现的关于迦腻色迦王朝系谱的铭文,这些文字虽然阿富汗人不能阅读,一般人也不知道他们的含义,但这些都在证明着阿富汗往昔的荣耀。苏尔赫考塔尔这是法国考古队在1952年发现的希腊化遗址,这个遗址的发现,让法国人有自信找到更多的希腊化证据和希腊遗址。之后就是阿伊哈努姆城的发现历史了。

1、2层之间楼梯转角位置就是古代喀布尔地区(迦毕试)出土的佛像了,4座炎肩佛立在那里,被嵌在墙壁里面,旁边表明着他们的出土地点、来历、流失和追讨过程。走到这里时,马苏迪总是会提高一些嗓门,这是经过他追索过来的文物,他也知道来自中国的朋友更对这些神秘的犍陀罗风格雕塑感兴趣。那些残缺的部分和新生的损伤䃰口,背后刻画的燃烧火焰像是既展翅高飞又保持愤怒,都在倾诉着过去的不幸和幸运的故事。

这些流浪很久的,被人托管的文物都有自己独特的故事,重要的一个共同点就是在佛教时代之后,他们的命运就从神灵变成了物品,没有人再去充分重视他们,随波逐流。他们如果有生命,在经历被侮辱和被伤害、被抛弃之后,他们还能够坚强的保持自我吗?这真的是个难题,在伊斯兰千余年和经过极端恐怖组织的阿富汗,这些都是难以回答的问题,深灰青页岩的岩肩佛,嵌在白色的墙壁里面,多少都有些突兀,这也和马苏迪白色的胡子映衬在古铜色的脸颊上一样,这就算是难以融合的感觉却让人心生敬畏,因为在他们的内心深处,有一样能穿透一切高墙的东西,那就是希望。

2层的展厅也包含一些大量的文物陈列,基本都是按照地区区域类型进行的陈列,令人欣慰的是一些新出土的佛教文物也被展陈出来,例如艾娜克地区出土的文物很有趣味,一些还在修复室进行着修复,但也面临着人才和修复资金紧缺的困难问题。佛教展厅的文物都是艺术史者耳熟能详的地名名字,从哈达、巴尔赫、巴米扬和喀布尔周边地区等,都有非常重要的遗物在展陈。

关于地区考古发掘陈列室中,还有希腊化遗址阿伊哈努姆出土文物(千城之国)的展厅,这些文物的展陈都因为缺乏灯光,而失去了展陈的美感。文物都昏暗的隐没在没有光泽的黑暗中,像是在沉睡,又像是在躲在玻璃柜中观察着周围的一切保护着自己。这些灰暗的色调和故宫里面展览的文物的富丽堂皇的确有很大区别,但是一些生活用具的展陈,也更体现了当时希腊人的生活物质文化。这些展陈的文物表面的光泽很难看出来,特别是一些经历过人使用的日常物件,也是难以区分开来。

阿伊哈努姆展厅的墙壁上放着一张巨大的风景照片喷绘,看起来很美,映衬着这个展厅的基调。照片中是放马山川草原的景象,但仔细辨认后发现并不是阿伊哈努姆遗址的风景。我问马苏迪原因,他微笑了,回答说这的确是另外的一处风景,为什么放在这里,也许是别有用意吧。

2层的展厅里面,有一个特殊的展览室,是从日本归还的1百多件阿富汗文物的展览。这个展厅的展陈和硬件设置都很不错,被装饰一新。展陈内容包含巴米扬地区被盗割的壁画碎片、贝格拉姆的玻璃器、阿伊哈努姆的宙斯神像的大理石材质的左足部等文物。这些流失文物的保存都是平山郁夫的功劳,他在战乱中收留了这些“文物难民”,并且妥善保管起来,对一些文物进行了修复,等待阿富汗政局平稳后,归还给阿富汗。

可惜的是平山郁夫画伯没等到这一天,在2009年去世了。2016年这批文物配合阿富汗黄金展览在日本东京展出后,由其遗孀转交给阿富汗政府,帮其完成了遗愿。马苏迪曾经在纪录片中,声情并茂的描述过这些文物和自己的故事,内容很感人,是一个人内心失而复得的独白,我特意留意了这些镜头表现,因为快乐的时光总是那么短暂。

博物馆的气氛就像是时间的浓汤一样,消融着一切新鲜感,相对比于文物的安静和观者的欣喜,工作人员热情但有些矜持的态度也成了调和剂。我也想把更多的时光花费在这里,我想把我写的论文送给他们,告诉他们守护的文物很有意义,我们也一直在关注着他们。也想给他们一些帮助,但不知道可不可以,但我不清楚可以留给他们什么、带给他们什么,这种心情是矛盾的。他们和我相同的年龄,也都有着自尊、自信、自爱,在时代的夹缝中,我们梦归何处?除去那些紧紧的拥抱,是否还会有机会展开隐形的翅膀呢?

中午我们需要去另外一处文物保管处调查,馆长马苏迪要护送我们一段路程,他相信有他的陪伴,我们会安全很多,因为他经历的磨难太多了,他担心所有的事情。因为即使在喀布尔一小段路程也充满着很多危险因素,你如果一旦在喀布尔街头飘荡,随时会被一阵风刮走,到处都潜伏存在着让人难以捉摸和预料的危机,夺走一个外国人的生命就像遗弃垃圾一样容易。

途中,我坐在车里面,安静的看着马苏迪的身影,汽车摇摇晃晃的,旁边一只小牛目露哀伤,在它头顶上一只燕子振翅高飞,我真的想发誓再回来。因为尽管危险,喀布尔博物馆的文物还在等待着、吸引着你过来,穿越千山万水,只为一睹文物的真容。

这些文物的记忆,所有随风而逝的都属于昨天的,所有历经风雨留下来的才是面向未来的,这些,也是阅读过去的开始。

邵学成:中央美术学院博士,中国人民大学佛教艺术研究所特聘研究员,UCLA中国研究中心客座研究员,长期关注研究阿富汗和丝绸之路宗教考古美术。