北庭故城遗址

回鹘时代的北庭城——德藏 Mainz 354 号文书所见北庭城重建年代考

来源:《西域研究》2014年第2期

回鹘时代的北庭城

——德藏 Mainz 354 号文书所见北庭城重建年代考

付马

北庭是西州回鹘的都城之一,但有关回鹘时代北庭城的历史记载却鲜见于传世史料。德藏Mainz354号吐鲁番文书透露了北庭城曾被毁弃和重建的宝贵历史信息。笔者结合传世史料和出土文书,考证出西州回鹘的北庭城曾经在866~869年间的战事中被毁,而Mainz354号文书所记北庭城的重建之事可能发生在公元900年前后。此后直到蒙元时代初期,北庭城一直作为西州回鹘的都城发挥着重要的作用。

安史之乱以后,吐蕃进取西北地区,河西诸地渐次陷蕃。此后,北庭与中原的交通中断。建中二年(781),始有安西、北庭使者假道回鹘以进入中原,由是北庭与回鹘交合而开始受到回鹘势力的影响。[1]贞元五年(789)冬,吐蕃始将葛逻禄、白服突厥等部进攻北庭,回鹘大相颉于迦斯率兵救北庭。[2]贞元六年(790),北庭陷蕃,节度使杨袭古走西州。此后,回鹘大相再战吐蕃又败,而诓杀节度使杨袭古,自是唐朝在北庭的统治结束。[3]其后,在与吐蕃的争夺中,回鹘汗国最终胜出,占领北庭以及东部天山地区的其他重镇。[4]自此以后,北庭城的历史进入了回鹘人统治的时代。公元1209年,畏兀儿亦都护巴而术阿而忒的斤归顺蒙古,而北庭虽地入蒙古,但仍受亦都护的直接治理。自1251年以后,北庭先后被元朝中央和西北叛王直接控制,并数遭战乱,反复易手,终于14世纪初入察合台汗国。1417年,察合台后王西徙亦力把力(今伊宁),北庭城最终废弃。[5]

北庭城由回鹘人统治的历史自8世纪末始到13世纪前半叶止,上下四百余年。回鹘时代的北庭城也常被称作别失八里(Bešbalık),根据汉文正史以及伊斯兰史料记载,北庭还曾经(一度)是西州回鹘可汗的夏都,是西州回鹘王国中仅次于高昌的重要的城市。[6]对北庭故城及其周边遗址的考古发掘成果也印证了史料的记载。但是,不论在传世史籍还是在出土文书中,我们都没有发现关于回鹘北庭城历史的连续记载。虽然关于回鹘北庭城的记载散见于上到漠北回鹘汗国时代下到蒙元时代的各种史料中,但是这并不足以说明北庭城从回鹘汗国时代到蒙元时代一直被回鹘人使用。在回鹘人统治东部天山地区的时代,北庭城是否一直被使用?中间有没有被废弃过?在回鹘人的经营下,北庭是否一直是他们的都城(之一)?上述这些问题均不了然于文献记载,颇值得深入探讨。

一、考古发掘所见的北庭城及周边遗迹

北庭城的今地在昌吉回族自治州吉木萨尔县城北约12公里的护堡子古城(亦被当地人称为“破城子”)。早在19世纪初,古城就引起了学者的注意。清代学者徐松在其流放新疆期间就调查过古城遗址,并将相关信息记录在其名著《西域水道记》中。[7]在19世纪末20世纪初的西域探险浪潮中,大谷探险队和斯坦因先后调查过护堡子古城,并分别画有古城的平面草图(见图1)。[8]其后,我国的考古工作者也多次对古城进行考古调查,其中最为重要的一次是1979年6月起中国社科院考古所新疆队对古城及周边的调查,在这次调查中,考古队在古城西侧800米处发现了西州回鹘西大寺遗址(见图2)。

图1 大谷探险队绘平面图

(上原芳太郎编《新西域记》下卷,东京:有光社,1937年,第492页)

图2 社科院考古所绘平面图

(中国社会科学院考古研究所编著《北庭高昌回鹘佛寺遗址》,沈阳:辽宁美术出版社,1991年,第3页)

1979年6月至1980年9月间,考古队对回鹘西大寺展开发掘、清理,全面调查了佛寺遗址的空间和构造,出土了大量塑像、壁画和题记。[9]通过对遗址内的五组碳十四测定数据的比对,西大寺的建造时间被确定在960~1270年间。[10]在遗址正殿入口东侧墙壁上,有一位回鹘可汗的贴金供养人画像和榜题。[11]梅村坦认为这位回鹘可汗的名号应读作künay tngri-lär-tä (qut)(b)[u]lm[ı]š [buya]n ornanmıš alpın[ä](r)dämin il (t)utmıš üčü(n)č arslan bilgäxa(n)。通过分析比对西州回鹘可汗(亦都护)名号中的因素,梅村坦认为这位可汗在位的年代范围是11世纪末到12世纪初。[12]则西大寺建造的时间最晚应当在11世纪末。

除上述回鹘可汗的供养人画像和题记外,西大寺遗址还出土有其他贵族供养人画像和题记,结合佛寺的规模、出土艺术品的精美程度等因素考量,西大寺应当是西州回鹘的王家寺院。[13]而美国学者史南希(N.Sh.Steinhardt)在全面研究了西大寺遗址的空间结构和遗址所出艺术品的内容之后,甚至推断西大寺是回鹘王室为纪念一位王子所修,佛寺本身即是王子之骨冢。[14]作为王家寺院存在的北庭西大寺有力地印证了北庭作为西州回鹘都城(之一)的文献记载,但是由于西大寺出土文物中没有任何相关的年代记载,我们无法确定其确切的建造和使用时间。

在发掘清理西大寺之后,新疆考古队于1980年10月对北庭故城进行全面踏查。调查显示,北庭故城的形制是内外两重城,内、外城墙均系夯筑,但在建筑手法上有明显不同。外城墙的夯层结构为薄夯层,与唐代两京的城墙相同,反映了唐代的筑城方法;内城墙的夯层结构为厚夯层,比较松软,与当地其他西州回鹘时代的夯筑建筑相同。外城墙建成时间较早,有多处修补和增筑,而修补和增筑的地方则与内城墙的夯层类型相同;内城墙则没有修补的迹象。[15]学者在此基础上进一步研究北庭城的形制,认为北庭城内外城共由五个部分组成,分别是:外城、外城北的子城、外城西墙向外延伸的西延城、内城和内城中的小城。[16]外城的主体、子城和西延城属于一个系统,显示了唐代建筑的特点;而内城、小城以及城内建筑物的基址则显示出与外城不同的建筑特点,与吐鲁番地区西州回鹘时代的建筑相同,属于西州回鹘时代的建筑,而且内城和小城中的建筑规格较高,有可能是西州回鹘的皇城和宫城。

综合上述对北庭地区的考古调查结果,我们可以得到如下结论:1.最晚建成于11世纪末的北庭西大寺是西州回鹘的王家寺院,它的存在印证了北庭作为西州回鹘国都的文献记载。但是西大寺遗址中没有出土任何可以判断确切年代的遗迹、遗物,因此我们不能判断西大寺建成的年代和废弃的年代,也就不能藉此判断北庭作为国都的具体年代范围。2.北庭城的外城和内城建筑方法明显不同,分别反映了唐代和西州回鹘时代的建筑特点,而且外城经历过大面积的修补和加筑。这说明,在西州回鹘时代北庭城曾有大规模的建设(重建),回鹘人修补了外城,新建了内城和小城。那么,回鹘时代的北庭城是在什么时候重建的?重建的直接原因又是什么呢?

二、出土文书所见北庭城的损毁与重建

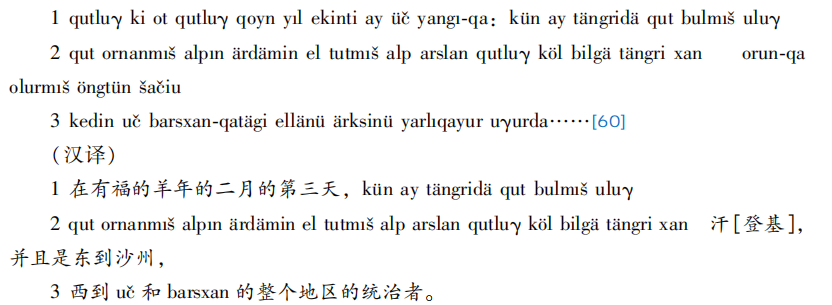

一件柏林收藏的编号为Mainz354(原编号TⅠ172)的回鹘文吐鲁番文书为上述问题的讨论提供了重要的线索。该文书正反面各十行(正面残存九行),内容记录了一位西州回鹘可汗重修北庭城的史事,由茨默(P.Zieme)首次完整地转写和用英文翻译。[17]根据文书的字体和书写情况判断,这是一件早期回鹘文书,可能写于10~11世纪。[18]现转录茨默对文书的转写并做汉译:

汉译

(第一部分)

(1)当(汗?)看到这座残破的城时,(2)他说道:“在我祖先们建的都城[19]破败之后,(3)如何将它重建起来呢?”他派500名工人(4)和1000名木匠自唆里迷(焉耆)取红土(?)(5)[来重建此城]。他争取了(6)一切必要的条件。在这圣城(7)之上的高楼两侧,(8)神圣的用来过冬的房屋(10)……(11)他使人修建了铁铸的城门[20]和(12)带有大门的宫殿。

(第二部分)

他在别失八里度过了鼠年的夏天,并在那里度过了自恣日(prāvāraṇa)和当天举行的布萨(poṣatha)仪式。在第二个[月],在自恣日过去以后,他……在一次大的迁徙中,他[去了]……在第八个月[他……]属于这个王国的内城。

根据茨默的解读,本文书的内容分为两部分:前12行为第一部分,写一位回鹘可汗在其治下对北庭城进行重建;后八行为第二部分,记录回鹘可汗其后在北庭以及其他地方的活动,根据文书中北庭城曾举行布萨斋戒活动,这些事件应当发生在北庭城比较繁荣的10~11世纪。[21]

根据文书1~3行的内容,我们知道北庭城曾经是高昌回鹘早期的都城(之一),后来因为某种原因被毁掉。文书第七行提到城中的高楼,这与汉文史料中所记高昌回鹘的北庭城中“多楼台卉木”相呼应。[22]而文书的11~12行则说明,这次重建北庭城的主要工程包括修建城门和带有城门的可汗的宫殿,这些内容正好可与前文引述的针对北庭城的考古调查结果相印证:文书中说的宫殿应该就指北庭内城中的小城,而修建的城门有可能指的是重修北庭外城的城门,更可能是指新建的内城的城门,而内城和内城中相当于宫城的小城都是高昌回鹘时期新建的。这件文书记载了此前不见于任何史乘的北庭城重建的史事,在此之前,曾经作为国都(之一)的北庭城一度被废弃掉。

三、回鹘北庭城损毁与重建的年代及原因

下面,我们将按时间顺序爬梳文献中有关回鹘时代北庭的记载,进而探讨北庭城被损毁的时间、原因以及其重建的时间。

(一)9世纪

贞元六年,北庭陷蕃,唐朝管理北庭的最高军政长官杨袭古亦为回鹘诓杀,[23]从此唐朝失去了对北庭的统治。此后,回鹘汗国在与吐蕃的反复争夺中最终获胜,占领包括北庭在内的东部天山地区,[24]自此直到840年回鹘西迁止,北庭一直在漠北回鹘汗国的掌握之下。[25]840年漠北回鹘汗国崩溃,一部余众西迁东部天山地区。庞特勤在安西建帐称可汗,成为东部天山各部回鹘的共主,而此时北庭一地的情况却不见于史册。直到866年,北庭的名字才重现史册。

《新唐书》卷二一六下《吐蕃传》记:“(咸通)七年(866),北庭回鹘仆固俊击取西州,收诸部。”[26]同书卷二一七下《回鹘传》又记:“懿宗时(860~874),大酋仆固俊自北庭击吐蕃,斩论尚热,尽取西州、轮台等城,使达于米怀玉朝,且献俘,因请命,诏可。”[27]《资治通鉴》卷二五〇记:“(咸通)七年,春,二月,归义节度使张义潮奏北庭回鹘固俊克西州、北庭、轮台、清镇等城。”[28]

上述史料所记史事已为先学诸位详加考辨,已被公认为西州回鹘政权之始。其中与本文相关的信息则是仆固俊的出身及其进攻的出发点都是北庭。森安孝夫曾准确地指出仆固俊势力本是安西回鹘庞特勤部的一支,他脱离了庞特勤的政权,并夺取了原属于安西回鹘的西州等地。[29]所以,在仆固俊崛起之前,北庭城名义上属于安西回鹘政权,实际上是仆固俊这一支地方势力盘踞和经营的大本营。因此,在仆固俊崛起的初期,北庭应当是西州回鹘的都城(之一)。

根据国家图书馆藏BD11287号文书的记载,仆固俊在夺取西州之后不久即遭遇重大挫折,很可能在869年以前的某个时间,他的势力范围一度仅剩西州一地。[30]BD11287号文书前两行记:“(前缺)城悉皆残破。回鹘狼性,绥抚甚难。仆固俊独守西[州],兵[力]甚寡。”[31]可见,仆固俊曾经的根据地北庭在当时有可能被敌人攻占,更有可能在战事中被损毁,导致“皆残破”。而据中国文化遗产研究院藏xj222-0661.09号文书内容,当时仆固俊的主要敌人有安西回鹘政权和背叛的九姓鞑靼势力,直接围困西州的就是九姓鞑靼军队,[32]显然,北庭城应当是在仆固俊势力与安西回鹘或者九姓鞑靼的激烈战争之后易手或者毁掉的。

后来,仆固俊的西州回鹘重新崛起,在876年向东进攻归义军,“打破伊州”[33]。而据xj222-0661.09文书的内容,在仆固俊继任者的治下,西州回鹘向西夺取了原安西回鹘的牙帐所在地焉耆,并征服了安西以西可能直到怛逻斯地区的各部势力。[34]该文书记述了仆固俊继任者发动战争、扩张领土的过程,但奇怪的是,其中并没有提及任何有关北庭的信息。当东面的伊州、西南面的焉耆、南面的吐鲁番盆地都在西州回鹘的掌控下,作为西州回鹘政权最初的都城,北庭却没有被提及,这使我们越来越倾向于去肯定北庭在866~876年间的战事中被毁的这一可能。

(二)10世纪前半期

北庭城再一次出现在文字记载中已经是10世纪以后的事情了。《辽史》卷二《太祖本纪》记载天赞三年(924)辽太祖西征之事:“(冬十月,太祖)遣兵逾流沙,拔浮图城,尽取西鄙诸城。”[35]北庭城在唐朝置庭州之前亦称“可汗浮图城”,据此,许多学者将“浮图城”直接认定为北庭城,认为辽太祖的西征打到了西州回鹘的境内,[36]这一比定本身尚存争议。[37]如果这一比定是准确的话,那么在天赞三年以前,西州回鹘就已经在使用北庭城了。北庭城有没有可能是因为这次辽太祖的西征而遭到毁坏、废弃的呢?答案是否定的。

《钢和泰卷子》于阗文部分记有当时西州(回鹘)治下的城市,在第20行第4个出现paṃjäkaṃtha(五城),[38]学者普遍相信此即北庭城。[39]根据此地名前出现的“狮子王尉迟娑缚婆十四年、鸡年”的纪年,蒲立本准确地考证出写本的年代是公元925年。[40]显然,在辽太祖西征之后的一年,北庭仍然在被西州回鹘所使用。看来天赞三年与辽朝的战事并没有导致北庭城被毁坏和废弃。

从上述两条材料可以看出,至少在925年或者更早的一段时间里,北庭城就一直在被西州回鹘使用。

西州回鹘在第二任可汗治下曾发动向西征服安西回鹘的战争。在890年或稍晚,西州回鹘结束扩张,其西部疆域稳定在今焉耆、大裕勒都斯一带,进入到国泰民安的稳定时期。[41]在前文所引的Mainz354号文书的正面3~5行写有:

(3)“如何将它重建起来呢?”他派500名工人(4)和1000名木匠自唆里迷(焉耆)取红土(?)(5)[来重建此城]。

回鹘可汗能够从焉耆取红土建北庭,说明此事应当发生在西州回鹘占领焉耆、回鹘可汗完成西征以后。因此,北庭城重建的时间至少应当在890年以后。北庭城的重建和重新投入使用的年代上限是890年,年代下限是925年。笔者认为此事最有可能发生在其西征结束后不久。回鹘可汗得胜凯旋后派人从原安西回鹘的都城焉耆取来建筑材料和装饰品,来重建自己毁掉的国都北庭,时间很可能在900年前后。

(三)10世纪后半期

通过上文的论述,我们得出一个可能的推论:北庭城在866年到876年间的战事中被毁掉之后,又在9世纪末10世纪初被重建并投入使用。那么在10世纪中叶以后,北庭城有没有被毁掉的可能呢?

北庭城随着西州回鹘王国的兴盛,在10世纪中叶以后开始进入日益繁荣的时期,成为仅次于高昌的重要都市,没有被损毁、废弃的可能。

据北宋王延德《西州使程记》记载,982年,宋使王延德出使高昌。此时西州回鹘狮子王阿厮兰汗正在北庭避暑,[42]当时西州回鹘的夏都正是北庭。据几乎同时成书的《世界境域志》记载,托古兹古斯的国王夏天住在Panjikath(五城)。[43]此处的托古兹古斯即指高昌回鹘,而Panjikath即指别失八里/北庭。[44]《世界境域志》写于希吉来历372年,即公元982/983年间。作者身处萨曼王朝治下的今阿富汗地区,与东部天山地区相距甚远,那么他所记的高昌回鹘之事应当要早于982年。很可能在10世纪中期以前,北庭已经是高昌回鹘可汗固定的夏都了。

巴黎藏编号为PelliotChinois3071的敦煌文书的背面是一件回鹘文摩尼教文书,写成于10世纪后半叶。[45]文书第13~18行写有高昌回鹘时期摩尼教高级神职人员的名表,包括一位慕阇和五位拂多诞的名字。文书第17行写有:

回鹘的摩尼教教众隶属于摩尼教的东方教区,而东方教区由一位慕阇统一领导。摩尼教的神职体系中,拂多诞是地位仅次于慕阇的高级领袖,是慕阇指派到本教区内各地方教团的主教。可能自漠北回鹘汗国的晚期始,回鹘摩尼教团就开始实行这种慕阇—拂多诞管理体制,一直沿用至西州回鹘王国时期,他们的慕阇可能在8、9世纪之交自漠北移驻高昌,并自此常驻高昌。[47]1981年在柏孜克里克千佛洞65号窟出土了3封属于同一时代的粟特文摩尼教书信,由吉田丰转写并译注。[48]其中的两封(编号81BT65:1和81BT65:2)是盖有朱印的具有公文书性质的书信,分别由两位地方教团的领袖拂多诞寄给当时住在高昌的名为mr’ry’m’npwxr的慕阇。[49]吉田丰推断文书的年代在9世纪后半叶到11世纪前半叶之间,最有可能是在10世纪上半叶。[50]另外,在日本龙谷大学图书馆收藏的大谷探险队收集品中,有一些出土于吐鲁番地区的中古伊朗语文书。经吉田丰研究,其中也有一些与上述两件文书性质类似的摩尼教徒用粟特文写的书信残片。比如,编号1967号的文书就是一封盖有朱印的信件残片,收信人正是摩尼教东方教区的主教慕阇;[51]编号1979号的文书则是盖有相同朱印的一件信封的残片。[52]这些书信的存在证明了在西州回鹘早期摩尼教东方教区存在“慕阇—拂多诞”的管理体系,东方教区的领袖慕阇驻地在高昌,他指派拂多诞到各地管理地方教团。而在10世纪下半叶的时候,北庭就已经是一位拂多诞的驻地了。

在10世纪,北庭不但是摩尼教的地方性中心,也是回鹘佛教的一大中心。[53]巴黎藏P.3672号敦煌文书是一封西州寄往沙州的书信,起首写有:“赏紫金印检校廿二城胡汉僧尼事内供奉骨都禄沓密施鸣瓦伊难支都统大德面语”。根据森安孝夫的研究,这件文书写于10世纪的后半期,文书中的“廿二城”指高昌地区,当时高昌地区佛教事务的最高领袖正是都统(突厥语作Tutung)。[54]英藏敦煌文书S.6551号讲经文记有930年前后西州回鹘的情况,文中提到“诸都统”,并将其列于佛教神职人员的首位,[55]说明西州回鹘各地佛教教团都由一名都(僧)统领导的。森安孝夫推测北庭、高昌、焉耆、哈密和龟兹五大地区的佛教团体各自应当至少由一名都(僧)统领导,著名的别失八里的胜光法师(šıngqošäliTutung胜光萨里都统)很可能就是北庭地区的佛教领袖。[56]而胜光法师活跃的年代范围正是我们要讨论的10世纪末到11世纪初,回鹘文早期的几部大型的佛教译经如《金光明最圣王经》、《玄奘传》等都是在他的组织下翻译完成的。[57]由此可见,在10世纪下半叶,北庭地区不但存在由都(僧)统领导的佛教教团,而且在10世纪末期成为西州回鹘王国内高僧云集的佛教中心。

通过上面的论述可知,10世纪中叶以后,北庭不但是西州回鹘的夏都,而且还成为回鹘摩尼教和佛教的一大中心,日益繁荣。显然,这样的繁荣景象需要一段时间的经营和发展,因此我们可以推断在10世纪这百年中北庭应当不会有被损毁、废弃的时期。

(四)11世纪

通过前文对北庭西大寺考古的讨论,我们知道西大寺至迟建成于11世纪末。而从散见的文献中我们也可以看到,北庭自10世纪以来的繁荣应当一直延续到11世纪以后。

有关11世纪北庭城的直接记载在《突厥语大词典》“回鹘”(uyγur)词条下:

此公国由五座城组成,此五城之民乃异教徒中最为悍勇者,是最好的射手。这五城是:唆里迷(Sulmi),由Ḏu-lQarnayn所建;然后是高昌(Qōčo);然后是彰八里(Janbaliq);然后是别失八里(bēšbaliq);然后是仰吉八里(Yangibaliq)。[58]

《突厥语大词典》成书于11世纪70年代,书中记录的信息可能反映70年代之前一段时间的事实。这直接表明至少在11世纪中叶,北庭已经是西州回鹘最重要的五座城市之一。

吐鲁番出土的德藏MıK7279号第三木柱文书记有西州回鹘的疆域范围,历来为回鹘学界所重,先后有多位学者释读该文书。[59]文书前三行写有:

关于文书中的“羊年”的比定,本文赞同目前最为流行的由森安孝夫所主张的1019年说。[61]在1019年时,西州回鹘的西部疆域到达uč和barsxan,而关于此učbarsxan的解读和比定,不论是缪勒提出的nučbarsxan(笯赤建至下拔塞干一线)说,[62]还是后来由山田信夫提出的učbarsxan(于祝至上拔塞干一线)说,[63]各家均将二地比定在龟兹以西的地方。则在1019年的时候,高昌回鹘的疆域在西面已达到了龟兹以西,而在东面则到达敦煌(沙州)附近。从东西两方面的疆域情况看,当时的西州回鹘应当达到了最为强盛的时期。此时,北庭城应当不会受到战事的威胁,而继续着其自10世纪后期以来的繁荣。

(五)12世纪到蒙元初期

最后,我们来讨论12世纪到蒙元统治时代初期,北庭城是否有过被废弃和重修的可能。

公元1209年,高昌回鹘亦都护巴而术阿而忒的斤背叛西辽归顺蒙古国,从此高昌回鹘成为蒙古帝国的附庸。而蒙古统治初期高昌回鹘地区的情况见于汉文文献记载。《长春真人西游记》记录了1221年时丘处机西行途经高昌回鹘鳖思马(即别失八里、北庭)时的所见所闻:

八月二十七日,抵阴山后,回纥郊迎。至小城北,酋长设蒲萄酒及名果、大饼、荤葱,裂波斯布人一尺,乃言曰:此阴山前三百里和州也。其地大热,蒲萄至夥。翌日,沿川西行,历二小城,皆有居人。时禾麦初熟,皆赖泉水浇灌,得有秋,少雨故也。西即鳖思马大城,王官士庶僧道教数百,具威仪远迎。僧皆赭衣,道士衣冠与中国特异。泊于城西葡萄园之上阁。时回纥王部族劝蒲萄酒,供以异花杂果名香,且列侏儒伎乐,皆中州人。士庶曰益敬,侍坐者有僧、道、儒,因问风俗。乃曰:此大唐时北庭端府,景龙二年,杨公和为大都护,有德政,诸夷心服,惠及后人,于今赖之。有龙兴、西寺二石刻在,功德焕然可观,寺有佛书一藏。唐之边城,往往尚存。其东数百里,有府曰西凉。其西三百余里,有县曰轮台。[64]

书中称当时的别失八里为“鳖思马大城”。所谓大城可能指都城,别失八里起码在规模上是当时高昌回鹘的重要城市。在别失八里城中,丘处机受到了“王官”的迎接,并受到“回纥王部族”的款待,说明当时高昌回鹘的王族均在别失八里城。在到达别失八里之前,丘处机一行曾路经和州(高昌),但当时“其地大热”,他们并未前往。结合北庭曾作为高昌回鹘夏都的历史,看来当时高昌回鹘的王族依然将别失八里作为避暑的夏都,在夏季前往别失八里生活。当时的别失八里城中既住有高昌回鹘的王家贵族,也有佛教、道教的出家信徒,还有被称为“儒”的汉族文人,汇聚了高昌回鹘的贵族和文化精英。当地的汉文化很昌盛,风俗上追唐代,除了有道、儒之外,可能一些佛教僧人也是汉人。[65]在唐代龙兴寺基础上修建的回鹘王家西大寺中,丘处机应该还看到了汉文的佛经。

上述所引的史料反映了1221年时北庭城的情况。我们可以据此估计,至少在13世纪的初期,北庭(别失八里)应当是作为高昌回鹘的夏都存在的。那么,北庭城在这之前的一个世纪里的情况又如何呢?虽然12世纪北庭的情况不见于任何史料的直接记载,但是一些有关元代畏兀儿人出身的史料却给我们提供了进一步展开推测的线索。

1.《元史》卷一三〇《阿鲁浑萨理传》记有:

阿鲁浑萨理,畏兀人。祖阿台萨理,当太祖定西域还时,因从至燕。会畏兀国王亦都护请于朝,尽归其民,诏许之,遂复西还。精佛氏学。生乞台萨理,袭先业,通经、律、论。业既成,师名之曰万全。至元十二年,入为释教都总统,拜正议大夫、同知总制院事,加资德大夫、统制使。[66]

回鹘在成吉思汗西征时最先归附,宠异冠诸国,“自是有一材一艺者,必效于朝。”[67]阿鲁浑萨理的祖父因精通佛学被成吉思汗带入燕地,其父袭承先业,甚至在元朝官拜释教都总统,成为全国性的佛教教团领袖。可以想见,阿鲁浑萨理一门必然是高昌回鹘当地著名的佛学氏家,家学渊源深厚。据《全公神道碑铭》记载,阿鲁浑萨理的祖籍是回鹘北庭,其曾祖为亦赤也奴亦纳里,曾祖母为可吕竭失帖林。[68]阿鲁浑萨理的祖父在成吉思汗西征时便已是回鹘地区著名的佛学大师,而且其曾祖夫妇又有名可考,我们可以推断阿鲁浑萨理家族至少应当在12世纪中期就生活在北庭。其曾祖名中最后的成分“亦纳里”似可还原为古代突厥语inal,而在回鹘文献中inal通常作为人名中的最后成分出现,是一种官员或贵族的称号。[69]其祖母名中的最后成分“帖林”可还原为古代突厥语的tärim,是贵族的一种称号。[70]tärim可能来自于tängrim,泛指君主的后代。[71]而我们知道tängrim在回鹘文献中常见作贵族女性的头衔尤其是公主的头衔出现,对应的汉文写作“登林”或“邓林”,比如在S.6551号讲经文中有“天公主邓林”、“邓林公主”[72],在吐鲁番第二木柱铭文中有汉文“天公主居邪蜜施登林”和对应的回鹘文tängriqunčuy küsämištängrim[73]等等。从阿鲁浑萨理曾祖夫妇的名号分析,他们应当是高昌回鹘王国中有官位和头衔的贵族,其曾祖母很有可能是系出王族的贵胄。由此可见,阿鲁浑萨理的祖上不单是高昌回鹘著名的佛学世家,更有可能是回鹘贵族出身,他们于12世纪生活在别失八里。

2.又有《元史》卷一二四《孟速思传》记有:

孟速思,畏兀人,世居别失八里,古北庭都护之地。幼有奇质,年十五,尽通本国书。太祖闻之,召至阙下,……至元四年(1267)卒,年六十有二。[74]

孟速思生于13世纪初,又“世居别失八里”,则其家族至少在12世纪就定居在北庭地区了。他十五岁时便“尽通本国书”,被成吉思汗召用,其家族应当是当时回鹘地区的硕学世家。根据《武都智敏王述德之碑》记载,孟速思之父名作阿里息思,“为本部都统”[75]。果然,孟速思出身北庭佛学世家,其父甚至官至当地佛教教团领袖都僧统。德国学者福赫伯曾研究了一组由德国第三次吐鲁番考察队在木头沟石窟收获的刻本图像残片,他在残片的人物画像中比定出了孟速思的画像。[76]其后学者进一步研究、拼合了全部断片,将这组图像比定为孟速思家族的供养图,[77]供养图显示其全家老幼均礼佛信教,亦是孟速思出身佛教世家的佐证。[78]

3.又有《西宁王忻都公神道碑》记有:

……臣斡栾世为北庭名族,其曾大祖讳哈剌,仕其国为哈剌罕里杂杂者之官。哈剌罕里杂杂者,保卫御患□称;杂杂者,国老之职。国初实辅翼其主,来归我朝,居官治民……大父讳阿台不花,气刚力勇,临难不变……厥后亲王都瓦、不思麻□,从亦都护火赤哈儿宣力靖难。已而北庭多故,我弗获安,仍迁国火州……亦都护来朝,挈家以从,跋履险阻。行次永昌,相其土地沃饶,岁多丰稔,以为乐土,因之定居焉。[79]

斡栾之曾大祖哈剌即入内地为官,到其祖阿台不花时,便全家随亦都护入内地定居。显然,碑文所谓“北庭名族”,应当指其曾大祖以上数代即在北庭定居经营。而其曾大祖在高昌回鹘王国是身居高位的重臣,其时正当高昌回鹘归降蒙古国的13世纪初期。由此推断,斡栾一族至少在12世纪便生活在别失八里,是出过高官的当地名族。

4.又有《广东道宣慰使都元帅墓志铭》记有:

公讳扬珠布哈,字延真,辉和尔氏,居哈剌和卓,为北庭大族。辉和氏列城五,锡勒沁城尤岩崄、北连沙碛、南扶诸羌,公之先世守之。曾祖讳布克布哷托克托,祖讳达兰布哷托克托,考讳阿布纳托克托,相继袭职。开国初,辉和国主齐达呼纳款来朝,考君实从,赞谋居多。太祖皇帝嘉之,就迁锡勒沁城达噜噶齐,使归领其众。寻内徙……[80]

扬珠布哈祖辈是高昌回鹘世袭镇守锡勒沁城的武官。其曾祖、祖以及其父名字中的“托克托”,想必是其称号而非名字。“托克托”可能是古代突厥语totoq之讹传。totoq来源于汉文“都督”,在突厥语族各部中常作武将的称号。[81]扬珠布哈之父在13世纪初随回鹘亦都护内附,则其曾祖、祖父活跃的年代当在12世纪,其家族至少在12世纪已是北庭的大族。

5.又有《元史》卷一三七《脱烈海牙传》记有:

脱烈海牙,畏吾氏,世居别失拔里之地。曾祖阔华八撒术,当太祖西征,导其主亦都护迎降,帝嘉其有识,欲官之,辞以不敏。祖八剌术,始徙真定,仕至帅府镇抚。[82]

脱烈海牙其祖一代即迁徙内地,所谓“世居别失拔里之地”,显然是指其曾祖以上数代居住在别失八里。而其曾祖阔华八撒术活跃在成吉思汗西征时期,即13世纪初期,显然其家族至少在12世纪就居住在别失八里。他能够导引其主亦都护归附蒙古,则其定是当时高昌回鹘王室贴身近臣或王族贵胄。

有元一代入仕中原的畏兀儿人中,出身别失八里的人远不是上述案例所能穷尽的。笔者之所以选择上述五例,是因为我们可以考定此五人的祖辈至少在12世纪就生活在别失八里了。笔者的首要目的也还是为了证明在蒙古统治前的12世纪,高昌回鹘的别失八里城并没有废弃过。

本文利用传世史料和出土文献,分别考察了在9世纪、10世纪前期、10世纪中后期、11世纪以及12~13世纪初期这五个不同时段北庭城的情况。

在9世纪,北庭城自866年作为仆固俊崛起时的都城出现于正史记载之后,便不见于任何文字记载。在866~869年之间,西州回鹘曾在战争中失去除西州之外的所有地盘,包括北庭。在876年以后,当西州回鹘重新崛起,统一了东部天山地区时,却没有见到任何有关北庭的记载。因此,北庭城被毁可能就发生在866~869年间,被毁的原因是西州回鹘与安西回鹘或者九姓鞑靼的战争。

在10世纪前期,北庭于925年重现于文字记载。在890年或稍后结束的西征中,西州回鹘消灭安西回鹘,并占领其都城焉耆。此后,西州回鹘进入疆域稳定、国泰人安的强盛时期,Mainz354号文书所记的北庭重修之事应当发生在这一时间段内,即890~925年间,很可能是在900年前后。这次重建不但修补了北庭城的外城,修建了内城的城门,而且修建了北庭内城的王宫(小城)。

自10世纪中期以后到13世纪初,北庭一直是西州回鹘的夏都,并且先后是西州回鹘摩尼教和佛教的中心之一,是王国内仅次于高昌的政治文化中心。北庭著名的回鹘西大寺也兴建在这一时期。回鹘北庭城的繁荣一直持续到蒙元统治时代的初期。

滑动查阅注释

滑动查阅注释

(作者单位:北京大学历史系)

编排:王润泽

审校:王文洲

审核:陈 霞

微信:西域研究

邮箱:xyyjbjb@126.com