隋唐洛阳城定鼎门遗址

隋唐洛阳城砖瓦窑址与城市建设研究

原作者: 陈朝云 |

发布时间:2024-2-29 21:36 |

查看: 265 | 发布者: coolcool |

摘要: 1949年后,隋唐洛阳城考古工作取得了丰硕成果,基本廓清了隋唐洛阳城市规模、基本布局、街道坊市等。学界对已发现的20余处砖瓦窑址进行的研究,主要探讨砖瓦窑形制、砖瓦种类划分及生产者的身份等。日益丰富的考古新发现,为深化洛阳隋唐砖瓦窑址以及洛阳城市建设等方面的研究提供了可能。由于隋代短祚,隋、唐洛阳城延续使用,加之后世破坏,洛阳隋、唐砖 ...

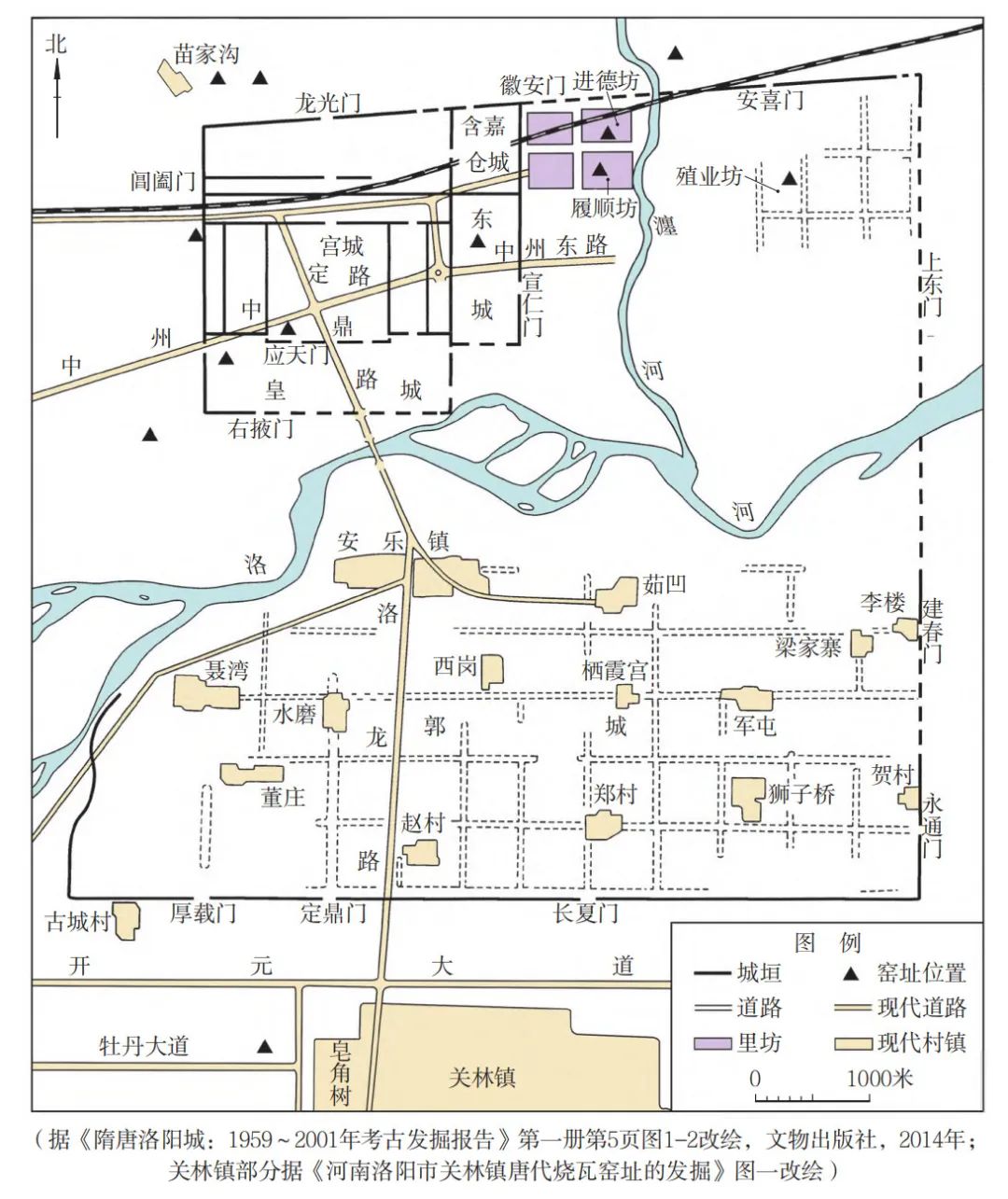

1949年后,隋唐洛阳城考古工作取得了丰硕成果,基本廓清了隋唐洛阳城市规模、基本布局、街道坊市等。学界对已发现的20余处砖瓦窑址进行的研究,主要探讨砖瓦窑形制、砖瓦种类划分及生产者的身份等[1]。日益丰富的考古新发现,为深化洛阳隋唐砖瓦窑址以及洛阳城市建设等方面的研究提供了可能。由于隋代短祚,隋、唐洛阳城延续使用,加之后世破坏,洛阳隋、唐砖瓦手工业生产遗迹难以区分,故本文将洛阳城的隋、唐砖瓦窑址作为一个整体进行研究,旨在结合考古发现分析探讨洛阳隋唐砖瓦窑的窑场分布、基本结构、砖瓦生产特征及其与洛阳城市建设的关系,同时还涉及砖瓦生产管理问题。隋唐砖瓦窑址在洛阳城内、外都有发现,可以确定的城内窑址分布于洛河以北的宫城[2]、皇城[3]、东城[4]和郭城内瀍河东西两岸[5]等处,城外窑址主要有城西北定鼎北路窑址[6]、城东北北窑村窑址[7]、城南关林镇窑址[8]、城西宫城西墙阊阖门外窑址[9]及其西南窑址[10]等。目前共清理窑炉100余座,主要为砖窑、瓦窑、砖瓦窑,还有极少数烧制陶器的陶窑(图一)。这些砖瓦窑大多临近洛阳隋唐大型建筑,其产品主要为满足洛阳城门、宫殿、寺观、园林等公共建筑修缮使用,与隋唐洛阳城的建设关系密切,窑场选址体现了明确的规划设计性。图一 隋唐洛阳城考古发现砖瓦窑址位置示意图

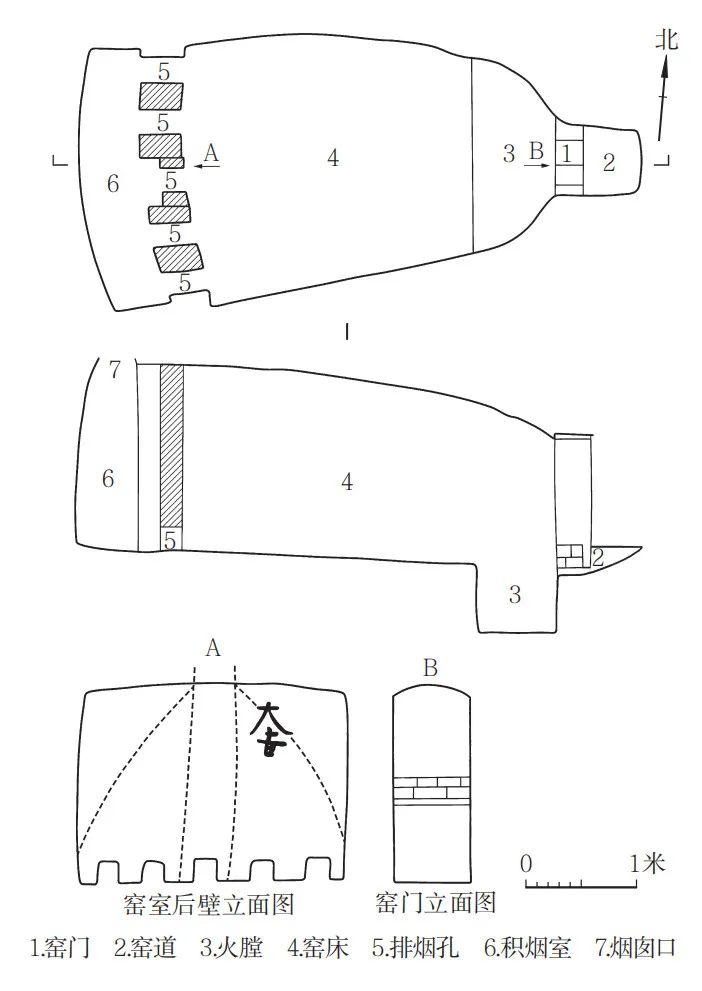

宫城内的窑址位于宫城西南部,南距应天门约150米,处于应天门与含元殿遗址之间,在隋唐宫城中轴线的西侧,共发掘7座窑炉,为专门烧制瓦的窑场[11]。皇城内的窑址位于右掖门西北方,发现7座窑炉,清理5座,也为一处集中烧制瓦的窑场[12]。东城内的窑址位于东城中部(原洛阳市农副产品公司营业楼位置),发掘2座窑炉,以烧制砖瓦为主,兼烧瓦当等建筑构件。从位置及产品看,这几处窑址都属官窑性质,均为各自独立的窑场。首先,宫城窑址中砖瓦上“官匠”“内作”及工匠人名等铭文,反映出此处砖瓦生产者身份的特殊及生产管理制度的严格,也间接反映出产品的高质量要求。其次,宫城、皇城和东城砖瓦窑址生产的砖瓦在宫城、皇城、东城宫殿遗址、含元殿(隋乾阳殿)遗址下层均有发现,证明其生产目的主要是为宫城、皇城修建提供建筑材料。加之宫城、皇城为禁区,更反映出这些窑场的特殊性。在大型施工现场附近建设窑场的做法在秦汉时期已不鲜见[13],因地制宜使然。考古发现郭城内的多处砖瓦窑址均位于东北部里坊区的瀍河东西两岸,分布范围广,始烧于隋而持续到盛唐,下限应不晚于唐开元十九年(公元731年)[14],为持续使用的大规模窑场。据初步统计,瀍河西岸窑址区共钻探出砖瓦窑炉90余座,现已发掘80余座。根据考古发掘情况,推测其范围“北至唐城花园一线,东至瀍河西岸,南至环城北路、九龙台街南侧一线,西至洛阳机床厂一带”,“东西长约750、南北宽约400米,总面积约30万平方米”,处瀍河西岸唐代履顺坊、进德坊内,包括小北门窑址、洛阳东站南侧窑址、新街口窑址、洛阳按摩医院窑址、洛阳市第一人民医院家属区窑址、瀍河区房管局窑址等[15]。瀍河东岸唐殖业坊内发现有中国第一拖拉机厂东关分厂窑址,与瀍河西岸诸窑址应属同一个窑场[16]。瀍河两岸窑场靠近皇城,加之履顺坊内有沙苑监、杜康祠[17]等大型公共建筑,考古发现其产品出现在上阳宫遗址[18]、宫城宫殿遗址[19]等处,还有小北门窑址出土的“官匠元□”铭文砖、新街口窑址出土的“官”“宜用□”及“官匠杨”铭文瓦等,都说明瀍河两岸窑场也具有官窑性质。隋唐洛阳城外现已发现5处大型砖瓦窑址。其中城南的关林镇窑址位于隋唐洛阳城定鼎门南约1.2公里处。从钻探和发掘情况看,窑址范围较大,东西长80、南北宽60米,占地约5000平方米,共清理17座窑炉遗迹,全部为瓦窑[20]。还有2处在城西,其中宫城西墙外偏北近阊阖门的窑址发现了7座砖瓦窑,清理了其中的2座[21],在其西南方发现的窑场位于现中国空空导弹研究院生活区内[22]。这两处窑址相距不远,且距上阳宫等园囿遗址区很近。城北发现2处砖瓦窑址,其中郭城外东北部即北窑村窑址,发现了24座窑炉,清理了其中的1座[23];定鼎北路窑址由东区的史家沟村南窑址和西区的苗家沟村东南窑址组成,发现了74座唐代砖瓦窑炉,清理了70座[24]。据考古发掘报告,上述窑址窑炉建筑规整,以官窑为主。综合分析考古发现,这些窑址分属几个大型窑场,呈现出总体分散而局部集中的特点。其中郭城东北部瀍河两岸诸窑址属于一个自隋代延烧至中唐时期的大窑场,城西北定鼎北路的两个窑址属于同一个窑场,洛阳城东北的北窑村窑址为一独立的窑场,宫城西墙阊阖门外及其西南发现的窑址属于一个窑场,关林镇窑场是一个独立的窑场。这些砖瓦窑在洛阳城内外的分散设置,反映了因地制宜、便于生产使用的规划特征,体现了规划设计者对洛阳城地理环境科学合理的利用。洛阳隋唐砖瓦窑炉修筑规整、形式单一,为北方常见的马蹄形馒头窑,建筑形式为就地掘坑的“穿掘为窑”式,以土窑为主,均由操作坑、窑门、火膛、窑室、烟室(或烟道)等部分组成,以木柴为燃料。为了节能增效,窑址内窑炉密集,布局形式多样,可分为单窑(图二)、对窑、联窑(图三)、组合窑(图四)。以组合窑为主,组合窑根据窑室数量及组合形式可划分为3~4室组合窑、串窑等类。关林镇唐代砖瓦窑Y1保存较好,揭示了窑炉建造的具体过程:先在平地向下挖一方形深坑作为操作坑,然后在坑壁南侧向外依次掏挖出窑门、火膛、窑床、烟室等;操作坑前宽后窄,下部近窑门处呈斜坡状与窑门相接;窑门为拱形,以窑门为基点再向左、右、前方扩展掏挖出窑室;马蹄形窑室位于窑门之后,由半圆形火膛和前窄后宽的窑床组成,其中火膛位于窑门和窑床之间,壁及底均平直,底部残留有草木灰,火膛与操作坑之间以生土墙相隔;窑室自下而上向内略有收缩,窑顶微弧(窑顶已坍塌)。烟室位于窑床后部,是窑炉建造的重要组成部分,其修造是分步骤依次进行的:首先在窑室后生土墙中部掏挖一个高1.5、宽0.3米的长方形过洞,通过过洞继续向外掏挖出底平面呈长方形、截面呈半圆形的空间做烟室,因而窑床与烟室之间形成厚0.3米的生土隔墙;其后在过洞两侧的生土隔墙底部等距离各掏挖2个方形烟道(共4个烟道)连接烟室和窑室;烟室挖好后在中部过洞底部以横砖拦成一烟孔,然后用砖封砌过洞,再将封砌砖墙用泥抹平,这样形成5个烟道。通过烟道可将窑室中的烟火导入烟室后排出窑外。烟囱近方形,位于烟室上部,仅残存与烟室的连接处,是在烟室的上部凿穿地表建造的。洛阳隋唐砖瓦窑的排烟设施分烟室和烟道两种,烟室形制如上所述。烟道修造相对简单,是在窑室后壁上直接掏挖上下贯通的沟槽而成,见于瀍河西岸洛阳东站南侧窑址中。以上是考古发现的洛阳城隋唐砖瓦窑的基本建造方法,但窑炉组合形式多样,单窑是一窑一个操作坑,对窑是二窑共用一个操作坑,组合窑是多窑共用一个操作坑。图二 单窑平面、剖视图(洛阳隋唐宫城内四号窑)

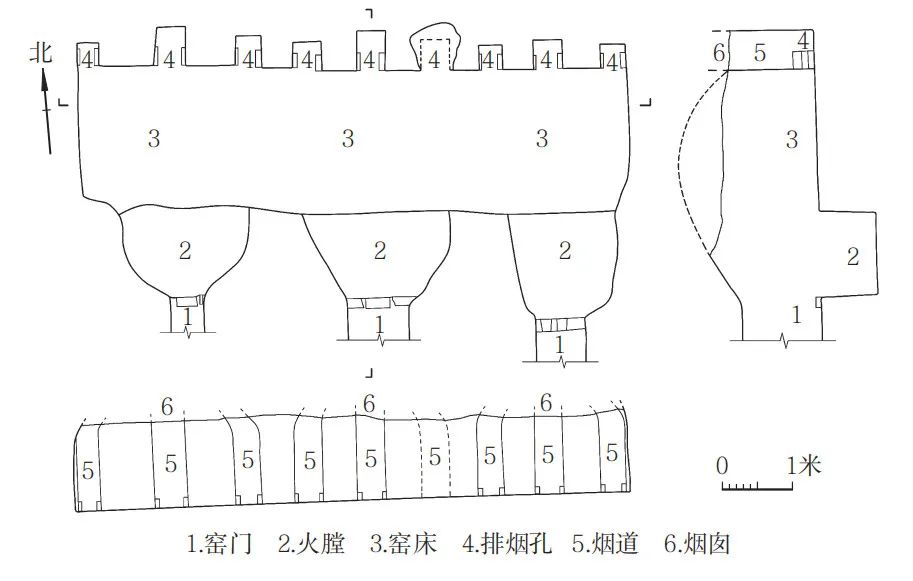

瀍河区房管局、小北门、洛阳东站南侧、新街口等多处窑址[25]属同一个连续烧造的大窑场。据考古发现,瀍河区房管局窑址窑炉所处层位不一,分别叠压于唐代文化层、金元时期文化层下,或叠压于现代层下并直接打破生土,窑址面积大,窑炉密集,多为对窑和三室组合窑,火膛灰坑中积存的草木灰反映出这些砖瓦窑都以木柴为燃料。砖瓦窑分大、小两种形制,大型和小型窑炉分区明确,且盛唐时期的大型窑叠压并打破小型窑,故小型窑早于大型窑,该窑址的建造使用时代不晚于唐代。2004年发掘的洛阳东站南侧窑址中的ZY1~5五座窑炉保存较好。ZY1、ZY5都为单窑,而ZY2~4则为三窑共用一个操作坑的“品”字形组合窑,ZY1、ZY2、ZY4的窑门及窑室顶部保存较为完整。根据排烟结构的不同,发掘者将5座窑炉分为两种类型:一种为烟道型如ZY1~4,直接在窑室后壁上凿挖3条沟槽作为烟道,沟槽上端凿穿地表作为烟囱,窑室面积较小;另一种为烟室型如ZY5,窑室面积较大。以上考古发现证明洛阳城隋唐砖瓦窑炉存在由小向大发展的趋势,排烟设施则存在由烟道向烟室过渡的技术革新。大、小型窑炉形制基本相同。瀍河东岸中国第一拖拉机厂东关分厂窑址发现的窑炉虽也都属“穿掘为窑”的马蹄形窑,但窑炉建筑更讲究一些,出现了砖砌窑。其中Y1壁较直,除近窑门处外壁皆砖砌,Y3~5皆土壁内弧弯曲、窑门口局部包砖加固[26]。另外,在瀍河两岸窑场多座窑炉的窑门底部发现有一凹形进风孔(如瀍河房管局窑址Y5)[27],这种窑门底部进风孔的设计相当先进、合理,在洛阳地区一直延续使用到明代砖窑中[28]。皇城右掖门西北窑址的Y7为结构特殊的联窑,由三座窑炉同向并列构成,窑床相通无隔墙,后壁掏挖九条沟槽作为烟道,沟槽上端凿穿地表作为烟囱,前置三座并列窑门及相应的三个火膛(见图三)。此类型窑装烧量很大,三个窑门同时点火不仅可加速提升窑内温度,还可节约燃料,缩短烧成时间。此联窑是否为目前考古发现的最早例证,尚难断定,但在宋代瓷器生产中此类联窑被广泛使用,如宋代河南禹州神垕镇钧瓷窑址、汝州宝丰清凉寺汝窑遗址及河北观台镇磁州窑址中也都有发现[29],且有两座或多座窑炉相联的多种筑窑形式。图三 联窑平面、剖视图(洛阳右掖门窑7)

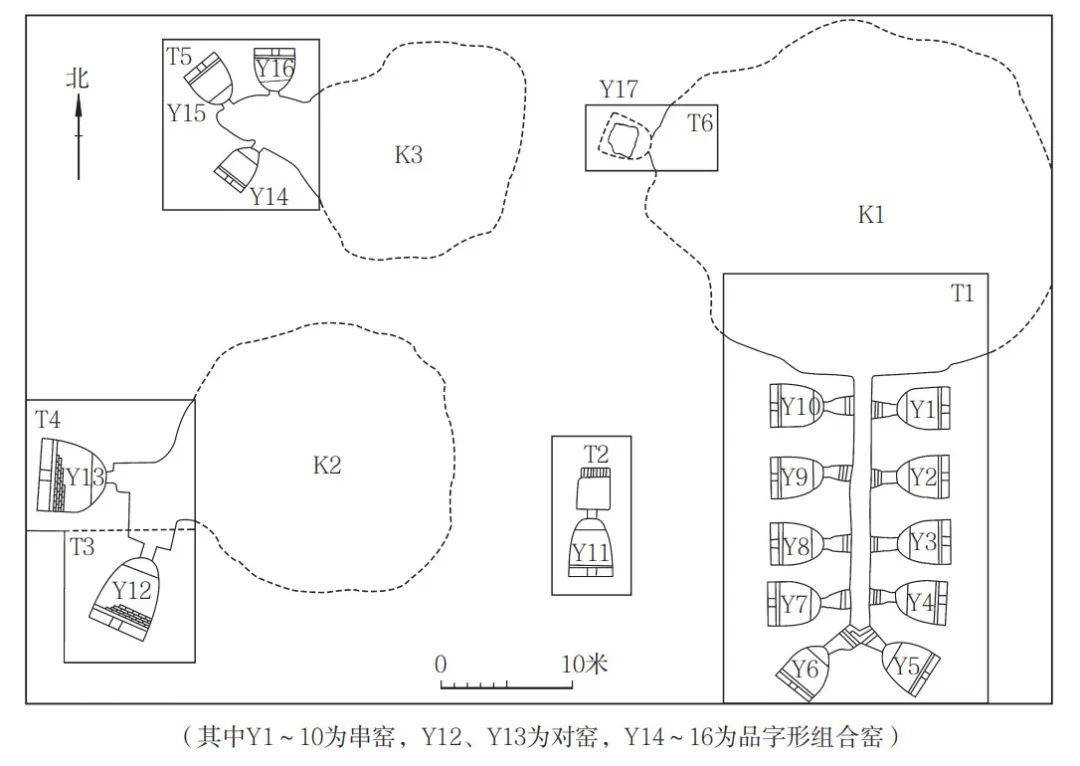

东城窑址的考古发现还提供了复原隋唐砖瓦窑渗水工艺的线索。该窑址中的Y1保存较好,在其顶部发现了完好的、他处不见的渗水孔遗迹[30]。渗水圆孔位于Y1窑室顶部中心位置,直径5厘米,圆孔外围有一圈砖痕,周围较平。从目前中原地区砖瓦窑的修筑形式及烧制工艺看,烧制过程中在渗水前此孔用砖覆盖。关于这种工艺,隋唐文献中不见记载,但明代宋应星的《天工开物·陶埏》中却叙述得极为详细:“凡烧砖有柴薪窑,有煤炭窑。用薪者出火成青黑色,用煤者出火成白色。凡柴薪窑巅上偏侧凿三孔以出烟,火足止薪之候,泥固塞其孔,然后使水转釉。……凡转釉之法,窑巅作一平田样,四围稍弦起,灌水其上。砖瓦百钧用水四十石。水神(按:应为“渗”)透入土膜之下,与火意相感而成。水火既济,其质千秋矣”。所谓“转釉之法”,即砖瓦烧结后,从窑顶特设的孔洞向窑内注水,水在高温环境下渗入窑内,可促使窑内砖瓦氧化还原,从而制成坚固的青灰色砖瓦。其文又曰:“(造瓦)浇水转釉,与造砖同法”[31]。从窑址火膛及操作坑中残留的大量木炭灰来看,这处砖瓦窑无疑是以木柴为燃料的“柴薪窑”。《天工开物》所记虽然是明代烧造砖瓦的工艺,但对照东城发现的唐代砖瓦窑址,可见二者工艺的承袭性。关林镇唐代砖瓦窑址共发掘17座窑炉及取土坑、废品堆积坑等。窑炉掏筑精细规整,窑室红烧土厚达0.4~0.5米。三个大且深的取土坑及废品堆积坑呈不规则圆形,反映出就地取材、长期生产的特征。发掘者将已清理的17座窑炉分为独立的四组,以由东向西、由南向北的顺序排列,每组窑炉数量不等,除单窑、对窑、“品”字形组合窑外,还出现了串形组合窑(Y1~10)。此组串窑的筑法是“先在平地向下挖一条南北向的长沟作为通道,长沟口宽1.05~1.5、长23米。然后沿通道两壁等距离向下掏挖出10个由台阶和斜坡道组成的操作坑,台阶与窑门由43度角左右的长斜坡道连接,斜坡道长0.5~1米,操作坑长1.8~2.2、宽1~1.6、深2.2~2.4米。再后在操作坑的坑壁向里掏挖出窑门、火膛、窑床、烟室等”[32]。串窑相对窑门之间的距离为5~5.5米,相邻窑门之间的距离为5.5~6米(见图四)。10座窑炉的形制、大小基本相同。Y3、Y7、Y8操作坑壁上挖有圆弧顶、平底小壁龛。从壁龛掏挖的位置和大小推断,应为筑窑工人存放照明灯具或暂时存放其他小型物品而设置。该串窑的通道高于窑门及操作坑,这种建筑形式有利于从通道向低处的火膛添加燃料,即从高处通道下抛的木柴可以从长斜坡自动滚入火膛内,这一投放燃料的方法更节省人力且便于管理。串窑在宫城内窑址和城外北窑村窑址、定鼎北路窑址中也有发现。如北窑村窑址中在一条长41米的南北向沟两侧凿挖了24座窑炉。定鼎北路窑址中窑炉集中,布局整齐划一,可分为五组,其中四组砖瓦窑整体布局和结构基本一致,均为南北两排、窑门正对或交错相对、共用一操作通道的串窑结构,通道南、北两侧设斜坡以方便出入。图四 洛阳关林镇唐代砖瓦窑址局部分布平面图

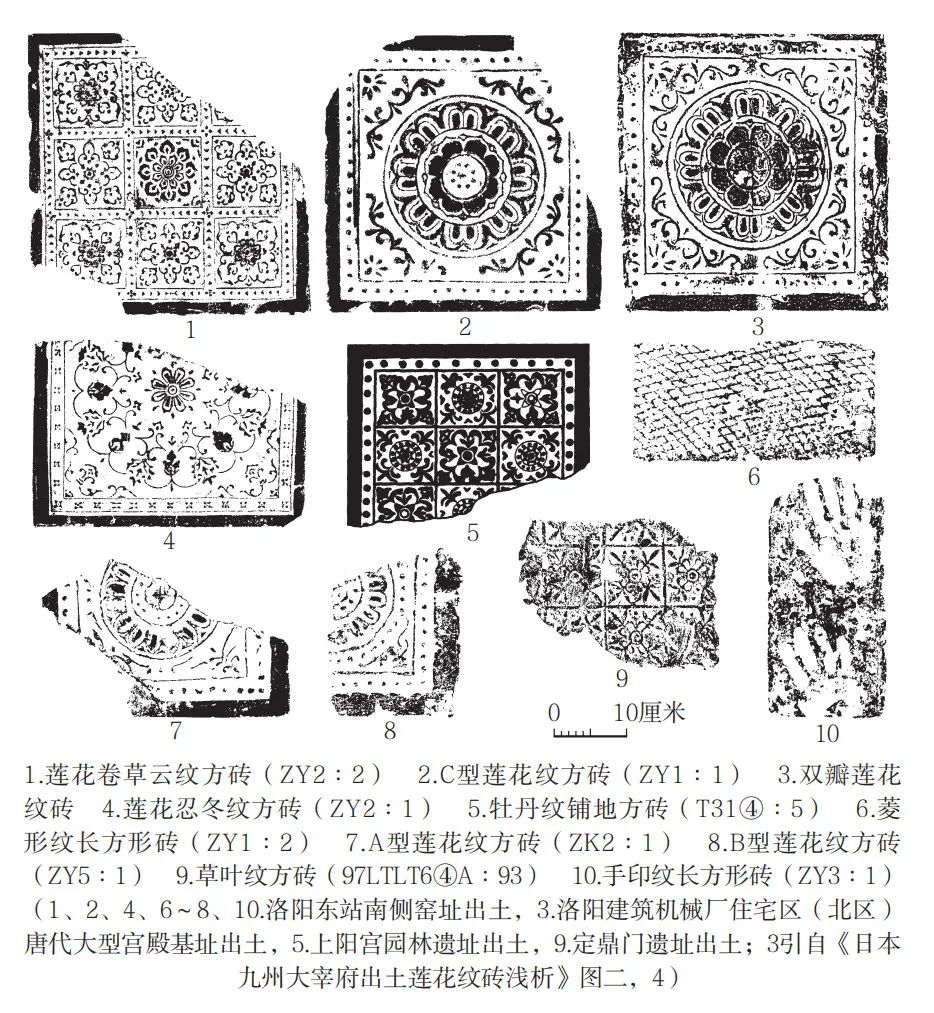

洛阳城隋唐砖瓦窑的烧造产品始终以建筑材料为主,有砖、瓦当、板瓦、筒瓦、鸱吻等,此外还有极少量的陶瓷器。砖有长方形、方形、梯形三类。长方形砖有数种,其中绳纹砖数量最多,各处窑址都有出土[33];铭文砖则见于宫城内窑址、瀍河西岸小北门窑址等,铭文有“尧”“新”“会”“官”“三月”“宜用□”“官匠元□”及匠人名讳等多种内容;手印纹长方形砖上的手印纹均印在非绳纹面,以单一右手纹为多见,此外还有较少的双手印纹,各窑址均有出土,规格大小不一;菱形纹长方形砖也较常见。方形砖也以纹饰差别分为数种,其中双凤纹方砖出土于宫城西墙阊阖门外窑址,方格纹方砖出土于瀍河两岸窑址,绳纹方砖、莲花纹方砖各窑址均有出土。梯形砖有两种,一种出土于瀍河区房管局窑址,一面素面、一面饰粗绳纹,长50、大头宽23、小头宽16、厚8厘米;另一种出土于东城窑址,中部浮雕兽面,长18、大头宽15、小头宽13、厚3厘米。瓦当均为圆形,纹饰有莲花纹、兽面纹和乳丁纹。莲花纹瓦当[34]最为普遍,在宫城、瀍河两岸、关林镇等各窑址中都有出土,而且使用普遍。兽面纹、乳丁纹瓦当数量很少,仅少数窑场生产,主要用于宫城、皇城的宫殿建筑中。板瓦生产量大,颜色为灰色,有大、中、小之分。大型板瓦长51、(宽头)宽35厘米,数量很少,只在瀍河两岸窑场中出土。中型者长40~50厘米,数量较多,见于瀍河两岸、东城等窑址。小型者一般长30~32厘米,数量不多,见于关林镇窑址。板瓦按是否有装饰可分为素面瓦、花边瓦、铭文瓦3种。其中素面板瓦烧制、使用量最大,各窑都有生产。花边板瓦(即檐头板瓦,宽头有波浪纹、瓦棱纹、锯齿纹、连环纹等)见于东城窑址、瀍河西岸火车东站南侧窑址和城外北窑村窑址。铭文瓦相对较少,主要见于宫城内窑址[35]、瀍河西岸窑址。由此可见,这些窑场的生产有较明确的专业分工,分工生产的差异主要表现在板瓦的型号大小上。总体上说,筒瓦、长方形绳纹砖各窑都有生产,形态一致但规格不一,在隋唐洛阳城墙、城门及城内各处都有出土,窑口归属难以区分。瓦当、莲花纹方砖形态基本一致,但其规格在中唐前后存在由大到小的变化,其中较小者如白居易宅院出土者不能排除由民窑生产[36]。草叶莲花纹、忍冬莲花纹及宝相莲花纹方砖在重光门遗址[37]、定鼎门遗址[38]及瀍河西岸洛阳东站南侧窑址[39]中均有出土,说明官窑产品的规格及纹饰有统一标准。唐代砖瓦建材的专业化生产、管理于史有证。史载“凡城池之修浚,土木之缮葺”,工部“咸经度之”。唐东、西二京的营缮“则下少府、将作,以供其事”[40]。其中将作监侧重于城市公共建筑的掌管,下辖左、右校署和甄官署。左校令“掌供营构梓匠之事,致其杂材,差其曲直,制其器用,程其功巧”,右校令“掌供版筑、涂泥、丹雘之事”,甄官令“掌供琢石、陶土之事;丞为之贰。凡石作之类,有石磬、石人、石兽、石柱、碑碣、碾硙,出有方土,用有物宜。凡砖瓦之作,瓶缶之器,大小高下,各有程准。凡丧葬则供其明器之属”[41]。各机构分工明确,各司其职,有效地保证了建材生产和建筑质量。砖瓦生产“大小高下,各有程准”的标准化生产,与考古发现相一致。前已述及,洛阳城隋唐砖瓦手工业生产是有法式规定的。砖瓦建筑材料上丰富的铭文及手印纹,不仅传递出生产过程存在制度化管理行为,也反映出砖瓦窑生产与洛阳城建筑的密切关系。唐代东、西两京建设及日常修缮“造作不息”,大型建筑如宫殿、园囿、城门众多,而且各类建筑本身都有礼制要求,所需建筑材料如砖瓦等不仅要量大质优,而且要符合法式。为达到此目标,必须进行砖瓦的专业化生产和严格的质量管理,洛阳宫城、瀍河西岸砖瓦窑考古发现的大量砖瓦铭文提供了此方面的证据。据统计,在宫城内窑址现已发现铭文瓦265块,铭文涉及人名的有“匠周易仁”“匠张保贵”“匠杨士相”“匠张海信”“匠张四万”“匠雍兴隆”“匠李长卞”“匠张世昂”“李善行”“匠唐子嵩”“匠王安仁”“匠张君言”“匠李安仁”“匠朱士贵”“匠牛□廓”“匠刘憘仁”“□益富”等17种[42]。这些铭文瓦的出土说明这批匠人是隶属于宫城窑群的。“官匠”铭文砖目前仅见8件,其中1件出土于宫城西墙阊阖门外窑址,6件出土于瀍河西岸的小北门窑址,铭文都为“官匠元□”,另1件“官匠杨”出土于新街口窑址中。鉴于“匠某某”与“官匠元□”铭文砖并存,加之“官匠元□”出自不同窑场,说明“官匠”与“匠”虽然都从事建材生产,但身份是有差别的,因此推测“官匠”应是受国家管理并掌握重要技术的人,他们不直接从事砖瓦生产,可能负责生产技术指导,而“匠”则为技术工人。宫城西墙阊阖门外窑址所出“内作”铭文方砖及“作官瓦”铭文瓦目前虽各自仅出土1件,但其中的“内作”“作官瓦”明确指向具体的建筑。据文献记载,隋唐时期官府公共建筑工程有“内作”和“外作”之分,“凡西京之大内,大明、兴庆宫;东都之大内,上阳宫,其内外郭、台、殿、楼、阁并仗舍等,苑内宫、亭,中书、门下,左、右羽林军,左、右万骑仗,十二闲厩屋宇等,谓之内作”;“外作”则指“凡山陵及京、都之太庙,郊社诸坛、庙,京、都诸城门,尚书、殿中、秘书、内侍省,御史台、九寺、三监、十六卫、诸街使、弩坊、温汤、东宫诸司、王府官舍屋宇,诸街、桥、道”[43]等。铭文瓦“李善行”、铭文砖“左忠”等出土于宫城内窑址和瀍河西岸窑址,这些人既非官也非匠,可能是这两处官窑场的基层管理人员。手印纹砖的生产和使用在唐长安与洛阳均有发现。洛阳城所见手印纹砖主要用于宫殿、城门、寺院塔基(如洛阳龙门香山寺遗址塔基)等处,但民用建筑如白居易宅院中也有发现。相比较而言,手印纹砖通体青灰色,表面平整,质地坚硬细腻,质量上乘,绝非一般唐砖可比。因此可以推测长方形砖上手印纹的功用与上述铭文相同,也应是质量检验合格与否的标志,具有生产责任标示性质。这些铭记其实就是唐代“工勒其名”制度的具体反映,是砖瓦生产责任到人的精细化管理行为的体现,是保证建筑工程质量的必要措施。隋唐洛阳城建设要求生产大量砖瓦等建材,那么工匠征集就在所难免。据文献记载,高水平工匠征集始自隋代,“(隋)王业初基,百度伊始,征天下工匠,纤微之巧,无不毕集”[44]。唐承隋制,“少府聚天下之伎,而造作不息”[45]。定鼎北路唐代砖瓦窑中发现的州县地名文字[46]即为这一历史事实提供了证据,明确地名如2012LDBY4烟室过道西侧的“魏州昌”、2012LDBY5西壁“绛县”“翼城”“太平”“万泉”“稷山”“闻喜”、2012LDBY7西壁近窑门处的“绛州太平县□□作”等。这些文字楷、行兼具,发掘者认为是建窑时所刻,与该窑址筑窑工匠的来源有关,应是当时官营手工业征集工匠的反映。隋唐洛阳砖瓦窑的生产与洛阳城的建设关系密切,窑址的考古发现为了解宫城、皇城及定鼎门等国家工程建筑材料来源提供了重要资料。从考古发现及文献记载看,这些大型窑场往往位于隋唐洛阳城的一些大型建筑附近,窑址中的砖瓦建材在附近大型建筑遗址中多有发现。如宫城、皇城窑场生产的砖瓦在宫城、皇城的宫殿建筑遗址多有发现,宫城内窑址出土的板瓦、筒瓦及“匠牛□廓”铭文砖等,在隋唐宫城遗址内皆有发现,“匠周易仁”“匠杨士相”铭文板瓦也出土于宫城遗址内[47],含元殿遗址下层也发现有与宫城内窑址出土物相同的砖瓦遗物[48]。宫城西墙阊阖门外窑址所出“内作”“作官瓦”“官匠邵”“新”铭文砖瓦以及瀍河西岸窑场出土“官匠元□”铭文砖,双凤纹、两型多式莲花纹方砖,瓦当、兽头鸱吻等也都发现于洛阳唐宫殿遗址中;东城窑址中出土有板瓦、筒瓦、瓦当、绳纹砖、兽面梯形砖、莲花座等[49],表明此窑生产具有多元化的产品结构特征,同类产品也广泛发现于宫城、皇城宫殿区遗址。上述发现可以证明宫城、皇城内的窑址是专为隋唐洛阳宫城和皇城建设而兴建并生产建筑材料的。瀍河两岸窑址距宫城、皇城近便,其官窑性质决定其产品也主要是满足宫城、皇城及官府建筑所用。瀍河两岸窑场考古发现的多种纹样的方砖、板瓦、筒瓦等数量大、规格高,其中大型筒瓦不会用于小型建筑。瀍河西岸洛阳东站南侧窑址出土多种方砖、长方形砖(图五,6、10),其中莲花纹方砖(图五,7、8)、莲花忍冬纹方砖和隋唐洛阳宫城遗址出土的同类器物相近,如ZY1出土的C型莲花纹方砖(图五,2)与洛阳建筑机械厂住宅区(北区)唐代大型宫殿基址出土的双瓣莲花纹砖[50](图五,3)相近,莲花忍冬纹方砖(图五,4)与洛阳唐宫路隋唐宫殿遗址出土莲花纹方砖[51]和隋唐宫城内出土的勾连忍冬纹方砖[52]相近,莲花卷草云纹方砖(图五,1)与洛阳唐上阳宫遗址出土的牡丹纹铺地方砖[53](图五,5)相近,均为在九宫格内填饰繁缛、华丽的植物纹饰;此窑区出土的草叶纹方砖在隋唐洛阳西夹城[54]、宫城水渠[55]、定鼎门中门道盛唐遗址[56](图五,9)等地点也有出土。这三处遗址所出草叶纹方砖,与瀍河西岸新街口窑址和洛阳按摩医院窑址出土的同类方砖题材相同,构图近似而略有差异,与东宫重光门遗址出土的草叶纹方砖[57]纹饰非常相近。瀍河西岸小北门窑址出土的6块戳印有“官匠元□”四字铭文砖在宫城西墙阊阖门外窑址中也有发现。上述发现说明瀍河两岸窑场也是专为营建洛阳城宫殿建筑特设的。图五 出土建筑材料拓本

此外,宫城西墙阊阖门外及其西南窑场所产砖瓦见于附近的上阳宫建筑遗址,关林镇窑场所产砖瓦在定鼎门遗址中多有发现。定鼎北路窑场也是为洛阳城建设服务的,此窑址出土遗物以绳纹砖、莲花纹方砖、筒瓦、板瓦为主,与之相类似的建筑材料在隋唐洛阳宫城、皇城右掖门、崇庆门、九州池畔廊坊及亭台建筑、宫城南垣、东城南垣、西隔城墙(东垣、西垣)、东隔城东垣、玄武城南垣、玻璃厂路东都夹城、武则天明堂、上阳宫园林、应天门、乾元门、圆璧城南门、含嘉仓城德猷门遗址中均有发现,在外城永通门、定鼎门等遗址唐代地层和遗迹中也出土有同类遗物[58]。考古发掘已证实隋唐洛阳城有明确的持续修缮过程,由此也可证明上述窑址的砖瓦生产主要是为了满足洛阳城建筑之用。洛阳隋唐砖瓦窑址的考古发现反映出隋唐洛阳砖瓦建筑材料生产的盛况,这种生产盛况与蓬勃发展的城市建设相辅相成,并有力推动了窑炉建筑技术的发展和革新。多样化的窑炉布局形式、专业分工生产及砖瓦产品的高质量发展,说明隋唐洛阳汇聚的手工业工匠规模大、技术水平高、工种齐全。隋唐洛阳砖瓦窑考古发现中的匠、官匠铭文及手印纹砖,反映了窑场严格执行“物勒工名”的生产责任管理制度。这些措施保证了隋唐洛阳大型官营砖瓦手工业生产的连续性和稳定性,对隋唐洛阳城市建设具有积极意义。考古发现揭示,隋唐洛阳城的砖瓦窑结构与西汉时期的基本一致,说明自西汉始,中原地区砖瓦窑形制基本定型。洛阳宋代砖瓦窑仍沿袭唐代习见的馒头形马蹄窑,但已开始以煤为燃料。由于文献阙载、窑址破坏严重及考古发现有限,目前尚不能完全复原洛阳隋唐砖瓦窑生产的发展沿革,故此文的研究只是一种尝试性的探索。但有三点可以明确。其一,宫城、皇城内及瀍河两岸砖瓦窑场的官窑性质不容置疑,而官窑的生产应服务于皇家宫殿、官府衙署及皇家园林、寺庙等的建筑修缮。考虑到隋唐洛阳城的长期存续及城内众多的民间庙宇、人口家户等,民房建筑及其日常修缮所需建材也是十分庞大的,那么一定还有数量更多的民窑存在。可能由于民窑窑场规模小、建筑简陋、窑场迁移频繁等原因,导致相关考古发现少且难以识别。其二,目前虽可依据考古发现勾勒出洛阳城隋唐砖瓦窑场的空间分布情况,但砖瓦窑资料的系统整理分析工作尚未开展,虽有玄宗开元十九年诏令等文献记载,但欲解决城内外窑场建设及生产的历时性变化问题,还有待于对洛阳城考古资料系统、全面的整理研究。本文所涉窑址窑炉开口层位虽不完全统一,但窑址内部分遗物的时代是相同的,参考洛阳城外纪年唐墓的考古发现,可判定洛阳隋唐砖瓦窑烧造自隋代延续到中唐时期,晚唐五代时期的窑址基本没有发现。其三,从里坊的考古发现探索民窑生产与隋唐洛阳城民用建筑问题,以及从已发现的官窑探索隋唐洛阳城皇城、宫城及官署等建筑问题,是有关隋唐洛阳城研究的重要问题。从建材生产与城市建设方面探讨隋唐砖瓦手工业生产与城市经济问题,必将给城市史研究以新的启发。[1]a.王建华等:《洛阳隋唐砖瓦窑的考古学研究》,《四川文物》2012年第4期。

b.余黎星:《洛阳唐代砖瓦窑出土器物研究》,《洛阳理工学院学报》(社会科学版)2013年第3期。c.李清临:《隋唐时期砖瓦窑研究》,《江汉考古》2015年第1期。[2]洛阳博物馆:《洛阳隋唐宫城内的烧瓦窑》,《考古》1974年第4期。[3]洛阳博物馆:《隋唐东都洛阳城发现的几处砖瓦窑群》,见《文物资料丛刊》(2),文物出版社,1978年。[4]中国社会科学院考古研究所洛阳唐城队:《隋唐洛阳城东城内唐代砖瓦窑址发掘简报》,《考古》1992年第12期。[5]a.四川大学历史文化学院考古学系、洛阳市文物工作队:《河南洛阳市瀍河西岸唐代砖瓦窑址》,《考古》2007年第12期。b.洛阳市文物考古研究院:《河南洛阳市新街口唐宋窑址的发掘》,《考古》2015年第6期。c.四川大学历史文化学院考古学系、洛阳市文物工作队:《河南洛阳市隋唐东都外郭城五座窑址的发掘》,《考古》2008年第2期。d.洛阳市文物考古研究院:《河南洛阳市瀍河西岸唐宋砖瓦窑址发掘简报》,《洛阳考古》2016年第3期。e.洛阳市文物工作队:《隋唐东都洛阳城外廓城砖瓦窑址1992年清理简报》,《考古》1999年第3期。f.洛阳市文物工作队:《河南洛阳市瀍河东岸唐代窑址发掘简报》,《考古》1998年第3期。[6]a.洛阳市文物考古研究院:《洛阳市定鼎北路唐代砖瓦窑址发掘简报》,《洛阳考古》2013年第1期。b.洛阳市文物考古研究院:《洛阳市定鼎北路唐宋砖瓦窑址考古发掘报告》,中州古籍出版社,2016年。以下凡引此书,版本均同。[8]洛阳市文物工作队:《河南洛阳市关林镇唐代烧瓦窑址的发掘》,《考古》2007年第12期。[10]a.叶万松、余扶危:《洛阳东周至唐宋时期的陶窑概论》,《景德镇陶瓷》1984年增刊。b.申建伟、杨鸿军:《洛阳市空空导弹研究院东周遗址及汉唐窑址》,见《中国考古学年鉴》(2006),文物出版社,2007年。[13]中国社会科学院考古研究所汉城工作队:《汉长安城北宫的勘探及其南面砖瓦窑的发掘》,《考古》1996年第10期。[14]据《唐会要》记载:“开元十九年六月敕:‘京、洛两都,是惟帝宅,街衢坊市,固须修筑,城内不得穿掘为窑,烧造砖瓦。其有公私修造,不得于街巷穿坑取土’”。参见[宋]王溥撰:《唐会要》第1867页,上海古籍出版社,2006年。[17][清]徐松撰,[清]张穆校补,方严点校:《唐两京城坊考》第173页,中华书局,1985年。[18]中国社会科学院考古研究所洛阳唐城队:《洛阳唐东都上阳宫园林遗址发掘简报》,《考古》1998年第2期。[19]中国社会科学院考古研究所洛阳唐城队:《洛阳定鼎路小学唐宋遗迹和东周墓葬发掘简报》,《考古》1997年第11期。[24]据《洛阳市定鼎北路唐代砖瓦窑址发掘简报》,2012年发掘了67座窑炉。《洛阳市定鼎北路唐宋砖瓦窑址考古发掘报告》则称2012年发现了74座唐代砖瓦窑炉,发掘了其中70座。本文从后说。[28]徐昭峰、马春梅:《洛阳市东车站明代砖窑窑址》,见《中国考古学年鉴》(2004),文物出版社,2005年。[29]a.河南省文物考古研究所等:《宝丰清凉寺汝窑遗址的新发现》,《华夏考古》2001年第3期。b.北京大学考古学系等:《观台磁州窑址》第19~35页,文物出版社,1997年。[31][明]宋应星著,夏剑钦译注:《天工开物》第170~175页,岳麓书社,2022年。[33]长方形绳纹砖数量极多,有多种规格。以定鼎北路窑址出土者为例,多长33~40、宽15~19厘米,厚多为7厘米。参见《洛阳市定鼎北路唐宋砖瓦窑址考古发掘报告》第115~118页。[34]纹饰分宝装莲花纹、普通莲花纹两种,每种可分多种型式,反映出较长期的生产过程。[36]中国社会科学院考古研究所洛阳唐城队:《洛阳唐东都履道坊白居易故居发掘简报》,《考古》1994年第8期。[37]中国社会科学院考古研究所洛阳唐城队:《河南洛阳市隋唐东都重光北门遗址的发掘》,《考古》2007年第11期。[38]中国社会科学院考古研究所洛阳唐城队、洛阳市文物工作队:《定鼎门遗址发掘报告》,《考古学报》2004年第1期。[40]《旧唐书·职官志》第1840页,中华书局,1975年。[41][唐]李林甫等撰,陈仲夫点校:《唐六典》第595~597页,中华书局,1992年。[43][唐]李林甫等撰,陈仲夫点校:《唐六典》第594页,中华书局,1992年。[44]《隋书·苏孝慈传》第1259页,中华书局,1973年。[45][宋]王溥撰:《唐会要》第1815页,上海古籍出版社,2006年。[46]《洛阳市定鼎北路唐宋砖瓦窑址考古发掘报告》第144、145页。[48]含元殿即隋之乾阳殿,唐武德四年(公元621年)为太宗李世民焚,显庆二年(公元657年)重建,至麟德二年(公元665年)建成,曰乾元殿。武后垂拱四年(公元688年)二月拆乾元殿,于其地造明堂,开元二十七年(公元739年)九月十日又于明堂旧址建含元殿。[50]韦娜、宛方:《日本九州大宰府出土莲花纹砖浅析》,《中原文物》2005年第2期。[51]山本遺太郎、谷一尚、藤井純夫編:《古都洛陽秘宝展図録》図版101,山陽印刷株式会社,1983年。[54]洛阳博物馆:《洛阳发现隋唐城夹城城墙》,《考古》1983年第11期。1975年在隋唐洛阳西夹城唐代灰坑H3出土同类四出草叶纹砖残块。[55]1985年,洛阳定鼎路小学院内的隋唐宫城水渠遗址出土2件此类方砖。参见[19]。[56]1997年,外郭城定鼎门中门道盛唐遗址发现1件四出草叶纹残砖。参见[38]。[58]《洛阳市定鼎北路唐宋砖瓦窑址考古发掘报告》第146、147页。