书籍资料库

杨富学 | 《高昌石窟壁画线描集:吐峪沟石窟》序

吐峪沟石窟是吐鲁番地区开凿年代最早的石窟群,位处鄯善县吐峪沟乡霍加麻扎村北。石窟沿吐峪沟两侧南北长约500米的范围分布。分东、西二区,据近年发掘统计数据,石窟数量应有百余,其中残留壁画者有16个。石窟始建于4世纪,及至5~6世纪之北凉与麴氏高昌时期,建寺凿窟达到顶峰,并成为皇家寺院。7~12世纪,唐西州时期、回鹘高昌王国时期,续有开凿或改凿洞窟的活动。时名“丁谷寺”。13世纪以降,随着伊斯兰教的传播逐渐废弃。20世纪初,外国探险队纷至沓来,盗掠不断,致使大量珍贵文物流失海外。

吐峪沟现存石窟大多为晋、南北朝、唐代之遗物。从2010年以来连续六年对吐峪沟的保护性发掘来看,沟东和沟西区石窟均是多层式的组群布局,以礼拜窟为中心,左右上下开凿僧房窟、禅窟及其他用途的石窟。礼拜窟一般建在最显著的位置,除了绘有壁画外,通常在地面铺砖和抹白灰。石窟的形制和壁画,反映了龟兹石窟寺和中原石窟造像的影响,是研究吐鲁番地区佛教的发展演变以及中西佛教艺术传播与交融的重要资料,具有重要的学术价值。

已故著名学者季羡林先生曾言:“世界上历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系有四个:中国、印度、希腊、伊斯兰,再没有第五个;而这四个文化体系汇流的地方只有一个,就是中国的敦煌和新疆地区,再没有第二个。”吐鲁番是新疆古代文化的一个缩影,汇聚了四大文化的精华,这里不仅是一个多民族地区,也是一个多宗教地区,大凡在丝绸之路沿线传播过的宗教,如萨满教、祆教、佛教、道教、摩尼教、景教、伊斯兰教,都曾在吐鲁番流行过,只是影响大小与流行时间的长短有所不同而已。就吐峪沟石窟而言,可以说是古代吐鲁番佛教文化的典型代表。此外,萨满教、祆教、摩尼教、景教也曾在在这一带有着不同程度的传播。石窟南侧有著名的吐峪沟麻扎,为新疆伊斯兰教圣地之一。麻扎坐落于原来的佛教圣地上,体现了该地区佛教与伊斯兰化的交替。

吐鲁番自古以来就是沟通东西方的通道——丝绸之路上的一颗璀璨明珠。在吐鲁番西12公里处交河故城的沟西台地上,考古学家采集到了大量旧石器晚期的石器,表明吐鲁番在三万至一万年前即有远古人类繁衍生息。2003年以来,鄯善县洋海墓地的考古发掘,为我们揭开了沉睡数千年之久的萨满巫师神秘面纱。洋海墓地一号墓地M21和M90两墓出土了为数不少的穿孔人头骨,说明这是一个灵魂崇拜盛行的原始族群,头骨穿孔的实施者极有可能就是这个族群的精神领袖——萨满,也就是汉人通常所谓的巫师,亦即今日维吾尔族、哈萨克族所谓的巴合西、皮尔洪、达罕之属。可以想见,洋海墓地曾经有萨满阶层存在。

早在张骞“凿空”西域之前,沟通东西方的道路即已开通,汉代以后,中原通西域的丝绸之路更加活跃起来,吐鲁番的地位凸现出来,大批移民涌入,民族成分日益复杂。魏晋时期,一些以商贾为生的中亚粟特商人开始定居吐鲁番盆地,在交河沟西及巴达木、木纳尔等地都发现有粟特人墓地。粟特人入居,同时把他们信仰的祆教也一并带来,这是祆教进入吐鲁番的第二个阶段。1981年,吐鲁番文管所在吐峪沟发现一处墓地,墓葬内发现了两个装殓祆教徒遗骸的纳骨器。从吐鲁番出土文书看,高昌国设有专门管理和监督祆教的官吏——“萨宝”,在官方祭祀活动中,祆教神祇“丁谷天”赫然在列,说明其地位应已越居萨满教之上。

摩尼教在吐鲁番的流行始于高昌回鹘,9~10世纪臻至极盛。回鹘入主高昌初期,仍然保持了漠北时期的制度,宗教信仰上尚未受当地盛行的佛教影响,仍奉摩尼教为国教,成为王室的宗教。11世纪中叶引印度学者迦尔迪齐(Abū Sa’id ‘Abd-al-Haiy ibn Dahhākibn Mahmūd Gardīzī)著《纪闻花絮(Zayn-al-akhbār)》记载了高昌回鹘的宗教状况,称高昌回鹘王室尊奉摩尼教,但并不排斥其他宗教,景教、祆教和佛教同样受到优渥。各宗教和平相处,相互砥砺,共同促进了吐鲁番文化的发展。

中古时期的吐鲁番,特别是在前伊斯兰时代,各种宗教大体上是和谐共处的,这主要得益于宗教信仰的自由,无论是中原王朝控制时期,还是地方政权当政期间,都不武断干涉居民的宗教信仰。这些宗教之间纵然偶有摩擦、冲撞,也主要体现在新来宗教给旧有宗教的一种冲击,造成旧有宗教的恐慌和不安,但这种不安情绪会很快消失,换之而来的是各安其状,甚或互相吸收对方精华的思想,借以弥补自己宗教理论体系之不足。

汉唐时期的吐鲁番,统治者主要为来自中原或河西的汉人,宗教政策十分宽松。在每年某个相对固定的时间,政府会主持盛大的祭祀活动,并派大批官员参加,祈求风调雨顺,国泰民安。祭祀的神灵有自然神,主祭者很有可能是萨满,而祆教神灵的祭祀当然有西域胡商的宗教领袖“萨宝”来主持。在这些祭祀活动中,萨满教与祆教相得益彰,其乐融融。

从汉文资料来看,高昌郡时期(327~460)的佛教,在某些方面还依附于中原地区的民间信仰和道教。吐鲁番文书中常常出现“道人”一词,实际上指的不是道教人物,而是佛教僧侣。佛教梵宇在高昌郡时期被称作“祠”,历经阚氏、张氏、马氏高昌国时期,由“祠”向“寺”演变,至麴氏高昌国(499~640)时,已全然唤作“寺”了。4世纪末至6世纪初这一阶段的随葬衣物疏,不无道教思想的濡染。6世纪中叶,佛教轮回思想开始在衣物疏中出现,道教与佛教得以互相渗透、融合。

高昌回鹘前期,回鹘王室主要信奉摩尼教,在高昌城内修建了规模宏大的摩尼教寺院,城内还出土了大量摩尼教文书和绘画。此外,在柏孜克里克石窟,也有部分佛教洞窟被改造为摩尼教洞窟,绘上摩尼教的壁画,最典型的莫过于第38窟,原为佛教洞窟,当回鹘人西迁后才被改造成摩尼教窟,后来,随着摩尼教的衰落,该窟再改回佛教窟。在吐鲁番高昌故城α遗址出土有一幅摩尼教绘画,画中人物均为印度教诸神,如梵天、毗湿奴、湿婆以及讹尼沙。尽管这些画像的具体内容尚待进一步探讨,但有一点是毋庸置疑的,即摩尼教在汲取佛教营养的同时,也吸纳了印度教艺术的成份,印度教的这些大神一跃成为摩尼教的神祇。

高昌回鹘时期的景教遗存,主要有高昌古城和葡萄沟附近的水旁遗址。二地出土了不少景教壁画和用叙利亚文、粟特文、中古波斯文、回鹘文书写的景教典籍残叶,比较著名的有回鹘文《圣乔治殉难记》、《巫师的崇拜》和叙利亚文、粟特文的景教祈祷书断片等。这些都是唐宋元时代的遗物,有些文献甚至可能早到6世纪中期。总之,吐鲁番地区,当时应该是景教的一个中心。

在吐鲁番盆地,曾经流行过萨满教、祆教、佛教、道教、景教、摩尼教和伊斯兰教。这些宗教,除了萨满教为地产外,其余均为外来宗教,它们随着丝绸之路的开通及繁荣,被不同的民族与政权携带而来,并生根发芽,蓬勃发展。不同的宗教相继经历了世俗化、本土化及民族化的进程,从而渗透到社会生活的各个层面,影响到人们的衣食住行和婚丧嫁娶,成为人们精神生活不可缺失的一部分。在吐鲁番历史上,尤其是在高昌回鹘时期,多种宗教并行不悖,彼此吸收、共同发展,这可以说是吐鲁番古代宗教信仰的一大特色。

随着时光的推移,大部分宗教都湮没于历史尘埃之中。14世纪末,东察合台汗国第三任可汗黑的儿火者武力征服吐鲁番,强迫当地佛教徒皈依伊斯兰教,这是吐鲁番盆地有史以来最大的一次宗教冲突。这一变故导致吐鲁番佛教一蹶不振,嗣后,伊斯兰教成为盆地内主体性宗教,但佛教的一些建筑及装饰形式,却被后来的伊斯兰教所承袭,萨满教的遗俗也顽强地残留于今日维吾尔人的生活当中。吐鲁番盆地留下的诸多宗教遗址、宗教艺术品和多种语言的宗教文书,都成为世人参览、遥想、追思和研究的对象;这笔珍贵的物质和精神财富,也会给人们带来更多的历史启迪!

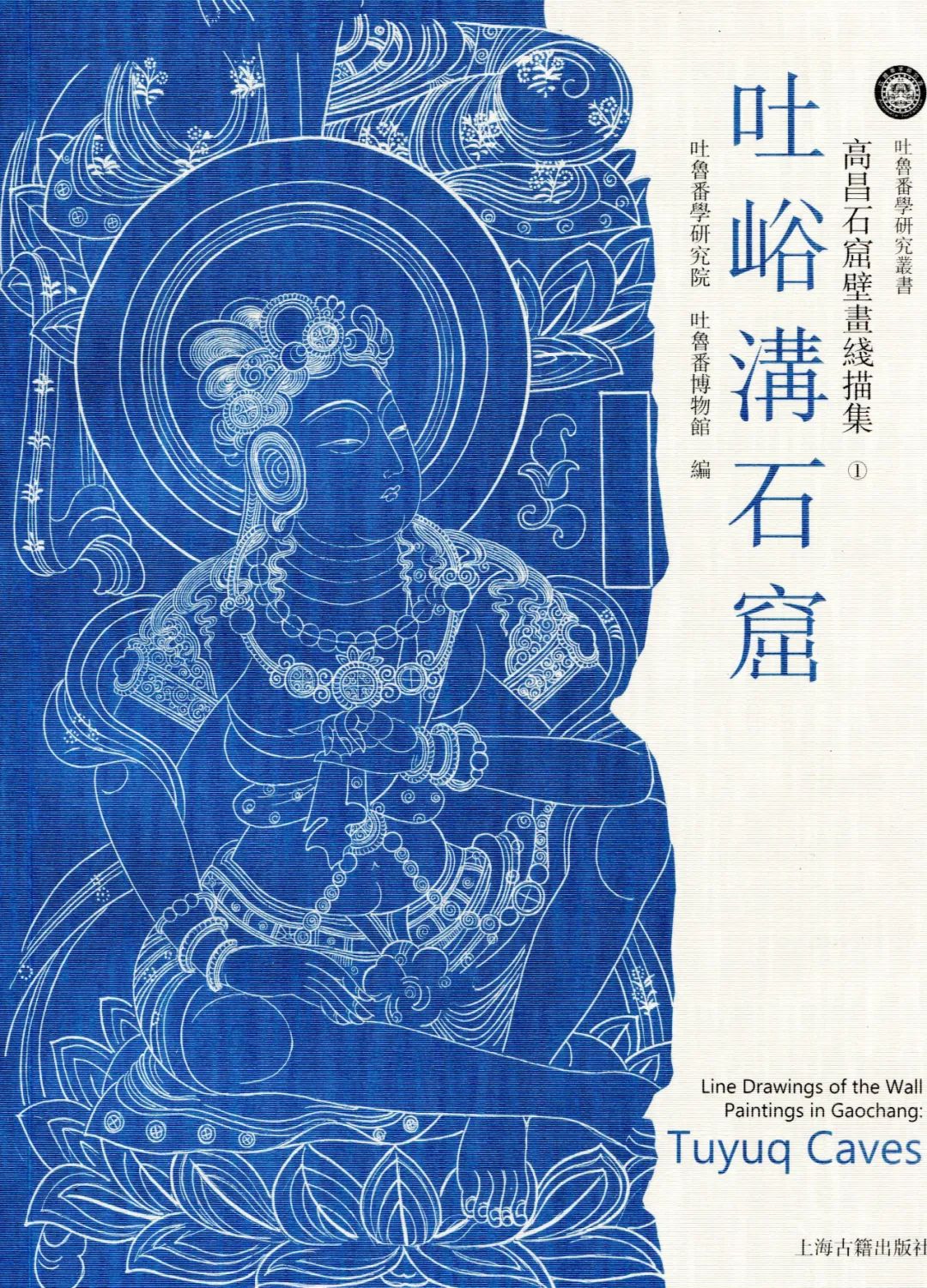

作为吐鲁番古代文化的典型代表与缩影,吐峪沟石窟承载着丰富的历史文化内涵,值得深入研究。但由于自然的侵蚀和人为的破坏,今天的吐峪沟石窟幸存壁画甚少,而且大都模糊不清。为了能够尽可能全面真实地保存现存壁画的丰富历史信息,吐鲁番学研究院的同仁不辞辛劳,孜孜矻矻,穷其心智,临摹了相当多的石窟艺术作品,并精选其中具有重要参考价值和文物保护价值的线描图,裒为一辑,编成《吐峪沟石窟壁画线描图》。著名敦煌艺术专家段文杰先生尝言,临摹绝非“一般人所谓比着葫芦画瓢的技术操作,而是一门值得深入探讨的学问”。质言之,临摹本身就是对古代艺术由表及里的深入研究。《吐峪沟石窟壁画线描图》所收均为临本之精品,不仅忠实于原作,而且用笔圆熟,画面准确,线条明快流畅,造型端庄浑朴,再现了古代吐鲁番的历史文化风貌和伟大的艺术创造力。

线描图集出版在即,编著者索序于我。石窟艺术本非个人所长,安敢置喙,但翻阅图集,不由浮想联翩,对艺术家们无怨无悔的执着追求和矢志不移的定力油然而生敬意,辞之不恭,故爰赘数语,意在表示祝贺,同时向学界推荐,冀以推进吐鲁番学的快速发展,和敦煌学比翼齐飞。

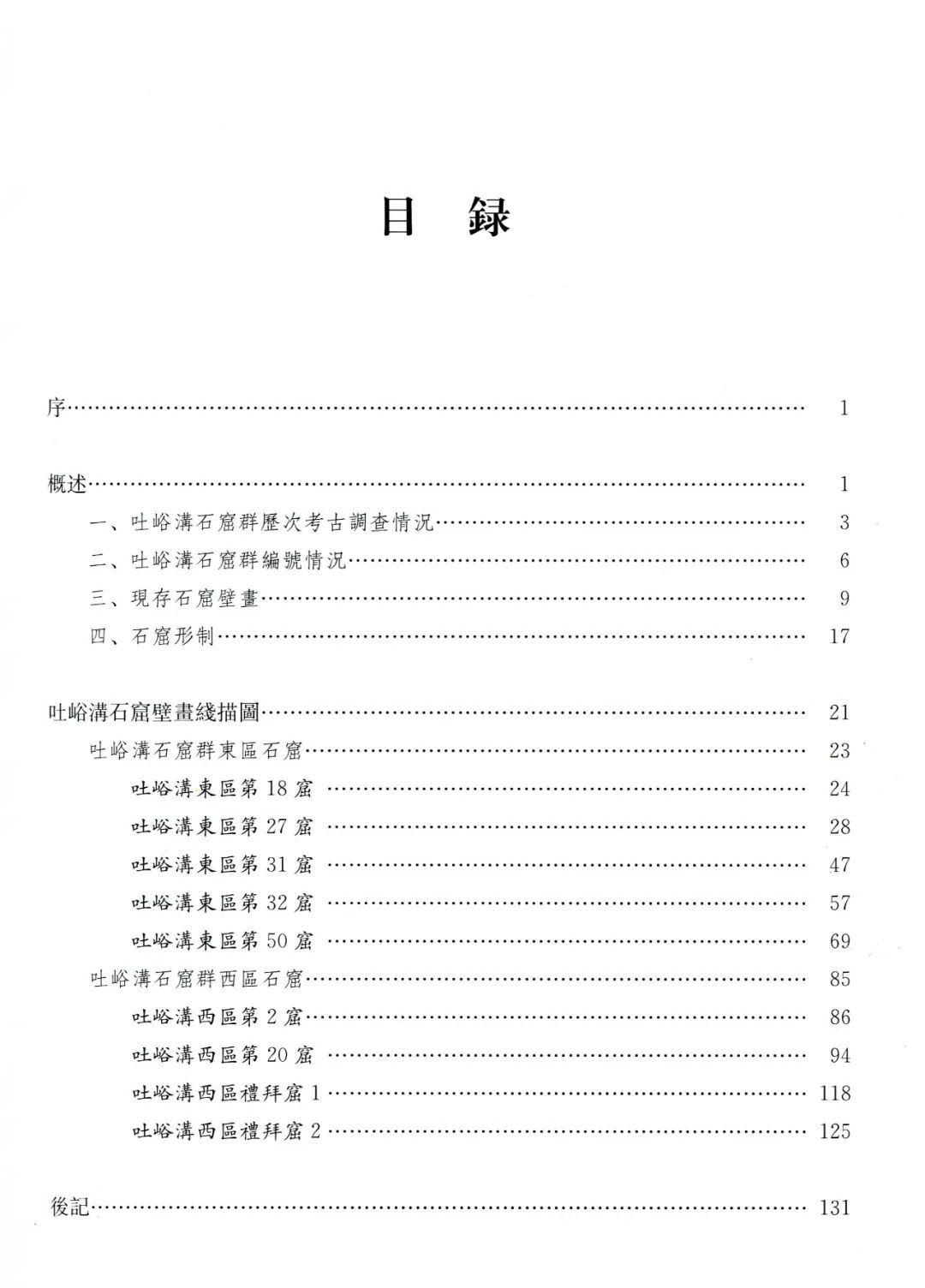

附:《高昌石窟壁画线描集①:吐峪沟石窟》目录