研究前沿

学术文摘丨建筑遗产“修复”理论的演变及本土化研究

《中国文化遗产》2019年第1期

建筑遗产“修复”理论的演变及本土化研究

陈 曦

“修复”作为保护实践的重要策略对于建筑遗产保护思想的演变产生了重要的影响。“修复”一词在西方的来源和演变,反映了修复实践与保护思想的互动关系和同步发展。修复实践中工具层面的合理性与保护思想中价值理性的对抗,“修复”在中国语境中的转译与发展,揭示出“修复”是塑造保护思想理性的的重要手段,需要批判性地纳入到理论体系和实践策略中。

修复;建筑遗产;保护实践;思想史;批判性

“修复”这个词在建筑遗产保护思想的发展历程中,一直是一个颇多争议的核心词,也是任何一个保护工程的参与者无法逃避的抉择。保护思想的形成与“修复”的产生与被批判息息相关,因为“修复”涉及到了保护的操作、实践层面,它与以追求价值理性为目标的保护观念形成了一种张力。意大利建筑史学家雷纳托·博内利(Renato Bonelli)把“修复”定义为“批判的实践”,指出了“修复”所叠加的技术与价值维度。在今天,“修复”也是保护工程中不可摒弃的一种有效手段,“重点维修”“局部复原”等词语都是“修复”在当代中国的演变形式,通过对“修复”这个关键词历史演变的考量,可以更有效地将其纳入到保护思想乃至操作手段的体系中。

1. “修复”实践与保护思想发展的关系

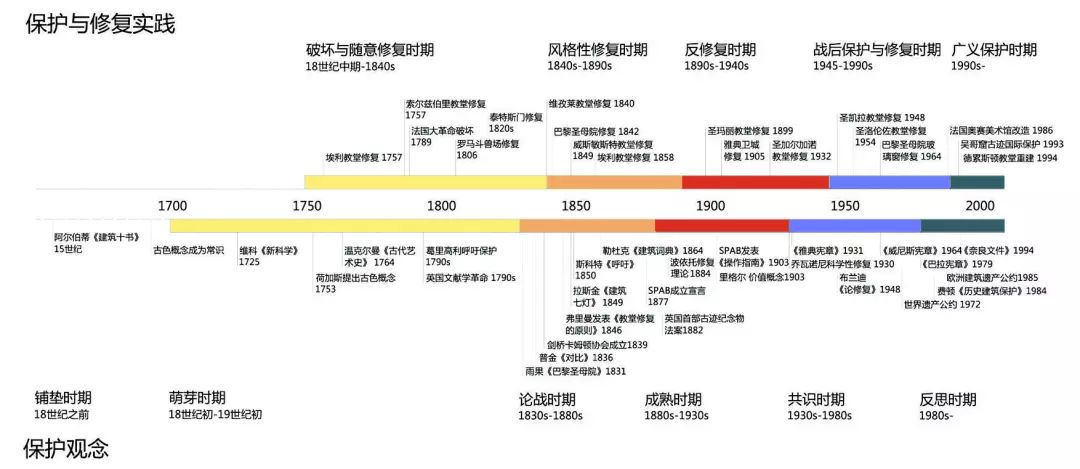

建筑遗产保护思想的发展历经了200余年,从争论期到共识期,再到反思期,逐步建立起了成熟的理论框架体系,而修复实践与保护思想之间存在着明显的互动关系。下文展现了这样并行的演变坐标系:一条是以遗产保护实践特征所划定的年代表,一条是相关的思想发展的时间表,并以相同的颜色来说明两者之间隐藏的关联性(图1)。

图1/修复实践与保护思想演变框架图

保护与修复的实践有这样几个阶段:

1.18世纪中期到1840年代:破坏与随意修复大行其道的时期。关键历史事件为英国教堂修复运动以及1789年爆发的法国大革命。活跃的建筑师包括了詹姆斯·埃塞克斯(James Essex,1722-1784)、怀亚特(James Wyatt,1746-1813)等,他们按照流行的风尚来进行随意的改建。

2.1840年代到1870年代为第二阶段:“风格性修复”在争议声中如火如荼进行的年代。以乔治·吉伯特·斯科特爵士(Sir George Gilbert Scott,1811-1878)、维奥莱特-勒-杜克(Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc,1814-1897)为代表的建筑师们对英、法两国重要教堂进行了风格性修复,如威斯敏斯特教堂、维孜莱教堂、巴黎圣母院等,他们试图恢复这些教堂的历史形象。

3.1870年代到二战之前为第三阶段:“风格性修复”走向了尾声,保护成为主流的实践策略,而修复也变得更加谨慎。重要的修复实践包括菲利普·韦伯(Philip Webb,1831-1915)对圣玛丽教堂的修复、雅典卫城的修复等。

4.1945年二战结束后到20世纪中期:战后保护与大规模修复的时期。风格之争不再是修复问题的关键,建筑遗产被置于更加广阔的城市文脉中去考量。修复、甚至重建成为了这个时代的实践主流。

5.1990年代直到今天:广义保护时期,国际社会对保护有了新的认识,不同地域的建筑遗产,因为其文化特殊性在修复问题上有着不同的表现。

另外一条线索是保护思想的发展线索,这条时间轴更加隐蔽和灵活,大致经历了这样一些阶段:

1.铺垫时期:从文艺复兴以来,人们开始意识到过去与现在的距离感,古色概念深入人心,但是保护与改造的边界并不存在,因此现代的保护意识尚未出现。

2.萌芽时期:18世纪初到19世纪初。在此阶段,历史被看作是理性发展过程,历史纪念物的保护成为了塑造民族国家身份的必要手段。至此,现代保护意识正式诞生了。

3.论战时期:1830年代到1880年代的50年间,“风格性修复”与“反修复”的争论达到了高潮,所谓“反修复”是以拉斯金(John Ruskin,1819-1900)、莫里斯(William Morris,1834-1896)为代表的历史学家的主张,他们呼吁保留建筑物现在的模样,哪怕是衰败的废墟,也不要臆造过去的风格。这一阶段以英格兰古建筑保护协会(下文简称SPAB)的成立为尾声。

4.成熟时期:19世纪末到1930年代。在这一时期,保护思想走向了成熟。奥地利艺术史学家阿洛伊斯·里格尔(Alois Riegl,1857-1905)阐述了对价值的解析。意大利的卡米洛·博伊托(Camillo Boito,1836-1914)、乔瓦诺尼(Gustavo Giovannoni,1873-1947)提出了“科学性修复”,认为“修复”是一门有着精确要求和严格规范的科学,可以通过考古学式的重组分析实现对历史的解读。他们的理论被整合进了1931年的《雅典宪章》。

5.共识时期:1930年代到1980年代。这一时期,国际社会以宪章、公约的形式推广了成熟的保护思想。其中切萨雷·布兰迪(Cesare Brandi,1906-1988)的“批判性修复”理论为《威尼斯宪章》中“真实性”“完整性”的概念提供了重要参考。

6.反思时期:1980年代到今天。随着越来越多的议题被列入保护的理论范畴中,建筑遗产保护的重点已经从对物质实体的保护转向强调文化的可持续发展。

从修复实践与保护思想演变框架图中,可以看到它们之间的互动关系,首先,思想总是领先于实践,它为实践指明了方向。这也是理论应用于实践的一般规律:譬如,在现代保护思想已经诞生之时,主流的实践还是随意修复;当拉斯金在《记忆之灯》中强烈谴责修复的虚假性时,主流的实践还是风格性修复,随后,“保护”才取代“修复”,成为实践主流。

其次,保护思想直接受到了修复实践的冲击。每一次保护思想的演变,都是对之前实践问题的反思,譬如论战时期的初期是对之前破坏与随意修复恶果的纠正;保护思想的成熟是对之前“风格性修复”问题的总结;而当代对保护思想的反思更是基于对二战后大规模修复、重建、城市复兴问题的总结。

总之,保护思想与修复实践总是在同步发展,思想总是领先于实践,而实践中产生的问题、得到的经验也在反哺着思想的进一步发展。

2. “修复”语义的缘起与演变

印欧语系中st(h)ã作为词根意味着“站立、置身”。在希腊语中,“stavros”意味着“栅栏、木杆、木桩”。在拉丁语中,“restaurare”是由前缀“re”和动词“staurare”组成,动词“staurare”意味着“强壮,使快速”,这就将印欧语系的词根“站立、置身”和希腊语的名词“栅栏”联系起来了。因为罗马早期的防御工事是由栅栏围合起来的,因此“restaurant”的最初含义为“更新栅栏,加强防御”,属于军事和建筑工程范畴,与筑城有关。这个词也与“修理”有关,因为它也包含了拉丁词根“parare”(准备)。

在整个中世纪,“restore”和“restoration”都是“修理”之意。在18世纪,“restoring”在建筑工程中与“修理”和“改进”是近义词。德昆西(Quatremère de Quincy,1755-1849)在1832年撰写字典时这样定义“修复”这个词:首先,是对建筑的工作;其次,是对损毁的纪念物原初形象的图像阐释。“废墟的残片可以被重组,因为只有这样才可以为艺术提供模型或者为考古学提供珍贵的线索。”至此,“restoration”仅仅是个中性的建筑工程词汇,可以理解为“修理、复原”。但是在19世纪后半叶,这个原义为“修理”的词有了“使完整”的含义,并且与逐渐席卷全欧洲的“反修复”运动联系到一起,从而牵涉到了艺术品或建筑物的价值判断问题。

在欧洲,“修复”沿着三条主线在进行。一条主要发源于英国,是艺术历史学家主导的,强调对于每个历史时期风格样式的尊重,特别是废墟如画状态的保留;一条是建筑师主导的,包括法国、德国、比利时等国,强调要将建筑恢复到历史上的某一风格时期,而历史学家对于“修复”危害的认识要早于建筑师;还有一种是意大利为主的科学性修复,将建筑置于更加宏大的城市文脉中进行考量。意大利的修复思想在二战以后逐渐成为国际保护理论的主流。

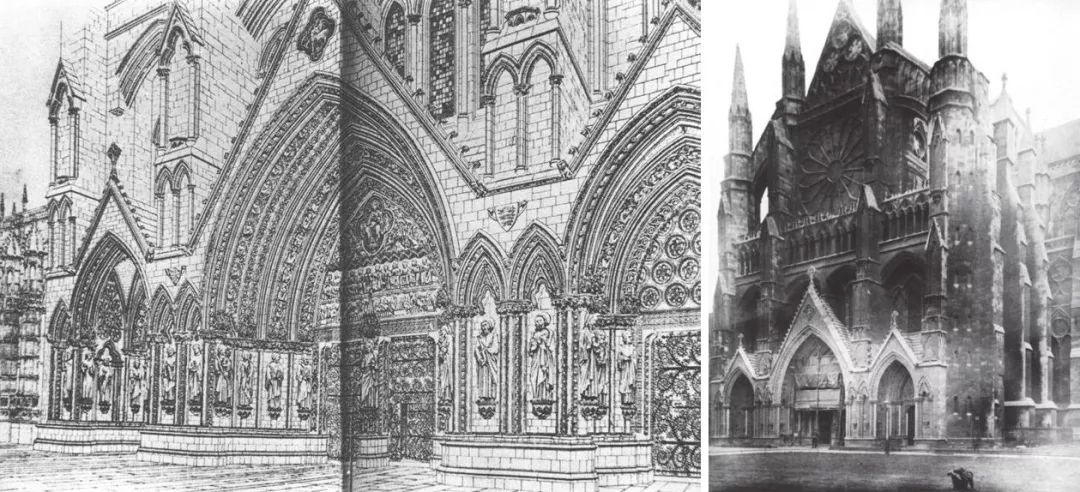

在19世纪下半叶的英国,“修复”被贬低为“所谓的修复”。拉斯金在《记忆之灯》中强烈地反对修复。他说:“所谓的修复,是最坏的一种破坏方式。修复总是谎言,它是最彻底的破坏,它就如同让死者复活一样荒谬。”比较贴近实践的史学家弗里曼(E.A.Freeman,1823-1892)给出了破坏性修复、保护性修复和折衷的修复三种策略。包括一直从事修复实践的建筑师斯科特也承认:“理性的现代修复体系对于古代艺术品的破坏比狂热信徒的肆意编造还要厉害。”(图2、3)在法国,“修复”沿着另外一条路线发展。从普罗斯珀·梅里美(Prosper Mérimée)到维奥莱特-勒-杜克,法国延续了“风格性修复”的理论。在1845年,梅里美给修复这样定义:“我们认为修复就是保护现存的,同时重建可以确认存在过的”。而勒-杜克认为:“修复一座建筑,不仅仅是要对它进行保存、修理和修改,而是要将它重新置于一种更完整的状态,甚至这种状态可能在历史上从来没有出现过。”法国的“修复”理论影响到了包括比利时、德国在内的国家。

图2/斯科特所做的威斯敏斯特教堂北翼殿入口设计

图3/威斯敏斯特教堂北翼殿

19世纪末期,在英国历史学家的努力下,“反修复”的保护思想逐渐在欧洲大陆得到了肯定。在1930年的雅典会议上,“风格性修复”被彻底终结了:“对无法避免进行修复的案例,大会建议过去的历史和艺术作品都需要尊重,而不能拒绝任何时期的风格。”

意大利的“修复”并没有纠缠于风格样式的选择,而是秉承了历史主义的思想,将历史建筑视作是今日城市结构、建筑符号形成的来源,因此,对其研究和保护重在对历史价值的延续,也即精神(价值)超过了物质形象(风格)。博伊托、乔瓦诺尼所提出的“科学性修复”,是在实证主义的立场上,将各个时期的建成物看成是拥有等同价值的保护对象,同时依据物质文化观念,试图通过科学严谨的保护措施来还原真实的过去,展现历史建筑背后所蕴含的人类社会生活。

切萨雷·布兰迪的“创造性修复”将这种观念在保护思想上推广得更远。在保罗·菲利波(Paul Philippot)的推动下,布兰迪的三条修复准则在ICCROM(国际文化财产保护与修复研究中心)报告中得到承认。这三条推测包括:1.任何重组在近距离都应该很容易辨认,但同时又不应该违抗修复中的统一性;2.任何直接影响形象的物质部分都不可替换,因为它们组成了意义(aspect)而非结构(structure);3.任何修复都不应该成为未来必要干预的障碍,实际上,而是应该给它提供便利条件。布兰迪的修复理论为《威尼斯宪章》提供了重要参考,意大利的修复思想逐渐成为了当代保护实践的主流(图4-6)。

图4/1761年Santa Chiara教堂内景

图5/战后被毁的教堂

图6/“批判性修复”后的教堂

3. “修复”的国际共识及趋势:从《威尼斯宪章》到《克拉科夫宪章》

在国际的语境中同样表现出对“修复”认识的变化,这表现在一系列国际会议文件和研讨会的出版物中。

1968年的《威尼斯宪章》,在第9条这样描述修复:“修复过程是一个高度专业性的工作,其目的旨在保存和展示古迹的美学与历史价值,并以尊重原始材料和确凿文献为依据。一旦出现臆测,必须立即予以停止。此外,即使如此,任何不可避免的添加都必须与该建筑的构成有所区别,并且必须要有现代标记。无论在任何情况下,修复之前及之后必须对古迹进行考古及历史研究。”该宪章的“修复”部分尊重了之前英国理论中对于不同价值都需要得到尊重的内容,同时将布兰迪理论纳入其中,通过审美和历史的整合,综合考虑整体的价值和介于古迹和环境之间的关系,以此来解决古迹修复的问题。虽然《威尼斯宪章》根植于传统的保护哲学,但是它带来了方法论上的两个创新:首先,扩大了建筑环境和修复在区域范围内的应用领域;其次,相对于正式的证据,它引入了基于辩证判断的解释学价值作为一种非经验的、修饰性的手段。

1999年的《巴拉宪章》表达了英语体系中对“修复”的惯性认知:“修复是将现存的残片恢复位置,实现一个之前已知的状态,要移去添加物或者重构而不添加新的材料。”这说明,在英语中,修复相当于恢复,但《巴拉宪章》也承认修复和重建应当揭示遗产地的文化重要性的各方面。这是在1994年《奈良真实性文件》所提出的“真实性”讨论的基础上作出的重要转变。

2000年的《克拉科夫宪章》,副题为“建成遗产的保护与修复准则”,其意义在于它将保护与修复整合成为一个独立的措施。在第六条中提到:“保护需要合适的‘修复项目’,它决定了方法和目标。很多情况下,遗产也需要被合适地利用,适应现存的意义和空间。对于历史建筑的工作必须要关注呈现的所有历史时期。”保护与设计应该相互学习,设计者学习保护者的方法论和严谨,保护者学习干预必须要遵循空间、意义的建筑学规律,形式与功能的联系,和恰当的技术。

近年来涌现了更多的定义。包括迈克· 佩策特(Michael Petzet)在《威尼斯宪章》形成40年后的纪念文中所提出的:“修复意味着重新树立;因此,它不能被认为是一种保护措施,而应该从保护、守护中被区分,就像是整饬一样。”在2005年,9位活跃在保护理论界的意大利学者们出版了论文集《什么是修复?》,他们提出了更加尖锐的意见,认为“修复”具有纯粹的历史本质和多变的形态。在2006年里斯本的国际研讨会上,与会学者这样提出:“修复是一个试图将文化遗产传给后代的活动,在一个多学科的保护学科中,为了保护存在和确保成果,特别是尊重身份(原初的完整性的综合)……”。

4. “修复”在中国语境中的转译

在中国传统修缮理念中,并存有“修旧如旧”与“因旧为新”两种思想,但这与西方的“保护”与“修复”思想绝不能简单地划等号。“修旧如旧”即是“恢复旧观”,体现更多的是对建筑风貌的恢复,对原物的尊重和对历史事件的追忆以及对古代文化传统的复兴。

“修旧如旧”乃是对建筑本身与建筑文化的双重复兴。修旧如旧的思想在现代被重新定义为一种遵照原物修复的原则,得到延续。

“因”即因袭,“因旧”即是参照原先的形制,利用原有的建筑材料,建成效果讲究“恢复旧观”即恢复到历史上建筑落成时的壮观景象。“因旧为新”是常态,甚至“拆其旧而新之”也是常态。譬如说岳阳楼在宋代和明成化年间的两次大修实际上都是重建。

“修复”在中国的语境中,受到了中国传统哲学和营造观、梁刘以来形成的中国现代保护思想以及西方保护观念的共同影响,形成了富有特色的“中国式修复”。

在1934年的曲阜孔庙修复中,梁思成的看法是:

“我们须对于各个时代之古建筑负保存或恢复原状的责任……所以在设计上,我以为根本的要点在将今日我们所有对于力学及新材料的知识,尽量地用来补救孔庙现存建筑在结构上的缺点,而同时在外表上,我们要极力地维持或恢复现存各殿宇建筑初时形制。”

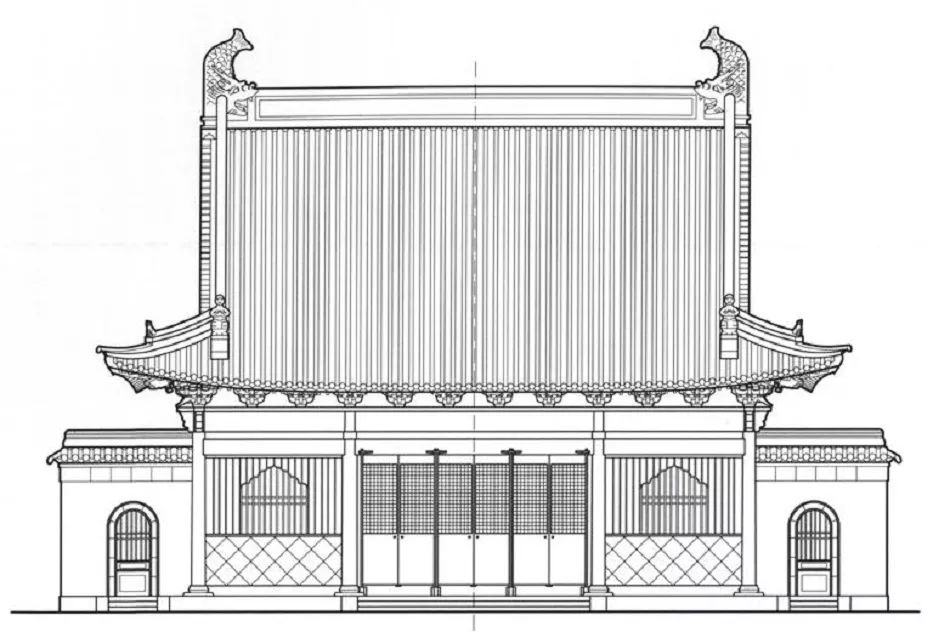

可见,在梁思成的认识中,今天的科学可以弥补古建筑结构上的缺憾,而恢复建筑初时的形制也是必要的。这可以算是“修复”在中国现代保护中的第一阶段。真如寺大殿(图7)、五台山南禅寺大殿、福州华林寺大殿都是这一时期的代表作品。

图7/真如寺大修前后对比图

1963年,梁思成在扬州关于古建保护的报告上说:“……我的牙齿没有了,在美国装这副假牙时,因为我上了年纪,所以大夫选用了这副略带黄色,而不是纯白的。排列也略稀松的牙,因此看不出是假牙,这就叫做‘整旧如旧’”。楼庆西指出这可能是梁思成根据中国传统审美而提出的主张。实际上“整旧如旧”在很长一段时间一直作为文物建筑保护修复实践中的准则,这是“中国式修复”的第二个阶段。承德避暑山庄、南禅寺大殿的修复是这一时期的代表作。

形成于1964年的《威尼斯宪章》被介绍到中国来,已经是20多年以后的事情了。1986年陈志华在《世界建筑》杂志上发表了《保护文物建筑及历史地段的国际宪章》一文,将《威尼斯宪章》的全文发表出来。同年9月他在《建筑学报》上发表了《我国文物建筑和历史地段保护的先驱》,将梁思成的思想与《威尼斯宪章》等文件进行比较。可以说,陈志华的工作第一次将西方的保护理论系统地介绍到了中国,给长期以来一直坚持“整旧如旧”思想的中国建筑界带来了新的思考。在陈志华的翻译中,严格地定义与区分了“保护”与“修复”,将之前保护界常用的“保存”“复原”“修葺”等词汇统一。在此之前,(大家认知的)“修复”类似于“复原”,也是保护方法的一种。通过《威尼斯宪章》的传播,人们开始了解原来“修复”不等于“复原”。《威尼斯宪章》中“任何不可避免的增添部分都必须跟原来的建筑外观明显地区别开来,并且要看得出是当代的东西”与梁思成所提倡的“整旧如旧”的概念有明显的区别。河北正定广惠寺华塔、蓟县独乐寺观音阁的修复都是这个时期的代表案例。这个时期,国际的保护已经进入了广义保护时期,从吴哥窟的国际援修、雅典卫城的修复上可以看到,国际上对于“修复”与中国有一些不同:譬如更加强调“统一”而非“区别新旧”、强调传统工艺的使用等。

随着国际保护理论的大量引入,包括以木构修复理念为代表的《奈良真实性文件》、强调地方文化特殊性的《圣安东尼奥宣言》,尤其是被《中国文物保护准则》借鉴的《巴拉宪章》的传播,“修复”变得更加谨慎,也更加强调文化的地域性,譬如《曲阜宣言》《北京文件》都强调了中国木构建筑遗产的特殊性。在实践的指导文件中,会使用“局部”“重点”来限定“修复”,并且试图用多种详细的说明来细化其可能的表现形式。例如,在发表于2002年的《关于<中国文物古迹保护准则>若干重要问题的阐述》中,沿着“重点修缮”和“局部复原”的体系发展,提出了“现状修整”和“重点修复”的概念,试图完善“修复”的范畴,并用“少昊之都”石牌楼与晋祠圣母殿的修复案例来说明“现状修整”和“重点修复”的区别。

5. “修复”的回溯与展望

一步步地追溯使历史的本来面貌逐渐清晰。“修复”从一个工程上的术语,转变为“带有侮辱性的俗语”,又经过“科学性修复”“创造性修复”的探索,最后被整合进了今天建筑遗产保护理论的框架中,这种转变既富有戏剧性,又令人深思。建筑,作为人类生活场景的载体,以及具有诸多价值的实体,必须经过人们的评判和选择,才会转变为建筑遗产。这种评判和选择的过程必然是主观和善变的,而对建筑实体的操作过程却是客观和冷静的。建筑遗产保护思想的形成正是不断地从“修复”实践中汲取灵感,又不断给予反馈。一方面,追求价值理性的保护思想因为“修复”实践的制约而发生了改变:“可逆性”“统一性”等具有实践意义的观点出现在保护思想中;另一方面,受到保护思想影响的实践者们,也在修复工程中发展出更具有适应性的技术。

今天的“修复”实践置身于更加广阔的语境中。当代的保护观念被认为具有越来越多的动态特征,保护的准则也必须要考虑到文化多样性的问题。当代的实践进入到广义保护时期,所谓广义保护,包括了狭义的保存、修复及其他相关活动。修复和保存在实践中就像双胞胎一样相伴而生,互为因果,无法分离。因此讨论的重点从“是否应该修复”转变为了“如何修复”:如何保证修复程序的正义、技术的可靠,修复期间的管理,成为了需要重点考量的方面。

随着对西方保护思想的认识逐渐深入,以及与国际修复实践更加频繁的交流,中国语境中的“修复”也会更加强调本土文化特性和传统营造特征。在《中国文物古迹保护准则》及其案例阐述文件、《北京文件》等中国保护思想的阐述中都体现了“修复”的影响,只有切实理解修复的缘起和演变,以及在中国的转译过程,我们才能更好地将“修复”这一具有批判性的策略更好地纳入到遗产保护的实践中。

本文系国家自然科学基金“国际建筑遗产保护思想的演进及其本土化研究”(项目编号:51508361)研究成果。

本次发布版本略有改动

陈曦,苏州大学建筑学院讲师、历史建筑保护工程专业负责人,同济大学建筑历史与理论博士、同济大学-德国包豪斯大学双学位硕士、东南大学建筑学学士、香港大学交换生,《建筑遗产》学刊特约组稿人、苏州市文物保护与鉴定委员会专家。主要从事建筑遗产保护理论研究,关注中外建筑遗产保护的理论与地域化实践、中外建筑文化交流与语境转换、风土聚落及历史建筑的适应性保护等领域。主持国家自然科学基金“国际建筑遗产保护思想的演进及其本土化研究”等各类科技计划多项。于《建筑学报》《建筑师》《时代建筑》等各类核心期刊发表多篇论文。

相关链接:

建筑遗产保护思想的演变

审美意愿:对古迹美学的认知(上)

审美意愿:对古迹美学的认知(下)

美术遗产

美术 | 考古 | 建筑 | 文物保护