深度阅读

乌兹别克斯坦,桑与棉编织的国度

中

国与印度这两大文明古国,给中亚带来了蚕桑缫丝与棉花种植。走在阿姆河、锡尔河之间的广袤原野上,到处都有碧绿的棉田,而田间地头最常见的树木,则是成排的桑树。唐代,今乌兹别克斯坦地区跟中国的关系是那么密切,而今天的中国人对乌兹别克斯坦,却十分陌生。从桑与棉入手,作者将带我们认识这个神秘国度。

走在乌兹别克斯坦阿姆河北岸广袤的田野中,这里最大片的绿色是棉田与桑树。大片棉田像一块块巨大的棋盘,一列列桑树则如棋盘上的“鸿沟”——楚河汉界。来年开春发芽之前,农人要对桑树进行修剪,被修理的主要对象是枝条的顶端。图中这些被剪掉枝条头部的桑树,被当地人称为“断头桑”,这样做的目的是抑制植物的顶端优势,然后就能把更多营养转移到侧枝上,以生出更多的花蕾。

选编于《中国国家地理》撰文/毛铭

看一眼国徽就知道桑与棉在乌兹别克斯坦有多么重要

乌兹别克斯坦,号称“中亚之中”,是亚洲腹地中的腹地。对于今天的中国人来说,这是个极其陌生而神秘的国度。不过,历史上的今乌兹别克斯坦地区,是汉唐人络绎不绝的地方。就像日本被视为“菊与刀”的国家那样,我觉得乌兹别克斯坦可以用“桑与棉”来概括。制丝的蚕桑,纺织的棉花——曾经是那个时代中亚地区的主角,那些精美的丝棉制品随着粟特人的步伐,走南闯北。今天,古丝路不再辉煌,但中亚的蚕桑与棉纺织业,仍发挥着余热。

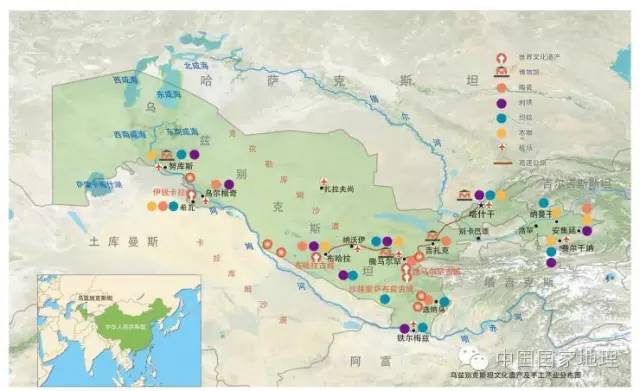

乌兹别克斯坦是中亚五国中人口第一大国,也是中亚地区丝路文化遗存最为丰富的国家:乌兹别克斯坦国土的大部分位于阿姆河、锡尔河之间,两河分别发源于帕米尔高原、天山山脉,向西北汇入咸海——该流域在汉唐时期称为“河中之地”。两河之间的文明走廊,历经岁月洗礼和战争摧残,还保留着许多引人入胜的古城与恢弘的历史建筑,还有大量传统手工艺也保留了下来。这些文化遗产,与丝绸之路迷人而血腥的历史,深深纠缠在一起。乌兹别克斯坦拥有阿姆河、锡尔河文明走廊的大部分地区,孕育出丝绸之路上的许多重镇,是中亚历史文化遗存最为丰富的国家。

看看这个国家的国徽就能知道这两者是多么重要了:其圆形国徽左右两侧,白色棉桃和金黄麦穗组成的条带,犹如一对展开的翅膀;棉桃中的绿色波纹,则是蚕桑的象征。不过,这两种风物都不是本国的“土特产”——它们都是舶来品。桑树来自出产丝绸的故乡、古丝绸之路东端的中国。而棉花,则来自另一个文明古国印度。亚洲两大文明交相辉映过程中,桑与棉是直接的见证者,也是参与者。桑与棉,像两位出色的文明使者,它们不仅仅是两种作物,还深刻影响了当地人千百年来的生活——作为异域文明的舶来品,它们罕见地被视为国家的象征,成为国徽上的“贵客”。

“桑之未落,其叶沃若。”《诗经》这样描述原产于中国黄河流域的桑树景观。华夏先祖发明了养蚕缫丝(据传是黄帝的妻子嫘祖所创)。从华夏文明滥觞地(黄土高原南部一带)向西平行移动约4000公里,就是中亚的阿姆河—锡尔河流域。这里,跟中国的黄土高原、华北平原,有着接近的纬度和温热条件。所以,基本不用适应,桑树很快在中亚生根。

阿姆河、锡尔河是中亚的两河,犹如中东的幼发拉底、底格里斯河,中国的黄河、长江。从源头帕米尔高原,到河流尽头的咸海——锡尔河左岸以南、阿姆河右岸以北,汉文古籍称之为“河中之地”。与其他“两河地区”相比,中亚的两河流域,没有形成具有世界影响力的文明。这里是亚欧大陆腹心,却是众多文明的边缘,它扮演的角色不是摇篮,而是走廊、客厅、枢纽、中转站。跟其他两河地区不同,“河中之地”不光有农耕文明,更孕育了赫赫有名的商业族群——粟特。

粟特人,生活在阿姆河、锡尔河地区,操中古波斯语,从我国的东汉时期直至宋代,他们充分利用“河中”的交通优势,往来活跃在丝绸之路上。跟随粟特商队步伐,进入中国长安、洛阳等地的,还有风靡教坊的胡旋舞的艺人、入朝为官的胡人(安禄山、曹令中等)——这些都是著名的“粟特制造”。

对于粟特人聚居的河中之地,北非摩洛哥的旅行家伊本·白图泰曾这样描述:“此地葡荫连架,香料丰美,羔羊肥鲜,乳浆醇浓……”自青铜时代开始,这里陆续种植粟米、小麦、葡萄、水稻、玉米,跟桑棉一样,这些作物也都是丝路上的舶来品。

阿姆河绿洲上布满了星星点点的聚落,一个个静谧的院落就藏身绿荫之中:在地图上,乌兹别克斯坦大部分国土被沙漠或荒漠所覆盖,到处都是苍黄的色调。现实往往与想象有较大的反差:因为有阿姆河、锡尔河及其支流的滋养,荒漠地带散布着许多河谷绿洲,绿洲上点缀着星星点点的市镇、村落。走在这些市镇或村落的街头,随处可见成片的绿荫和果园。如果有机会走进静谧的院落,院子里一定会拉满了葡萄藤,藤下则摆着一溜长桌——坐在桌前,好客的主人会邀请你在葡萄架下享用美餐。不经意间举头,你可要小心树上的累累果实,熟透的它们随时有可能落下来,砸中你的头部。

驱车行进在阿姆河北岸的公路上一路上目不暇接的水果摊是当地特色的风景线:除了盛产“白金”棉花,乌兹别克斯坦还是中亚重要的水果产地。本刊的中亚采访团一行,驱车在阿姆河北岸的公路上,正赶上了水果成熟收获季,一路上兜售水果的摊点让人目不暇接。乌兹别克斯坦的农家孩子,在暑假的时候,常常会帮家里摘果子,熬制樱桃酱、黄桃酱、杏子酱。图为乌兹别克斯坦乡下售卖黄桃的姑娘。

光热条件充足的乌兹别克斯坦,是中亚最重要的瓜果生产基地:乌兹别克斯坦是中亚最重要的瓜果生产国,瓜果年产量在250万吨以上。因为昼夜温差大、光热条件好,这里所出产的水果含糖量大,汁多肉厚。图为夏季城市郊区的水果批发市场。在乌兹别克斯坦,一年四季能看到不同种类的水果:冬天能吃到苹果、香梨、柑橘;春天有草莓、樱桃、桑葚、李子、杏;夏天有葡萄、香瓜、哈密瓜;秋天是许多瓜果熟透的季节,品种之丰富更是让人眼花缭乱。水果量实在太大,家家户户都会制作各种果酱和“甘姆波特”(类似水果罐头),盛在大玻璃瓶子里,一直可以密封保存,留着冬天食用。图为乌兹别克斯坦某巴扎中的一处水果零售市场。摄影/宋文

乌兹别克斯坦流传着这样一句话:带上50个馕就可以穿越克孜勒库姆沙漠:穿越悠长的丝路时,不易变质的面食——馕是旅行团和商队最重要的食物。如今,它仍是中亚地区最重要的、不可缺少的面食。馕是乌兹别克人每天必吃的传统主食,这里的人们对馕有特殊的感情。当地流传着这样一句话:带上50个馕,就可以穿越克孜勒库姆沙漠。可见,馕不但是乌兹别克人的主食,还是帮助人们在恶劣环境中生存下去的亲密伙伴。乌兹别克斯坦的馕有数十种,其中最负盛名的是撒马尔罕馕。撒马尔罕馕中通常有蜂蜜、葡萄干、核桃等辅料,上面有各种各样的花纹。乌兹别克斯坦的手工馕,由一种特殊的桶状炉子烘烤而成,炉子的材质主要是泥土和羊毛,有助于保留馕的原始香味。

蚕桑是中国带给中亚的礼物,粟特锦是丝路文化的重要见证

考古发现证明,蚕桑之业至少在公元4世纪十六国时期就传入了中亚。中国新疆和田丹丹乌里克遗址出土的传丝公主木板上(据考证该木板为十六国时期)有生动的描绘,说蚕种被藏在远嫁的公主王冠里,经过长途跋涉,进入西域,然后传入中亚。撒马尔罕古城遗址历史博物馆中,一幅彩色壁画中,唐高宗的使臣参加了粟特王的盛会,携带着蚕茧、生丝和白绢作为贺礼。可以说,蚕桑文明是古代中国给中亚绿洲最重要的礼物。

智慧的中亚粟特人,不仅将中国丝织技艺带回故里,还出了许多有才华的工匠,反过来影响了丝绸故乡的技艺。比如早在中国隋代(581—618年),粟特人何稠就曾入朝为官,官职是专门管理丝织业的“织锦官”,他发明并织造出的产品,被称为粟特锦。带有骏马、狮子、野猪、孔雀、梅花鹿等纹饰的连珠圈,是粟特锦的标志性图案。一件粟特锦制成的长袍曾见于唐代画家阎立本的《步辇图》中,当时谒见唐太宗的吐蕃宰相噶尔东赞穿着这样的华服。到了公元658年,来撒马尔罕拜谒的波斯使臣身上也出现了同样的着装。大约在唐玄宗时期,有不少粟特锦从中国传至日本,实物今藏于日本奈良东大寺正仓院。

德国学者亨宁在蒙古入侵前夜花剌子模的法律文书中,曾找到过关于粟特锦“赞丹尼奇”的文字记载:(有人)在布哈拉买赞丹尼奇数匹,每匹当为十六肘(长度)……赞丹尼奇又分为布哈拉和花剌子模两个品种。“赞丹尼奇”,是粟特锦中特别著名的一种。在纳尔沙希写于10世纪的《布哈拉史》中,言及布哈拉附近的Zandana村,写道:“赞丹尼奇(Zandaniji)是一种地方特产……许多这种布料是在布哈拉的其他村落织造的,但是也叫做赞丹尼奇,因为它最先出现于这个村。”中国宋代文献《册府元龟》也记载:“(唐)开元五年(717年)三月……康国遣使献毛锦、青黛。”康国,即今撒马尔罕地区。

“赞丹尼奇锦”在萨曼王朝(892—999年,波斯人在中亚建立的政权)时期出产达到鼎盛,传到拜占庭帝国都城君士坦丁堡(今伊斯坦布尔)时,风靡全城。到了奥斯曼土耳其时期,“华丽苏丹”苏莱曼一世从1555年起从撒马尔罕大量进口金丝银线绣锦袍,郁金香纹样的长袍特别流行,至今在伊斯坦布尔的老王宫可看到大量藏品。

欧陆各国人也对这种锦心醉神迷。1914年,在俄罗斯友人休金的客厅,法国野兽派画家马蒂斯被眼前中亚的织锦所深深震撼。此后终其一生,马蒂斯都在用画笔向西方推广中亚织锦。他写道:“(中亚)每到晾晒丝绸的季节,漫山遍野飘扬的丝绒、缎子、塔夫绸,好似一场盛开的焰火,喷射出灵感和遐思。”无论是1628年的英国外交官雪利,还是1880年沙俄画家笔下描摹的贵族们,都穿着这种锦袍。

1917年后,乌兹别克织锦技艺被视为“沙俄帝国封建残余”,一度被苏联禁止织造。直到20世纪80年代,这一产业才有所复苏。苏联解体后,乌兹别克斯坦重工业整体衰落。此时,织锦等丝路遗留的传统产业,成为乌国出口创汇的支柱性行业。如果有机会走进撒马尔罕、布哈拉城郊的村落,我们随时可以听见家家户户的机杼之声。最大规模的丝绸工厂在费尔干纳盆地重镇马尔吉兰。古代各国贵族迷恋的丝绸,是如何生产出来的?从蒸茧、抽丝到织出khanatlas面料——在yodgorlik丝绸厂的作坊,可以看到全部流程。乌兹别克斯坦能够成为第三大丝绸生产国(前两位是中国、印度),马尔吉兰的丝绸业举足轻重。

乌兹别克斯坦是全球第三大丝绸生产国,传统的金针刺绣是该国女性专属的行业:棉花洁白柔软,丝绸轻盈华丽。除了棉花,蚕桑业也是乌兹别克斯坦重要的产业,其丝绸产品产量紧随中国、印度之后,列世界第三位。早在古丝绸之路繁盛的中国隋唐时期,产自中亚的“粟特锦”就已经风靡欧亚大陆了。丝路留下的传统产业,如今依旧在这个国家的社会经济中占有一席之地。上图中,在传统的手工作坊中,富有经验的艺人正在用传统的方式为丝绸染色。“suzani”是乌兹别克斯坦的传统金丝针绣,通常是女性从事的行业。1921年灭亡之前,布哈拉汗国(1500年至1920年间,中亚河中地区由乌兹别克族人建立的政权)的贵族们,醉心于奢华珍贵的绣品,如华丽服饰、帷幔与配饰,尤其是铺在马背上的毯子。在冬季,女孩子们经常繁忙地干着绣活,她们用链绣和扣眼绣等针法熟练地在丝绸或棉布上绣出各种花草或几何图案。摄影/刘辉

在德国柏林亚洲艺术馆、英国维多利亚博物馆、美国纽约大都会博物馆,都有专门兜售乌兹别克斯坦锦袍的专柜。奥运会等重大赛事中,乌兹别克斯坦的拳击手、摔跤手和举重手们登台领奖时,如果仔细留意,你会发现:他们身上的领奖服不是“阿迪达斯”,不是“耐克”,也不是“李宁”,而是用“粟特锦”做的绣金袍。

在古城撒马尔罕至今还能看到8世纪从中国传入的桑皮纸技艺

撒马尔罕是古丝绸之路上的最重要交通枢纽之一,作为丝路重镇的它,坐落在中国、印度、波斯三大文明交汇的十字路口位置。美国汉学家薛爱华曾撰《撒马尔罕的金桃》一书,专写唐代舶来的珍禽异果;诗人弗雷克写的《驶向撒马尔罕的金色旅程》,则让无数旅行家向往这里。图中的恢弘建筑是现在撒马尔罕城的标志性建筑之一,是帖木儿汗以其妻子贝贝哈嫩名字命名的清真寺。1399年,帖木儿汗修建起的贝贝哈嫩清真寺,恢宏程度可与西班牙阿尔罕布拉宫、印度泰姬陵等伟大的建筑齐名。许多西方作家喜欢说,贝贝哈嫩来自中国——确切地说,她出生于察合台汗国,出生地在今中国新疆。贝贝是阿拉伯语中的“女子”,哈嫩是乌兹别克语中的“妻子”(源自“可敦”,突厥语王后)。所以,贝贝哈嫩本是一个泛称,后来特指这位尊贵的王后,这样一来,其真实名字则早已不为人知。为了修建这座建筑,帖木儿召集了伊斯法罕的建筑师、大马士革的烧砖人、设拉子的瓷釉匠、德里的木雕工。1897年的一次地震中,这座华丽的建筑部分倒塌,20世纪70年代开始了一次重修,直到今天仍在进行中。摄影/刘辉

“本不当知的欲望/驱使着我们/走上通往撒马尔罕的金光大道。”英国诗人弗莱克于1913年写的诗,唤起了人们对撒马尔罕的无限向往。这个中亚最古老的聚居之城,在亚历山大帝国时期,就已经有高耸的城墙了。中国的盛唐时期,撒马尔罕是丝绸之路的枢纽,也是深刻影响唐朝政治、文化的粟特人——安禄山与“胡旋女”故里。

优越的地理位置,给撒马尔罕带来了贸易和手工业。1911年,沙俄摄影师普罗库丁沿着中亚大铁路旅行,拍摄了一批世界上较早的彩色照片。其中一张照片上,一位坐在自家木门小铺里的撒马尔罕商人,身后堆满了丝绸和毛毯,眼前则是流水般的丝路骆驼队。直到今天,撒马尔罕依旧是联合国关注的丝路手工艺之都。

桑皮纸技艺,是其中重要的一种。除了养蚕制丝,桑皮纸是桑树衍生的另一项伟大发明。712—751年,大食(阿拉伯)帝国军队攻略中亚时,发现了当地桑皮纸技艺的存在——他们把当地人使用的桑皮纤维纸称为“撒马尔罕纸”。1300多年后,撒马尔罕郊区Koni-Chil村一家手工纸作坊,至今仍保留着8世纪从中国传来的桑皮纸制作工艺。

宁静的小院里,桑皮纸技艺传承人Zarif Mukhtorov向我们介绍,桑皮纸技艺分为8个步骤:首先要将收集的桑树皮经过一天清水浸泡,直至外层树皮软烂。然后,工人通过工具将树皮刮去,只留下树枝的纤维部分。纤维经沸煮后晾干,再用水车推动石舂捣烂。捣烂后的桑枝纤维放在水中,用篾子筛出一张毛纸片。然后,将毛纸片移放到木板上,夹在两层木板中间,用石头压平。再将湿润毛纸片贴在木板上晾干。最后,用牛羊角或海螺打磨纸片表面直至光滑,一张桑皮纸才算完成。

1300多年前,唐代撒马尔罕的粟特人从长安学到了这种造纸技艺,阿拉伯人进入中亚后,经过撒马尔罕,又将造纸技术西传至阿拉伯、小亚细亚,直到欧洲。如今,原汁原味的桑皮纸技艺,只有乌兹别克斯坦撒马尔罕和中国新疆的少数几名老人能够熟练掌握。

与撒马尔罕的商业繁华相比,布哈拉城显得更为庄重。布哈拉的波斯语意为“祈福之城”,它离克孜勒库姆沙漠几乎只有一步之遥,但被绿洲滋养的古城内处处可见绿茵。萨曼王朝(892年—999年)时期,布哈拉作为其都城,一度拥有350多个清真寺和100多个经学院。图中的卡扬宣礼塔,是布哈拉最著名的标志性建筑,这座高46.5米的高塔,建成于1127年,坐落在布哈拉市老区中心大清真寺旁。插图是布哈拉艺人创作的一张细密画,左侧是中亚古城布哈拉,右侧是颇具中国风情的古城楼。

没有硝烟的“棉花战争”,乌兹别克斯坦的棉花市场被诸多大国所觊觎

大约在贵霜帝国(约公元45—375年)时期,棉花种植技术从天竺传入中亚。中国境内发现的最早棉布,是公元初产自中亚、出土于中国新疆尼雅的“女神持丰饶角”蜡染布。汉文史籍中,棉布最早称为“白叠布”。唐代僧人慧超在游记中说,撒马尔罕产“细布白叠”,即棉布。对于东土大唐来说,丝绸当时并不罕见,但棉布却是一种稀罕物。

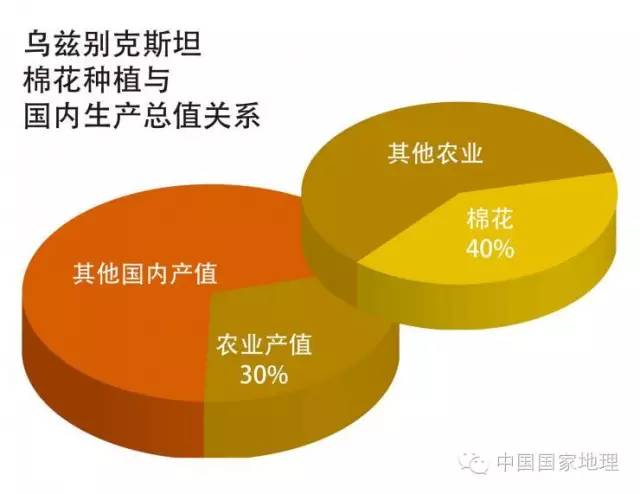

乌兹别克斯坦是世界第二大棉花出口国,因为出产的棉花十分优质,赢得了“白金之国”的美誉。

世界上最有名的绿洲长绒棉产区,第一要属埃及的尼罗河谷,其次就是乌兹别克斯坦的两河地区。这里,雪山融水的灌溉,加上充足的光热、略带碱性的荒漠土壤,非常适合棉花生长。无论战争年代,还是和平时期,棉花都是不可缺少的物资。

沙俄时期开始,从中亚通往莫斯科的大铁路开始修建,当时修路的重要目的就是运送棉花。几乎同时,在印度站稳了脚跟的英国,也虎视眈眈地觊觎着中亚的棉花。1868年到1917年之间,沙俄与英国在中亚角逐,棉花是他们争夺的最重要资源之一。这种博弈,一定程度上也是“棉花战争”。

“十月革命”之后,苏俄、苏联时期的俄国人利用乌兹别克斯坦铁路,大规模地运输棉花等物资到欧洲本土。立国80多年间,苏联68%的棉花产自乌兹别克斯坦加盟共和国。直到现在,棉花原料及相关制品,依旧是乌兹别克斯坦的支柱产业。仅2010年一年,全国收割的生棉桃有4100万吨。这一年,棉花出口为乌兹别克斯坦带来了40亿美元的创汇。对于正在经历货币贬值千倍、经济百废待兴的乌兹别克斯坦而言,这无疑是一笔救急的巨款。

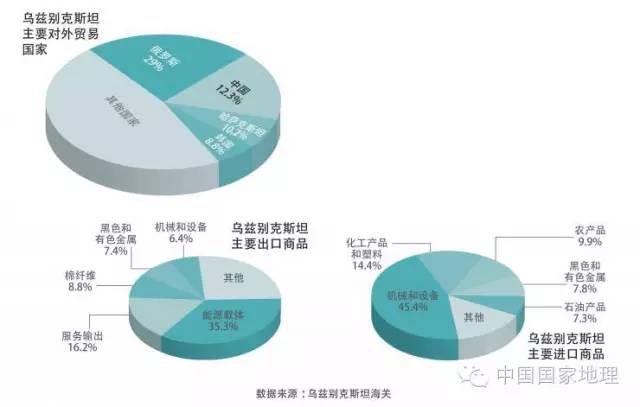

乌兹别克斯坦政府处理对外关系时,特别注重“棉花外交”。苏联解体后,美国人第一时间瞄准乌兹别克斯坦的棉花,很快提出了购棉需求。随之,欧盟也成为乌兹别克斯坦棉花的重要消费市场。通过棉花出口,乌兹别克斯坦与俄罗斯、欧盟、美国、中国都保持着密切的关系,不特别亲近某个国家,但跟谁的关系都不错——在这一点上,中亚五国有些类似。

苏联解体后,俄罗斯一度每年要买走乌兹别克斯坦40%的棉花。不过,后来中国逐渐接管了这一角色,成为乌兹别克斯坦棉花的第一大客户。2014年,据中国海关统计数据,我国从乌兹别克斯坦进口棉花23.9万吨,占中国自乌进口额的32.92%之多!

近些年来,乌兹别克斯坦的棉花产量呈逐年下降趋势。究其原因,跟其经济体制不无关系。乌兹别克斯坦的棉花生产长期以来都是“统购统销”的计划体制,一开始是“棉花工业部”,后来是“全国棉花工业协会”负责棉花的生产、加工、收购和运输。垄断式经营缺乏市场竞争,生产机器老化更新慢,导致棉花产品质量不高,有的棉籽出绒率只有32%。本世纪初,乌兹别克斯坦政府推出多项举措,大力提高棉花质量。乌对外经济关系部长鲁斯塔姆·阿兹莫夫表示:“质量专家担心的问题已基本解决。现在,我们不再过分在意棉花产量,而是把质量放在第一位。”

可以预见,棉花在未来很长一段时间里,仍将在乌出口创汇中扮演不可或缺的角色。正如乌对外经济关系部战略研究司官员Ilkhom Khaydrov所说:“我们的棉花出口政策方向是,鼓励全球性的棉花消费,进一步多样化出口和扩大客户数量。”

在乌兹别克斯坦首都塔什干,日本人和韩国人比中国的知名度都要大

20世纪30年代,苏联考古学者让一座宏大的古城遗址重见天日,这就是丝路上著名的撒马尔罕古城。据玄奘《大唐西域记》记载,古城的东门叫中华门,朝着东方中国的方向。当年,这座城门迎接着络绎不绝的丝路驼队,以及长途跋涉而来的中国使团、商队。古城内的宫廷遗址上,学者们发现了一批彩色壁画,一位盛装的大唐使者,头戴官帽、腰佩长刀、手中托着丝绸。穿着华服的仕女泛舟湖上,身穿各色绫罗绸缎。这些壁画绘制于7世纪,或许没有人想到,当时的中亚宫廷中竟然弥漫着浓浓的华夏之风。

西去取经的玄奘进入撒马尔罕所在的康国后,成功与国王进行了交流,靠的正是大唐文化的影响力。侃侃而谈的玄奘法师,就像一位口才绝佳的使者——深厚的文化素养,非凡的人格魅力,加上其不可思议的语言天赋,让诸多邦国的首领叹服。玄奘一定不会想到,时隔一千多年后,他曾驻足的“中华门”前,很少有中国人造访。相反地,距离中亚遥远的西欧与日韩,如今却有络绎不绝的人来访学、移民、创业、探险、旅行。

图1

图2

图3丝路为乌兹别克斯坦留下了众多商业重镇今日的巴扎已经没有往日的繁华但交易的刺绣、棉布等,依稀有往昔的风情:撒马尔罕、布哈拉等古城的巴扎集市,曾经是波斯、阿拉伯、印度等各路商贩汇聚的地方。那些古老的商铺中,堆满了丝绸和毛毯,街道上则是流水般的骆驼队(图1)。今天的布哈拉古城巴扎上,摆摊的商贩早出晚归,售卖的主要是棉布、刺绣、毛毯等,颇有丝路遗风(图3)。布哈拉的巴扎往往就在古老的建筑群中。至少从14世纪开始,城内就有了遍布街道的市场、商场,还有设在十字路口的迷你型集市(图2)。

截至目前中亚五国有8项世界文化遗产名录,其中一半在乌兹别克斯坦。为了研究方便,联合国教科文组织下属的中亚学院(French Institute for Central Asian Studies)设在了乌国首都塔什干。中亚学院院长哈密多是法国人,已经在塔什干落地生根多年。从巴黎来塔什干工作多年的他,娶了位哈萨克族妻子。

如今,他已经可以说当地方言了。“我已经不把自己当外国人。但是很遗憾,中亚学院的事业一直没有中国人参与。细密画、金丝银线绣,都是已经失传或濒临失传的中国工艺。”对于中国人的缺席,哈密多院长深表不解。

中亚学院是一个出色的平台,它让中亚国家的工匠、手工艺人直接与欧美的教授学者面对面交谈,共同研究如何修复受损的文化遗产。在这里工作的,还有格鲁吉亚学者瑞德维拉扎、法国教授葛勒内、俄罗斯冬宫资深研究馆员马尔夏克、英国学者莫里森博士。

更让我惊讶的是,我们一衣带水的邻邦日本、韩国,很早就有人进入乌兹别克斯坦,并对这里做了大量深入研究。平山郁夫是钱币收藏家,他曾多次造访中亚学院,查找关于中亚古钱币的资料。

平山郁夫之前,20世纪90年代初,口隆康就到阿姆河一带进行考古。岬一雄为研究雄踞中亚的白匈奴部落,而奉献了毕生精力。另一位学者辛岛静志则精通梵文、藏文、汉文,是“中国通”,也是“中亚通”。

为什么日本人喜欢来乌兹别克斯坦?研究佛教传播史的影山悦子博士告诉我:“对于日本而言,中国是一个像妈妈的国家,而乌兹别克是类似姥姥的国家——丝绸之路上的粟特人把佛教带到了中国,中国又把佛教传到了日本。所以,日本留学生会来乌国学习早期的佛教艺术,追溯丝路文化源头。”乌兹别克斯坦科学院的江格尔博士介绍说,最近十年来日本访问学者、留学生来乌国的有近2000人。

丝路上粟特人不仅善于经商,还擅长制作各种手工业产品,如今还在做陶瓷和手工纸的作坊,艺人都是古代粟特人的后裔:二战之前,撒马尔罕城里生活着40多个从事传统陶瓷制作的家庭。而如今,只剩下布哈拉郊区的Guijdouvan镇上的Abdullo Narzullaev一家,还在延续这一传统工艺,他的手艺已被列入联合国教科文组织的非物质文化遗产名录。平时,除了开设的陶艺培训班,Abdullo Narzullaev先生还常常向客人现场展示陶艺制作过程。据统计,乌兹别克斯坦90%以上的陶瓷工匠是在这里培养出来——此地有全国最适合陶瓷烧造的优质黏土。1300多年前的唐代,中国的桑皮造纸术传入中亚地区。1300多年后,在撒马尔罕郊区Koni-Chil村,一家手工纸作坊还保留着古老的制作工艺。宁静的小院里,一渠清水从绿林里小屋旁流过,渠上水车与屋子里粗大的木杵相连,流水带动木杵捣碎桑皮。游客到了这里,有专人介绍和演示桑皮纸制作的整个程序,包括剥离外皮、浸泡、捣碎、成型、晾晒和磨光等。

在塔什干,日本人多是文化人,韩国人多是生意人。日本人,多是访学旅行的客居者。韩国人,多是长居于此的移民或投资者。因为要治疗脊椎炎,我有段时间经常跑去塔什干的医院。给做针灸的神经科医生叫尼古拉——典型的欧洲姓氏,却长着一张东亚人的大脸盘,黄皮肤。二战期间,苏联将本国远东地区的大批朝鲜人迁到中亚,他就是那批移民的后代。

要了解韩国对乌兹别克斯坦的影响,不必查找各种数据资料,光是看满街跑的现代汽车、各处商场都有卖的三星手机,就够了。这些移民跟国内亲人一直保持着联系,这也让更多的韩国人发现了中亚这块市场。塔什干几乎每条街上都能找到韩国餐馆,可以吃到正宗的韩国烤肉。相比之下,中餐馆要少得多,更不像韩餐馆那样热闹。韩国跟乌兹别克斯坦人谈生意,主要就是通过韩裔的牵线搭桥。许多生意上的合同,居然是在韩餐馆里完成的。

中国是乌兹别克斯坦第二大贸易伙伴,两国间的民间贸易却冷清得很

苏联时期,中国和苏联加盟国乌兹别克斯坦之间几乎没有贸易,当地的棉花资源更是不对我国开放。苏联解体后,中国人希望能将中亚开辟为新的原料和消费市场。上世纪90年代初,供职于乌鲁木齐一家国营贸易公司的刘辉,就是带着这样的使命来到塔什干的。当时,刚从苏联分离的乌兹别克斯坦百废待兴,商品经济几乎没有。“好几年下来,我们只能做物物交换,用中国的生活百货,交换他们的棉花和钢材。”刘辉说。

5年过去了,这家公司在当地没能站稳脚跟。“本以为能够做大做强,但还是跟我们想象的不一样,实在是看不到投资潜力。”说起那段岁月,刘先生颇感无奈。他认为,乌兹别克斯坦的封闭环境是通商往来的最大障碍:“独立后的乌兹别克斯坦,陷入了双重封闭状态——它是内陆国家,内陆中又被中亚其他四国包围着,跟中东、欧洲不接壤,跟中国之间隔着吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗。”

20世纪90年代末,少数中国商人陆续进入这个封闭的国度。据在塔什干长期做中、俄、乌三语翻译的古丽仙女士观察,最早来乌办厂投资的是香港人,他们1997年就来了,她自己曾嫁给一位港商,后来不习惯,还是回到了国内;2003年起,中国东南沿海的温州人来了一些;2010年左右,江浙地区一些民营老板来乌兴办外资企业。

据中国国家统计局数据显示,我国从乌兹别克斯坦进口的主要是棉花,占到进口总额的7成以上,然后是能源载体、塑料制品、飞机备件、成品油、棉纱线;我国对乌兹别克斯坦出口的产品有通信设备、计算机、服装、茶叶等。2008年,中国先是跃升为乌兹别克斯坦第三大贸易伙伴,到2013年又成为该国的第二大贸易伙伴。

不过,这是官方层面的大宗进出口贸易,中乌之间的民间贸易依旧十分沉寂。根据中国国家统计局数据,2013年中国对乌兹别克斯坦劳务合作派出人数居然只有8人!且不提与我国劳务合作输出人数较多的日本(53357人)、韩国(3070人)、马来西亚(2192人)、越南(1221人)等周边国家,即使跟中亚其他国家相比,这一数据也远远落后。同期,我国对哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦的劳务合作派出人数是31、17、36。

乌兹别克斯坦的一项政策,极大阻碍了中国人前往投资、务工的热情——为了拉动本国消费,乌兹别克斯坦规定,境外投资人不能将创造的收入以现金方式带走,转账也设置了重重障碍。来自中国中部某省一家纺织企业的冀先生,两年前在塔什干郊区与人合办了一家工厂,刚开始形势不错,不仅为公司开拓了海外市场,也为当地不少人提供了就业岗位。但是,按照乌国的政策,他们创造的财富,是很难带回国内的。“在这儿,资金进来容易出去难。我们本来打算扩大生产规模,但是考虑到这一现实问题,最终取消了计划。”冀先生透露说,如果近期政策没有变化,他们的企业很可能要转战南亚了。

中乌之间还有一些“看不见”的小规模贸易,那就是号称“网上丝路”的跨境电商交易。这种贸易,操持者多是在华的乌兹别克斯坦留学生。作为上海合作组织的成员国,乌兹别克斯坦每年都会派留学生到中国各高校学习,本科在塔什干大学就读的Sarvar便是其中一位。2009—2011年,他在中国秦皇岛燕山大学读汉语专业交流学习。随着中文越来越熟练,Sarvar可熟练使用中文上网,并接触了著名的电商平台阿里巴巴。

乌兹别克斯坦人心目中的英雄——帖木儿,为撒马尔罕留下了众多历史文化遗迹,一如广场上他的雕像那样伟岸:中国的元末明初时期,帖木儿汗(1336年—1405年)成为中亚霸主,经30多年战争,他建立了一个从德里到大马士革,从咸海到波斯湾的王朝。南征北战过程中,帖木儿把大多数战利品都运到撒马尔罕。他在远离萨马尔罕的喀布尔河谷修建了巨大的灌溉工程。按照他的计划,撒尔马罕要成为世界上首屈一指的城市。600多年以后,在苏联时期,帖木儿是被抨击的暴君,到了乌兹别克斯坦共和国时代,则成为引以为傲的英雄。曾经的撒马尔罕列宁广场,如今改名为埃米尔·帖木儿广场,广场上曾经的列宁雕像,如今换成了帖木儿的雕像。

“在那上面,中国与欧洲、日本的物流交易很多,但跟我国(乌兹别克斯坦)做网上交易的几乎没有。”Sarvar说。在秦皇岛上学期间,他开始从中国批发各种五金配件,通过网上交易转卖到乌兹别克斯坦,大受当地人欢迎。“从事这样的活动,不仅锻炼了我的中文口语能力,还能从中赚取一些生活费用。”几年下来,交易额不算太大,有5000多美元的收入。“没有办法精确统计,因为我们国家的货币汇率很不稳定,一周之内都有很大的波动。”他解释道。2011年学习结束回国后,Sarvar的生意也告一段落了。

跟许多会中文的外国朋友一样,Sarvar注册了微信。就在一个月前,他在塔什干给我发来微信:“毛老师,我又要来中国上学了!”这一回,他就读的是北京中国石油大学工商管理专业,攻读硕士研究生两年。2015年8月,Sarvar来学校报到,我特意为其接风,考虑到乌兹别克斯坦是内陆国家,我选了一家特色海鲜餐厅。

目前,中乌两国民间往来仍然很少,但Sarvar对未来充满信心。饭桌上,他透露了自己的“野心”:“我计划创办一家专门做中乌旅游贸易的常驻机构,将它打造成一个全面推动中乌商业、文化交流的专业平台。”Sarvar说,这个平台的目的是推动乌兹别克斯坦人到中国留学、工作,同时把中国的旅行者介绍到塔什干、撒马尔罕、希瓦、努库斯……

席间,他点了一道清蒸海蟹,并打趣地说:“我要做第一个吃螃蟹的乌兹别克斯坦人。”显然,不到25岁的他,越来越像一名老练的“中国通”。像Sarvar这样,精通乌、俄、中、英多种语言,同时熟悉中乌两国文化的人,才是推动两国民间商贸往来的最重要力量。

本文选编于《中国国家地理》2015年第10期,撰文/毛铭 摄影/王彤 等,责任编辑/马子雷 图片编辑/王彤。如果你喜欢这篇文章就请转发到朋友圈吧!