专家观点

沈卫荣:佛教史研究要回归语文学

摘要: 沈卫荣2018-03-24 17:30来源:中山大学学报字号本文从Donald Lopez Jr.教授对历史学家和佛学家的一句批评,引出当今佛教史研究现状存在的两大问题,一是历史学家对藏传佛教的理解有失肤浅与偏颇,二是佛学家对历史的意识普遍淡薄。前者造成了蒙元史及清史等研究领域中众多牵强附会的误解与偏见,而后者则使得佛教史研究难以摆脱传统佛教史书的叙事模式与历史观。针对这两个严重阻碍佛教史研究进步的极端,作者倡导回归语文学,通过 ...

沈卫荣

2018-03-24 17:30 来源:中山大学学报

本文从Donald Lopez Jr.教授对历史学家和佛学家的一句批评,引出当今佛教史研究现状存在的两大问题,一是历史学家对藏传佛教的理解有失肤浅与偏颇,二是佛学家对历史的意识普遍淡薄。前者造成了蒙元史及清史等研究领域中众多牵强附会的误解与偏见,而后者则使得佛教史研究难以摆脱传统佛教史书的叙事模式与历史观。针对这两个严重阻碍佛教史研究进步的极端,作者倡导回归语文学,通过文本的研究来构建佛教历史、哲学的研究。作者首先对语文学的基本定义与学术方法作了简要而清晰的说明,而后结合西方佛学研究的诸多出色案例,充分展现了语文学研究在佛教史与佛教哲学研究上的必要性,以及相较于其他学术方法的优越性,由此指出作为基石的语文学实为一切佛学研究最基本的保障、最可靠的路径,只有通过文本的对勘与研究,考察文本产生的历史语境及文本的变化与发展方向,我们才能对相关的历史问题及教法义理的形成、演变作出足够客观而清晰的梳理与评价。最后,针对学界对语文学的偏见与误解,作者补充指出语文学并非机械的匠人之学,它与哲学理论研究并非相互排斥,而应是相辅相成、相得益彰。与此类似,各有所长的印藏佛学与汉传佛学不应相互隔绝,只有通过前者对语文学的坚守、后者对语文学的回归,才能将佛学研究整合成一个具有统一学术规范、互通互融的学术整体。

一

2017年十月初,美国南卫理公会大学(Southern Methodist University)的Johan Elverskog教授在一封邮件中告诉我说,Donald Lopez Jr.教授曾经说过这样一句话,叫做“历史学家们不懂佛教,而佛学家们不在乎历史(Historians don’t know Buddhism, while Buddhologists don’t care about history)。”这句话乍听起来觉得挺有趣,似也颇有几分道理,但细想起来则不免令人有点惶恐,且心生疑惑:那世上流传的这么多的佛教史著作又是谁写的、怎么写出来的呢?大家知道,这位Lopez教授可是当今国际佛学研究界炙手可热的大腕级人物,也是美国后殖民主义文化批判领域内举足轻重的名角,现任美国密西根大学西藏和佛学研究校级讲座教授,还是美国文理科学院的院士,他的这一句话虽然听起来有点夸张,但当非信口一说的戏谑之言,而应该是有所感而发的。它激发起了我对目前佛教史研究之现状及其方法等一些问题的思考。

Donald Lopez. Jr.

Donald Lopez. Jr.

引发这一话题的由头是我于2017年九月初在《上海书评》上连载发表的一篇题为《沈卫荣看“新清史”的门道和热闹》的长篇文章。在这篇文章中,我对西方“新清史”家们提出的一个重要观点提出了质疑,即他们常常强调满清统治其“内亚帝国”(Inner Asian Empire)时采用了与其统治“汉帝国”(Chinese Empire)时完全不同的统治理念和策略,它具备明显的“满洲特性”或者“内亚特性”。但是,当他们阐述这种所谓的“满洲之道”或者“内亚特性”时,又往往将藏传佛教及其以“政教合一”为标志的统治世界的理念作为其主要内容,甚至还有人把藏传佛教提升到满洲皇帝统治大清帝国之帝国意识形态(imperial ideology)这样的高度。可是,颇为令人吃惊的是,当我们对他们的这类观点稍加深究时,却不难发现大部分“新清史”家们对藏传佛教的了解和理解实际上都相当的肤浅和偏颇,他们对被他们当作满清统治之内亚特性的藏传佛教的解释大部分都显得有点牵强附会,不但他们所引证的相关的二手研究成果基本上都是上个世纪七、八十年代的研究著作,而且他们对藏传佛教之基本理念和义理的理解也都显得十分表面和片面。

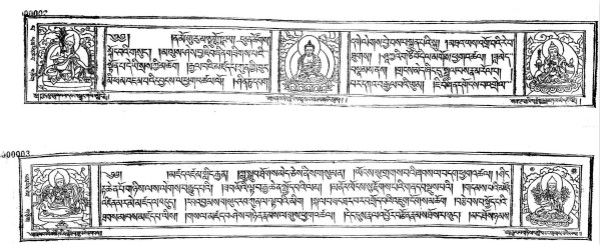

例如,“新清史”家们宣传藏传佛教徒将满清皇帝赞颂为文殊菩萨的化身这一事实,因此而授予了满清统治者“菩萨皇帝”(Emperor as Bodhisattva)这一特殊的身份,并进而把这一身份作为宣称大清皇帝曾经是一位“宇宙君主”(universal king)的一个有力依据。可事实上,藏传佛教中所说的“菩萨皇帝”,即把汉地的皇帝(清代皇帝是满洲人而非汉人对于当时的藏传佛教徒而言并无特别的意义)指称为文殊菩萨的化身,表达的只是藏传佛教中惯用的一个“三圣”,或者说一个“三位一体”(trinity)概念的组成部分。藏族史家最早曾塑造了一个“三部怙主”(rigs gsum mgon po)的概念,分别将吐蕃帝国时期最著名的三位赞普,即松赞干布、赤松德赞和热巴巾,称为是观音、文殊和金刚手三位菩萨的化身。后来,应该是在元朝覆亡之后、清朝兴起之前,他们又将吐蕃、汉地和蒙古的统治者分别指称为这三位菩萨的化身,以此表明吐蕃、汉地和蒙古分别是观音、文殊和金刚手三位菩萨的化土。显而易见的是,这种“三圣”或者“三位一体”概念,至少从宗教的角度来看,其本意是要把吐蕃、汉地和蒙古三个地区放置在一个完全平等的位置上同时被圣化,或者佛教化,这三个地区之间当没有高下之分,更无领属关系。所以,指称满清皇帝是文殊菩萨的化身,这并不就等于说他是一位可以同时统治包括吐蕃和蒙古在内地区的“天下共主”。

“三部怙主”唐卡,19世纪作品,印度新德里西藏之家博物馆藏

“三部怙主”唐卡,19世纪作品,印度新德里西藏之家博物馆藏

此外,还有“新清史”家将曾在蒙元时期备受推崇的藏传佛教护法“大黑天神”指称为满清国家初建时刻意尊崇的“国之护法”,甚至将它的地位抬高到满清初建时之国家认同的标志这样的高度,并且还有诸如日本学者石滨裕美子先生等,将藏传佛教史家自十、十一世纪时就开始鼓吹的所谓“政教合一”制度(lugs gnyis),说成是满清王朝尝试建立的所谓“法政”(chos srid),或者“佛教政府”(Buddhist Government)的教法基础和依据等等,所有这些都反映出“新清史”家们对藏传佛教之认识的肤浅和不正确,也显现出他们对于清以前藏传佛教于中原和西域之传播历史的无知。Elverskog教授本人研究明清时期内亚地区之政教历史,他早就对“新清史”家们提出的所谓内亚特性很不以为然,认为清代满、汉、蒙、藏各民族之间的文化交流很少见到莫须有的内亚特性,而更呈现出一种被他称作“清世界主义”(Qing Cosmopolitanism)的多种文化交互影响的现象,所以当他在我的文章中读到了上述我对“新清史”家们不懂藏传佛教的批评之后,便特意写信告诉我前述Lopez教授所说过的这句名言,以表示他对我对“新清史”之批评的赞同。显然,“新清史”家们对藏传佛教的种种误解和牵强附会的解释,再次充分证明了Lopez教授此言果然不是空穴来风。

其实,说历史学家们不懂佛教,这样的例子之多真可谓不胜枚举。而我自己最熟悉的一个学术研究领域,即对有关蒙元时代藏传佛教于蒙古宫廷传播之历史的研究,便可于此作为另一个典型的例子。不管是从国内,还是从国际学术史的大背景来看,蒙元史研究都曾经是一个十分出色和相当成熟的学术领域,近百年来名家辈出,成果卓著。但是,其中却有一个专门的学术领域长期以来停滞不前,它就是对蒙元时期藏传佛教于蒙古宫廷内外传播历史的研究。及止近年以前,大部分蒙元史学家对藏传佛教的历史和教法都缺乏较深的了解,他们没有注意到有大量西夏、元代和明初汉译的藏传密教文献的存在,更没有能力对这类文献进行深入的专业研究,所以,一直没有正确地解读元代汉文历史文献中出现的那些有关藏传佛教的零星而又难懂的记载,无法揭示藏传佛教于元朝传播的真实历史面貌,造成了长期以来汉文化传统对藏传佛教,特别是其密教传统的误解和偏见,并对其形成了一种带有强烈误导性质的历史“话语”,即将藏传密教说成是导致元朝骤亡的祸根,说它是一种蛊惑人心的房中术,或者是一种祸国殃民的妖术,以至于元以后的明、清历朝皇帝,虽然其中有很多人十分信仰藏传佛教,但受制于这种“话语”的强大霸权力量,他们都不得不要在公开场合主动撇清自己与藏传密教的关系,以维护其圣明的君主形象。然而,就在这最近的十余年中,我们在俄藏黑水城文献和其他西夏、蒙元和明代的出土文献和藏于各地博物馆、图书馆中的珍本文献中,发现了大量与藏传密教相关的汉文文献,而对这些文献的研究帮助我们终于能够揭开那些于《庚申外史》和《元史》等文献中出现的诸如“演揲儿法”、“秘密大喜乐禅定”和“十六天魔舞”等长期以来被妖魔化、色情化了的藏传密教修法和仪轨的真实面目,不但正本清源,可为藏传佛教平反昭雪,而且也为蒙元史研究的向前推进打开了一个突破口,在这个领域内显然我们依然还可以大有作为。

上述这个例子同样说明研究中国古代历史的历史学家们不懂佛教并不是一个个别的现象,而不懂佛教的历史学家不管他们的语文能力和历史学技能是如何的出色和卓越,他们一定也是没有办法很好地研究和著作佛教历史的。

二

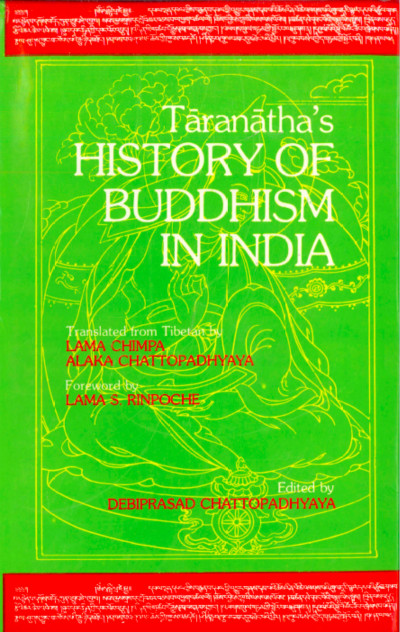

而Lopez教授所说的“佛学家们根本不在乎历史”似乎同样也是一个于当今学界相当普遍的现象。佛教作为一种宗教传统,它本身就不重视历史,或者说它根本就是超越时空概念的,是反历史的(ahistorical)。印度佛教对历史事件、人物生平和年代等重要历史信息的轻视和缺载是一个十分普遍的现象,佛教徒笔下的历史记载通常充满了神话和传奇色彩,他们追述的人物、事件的发生年代前后或相差几十年甚至几百年就根本不是一件什么大事。所以,为了要重构印度佛教的历史,人们或常常必须要借助相对而言比较重视历史记述的汉族和藏族佛教史家和香客们留下的诸多文献记载,尽管这类记载常常也是按照他们自己的历史观念,或者说是在某个特定的历史时刻为了他们自己的某个特殊目的而重新构建起来的。例如,由藏传佛教史家、觉囊派上师多罗那他(Tāranātha,1575–1634)大师撰写的《印度佛教史》(rGya gar chos ’byung)常常被人用作研究和重建印度佛教历史的重要历史资料,但事实上多罗那他的这部著作中很少有来自印度的真正第一手的、可靠的历史资料,其中绝大部分都是他根据西藏本地已有的传说和叙事构建起来的,我们断不可把它当作是有关印度佛教历史的最权威的信史来读。

多罗那他《印度佛教史》英译本

多罗那他《印度佛教史》英译本

另一个或许也能够为我们说明佛学家们为何不在乎历史这一现象提供充分证据的事实是,一部佛教的历史,甚至可以说佛教史家笔下的所有历史书写,实际上都是严格按照佛教的世界观、价值观和历史观重新构建起来的一整套佛教化了的历史叙事,它是被彻底地篡改过了的、佛教化了的历史,通常只是按规定的时间顺序而编排的形象化了的佛教观念/概念的历史,而绝不是真正的、客观的历史。这种渗透一切的佛教化历史的传统在藏传佛教历史书写传统中表现的最为显著,也最为彻底。至迟从十三世纪开始,西藏的所有历史撰述严格说来都不过是于当时西藏佛教语境中产生出来的一部佛教世界史。在这个将西藏社会彻底佛教化的过程中,所有世俗的历史内容不是被无视,就是被按照佛教世界观及其历史逻辑篡改和重新书写。从此,西藏的历史被定格为一部千篇一律的教法史(chos ’byung,或曰“教法源流”)。是故,虽然藏文历史文献之丰富令人叹为观止,但若想从中找出一些纯粹世俗历史的内容却难之又难。

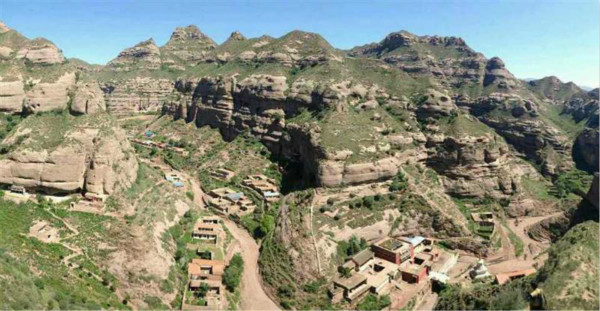

严格说来,唯有在彻底佛教化之前出现的敦煌古藏文文献中才保留了不少西藏古代世俗社会历史的内容。而经过佛教化以后的西藏历史则面目全非,乃至西藏人成了印度释迦家族的后裔,西藏是观音菩萨的化土,从松赞干布到达赖喇嘛都是观音菩萨的化身或者转轮圣王等等。在这样的情形之下,如果你不懂得佛教,那么你就根本无法理解这个已经彻底被佛教化了的西藏社会,也就根本没法进一步了解和书写西藏的历史。最近,Sam van Schaik和Imre Galambos二位先生发表了他们合作研究的一项出色成果,终于揭开了被认为是藏传佛教后弘期之发源地之一的朵思麻寺院丹底寺(Dan tig)这一名称的来历。“丹底”这个名称听起来显然不像是藏语寺院名称,它的来历和意义皆不明白,长期以来令藏学家们深感困惑。而Schaik和Galambos的研究表明,Dan tig原来是根据佛经《太子须大拏经》中的檀特山这个名称来命名的,这是一个王子先遭放逐后来又回归的地方,喻指佛教复兴之地。来自乌思藏的佛教僧人一定就是从这部佛经中得到了启发,故特意把这个他们想要于此重建和复兴佛教寺院戒律制度的地方命名为Dan tig,即“檀特山”了。这个例子说明,要是历史学家不懂佛教,那么再好的藏学家恐怕也难以揭开隐藏在Dan tig这个名称后面的真实涵义。

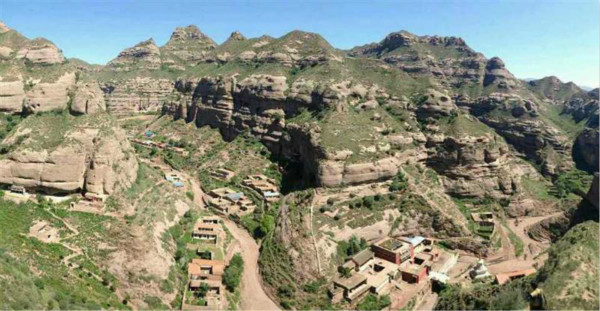

丹底寺,现位于青海省化隆县,又称丹斗寺(图片来源:化隆县人民政府官网)

丹底寺,现位于青海省化隆县,又称丹斗寺(图片来源:化隆县人民政府官网)

值得强调的是,在佛教化后的历史叙事与真实的佛教历史之间,自然是存在很大的差距的。一部所谓的教法史,它通常就是一部按照佛教世界观书写的佛教历史叙事,而非现代学术意义上的佛教史。例如,按照佛教世界不断堕落和需要被拯救的历史观念,藏传佛教史基本上就是一部腐败和改革不断循环的历史。在这样的一种叙事结构的影响之下,后人不由自主地整个误解了藏传佛教的历史。譬如对宗喀巴大师之宗教改革家形象的创造和建构,就严重地误导了历代佛教史家对格鲁派教法的理解,让人以为格鲁派的宗教主张和特色只是严持戒律,重在整治宗教体制、纪纲。实际上,宗喀巴大师不但是一位杰出的宗教理论家,持戒谨严的大律师,而且也是一位有大成就的密教上师。总而言之,格鲁派在教法上与其他分属于新派密咒(gsar ma pa)的其他教派,如萨迦派、噶举派等,并没有根本的不同,宗喀巴倡导的所谓宗教改革并不是要革这些教派的命。将宗喀巴塑造成为一位宗教改革家完全是出于要构建一部佛教从腐败到改革不断循环往复之完整历史的需要,是故,宗喀巴必须是一位于前一位宗教改革家阿底峡(Atīśa Dīpaṃkara Śrījñāna, 982 - 1054 CE)涅槃之后四百年出现的“第二佛陀”,以担负起于雪域重振佛教纲纪的重任。在阿底峡之前,至少还有龙树菩萨和莲花生大师二人,同样也被塑造成了推行宗教改革运动的“第二佛陀”。

宗喀巴唐卡画像,十八世纪,美国鲁宾艺术博物馆馆藏

宗喀巴唐卡画像,十八世纪,美国鲁宾艺术博物馆馆藏

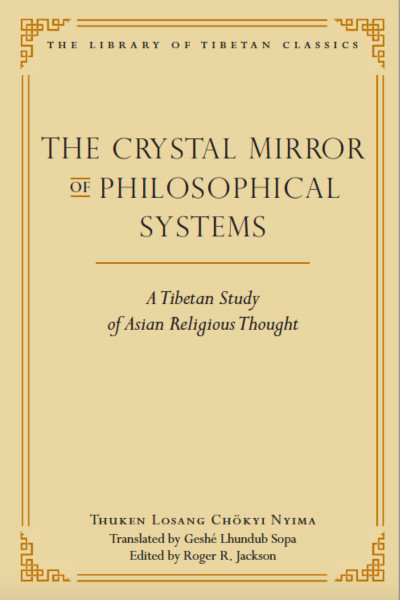

在这种佛教化历史之书写传统的长期影响之下,即使是当代的佛教史家依然很难脱离这种佛教史观,摆脱这种历史传统对他们的影响,他们常常会自觉或者不自觉地把这种佛教化了的历史书写当作是真实的一手资料来引用,把历史叙事当成真实的历史,乃至全盘照抄这种带有强烈的佛教意识形态和明显的教派偏见的历史。例如,十九世纪格鲁派佛教史家土观曲吉尼玛(Thu’u bkwan Chos kyi nyi ma, 1737-1802)上师著作的一部以格鲁派视角为出发点而进行的判教类著作《土观宗派源流》(Thu’u bkwan grub mtha’),则经常被后世中外佛教史家用来作为书写藏传佛教历史的经典素材,于是他书中那些充满了明显格鲁派色彩和偏见的判教性内容演变成了近代以来国际佛教学界有关藏传佛教各教派历史的标准叙事。例如,西方学界最早对西藏苯教(Bon)历史做了系统研究和著述的早期德国藏学家Helmut Hoffmann先生,他对苯教之历史、教法的叙述,特别是对苯教历史发展阶段的划分,则完全照搬了《土观宗派源流》的说法,于中西方学界几十年来对苯教历史的研究造成了十分重大的影响,以至于很多说法虽然已被最新的研究证明是显然不正确的,但它们却依然很难被纠正和改变过来。

《土观宗派源流》(又名《宗义书水晶镜》)英译版

《土观宗派源流》(又名《宗义书水晶镜》)英译版

当然,与任何历史书写一样,佛教史的研究和书写也还受到了其他历史叙事模式的影响。例如,黑格尔的“有机历史发展观”也对佛教历史的构建产生了明显的影响。按照这种历史观,任何历史都是一个从生至死的有机发展过程,而印度佛教则早已经完成了这一从生至死的完整过程,即由佛陀出生,历经小乘、大乘佛教两个阶段的发展达到鼎盛时期,再经密乘佛教的出现而开始衰败及至走向灭亡,所以佛教史的书写必须严格按照这种有机的发展模式来规划和设计。若按照这个有机的时间顺序来构建佛教之发展过程的历史纪年,那么,密乘佛教一定不能出现太早,它必须是大乘佛教由盛而衰之历史发展过程的产物,而且,它也必须是腐朽和堕落的,并最终会导致佛教走向灭亡。显然,按照这种有机历史发展观设计出来的佛教历史,一定是无法与真实、复杂的佛教历史一一对应的。晚近如Sanderson先生等对密教起源之历史的研究充分表明,密乘佛教的出现从时间上要比人们设想的年代早得多,它显然不是大乘佛教之发展由盛及衰、走向衰亡的必然结果。再说,虽然佛教一度曾于印度消亡,但它却早已走向了世界,并演变成了具有世界意义的三大“世界宗教”之一,它至今依然还是一个活着的传统,而密乘佛教的发展则更是方兴未艾,愈演愈烈,一部佛教史还远没有完成其从生至死的这个有机过程。

其实,即使在佛教教法内部,有关佛陀涅槃的年代、佛法住世时间,以及与此相关的像法、末法时代之持续时间,以及未来佛弥勒确切的降世时间等等,都有种种不同的说法,对于它们的讨论一般都与于不同地区、不同时代和不同语境下,佛教史家对包括佛陀涅槃年代在内的佛教史的建构有很密切的关联,故对它们的研究都必须与对各个特定的地区和各个特定的时代的特定历史语境的考察结合起来。即使被认为是密乘佛教最殊胜之“无二续”的《时轮本续》,其中有关包括佛灭年代等与佛教历史之年代顺序相关的内容,其本身也说法不一,再加上不同的译文和传轨之间的差异,给后人确定佛教历史发展的年代顺序留下了很大的解释空间。所以,若要对佛教历史进行当代意义上的学术研究,首先必须排除佛教史观本身对我们施加的巨大影响。

三

总而言之,Lopez先生说“历史学家们不懂佛教,而佛教学家们不在乎历史”可谓一针见血,这确实是当今学术界,特别是历史学界和佛教学界实际存在的一个不可忽视的现象。那么,接下来的问题是我们又应当如何看待今日的佛学研究呢?我们应当如何来评价今天世上流传的那么多的佛教史类著作呢?毋庸讳言,我们今天常见的佛教史著要么是一部只有历史,没有佛教的作品,其中只有筋骨,没有血肉,而且还充满了佛教史观影响下的各种陈词滥调。严格说来,它们是佛教史观主导下的佛教历史叙事,而不是科学、客观的佛教史;要么只有佛教而没有历史,是从某个佛教教派的观念、视角出发,对整个佛教历史所做的年代建构、理论诠释和哲学/教理评判,它们可以完全忽视历史传承,还常常会出现年代倒置或者张冠李戴的现象。一部佛教史/思想史中随处可见脱离了历史语境而对佛教及其思想所作的随意和武断的诠释。

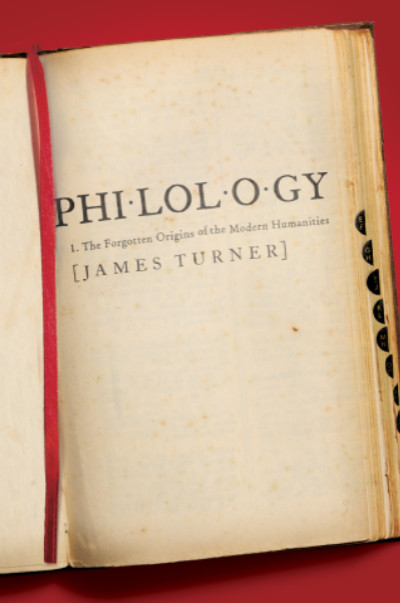

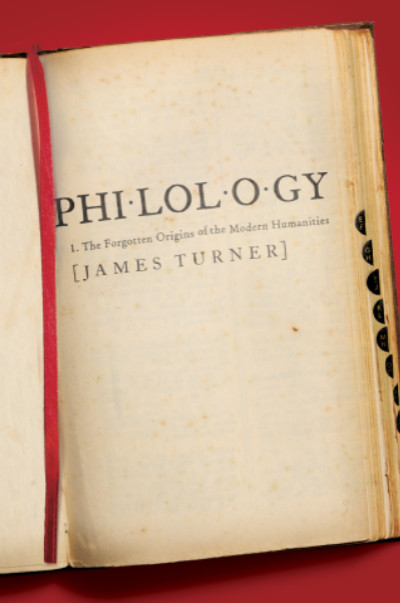

那么,有鉴于此等乱象,我们究竟应该如何来研究佛教呢?我们应该运用何种学术方法来重建真实、可靠的佛教历史呢?应该说,普通历史学家或可以不懂佛教,但佛教史家则必须懂得佛教。而佛学家们则无论如何都必须具备强烈的历史意识,否则他们不但没有办法从事佛教史的研究,而且也将违背现代人文科学研究必备的学术批判精神。首先必须明确的是,我们今天所从事的佛学研究与其说是佛学(神学)、哲学研究(philosophical and theological studies),倒不如说是一种历史的和语文学的研究(historical and philological studies),因为处于当代人文科学体系中的佛学研究,它不再是传统意义上的神学或者经学,而是一种哲学史、思想史式的研究。为什么这样说呢?这或许需要我们从现代人文学科的起源说起。严格说来,在形成现代人文学术,并严格划定文学、历史、哲学等人文学科的分野之前,人类的智识体系只有哲学和语文学两种,前者是对思想、观念和智慧的热爱,而后者是对言语、语言和学问的热爱,前者是我们高山仰止的哲学、思想和智慧,而后者则是集合了人类意识所有已知知识的学问和学术。而现代人文科学之形成的重要标志之一就是以语文学的研究来打破传统神学、经学对于人类思想和精神世界的统治,形成为一种客观、科学的学术,而不再以神谕、天启的教条和信仰来统治人类的意识和思想。不管是我注六经,还是六经注我,它们都与现代人文学术的科学理念和批判精神背道而驰。现代人文学术的一个基本条件就是必须采取一种历史的和语文学的学术取径(historical and philological approach)来探索和研究人类所创造的一切物质和精神文明。在现代人文学术的体系中,即使是哲学、宗教,甚至神学、经学研究,原则上它们首先必须与传统意义上的哲学、宗教相区分,甚至脱离,方才可以成为一门现代意义上的人文学科。现代人文学科的每一个分支学科都必须是一门解释学的(hermeneutic)学问,而不是一门超验的、先知式的,且必须先受了灌顶、得了随许之后方可进行秘密授受的学问和传统(hermetic tradition),因为它不再是从信仰出发来传播和宣扬上帝、耶稣,或者佛陀和其他古代之圣贤们直接的预言和神谕,而是要对这些预言和神谕进行科学研究的一门客观和精细的学问。

美国圣母大学荣休教授James Turner所作《语文学:现代人文学科被遗忘的起源》

美国圣母大学荣休教授James Turner所作《语文学:现代人文学科被遗忘的起源》

所以,在现代人文学术的总体架构之中,哲学、宗教研究应该是一种对文本进行的历史学的和语文学式的研究,是一种宗教史、哲学史式的研究,而不再是对宗教和哲学教条的迷信式的传扬,更不是宗教和哲学本身。在西方学术史上,人们习惯于将哲学/神学(philosophical/theological)的方法与历史学/语文学(historical/philological)的方法列为对立的二极,前者是传统的神学、经学,而后者才是人文学术。佛学研究要从传统的神学、经学传统中解放出来,转变成为一门现代意义上的人文学科,就必须要求它的研究者与其所研究的对象保持足够远的距离,并能够采取学术客观和价值中立的态度。严格说来,一位虔诚的佛教徒是很难同时成为一位优秀的佛教学者的,因为要他/她对其所持信仰保持学术研究必备的批评精神是一件不容易做到的事情。但是,佛学研究要走出传统神学或者经学的藩篱,就必须采用历史学的和语文学的研究方法。所以,不管是研究佛教的历史,还是研究佛教的义理、教法,它首先应该是一种文本的研究、历史的研究,或者说是一种通过对文本的研究来构建其历史的研究。

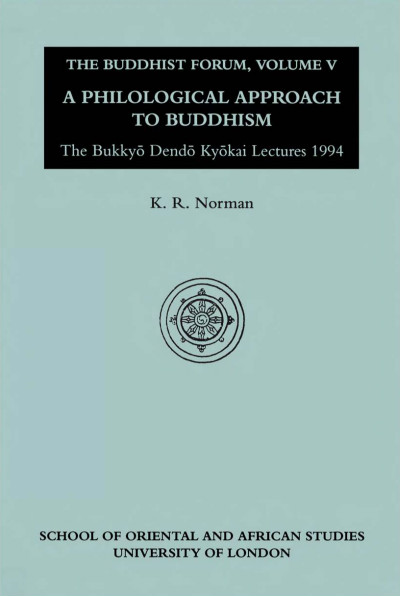

长期以来,西方佛学研究的主流即是一种被称为“佛教语文学”(Buddhist Philology)的传统。佛教语文学家们千方百计搜集各种文字的佛教文献,特别是梵文、巴利文、汉文和藏文佛教文献,然后对它们进行精细的整理、校勘和编辑,一丝不苟地制作这些文本的精校本(critical edition),或者对同一个文本进行多语种、多版本的对勘,试图建立起一个相对比较可靠的文本基础,然后对它们进行翻译、注释,并用心探究这些文本及其流传过程的语言和历史背景,为它们大致设定原初的语言和历史语境(contextualization),并为这些文本的产生和流传构建出一个相对可靠的历史年代顺序,为文本中所表达的思想、义理梳理出大致的发展阶段,并对其最终做出符合其本来意义的解读和诠释。一部西方的佛学研究史,总体说来就是用历史学的和语文学的方法研究各种语文的佛教文献(文本)的历史。

K. R. Norman所著A Philological Approach to Buddhism

K. R. Norman所著A Philological Approach to Buddhism

佛教语文学对从事佛学研究的学者们有极高的语文要求,它要求他们必须掌握多门古代佛教语文,若没有精通至少一门,最好多门古代佛教语文的能力,他们就无法从事佛学研究。佛教语文学对文本的厘定,即对文本的编辑、校定、对勘、翻译和注释等,都有一套十分精致和严格的技术要求和学术规范,一个没有精通多种古典佛教语文、未经受过严格的语文学训练的人,和一个没有耐心遵守语文学的各项规则和技术要求、规范的人,他们都没有资格和能力从事佛教语文学研究。佛教语文学为初学者设置了一条很高的学术门槛,入门既不易,想要登堂入室、得其奥妙则更是难上加难。进入新世纪以来,国际佛学研究无疑已呈多元趋向,并倡导跨学科的研究方法。然而,于国际佛学界占明显强势地位的印藏佛学研究(Indo-Tibetan Buddhist Studies)则依然坚守着佛教语文学的传统。特别是近几十年来,以研究法称(Dharmakīrti, fl. c. 6th or 7th century)作品为代表的梵、藏文佛教因明类著作为主的京都/维也纳学派异军突起,他们的佛教语文学实践及其优秀成果,将佛教语文学的精致和复杂推到了一个后人难以企及和踵武的高度,标示着印藏佛学研究进一步的强势发展。

京都/维也纳“佛教语文学”派代表人物Ernst Steinkellner有关法称因明学的专著

京都/维也纳“佛教语文学”派代表人物Ernst Steinkellner有关法称因明学的专著

以印藏佛学研究为代表的佛教语文学于今日所达到的这种前所未有的学术水准和技术高度,既令国际学术同行们肃然起敬,但难免也会令后来者望而生畏,产生了一种物极必反的负面效应。今日常听到有人因此而把佛教语文学当作是一种十分机械的、技术的、密集型的工匠式劳动,认为语文学家们过分地专注于制作精校本,进行文本对勘,执着于对文本中的语词、语法、修辞之差别的辨别和校正等细枝末节,而忽略对文本之主题思想的挖掘和领会。这样的研究缺乏思想性、理论性和哲学高度,即所谓“章句小儒,破碎大道”,它对佛教之教法、义理和历史研究之进步的意义,当远不如后现代理论家们对佛教思想、哲学所作的启示式的理论诠释,以及他们用新的理论和范式对佛教思想、历史所作的建构或者解构。与这种观念相应,佛学研究往往被人设定为分别以语文学和以理论诠释为主导的两种截然不同的学术进路,语文学和理论甚至被人想象成为互不相融、互相抵触的两个极端,好像从事佛教语文学的研究者则一定不懂或者不在乎佛教的思想和哲学,而重视佛教思想之理论诠释者则一定没有能力或者根本不重视对佛教文本进行细致的语文学研究。而佛教理论家们对于语文学的无知和无能,导致他们自然地倾向于教条式地接受各种时髦的理论和范式,把注意力转向于缺乏实证根基的理论,而抛弃了佛学研究的根本——文本研究。如果说前一种重视佛教语文学的研究进路可以欧洲的佛教语文学家们做代表的话,那么后一种重视理论诠释和范式创新的佛学研究者指的则多半就是那些缺乏过硬的语文学功夫的北美学者。

必须指出的是,将上述佛学研究的这两种不同的取径极端化为两条互相对立、互相排斥的学术道路,这无疑是片面和不正确的。事实上,佛教语文学之严格的实证性和复杂、精致的技术要求不过是它的学术外表和学术手段,它的深层的学术目的也无外乎是要精确地重新勾画佛典之原貌,并进而正确地理解佛陀之微言大义,精到地诠释甚深和广大的佛教思想与哲学。佛教语文学的手段从表面上看很技术、很细碎,但本质上却是思想的、哲学的。正如印度学家Sheldon Pollock先生对语文学所做的最新定义一样,语文学是“让文本产生意义的一门学科”(the discipline of making sense of text),属于解释学的范畴,它不是一门单纯研究语言、语言结构,或者语法、修辞和逻辑的学问,语文学研究的最终目的是要揭示和解释文本的思想和意义。所以,佛教语文学研究的目的并非只是严格地厘定佛教文本,而是要揭示和解释这些文本的思想和意义。对此,京都/维也纳“佛教语文学”派的领军人物Ernst Steinkellner自己就说得非常明白,“就兴趣来说,我自认为是一个哲学史家。因为我最感兴趣的研究对象是哲学性的、理论性的问题,例如什么是真实、什么是人的需求等等哲学命题。但我不是哲学家,因为哲学家是要理解自己想知道的那些哲学问题,而我想知道的则是一千年前的人讨论的哲学问题,这是哲学史或说佛教哲学史的研究,不是哲学本身。”另外,大家都知道,日本创价大学的辛嶋静志教授可称是当今世界最杰出的佛教语文学家之一,也可以说是“一个世界上最懂佛教文献的人”,但即使是像他这样把佛教语文学研究做到了极致的人,却依然明确声明他所“理想的文献学不是为了文献学的文献学,”他自己所选择的研究佛教的学术道路是一条“从文献学到哲学”的道路。近二十余年来,辛嶋先生常年累月地研究佛典语言、编排佛语词典,这些于外人看来十分机械、枯燥的工匠式劳作,于辛嶋先生自己却直指精义,且妙趣横生,充满了智慧和思想。他这样下苦功夫的目的是为了“在研究思想史时直接接触原典,虚心读懂原典,努力用原典来证实其内容及其历史,”所以他做的是“用文献学来探讨佛教思想史的研究。”

辛嶋静志教授论文集 中文版

辛嶋静志教授论文集 中文版

像辛嶋先生一样,一位优秀的佛教语文学家怀抱的学术理想一定是同时要成为一位优秀的佛教思想家、佛教哲学家。而一位对构建佛教历史或者理解和诠释佛教思想有很高的学术和理论追求的佛教学者,他/她一定也首先必须接受良好的佛教语文学训练。如果一位佛教哲学家完全缺乏阅读、理解佛教文献的最基本的语文学训练,完全不在厘定和精读佛教文本、构建每个文本独有的语言的和历史的语境、细致地辨别和品味文本言词间的细微差别(nuance)等语文学家所专擅的方面下足够的功夫,而是一味地追求理论创新、提升思想高度,或者想用花哨、时尚的学术范式来规范佛教哲学、义理,构建佛教历史,不鸣则已,一鸣惊人,那么,他/她就永远也达不到辛嶋先生已经达到了的那种“海阔凭鱼跃、天空任鸟飞”的境界,他/她的崇高的学术理想也就永远只能是镜花水月,如梦似幻。试想即使像尼采这样举世无双的哲学家、思想家,他作为古典语文学教授而撰写的第一部著作《悲剧自音乐精神的诞生》却成了世界语文学史上最著名的一场悲剧,因为它完全违背了语文学的基本学术原则,一出版就不幸成为众矢之的,收获了如潮般的恶评。尼采被人讥讽为“未来语文学家”,几年后不得不从古典语文学教授的位子上黯然退下。学术研究最理想的境界无疑应该是理学和朴学的完美结合,正如德国著名的浪漫主义哲学家、语文学家(印度语言学家)施莱格尔(Friedrich Schlegel, 1772-1829)先生曾憧憬过的那样:“语文学家应该[如一位语文学家一样地]做哲学[式的研究],而哲学家应该把哲学也应用于语文学”(Der Philolog soll [als solcher] philosophiren, der Philosoph soll Philosophie auch auf die Philologie anwenden)。语文学家要努力赋予自己选择的学术主题和学术成果以哲学和思想的意义;而哲学家则必须把自己的哲学思想建立在经得起实证考验的语文学基础之上。语文学和哲学、理论研究不应该互相对立,而应该相辅相成、相得益彰。如前所述,语文学是形成现代人文学科的基础和根本,语文学对于人文学术的价值和意义,就如数学对于自然科学的重要性一样,所以,所有人文学术研究自始至终都应该首先是语文学的研究,佛学研究自然亦概莫能外。

四

佛学研究,特别是佛教历史研究,必须采用语文学的方法,这一点对于佛教学者来说是不言而喻的。不管是佛教历史学家,还是佛教哲学家,他们都应该既懂得历史,也理解宗教,否则就难以成为一位合格的佛教学者。然而,从过去佛学研究的历史来看,或只有以解读和诠释佛教文本为己任的优秀佛教语文学家,方能够做到既懂历史,又懂宗教。也只有在他们这里,历史和宗教才是有机地结合在一起的,是不可以截然地分割开来的。

可以说,迄今为止佛学研究所取得的每一项重大进步都与佛教语文学密不可分,特别是佛教史研究的重大突破都是在佛教语文学研究的基础上取得的。对此,我们或可以把对佛教最早期历史之研究的经验作为例子来加以说明。对佛教最早期历史的研究曾经是国际佛教学界所面临的一个难点,因为我们今天所能见到的佛经,即使最早的也已经是在公元前一世纪结集而成的了,也就是说,它们是在佛陀释迦牟尼涅槃之后好几个世纪,才由后代的佛弟子们根据历代口耳相传下来的资料结集、整理而成的。然而,如果对现存下来的这些见于佛教大藏经中的佛经文献不加仔细的甄别,我们是很难确定这些早期佛经究竟是否是一次成型的,如果不是,那么其中到底哪些曾是佛陀亲传的教法,哪些又是后人增补进去的东西?为了要解决这个问题,佛教学者们采取了三种完全不同的学术进路。第一种以英国佛教学者们的做法为主,他们相信所有这些佛经都是根据释迦牟尼佛亲传的教法结集、整理而成的,早期部派佛教资料中的大部分佛经从根本上来说都具有同质性和权威性,它们中出现的一些前后不一致和不相应的东西并没有多少重要性,在口传时期,佛教教义的创造性发展是微不足道的,而且它们被成功地阻止在了佛教大藏经之外。所以,那些见于佛教大藏经中的佛经基本反映了佛陀本人所传的权威的教法。第二种方法则与此正好相反,他们对我们今天所能见到的佛经是否能够反映出最早期佛教的真实面貌抱有十分怀疑的态度,更不把它们当成是佛陀亲传的教法。正因为这些佛经都是在公元前一世纪或者以后才结集的,所以我们并不知道它们是否在这以后还曾经被不断地修改过,而且,若要通过对不同部派的不同版本的佛经的比较研究来重构出部派之前佛教的共同面貌的话,那么,我们将面临巨大的方法论上的困难,迄今为止我们也未能在这些佛经资料中仔细地分辨出前后不同的层次来。所以,这类学者认为要研究早期佛教的历史更重要的是要在当时留下的碑刻铭文等非佛经资料中寻找相关的、更可靠的历史资料。而第三种学术进路则以德国汉堡大学荣休教授Lambert Schmithausen先生为代表,他们坚持采用所谓“高等批评”(higher criticism)的学术方法来处理这些大小不一的佛教文本,即对相关的文本,或者同一文本的不同版本进行对勘,通过做文本分析,探究文本成书的历史等,来确定文本中出现的增补、不同的层累和不同质的组成成分等。对于他们这些佛教语文学家而言,文本中出现的所有分歧表明的是文本的发展和社会环境的不同,文本之内容和结构的前后不一致显示出的正是文本的异质性和人为的编纂和编辑活动。这种“高等批评”,实即为语文学中的文本对勘、分析和比较研究的方法,最终能够揭露文本中相对的不同阶层(层累)出现的先后次序和教法发展之各阶段的顺序,确定佛教发展各阶段的大致年代顺序。尽管如此,若没有其他范畴的资料佐证,以这样的方式确定的这些顺序和各阶段的时间都很难达到确定无疑。显然,上述这三种不同的学术取径各有可取之处,但无疑这第三种取径是研究最早期佛教历史之最可取的正道。

Lambert Schmithausen

Lambert Schmithausen

这种曾被Schmithausen先生直接用“高等批评”来指代的佛教语文学方法最近又被英国牛津大学教授、著名的南亚和密教研究专家Alexis Sanderson先生做了十分出色的发挥。后者凭借其对南亚古代宗教文献所作的十分广泛和细致的比较研究,重新考察了密教起源的历史,并对他所倡导的这种学术实践做了系统的总结,将之称为“通过文本的对勘、分析来构建历史(History through Textual Criticism)”的学术方法。长期以来,由于缺乏传统的历史资料,国际学界对密教起源这一涉及很多种不同的古老的印度宗教传统的、极其复杂的宗教现象的研究往往如盲人摸象,难以理出其先后出现、发展的年代程序,更不用说建构起一部有相对确切的年代依据的密教形成、发展的历史了。而Sanderson先生曾经通过对湿婆教(Śaivism)、五夜毗湿奴神崇拜”(Pañcarātra Vaiṣṇavas)和佛教瑜伽尼本续(Yoginītantras,以无上瑜伽部母续《胜乐本续》为主)密典中出现的大量平行的段落的同定和对勘、分析,来揭露这些文本的编辑方向(direction of redaction),即这些文本互相间的连接及其相互引用的先后顺序,然后为建立起这些宗教传统的相对可靠的年代学顺序提供证据,最终建构起这三种宗教传统形成、发展及其相互关系的历史脉络,揭示了这些宗教传统之间的渊源及其互相吸收、继承和发展的关系,基本理清了这段极其复杂和难以捉摸的历史。为南亚早期宗教历史,特别是密教历史的研究做出了无与伦比的巨大贡献。

显而易见,上述Sanderson所走的这种学术进路与Schmithausen先生前此倡导的“高等批评”实则一脉相承,Schmithausen先生的学术接班人Harunaga Isaacson教授原本就是Sanderson教授的学生,也是他所积极提倡的这种学术方法的最好的实践者。无疑,Sanderson先生提倡的“通过文本的对勘、分析来构建历史”的学术进路应该是目前最适合于做佛教史研究的一条正确的学术道路。Sanderson先生本人曾对他所践行的这种学术方法做了以下具体说明,他说:“原文本(source-texts)是所有证据中最有价值的。因为它们与别的文本不同,直接指向这个文本形成时的原初状态。所以,寻找这些原文本应当是所有从事对这类文献进行比较研究者的首要关心。正如我的这些例子将要表明的那样,这或要求人们将他们的阅读扩展出其开始工作时的那个文本群(text-group)或者论(Śāstra)的范围。这样的[阅读]广度在任何情况下都是通往学术成就的王道。虽然[文本]对勘者就某些文本的部分而言或能得到非常好的证据的支援,但更普遍说来他将发现自己正面临的那些问题只有在对这种阅读广度的培养中才能使他有能力将它们识别和解决。有时候,他将不得不在那些同样得到了很好的检验的互相对立的文本阅读/释读(reading)中做出选择;甚至在[文本]传承能够减低到只有一种单个的文本阅读/释读的地方,他仍然必须对这种阅读/释读做出他自己的判断,如果他有理由怀疑它[阅读/释读]是假的,他应该立志通过修正来消除这种错误。他在这些选择、诊断和修正等任务中的成就的大小将取决于他对一个广大的语境施加于语言、风格和意义之上的限制有多深的了解。最重要的是,若要精通这类文本,即这些写成于一个十分复杂和形式多样的宗教实践和义理世界之中,并专门为从事于这种宗教实践和义理的人所写的文本,批评家必须努力对这个世界有一个更加彻底的了解。而这将把他从密教传统的一个领域引导到另一个领域,而且还将要求他,就像在他之前的密教学者们一样,必须对那些为密教打底和提供资料的领域,诸如就湿婆教和五夜毗湿奴神崇拜系统而言其吠地迦(Vaidika)仪式和诠释学等领域、密乘佛教而言其毗奈耶(律)和阿毗达磨(对法) 等领域,有一个基本的掌握。如此说来,文本对勘的训练实际上就是对生产他所面对的、试图理解的那些文献的那个文明的深切的研究。没有文本的对勘,这样的研究就无法进行下去,因为这就是阅读这些文献的方法,而这些文献是它[文明]的最丰富和数量最多的见证。”

综上所述,Sanderson以文本对勘来构建历史的学术实践最关键的内容有两条,一是要找出这些文本的源头,辨明这个文本变化、发展的过程和方向,为此必须拓展阅读的宽度;二是要对产生这些文本的那个文化(文明)有深切的了解和研究。应该说,这种通过文本对勘和文献的比较研究来构建历史的学术进路是对语文学(philology)的一种新的诠释和发展,语文学本来就是一种通过厘定进而理解文本的学问,以往人们较多地从语言学,特别是历史语言学(historical linguistics)或者语言的历史研究(historical studies of language)这个角度来理解作为一种学术方法的语文学,实际上,理解一个文本仅仅依靠历史语言学的功夫是远远不够的,它同时要求学者对产生这个文本的文明有深切的了解,可以为他/她所研究的这个文本设定一个正确的语文的和历史的语境,从而在这个原初的、广阔的语境中来准确地重建这个文本的意义和价值。于此我或可举一个现成的例子来对Sanderson先生所倡导的这种学术方法的具体实践略加诠释。前文曾经提及,长期以来蒙元史家们对藏传佛教于蒙古宫廷内外传播的历史一筹莫展,因为元代汉文文献中出现的相关记载不但语焉不详,而且还出现了诸如“演揲儿法”、“秘密大喜乐禅定”和“十六天魔舞”等不为汉族史家熟悉和能够理解的词汇,而对这些词汇及其内容的解读则不可能仅仅依靠利用历史语言学的方法对它们做审音勘同就能做得到的,它更需要研究者首先要对产生这些词汇的藏传佛教,特别是其独特的密教修习仪轨等有十分广泛和深刻的理解。所以,不得不再次强调的是,语文学不是语言学,研究佛教史者不能只懂语言,而应该同时也懂得佛教。

Sanderson先生提出的“依靠文本的比较研究来构建历史”(History through Textual Criticism)这一概念无疑可以作为语文学的一个新的重要的定义,而这样的语文学方法不只是适用于研究密教起源的历史,而且也是研究整个佛教历史的最好的学术方法。当然,语文学也并不只适用于研究佛教历史,它更是佛学研究的基本方法,研究佛教哲学、义理同样必须依靠严谨、精致的语文学方法。当今世界上最著名的佛学家们大多数都自我定位为佛教语文学家,除了前面提到的Sanderson、Schmithausen和辛嶋静志等以外,还有前辈学者如Ernst Steinkellner和御牧克己,和当今一线的欧洲佛教学者Harunaga Isaacson、Klaus-Dieter Mathes和Dorji Wangchuk教授等,他们都自我定位为“佛教语文学家”。严格说来,上述这些知名学者中间几乎没有人是佛教史家,而更多的是研究佛教义理、思想的佛教学者(Buddhologists),语文学家做文本研究的专业本领保证了他们研究佛教哲学、义理时时刻保持清醒的历史意识,他们将对佛教哲学和义理的诠释建立在对佛教文本之十分精致的历史学的和语文学的研究之上。

辛嶋静志先生曾对他为何要进行汉译佛典的语言研究做过如下的解释,这有助于我们理解语文学研究与佛教哲学研究的关系,他说:“正是因为思想是通过语言表达、通过语言流传的,所以思想并不脱离于表现它的语言,而是存在于表现它的语言本身之中。不正确捕捉语言,便不可能正确理解思想。而且汉译佛典如此难解,仅满足于大约读懂,是根本不可能正确理解佛教思想的。今天我们首先应该老老实实承认自己不懂佛教汉文。认定自己读得懂,便会无意中不断犯错误;知道自己读不懂,便会开始考察为什么读不懂,这样就会打破自己的局限,重新认识汉译佛典。”从研究佛教语言进而正确理解佛教思想的这种学术方法,我们可以从辛嶋先生对汉译佛经中对“净土”这个词语和概念的翻译、形成过程的精湛的语文学研究中得到深刻的领会。汉语“净土”既可以表示“洁净的土”(形容词+名词),也可以解释为“洁净土地”(动词+名词),而“净土”到底应该是“净佛国土”,还是应该是“被[菩萨行]洁净之土”呢?辛嶋先生通过对这一语词被译介成汉语的过程中出现的种种错综复杂的语文学问题,揭示了梵汉佛经翻译中有可能出现的种种因语言(方言)、文字和文化之间的差异而导致的难以想象的错译和异译,同时向读者展示了“净土”这一对于汉传佛教而言如此重要的概念和理想是如何通过这个离奇的传译过程而在汉传佛教中逐步形成,并不断变化发展的过程,真正还原了汉传佛教中阿弥陀佛西方净土极乐世界信仰之形成的本来面貌。在这样精致和复杂的语文学研究中,诚如辛嶋先生所言,语言和思想的研究是截然不可分割的。

辛嶋静志

辛嶋静志

当然,辛嶋静志先生对佛典语言的研究的最大学术贡献在于他为大乘佛典之形成历史的构建和对初期大乘佛典之原貌的揭示提供了十分重要和可靠的资料。辛嶋先生研究早期大乘佛典的学术方法与前述以Schmithausen先生为代表的研究最早期佛典的第三种取径一脉相承,是对后者的出色的继承和发挥;而其所做这项研究所涉及的语文、文献的宏富、精致和复杂程度,则足可与前述Sanderson先生通过对南亚多语种宗教文献的对勘来构建密教之起源的历史相媲美。由于初期大乘佛典是通过中期印度语,或者中期印度语与梵语混淆语传播的,后来才被“翻译”成梵语,所以初期梵语大乘佛典是经过了数个世纪不断的梵语化和附加、插入的结果,若依靠现存的、源出自十一世纪以后的梵语写本,我们是无法了解初期大乘佛典的本来面目的。我们必须依靠汉译、藏译,以及古代犍陀罗文化圈、中亚出土梵语断简、犍陀罗语佛典、于阗语佛典等等佛典语言资料,来追溯初期大乘佛典产生、发展和变迁的过程,同时还要参考有关碑文、考古以及美术资料等当时代的第一手资料。只有综合性地考察和研究以上所有资料,我们才能达到展望初期大乘佛典的新境地。而辛嶋先生正是这么一位有能力从事这项工作的杰出的佛教语文学家,经过二十余年锲而不舍的工作,他为初期大乘佛典的研究开创了一片令人耳目一新的新天地。

Schmithausen先生的《阿赖耶识:关于唯识[瑜伽行]学派中的一个中心概念的起源和早期发展》一书是佛学研究的一部经典之作,它也是用语文学方法研究佛教思想的一部经典。作者研究“阿赖耶识”所使用的学术方法与他为研究佛教最初期之历史和文献所设定的方法完全一致,即是对最早出现“阿赖耶识”这个名相的早期唯识学[瑜伽行]派的佛教文本,特别是《瑜伽师地论》进行十分细致的语文学[文献学]研究,通过对文本中凡出现阿赖耶识的那些段落的细致的比较和分析研究,来构建阿赖耶识在不同语境中的意义,然后大致确定“阿赖耶识”这个概念的起源、意义以及它逐步发展的不同阶段。Schmithausen先生另一个众所周知的权威领域是他对佛教与动物、植物的关系的研究,而他所采用的研究方法同样也是语文学的文本研究法,即让文本本身来说话,通过对不同时期、不同类型之佛教文本中对动物、植物之观念的不同说法的揭露,来观察佛教对动物与植物的看法的演变过程,从而分析佛教思想史中有关动、植物观念之发展的不同阶段,构建一部佛教与自然之关系的历史。

ālayavijñāna: On the Origin and the Early Development of a Central Concept of Yogācāra Philosophy, Part I封面

ālayavijñāna: On the Origin and the Early Development of a Central Concept of Yogācāra Philosophy, Part I封面

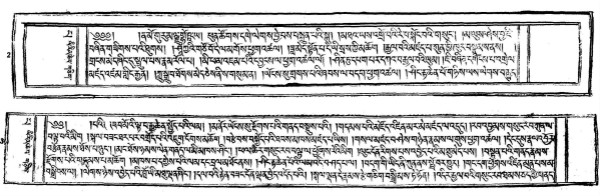

当然,语文学研究对于研究佛教义理之重要性还在于我们在研究任何佛教文本时首先要厘定文本,确定我们所依据的这个文本本身是否正确可靠,即在同一文本之众多译本或者版本出现严重的不同时,我们首先要用语文学的方法来确定到底哪个说法是佛陀本人或者后世佛教大师们的本意,否则我们是无法来研究和诠释佛教之义理的。对此我们或可以举以下二个实例来略作彰显。众所周知,《菩提道次第广论》(Byang chub lam rim chen mo)是宗喀巴最具代表性且影响极为深远的佛教见修次第纲要书,然而二十世纪初一位格鲁派上师在搜集了不同地区的八九种木刻本并进行比对后发现,各个版本之间存在大量差异,甚至还有不少完全相反的内容,例如有些版本中是med(无),另一些版本中却是yod(有)。对此,如果不能以语文学的方法介入,确定各版本产生的年代先后,通过严密的对勘来最大程度地消除差异带来的误读、推断造成这些差异的可能因素,从而尽可能地还原该论的原貌,我们就根本不可能断定宗喀巴到底在这些涉及“有无”、“是非”的重大义理抉择上说了什么,漠视这些差异不但能使藏传佛教哲学研究者的义理阐释从“胎中”就打上问号,随之而来的武断误读对于将这些文本用作修行指导的传统宗教实践群体而言,恐怕更是灾难性的。再比如,中观学的核心文本——龙树的《中论》(Mūlamadhyamakakārikā)第二十四品至关重要且颇具争议的第十八颂,鸠摩罗什译为:“众因缘生法,我说即是空,亦为是假名,亦是中道义。”译文中的“即是”、“亦为”、“亦是”读起来极易让人将整个颂的主语(subject)都视为第一句的“众因缘生法”,这种解读正是吉藏所立三论宗依循的模式,更是天台宗建立“三谛”(即空即假即中)思想的基础。然而,若详该颂的梵本原文:yaḥ pratītyasamutpādaḥ śūnyatāṃ tāṃ pracakṣmahe / sā prajñaptir upādāya pratipat saiva madhyamā /(MMK 24. 18ab),可知前半颂的主语是众因缘生法,而后半颂的主语sā(阴性)在词性上与前半颂的空性śūnyatāṃ(阴性)保持一致,故而其指涉对象可视为空性,由此,颂义即可释为:因缘生法是空性,而空性本身也是假名,这才是中道。此种解释涉及的两重的抉择次第则并非将缘生法、空性、假名置于同一平面。事实上,以上两种解读模式俱存于古代的梵藏汉三类论疏中,如果不能重回梵文原典及相关注疏,并与藏汉译本比较,我们极有可能对龙树此颂所表达的本怀下仓促而武断的结论,更无从了知造成三论、天台等传规不同释读模式的背后因素。类似的例子还有很多,如果脱离扎实的语文学研究工作,对于手头的文本不加抉择、分析与追问,就高举缘起性空、性空缘起等玄之又玄的所谓佛教哲学阐释,那么在本质上就无异于一厢情愿、自说自话的痴人说梦,这种空中楼阁式的义理研究呈现给我们的只能是张三的宗喀巴、李四的龙树罢了。

拉卜楞寺木刻版《菩提道次第广论》

拉卜楞寺木刻版《菩提道次第广论》

德格印经院木刻版《菩提道次第广论》

德格印经院木刻版《菩提道次第广论》

扎什伦布寺木刻版《菩提道次第广论》

扎什伦布寺木刻版《菩提道次第广论》

五

长期以来,人们已经习惯于把语文学理解为“小学”、“朴学”,觉得它不过是一门工匠式的手艺,和当代学术研究讲究的宏大叙事和理论范式格格不入。人们显然已经忘记了这样一个事实,即语文学原本才是现代人文学术的源头和根基,离开了语文学,任何人文学术都不过是海市蜃楼罢了。任何缺乏基础的语文学训练或者蔑视语文学规范者,他们都不过是一些披着职业的外衣,精通“快乐原则”(the principle of pleasure),专擅趋乐避苦、浑水摸鱼的文人骚客。但是,就像人们常引用的哈佛大学教授、拜占庭学家Ihor Ševčenko先生曾经说过的那句话一样,“语文学就是设定和解释流传到我们手上的文本。它是一件很狭窄的事情,但离开了它任何其他事情都是不可能的(Philology is constituting and interpreting the texts that have come down to us. It is a narrow thing, but without it nothing else is possible)。”在现代人文学术的语境之下,任何不遵循语文学原则,经不住语文学规范检验的所谓研究,都是不学术的。

就如整个当今学界错误地把语文学和理论树立为互相对立的两个极端一样,佛教学界不但将印藏佛学研究和汉传佛学,或者说东亚佛教研究,划分为两个很少有关联的学术领域,而且还认为印藏佛学研究者做的是语文学,而汉传佛学研究推崇的是思想史、哲学史式的研究,所以二者各擅其美,互相间难以对话和沟通。显然,这是一种建立在对语文学和印藏佛学研究的误解之上的错误认识。如前文所述,不管是语文学,还是印藏佛学,它们都不是一门机械的、技术的学问,虽然它们确实对解读文本设定了一整套十分高精尖的技术要求和学术规范,但其最终目的无非还是为了要保证他们能够正确解读这些他们处心积虑地搜集和厘定的文本的本来意义,揭示这些文本的思想和历史价值,而这正是学术研究该走的正道。相反,不对文本做精致的语文学解读,或者根本不从对文本的整理和研究出发,天马行空般地奢谈佛教的思想和哲学,这就必然会违背现代人文科学的基本的学术原则和科学精神,使得佛学研究重又倒退回前近代的神学和经学的范畴之中。所以,笔者以为,当今从事印藏佛学研究者理应继续坚守语文学的传统和阵地,而从事汉传佛教,或者东亚佛教研究的学者们,则也应该回归语文学的核心实践,以将佛学研究整合成为一个具有相同的学术规范和学术水准的、可以互相对话和沟通的学术整体。

(本文原刊《中山大学学报》(社会科学版)2018年第2期第120-132页“宗教与文明”专栏,澎湃新闻经授权转载,原文注释从略,现标题为编者所拟。)

一

2017年十月初,美国南卫理公会大学(Southern Methodist University)的Johan Elverskog教授在一封邮件中告诉我说,Donald Lopez Jr.教授曾经说过这样一句话,叫做“历史学家们不懂佛教,而佛学家们不在乎历史(Historians don’t know Buddhism, while Buddhologists don’t care about history)。”这句话乍听起来觉得挺有趣,似也颇有几分道理,但细想起来则不免令人有点惶恐,且心生疑惑:那世上流传的这么多的佛教史著作又是谁写的、怎么写出来的呢?大家知道,这位Lopez教授可是当今国际佛学研究界炙手可热的大腕级人物,也是美国后殖民主义文化批判领域内举足轻重的名角,现任美国密西根大学西藏和佛学研究校级讲座教授,还是美国文理科学院的院士,他的这一句话虽然听起来有点夸张,但当非信口一说的戏谑之言,而应该是有所感而发的。它激发起了我对目前佛教史研究之现状及其方法等一些问题的思考。

引发这一话题的由头是我于2017年九月初在《上海书评》上连载发表的一篇题为《沈卫荣看“新清史”的门道和热闹》的长篇文章。在这篇文章中,我对西方“新清史”家们提出的一个重要观点提出了质疑,即他们常常强调满清统治其“内亚帝国”(Inner Asian Empire)时采用了与其统治“汉帝国”(Chinese Empire)时完全不同的统治理念和策略,它具备明显的“满洲特性”或者“内亚特性”。但是,当他们阐述这种所谓的“满洲之道”或者“内亚特性”时,又往往将藏传佛教及其以“政教合一”为标志的统治世界的理念作为其主要内容,甚至还有人把藏传佛教提升到满洲皇帝统治大清帝国之帝国意识形态(imperial ideology)这样的高度。可是,颇为令人吃惊的是,当我们对他们的这类观点稍加深究时,却不难发现大部分“新清史”家们对藏传佛教的了解和理解实际上都相当的肤浅和偏颇,他们对被他们当作满清统治之内亚特性的藏传佛教的解释大部分都显得有点牵强附会,不但他们所引证的相关的二手研究成果基本上都是上个世纪七、八十年代的研究著作,而且他们对藏传佛教之基本理念和义理的理解也都显得十分表面和片面。

例如,“新清史”家们宣传藏传佛教徒将满清皇帝赞颂为文殊菩萨的化身这一事实,因此而授予了满清统治者“菩萨皇帝”(Emperor as Bodhisattva)这一特殊的身份,并进而把这一身份作为宣称大清皇帝曾经是一位“宇宙君主”(universal king)的一个有力依据。可事实上,藏传佛教中所说的“菩萨皇帝”,即把汉地的皇帝(清代皇帝是满洲人而非汉人对于当时的藏传佛教徒而言并无特别的意义)指称为文殊菩萨的化身,表达的只是藏传佛教中惯用的一个“三圣”,或者说一个“三位一体”(trinity)概念的组成部分。藏族史家最早曾塑造了一个“三部怙主”(rigs gsum mgon po)的概念,分别将吐蕃帝国时期最著名的三位赞普,即松赞干布、赤松德赞和热巴巾,称为是观音、文殊和金刚手三位菩萨的化身。后来,应该是在元朝覆亡之后、清朝兴起之前,他们又将吐蕃、汉地和蒙古的统治者分别指称为这三位菩萨的化身,以此表明吐蕃、汉地和蒙古分别是观音、文殊和金刚手三位菩萨的化土。显而易见的是,这种“三圣”或者“三位一体”概念,至少从宗教的角度来看,其本意是要把吐蕃、汉地和蒙古三个地区放置在一个完全平等的位置上同时被圣化,或者佛教化,这三个地区之间当没有高下之分,更无领属关系。所以,指称满清皇帝是文殊菩萨的化身,这并不就等于说他是一位可以同时统治包括吐蕃和蒙古在内地区的“天下共主”。

此外,还有“新清史”家将曾在蒙元时期备受推崇的藏传佛教护法“大黑天神”指称为满清国家初建时刻意尊崇的“国之护法”,甚至将它的地位抬高到满清初建时之国家认同的标志这样的高度,并且还有诸如日本学者石滨裕美子先生等,将藏传佛教史家自十、十一世纪时就开始鼓吹的所谓“政教合一”制度(lugs gnyis),说成是满清王朝尝试建立的所谓“法政”(chos srid),或者“佛教政府”(Buddhist Government)的教法基础和依据等等,所有这些都反映出“新清史”家们对藏传佛教之认识的肤浅和不正确,也显现出他们对于清以前藏传佛教于中原和西域之传播历史的无知。Elverskog教授本人研究明清时期内亚地区之政教历史,他早就对“新清史”家们提出的所谓内亚特性很不以为然,认为清代满、汉、蒙、藏各民族之间的文化交流很少见到莫须有的内亚特性,而更呈现出一种被他称作“清世界主义”(Qing Cosmopolitanism)的多种文化交互影响的现象,所以当他在我的文章中读到了上述我对“新清史”家们不懂藏传佛教的批评之后,便特意写信告诉我前述Lopez教授所说过的这句名言,以表示他对我对“新清史”之批评的赞同。显然,“新清史”家们对藏传佛教的种种误解和牵强附会的解释,再次充分证明了Lopez教授此言果然不是空穴来风。

其实,说历史学家们不懂佛教,这样的例子之多真可谓不胜枚举。而我自己最熟悉的一个学术研究领域,即对有关蒙元时代藏传佛教于蒙古宫廷传播之历史的研究,便可于此作为另一个典型的例子。不管是从国内,还是从国际学术史的大背景来看,蒙元史研究都曾经是一个十分出色和相当成熟的学术领域,近百年来名家辈出,成果卓著。但是,其中却有一个专门的学术领域长期以来停滞不前,它就是对蒙元时期藏传佛教于蒙古宫廷内外传播历史的研究。及止近年以前,大部分蒙元史学家对藏传佛教的历史和教法都缺乏较深的了解,他们没有注意到有大量西夏、元代和明初汉译的藏传密教文献的存在,更没有能力对这类文献进行深入的专业研究,所以,一直没有正确地解读元代汉文历史文献中出现的那些有关藏传佛教的零星而又难懂的记载,无法揭示藏传佛教于元朝传播的真实历史面貌,造成了长期以来汉文化传统对藏传佛教,特别是其密教传统的误解和偏见,并对其形成了一种带有强烈误导性质的历史“话语”,即将藏传密教说成是导致元朝骤亡的祸根,说它是一种蛊惑人心的房中术,或者是一种祸国殃民的妖术,以至于元以后的明、清历朝皇帝,虽然其中有很多人十分信仰藏传佛教,但受制于这种“话语”的强大霸权力量,他们都不得不要在公开场合主动撇清自己与藏传密教的关系,以维护其圣明的君主形象。然而,就在这最近的十余年中,我们在俄藏黑水城文献和其他西夏、蒙元和明代的出土文献和藏于各地博物馆、图书馆中的珍本文献中,发现了大量与藏传密教相关的汉文文献,而对这些文献的研究帮助我们终于能够揭开那些于《庚申外史》和《元史》等文献中出现的诸如“演揲儿法”、“秘密大喜乐禅定”和“十六天魔舞”等长期以来被妖魔化、色情化了的藏传密教修法和仪轨的真实面目,不但正本清源,可为藏传佛教平反昭雪,而且也为蒙元史研究的向前推进打开了一个突破口,在这个领域内显然我们依然还可以大有作为。

上述这个例子同样说明研究中国古代历史的历史学家们不懂佛教并不是一个个别的现象,而不懂佛教的历史学家不管他们的语文能力和历史学技能是如何的出色和卓越,他们一定也是没有办法很好地研究和著作佛教历史的。

二

而Lopez教授所说的“佛学家们根本不在乎历史”似乎同样也是一个于当今学界相当普遍的现象。佛教作为一种宗教传统,它本身就不重视历史,或者说它根本就是超越时空概念的,是反历史的(ahistorical)。印度佛教对历史事件、人物生平和年代等重要历史信息的轻视和缺载是一个十分普遍的现象,佛教徒笔下的历史记载通常充满了神话和传奇色彩,他们追述的人物、事件的发生年代前后或相差几十年甚至几百年就根本不是一件什么大事。所以,为了要重构印度佛教的历史,人们或常常必须要借助相对而言比较重视历史记述的汉族和藏族佛教史家和香客们留下的诸多文献记载,尽管这类记载常常也是按照他们自己的历史观念,或者说是在某个特定的历史时刻为了他们自己的某个特殊目的而重新构建起来的。例如,由藏传佛教史家、觉囊派上师多罗那他(Tāranātha,1575–1634)大师撰写的《印度佛教史》(rGya gar chos ’byung)常常被人用作研究和重建印度佛教历史的重要历史资料,但事实上多罗那他的这部著作中很少有来自印度的真正第一手的、可靠的历史资料,其中绝大部分都是他根据西藏本地已有的传说和叙事构建起来的,我们断不可把它当作是有关印度佛教历史的最权威的信史来读。

另一个或许也能够为我们说明佛学家们为何不在乎历史这一现象提供充分证据的事实是,一部佛教的历史,甚至可以说佛教史家笔下的所有历史书写,实际上都是严格按照佛教的世界观、价值观和历史观重新构建起来的一整套佛教化了的历史叙事,它是被彻底地篡改过了的、佛教化了的历史,通常只是按规定的时间顺序而编排的形象化了的佛教观念/概念的历史,而绝不是真正的、客观的历史。这种渗透一切的佛教化历史的传统在藏传佛教历史书写传统中表现的最为显著,也最为彻底。至迟从十三世纪开始,西藏的所有历史撰述严格说来都不过是于当时西藏佛教语境中产生出来的一部佛教世界史。在这个将西藏社会彻底佛教化的过程中,所有世俗的历史内容不是被无视,就是被按照佛教世界观及其历史逻辑篡改和重新书写。从此,西藏的历史被定格为一部千篇一律的教法史(chos ’byung,或曰“教法源流”)。是故,虽然藏文历史文献之丰富令人叹为观止,但若想从中找出一些纯粹世俗历史的内容却难之又难。

严格说来,唯有在彻底佛教化之前出现的敦煌古藏文文献中才保留了不少西藏古代世俗社会历史的内容。而经过佛教化以后的西藏历史则面目全非,乃至西藏人成了印度释迦家族的后裔,西藏是观音菩萨的化土,从松赞干布到达赖喇嘛都是观音菩萨的化身或者转轮圣王等等。在这样的情形之下,如果你不懂得佛教,那么你就根本无法理解这个已经彻底被佛教化了的西藏社会,也就根本没法进一步了解和书写西藏的历史。最近,Sam van Schaik和Imre Galambos二位先生发表了他们合作研究的一项出色成果,终于揭开了被认为是藏传佛教后弘期之发源地之一的朵思麻寺院丹底寺(Dan tig)这一名称的来历。“丹底”这个名称听起来显然不像是藏语寺院名称,它的来历和意义皆不明白,长期以来令藏学家们深感困惑。而Schaik和Galambos的研究表明,Dan tig原来是根据佛经《太子须大拏经》中的檀特山这个名称来命名的,这是一个王子先遭放逐后来又回归的地方,喻指佛教复兴之地。来自乌思藏的佛教僧人一定就是从这部佛经中得到了启发,故特意把这个他们想要于此重建和复兴佛教寺院戒律制度的地方命名为Dan tig,即“檀特山”了。这个例子说明,要是历史学家不懂佛教,那么再好的藏学家恐怕也难以揭开隐藏在Dan tig这个名称后面的真实涵义。

值得强调的是,在佛教化后的历史叙事与真实的佛教历史之间,自然是存在很大的差距的。一部所谓的教法史,它通常就是一部按照佛教世界观书写的佛教历史叙事,而非现代学术意义上的佛教史。例如,按照佛教世界不断堕落和需要被拯救的历史观念,藏传佛教史基本上就是一部腐败和改革不断循环的历史。在这样的一种叙事结构的影响之下,后人不由自主地整个误解了藏传佛教的历史。譬如对宗喀巴大师之宗教改革家形象的创造和建构,就严重地误导了历代佛教史家对格鲁派教法的理解,让人以为格鲁派的宗教主张和特色只是严持戒律,重在整治宗教体制、纪纲。实际上,宗喀巴大师不但是一位杰出的宗教理论家,持戒谨严的大律师,而且也是一位有大成就的密教上师。总而言之,格鲁派在教法上与其他分属于新派密咒(gsar ma pa)的其他教派,如萨迦派、噶举派等,并没有根本的不同,宗喀巴倡导的所谓宗教改革并不是要革这些教派的命。将宗喀巴塑造成为一位宗教改革家完全是出于要构建一部佛教从腐败到改革不断循环往复之完整历史的需要,是故,宗喀巴必须是一位于前一位宗教改革家阿底峡(Atīśa Dīpaṃkara Śrījñāna, 982 - 1054 CE)涅槃之后四百年出现的“第二佛陀”,以担负起于雪域重振佛教纲纪的重任。在阿底峡之前,至少还有龙树菩萨和莲花生大师二人,同样也被塑造成了推行宗教改革运动的“第二佛陀”。

在这种佛教化历史之书写传统的长期影响之下,即使是当代的佛教史家依然很难脱离这种佛教史观,摆脱这种历史传统对他们的影响,他们常常会自觉或者不自觉地把这种佛教化了的历史书写当作是真实的一手资料来引用,把历史叙事当成真实的历史,乃至全盘照抄这种带有强烈的佛教意识形态和明显的教派偏见的历史。例如,十九世纪格鲁派佛教史家土观曲吉尼玛(Thu’u bkwan Chos kyi nyi ma, 1737-1802)上师著作的一部以格鲁派视角为出发点而进行的判教类著作《土观宗派源流》(Thu’u bkwan grub mtha’),则经常被后世中外佛教史家用来作为书写藏传佛教历史的经典素材,于是他书中那些充满了明显格鲁派色彩和偏见的判教性内容演变成了近代以来国际佛教学界有关藏传佛教各教派历史的标准叙事。例如,西方学界最早对西藏苯教(Bon)历史做了系统研究和著述的早期德国藏学家Helmut Hoffmann先生,他对苯教之历史、教法的叙述,特别是对苯教历史发展阶段的划分,则完全照搬了《土观宗派源流》的说法,于中西方学界几十年来对苯教历史的研究造成了十分重大的影响,以至于很多说法虽然已被最新的研究证明是显然不正确的,但它们却依然很难被纠正和改变过来。

当然,与任何历史书写一样,佛教史的研究和书写也还受到了其他历史叙事模式的影响。例如,黑格尔的“有机历史发展观”也对佛教历史的构建产生了明显的影响。按照这种历史观,任何历史都是一个从生至死的有机发展过程,而印度佛教则早已经完成了这一从生至死的完整过程,即由佛陀出生,历经小乘、大乘佛教两个阶段的发展达到鼎盛时期,再经密乘佛教的出现而开始衰败及至走向灭亡,所以佛教史的书写必须严格按照这种有机的发展模式来规划和设计。若按照这个有机的时间顺序来构建佛教之发展过程的历史纪年,那么,密乘佛教一定不能出现太早,它必须是大乘佛教由盛而衰之历史发展过程的产物,而且,它也必须是腐朽和堕落的,并最终会导致佛教走向灭亡。显然,按照这种有机历史发展观设计出来的佛教历史,一定是无法与真实、复杂的佛教历史一一对应的。晚近如Sanderson先生等对密教起源之历史的研究充分表明,密乘佛教的出现从时间上要比人们设想的年代早得多,它显然不是大乘佛教之发展由盛及衰、走向衰亡的必然结果。再说,虽然佛教一度曾于印度消亡,但它却早已走向了世界,并演变成了具有世界意义的三大“世界宗教”之一,它至今依然还是一个活着的传统,而密乘佛教的发展则更是方兴未艾,愈演愈烈,一部佛教史还远没有完成其从生至死的这个有机过程。

其实,即使在佛教教法内部,有关佛陀涅槃的年代、佛法住世时间,以及与此相关的像法、末法时代之持续时间,以及未来佛弥勒确切的降世时间等等,都有种种不同的说法,对于它们的讨论一般都与于不同地区、不同时代和不同语境下,佛教史家对包括佛陀涅槃年代在内的佛教史的建构有很密切的关联,故对它们的研究都必须与对各个特定的地区和各个特定的时代的特定历史语境的考察结合起来。即使被认为是密乘佛教最殊胜之“无二续”的《时轮本续》,其中有关包括佛灭年代等与佛教历史之年代顺序相关的内容,其本身也说法不一,再加上不同的译文和传轨之间的差异,给后人确定佛教历史发展的年代顺序留下了很大的解释空间。所以,若要对佛教历史进行当代意义上的学术研究,首先必须排除佛教史观本身对我们施加的巨大影响。

三

总而言之,Lopez先生说“历史学家们不懂佛教,而佛教学家们不在乎历史”可谓一针见血,这确实是当今学术界,特别是历史学界和佛教学界实际存在的一个不可忽视的现象。那么,接下来的问题是我们又应当如何看待今日的佛学研究呢?我们应当如何来评价今天世上流传的那么多的佛教史类著作呢?毋庸讳言,我们今天常见的佛教史著要么是一部只有历史,没有佛教的作品,其中只有筋骨,没有血肉,而且还充满了佛教史观影响下的各种陈词滥调。严格说来,它们是佛教史观主导下的佛教历史叙事,而不是科学、客观的佛教史;要么只有佛教而没有历史,是从某个佛教教派的观念、视角出发,对整个佛教历史所做的年代建构、理论诠释和哲学/教理评判,它们可以完全忽视历史传承,还常常会出现年代倒置或者张冠李戴的现象。一部佛教史/思想史中随处可见脱离了历史语境而对佛教及其思想所作的随意和武断的诠释。

那么,有鉴于此等乱象,我们究竟应该如何来研究佛教呢?我们应该运用何种学术方法来重建真实、可靠的佛教历史呢?应该说,普通历史学家或可以不懂佛教,但佛教史家则必须懂得佛教。而佛学家们则无论如何都必须具备强烈的历史意识,否则他们不但没有办法从事佛教史的研究,而且也将违背现代人文科学研究必备的学术批判精神。首先必须明确的是,我们今天所从事的佛学研究与其说是佛学(神学)、哲学研究(philosophical and theological studies),倒不如说是一种历史的和语文学的研究(historical and philological studies),因为处于当代人文科学体系中的佛学研究,它不再是传统意义上的神学或者经学,而是一种哲学史、思想史式的研究。为什么这样说呢?这或许需要我们从现代人文学科的起源说起。严格说来,在形成现代人文学术,并严格划定文学、历史、哲学等人文学科的分野之前,人类的智识体系只有哲学和语文学两种,前者是对思想、观念和智慧的热爱,而后者是对言语、语言和学问的热爱,前者是我们高山仰止的哲学、思想和智慧,而后者则是集合了人类意识所有已知知识的学问和学术。而现代人文科学之形成的重要标志之一就是以语文学的研究来打破传统神学、经学对于人类思想和精神世界的统治,形成为一种客观、科学的学术,而不再以神谕、天启的教条和信仰来统治人类的意识和思想。不管是我注六经,还是六经注我,它们都与现代人文学术的科学理念和批判精神背道而驰。现代人文学术的一个基本条件就是必须采取一种历史的和语文学的学术取径(historical and philological approach)来探索和研究人类所创造的一切物质和精神文明。在现代人文学术的体系中,即使是哲学、宗教,甚至神学、经学研究,原则上它们首先必须与传统意义上的哲学、宗教相区分,甚至脱离,方才可以成为一门现代意义上的人文学科。现代人文学科的每一个分支学科都必须是一门解释学的(hermeneutic)学问,而不是一门超验的、先知式的,且必须先受了灌顶、得了随许之后方可进行秘密授受的学问和传统(hermetic tradition),因为它不再是从信仰出发来传播和宣扬上帝、耶稣,或者佛陀和其他古代之圣贤们直接的预言和神谕,而是要对这些预言和神谕进行科学研究的一门客观和精细的学问。

所以,在现代人文学术的总体架构之中,哲学、宗教研究应该是一种对文本进行的历史学的和语文学式的研究,是一种宗教史、哲学史式的研究,而不再是对宗教和哲学教条的迷信式的传扬,更不是宗教和哲学本身。在西方学术史上,人们习惯于将哲学/神学(philosophical/theological)的方法与历史学/语文学(historical/philological)的方法列为对立的二极,前者是传统的神学、经学,而后者才是人文学术。佛学研究要从传统的神学、经学传统中解放出来,转变成为一门现代意义上的人文学科,就必须要求它的研究者与其所研究的对象保持足够远的距离,并能够采取学术客观和价值中立的态度。严格说来,一位虔诚的佛教徒是很难同时成为一位优秀的佛教学者的,因为要他/她对其所持信仰保持学术研究必备的批评精神是一件不容易做到的事情。但是,佛学研究要走出传统神学或者经学的藩篱,就必须采用历史学的和语文学的研究方法。所以,不管是研究佛教的历史,还是研究佛教的义理、教法,它首先应该是一种文本的研究、历史的研究,或者说是一种通过对文本的研究来构建其历史的研究。

长期以来,西方佛学研究的主流即是一种被称为“佛教语文学”(Buddhist Philology)的传统。佛教语文学家们千方百计搜集各种文字的佛教文献,特别是梵文、巴利文、汉文和藏文佛教文献,然后对它们进行精细的整理、校勘和编辑,一丝不苟地制作这些文本的精校本(critical edition),或者对同一个文本进行多语种、多版本的对勘,试图建立起一个相对比较可靠的文本基础,然后对它们进行翻译、注释,并用心探究这些文本及其流传过程的语言和历史背景,为它们大致设定原初的语言和历史语境(contextualization),并为这些文本的产生和流传构建出一个相对可靠的历史年代顺序,为文本中所表达的思想、义理梳理出大致的发展阶段,并对其最终做出符合其本来意义的解读和诠释。一部西方的佛学研究史,总体说来就是用历史学的和语文学的方法研究各种语文的佛教文献(文本)的历史。

佛教语文学对从事佛学研究的学者们有极高的语文要求,它要求他们必须掌握多门古代佛教语文,若没有精通至少一门,最好多门古代佛教语文的能力,他们就无法从事佛学研究。佛教语文学对文本的厘定,即对文本的编辑、校定、对勘、翻译和注释等,都有一套十分精致和严格的技术要求和学术规范,一个没有精通多种古典佛教语文、未经受过严格的语文学训练的人,和一个没有耐心遵守语文学的各项规则和技术要求、规范的人,他们都没有资格和能力从事佛教语文学研究。佛教语文学为初学者设置了一条很高的学术门槛,入门既不易,想要登堂入室、得其奥妙则更是难上加难。进入新世纪以来,国际佛学研究无疑已呈多元趋向,并倡导跨学科的研究方法。然而,于国际佛学界占明显强势地位的印藏佛学研究(Indo-Tibetan Buddhist Studies)则依然坚守着佛教语文学的传统。特别是近几十年来,以研究法称(Dharmakīrti, fl. c. 6th or 7th century)作品为代表的梵、藏文佛教因明类著作为主的京都/维也纳学派异军突起,他们的佛教语文学实践及其优秀成果,将佛教语文学的精致和复杂推到了一个后人难以企及和踵武的高度,标示着印藏佛学研究进一步的强势发展。

以印藏佛学研究为代表的佛教语文学于今日所达到的这种前所未有的学术水准和技术高度,既令国际学术同行们肃然起敬,但难免也会令后来者望而生畏,产生了一种物极必反的负面效应。今日常听到有人因此而把佛教语文学当作是一种十分机械的、技术的、密集型的工匠式劳动,认为语文学家们过分地专注于制作精校本,进行文本对勘,执着于对文本中的语词、语法、修辞之差别的辨别和校正等细枝末节,而忽略对文本之主题思想的挖掘和领会。这样的研究缺乏思想性、理论性和哲学高度,即所谓“章句小儒,破碎大道”,它对佛教之教法、义理和历史研究之进步的意义,当远不如后现代理论家们对佛教思想、哲学所作的启示式的理论诠释,以及他们用新的理论和范式对佛教思想、历史所作的建构或者解构。与这种观念相应,佛学研究往往被人设定为分别以语文学和以理论诠释为主导的两种截然不同的学术进路,语文学和理论甚至被人想象成为互不相融、互相抵触的两个极端,好像从事佛教语文学的研究者则一定不懂或者不在乎佛教的思想和哲学,而重视佛教思想之理论诠释者则一定没有能力或者根本不重视对佛教文本进行细致的语文学研究。而佛教理论家们对于语文学的无知和无能,导致他们自然地倾向于教条式地接受各种时髦的理论和范式,把注意力转向于缺乏实证根基的理论,而抛弃了佛学研究的根本——文本研究。如果说前一种重视佛教语文学的研究进路可以欧洲的佛教语文学家们做代表的话,那么后一种重视理论诠释和范式创新的佛学研究者指的则多半就是那些缺乏过硬的语文学功夫的北美学者。

必须指出的是,将上述佛学研究的这两种不同的取径极端化为两条互相对立、互相排斥的学术道路,这无疑是片面和不正确的。事实上,佛教语文学之严格的实证性和复杂、精致的技术要求不过是它的学术外表和学术手段,它的深层的学术目的也无外乎是要精确地重新勾画佛典之原貌,并进而正确地理解佛陀之微言大义,精到地诠释甚深和广大的佛教思想与哲学。佛教语文学的手段从表面上看很技术、很细碎,但本质上却是思想的、哲学的。正如印度学家Sheldon Pollock先生对语文学所做的最新定义一样,语文学是“让文本产生意义的一门学科”(the discipline of making sense of text),属于解释学的范畴,它不是一门单纯研究语言、语言结构,或者语法、修辞和逻辑的学问,语文学研究的最终目的是要揭示和解释文本的思想和意义。所以,佛教语文学研究的目的并非只是严格地厘定佛教文本,而是要揭示和解释这些文本的思想和意义。对此,京都/维也纳“佛教语文学”派的领军人物Ernst Steinkellner自己就说得非常明白,“就兴趣来说,我自认为是一个哲学史家。因为我最感兴趣的研究对象是哲学性的、理论性的问题,例如什么是真实、什么是人的需求等等哲学命题。但我不是哲学家,因为哲学家是要理解自己想知道的那些哲学问题,而我想知道的则是一千年前的人讨论的哲学问题,这是哲学史或说佛教哲学史的研究,不是哲学本身。”另外,大家都知道,日本创价大学的辛嶋静志教授可称是当今世界最杰出的佛教语文学家之一,也可以说是“一个世界上最懂佛教文献的人”,但即使是像他这样把佛教语文学研究做到了极致的人,却依然明确声明他所“理想的文献学不是为了文献学的文献学,”他自己所选择的研究佛教的学术道路是一条“从文献学到哲学”的道路。近二十余年来,辛嶋先生常年累月地研究佛典语言、编排佛语词典,这些于外人看来十分机械、枯燥的工匠式劳作,于辛嶋先生自己却直指精义,且妙趣横生,充满了智慧和思想。他这样下苦功夫的目的是为了“在研究思想史时直接接触原典,虚心读懂原典,努力用原典来证实其内容及其历史,”所以他做的是“用文献学来探讨佛教思想史的研究。”

像辛嶋先生一样,一位优秀的佛教语文学家怀抱的学术理想一定是同时要成为一位优秀的佛教思想家、佛教哲学家。而一位对构建佛教历史或者理解和诠释佛教思想有很高的学术和理论追求的佛教学者,他/她一定也首先必须接受良好的佛教语文学训练。如果一位佛教哲学家完全缺乏阅读、理解佛教文献的最基本的语文学训练,完全不在厘定和精读佛教文本、构建每个文本独有的语言的和历史的语境、细致地辨别和品味文本言词间的细微差别(nuance)等语文学家所专擅的方面下足够的功夫,而是一味地追求理论创新、提升思想高度,或者想用花哨、时尚的学术范式来规范佛教哲学、义理,构建佛教历史,不鸣则已,一鸣惊人,那么,他/她就永远也达不到辛嶋先生已经达到了的那种“海阔凭鱼跃、天空任鸟飞”的境界,他/她的崇高的学术理想也就永远只能是镜花水月,如梦似幻。试想即使像尼采这样举世无双的哲学家、思想家,他作为古典语文学教授而撰写的第一部著作《悲剧自音乐精神的诞生》却成了世界语文学史上最著名的一场悲剧,因为它完全违背了语文学的基本学术原则,一出版就不幸成为众矢之的,收获了如潮般的恶评。尼采被人讥讽为“未来语文学家”,几年后不得不从古典语文学教授的位子上黯然退下。学术研究最理想的境界无疑应该是理学和朴学的完美结合,正如德国著名的浪漫主义哲学家、语文学家(印度语言学家)施莱格尔(Friedrich Schlegel, 1772-1829)先生曾憧憬过的那样:“语文学家应该[如一位语文学家一样地]做哲学[式的研究],而哲学家应该把哲学也应用于语文学”(Der Philolog soll [als solcher] philosophiren, der Philosoph soll Philosophie auch auf die Philologie anwenden)。语文学家要努力赋予自己选择的学术主题和学术成果以哲学和思想的意义;而哲学家则必须把自己的哲学思想建立在经得起实证考验的语文学基础之上。语文学和哲学、理论研究不应该互相对立,而应该相辅相成、相得益彰。如前所述,语文学是形成现代人文学科的基础和根本,语文学对于人文学术的价值和意义,就如数学对于自然科学的重要性一样,所以,所有人文学术研究自始至终都应该首先是语文学的研究,佛学研究自然亦概莫能外。

四

佛学研究,特别是佛教历史研究,必须采用语文学的方法,这一点对于佛教学者来说是不言而喻的。不管是佛教历史学家,还是佛教哲学家,他们都应该既懂得历史,也理解宗教,否则就难以成为一位合格的佛教学者。然而,从过去佛学研究的历史来看,或只有以解读和诠释佛教文本为己任的优秀佛教语文学家,方能够做到既懂历史,又懂宗教。也只有在他们这里,历史和宗教才是有机地结合在一起的,是不可以截然地分割开来的。

可以说,迄今为止佛学研究所取得的每一项重大进步都与佛教语文学密不可分,特别是佛教史研究的重大突破都是在佛教语文学研究的基础上取得的。对此,我们或可以把对佛教最早期历史之研究的经验作为例子来加以说明。对佛教最早期历史的研究曾经是国际佛教学界所面临的一个难点,因为我们今天所能见到的佛经,即使最早的也已经是在公元前一世纪结集而成的了,也就是说,它们是在佛陀释迦牟尼涅槃之后好几个世纪,才由后代的佛弟子们根据历代口耳相传下来的资料结集、整理而成的。然而,如果对现存下来的这些见于佛教大藏经中的佛经文献不加仔细的甄别,我们是很难确定这些早期佛经究竟是否是一次成型的,如果不是,那么其中到底哪些曾是佛陀亲传的教法,哪些又是后人增补进去的东西?为了要解决这个问题,佛教学者们采取了三种完全不同的学术进路。第一种以英国佛教学者们的做法为主,他们相信所有这些佛经都是根据释迦牟尼佛亲传的教法结集、整理而成的,早期部派佛教资料中的大部分佛经从根本上来说都具有同质性和权威性,它们中出现的一些前后不一致和不相应的东西并没有多少重要性,在口传时期,佛教教义的创造性发展是微不足道的,而且它们被成功地阻止在了佛教大藏经之外。所以,那些见于佛教大藏经中的佛经基本反映了佛陀本人所传的权威的教法。第二种方法则与此正好相反,他们对我们今天所能见到的佛经是否能够反映出最早期佛教的真实面貌抱有十分怀疑的态度,更不把它们当成是佛陀亲传的教法。正因为这些佛经都是在公元前一世纪或者以后才结集的,所以我们并不知道它们是否在这以后还曾经被不断地修改过,而且,若要通过对不同部派的不同版本的佛经的比较研究来重构出部派之前佛教的共同面貌的话,那么,我们将面临巨大的方法论上的困难,迄今为止我们也未能在这些佛经资料中仔细地分辨出前后不同的层次来。所以,这类学者认为要研究早期佛教的历史更重要的是要在当时留下的碑刻铭文等非佛经资料中寻找相关的、更可靠的历史资料。而第三种学术进路则以德国汉堡大学荣休教授Lambert Schmithausen先生为代表,他们坚持采用所谓“高等批评”(higher criticism)的学术方法来处理这些大小不一的佛教文本,即对相关的文本,或者同一文本的不同版本进行对勘,通过做文本分析,探究文本成书的历史等,来确定文本中出现的增补、不同的层累和不同质的组成成分等。对于他们这些佛教语文学家而言,文本中出现的所有分歧表明的是文本的发展和社会环境的不同,文本之内容和结构的前后不一致显示出的正是文本的异质性和人为的编纂和编辑活动。这种“高等批评”,实即为语文学中的文本对勘、分析和比较研究的方法,最终能够揭露文本中相对的不同阶层(层累)出现的先后次序和教法发展之各阶段的顺序,确定佛教发展各阶段的大致年代顺序。尽管如此,若没有其他范畴的资料佐证,以这样的方式确定的这些顺序和各阶段的时间都很难达到确定无疑。显然,上述这三种不同的学术取径各有可取之处,但无疑这第三种取径是研究最早期佛教历史之最可取的正道。

这种曾被Schmithausen先生直接用“高等批评”来指代的佛教语文学方法最近又被英国牛津大学教授、著名的南亚和密教研究专家Alexis Sanderson先生做了十分出色的发挥。后者凭借其对南亚古代宗教文献所作的十分广泛和细致的比较研究,重新考察了密教起源的历史,并对他所倡导的这种学术实践做了系统的总结,将之称为“通过文本的对勘、分析来构建历史(History through Textual Criticism)”的学术方法。长期以来,由于缺乏传统的历史资料,国际学界对密教起源这一涉及很多种不同的古老的印度宗教传统的、极其复杂的宗教现象的研究往往如盲人摸象,难以理出其先后出现、发展的年代程序,更不用说建构起一部有相对确切的年代依据的密教形成、发展的历史了。而Sanderson先生曾经通过对湿婆教(Śaivism)、五夜毗湿奴神崇拜”(Pañcarātra Vaiṣṇavas)和佛教瑜伽尼本续(Yoginītantras,以无上瑜伽部母续《胜乐本续》为主)密典中出现的大量平行的段落的同定和对勘、分析,来揭露这些文本的编辑方向(direction of redaction),即这些文本互相间的连接及其相互引用的先后顺序,然后为建立起这些宗教传统的相对可靠的年代学顺序提供证据,最终建构起这三种宗教传统形成、发展及其相互关系的历史脉络,揭示了这些宗教传统之间的渊源及其互相吸收、继承和发展的关系,基本理清了这段极其复杂和难以捉摸的历史。为南亚早期宗教历史,特别是密教历史的研究做出了无与伦比的巨大贡献。

显而易见,上述Sanderson所走的这种学术进路与Schmithausen先生前此倡导的“高等批评”实则一脉相承,Schmithausen先生的学术接班人Harunaga Isaacson教授原本就是Sanderson教授的学生,也是他所积极提倡的这种学术方法的最好的实践者。无疑,Sanderson先生提倡的“通过文本的对勘、分析来构建历史”的学术进路应该是目前最适合于做佛教史研究的一条正确的学术道路。Sanderson先生本人曾对他所践行的这种学术方法做了以下具体说明,他说:“原文本(source-texts)是所有证据中最有价值的。因为它们与别的文本不同,直接指向这个文本形成时的原初状态。所以,寻找这些原文本应当是所有从事对这类文献进行比较研究者的首要关心。正如我的这些例子将要表明的那样,这或要求人们将他们的阅读扩展出其开始工作时的那个文本群(text-group)或者论(Śāstra)的范围。这样的[阅读]广度在任何情况下都是通往学术成就的王道。虽然[文本]对勘者就某些文本的部分而言或能得到非常好的证据的支援,但更普遍说来他将发现自己正面临的那些问题只有在对这种阅读广度的培养中才能使他有能力将它们识别和解决。有时候,他将不得不在那些同样得到了很好的检验的互相对立的文本阅读/释读(reading)中做出选择;甚至在[文本]传承能够减低到只有一种单个的文本阅读/释读的地方,他仍然必须对这种阅读/释读做出他自己的判断,如果他有理由怀疑它[阅读/释读]是假的,他应该立志通过修正来消除这种错误。他在这些选择、诊断和修正等任务中的成就的大小将取决于他对一个广大的语境施加于语言、风格和意义之上的限制有多深的了解。最重要的是,若要精通这类文本,即这些写成于一个十分复杂和形式多样的宗教实践和义理世界之中,并专门为从事于这种宗教实践和义理的人所写的文本,批评家必须努力对这个世界有一个更加彻底的了解。而这将把他从密教传统的一个领域引导到另一个领域,而且还将要求他,就像在他之前的密教学者们一样,必须对那些为密教打底和提供资料的领域,诸如就湿婆教和五夜毗湿奴神崇拜系统而言其吠地迦(Vaidika)仪式和诠释学等领域、密乘佛教而言其毗奈耶(律)和阿毗达磨(对法) 等领域,有一个基本的掌握。如此说来,文本对勘的训练实际上就是对生产他所面对的、试图理解的那些文献的那个文明的深切的研究。没有文本的对勘,这样的研究就无法进行下去,因为这就是阅读这些文献的方法,而这些文献是它[文明]的最丰富和数量最多的见证。”

综上所述,Sanderson以文本对勘来构建历史的学术实践最关键的内容有两条,一是要找出这些文本的源头,辨明这个文本变化、发展的过程和方向,为此必须拓展阅读的宽度;二是要对产生这些文本的那个文化(文明)有深切的了解和研究。应该说,这种通过文本对勘和文献的比较研究来构建历史的学术进路是对语文学(philology)的一种新的诠释和发展,语文学本来就是一种通过厘定进而理解文本的学问,以往人们较多地从语言学,特别是历史语言学(historical linguistics)或者语言的历史研究(historical studies of language)这个角度来理解作为一种学术方法的语文学,实际上,理解一个文本仅仅依靠历史语言学的功夫是远远不够的,它同时要求学者对产生这个文本的文明有深切的了解,可以为他/她所研究的这个文本设定一个正确的语文的和历史的语境,从而在这个原初的、广阔的语境中来准确地重建这个文本的意义和价值。于此我或可举一个现成的例子来对Sanderson先生所倡导的这种学术方法的具体实践略加诠释。前文曾经提及,长期以来蒙元史家们对藏传佛教于蒙古宫廷内外传播的历史一筹莫展,因为元代汉文文献中出现的相关记载不但语焉不详,而且还出现了诸如“演揲儿法”、“秘密大喜乐禅定”和“十六天魔舞”等不为汉族史家熟悉和能够理解的词汇,而对这些词汇及其内容的解读则不可能仅仅依靠利用历史语言学的方法对它们做审音勘同就能做得到的,它更需要研究者首先要对产生这些词汇的藏传佛教,特别是其独特的密教修习仪轨等有十分广泛和深刻的理解。所以,不得不再次强调的是,语文学不是语言学,研究佛教史者不能只懂语言,而应该同时也懂得佛教。

Sanderson先生提出的“依靠文本的比较研究来构建历史”(History through Textual Criticism)这一概念无疑可以作为语文学的一个新的重要的定义,而这样的语文学方法不只是适用于研究密教起源的历史,而且也是研究整个佛教历史的最好的学术方法。当然,语文学也并不只适用于研究佛教历史,它更是佛学研究的基本方法,研究佛教哲学、义理同样必须依靠严谨、精致的语文学方法。当今世界上最著名的佛学家们大多数都自我定位为佛教语文学家,除了前面提到的Sanderson、Schmithausen和辛嶋静志等以外,还有前辈学者如Ernst Steinkellner和御牧克己,和当今一线的欧洲佛教学者Harunaga Isaacson、Klaus-Dieter Mathes和Dorji Wangchuk教授等,他们都自我定位为“佛教语文学家”。严格说来,上述这些知名学者中间几乎没有人是佛教史家,而更多的是研究佛教义理、思想的佛教学者(Buddhologists),语文学家做文本研究的专业本领保证了他们研究佛教哲学、义理时时刻保持清醒的历史意识,他们将对佛教哲学和义理的诠释建立在对佛教文本之十分精致的历史学的和语文学的研究之上。

辛嶋静志先生曾对他为何要进行汉译佛典的语言研究做过如下的解释,这有助于我们理解语文学研究与佛教哲学研究的关系,他说:“正是因为思想是通过语言表达、通过语言流传的,所以思想并不脱离于表现它的语言,而是存在于表现它的语言本身之中。不正确捕捉语言,便不可能正确理解思想。而且汉译佛典如此难解,仅满足于大约读懂,是根本不可能正确理解佛教思想的。今天我们首先应该老老实实承认自己不懂佛教汉文。认定自己读得懂,便会无意中不断犯错误;知道自己读不懂,便会开始考察为什么读不懂,这样就会打破自己的局限,重新认识汉译佛典。”从研究佛教语言进而正确理解佛教思想的这种学术方法,我们可以从辛嶋先生对汉译佛经中对“净土”这个词语和概念的翻译、形成过程的精湛的语文学研究中得到深刻的领会。汉语“净土”既可以表示“洁净的土”(形容词+名词),也可以解释为“洁净土地”(动词+名词),而“净土”到底应该是“净佛国土”,还是应该是“被[菩萨行]洁净之土”呢?辛嶋先生通过对这一语词被译介成汉语的过程中出现的种种错综复杂的语文学问题,揭示了梵汉佛经翻译中有可能出现的种种因语言(方言)、文字和文化之间的差异而导致的难以想象的错译和异译,同时向读者展示了“净土”这一对于汉传佛教而言如此重要的概念和理想是如何通过这个离奇的传译过程而在汉传佛教中逐步形成,并不断变化发展的过程,真正还原了汉传佛教中阿弥陀佛西方净土极乐世界信仰之形成的本来面貌。在这样精致和复杂的语文学研究中,诚如辛嶋先生所言,语言和思想的研究是截然不可分割的。

当然,辛嶋静志先生对佛典语言的研究的最大学术贡献在于他为大乘佛典之形成历史的构建和对初期大乘佛典之原貌的揭示提供了十分重要和可靠的资料。辛嶋先生研究早期大乘佛典的学术方法与前述以Schmithausen先生为代表的研究最早期佛典的第三种取径一脉相承,是对后者的出色的继承和发挥;而其所做这项研究所涉及的语文、文献的宏富、精致和复杂程度,则足可与前述Sanderson先生通过对南亚多语种宗教文献的对勘来构建密教之起源的历史相媲美。由于初期大乘佛典是通过中期印度语,或者中期印度语与梵语混淆语传播的,后来才被“翻译”成梵语,所以初期梵语大乘佛典是经过了数个世纪不断的梵语化和附加、插入的结果,若依靠现存的、源出自十一世纪以后的梵语写本,我们是无法了解初期大乘佛典的本来面目的。我们必须依靠汉译、藏译,以及古代犍陀罗文化圈、中亚出土梵语断简、犍陀罗语佛典、于阗语佛典等等佛典语言资料,来追溯初期大乘佛典产生、发展和变迁的过程,同时还要参考有关碑文、考古以及美术资料等当时代的第一手资料。只有综合性地考察和研究以上所有资料,我们才能达到展望初期大乘佛典的新境地。而辛嶋先生正是这么一位有能力从事这项工作的杰出的佛教语文学家,经过二十余年锲而不舍的工作,他为初期大乘佛典的研究开创了一片令人耳目一新的新天地。

Schmithausen先生的《阿赖耶识:关于唯识[瑜伽行]学派中的一个中心概念的起源和早期发展》一书是佛学研究的一部经典之作,它也是用语文学方法研究佛教思想的一部经典。作者研究“阿赖耶识”所使用的学术方法与他为研究佛教最初期之历史和文献所设定的方法完全一致,即是对最早出现“阿赖耶识”这个名相的早期唯识学[瑜伽行]派的佛教文本,特别是《瑜伽师地论》进行十分细致的语文学[文献学]研究,通过对文本中凡出现阿赖耶识的那些段落的细致的比较和分析研究,来构建阿赖耶识在不同语境中的意义,然后大致确定“阿赖耶识”这个概念的起源、意义以及它逐步发展的不同阶段。Schmithausen先生另一个众所周知的权威领域是他对佛教与动物、植物的关系的研究,而他所采用的研究方法同样也是语文学的文本研究法,即让文本本身来说话,通过对不同时期、不同类型之佛教文本中对动物、植物之观念的不同说法的揭露,来观察佛教对动物与植物的看法的演变过程,从而分析佛教思想史中有关动、植物观念之发展的不同阶段,构建一部佛教与自然之关系的历史。

当然,语文学研究对于研究佛教义理之重要性还在于我们在研究任何佛教文本时首先要厘定文本,确定我们所依据的这个文本本身是否正确可靠,即在同一文本之众多译本或者版本出现严重的不同时,我们首先要用语文学的方法来确定到底哪个说法是佛陀本人或者后世佛教大师们的本意,否则我们是无法来研究和诠释佛教之义理的。对此我们或可以举以下二个实例来略作彰显。众所周知,《菩提道次第广论》(Byang chub lam rim chen mo)是宗喀巴最具代表性且影响极为深远的佛教见修次第纲要书,然而二十世纪初一位格鲁派上师在搜集了不同地区的八九种木刻本并进行比对后发现,各个版本之间存在大量差异,甚至还有不少完全相反的内容,例如有些版本中是med(无),另一些版本中却是yod(有)。对此,如果不能以语文学的方法介入,确定各版本产生的年代先后,通过严密的对勘来最大程度地消除差异带来的误读、推断造成这些差异的可能因素,从而尽可能地还原该论的原貌,我们就根本不可能断定宗喀巴到底在这些涉及“有无”、“是非”的重大义理抉择上说了什么,漠视这些差异不但能使藏传佛教哲学研究者的义理阐释从“胎中”就打上问号,随之而来的武断误读对于将这些文本用作修行指导的传统宗教实践群体而言,恐怕更是灾难性的。再比如,中观学的核心文本——龙树的《中论》(Mūlamadhyamakakārikā)第二十四品至关重要且颇具争议的第十八颂,鸠摩罗什译为:“众因缘生法,我说即是空,亦为是假名,亦是中道义。”译文中的“即是”、“亦为”、“亦是”读起来极易让人将整个颂的主语(subject)都视为第一句的“众因缘生法”,这种解读正是吉藏所立三论宗依循的模式,更是天台宗建立“三谛”(即空即假即中)思想的基础。然而,若详该颂的梵本原文:yaḥ pratītyasamutpādaḥ śūnyatāṃ tāṃ pracakṣmahe / sā prajñaptir upādāya pratipat saiva madhyamā /(MMK 24. 18ab),可知前半颂的主语是众因缘生法,而后半颂的主语sā(阴性)在词性上与前半颂的空性śūnyatāṃ(阴性)保持一致,故而其指涉对象可视为空性,由此,颂义即可释为:因缘生法是空性,而空性本身也是假名,这才是中道。此种解释涉及的两重的抉择次第则并非将缘生法、空性、假名置于同一平面。事实上,以上两种解读模式俱存于古代的梵藏汉三类论疏中,如果不能重回梵文原典及相关注疏,并与藏汉译本比较,我们极有可能对龙树此颂所表达的本怀下仓促而武断的结论,更无从了知造成三论、天台等传规不同释读模式的背后因素。类似的例子还有很多,如果脱离扎实的语文学研究工作,对于手头的文本不加抉择、分析与追问,就高举缘起性空、性空缘起等玄之又玄的所谓佛教哲学阐释,那么在本质上就无异于一厢情愿、自说自话的痴人说梦,这种空中楼阁式的义理研究呈现给我们的只能是张三的宗喀巴、李四的龙树罢了。

五

长期以来,人们已经习惯于把语文学理解为“小学”、“朴学”,觉得它不过是一门工匠式的手艺,和当代学术研究讲究的宏大叙事和理论范式格格不入。人们显然已经忘记了这样一个事实,即语文学原本才是现代人文学术的源头和根基,离开了语文学,任何人文学术都不过是海市蜃楼罢了。任何缺乏基础的语文学训练或者蔑视语文学规范者,他们都不过是一些披着职业的外衣,精通“快乐原则”(the principle of pleasure),专擅趋乐避苦、浑水摸鱼的文人骚客。但是,就像人们常引用的哈佛大学教授、拜占庭学家Ihor Ševčenko先生曾经说过的那句话一样,“语文学就是设定和解释流传到我们手上的文本。它是一件很狭窄的事情,但离开了它任何其他事情都是不可能的(Philology is constituting and interpreting the texts that have come down to us. It is a narrow thing, but without it nothing else is possible)。”在现代人文学术的语境之下,任何不遵循语文学原则,经不住语文学规范检验的所谓研究,都是不学术的。

就如整个当今学界错误地把语文学和理论树立为互相对立的两个极端一样,佛教学界不但将印藏佛学研究和汉传佛学,或者说东亚佛教研究,划分为两个很少有关联的学术领域,而且还认为印藏佛学研究者做的是语文学,而汉传佛学研究推崇的是思想史、哲学史式的研究,所以二者各擅其美,互相间难以对话和沟通。显然,这是一种建立在对语文学和印藏佛学研究的误解之上的错误认识。如前文所述,不管是语文学,还是印藏佛学,它们都不是一门机械的、技术的学问,虽然它们确实对解读文本设定了一整套十分高精尖的技术要求和学术规范,但其最终目的无非还是为了要保证他们能够正确解读这些他们处心积虑地搜集和厘定的文本的本来意义,揭示这些文本的思想和历史价值,而这正是学术研究该走的正道。相反,不对文本做精致的语文学解读,或者根本不从对文本的整理和研究出发,天马行空般地奢谈佛教的思想和哲学,这就必然会违背现代人文科学的基本的学术原则和科学精神,使得佛学研究重又倒退回前近代的神学和经学的范畴之中。所以,笔者以为,当今从事印藏佛学研究者理应继续坚守语文学的传统和阵地,而从事汉传佛教,或者东亚佛教研究的学者们,则也应该回归语文学的核心实践,以将佛学研究整合成为一个具有相同的学术规范和学术水准的、可以互相对话和沟通的学术整体。

(本文原刊《中山大学学报》(社会科学版)2018年第2期第120-132页“宗教与文明”专栏,澎湃新闻经授权转载,原文注释从略,现标题为编者所拟。)