专家观点

梁云:考古学上所见秦与西戎的关系(上)

秦文化专辑

梁云

西北大学文化遗产学院

秦人本是东方民族,大约在西周穆王时西迁陇右[1],此后逐步发展壮大。西周时期的秦文化主要分布在渭河及西汉水上游的河谷地带;春秋时期奄有关中之地;战国中晚期扩张到全国。与戎狄的较量,与东方的角逐,始终是秦人发展史上重要的两个方面。甚至可以说,在变法之前,前者在对外战略上长期被优先考虑。

西戎是对中国古代西北少数民族的总称或泛称,主要分布在子午岭以西的陕、甘、宁、青地区,涉及的种姓繁多,包括商周时的氐羌、姜戎、犬戎,东周时的陆浑戎、骊戎、义渠戎等等。这些民族的来源并不单一,体质特征不尽相同,但由于所处地域临近,经济生态相似,文化上总有或多或少的共性。考古发现的西戎文化,主要有夏代的齐家文化,商代西周时的寺洼、辛店、卡约文化,以及在宁夏固原,甘肃天水、庆阳等地发现的东周时期西戎墓地等。

秦文化的发展经历了早、中、晚三个阶段,在不同的阶段,生存环境不同,面对的周邻民族亦不相同。同时,秦民族自身的发展,也深刻地影响了西北地区的民族格局。

1

一 、早期阶段:和平共处与生死相搏

西周至春秋早期为秦文化的早期阶段。早期秦文化主要分布在甘肃东部和关中西部。其中陇山以西的遗址点,又可分成两个片区,一是位于天水地区的清水、张家川、秦安、甘谷、武山等县,基本沿渭河上游的干流或支流分布,如清水李崖遗址、天水董家坪遗址、甘谷毛家坪遗址。二是位于陇南地区的礼县、西和县,基本沿西汉水上游的干流或支流分布,如礼县大堡子山遗址、圆顶山遗址、西山坪遗址。陇山以东的遗址点,以汧河、渭河交汇处为中心,旁及汧河、泾河上游。如宝鸡陈家崖遗址、太公庙遗址群、陇县边家庄墓地、长武碾子坡遗址、灵台洞山墓地等。上述遗址中,李崖可能是秦祖非子的封邑[2],大堡子山应是秦宪公所居“西新邑”[3],陈家崖可能是秦文公所营“汧渭之会”[4],太公庙是秦都平阳之所在。

需要注意的是,最近在汉中市也发现了早期秦文化的遗存。2015年在龙岗寺遗址发掘的两个灰坑中,拼对出几件深腹瘪裆鬲,鬲口平折沿,沿面有凹弦纹,肩微鼓,瘪裆上部带横鋬,裆、足饰细绳纹[5]。这种鬲在甘谷毛家坪、礼县西山坪的灰坑出土过,是西周晚期秦文化居址的典型器物,我们曾称之为“秦式深腹鬲”[6]。在龙岗寺遗址还发掘了一批东西向的屈肢葬墓,墓主为头向西的踡屈特甚葬式,虽然没有随葬品,但葬式与秦人一致。以前在汉中也曾发掘到零星的秦墓,如城固宝山M1,墓主为头向西的屈肢葬,随葬圜底陶釜与石圭[7],特点与商代宝山文化墓葬迥异,属春秋秦墓。因此,龙岗寺的这批墓也应是周代秦墓。当时秦人从甘肃礼县沿西汉水南下至略阳县,再循汉水上游支流进入汉中盆地;或者从宝鸡沿褒斜道进入汉中,都是轻而易举的事。

由此可见,早期秦文化的分布北至灵台、长武,西至甘谷、礼县,南至汉中,东至岐山。

商代西周时期,甘肃东部的西戎文化主要是寺洼文化。该文化的分布西达洮河流域,北至甘、宁交界处,东达子午岭西侧,南至陇南地区的白龙江流域,基本上位于早期秦文化的外围,当然在局部地区二者有交错。一般认为洮河中上游的寺洼文化年代较早,临洮寺洼山墓葬共出有辛店文化姬家川类型的彩陶罐,年代在商代中期前后[8]。而近年在陈旗磨沟发掘的寺洼文化墓葬,年代甚至可早到商代前期。到商代晚期,该文化自西向东逐步扩散,进入西汉水流域及渭河上游;并翻越陇山,进入泾河上游。庄浪徐家碾的寺洼墓葬年代上限被认为在古公亶父迁岐前后[9],即殷墟三期。西河栏桥的陶器与徐家碾类似,属于同一类型,年代亦应相当。合水九站的寺洼墓被分为三期:即殷墟四期、商末周初、西周中晚期[10]。平凉安国镇的寺洼遗存也被认为属于该文化的晚期遗存。可见陇山西侧的寺洼遗存较东侧的略早。

目前寺洼文化遗址分布比较密集的地区,一是临洮县城以南的洮河中上游,发掘的有寺洼山、陈旗磨沟、大族坪等遗址[11]。二是西汉水上游及白龙江流域,发掘的有西河县栏桥遗址[12]。三是葫芦河上游、庄浪县水洛河一带,经发掘的有柳家村、徐家碾遗址。平凉、庆阳地区遗址点的分布尚不清楚,但发掘了合水九站遗址。

在周、秦文化先后抵达陇右之前,寺洼文化为当地土著。周人势力大规模进入陇山西侧可能在西周初年;秦人进入陇右的时间又较周人晚了近百年。大约在西周穆王时秦人西迁至甘肃礼县的犬丘,即《秦本纪》中的“大骆犬丘地”。 非子为周孝王养马受到赏识,孝王打算立他为大骆之嫡,遭申侯反对,遂改封他于“秦”,“号曰秦嬴”。由此陇右的秦人分成“犬丘”(礼县)和“秦”(清水)两支,前者为嫡系,后者为旁枝。

这两支秦人所面对的当地土著势力——寺洼文化的情况截然不同。礼县所在的西汉水上游属寺洼文化固有地盘,其势力根深蒂固。2004年在那里调查发现了26处寺洼文化遗址点,其中不乏面积在30万平方米以上的大型遗址,主要位于漾水与西汉水交汇处以西、以南,在东北的红河流域也有分布。同时期周秦文化的遗址有33处,其中“六八图—费家庄”、“大堡子山—赵坪”、“西山—石沟坪”三个遗址群,可说是秦文化的三个活动中心(图一)。

图一 西汉水上游秦文化与寺洼文化遗址分布图

在礼县两类文化的遗址既犬牙交错,又相互对峙。就西汉水川道而言,“大堡子山—赵坪”以东皆为秦文化遗址,“雷神庙—石沟坪”以南基本上是寺洼文化遗址,二者之间,两类文化的遗址交错分布,属于拉锯争夺的地段。

在秦文化中心聚落的附近,往往就有寺洼文化遗址。如在大堡子山遗址对岸、蒙张遗址之西的山脚遗址,发现有寺洼文化的灰坑和墓葬。有些秦文化遗址本身还包含寺洼文化的遗存,比如礼县县城西侧的西山坪遗址,发现有城墙、夯土台基、高等级贵族墓,性质可能是西周时期秦人的军事要塞;但在城外西北部及南部采集到大量的寺洼文化遗物,有马鞍形口罐、簋形豆、侈口罐等。两类文化在空间上的紧张关系可见一班。

秦与西戎的遗址在礼县“扎堆”分布,固然由于“外来户”与本地人先天不容,更重要的原因是对当地食盐资源的争夺。礼县盐官镇生产食盐的历史根据西安相家巷秦封泥的“西盐”[1],至少可以追溯到秦代,到商周时也大有可能。食盐乃人类不可或缺的资源,古今同理。关中不产盐,这里便成为陇山以西重要的食盐供应地。各种史前文化会聚于斯,商周时期各种势力进入那里,以及后来秦文化的兴起,与食盐资源都有莫大的关系。

文献记载礼县一带西戎势力很强大,与秦文化反复角力,压而不倒,打而不散。秦与西戎在那里的较量也异常惨烈。周厉王十一年,西戎灭大骆犬丘之族。周宣王三年,秦仲奋起伐戎,最后死于戎难。秦仲伐戎是为了光复宗邑故都,所伐之戎应在西汉水流域。这个过程持续了很长时间,庄公居西犬丘时局势也没有完全稳定下来,襄公之兄世父还曾被戎人掳去。直到襄公被封为诸侯,秦人才实现了对陇右的完全控制。

相比之下,清水这支秦人要幸运得多。2005—2008年我们对牛头河流域进行了系统调查,出乎意料的是,没有采集到一块寺洼文化的陶片[2]。不排除以后在该地发现寺洼文化遗址的可能,但即便有所发现,其数量和分布也一定很有限。牛头河流域之北、之东、之南都有寺洼文化遗址点,惟其本身经过系统调查未见一处,这个现象颇引人注目。就目前材料而言,该流域似乎是寺洼文化分布的空白区,或者说势力薄弱区,使初来这里的秦人拥有了起码的生存和发展空间。

图二 牛头河流域秦文化遗址分布图

牛头河发源于陇山西南麓,循河谷往东植被茂密、林场遍布、水草丰美,为擅长养马的非子及其族人提供了天然的优良牧场,而牧马业在古代向来都是军政大事,马匹也是重要的战略资源。清水与关中毗邻,南北走向的陇山并不能阻隔二者之间的交通,其间有多条孔道可供人员往来。这里的秦人与周王朝的联系更加紧密,也更方便获得后者的援助。诸般有利条件使清水这一支秦人迅速发展起来,《诗·秦风》赞美秦仲车马礼乐之盛,表明他们的文明化程度已经相当高了。秦仲殒身后,庄公依靠周宣王给予的七千兵马,终于伐破西戎,收复西犬丘故地,号“西垂大夫”,成为周王室在陇右的军事代表。

2005—2008年在牛头河流域发现了34处周代秦文化遗址(图二),集中分布在牛头河干流中游两岸,其次在后川河黄门镇段;再靠北的张家川县城附近,已属秦人势力的边缘地带。这些遗址中,清水县城北侧的李崖遗址面积最大,超百万平方米,显然是中心聚落;在那发掘了19座西周墓,40余个西周灰坑,及一座北魏至隋唐时期的清水郡城[15]。

西周墓包括15座秦文化墓葬和4座寺洼文化墓葬。前者偶尔会共出1—2件寺洼文化陶器,如M9、M17、M20、M23,器类有花边口沿分裆袋足鬲(图三:1)、马鞍形口罐(图三:4)、单耳杯(图三:7、8)、单或双耳罐。后者有M15、M16、M18、M19,各自仅出1件寺洼文化陶罐(图三:11、14)。这些寺洼文化因素来自于外部交流,不是当地土生土长的。牛头河流域往北是庄浪县的水洛河流域,那里寺洼文化遗址密布,其中徐家碾遗址经过发掘。李崖的寺洼文化陶器在徐家碾都可找到形态相同或近似者(图三),自然应来自水洛河流域。

图三 清水李崖与庄浪徐家碾遗址寺洼文化陶器比较

李崖的4座寺洼文化墓葬与秦文化墓葬交错分布,没有自己成片的墓地或墓区,表明这类墓的主人在遗址中不具有独立性。虽然依据陶器将这4墓归入寺洼文化,但它们在墓型、殉牲、棺椁等方面,与遗址的秦文化墓葬完全一致,却与庄浪、庆阳等地的寺洼文化墓葬大不相同。如均为窄长型墓坑,墓坑的长宽比为2.11~3.13;均有腰坑,且坑内殉狗;均为西向墓,且为西偏北。葬俗浓缩了一个民族特定的丧葬观念,这类墓在葬俗上与秦墓完全一致,说明其墓主已经认同了秦人的丧葬观念。维系一个族群最重要的纽带是共同的历史传统和文化观念,如果有外来者放弃了原先的身份识别标志,完全接受本族的习俗及文化观念,那么他也就成为本族人了;他自己以及身边的人都会这么看。相比之下,使用何种器物在身份识别上的意义要小的多。从这个角度说这类墓的墓主为秦人亦可,至少他们已经完全融入了秦人共同体;虽然其族源可能是庄浪的寺洼文化人群。

李崖M18与M21南北并列,相距不过5米,两墓尺寸相当,葬式葬俗相同,均有“亚”形椁,应为“对子墓”。经人骨鉴定,M18属男性,M21属女性。“对子墓”一般反映了夫妇并穴合葬的关系。或许说明当时的秦人与寺洼文化的人群之间存在通婚关系。

总之,李崖遗址及其所在地区考古材料反映出来的秦、戎关系,给人一种和平共处、睦邻友好、互通有无、甚至婚姻往来的印象。礼县所在西汉水上游的秦、戎关系,却给人一种紧张对抗、激烈争锋、你死我活的印象。造成这种差别的主要原因,如前所述,礼县本来属于西戎的地盘,秦人作为外来者介入,争夺生存空间,势必引起强烈反弹;清水却属于西戎文化的空白区,秦人进入那里可以从容发展,与周边建立平和稳定的外交关系。

自西戎灭犬丘大骆之族、杀秦仲,秦与戎就此结仇,势同水火,攻伐不休。西周末年,西夷犬戎攻杀幽王,秦襄公送平王东迁,得以立国。平王云:“戎无道,侵夺我岐、丰之地,秦能攻逐戎,即有其地”;于是襄公十二年,“伐戎而至岐”;文公十六年,“以兵伐戎,戎败走”(《秦本纪》)。战争成为秦、戎关系的主旋律,秦人的剑因西戎这块砺石而越磨越锋利。

寺洼文化的年代下限,有学者认为已进入春秋早期,但还缺乏相应物证。礼县大堡子山城址的始建和繁荣期都在春秋早期,但在该遗址未见寺洼文化遗物。可见进入春秋早期以后,该文化很快消失了。寺洼文化的族属是西戎或犬戎;西戎、犬戎灭周,正值其声势最盛之时,进入春秋却急转直下,在原住地销声匿迹了,考古学上难觅踪迹,原因何在?

这应与秦建国后大举扫荡诸戎有关。一方面整合陇右故地,另一方面东进关中,秦伐戎、灭戎、逐戎,外合匡扶周室之大义,内应领土扩张之需求,故而进展迅速,即便没有达到“日开囯百里”的程度,也蔚然可观。在这种形势下,寺洼文化人群向西、向南大规模迁徙。其中向南沿横断山脉东缘,进入川西北,是主要的迁徙路线。在岷江上游理县、茂县战国末年至汉初的石板墓中经常可见到马鞍形口罐和双耳罐,是氐族冉駹的遗存,与寺洼文化有渊源关系[16]。当然,肯定还有一部分被打散、吸收、同化到秦人共同体之中。

战争必定带来文化交流。在早期秦文化的构成中,屈肢葬、金器、铁器、动物纹样、铜鍑和短剑的使用、墓葬的壁龛与围墓沟,都可能来自西戎。尤其是贵族墓的壁龛习俗,直接来源于陇山两侧的羌戎文化。秦士大夫级别的贵族墓绝大多数在墓壁上掏挖壁龛,龛内殉人现象很突出。商墓很少带壁龛,周墓亦罕见壁龛。商周时期,陇山东西两侧的羌戎文化墓葬流行壁龛,主要在龛内放置随葬品,如长武碾子坡先周晚期墓葬[17]、宝鸡高家村刘家文化墓葬[18]、宝鸡石鼓山西周早期墓[19]、合水九站寺洼文化墓葬。庄浪徐家碾寺洼文化墓葬中还有脚龛殉人。秦墓掏挖壁龛之风显然受到了寺洼文化的影响。

寺洼文化人群的体质特征,合水九站和庄浪徐家碾墓葬的人骨经检测比较一致[20],都与现代蒙古人种的南亚类型最为接近,与东亚类型也有密切联系。

秦人的体质特征,各地检测结果不完全一致。礼县西山秦墓年代为西周晚期至战国,体质上与南亚类型最为接近,其次为东亚类型[21]。甘谷毛家坪沟东墓地的年代属春秋战国,体质上主要与东亚类型相似[22]。凤翔孙家南头墓地年代为春秋时期,体质上与东亚类型最接近,其次为南亚类型[23]。关中地区的战国秦墓,如临潼新丰、湾李、零口村[24],都是首先与东亚类型接近。似乎随着年代从早到晚、地理位置从西向东,秦人体质特征上与南亚类型的相似度在降低,与东亚类型的相似度在升高。

位于秦文化发祥地礼县的西山秦墓的体质特征与寺洼文化的接近,能否就可以说秦人本是西戎的一支?或者说为秦人“西来说”提供了证据?当然不能。因为该墓地的西周墓仅4座,其余31座为东周墓,且等级较低,检测结果不能代表嬴秦宗族。最能代表嬴秦宗族的是西周中期的清水李崖墓地,可惜该墓地的颅骨尚未做检测,情况不明。该墓地随葬品、葬俗有浓厚的殷商遗风,表明其人群来自东方,其体质特征可能如殷墟人骨——与现代蒙古人种的东亚类型最为接近。西山的材料恰好反映了秦人西迁陇右后人口结构的复杂化、原寺洼文化的居民融入到秦人中的情况。至于春秋以后关中地区秦墓人骨与东亚类型相似度的提高,是秦人东进关中后,大量吸收、融合当地居民的结果。

2

中期阶段:秦的称霸与戎的变迁

春秋中晚期至战国早期是秦文化发展的中期阶段,对应于秦都雍城时期。本阶段秦文化分布的北、西、南界较上阶段都没有太大变化。陕西铜川枣庙、王家河、长武上孟村、陇县店子墓地[25],基本都分布在关中北缘山地一线。往西,甘肃的张家川、清水、秦安亦有这时期的秦文化遗存。渭河上游的甘谷、武山应为分布的西界。礼县、西和县为西南界。汉中为南界[26],前述城固M1为春秋秦墓,当然那里成片的秦墓地还有待发现。

最大的变化是将势力推进到关中东部,饮马黄河,与晋一度以河为界。秦宪公时遣兵伐灭荡社,扫清了西安附近的西戎部族;武公时伐彭戏戎,至华山下,“初县杜、郑”,在关中东部建立了根据地;秦穆公二十年,灭梁、芮,将整个关中囊入版图。在澄城县善化乡居安村西有城址,面积约20万平方米,从东周沿用到汉代。城东南有大型秦墓地,墓葬总数逾4000座,发掘了2座秦贵族墓,带壁龛有殉人,出鼎、甗等铜礼器及铜短剑,年代为春秋中晚期[27]。该城址应即彭衙故城,《秦本纪》:“缪公於是复使孟明视等将兵伐晋,战于彭衙”,正义引《括地志》云:“彭衙故城在同州白水县东北六十里,”居安古城位置与之吻合;而不是所谓的“王官”城[28]。关中东部这时期另一处重要的遗址是华县东阳墓地[29],在华县西南约25公里,共发现69座秦墓,发掘了39座,年代从春秋中晚期延续到战国中期,应即秦设郑县时期的墓葬。

《史记·匈奴列传》:“秦穆公得由余,西戎八国服于秦,故自陇以西有绵诸、绲戎、翟、獂之戎;岐、梁山、泾、漆之北有义渠、大荔、乌氏、朐衍之戎。”这时期的西戎文化,主要分布在以陇山为中心的甘、宁地区,环绕在秦国的西、北外围,包括渭河上游、清水河、泾河上游。

渭河上游的遗存以漳县墩坪遗址最具代表性[30],遗址位于漳河北岸一级台地,包括南部的居址和北部的墓地,仅墓地面积就达15万平方米,墓葬总数约200座,已发掘27座,其中竖穴土坑墓和竖穴土坑偏室墓的比例相当,或带生土二层台,大多数墓有棺、椁葬具,墓主均为头向东的仰身直肢葬式。流行殉牲,分层置于竖穴墓道内,大多为牛、马、羊的头、蹄。出土物有铜兵器、车马器、装饰品,及铁器、金器、骨器等,以菱叶形矛、双环式马衔、三叉护手剑、半月形金项饰最典型。陶器为双耳罐,制作粗糙。墓地年代为春秋中晚期至战国早期。

秦陇西郡的郡治为狄道,地在今临洮县。《汉书·地理志》云:“天水郡有獂道县,骑都尉治密艾亭。”《水经注·渭水》:“渭水又东南,径貆道县故城西。昔秦孝公西斩戎之貆王于此。应劭曰:貆,戎邑也。”《括地志》:“獂道故城,在渭州襄武县东南三十七里。”汉襄武县在今陇西县旧城,故有学者认为汉獂道县治在甘肃武山县桦林乡[31]。墩坪墓地距狄道远,而与獂道近,其族属应为西戎八国中的獂。

宁夏清水河发源于固原南部,自南向北注入黄河,全长约320公里。该流域这时期的青铜文化遗存[32],在中宁县倪丁村[33],固原于家庄、撒门村、石喇村[34],彭阳孟塬乡、官台、苋麻村[35],西吉县的槐湾等地都有发现[36]。文化面貌有很强的共性,墓型有竖穴土坑和土洞墓两种,后者是在竖穴墓道的短边上掏挖洞室,洞室的宽度或窄于墓道(凸字形),或等于墓道,或偏在一边(刀形),可称之为“顺室墓”。洞室底部往往内低外高,一般无棺、椁等葬具,死者在洞室内头低足高放置,为头向东或东北的仰身直肢葬式。殉牲普遍,种类为牛、马、羊的头或颌、蹄骨。置于墓道近墓室处,或分层堆放,吻部朝向墓室。随葬品种类丰富,武器工具有双鸟回首剑、菌首剑、三叉护手剑、戈、鹤嘴斧、折刃菱形叶矛和空首銎的斧、锛、凿等,车马器有青铜的马铃、带钮或柄的圆牌、马面饰、竿头饰、马衔和骨质的马镳,服饰有铜管、S形牌饰、带扣、腰铃、花瓣—兽首饰、铜环等,陶器以带耳罐为主。

《汉书·地理志》:“乌水出,西北入河,都卢山在西”,乌水即清水河,都卢山即六盘山;林沄先生认为清水河流域的这些遗存属乌氏之戎[37],是很对的。

泾河上游的庆阳地区未做系统工作,发现比较零散。如1983年在镇原县的庙渠挖出一批铜器,有菱形叶的矛、孔柄刀、饰大角羊的鹤嘴斧,锛、凿、锥、管,及圆牌、车軎、甲泡等。1984年在红岩挖出一墓和一座殉马坑,所出铜器除了与庙渠类似的,还有环首短剑、带柄圆牌、兽首饰、带扣等[38]。1987年在庆阳县城北清理了一座葬马坑,出三叉格铜柄铁剑,及铃、带扣、泡等铜器,还有65件红铜薄片制成的长条弧边的马甲饰[39]。

《后汉书·西羌传》:“泾北有义渠之戎”。《史记正义》引《括地志》云:“宁、庆二州,春秋及战国时为义渠戎国之地也。”庆阳地区的这些遗物自然属于历史上的义渠戎。

这些西戎的遗存无论在器物的组合、形态,还是墓葬形制、葬式葬俗,都与上阶段的寺洼文化面貌迥异,彼此之间没有前后发展关系。相关的体质人类学报告也说明了这一点。

寺洼文化的陶器种类多,数量大,典型器物如马鞍形口罐、素面的分裆或联裆鬲、斜腹簋、簋形豆、腹耳壶等,不见于上述西戎遗存。后者陶器种类少,器形简单,制作粗糙,主要是单或双耳罐;此类陶器在北方地区广泛分布,长期流行,很难通过它建立起文化间的联系。寺洼文化的铜器种类少,典型者如三角援戈、骹部带弯钩的矛、圆筒状的钏、尖端上翘的直柄刀,均不见于上述遗存。后者铜器的种类多,数量大,以武器、工具、车马器及服饰为大宗,绝大部分品种不见于前者,大约在春秋中晚期突然出现在长城沿线地区。

寺洼文化的墓葬均为竖穴土坑墓,墓向不很固定;徐家碾102座墓大多朝向西北,方向291°~320°之间的79座,321°~335°之间的23座。合水九站80座墓中,东西向墓5座;南北向墓75座,而且绝大多数头向北。葬式为仰身直肢葬和二次葬,二次葬所占比例较大。墓内极少殉牲。上述东周时期的西戎墓葬,除了竖穴土坑墓外,还有相当比例的竖穴偏室墓及顺室墓,绝大多数为东西向墓型,墓主为头向东或东北的仰身直肢葬。墓内普遍殉牲。二者区别之大,一望即知。

如前所述,寺洼文化人群的体质特征,与现代蒙古人种的南亚类型最接近,其次为东亚类型。上述东周时期西戎墓葬中,彭堡于家庄的颅骨经韩康信先生检测,“很接近现代北亚蒙古人种,甚至与蒙古族类型的头骨十分接近”;“彭堡古代居民在体质形态学上属于北亚蒙古人种支系”;“与亚洲蒙古人种的东亚和南亚类型明显偏离”[40]。

因此,寺洼文化和上述东周时期的西戎文化,分属不同的大人群,物质文化上也基本没有承袭关系,虽然在分布空间上有重合,但在时间上尚有间隔,很可能没有发生交集。前者主要由齐家文化发展而来,是甘青地区的土著;后者却是外来户,铜器有强烈的北方草原风格,体质特征上属北亚蒙古人种,与后来的匈奴、鲜卑一致,其人群很可能来自北方草原。如果把眼界放宽,将会发现东周时期北方人群的南下不是个例,而是在长城沿线地带大范围发生的现象。如甘肃中部沙井文化、内蒙古和林格尔新店子墓地、杭锦旗桃红巴拉墓地、张家口白庙墓地Ⅱ组、林西县井沟子墓地[41],体质上均属北亚蒙古人种。甘、宁的这些西戎遗存,从体质特点及来历上看,把它们归入“胡”似乎更合适,但当时中原的统治者称之为“戎”,且有具体的族名。今天沿用古代的称谓自无不可,但须明白“戎狄”与“胡”有时候在某些地区并非泾渭分明,看从什么角度去界定。

《史记·秦本纪》:“三十七年,秦用由余谋伐戎王,益国十二,开地千里,遂霸西戎。”马非百认为所伐戎王属绵诸[42],在《六国年表》中记作“繇緜诸”,可备一说。事实上穆公伐戎蓄力已久,至其晚年才全面发动,一举成功,所谋者大,非针对一族一国;开拓的疆土,应如《史记正义》所言,“陇西、北地郡是也”。穆公的功绩在当时就惊动了天子,“天子使召公过贺缪公以金鼓”;二百余年后依然被称道,秦孝公赞曰“为后世开业,甚光美。”成功的原因,放在西北民族长时段的格局中去观察就不难明白:穆公伐戎之举发生在以寺洼文化为代表的羌戎溃败逃散之后、带有游牧色彩的北方人群南下之初,恰好处于西戎势力旧力才去、新力将生之时,得以批亢捣虚,克竟全功。

秦对西戎的征服、统治是一个长期过程,手段也是多方面的。其中最重要的策略就是在占领区设县治理。秦、楚是中国历史上最早设县的国家。“县”有悬远之意,是新占领区的驻守机构。春秋楚县多由灭亡边境小国而设,县治或利用被灭小国的旧都、或利用边境的别都改建而成[43]。春秋秦县则因伐灭边境戎国而设,如“(武公)十年,伐邽、冀戎,初县之。”“(宪公)三年与亳战,亳王奔戎,遂灭荡社。……(武公)十一年,初县杜、郑。”这种做法一直延续到战国,如“(惠文君)十一年,县义渠。归魏焦、曲沃。义渠君为臣(《秦本纪》)。”

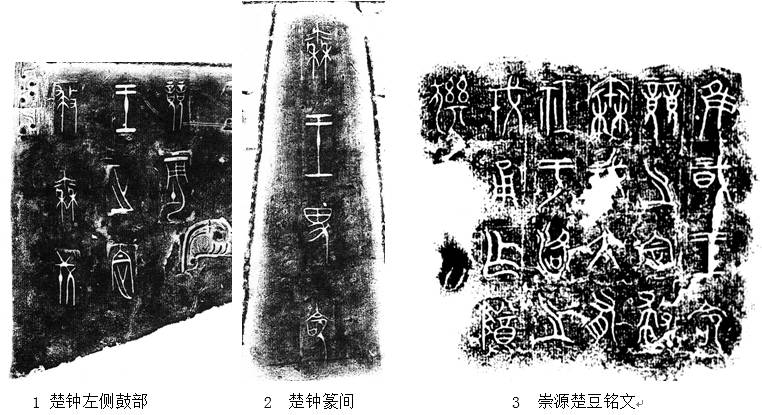

《后汉书·西羌传》:“于是渭首有狄、、邽、冀之戎。”《汉书·地理志》记载天水郡下设冀县,县南梧中聚有朱圄山。朱圉山在今甘谷县西、渭河南岸,通体为红色砂岩,非常醒目。朱圉山附近目前保存最好、面积最大、规格最高的秦文化遗址,是甘谷毛家坪遗址。遗址位于小南河与渭河交汇处,面积约60万平方米,北部为居址,南部为墓地,已勘探出千余座墓葬。80年代初对它进行了小规模发掘,近年又进行大规模发掘,清理的遗迹有房址、灰坑、窖穴、陶窑、踩踏面、瓮棺、墓葬等,获得两千余件(组)遗物[44]。该遗址在西周晚期就有秦人入驻,春秋中期进入繁荣期,战国时也没有被放弃,正当秦人北上南下、东进西行的要道路口,其性质应是秦武公所设冀县的县治。

80年代在毛家坪发现了三类遗存,其中A组遗存为秦文化,B组遗存为东周时期的西戎文化,器类有夹砂红褐陶的分裆袋足鬲、双耳罐、高领罐,鬲多带双鋬、铲足或柱足,罐饰浅而细的绳纹[45]。这类遗存在遗址中随处可见,与秦文化共存,发掘者赵化成先生认为它属于历史上的冀戎[46]。

B组遗存其实包含两种陶鬲,一种足根作铲形,全出在②层及其下的瓮棺葬;另一种作柱状实足根,全出在③层及其下的瓮棺葬中。二者地层年代早晚判然有别。根据共出的秦文化器物,铲形足跟鬲相当于战国早期,柱状实足根鬲相当于春秋中晚期。虽然足跟形态有差别,但两种鬲整体形态风格一脉相承,显然属于同一种文化遗存。毛家坪是目前唯一经正式发掘的含有铲足鬲遗存的遗址,它的地层序列有标杆意义,或许说明铲形足跟鬲的年代就是战国时期的,难以早到春秋。毛家坪之外的地方,包括甘、宁、蒙等地的铲足鬲,均为博物馆征集、收藏或调查采集,没有地层单位,从形态上看也早不过毛家坪。

毛家坪的地层序列说明这种遗存的陶鬲经历了从柱足到铲足的变化;因此,在追寻铲足鬲的来源时,自然要把目光放在它的前身——柱足鬲上面。以前大家倾向于铲足鬲来源于寺洼文化,可能有误区。寺洼分裆鬲的足根为乳头状,不见柱足或铲状,此其一。寺洼鬲从早到晚腹径逐步上移、足根由长变短、裆部由高变低;毛家坪B组鬲出现伊始就是高分裆、腹径偏下的特征(图四:1),二者在演变逻辑上不接茬。此其二。寺洼鬲大多数带耳或无耳,极少数带鋬;铲足鬲很多带鋬,此其三。如果把目光转向东北方,子午岭以东的晋陕高原古文化却一直有双鋬、高分裆袋足、柱状实足根陶鬲的传统,如商代晚期至西周早期的柳林高红(图四:2)、李家崖文化(图四:3、4)、西岔文化(图四:5),所以许伟、杨建华等先生都认为毛家坪的柱足鬲是这种鬲向西流传的结果[47]。这个观点很有启发性。但二者年代上空白间隔太大,还有待新的资料去填补缺环。

图四 毛家坪与晋陕高原古文化的柱足分裆鬲

事实上,毛家坪西周时期的地层及单位中,既不见寺洼文化因素,也不见B组遗存;B组遗存是在东周时期、准确说是在春秋中晚期才出现的。在合水九站遗址,西周晚期的④A、B层中周文化与寺洼文化遗存共出,战国时的②层出铲足鬲的陶片,之间的③层为间歇冲积层,未见遗物。就目前的资料很难说甘肃东部的铲足鬲与寺洼文化有什么联系,它反倒更象是一种外来的新因素。

B组遗存在毛家坪遗址中没有自己成片的分布区,缺乏独立性,遗迹单位仅限于瓮棺葬和个别灰坑,在秦人居址中与A组遗存共出,而且不见于该遗址战国中期之前的墓葬。因此,B组遗存其实是遗址包含的一种西戎文化因素,反映了秦设冀县后秦人与当地戎人在文化上的交流。如果将来在毛家坪附近找到以B组遗存为主的遗址,冀戎的寻找才算有了着落。

铲足鬲的使用者不限于冀戎,其分布范围非常广,北至内蒙,西北至宁夏,西至甘肃永昌,南至陇南,东至陕北都可见到,完全覆盖了东周时期西戎文化的分布区。铲足鬲在春秋中晚期出现,延续至战国中晚期,与甘、宁地区的西戎文化相始终。在来源的大方向上也基本一致,即北方或东北。因此,铲足鬲是东周时期西戎文化重要的组成部分。除了毛家坪,这种器物目前经科学发掘所得较少,因为作为居址的炊具,它在春秋中晚期至战国早期基本不用于随葬;但目前发掘的这时期的西戎遗存,基本都是墓地,如漳县墩坪、彭堡于家湾等。亟待寻找相关居址做工作,以验证上述认识。

毛家坪遗址的B组遗存是秦人还是当地戎人遗留下来的不得而知。遗址作为冀县的县治,有秦人和戎人杂居共处不足为怪。但在遗址发掘的220余座墓葬,除1座仰身直肢、1座微屈葬式外,均为清一色的踡屈特甚的葬式。这种屈肢葬最初也不是嬴秦本族的传统,是在西周晚期受到某种影响而出现的,但它在社会中下层广泛流行,很快成为东周秦墓的标志之一,与东周时期西戎的头向东的仰身直肢葬有鲜明的区别。因此,从墓葬的族属出发,说毛家坪西戎风格陶器的使用者为秦人,也合乎逻辑。

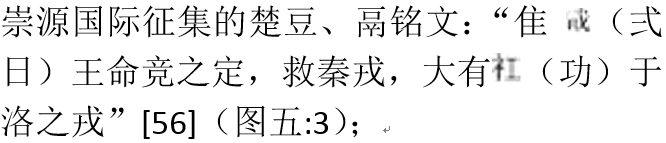

秦人治戎的另一策略是迁徙,包括迁出和迁入。迁出指把秦国境内的戎族驱赶、或强制迁到邻国。《左传·襄公十四年》记载向之盟活动中范宣子与戎子驹支的对答,述及姜戎氏被秦人迫逐而离开瓜州,又被晋惠公安置在南鄙之田[48]。《左传·昭公九年》记载周、晋相争,晋人率阴戎伐颖,周王使詹桓伯辞于晋,言及允姓之戎本居瓜州,晋惠公诱之脱秦入晋[49]。《左传·僖公二十二年》记载平王东迁后,秦、晋迁陆浑之戎于伊川[50]。戎子驹支所在的姜戎氏就是陆浑之戎[51]。允姓之戎即阴戎。《后汉书·西羌传》云:“后九年,陆浑戎自瓜州迁于伊川,允姓戎迁于渭汭,东及轘辕。在河南山北者号曰阴戎,阴戎之种遂以滋广”, 河南山北的伊川、渭汭就是晋的“南鄙之田”。总之,允姓之戎、姜戎氏原居瓜州,后被迁至伊洛、渭汭,别号阴戎,又称陆浑戎。“瓜州”之地不可考,但不可能在敦煌[52]。迁徙发生在秦穆公、晋惠公时。最近在河南伊川县鸣皋镇徐阳村发掘的春秋时期贵族墓和车马坑,坑内殉埋牛羊的头、蹄,被认为是陆浑戎的遗存[53],但其文化面貌已经高度华夏化了。因为这些戎人来自秦国秦地,所以在楚的金文中又被称为“秦戎”[54],如1973年当阳季家湖出土的一件楚钟铭文:“秦。王卑命競坪王之定救秦戎”[55](图五:1、2);

都记载了楚王命楚平王的后代族人名字叫“定”的救援秦戎,有功于洛水附近戎人的事件。这些戎人依违于晋、楚之间,沦为大国争霸的棋子,在夹缝中求生存。

图五 季家湖楚钟与崇源楚豆铭文

迁入指将边境上戎人的首领酋长或少数贵族迁至秦国腹地监控起来,使之归化,甚至加以利用。1992年在宝鸡益门村发掘的二号春秋墓,规模不大,墓坑长约3米,宽1.5米,墓向西北,一棺一椁,但出土了200余件组随葬品,包括纯金器81件组,金铁、金铜合成器24件,玉器81件组,铜器19件,还有玛瑙及绿松石串饰[57];琳琅满目,令人瞠目结舌。出土黄金总重量约3公斤,堪称富可敌国;金器数量之多,在中原春秋墓中尚属首例。该墓位于秦统治中心,但不出一件秦人墓中用来表示身份的鼎簋钟壶类青铜礼器,墓主被认为是一位秦穆公霸西戎后被胁迫迁至关中的西戎某国君长[58]。客观地说,墓内金、玉器的形制纹饰基本为秦式或中原式,但这并不妨碍对族属的判断,因为秦对西戎首领的赏赐史不绝书[59]。此外,该墓随葬金、铜带扣,及金泡、金环、金络饰、铜衔等马具的做法,也不同于秦墓。

秦人崛起于西戎之地,那里农、牧并重,民族混杂,使秦人的生活习性、审美趣味等方面与当地西戎比较接近,文化面貌不可避免地带有一定程度的“戎狄性”。东周时期的西戎主要来自北方草原,那里又是欧亚草原地带的组成部分。因此,东周时的西戎就成为秦文化与欧亚草原文化联系的纽带、或者说桥梁。现择其数端,予以说明。

一是短剑的使用。

秦国境内是一个出土短剑较为集中的区域,出土短剑的频率和概率既高于西周时期的中原地区,也高于同时期的东方列国。春秋时秦3~7鼎的贵族墓约半数出土短剑,排除其中的女性墓,则元士以上级别的男性贵族几乎人人佩剑,佩剑之风相当流行。这当然说明秦人尚武,但究其原因,秦国处在中国从东北至西南的半月形文化传播带的中腰位置,畜牧业发达,食谱为杂食并以食肉为主[60],短剑不仅是贴身护体的武器,在日常生活中又是剥皮、食肉的工具,可随身佩带。秦人生业经济与西北戎狄相近,用剑习俗乃生活习性使然。

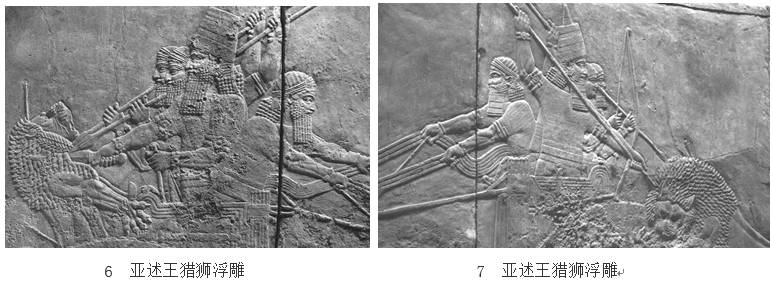

图六 中国及欧亚草原上的饼首剑

已有多位学者梳理了秦短剑的发展演变,并追溯其渊源[61]。目前有明确出土地点的秦短剑近30把,被分为三型,即格、茎、首均饰蟠虺纹的,兽面格、首饰蟠虺纹、茎部无纹饰的,兽面格、首与茎柄无明确分界而呈曲腰喇叭形的。2014年在甘谷毛家坪M2058出土了一种新型的饼首剑:无格,茎部无纹饰,剑首呈圆饼状,茎、首的纵剖线重合,年代为春秋晚期(图六:4)。形制类似的饼首剑以前见于燕下都遗址辛庄头M30[62],2把均残(图六:5、6),为金柄铁剑,金质饼形首上压印纹饰,年代为战国晚期;该墓共出金质胡人头像、对龙对马纹牌饰、鸟头形饰,有强烈的北方草原气息。该型剑的源头应到西方去寻找。俄罗斯图瓦共和国乌尤克盆地的阿尔赞2号王陵出土大量金器,包括2件金柄铁剑,分别佩戴于男女墓主人的腰间,格、茎、首贴金箔,其中1件的首、格均呈椭圆形,其上锤揲出对虎搏羊的图案(图六:1);其年代在公元前9至8世纪[63]。图瓦地区哈德恩村曾出土圆饼首的铜刀[64](图六:3)。黑海北岸早期斯基泰人也曾使用圆饼形首剑[65](图六:2)。该型铜剑在中亚甚至延续到贵霜早期,阿富汗北部的特利雅特佩(Tillya Tepe)遗址4号墓出土的金柄铁剑,圆饼形剑首,其外圈的水滴形格子里镶嵌绿松石,圈内为立熊[66](图六:7)。图瓦地区游牧文化的因素曾传播到秦地,秦安博物馆收藏一件饰有卷曲狼的透雕圆牌饰(图七:4),卷曲成环的野兽纹在欧亚草原非常流行,最早见于阿尔赞王陵[67]。

二是动物造型及纹样。

春秋秦国的铜礼器,如礼县圆顶山的方壶、盉、盨、方盒,在沿下、肩部、底座均铸接多只圆雕的小动物,有虎、鸟、公熊等,给人以耳目一新的感觉。秦人擅长畜牧,频于田猎,粗犷尚武,戎风犹存,不满足于商周青铜器谨严庄重的传统风格,而将他们喜闻乐见的动物点缀其上,获得了别开生面的艺术效果。

图七 中国及欧亚草原的动物纹

甘谷毛家坪K201的二号车在舆板外侧彩绘有豹、虎、马、兔、鹿等动物,用粗线条勾画出轮廓,内填细小圆点(图七:1),年代属春秋中期。虎豹呲牙咧嘴,爪部呈圆环形,憨态可掬。北方草原广泛流行一种单体虎牌饰,爪与尾端用圆环表示;也见于夏家店上层文化和冀北地区的东周遗存(图七:5、6)。张口露齿的虎形象最早见于阿尔赞王陵的卷曲虎(图七:3),后来常见于中国北方战国晚期的虎噬鹿(或羊)牌饰。动物体内填细小圆点的做法,不见于同时期及其之前的中国北方动物纹样,塔吉克斯坦南部瓦赫什盆地青铜时代的加库(Jarkul)墓地出土的敛口圜底红褐色陶罐上,刻画出一周首尾衔接的伫立羚羊,体内填满圆窝点(图七:2)[68],年代在公元前2千纪晚期。毛家坪车舆上的彩绘动物纹样,既吸收了长城沿线东段的因素,又受到了中亚草原的影响。

战国时期秦的动物纹艺术集中体现在雍城出土的各类动物纹瓦当上,图案有单体、多体动物,或人兽搏斗,洋溢着草原生活的气息。刘莉认为秦瓦的动物纹可追溯到羌、胡的艺术传统[69]。这种动物纹瓦当不见于雍城马家庄宗庙遗址,可知其年代早不到春秋晚期;也不见于咸阳窑店一号宫殿基址,可知其年代晚不到战国中期;如此只能在战国早期。最近在阎良武屯镇的秦栎阳遗址也发掘出类似的动物纹瓦当,是雍城风格的延续。

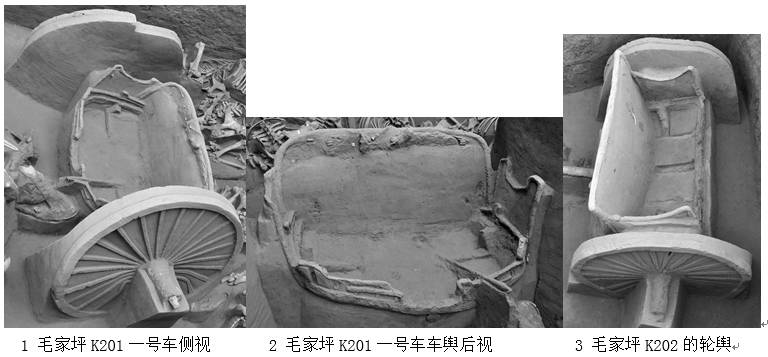

三是无轼的车舆和泡状竿头饰。

图八 春秋秦车与东方列国车子的比较

木质马车经历千年极难保存,在发掘中将之剔剥出来更属不易,因此对这时期秦车的形制结构,原来认识不清,仅作了简单的复原。近年在甘谷毛家坪遗址发掘了4座车马坑(图九:1—3),基本搞清了春秋秦车车舆的结构:舆底四周有轸,轸为横长方形,前后轸间有桄相连,桄上应有荐板。车舆四周为前后双层的车軨,前軨上层的横栏两端弯曲向下插至底轸外侧,下有数根斜撑,侧軨上栏为鞍桥形,由一根藤木弯曲鞣制而成;前軨的下栏在车舆前拐角处弯折成耳朵形,向后延伸自然成为侧軨的中栏,再弯折穿过下栏插入底轸;侧軨下栏在车舆后拐角处弯折成“耳朵”,沿后轸方向延伸自然成为后軨上栏,再弯折穿过后軨的下栏插入底轸。在车軨的横栏和底轸间,都有等间距的小立柱。讲究的主车在车舆四角还有角柱,用皮革(或薄木板)蒙成车箱板,并在后门处设门扉。70年代在凤翔八旗屯墓地发掘的车子、1986年在陇县边家庄5号墓发现的木辇结构都与之类似[70](图八:1、2),只是发掘者把前軨的横栏错认成了轼。总之,秦车的车舆特点可以概括为:1、前軨与侧軨的上栏不相连属。2、侧軨的外轮廓为前、后高,中间低的鞍桥形。3、没有独立的轼,前軨的上栏其实起到了轼的功能。

轼指设在车箱前三分之一处、供人凭扶的拱形横木,《礼记·曲礼》孔疏:“古者车箱长四尺四寸而三分,前一后二横一木,下去车床三尺三寸为之式。”把车箱的前沿或前軨的横栏当作轼都是错误的[71]。与同时期东方列国车子、及更早的周车相比,秦车无轼的特点很突出。同时期的晋车,如太原金胜村M251的车马坑的5号车“前轸往后27厘米处,安装圆木煣成的轼,……中部略见弓起,两端圆角折下与轸框连结”(图八:4)[72]。临漪程村、辉县琉璃阁、上马墓地复原的晋车都有轼[73]。同时期的楚车,如湖北宜城罗岗车马坑的4号车,轼前有5根斜撑,轼两端弯折下插又成为侧軨的支撑柱(图八:5)[74]。湖北熊家冢楚墓车马坑清理的车子有轼[75]。稍早的上村岭虢国马车,为竖栏车軨,有轼,轼前为弯曲的支撑(图八:3)[76]。西周的马车,在宝鸡茹家庄、沣西张家坡、山西天马—曲村、河南浚县辛村都发现了车轼的遗迹。商代的马车,“在刘家庄北地M348、梅园庄东南M40两座车马坑的发掘中,还在车舆中发现了车轼。……这一发现说明商代车子已有了车轼,西周的车轼是继承了商人的车制”[77]。可见在中国古代有轼的车子是主流,秦车显得较为另类。

马车在中国的出现较西方晚得多,公元前三千年两河流域的苏美尔人就发明了两轮车和四轮车,并用于作战,之后随着马匹的输入和技术的改进而迅速流行。中、西马车的相似性,如独辀、双轮及轴、衡的应用,使很多学者相信中国的马车最初是从西方传入的。当然还有学者持怀疑态度,指出二者系驾方式不同[78]。西方马车虽然都源于苏美尔,但有两个不同支系:亚述、乌拉尔图、波斯等国流行大轮、高舆的重型战车,埃及、希腊、罗马流行小轮、少辐、低舆的轻型战车[79]。不管哪个支系,都没有车轼;可见车轼是中国人的发明。秦车的舆制应受到了西方的影响。

与秦人车舆最相像的西方马车是塔吉克斯坦南部边境阿姆河宝藏(Oxus Treasure)中的黄金马车模型(图九:4)。发现于1877年,现藏于大英博物馆,一乘双辕车驾4匹小马驹,车中有2个身着米底国服饰的人;车軨前方正中饰守护神侏儒贝斯(Bes)头像,无轼;侧軨前、后高,中间凹弧,呈鞍桥形;大轮,8根辐,短毂;属阿契美尼德时期。这种车波斯帝国常见,类似者在刻有大流士一世之名的阿契美尼德楔形文印章上也能看到[80]。波斯战车其实继承了亚述重型战车的特点。亚述早期战车车身较低,轮为六辐,直径小。晚期轮为八辐,几乎达到马背的高度,车身宽而短;如大英博物馆藏尼尼微宫殿浮雕上亚述王辛那赫里布的战车,侧軨前端外挂箭筒,后端向上弧凸,略呈鞍形(图九:5);这种车型在亚述皇家猎狮图中都有反映(图九:6、7)。秦车的舆制,应受到了亚述—波斯战车的影响。秦人也用马驹驾车,甘谷毛家坪K203一号车所驾4马,均为不超过2岁的驹,与Oxus金马车一样。当然,秦车在其他方面与周车一致,仍然属于中国古车的大系统。中、西马车同源而异路,分道而扬镳,但不排除在发展过程中彼此间的交流和影响。

图九 春秋秦车与中亚、西亚马车的比较

秦国与中亚西亚国家距离遥远,之间的文化交流,应是以草原民族为媒介而实现的。秦人喜好车马,又与西戎为邻,其车马文化吸收了西戎的某些因素是很自然的事。这时期西戎墓葬出土了不少车马器,说明车子已被常用,但至今一辆也没有被完整地清理出来过,其轮舆结构尚不清楚,是否与秦以及西方的马车有相似之处,还有待日后工作的验证。

然而,春秋秦人车马坑所出的一种球形铜杖首,就是东周西戎墓葬经常出土的泡状竿头饰,证明了秦、戎在车马文化上确有联系。凤翔孙家南头车马坑K3出有1件,整体为蘑菇状,上为球形首,下为圆柱形柄,中空,柄上有对穿圆孔,柄内有朽木,高约4.8厘米(图十:1),应是套装在长木柄上的杖(或竿)头,出在三号车骖马左肩外[81]。甘谷毛家坪车马坑K203也出了1件,位于三号车右骖的肩颈部。此类器具不见于同时期东方列国、以及西周车马坑,但在固原、庆阳等地的西戎墓葬却很常见,为圆形或扁球形首、方柄或圆柄,柄中空,上有对称的缺口或钉孔,高约4厘米上下,尺寸、形制与秦器接近(图十:2~5)。这种套有球形铜首的长竿,可能是驾车的用具,和驱马有关。功能与文献中的殳类似,既是一种仪仗兵器[82],也是一种车兵,持之撞击他车,可使之与己车保持距离[83]。秦车上的这类器型,或许是从西戎借鉴而来。

图十 秦车马坑及西戎墓葬出土的铜杖首

[1] 梁云《论嬴秦西迁及甘肃东部秦文化的年代》,《北京大学震旦古代文明研究通讯》总第49期,2011年。

[2] 梁云《非子封邑的考古学探索》,《中国历史文物》2010年第3期。

[3] 梁云《西新邑考》,《中国历史文物》2007年第6期。

[4] 梁云《鄜畤、陈宝祠与汧渭之会考》,《秦始皇帝陵博物院院刊总壹辑》,三秦出版社2011年。

[5] 2015年11月“中国史前考古龙岗论坛”在汉中召开,出土标本展览所见。

[6] 同注1。

[7] 西北大学文博学院《城固宝山》(1998年发掘报告),文物出版社2002年。

[8] 水涛《中国西北地区青铜时代考古论集》,112页,科学出版社2001年。

[9] 中国社会科学院考古研究所《徐家碾寺洼文化墓葬》,160页,科学出版社2006年。

[10]北京大学考古系等《甘肃合水九站遗址发掘报告》,《考古学研究》(三),科学出版社1997年。

[11]甘肃省文物考古研究所等《甘肃临潭磨沟齐家文化墓地发掘简报》,《文物》2009年10期;甘南藏族自治州文化局《甘肃卓尼县纳浪乡考古调查简报》,《考古》1994年7期。

[12] 赵化成、柳春鸣《甘肃西和栏桥寺洼文化墓葬》,《考古》1987年8期。

[13]周晓路、路东之《秦代封泥的重大发现—梦斋藏封泥的初步研究》,《考古与文物》1997年第1期。

[14]早期秦文化联合考古队《牛头河流域考古调查》,《中国历史文物》2010年第3期。

[15]早期秦文化联合考古队《甘肃清水李崖遗址》,《2011年中国重要考古发现》,文物出版社2012年。

[16] 童恩正《近年来中国西南民族地区战国秦汉时代的考古发现及其研究》,《考古学报》1980年4期;俞伟超《关于“卡约文化”和“唐汪文化”的新认识》,《先秦两汉考古学论文集》,文物出版社1984年。

[17]中国社会科学院考古研究所:《南邠州·碾子坡》,世界图书出版社,2007年。

[18]高次若、刘明科、李新秦:《宝鸡高家村发现刘家文化陶器》,《考古与文物》1998年4期。

[19]石鼓山考古队《陕西宝鸡石鼓山西周墓葬发掘简报》,《文物》2013年2期。

[20] 朱泓《合水九站青铜时代颅骨的人种学分析》,《考古与文物》1992年2期;王明辉《甘肃庄浪徐家碾寺洼文化人骨研究》,《徐家碾寺洼文化墓葬》,科学出版社2006年。

[21]陈靓《甘肃东部及陕西西部西周至春秋时期秦人的人种类型与食谱研究》,《中国边疆考古学术讨论会论文摘要》,2005年。

[22] 洪秀媛《甘谷毛家坪沟东墓葬区出土人骨的研究》,西北大学硕士学位论文2014年。

[23]陈靓,、田亚岐《陕西凤翔孙家南头秦墓人骨的种系研究》,《西部考古》第三辑, 2009年。

[24]邓普迎《陕西临潼新丰镇秦文化人骨研究》,西北大学硕士学位论文2010年;高小伟《临潼湾李墓地2009-2010年出土战国至秦代墓葬人骨研究》,西北大学硕士学位论文2010年;周春茂《零口战国墓颅骨的人类学特征》,《人类学报》,2002年3期 。

[25] 陕西省考古研究所《陕西铜川枣庙秦墓发掘简报》,《考古与文物》1986年2期;安志《陕西长武上孟村。

秦国墓》,《考古与文物》1984年第3期;陕西省考古研究所、北京大学考古系:《铜川市王家河墓地发掘简。

报》,《考古与文物》1987年2 期。

[26]“(厉共公)二十六年,左庶长城南郑”,但秦对南郑的统治并不稳定,“(躁公)二年,南郑反” (《史记·六国年表》)。

[27] 中国考古学会《澄县东周居安墓地》,《中国考古学年鉴》,2013年。

[28] 《秦本纪》:“三十六年,缪公复益厚孟明等,使将兵伐晋,渡河焚船,大败晋人,取王官及鄗,以报殽之役。”可见王官在黄河之东,居安古城位置与之不合。《括地志》云:“蒲州猗氏县南二里又有王官故城,亦秦伯取者”,认为王官城在山西。

[29] 陕西省考古研究所、秦始皇兵马俑博物馆《华县东阳》,科学出版社2006年。

[30] 杨月光、毛瑞林《甘肃墩坪遗址发现春秋战国戎人墓地》,《中国文物报》2015年6月23日。

[31] 裴应东《汉貆道县城考》,《丝绸之路》2010年4期。

[32] 断代参考杨建华《春秋战国时期中国北方文化带的形成》,文物出版社2004年。

[33] 宁夏回族自治区博物馆考古队《宁夏中宁县青铜器短剑墓清理简报》,《考古》1987年9期。

[34] 宁夏文物考古研究所《宁夏彭堡于家庄墓地》,《考古学报》1995年1期;罗丰、延世忠《1988年固原出土的北方系青铜器》,《考古与文物》1993年4期;罗丰《宁夏固原县石喇村发现一座战国墓》,《考古学集刊》3,1983年。

[35] 杨宁国、祈悦章《宁夏彭阳县近年出土的北方系青铜器》,《考古》1999年12期。

[36] 罗丰、韩孔乐《宁夏固原近年发现的北方系青铜器》,《考古》1990年5期。

[37] 林沄《关于中国的对匈奴族源的考古学研究》,《林沄学术文集》,中国大百科全书出版社1998年。

[38]刘得祯、许俊臣《甘肃庆阳春秋战国墓葬的清理》,《考古》1988年5期。

[39] 庆阳地区博物馆、庆阳县博物馆《甘肃庆阳城北发现战国时期葬马坑》,《考古》1988年9期。

[40] 韩康信《宁夏彭堡于家庄墓地人骨种系特点之研究》,《考古学报》1995年1期。

[41]韩康信《甘肃永昌沙井文化人骨种属研究》,《永昌西岗柴湾岗:沙井文化墓葬发掘报告》,甘肃人民出版社,2001年;张全超《内蒙古和林格尔新店子墓地人骨研究》,科学出版社2010年;朱泓《内蒙古长城地带的古代种族》,《边疆考古研究》第1辑,科学出版社2002年;朱泓、张全超《内蒙古林西县井沟子遗址西区墓地人骨研究》,《人类学学报》2007年2期。

[42] 马非百《秦集史》,267页,中华书局1982年。

[43] 杨宽《春秋时代楚国县制的性质问题》,《中国史研究》1981年第4期。

[44]早期秦文化联合考古队《甘肃甘谷毛家坪遗址2013年考古收获》,《2013年中国重要考古发现》(国家文物局编),文物出版社2014年。

[45]甘肃省文物工作队 北京大学考古学系《甘肃毛家坪遗址发掘报告》,《考古学报》1987年第3期。

[46]赵化成《甘肃东部秦和羌戎文化的考古学探索》,《考古类型学的理论和实践》,文物出版社1989年。

[47] 许伟《晋中地区西周以前古遗存的编年与谱系》,《文物》1989年4期;杨建华、蒋刚主编《公元前2千纪的晋陕高原与燕山南北》,科学出版社2008年。

[48] 《左传·襄公十四年》:“将执戎子驹支。范宣子亲数诸朝,曰:‘来!姜戎氏!昔秦人迫逐乃祖吾离于瓜州,乃祖吾离被苫盖,蒙荆棘,以来归我先君。我先君惠公有不腆之田,与女剖分而食之……。’对曰:‘昔秦人负恃其众,贪于土地,逐我诸戎。惠公蠲其大德,谓我诸戎,是四岳之裔胄也,毋是翦弃。赐我南鄙之田,狐狸所居,豺狼所嗥。我诸戎除翦其荆棘,驱其狐狸豺狼,以为先君不侵不叛之臣,至于今不贰……’。”

[49] 《左传·昭公九年》:“……先王居檮杌于四裔,以御螭魅,故允姓之奸,居于瓜州,伯父惠公归自秦,而诱以来,使逼我诸姬,入我郊甸,则戎焉取之。戎有中国,谁之咎也?”

[50] 《左传·僖公二十二年》:“初,平王之东迁也,辛有适伊川,见被发而祭于野者,曰:‘不及百年,此其戎乎!其礼先亡矣。’秋,秦、晋迁陆浑之戎于伊川。”

[51] 《后汉书·西羌传》:“春秋时,陆浑、蛮氏戎称子。”

[52] 王雷生《瓜州新考》,《敦煌学辑刊》1993年2期。

[53] 吴业恒《河南伊川徐阳墓地发现春秋陆浑戎贵族墓葬和车马坑》,《中国文物报》2015年11月20日第8版。

[54] 吴镇烽《競之定铜器群考》,《江汉考古》2008年1期。

[55] 湖北省博物馆《当阳季家湖楚城遗址》,《文物》1980年10期。

[56]张光裕《新见楚式青铜器器铭试释》,《文物》2008年1期。

[57] 宝鸡市考古工作队《宝鸡市益门村二号春秋墓发掘简报》,《文物》1993年10期。

[58] 陈平《试论宝鸡益门二号墓短剑及有关问题》,《考古》1995年4期;赵化成《宝鸡市益门村二号春秋墓族属管见》,《考古与文物》1997年1期。

[59] 《史记·秦本纪》:“……而后令内史廖以女乐二八遗戎王。戎王受而说之,终年不还。” 《史记·张仪列传》:“乃以文绣千纯,妇女百人遗义渠君。”

[60]尉苗、王涛、赵丛苍、陈靓、王昌燧:《甘肃西山遗址早期秦人的饮食与口腔健康》,《人类学学报》2009年1期。

[61]张天恩《再论秦式短剑》,《考古》1995年9期;杨建华:《略论秦文化与北方文化的关系》,《考古与文物》2013年1期。

[62]河北省文物研究所《燕下都》,文物出版社1996年。

[63]杨建华、张盟《阿尔然大墓在欧亚草原早期铁器时代的作用—兼论中东部文化的分界》,《边疆考古研究》(第12辑),科学出版社,2013年。

[64] 乌恩岳斯图著《北方草原考古学文化比较研究》,38页,科学出版社2008年。

[5] 同上注68页。

[66] Afghanistan:Forging Civilizations along the Silk Road, The Metropolitan Museum Of Art Symposia,New York, 2009. Distributed by Yale University Press, New Haven and London.

[67] 杨建华《春秋战国时期中国北方文化带的形成》,155页,文物出版社2004年

[68]National Museum of Antiquities of Tajikistan, General Editors:Academian R.Masov, DR. S.Bobomulioev, DR. M. Bubnova, Dushanbe.

[69]刘莉《战国秦动物纹瓦当的艺术源流》,《陕西省考古学会第一届年会论文集》,1983年。

[70]陕西省雍城考古队吴镇烽等《陕西凤翔八旗屯秦国墓葬发掘简报》,《文物资料丛刊》第3辑;宝鸡市考古队等《陇县边家庄五号春秋秦墓发掘简报》,《文物》1988年11期。

[71] 杨英杰《战车与车战》,19—20页,东北师范大学出版社1986年。

[72]山西省考古研究所等《太原晋国赵卿墓》,文物出版社 1996年。

[73]山西省考古研究所《上马墓地》,文物出版社1994年;中国科学院考古研究所《辉县发掘报告》,科学出版社1956年;中国社会科学院考古研究所等《临猗程村》,中国大百科全书出版社2003年。

[74] 湖北省文物考古研究所等《湖北宜城罗岗车马坑》,《文物》1993年第12期。

[75]荆州博物馆《湖北荆州熊家冢墓地2008年发掘简报》,《文物》2011年第2期。

[76]河南省文物考古研究所等:《三门峡虢国墓》,文物出版社,1999年。

[77] 杨宝成《殷墟文化研究》,135页,武汉大学出版社,2003年。

[78] 孙机《从胸式系驾法到鞍套式系驾法——我国古代车制略说》,《考古》1980年5期。

[79]杨英杰《战车与车战》,东北师范大学出版社1986年。

[80] M.A丹达马耶夫《米底亚和阿黑门尼德伊朗》,《中亚文明史》(第二卷),中国对外翻译出版公司2002年。

[81]陕西省考古研究院等《陕西凤翔孙家南头春秋秦墓发掘简报》,《考古与文物》2013年4期。

[82] 《诗卫·风伯兮》:“伯也执殳,为王前驱。”毛传:“殳,长丈二而无刃。”

[83]汉刘熙《释名释兵》:“殳,殊也,长丈二尺而无刃, 有所撞桎于车上, 使殊离也。”

本文原载于《西部考古》2016年第2期。感谢作者授权发布!引用请查阅原文。

“秦文化专辑”组稿:史党社

编辑:廖秋菊

*

我们致力于学术传播!

预览时标签不可点

收录于话题 #

个上一篇下一篇