深度阅读

弗利尔美术馆石棺床与响堂山石窟皇帝陵藏

【作者简介】李梅田,中国人民大学历史学院考古文博系教授,博士生导师;黄晓赢,中国人民大学历史学院博士,云南民族大学助理研究员。

【摘要】弗利尔美术馆收藏的三件石棺床构件自面世以来,学术界一般将它与散见于多个收藏机构的石刻复原为一套石棺床,但从石构形制和浮雕内容看,这种复原并不成立。本文重新检讨了弗利尔石棺床的流通和研究简史,依据近年出土的年代和地点相近的北朝石棺床进行了重新复原,讨论了它的使用场景和功能。也对它与响堂山石窟、北齐皇帝陵藏的关系作了一些讨论,认为北响堂山石窟内有皇帝陵藏的传说是可信的,陵藏并非真实的墓葬,而是出于祭祀安魂目的而设的陵庙,这是东汉以来石殿祭祀传统的延续,而石棺床就是设在陵藏内的祭台,是深受佛教影响的一种祭祀性设施,反映了北朝佛教仪轨与传统葬俗的深度融合。

【关键词】弗利尔美术馆;石棺床;响堂山石窟;陵藏

1915年入藏美国弗利尔美术馆(Freer Gallery of Art) 的三件石棺床构件,是一件珍贵的中国古代艺术珍品,自面世以来一直受到学术界关注。学者们除了对其形制、用途和浮雕内容的讨论外,还多将它与响堂山石窟的北齐皇帝“陵藏”传说联系起来。但是由于石棺床不完整,出处也不明,对它们本来形制和用途的讨论还存在着很多臆测的成分。近些年来,陕西、山西、河南等地考古出土了多具保存完整的北朝石棺床,使用方式明确、图像主题清晰,这使得我们已有条件重新审视这三件特殊的石构。本文拟对弗利尔石棺床的收藏、著录和复原情况进行检讨,排除其中一些不可靠的成分,参照时代和地点相近的考古出土品重新复原,并从石棺床的使用场景讨论它在丧葬方面的涵义,也对它与响堂山石窟、北齐皇帝陵藏的关系作一些讨论。

一、弗利尔美术馆石棺床的复原

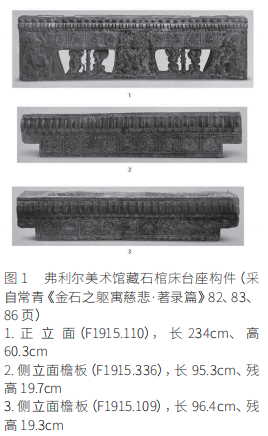

根据常青的著录,弗利尔美术馆收藏有三件石棺床构件:一件编号为F1915.110的台座正立面、两件编号为F1915.109和F1915.336的台座侧立面的檐板,都是1915年美国收藏家弗利尔(Charles L.Freer) 从纽约来远公司(Lai Yuan &Co.) 购得的(图1) 。来远公司是中国古董商人卢芹斋开办的,他在“一战”之前主要活跃在巴黎的艺术品市场上,之后转移到美国,20世纪前半期欧美市场上的大量中国文物都是经卢芹斋之手流失出去的。当时国际艺术品市场上以“卢芹斋藏品”(Loo Collection) 闻名的中国文物以石刻、陶瓷器和青铜器为主,石刻多是来自河南、河北、山西等地的佛教石窟艺术珍品。从1910年开始,来自响堂山石窟的佛教雕刻就已出现在欧美艺术品市场上,如出自南响堂山第2窟的观音、大势至菩萨立像,出自北响堂北洞的菩萨坐像、南洞的佛头和阿难头像,南响堂第4-6窟的佛头、迦叶立像等,这些文物大部分是经卢芹斋或山中商会(Yamanaka & Company,New York) 贩卖到西方的。欧洲卷入第一次世界大战后,卢芹斋将古董业务转移到了美国,1915年在纽约第五大道开办了来远公司,并迅速与宾州大学博物馆、大都会博物馆、波士顿美术馆等建立了联系,也成为美国收藏家弗利尔(Charles L.Freer) 的供货商。1915年3月,卢芹斋在纽约举办了第一次艺术品拍卖,弗利尔很可能就是从这次拍卖中获得了这三件石棺床构件。

弗利尔入藏的三件石棺床构件首次在1916年的大都会博物馆“中国陶瓷和石刻展”中亮相,被定为唐代作品,雕刻风格被认为具有强烈的印度和波斯风格。展览方认为这三件石刻风格虽然非常相似,但并不能配成一套。之所以认为不配套,是因为当时还没有发现其他的石棺床例子,不知石棺床的拼合方式。他们将编号为F1915.110的台座正立面推测为“祭坛前额”(Altar frontal) , 这样自然就无法与另外的两件侧面檐板拼合了。此外,当时响堂山石窟还未被发现,北齐和唐代的石刻风格还难以区分,因此被当成西方收藏家熟知的唐代作品。

最早对这三件石构进行学术研究的是瑞典学者喜龙仁(Osvald Siren,1879-1966)。他在1925年的著作中,将它们与德国科隆、法国巴黎、美国波士顿等地收藏的另外5件风格相似的石构当成一套石棺床,根据经销商的说法将之称为“曹操床”,认为出自河南北部距彰德府(安阳)不远的一座墓内,沿用了此前展览中的唐代说。喜龙仁所说的“曹操床”由散见于三个国家、四家博物馆的八件藏品组成:

美国华盛顿弗利尔美术馆(Freer Gallery of Art,Smithsonian Institution) 收藏的一件台座正立面和二件侧立面檐板;

美国波士顿美术博物馆(Museum of Fine Arts,Boston) 收藏的二件六格石屏风;

德国科隆东方艺术博物馆(Museum fürOstasiatische Kunst,Köln) 收藏的一套二件石门阙;

法国巴黎吉美博物馆(Musée Guimet) 收藏的一件三格石屏风。

喜龙仁将这八件藏品当成一套的主要依据是艺术品经销商的“故事”,但所谓“曹操床”的说法来自安阳一带的民间传说,与当地将东魏北齐陵墓称作“曹操七十二疑冢”的说法类似,自然是没有根据的。虽然这八件石刻的艺术风格相似,但只能说明它们是同时代作品,实际上它们的图像主题差别很大。弗利尔石刻的主题是佛教,与其他几件石刻的胡人出行、胡人乐舞主题存在相当大的差距,把它们当成一套并无道理。但是,喜龙仁的观点影响很大,此后的研究者大多将这八件石刻当成一套石棺床,有所修正的只是断代。1925年以后,随着日本学者常盘大定、关野贞、水野清一、长广敏雄等的响堂山石窟调查,北齐艺术风格逐渐为人所知,这些石构件的年代也被纠正,基本都同意它们与响堂山石窟的北齐佛教造像是同时代的作品。从目前发现的多例石棺床来看,这八件石刻都属北齐作品,当无疑问。

1940年,卢芹斋在出版的藏品图录中,正式将弗利尔所藏的三件石刻称作棺床(Mortuary bed) 。史嘉力(Gustina Scaglia) 在纽约大学美术研究所完成的硕士论文中,沿用了喜龙仁的做法,将科隆、吉美、波士顿和弗利尔所藏的八件当成一套,确定为北齐作品,但怀疑其用途是棺床,而称之为门龛(Gate shrine) , 认为是一套北齐的丧葬纪念物。史嘉力并没有对形制进行复原,只是对石刻画像的宗教和文化渊源进行了讨论,认为波士顿美术馆和吉美博物馆所藏石屏风表现的是萨珊宫廷的宗教节日场景,在不同的画面中表现的是重复的主题,手势、坐姿、手持物品、乐队、客人的数量和性别等随着场景的变化而变化,同时也包含有佛教的图像元素,如菩提树、带头光的鸟等。他据此认为这套纪念性石刻反映了粟特部落中多种宗教信仰混杂的现象,很可能是由一位居住在北齐都城邺城的粟特萨宝制作的,尤其与移居中原的中亚曹国人关系最为密切,正是粟特人将萨珊波斯的绘画粉本带到了邺城地区。

后来席克曼(Laurence Sickman) 试图将弗利尔的台座和波士顿的石屏风复原为一座石棺床(Stone funerary couch) , 但他把两件侧面檐板放在正立面的下方,这显然是不对的。林圣智虽然承认弗利尔的台座与波士顿、吉美石屏风的画像风格不同,但还是将它们视为一套石棺床,认为它是在北齐鸿胪寺与邺都萨宝府的规划之下,由粟特人与其他部族的工匠分工合作而成的葬具,因此存在两种风格并存的现象。

姜伯勤沿用了喜龙仁以来的做法,也将分散多地的石刻视为一套石棺床。他根据1992年在甘肃天水出土的完整石棺床,将其中七件(他似乎没有看到弗利尔所藏的台座正立面)复原为一具带双阙、由十二格屏风组成的围屏式石棺床。他的复原方法是,将弗利尔的两件侧立面檐板作为床座的两端,科隆的两件门阙置于正立面上,将吉美的一件三格屏风作为围屏的侧屏,将波士顿的二件六格屏风作为围屏的后屏(图2)。虽然他将这几件石构放在了石棺床的合适位置,但是整体复原是有问题的,他没有考虑到石构的尺寸和卯孔结构,也似乎没有看到弗利尔所藏的台座正立面,更何况这些分散各处的藏品出处并不明确,主要依据的是喜龙仁和经销商的说法。实际上,这八件石刻中,只有弗利尔所藏的三件可以明确地归于同一具石棺床,构成一具不完整的石棺床台座。

F1915.110:是石棺床台座的正立面,长234厘米,高60.3厘米,厚23.5厘米,上部平面各有半个卯孔,另在内侧凿有一个深5.5、宽3厘米的矮台,台子上有四个长方形卯孔,左右各二个。上平面的二个卯孔和矮台上的四个卯孔应是立双阙的,推测台座上应插有一对带矮墙的二出阙。另在立双阙的卯孔后部向里凿出一个梯形卯孔,应是嵌床板的。这件台座正面采取镂空浮雕的方式,在正中刻香炉及四身供养菩萨,两侧的上部分八格刻伎乐人物,下部壶门内各雕两身供养菩萨及一根多棱柱,最外侧各雕一天王像,足踏二狮子。另在台座的上缘刻有带状的联珠纹及宝装覆莲(图3)。这是明显的佛教主题,与科隆所藏双阙的胡人出行与袄教祭祀场景十分不协调,迄今发现的北朝石棺床上未见这两个主题共处的情况,因此将科隆双阙与这件台座相拼合是比较牵强的。此外,棺床台座的后壁应与前立面的尺寸相当,应在230厘米左右,而波士顿所藏的两块石屏风拼合起来只有180厘米,尺寸相差悬殊,因此将这两块石屏风作为棺床的后屏也是不合适的。

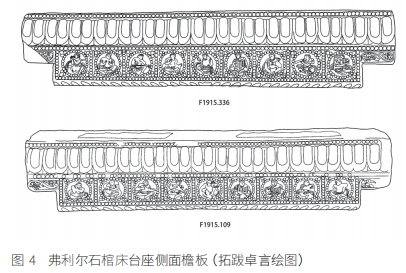

F1915.109和F1915.336:两件形制、大小和图像相似,皆呈倒梯形,应是棺床台座的两个侧面的上部檐板,下部的壶门已佚。台座的上部各有两个长方形卯孔,应是嵌围屏的,其中F1915.109上长96.4、下长75.7、高19.3厘米,F1915.336上长95.3、下长79.7、高19.7厘米。两件的上部刻带状的联珠纹及宝装覆莲,下分九个方格,每个方格内刻圆形联珠纹,中央刻游戏坐的伎乐人物(图4)。按两个檐板的尺寸和卯孔来看,所嵌的围屏宽度应是96.4厘米或95.3厘米,但吉美博物馆所藏的屏风宽90厘米(据姜伯勤),尺寸并不相符,将吉美所藏屏风作为棺床的侧屏也是比较勉强的。

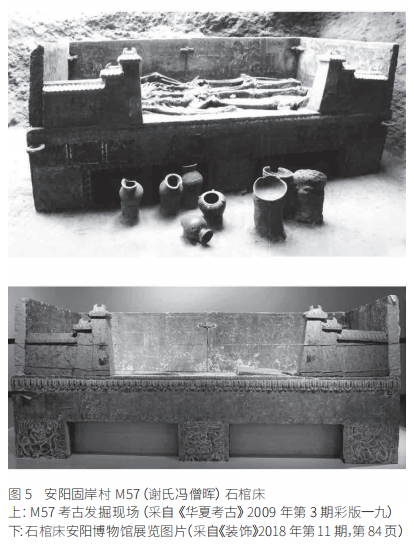

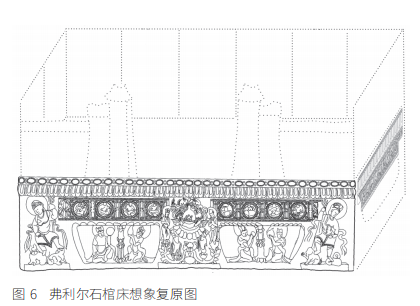

因此,无论从石构件的尺寸、卯孔结构,还是图像主题,将这几件散见于各收藏机构的石构件组合成一套石棺床的做法,都是不恰当的。目前发现的围屏式石棺床已有不少,但带双阙的完整石棺床只有日本滋贺县Miho博物馆收藏的石棺床和安阳固岸村M57出土的石棺床。后者是经过考古发掘出土的,有明确的考古原境,由带足的床座、床面、双阙和三面围屏构成,两个侧屏皆是整块石板,画像分为二格,背屏由两块石板拼合而成,共分六格。围屏画像全是中原地区的传统题材,是以墓主夫妇像为中心的受祭图,左右两侧配置牛车鞍马、男女侍者、孝子故事等内容(图5)。与此棺床同出的还有墓志砖,有铭“武定六年(548)二月廿五日谢氏冯僧晖铭记”。由于这具石棺床的年代和出土地点与我们讨论的弗利尔石棺床台座最为相近,因此,我们可以以之为参照,将弗利尔石棺床作个大致复原(图6)。

北朝隋唐时期墓室内的棺床源自丧礼中的灵床。在丧礼中,先要陈尸于床,进行沐浴、饭唅、小敛、大敛等一系列的复杂仪节,遗体盛装入棺即大敛后,再陈棺柩于床,接受后续的祭奠。这种陈尸和棺柩的床即“灵床”,是丧礼场景的中心。在下葬时,也会在墓室中配置成类似的场景,一般将棺床置于墓室的一侧(一般是西侧,有些地方是北侧),构成埋葬空间,而在棺床以外的部分(一般是东侧)摆放献祭物品,构成祭祀空间,墓内的所有陈设和画像皆为这两个空间而设。安阳固岸村东魏M57石棺床的前立面两端各有一个铁环,应是插帷帐立杆的,说明棺床上方原来应有一座帷帐,围成一个埋葬空间;床的前方地面上摆放着一组七件陶瓷器,完整地呈现了面向棺床的祭祀场景。弗利尔美术馆的石棺床应具有类似的使用场景,但是由于画像的主题是佛教而不是一般棺床常见的墓主受祭图,因此它的性质和用途还需另作讨论。

二、响堂山石窟皇帝陵藏

由于弗利尔石棺床的佛教雕刻风格与响堂山石窟造像非常相似,而且传说的出土地点也在邺城附近,所以对其性质和用途的讨论离不开邺城郊区的响堂山石窟。响堂山石窟位于今河北邯郸峰峰矿区的鼓山上,包括北响堂、南响堂和水浴寺等几处石窟,是东魏北齐都城邺城西北的一处佛教中心。响堂山石窟与北魏的云冈石窟、龙门石窟一样,也具有浓厚的皇室色彩,很多文献和碑刻都记载了它与北齐皇室的密切关系,有的还将其中个别洞窟与北齐皇帝的陵藏联系在一起。

北齐《齐晋昌郡公唐邕刻经记》:刻在北响堂山南洞(即新编第3窟,俗称刻经洞)的前廊周壁和窟外北壁,是天统四年(568)至武平三年(572)间由尚书令唐邕主持刻写的,“于鼓山石窟之所,写维摩诘经一部,胜鬘经一部,孝经一部,弥勒成佛经一部”,“我大齐之君,区有义□□思。家传天帝之尊,世祚轮王之贵”。此碑刻没有提到北齐皇室开窟的经过,但从刻经的主持人身份和文意来看,此次刻经是北齐的官方行为,很可能石窟的开凿也与官方有关。李裕群认为刻经时石窟寺早已存在,东魏武定五年(547)之前已有一座以石窟为主的规模宏大的寺院,石窟的开凿应与高欢有关。

初唐僧人道宣的《续高僧传·释明芬传》记载:“仁寿下敕,令置塔于磁州之石窟寺,寺即齐文宣之所立也。大窟像背,文宣陵藏,中诸雕刻骇动人鬼”。这是最早提到石窟寺为北齐文宣帝高洋所开凿,并首次提到窟内有高洋的陵藏。

北宋司马光《资治通鉴》卷一百六十中又出现了高欢潜葬于石窟寺的说法,“虚葬齐献武王于漳水之西,潜凿成安鼓山石窟佛顶之旁为穴,纳其柩而塞之,杀其群匠。及齐之亡也,一匠之子知之,发石取金而逃”。意即漳水之西的高欢义平陵是“虚葬”,相当于疑冢,而实际上将高欢的灵柩隐秘地埋葬在响堂山石窟寺大佛顶部的洞穴中。司马光的这个说法显然是根据历史传说整理而成,但陵藏的主人变成了高欢,而不是道宣所说的高洋。

金正隆四年(1159)《磁州武安县鼓山常乐寺重修三世佛殿记》,详记了高洋开窟的过程,“文宣帝尝自邺诣晋阳,往来山下,故起离宫,以备巡幸。于此山腹见数百圣僧行道,遂开三石室,刻诸尊像,因建此寺,初名石窟。后主天统间改智力,宋嘉佑中复更为常乐。自兵兴,由兹山险固,为盗贼渊薮,以致焚毁,十不存一二”。此碑显然沿用了道宣关于石窟寺缘起的说法,更明确了文宣帝高洋所凿的是“三石室”,应就是北响堂现存的俗称北洞、南洞和中洞的三大窟。但此碑没有提到皇帝陵藏之事。

这些文献所说的北齐皇帝主持凿窟的记载应是可靠的,响堂山的凿窟规模和造像艺术水平都显示出了当时的皇家气派,喜龙仁曾评价流失到欧美的响堂山佛像造像水平,认为它们代表了中国佛教雕刻艺术黄金时期的最成熟作品。也与近年在邺城遗址发现的一系列皇室造像的风格一致,它们共同代表了中古佛教造像的“邺城模式”。但是上述碑记和文献中,关于皇帝陵藏却说法不一,北齐唐邕刻经没有提到陵藏之事,最早提到皇帝陵藏的是初唐僧人道宣,认为大佛像背后有文宣帝高洋的陵藏,常乐寺金碑沿用了这种说法。道宣在唐初贞观年间曾游方到河南、山西一带,访学问道、巡礼胜迹,在广泛搜罗文献资料和实地考察的基础上,于贞观十九年(645)年撰成《续高僧传》。道宣关于高洋陵藏的说法应来自僧人间的传说和实地考察,应是有相当可信度的。北宋司马光撰《通鉴》是兼采前代传说,关于神武帝高欢潜葬于石窟佛顶的说法可能也并非空穴来风。

正是基于上述文献,很多研究者都认为北响堂石窟有北齐皇帝的陵藏。响堂山的石窟最早考察者之一——日本学者常盘大定,曾指出北响堂三大窟是北齐文宣帝高洋为神武帝高欢、文襄帝高澄和自己开凿的灵庙。后来的曾布川宽也认为三大窟是为北齐皇帝开凿的瘗窟。赵立春认为北响堂石窟的营造与高欢、高澄、高洋父子有直接的关系,认为北洞中心柱顶的洞穴是高欢的陵藏,柴俊林也持类似看法。刘东光从三大窟都是中央立有方柱的塔形窟,认为是高氏父子以佛教转轮王身份入瘗的灵塔,三窟皆具有陵藏的特征,其中大佛洞是高洋为自己所营,中央的释迦洞为高欢所属,刻经洞属高澄所有。陵藏不是实际的埋葬,而是出于佛教政治目的而营造的象征性陵墓。何恩之认为北响堂是受高洋的赞助而造,第7窟是高欢的藏尸之所,可能藏于中心柱中,不过他也承认这还存在争议。李裕群认为虽然不能肯定北洞中心柱顶的洞穴是高欢墓洞,但北洞与高欢有关是没有问题的。刘淑芬认为北响堂第3窟中心柱上部的洞穴是藏高欢灵柩的陵穴或瘗窟,至于洞内空无一物,可能与文献所载的盗墓毁柩有关,陵穴被毁后又按照佛教流行的露尸葬习俗,收拾余骨再葬于平陵。

上述研究中使用的响堂山洞窟编号较为混乱,有的是沿用早年日本学者的编号,有的是俗名或惯用名,有的是新编号。按照响堂山石窟研究所的新编号,北响堂现存石窟编号21个,分布在四个区域,属于北齐的主要是通常说的三大窟:北洞、中洞和南洞。其中,北洞即关野贞编号的第4窟、水野清一所说的大佛洞、新编第9窟,中洞即关野贞编号的第3窟、水野清一所说的释迦洞、新编第4窟,南洞即关野贞编号的第2窟、水野清一所说的刻经洞、新编第3窟。三大窟都在中央立有方柱,但只有北洞(即新编第9窟)中心柱顶有一个长方形的洞穴,穴长3.9、宽1.33、高1.66米,内无任何雕饰。李裕群曾亲自登临考察,发现墓穴有六块封门石,上雕佛像背光,与旁侧佛龛内的背光完全相同,可知墓穴的开凿应在洞窟完成后不久。

北响堂石窟是在北齐皇室的主持下开凿的,高欢或高洋陵藏的传说也可能确有其事,但它与高欢或高洋的陵墓又是什么关系呢?根据考古发现、碑志资料和正史记载,高欢、高澄、高洋三帝基本可以确认葬在邺城西北的皇陵区内,其中高洋的武宁陵可能是已发掘的湾漳大墓,即今磁县西南滏阳河南岸湾漳村的M106,在墓室西侧的须弥座石棺床上置有一棺一椁,人骨无存。高欢的义平陵和高澄的峻成陵未发掘,据正史记载的地望、茔域布局和现存地面遗迹,尤其根据已发掘的茹茹公主墓志的记载“葬于滏水之阴、齐献武王之茔内”,推测磁县南大冢营村西北的M1可能是义平陵,地面尚有圆形封土。《北史》卷六载高澄死后“葬于义平陵之北。天保初,追尊曰文襄皇帝,庙号世宗,陵曰峻成”,义平陵西北俗称“二冢”的M2可能就是峻成陵,地面也有大型封土。

既然北齐三帝另有实际的葬地,那么北响堂石窟内的“陵藏”就不是真正的墓葬。那么,陵藏到底是什么性质?这就涉及到弗利尔石棺床的性质和用途了。据美国学者何恩之(Angela F.Howard) 的考证, 弗利尔的石棺床出自北响堂石窟第4窟(即中洞),常青的著录中采用了这种说法。曾布川宽也认为它出自北响堂石窟,其上身赤裸的菩萨像与八角形柱的风格与北响堂中洞、北洞雕刻有共同之处,因此把它与北齐高欢陵藏的传说联系起来,认为棺床的性质是灵座。张林堂、孙迪也认为它有可能出自北响堂大佛洞中心柱上方的北齐帝王陵藏,换言之即为北齐帝王的御用棺床。

我们认为北响堂石窟内的陵藏并非真实的墓葬,未藏棺柩和遗体,而是以祭祀为目的的纪念性设施,性质类似于陵庙;而弗利尔石棺床是设在陵藏内的祭台。主要基于以下几个理由:

其一,东汉至北朝都有石室祭祀的传统。从东汉明帝的显节陵开始,对先帝的祭祀除了在都城里的宗庙进行外,还创立了石殿祭祀制度。《古今注》:“明帝显节陵,山方三百步,高八丈。无周垣,为行马,四出司马门。石殿、钟虡在行马内、寝殿、园省在东。园寺吏舍在殿北”。显节陵以后各的东汉帝陵,如章帝敬陵、和帝顺陵、殇帝康陵、安帝恭陵、顺帝宪陵皆有大致相同的陵园布局,石殿是陵园内的主要祭祀场所,是以石结构为主的建筑,是替代陵庙的较简略的设施。东汉帝陵的石殿祭祀制度影响深远,帝陵以下的墓地祠堂很多都是石结构,甚至也影响到后世,如曹丕为曹操上尊号,在墓道口建造石室以藏金玺,此石室也是一种简化了的石殿,曹魏时期各项地面设施简省,但石室作为一种祭祀设施,依然得以保留,直到西晋时才完全革除,将皇帝金玺移入墓室内的便房。北魏定都平城时期,各项创作模拟中原制度,也继承了东汉的石殿之制。冯太后的方山永固陵建有供奉冯氏神主的永固石室,“起永固石室,将终为清庙焉”,这是一座全石结构的陵庙,以石为基,以洛阳黑石为柱,上有各种雕镂装饰,四隅的榭、阶、栏、槛,及扉、户、梁、壁、椽、瓦,皆为文石建造,堂的内外又有石屏风、石趺、石碑、石兽等。冯氏去世后至迁洛前,孝文帝共11次谒陵,直到迁洛次年才将冯氏神主移至城内的太和庙。这种谒陵活动是效仿东汉明帝的会陵制度,是对祖先的安魂之礼,也是一项重要的政治活动。北魏的石室祭祀之风还不仅限于帝王的陵墓,太平真君四年(443)遣中书侍郎李敞远赴鲜卑发源地告祭祖宗石室的举动,可能也是这种石室祭祀风气的体现,位于今内蒙古呼伦贝尔盟鄂伦春自治旗的嘎仙洞遗址可能就是《魏书·礼志》所载的“祖宗之庙”。

其二,北朝时期由于佛教信仰的普及、佛教与丧葬的深度融合,流行以石窟为埋葬之所的“瘗窟”,窟中有模拟普通墓葬的石棺床。最早见于文献记载的瘗窟是西魏文帝的废后乙弗氏,她于大统六年(540)自杀后,凿麦积崖为龛而葬,称为寂陵,即麦积山第43窟。类似的瘗窟到隋唐时期更加流行,而且越来越与传统葬俗趋同。刘淑芬认为将这种石室埋葬称作瘗窟并不确切,因为“瘗”有隐而埋之的意思,而以石窟或石室藏尸属于佛教徒的露尸葬习俗,遗体并未埋入土中,而且这些瘗窟多是不设门户的开放式空间,文献碑刻中将这种空间称作龛、石室、石龛等。由于瘗窟不具传统墓葬那样的封闭性,说明并不会真正葬入棺柩或遗体,考古发现的瘗窟内确实很难见到棺柩或遗体的遗存。从一些碑刻将瘗窟称作“龛”或“灵龛”来看,这些瘗窟很可能只是一种纪念性的安魂之所,相当于宗庙或祠堂,窟内的棺床上放置的可能是神主或其他纪念物。刘未曾调查龙门石窟净土堂北崖的唐代张氏瘗窟,这是一个平面方形的窟,窟口外侧各雕一执剑门吏和二狮子,窟内后部有一个宽1.09米、高0.44米的石床,立面雕有简单的壶门。窟额上的文字题记中有“故赠使持节相州刺史萧元礼夫人张氏,少归佛□,……载此灵龛,庶使幽容,长垂不朽”等语。可知此为一处“灵龛”,可能只是藏神主或死者纪念物的祭祀空间。

其三,从北魏平城时期开始,有为皇帝立寺凿窟的传统。北魏文成帝时,罽宾师贤为道人统,带头礼拜皇帝,“诏有司为石像,令如帝身”。又在兴光元年秋(454),“敕有司于五级大寺内,为太祖已下五帝,铸释迦立像五,各长一丈六尺,都用赤金二万五千斤”。师贤死后,继任的僧人领袖昙曜“于京城西武州塞,凿山石壁,开窟五所,镌建佛像各一”。昙曜所开五窟即云冈石窟最早的五个大像窟(第16-20窟)。师贤和昙曜为历代皇帝立寺、造窟的做法,一方面反映了北魏佛教经过“法难”后依附于皇权发展的现实,另一方面以帝王形象为蓝本造像(“如帝身”),把皇帝当作“当今如来”来礼拜,与宗庙、陵庙中对帝王的祭祀活动具有相似的性质,是祖先崇拜的佛教化反映。也正因如此,往往为逝去的几代先帝各造一所石窟,与宗庙中陈列列祖列宗神主的做法类似。这种情况在迁洛后得以延续,先是宣武帝效仿昙曜五窟的做法,为其父孝文帝、母文昭皇后各开窟一所,后又为自己开窟一所,“景明初,世宗诏大长秋卿白整,准代京灵岩寺石窟,于洛南伊阙山,为高祖、文昭皇太后营石窟二所……永平中,中尹刘腾奏为世宗复造石窟一,凡为三所”。孝文帝、文昭皇后和宣武帝的三窟即龙门石窟的宾阳三洞。皇帝为先帝和自己凿石窟的传统可能也延续到了北齐,北响堂三大窟可能就是文宣帝高洋为神武帝高欢、文襄帝高澄和自己开凿的石窟。

因此,历史文献和碑刻所谓北响堂石窟内有皇帝陵藏的传说并非空穴来风,但它并非真实的墓葬,而是出于祭祀安魂目的而设的陵庙。这是对东汉陵园石殿制度的继承,只不过由于北朝佛教与传统葬俗深度融合,原设于陵园的石殿与佛教石窟结合,将石窟作为皇帝的陵庙,而弗利尔石棺床就是模拟墓葬中的棺床而设的祭台。

编辑说明:文章来源于《美术研究》2021年第1期。原文和图片版权归作者和原单位所有。篇幅限制,注释从略。

编 辑 :高 朋 吴 鹏

编辑助理:曾小燕

您的稿件和服务意见请发往"民族学与人类学"微电子杂志服务邮箱: mzxyrlx@126.com

您的支持和鞭策将会是我们进步的源动力!

民族学人类学

Minzuology&Anthropology