专家观点

董红玲:天山北路城市建设述论——以农耕文化和游牧文化的矛盾、冲突、交流和融合为视角

来源:《西域研究》2020年第4期

天山北路城市建设述论[1]——以农耕文化和游牧文化的矛盾、冲突、交流和融合为视角

历史时期,天山北路主要为游牧地区。汉代,为了适应丝绸之路贸易的需要,开始建城。至清代乾隆年间,一大批城市拔地而起。本文论述了天山北路城市的历史演变过程,认为清代天山北路城市群的形成和发展,是农耕文化与游牧文化长期矛盾、冲突、交流、融合的结果,是统一的多民族国家不断发展、巩固的标志。

城市的形成是社会经济发展到一定程度的产物,它有一个从城池发展到城市的过程。但在不同地区、不同自然环境中,城市的发展进程千差万别。历史时期,天山北路主要为游牧地区。汉代,为了适应丝绸之路贸易的需要,该地区开始建城,至唐代城市建设发展显著。可是,历经辽宋元明时期的变迁,至准噶尔时期,天山北路城市几乎湮没无闻。清朝政府统一新疆以后,在二十几年间,天山北路城市却迅速崛起,并形成了伊犁、乌鲁木齐两个城市群。本文拟就天山北路城市的历史演变过程及清代城市崛起的原因做一探讨。

一 汉唐时期天山北路城市的形成与发展

从地形、地貌来看,天山山脉把新疆大地分隔成了两个部分,即天山北路和天山南路。[2]由于彼此环境、气候、物产判然有别,城市发展的进程,也呈现出不同的轨迹。

汉代,天山南路已经形成诸多城市。据《汉书·西域传》所载,西域“本三十六国,其后稍分至五十余,皆在匈奴之西,乌孙之南”[3]。在天山南路,既有鄯善、于阗、莎车、疏勒、姑墨、龟兹等人口上万的大国;也有人口上千的小国,如且末、小宛、精绝、戎卢等,但均被称为“城郭诸国”,以经营农业为主。其国都大多为城,如已经发现的圆沙古城、尼雅古城、楼兰故城等。而在天山北路则有不同,人群逐水草迁徙,“穹庐为室兮旃为墙”[4]。除先后游牧于伊犁河流域的塞人、月氏和乌孙外,从今奇台到玛纳斯的天山北麓地区,分布着车师后国、车师后城长国、且弥国、卑陆国、郁立师国、单桓国等十国,均被称为“行国”。人数多者四千余人,少者仅194人。甚至到汉代,当地是否建有都城,学术界意见也有分歧。

有的学者认为,车师后国建有都城,且“城内出现了以制陶业为主的手工业”[5]。这里所说的城在今吉木萨尔县泉子街镇小西沟村西,遗址南北长188米、东西宽124米。内有大量遗物,以陶片为最多。陶片明显分为二类。一类多为夹砂红陶,胎质薄,均为手制。器形有钵、杯、带耳罐、壶等,其年代大致在春秋战国时期。另一类陶器多为夹砂红、灰陶,胎质厚,为轮制,结实坚硬,器形有瓮、罐等,为典型的唐代遗物。[6]从考古调查资料分析,其规模难以称为都城,聚落而已。其年代也不吻合,更何况文献记载车师后国,(王)治务塗谷,没有都城。所以,把吉木萨尔县泉子街镇小西沟村西遗址视为汉代车师后国都城,且作为天山北路出现城镇的标志,有些牵强。《汉书·西域传》说:“单桓国,王治单桓城。”但其人口仅有27户、194人,称其王驻地为城,更难以成立,且目前并没有发现相应的文化遗存。

汉代,天山北路开始建城,均与汉朝政府有关。当时,建城有三:金满城、疏勒城和赤谷城。

金满城,在今吉木萨尔县城北,应建于西汉末东汉初。元始中,西汉戊己校尉徐普欲开车师后部新道,当地应有汉朝戍兵驻守。永平十七年(74),东汉政府任命耿恭为戊校尉,屯驻金满城。[7]时值东汉“一绝一通”西域,当年冬天就可以进驻城中,说明原来已经有城。

疏勒城,遗址在今奇台县半截沟镇麻沟梁村。古城东西长约260米、南北长约380米,总面积8万平方米。[8]耿恭进驻金满城后第二年,北匈奴便攻破车师后部,杀其王,进而围攻金满城。耿恭考虑到金满城水源不足,难以长期驻守,遂移兵于“有涧水可固”的疏勒城。[9]疏勒城依崖体而建,内依托北面和西面城墙而建有子城,涧底麻沟河蜿蜒流过,地形险要,所以始终未被匈奴攻下。直到建初元年(76)三月,汉朝派军救回耿恭,疏勒城遂弃。

金满城、疏勒城为戍兵驻守之城,具有显著的军事性质,只能称之为“城池”。赤谷城与之有所不同,为乌孙大昆弥驻地。遗址在今吉尔吉斯斯坦伊塞克湖东南边上,大部分已经被湖水淹没。元封中(前108~前107年),江都王刘建的女儿细君以公主名义嫁乌孙昆弥,为右夫人。至其国后,“自治宫室居,岁时一再与昆莫会。”[10]乌孙以游牧为生,应无城郭。所以,赤谷城的建立,和细君公主的“自治宫室”有关。

汉代,在天山北路建立的三座城池,不管其性质如何,可视为农耕文化突破边际向游牧文化区域发展的一次尝试。至魏晋时期,其影响逐渐显露出来。《三国志》裴松之注引《魏略·西戎传》说,三国时,东且弥国、西且弥国、卑陆国、单桓国,皆并属车师后部。其王“治于赖城,魏赐其王壹多杂守魏侍中,号大都尉,受魏王印”[11]。我们虽然不能确定于赖城的具体位置,但在车师后部王兼并天山北麓诸部后,已经成为大国,建立都城应该是顺理成章的事。

南北朝时期,先后有柔然、高车、突厥等游牧民族驰骋于天山北路。始平元年(506),伏图继位为柔然可汗,纳豆崘之妻候吕陵氏,大兴佛法,于天山北路建立可汗浮图城,屯驻重兵,与高车对峙。突厥兴起以后,可汗浮图城为贪汗可汗牙庭。一般认为,可汗浮图城与汉代金满城相近。可以说,它是由游牧民族在天山北路建设的第一个较大规模的城市。

隋末唐初,可汗浮图城有了新的发展。开皇三年(583),突厥分为东、西两部分,该地成为西突厥东部要塞。贞观二年(628),东突厥拓设阿史那社尔镇抚漠北九姓不利,“遂率其余众,保于西偏,依可汗浮图。”[12]后复入西突厥,乙毗咄陆可汗遣其叶护屯兵于可汗浮图城。贞观十四年(640),西突厥叶护降,唐以其地为庭州。

除可汗浮图城以外,弓月城也是由游牧民族建立起来的城市。弓月城,本为西突厥弓月部旧居,并以其部落而得名。新中国成立以后,考古人员在今伊宁市吐鲁番圩子发现有大小两个紧连的唐代古城遗址,东西长约1800米,南北约4500米,正当婆里科努山出峡南下的路上,学界多认为其为弓月城遗址。[13]

永徽元年(650),阿史那贺鲁叛唐,唐以梁建方、契苾何力为弓月道行军大总管,率军平叛。到显庆三年(658),阿史那贺鲁为伊丽道行军大总管苏定方等俘获。永淳元年(682),阿史那车薄率十姓部落反唐,围攻弓月城。金山都护王方翼与之战于热海(今伊塞克湖),取得胜利,平定了叛乱。天授二年(691),突骑施乌质勒败后突厥,“稍攻得碎叶,即徙其牙居之,谓碎叶为大牙,弓月城伊丽水为小牙。”[14]这些都说明弓月城是当时伊犁地区的政治、军事中心。另外,在一份吐鲁番出土的文书中记载,有人一次就在弓月城采买了二百七十五匹练去龟兹,[15]说明这里的商业也比较发达。

唐朝统一新疆以后,天山北路城市建设进入了一个快速发展的时期。其标志:首先是形成了一个以北庭为中心的的城市体系。根据考古调查资料,庭州遗址位于今吉木萨尔县北庭镇古城村,南北长约1666米,东西宽约959米,面积约130万平方米。[16]庭州下辖金满、轮台、蒲类三县,各县驻地应有县城。一般认为,金满县与庭州同治,蒲类县遗址即今奇台县奇台镇唐朝墩古城,轮台县在今乌鲁木齐市南乌拉泊古城。宝应元年(762),庭州还设置有西海县,其具体方位当在今乌苏至精河一带。[17]除了四县城以外,东面还有大河古城,在今巴里坤县大河乡,为唐代伊吾军驻地。这样,沿天山北麓就形成了一个以北庭为中心的城市体系。其次,是伊犁地区城市兴起。除弓月城以外,伊犁地区还有今昭苏县的夏塔古城、波马古城,特克斯县的博斯坦古城,巩留县的达尔提古城,新源县的阿勒吞古城等。[18]在这些古城遗址中,采集到不少陶片及板瓦、琉璃瓦等建筑材料。陶器上的刻花纹、卷草纹与弓月城遗址所见相似,素面布纹里板瓦则与北庭所出相同,可以断定这些古城为唐代文化遗存。这就说明,唐代伊犁地区也是一个城市开始兴起的地区。其三,从阿尔泰山经塔城到伊犁的交通,是草原丝绸之路的一个组成部分。唐代,在这条交通要道上,开始建有城市。达勒特古城,俗称“破城子”,位于今博乐市东南27公里的地方。古城分外城、内城及城外东部遗址。外城南墙长约650米,东、北面临河,西墙外筑三个马面。城外东部有一遗址,与古城隔河相望,长约1000米,宽约300米。有的学者认为,该城为唐代双河都督府治所。[19]

唐代在天山北路建设的城市中,碎叶比较特殊。该城位于今吉尔吉斯斯坦托克马克,遗址称为“阿克贝希姆古城”。本为粟特人所建,后为西突厥牙庭。唐平定阿史那贺鲁叛乱以后,遣阿史那步真为继往绝可汗兼濛池都护,驻节其地。阿史那步真去世后,吐屯李遮匐代领其众,据碎叶反唐,与阿史那都支分治西突厥故地。调露元年(679),唐遣裴行俭以安抚大食使之名平定李遮匐、阿史那都支之乱。其副将安西都护王方翼重建碎叶城,“面三门,纡还多趣以诡出入,五旬毕。西域胡纵观,莫测其方略,悉献珍货。”[20]随之,以其代替焉耆为“安西四镇”之一。碎叶地处北道咽喉,长安二年(702)改隶北庭都护府管辖。

汉代,天山北路的城市多为戍堡、城池,有城无市,军事性质显著。到了魏晋南北朝时期,游牧民族开始在这一地区建城。至隋唐时期,城市数量增多,商业性质也凸显出来,城市的功能逐渐完备。如果说,汉代是天山北路城市发展的初始时期,那么唐代就是形成发展时期。在这一时期,农耕文化不仅突破边际,向游牧文化区域发展,在天山北路建立起了不少城市,而且将郡县制推行到了游牧地区,设置庭州及其下属四县。这一变化,应该是不同民族、不同经济区域、不同文化交流、交融的标志性事件。

二 蒙元明时期天山北路城市的衰落

从唐末五代始,历经辽宋金蒙元明到准噶尔时期,是游牧民族及其主导的游牧文化对新疆产生重大影响的时期。但游牧文化对天山北路城市建设的影响,并没有立即反映出来。

唐开成五年(840),回鹘汗国受到黠戛斯攻击,部众溃散。其中一部分西迁至今吐鲁番地区,建立高昌回鹘王国。其都城最初就设在北庭,名别失八里。9世纪末,高昌回鹘王国虽然迁都高昌,这里仍然是高昌回鹘亦都护经常居住的地方。宋太平兴国六年(981),王延德出使高昌,亦都护就是在北庭接待他的。

别失八里,突厥语,意为“五城”。《旧唐书·地理志三》说,“胡故庭有五城,俗号‘五城之地’”。学术界有一种观点认为,“五城”是指“别失八里是由外城、外城北面的子城、西面的‘延城’、内城、内城中的小城五个部分组成”。[21]而《突厥语大词典》说,五城为唆里迷、高昌、彰八里、别失八里、仰吉八里。[22]实际上,这里说的是高昌回鹘王国中有五个城市。但是,不管哪一种说法,都可以认为,自从回鹘迁入其地,一直到蒙元时期,别失八里始终是天山北路的政治、军事中心。

《突厥语大词典》提到的五城中,唆里迷、高昌、别失八里是原来就有的城市,而彰八里、仰吉八里二城是新建或扩建的。彰八里,又名昌八剌、昌八里等。有人认为,其地当为唐代张堡城守捉,[23]在今昌吉市城东。城垣尚存,呈长方形,南北长约1100米,东西宽约600米。出土有瓮藏1370枚察合台汗国银币,大部分银币有铸钱年代和地点。与银币同时出土的有夹砂红陶三耳瓶、瓮、罐等。[24]仰吉八里,有学者认为遗址大概在今新疆玛纳斯县西,玛纳斯河东里许处。[25]而考古调查资料表明,在今玛纳斯县头工乡楼南村东北有一古城遗址,称“楼南古城”。古城呈长方形,南北长620米,东西宽520米。地面散落夹砂红、灰陶片和石杵、石磨盘、动物骨骼等。陶器有缸、罐、瓮、盆等典型唐代遗物。另外,出土有宋代铜镜,宋、西辽和元朝时期的大型灰陶瓮、罐和一些玉、石器等。[26]从古城时间、规模、遗物分析,楼南古城有可能为仰吉八里。

辽宋金时期,在今塔城地区还建有新城。辽保大四年(1124),辽朝垂危,皇族耶律大石率众西走,在叶密立之地建城。遗址在今额敏县东北17公里处,东西长2426米,南北宽138~242米。在发掘过程中,出土有陶器、铁器、兽骨等物。另外,在今和布克赛尔蒙古自治县密特克乡有一遗址,称“道尔本厄鲁特森木古城”。遗址呈方形,边长410米,面积16?8万平方米。有残墙城垣,其上有筒瓦、瓦当、莲花纹方砖等。有人认为,此城可能始建于西辽。[27]辽宋金时期,伊犁河流域的城市有废弃的,也有新建的。根据考古调查资料,唐代建立的城市,如今伊宁市的弓月城、昭苏县的夏塔古城、波马古城,特克斯县的博斯坦古城,巩留县的达尔提古城,新源县的阿勒吞古城等,至蒙元时期逐渐消失。而位于今霍城县的阿力麻里城、索伦城、磨河城,位于今察布查尔县的海努克城,位于今伊宁县的布拉克巴什城、阿布那什城,位于今巩留县的别斯萨拉城,位于今尼勒克县的喀拉苏城、赛普勒城,位于今昭苏县的苏吾城等,则逐渐兴起。所以,这一时期伊犁河流域城市虽有兴废,但其作为天山北路城市中心之一的地位,并未改变。

蒙元时期,别失八里初为高昌回鹘亦都护的驻地。由于卷入蒙古宫廷斗争,亦都护萨仑的斤被杀后,其领地不得不缩小到高昌一带,而别失八里则成为了从窝阔台汗国分化出来的合丹汗的领地。为了加强对该地区的控制,蒙哥汗置别失八里等处行尚书省,任命亲信纳怀、塔剌海、麻速忽(即马思忽惕)等行尚书省事。特别是在平定海都、都哇之乱以后,元朝政府先后设置北庭都护府、别失八里宣慰使司、北庭都元帅府等,设立驿站,迁居各族军民,大兴屯田,使该地保持了当时天山北路政治、军事、文化和商贸中心的地位。

蒙元时期,在伊犁河流域兴起的城市中,阿力麻里最为著名。耶律楚材《西游录》说:“西人目林檎曰阿里马,附郭皆林檎园,故以名。附庸城邑八、九,多蒲萄、梨、果,播种五谷,一如中原。”西辽时,该城曾经是葛逻禄部首领驻地。元太祖二十年(1225),成吉思汗将东起畏兀儿地面,西到不花剌、撒麻耳干的中亚地区分封给次子察合台。察合台便以该城为斡耳朵驻地,因而逐渐成为当时中亚政治、经济、文化中心。其遗址在今霍城县农四师61团2连开阔的农田间,周长约25000米,出土有陶片、石刻、金银钱币等。磨河古城、索伦古城、三宫古城等,很有可能就是阿力麻里的“附庸城邑”。[28]

元太祖二十年(1225),成吉思汗分封诸子时,将乃蛮部落的牧地和西辽的部分领土,即额尔齐斯河上游和巴尔喀什湖以东地区分封给了三子窝阔台。窝阔台以叶密立为都城,形成窝阔台汗国。窝阔台继任蒙古大汗位后,将汗国领地封给其子贵由。贵由继任大汗以后,又将领地封给其子。直到至大三年(1310),窝阔台汗国被并入察合台汗国,叶密立始终是汗国的政治、军事、经济中心。

除叶密立城外,当时在阿勒泰到伊犁的途中,还有“不剌城”和“霍博”。不剌,今译为博尔塔拉,不剌城遗址即达勒特古城。当年,耶律楚材随成吉思汗西征,就经过此城,并记述下来。霍博,即今和布克赛尔,也是窝阔台汗国重要城市之一。

应该说,蒙元时期,天山北路城市变化不大,略有发展。但到元末明初,情况发生了根本变化,绝大多数城市变为废墟,天山北路城市建设迅速衰落。

也先时期(1407~1454年),瓦剌北服乞儿吉思,西征中亚,南破哈密,遂与东察合台汗国歪思汗发生冲突。他们之间进行了61次战争,歪思汗只有一次获得胜利,且两次被俘。[29]为了躲避瓦剌的攻击,歪思汗被迫将首府迁往伊犁流域,别失八里则成为一片废墟。

阿力麻里,作为蒙元时期的名城也难逃厄运。先是因东察合台汗国分裂为东、西两部分而倍受战争的摧残,在阿力麻里,蒙兀儿军队不顾当地的饥荒,竟然用小麦喂马。阿力麻里等大城市遭到严重破坏,大片耕地、果园、菜园,甚至整座城市整座农庄被开辟为牧场。[30]后来,随着察合台后王退居南疆,阿力麻里城逐渐荒废。

别失八里和阿力麻里两座中心城市的消失,是天山北路城市发展过程中的重大挫折。

到16世纪末17世纪初,准噶尔统治天山北路的时候,几乎没有什么城市。有的学者指出:这时,在额尔齐斯河上游河谷、伊犁河谷、乌鲁木齐、塔尔巴哈台地区有零星的农业耕作区,但还没有发现这些地区有城市的记载。[31]巴图尔珲台吉(?~1653年)时期,为了促进准噶尔地区农牧业和手工业的发展,在和布克赛尔地方修建寺院、货栈、住房等。据明崇祯十六年(1643)出使准噶尔的俄使伊林的记述,和布克赛尔“系由三、五个小镇构成,但这里所谓小镇仅指一、两幢砖房,通常只是一座喇嘛庙。几个小镇很分散,彼此相距都是一日路程”[32]。所以,这里根本算不上什么城市。噶尔丹策零时期(1695~1745年)修建了伊犁河之北固勒扎(金顶寺)、河之南海努克(银顶寺)。两寺均系喇嘛庙,规模较大,金顶寺盛时供养喇嘛6000余人,但和城市还是有区别的。

至于天山北路城市的衰落,究其原因,有政治的、经济的、军事的,但根本的深层次的原因是文化,是农耕文化与游牧文化的矛盾、冲突。

法国学者雷纳·格鲁塞在谈到成吉思汗征服中亚时说:耕地的退缩和农民的被屠杀或被驱逐而使农业有系统地被消灭或至少是倒退,这是游牧的胜利者有意追求的目标之一。1220~1221年,成吉思汗和拖雷对呼罗珊和阿富汗采取了残破方法:城市被夷为平地,农村人口被消灭,河道被变为壅塞或变为浑沼,水井被用尽方法填满,粮仓和储藏的种子被焚烧,土地和水流概被灭绝。当成吉思汗进军甘肃的时候,他的将领们建议他像处理东伊朗地区一样,“杀尽所有农民使荒芜之地再回到草原状态,为牧畜事业造成独尊地位。”这个计划,只是由于耶律楚材的反对才被取消。格鲁塞认为,“蒙古人的毁灭行为,是由于他们不了解农业经济,更不了解城市经济。”他庆幸成吉思汗听从了耶律楚材的意见,认为“他是一个有自信心的政治家,聪明,头脑冷静,事理通达。”他尤为称赞忽必烈,认为他在位时,“一直在那里重建和保持他伟大祖父所破坏过的或是曾想要破坏的事物。”蒙元时期,天山北路城市能够保持不变,除政治原因外,当然和忽必烈的政策有关。但在忽必烈以后,他建立起来的“有尊严外表的行政机构,不到几年就被摧毁”[33]了。尤其是在察合台汗国,由于农耕文化与游牧文化的矛盾、冲突,导致汗国分裂,致使天山北路城市迅速衰落。

察合台后裔经历了两次大的分裂。一次在至正八年(1348),秃黑鲁·帖木儿成为东察合台汗国的第一任汗,察合台汗国正式分裂为东、西两大部分。东部通常被称为“蒙兀儿斯坦”,以游牧经济为主;西部通常被称为马维兰纳赫尔(即河中),以农业为主。有的学者指出:自至元五年(1268)“以海都为首的蒙古游牧贵族叛乱以来,中亚窝阔台系和察合台系的诸宗王,长期坚持生活在草原上,拒绝信仰伊斯兰教和定居从事农业。这一事实和不断进行的内战所造成的后果,导致突厥斯坦(指与河中相区别的七河一带)原已有所发展的农业与城市陷于荒废”[34]。第二次分裂,是在明成化四年(1468)羽奴思即汗位之初,“蒙兀儿人全部沿袭古俗,居住在蒙兀儿斯坦。他们避开一切城市与农村,极其厌恶〈这些地方〉。”羽奴思汗认为,“除非他们安身定居于农村或城镇中,否则就永远不能成为真正的穆斯林。因此,他极力设法使他们定居下来。”[35]结果,引发蒙兀儿人的反抗,导致汗国分裂。喜欢定居生活的蒙兀儿人退居南疆绿洲,而留在天山北路的蒙兀儿人过着游牧生活,各城市逐渐荒废。

所以说,生产、生活方式,即文化,成为了这一时期天山北路城市衰落的根本原因。

三 清朝天山北路城镇的崛起

乾隆二十年(1755),清朝政府平定准噶尔叛乱,紧接着又平定大小和卓叛乱,统一新疆,实现了中国历史上农耕经济区和游牧经济区的大统一,天山北路迎来了城市迅速发展的时期。

早在雍正七年(1729),为反击准噶尔袭扰吐鲁番、哈密,清朝政府任命岳钟琪为宁远将军,进驻巴里坤,筑城屯兵。城周长八里,高二丈,城门四。初以安西同知驻防,后成为镇西府治。[36]这是清代天山北路兴建最早的城市。

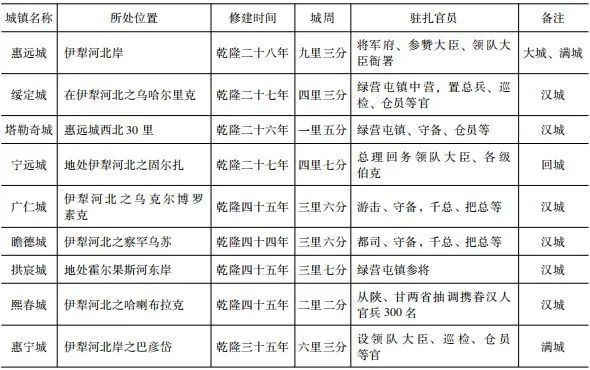

伊犁地区,是清代天山南、北两路总会之地,环山带河,袤延数千里,形势扼要,为边陲锁钥。自乾隆二十六年(1761)起至四十五年,清朝政府在这里先后建立了惠远、绥定、塔勒奇、宁远、广仁、拱宸、瞻德、熙春、惠宁九城。各城建立的时间及分布和规模如下表:

伊犁九城一览表[37]

从表中不难看出,九城都是在不到二十年的时间里建立起来的。城大者,如惠远、惠宁、宁远、绥定,均为将军、领队大臣或绿营屯镇总兵驻扎之地。九城建立之后,在伊犁地区形成了一个城市群,并迅速成为新疆的政治、军事、经济中心。

与此同时,天山北路东部以乌鲁木齐的迪化城、巩宁城为中心也相继建成一批城市。其建立的具体时间及分布和规模如下表:

天山北路东部城镇建设一览表[38]

从上表可以看出,天山北路东部城市也是在二十年左右的时间内,迅速建立起来的,各城市呈线状自东边巴里坤到西边晶河,沿天山北麓一字摆开,形成了以乌鲁木齐为中心的城市群,其发展速度前所未有。另外,除本城以外,不少城市周围还修建了一些城堡。如迪化,就有惠徕堡、屡丰堡、宣仁堡、怀义堡、乐全堡、宝昌堡,孚远有育昌堡、时和堡,奇台有古城堡、木垒堡,玛纳斯有绥来堡,库尔喀喇乌苏有遂成堡,晶河有丰润堡,等等。有的城堡墙高一丈多,周长一里多,内有衙署、仓厫、兵房等,实际就是一个小城。[39]在准噶尔盆地的北缘,这一时期的城市建设也有了新的进展。其中主要是肇丰城和绥靖城的修建。

肇丰城,在雅尔地方(今哈萨克斯坦之乌尔扎尔),建于乾隆二十九年(1764)。有城门四,驻塔尔巴哈台参赞大臣,移兵屯田。三十二年,以冬天雪大,交通不便,难以驻守,另在其东二百里之楚呼楚地方筑城。绥靖城,在楚呼楚地方,建于乾隆三十二年(1767)。城高一丈八尺,周长二里七分,城门四。移驻塔尔巴哈台参赞大臣、领队大臣及满洲、绿营官兵,有衙署、仓厫、兵房等。[40]

不计土堡,清代前期天山北路共有大小城27个,都兴建于乾隆二十七年(1762)到乾隆四十八年(1783)之间。这些城市建成以后,随着经济的发展和人口的不断增加,很快就分别成为所在地区的政治、经济中心城市。

但是,清代天山北路城市的发展是后也遭遇过重大挫折。特别是从同治三年(1864)起,新疆发生了长达十余年的社会动荡,天山北路城市在战火中几乎损毁殆尽。光绪初年,当清军收复北路各城市时,到处都是残垣断壁,一片废墟。乌鲁木齐经过百余年的发展,本已成为塞外一大都会,这时“汉城仅剩颓垣,满城已同平地”[41]。阜康城荒毁已久,更是“榛莽丛杂,不便行走”[42]。作为新疆主要商业都市和军事重镇的奇台,“城垣及民房官舍被焚毁,荡然无存。”[43]沙俄侵占的伊犁九城同样破烂不堪。曾经是伊犁将军驻地的惠远城“西、南两面城垣均已被水冲坏,城内仓库、官廨、兵房,荡然无存”。其周围的惠宁、拱宸二城“坍塌尤甚”;绥定、塔勒奇、瞻德三城“亦多损坏”;熙春、广仁二城“城垣楼橹坍塌不堪”。[44]所以,当清朝政府从沙俄手中收回伊犁的时候,已是满目疮痍,形同焦土。西北边防重镇塔尔巴哈台难逃劫数,绥靖城被焚毁,“昔之崇墉巍焕者,仅存瓦砾。”[45]所以,清朝政府收复新疆以后,采取各种措施,在恢复和发展社会经济的同时,修复和重建天山北路城市。

光绪六年(1880)六月底,经乌鲁木齐都统荣镗奏准,移建巩宁城于迪化城东北原。十二年,经刘锦棠奏请改建满城(巩宁城)和汉城(迪化城),于满城东南隅起接至汉城南门止展筑城基,使二城合二为一,并将旧城三面城墙增高增厚。改建后的新城周长2074丈5尺,有七个城门。[46]同时,修建抚臣衙署、藩司衙署,升直隶州为迪化府,以适应建省后形势的需要。

同治十年(1871),乌鲁木齐都统景廉率军西来,即在孚远故城东北修筑二堡,并委知县在此署理县务。百姓、商贩依附其间,逐渐聚集。不久,北面一堡便扩建为古城巡检治所,南面一堡增筑为孚远新城。光绪十年(1884),在古城西关地段创修城垣,次年又续修孚远城。十五年移巡检于旧县,徙县治于古城。二十一年,展古城西、南两墙与孚远城相接,周1458丈,高2丈5尺,有城门六。[47]奇台城修复之后,人口大量增长,手工业迅速发展,商贾云集,商贸兴隆。

自光绪四年(1878)始,阜康城重建衙署,增仓廒,修筑东、西、南城垣,改修文庙、武庙,创建义学,招徕商民,至十二年,城中已经“略具街市规模”[48]。

同治战乱,昌吉宁边城陷,及至克复,“城垣雉堞,坍塌不堪。”光绪十五年(1889),“署驻防抚标左营游击朱正和承修城垣,规模如旧。”[49]

与此同时,呼图壁景化城、玛纳斯的康吉、绥宁二城,相继修复。而库尔喀喇乌苏则在旧城基址上重修土城。“城高一丈六尺,雉堞六百八十九,周以营造尺计三里一分,门三。”[50]

伊犁九城中,惠远城原为伊犁将军驻地,是新疆的政治军事中心,历经战乱,又为河水所浸,渐就颓圮。光绪八年(1882),在旧城北十五里修筑惠远新城。新城周长十里,中心为钟鼓楼,四条大街分通四个城门。伊犁将军、领队大臣及新旧满营官兵仍驻扎于此。伊犁地区其余八城,也先后修复。其中,绥定变化最大。将军金顺督兵驻绥定,办理善后,设同知。十四年,议定伊犁设置道府厅县,绥定为伊犁府治,遂成为该地区首邑。[51]

塔尔巴哈台绥靖城的复建颇费周折。光绪十年(1884),先在额敏河北岸多尔博勒津地方修筑土堡一座,并建文武衙署十余处。但是,该地虽然膏腴,但“毫无厄塞”,且距旧城甚远。十四年,参赞大臣额尔庆额查得距绥靖旧城一里左右的一个地方,“负山带河,天然雄胜。”[52]遂请于此处修建新城。十五年四月兴工,十七年八月告竣。门三,东曰绥靖,南曰雍熙,西曰怀德。其庙宇、衙署、兵房等逐步落成,是为绥靖新城,驻参赞大臣。与此同时,又将旧城重加修葺,移驻屯防、副将及通判分驻,是为汉城,亦曰老城。

总之,新疆建省前后十余年里,遭受战乱损毁的天山北路各城镇又得到修复和重建,从而奠定了今天北疆地区城市的分布格局。

清代前期,天山北路城市为什么能够在比较短的时间内集中建立起来?后期在遭战乱毁坏之后,为什么能够迅速得到恢复?对此,学术界已经作了较为深入的探讨。有的学者指出:“一是国家的行政机制是清代中期新疆北部农垦区和城市兴建的主要动力,城市发展是一种嵌入式的模式;二是清代中期北部城市多被纳入商业市场网络当中,形成了以古城为中心的新城市体系,其中内地商业化浪潮向边疆地区的推进起了重要作用。”[53]还有的学者认为:政治稳定,国家统一是清代新疆城镇得到较大的发展的政治条件,同时,清代政府在新疆地区的移民屯田开发以及内地边疆地区的商业贸易也极大地推动了绿洲城市的发展。[54]但这些都不是深层次的原因,深层次的原因是文化。

众所周知,早在春秋战国时期,我国内地就以长城为界,形成了两个经济区域:一个是长城以南的农耕区,一个是长城以北的游牧区,并由此形成了定居农耕文化与草原游牧文化。以天山为界,新疆也形成了两个经济区域。当西汉设置河西四郡,并将长城修到玉门关以后,又连城而西,修建烽燧亭障,使长城与天山连接在了一起。天山以南的绿洲农业区通过河西走廊与中原农耕区结为一体。而天山以北的游牧区则与蒙古草原联系在了一起。因定居文明与草原文明的矛盾、冲突、碰撞而引发的战争,从东向西,逐步展开,因而就出现了汉朝与匈奴、唐朝与突厥在西域的争夺与战争。[55]汉代至隋唐时期,先后冲破农耕与游牧文明的文化边界,在天山北路开辟交通,修建城市,将农耕文明推行到这一地区。但是,这种局面并没有得到巩固和发展。尽管元朝曾有过短暂的大统一,但蒙元明时期,游牧民族一直影响着新疆的政治演变,游牧文化不仅在天山北路继续存在,而且扩大到了南路的和阗农村,那里也按照游牧社会的万户、千户、百户组织形式建立各级政权。[56]天山北路的城市不仅没有发展,反而出现挫折和反复。至16世纪末17世纪初,天山北路已经没有什么城市了。

清朝政府统一新疆,结束了两千多年以来中国农耕文化与草原游牧文化的矛盾、冲突,巩固和发展了统一的多民族国家。随着内地大量农业人口迁移到北疆屯垦,改变了天山北路的民族结构,大片农垦区开始出现并不断扩展。天山北路的蒙古人也同时改变了“逐水草迁徙”的习俗,开始了“亦农亦牧”的生产方式。在“18—19世纪的蒙古人当中,可以看到畜牧业与农业结合的各种各样的形式”[57]。在各民族大规模迁徙、兼并、融合的过程中,农耕文化与草原游牧文化在交流中不断调适,互相借鉴,融合并衍生出新的多元一体的中华民族文化。正是在这种交流互补、迁徙汇聚、冲突与融合中,各民族对中华民族的认同、对中华文化的认同逐渐增强,中华民族的共同体意识日益凸显,成为了推动天山北路城市迅速发展的主要动力。

制度是文化的重要内容。郡县制是秦统一全国后实行的行政管理制度,是农耕文化的一部分。隋唐时期,农耕文化不仅突破边际,向游牧文化区域发展,而且将郡县制推行到了天山北路地区,设置了庭州及其下属四县。这是两种文化深度交融的一次重要尝试。历经辽宋金、蒙元明的曲折和反复,至清朝政府统一新疆以后,结束了我国二千多年来农耕文化和游牧文化的矛盾、冲突,天山北路形成了以农为主、农牧兼营的经济区域。清朝政府首先在天山北路东部地区实行郡县制,设置镇迪道。镇迪道之下,设迪化直隶州,辖昌吉、阜康、绥来三县;设镇西府,下辖宜禾、奇台二县。光绪十年(1884)新疆建省以后,清朝政府进一步加强和完善天山北路东部地区的郡县制,改迪化直隶州为迪化县,添设迪化府为省治。迪化府辖迪化、昌吉、绥来、阜康、奇台五县。十二年,又置乌苏直隶厅,隶迪化府。与此同时,设置伊塔道,将郡县制扩大到伊犁、塔城地区。十四年,置伊犁府,附府设绥定县,以广仁、瞻德、拱宸、塔勒奇四城隶之;设宁远县,以惠远、熙春两城隶之。同时设霍尔果斯分防厅和精河直隶抚民厅,改塔尔巴哈台理事通判为塔城直隶抚民厅。[58]同农耕地区不断扩张一样,郡县制的全面实现本身就是农耕与游牧文化交融的结果。同时,它也为清代天山北路城镇建设的发展和巩固奠定了基础。

纵观二千多年来天山北路城镇建设的进程,我们不难发现,它的发展始终受到我国历史上农耕文化与草原游牧文化矛盾、冲突、碰撞、交融形势的制约和影响。汉唐时期,农耕文化突破边际,在天山北路驻兵屯田,修筑城市,设置郡县,迎来了天山北路城市建设的第一次高潮。但到辽宋金蒙元明时期,北方游牧民族控制着新疆历史的进程,天山北路城镇逐步衰落。直到清朝政府统一新疆,结束了我国历史上农耕文化与草原游牧文化的矛盾、冲突,天山北路城市才得以迅速崛起,并不断发展和巩固,成为了我们统一的多民族国家不断发展、巩固的标志。但是近代以后,城市的近代化问题凸显,天山北路城市的建设和发展仍然任重而道。

[1]本文为2018年国家社科基金西部项目“清代新疆驿站交通研究”(项目批准号:18XZS038)阶段性研究成果。

[2]“天山北路”“天山南路”是清代前期使用的地理概念,现在一般称为“北疆”“南疆”。实际上,南路与南疆地理范围基本相近,而北路与北疆区别较大,北路包括了巴尔喀什湖以东以南广大地区。以天山北路的地理范围论述城市发展,更符合历史演变过程。

[3]《汉书》卷九六《西域传》上。

[4]《汉书》卷九六《西域传》下。

[5]阚耀平:《历史时期新疆北部城镇的形成与发展》,《人文地理》2001年第4期,第76页。

[6]新疆维吾尔自治区文物局编:《新疆维吾尔自治区第三次全国文物普查成果集成·昌吉回族自治州卷》,科学出版社,2011年,第25页。

[7]《后汉书·耿恭传》讹为“金蒲城”。

[8]《新疆发现汉代疏勒城》,《光明日报》2015年3月19日第5版。

[9]《后汉书·耿恭传》。

[10]《汉书》卷九六《西域传》下。

[11]《三国志》卷三〇裴松之注引《魏略·西戎传》。

[12]《旧唐书》卷一〇九《阿史那社尔传》。

[13]西北文化局新疆省文物调查工作组:《新疆伊犁区的文物调查》,新疆社会科学院考古所编:《新疆考古三十年》,新疆人民出版社,1983年,第135~136页。

[14]《新唐书》卷二一五下《突厥传下》。

[15]新疆维吾尔自治区博物馆出土文物展览工作组:《关于〈高昌县上安西都护牒〉残纸》,新疆社会科学院考古所编:《新疆考古三十年》,第334页。

[16]新疆维吾尔自治区文物局编:《新疆维吾尔自治区第三次全国文物普查成果集成·昌吉回族自治州卷》,第50页。

[17]孟凡人:《北庭史地研究》,新疆人民出版社,1985年,第67~68页。

[18]新疆维吾尔自治区文物局编:《新疆维吾尔自治区第三次全国文物普查成果集成·新疆古城遗址(下册)》,第332~341页。

[19]新疆维吾尔自治区文物局编:《新疆维吾尔自治区第三次全国文物普查成果集成·新疆古城遗址(下册)》,第438页。

[20]《新唐书》卷一一一《王方翼传》。

[21]孟凡人:《北庭史地研究》,第197页。

[22]麻赫默德·喀什噶里著;校仲彝,何锐等译:《突厥语大词典》,民族出版社,2002年,第122页。

[23]薛宗正:《唐轮台名实校正》,《新疆社会科学》1983年第4期,第141页。

[24]新疆维吾尔自治区文物局编:《新疆维吾尔自治区第三次全国文物普查成果集成·新疆古城遗址(下册)》,第438页。

[25]高文德主编:《中国少数民族史大辞典》,吉林教育出版社,1995年,第801页。

[26]新疆维吾尔自治区文物局编:《新疆维吾尔自治区第三次全国文物普查成果集成·新疆古城遗址(下册)》,第414页。

[27]新疆维吾尔自治区文物局编:《新疆维吾尔自治区第三次全国文物普查成果集成·新疆古城遗址(下册)》,第445页。

[28]张玉忠:《伊犁河谷新发现的古城堡及相关遗迹》(上),《文博》1991年第6期,第12页。

[29]米尔咱·马黑麻·海答儿著;新疆社会科学院民族研究所译:《中亚蒙兀儿史——拉失德史》第一编,新疆人民出版社,1983年,第248页。

[30]李进新:《新疆伊斯兰汗朝史略》,宗教文化出版社,1999年,第107页。

[31]王希隆:《准噶尔时期新疆天山北路的农业生产》,《西域研究》1992年第4期,第31~35页。

[32]〔英〕约·弗·巴德利著;吴持哲,吴有刚译:《俄国·蒙古·中国》(下)第一册,商务印书馆1981年,第1129页。

[33]〔法〕雷纳·格鲁塞著;龚钺译:《蒙古帝国史》,商务印书馆,1996年,第275~277页。

[34]王治来;《中亚通史》“古代卷”(下),新疆人民出版社,2004年,第237页。

[35]米尔咱·马黑麻·海答儿著;新疆社会科学院民族研究所译:《中亚蒙兀儿史——拉失德史》第二编,新疆人民出版社,1983年,第11页。

[36]《西域图志》卷九《疆域二》。

[37]此表根据《西域图志》卷一二《疆域五》、《西陲总统事略》卷五《城池衙署》制作。

[38]此表根据《西域图志》卷一〇《疆域三》、《三州辑略》卷二、《乌鲁木齐政略·城堡》、《乌鲁木齐事宜·城池》制作。

[39]佚名:《乌鲁木齐政略·城堡》,王希隆《新疆文献四种辑注考述》,甘肃文化出版社,1995年,第68页。

[40]永保;吴丰培校订:《塔尔巴哈台事宜》卷一,中央民族学院图书馆,1982年。

[41]《陕甘新方略》卷三〇五,第2页。

[42]《陕甘新方略》卷三〇〇,第5页。

[43]杨方熾:《奇台县乡土志》,载片冈一忠《新疆乡土志三十种》,中国文献研究会,1986年,第35~47页。

[44]《陕甘新方略》卷三一四,第24~25页。

[45]额尔庆额:《重建塔尔巴哈台绥靖城碑记》,光绪十七年岁次辛卯。碑现存塔城地区红楼博物馆。

[46]《新疆图志》卷一《建置一》。

[47]《新疆图志》卷一《建置一》。

[48]巨国柱:《阜康县乡土志》,载片冈一忠《新疆乡土志三十种》,中国文献研究会,1986年。

[49]佚名:《昌吉县乡土志》,载片冈一忠《新疆乡土志三十种》,中国文献研究会,1986年。

[50]佚名:《库尔喀喇乌苏直隶厅乡土志》,载片冈一忠《新疆乡土志三十种》,中国文献研究会,1986年。

[51]萧然奎:《绥定县乡土志》,载片冈一忠《新疆乡土志三十种》,中国文献研究会,1986年。

[52]佚名:《塔城直隶厅乡土志》,载片冈一忠《新疆乡土志三十种》,中国文献研究会,1986年。

[53]黄达远:《清代中期新疆北部城市崛起的动力机制探析》,《西[域研究》2006年第2期,第55~59页。

[54]郭雪飞:《“大一统”视角下的清代新疆城市发展研究》,《新疆大学学报》2012年第1期,第68~70页。

[55]苗普生:《匈奴统治西域述论》,《西域研究》2016年第2期,第1~9页。

[56]米尔咱·马黑麻·海答尔著;新疆社会科学院民族研究所译:《中亚蒙兀儿史——拉失德史》第二编,第215页。

[57]〔苏〕符拉基米尔佐夫著;刘荣焌译:《蒙古社会制度史》,中国社会科学出版社,1980年,第294页。

[58]《新疆图志》卷一《建置一》。

(作者单位:新疆农业职业技术学院马克思主义学院)

编辑:王文洲

校审:陈 霞