深度阅读

林梅村丝绸之路考古十五讲-吐鲁番文明

摘要: 作者:林海村 文明的变迁 佛 教 火祆教 景教和基督教 摩尼教 吐鲁番位于新疆东部天山南部盆地,汉代称“车师”,十六国至唐代称“高昌”。历史上,这里一直是多民族聚居地,西域地区汉文化遗迹在吐鲁番保存最多,比如阿斯塔那古墓出土吐鲁番文书,成为中原汉文化西传的一个重要窗口。唐开成五年(840),回鹘人从蒙古草原西迁中亚,吐 ...

作者:林海村

文明的变迁

佛 教

火祆教

景教和基督教

摩尼教

吐鲁番位于新疆东部天山南部盆地,汉代称“车师”,十六国至唐代称“高昌”。历史上,这里一直是多民族聚居地,西域地区汉文化遗迹在吐鲁番保存最多,比如阿斯塔那古墓出土吐鲁番文书,成为中原汉文化西传的一个重要窗口。唐开成五年(840),回鹘人从蒙古草原西迁中亚,吐鲁番开始了突厥化、伊斯兰化进程。吐鲁番的古代史可以分为史前时期、车师王国、高昌王国、唐代西州、回鹘高昌、伊斯兰化六个时期。

一、史前时期

在吐鲁番火焰山脚下有一个公元前3世纪的墓地,属于鄯善苏贝希乡,今称苏贝希墓地。1992年新疆文物考古所考古队在吐鲁番地区鄯善县的苏贝希村发掘古墓34座,出土木乃伊共27具。其中一具古尸动过胸腔大手术,是用马鬃缝合的伤口。这具男尸下葬年代约在公元前3世纪。至于吐鲁番的古代医师用什么麻醉方式实施外科手术,考古资料没有提供直接证据。〔1〕

东西方传统医学的观念不一样,中国的传统医学都是号脉,看舌苔、看气色等。大型外科手术是西方医学传统,哪个地方不好了,就打开看一看、修一修。吐鲁番盆地的早期医术受西方文化传统影响。这就引发出一个问题,这个期间一定是有麻醉。三国时关羽中了一箭,绑起来,然后治疗,有人说这不太可能的,这么大的手术,无疑需要麻醉。

据古书记载,西域医学很早就对中原发生影响,《黄帝内经·素问》第十二篇《异法方宜论》记载:“西方者,金玉之域,沙石之处,天地之所收引也。其民陵居而多风,水土刚强,其民华食而脂肥,故邪不能伤其形体,其病生于内,其治宜毒药者。故毒药者,亦从西方来。”从气候和地理环境看,《异法方宜论》说的“西方”显然指多风少雨,沙丘纵横的新疆地区。据陈寅恪考证,华佗是一位印度医师,所以华佗给关羽“刮骨疗毒”以印度医学在中国传播为背景。〔2〕吐鲁番苏贝希的发现,说明远在华佗以前,西域医师已开始实施外科手术。

苏贝希墓地另一件特别的文物是马鞍,年代在公元前3世纪。这个马鞍做得非常好。因为对于骑马民族来说,马鞍非常重要。有了这些东西,就能更好地发挥骑马功能。年代这么早的马鞍子以前从来没有见过,而且保存得非常完整。〔3〕

2004年,在新疆鄯善县洋海乡南边小沙漠挖掘了一百多座墓葬,墓地年代在公元前7—前2世纪,也就是西汉以前。值得注意的是,其中一座墓出土了一个古箜篌。这种乐器起源于埃及和西亚,埃及法老墓随葬有演奏箜篌的彩绘木俑,年代在公元前3000年;古巴比伦演奏箜篌的浮雕泥版,年代在公元前2004—1595年。吐鲁番出土的箜篌保存完好,年代在公元前700年,是目前中国境内出土的最早的古箜篌。为我们研究西亚与中国之间音乐文化的交流,提供了重要的实物材料。〔4〕

二、车师王国时期

吐鲁番是汉代西域三十六国之一车师国所在地。车师民族在天山北部吐鲁番盆地有一些,这个地方便于交通。北边的中心在吉木萨尔古城一带;南部中心则在交河城。西汉时期,汉武帝打大宛,就把伤兵留在吐鲁番养伤,于是出现高昌兵。这就是高昌人的开始,汉代以后吐鲁番的中心逐渐转移到高昌,一直到13世纪吐鲁番中心都在高昌这个地方。从元代以后吐鲁番的中心转移到今天吐鲁番市了。汉代吐鲁番文化中心在交河古城,这里是西域三十六国之一车师前王国的都城。

交河古城保存下来的汉代遗物很少,只在一些水井中发现过一些汉代灰陶器。唐代遗存中有一些壁画,但是保存的不好。在吐鲁番还有一些汉僧寺院,德国吐鲁番考察队在交河古城的一所寺院里发现了鬼子母麻布画。这位佛教圣母完全不是印度的母亲神的形象,而是中国的母亲的形象,正在给一个婴儿喂奶,周围有八个小儿,也就是用中国传统母亲神——九子母的形象来表现佛教的鬼子母。

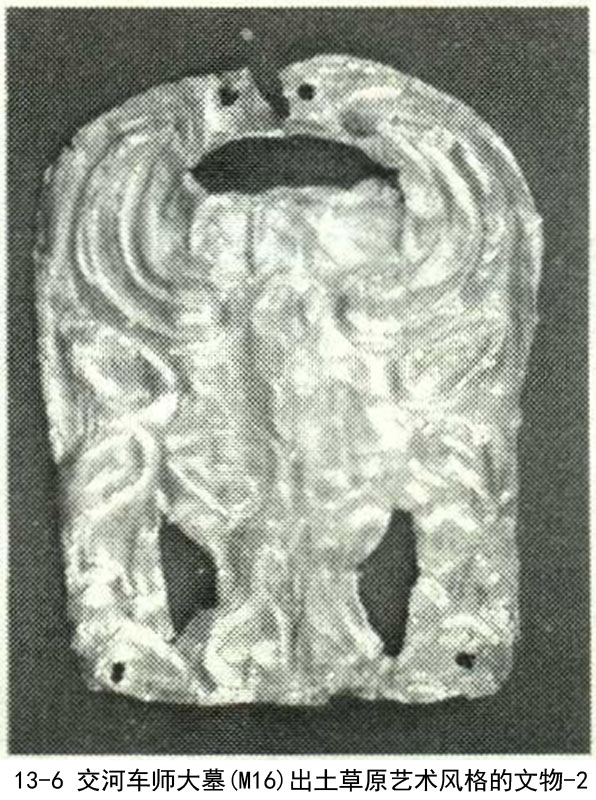

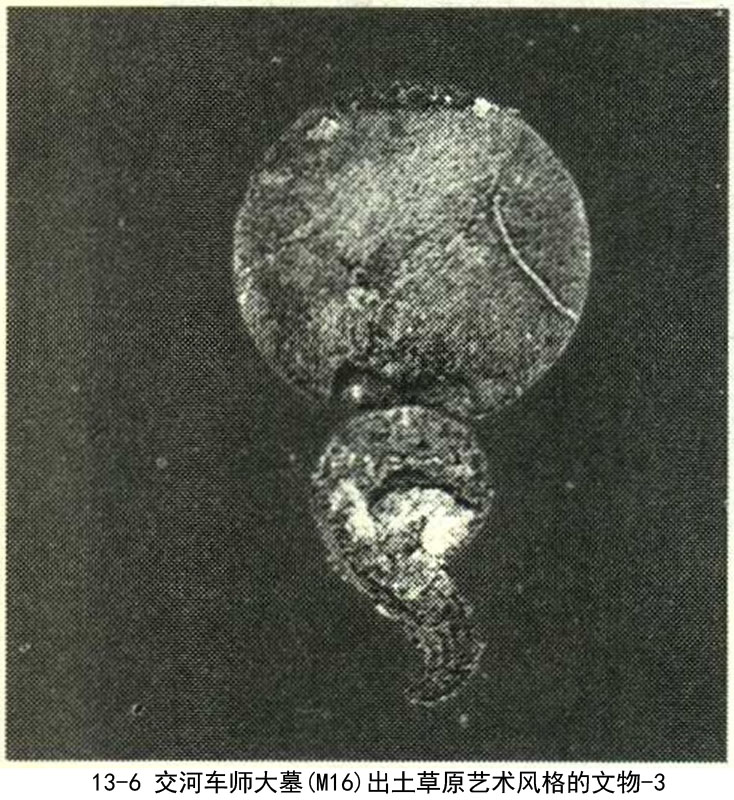

交河最重要的发现是古城外的车师王陵,早就被盗掘,没有留下多少东西。墓葬形制采用偏洞室墓,周围有殉葬骆驼和马的祭祀坑。在一个公元前2世纪大墓(M16)发现了黄金颈饰、宝石、黄金装饰物、汉代铜镜、玻璃耳坠等,说明汉代车师文明受匈奴文化影响。

三、高昌王国和唐西州时期

第一个高昌王国(442—460)是匈奴人后裔沮渠氏建成的,继之而起的是阚氏高昌国、张氏高昌国、马氏高昌国以及麴氏高昌国,尤以麴氏高昌国在吐鲁番历史上影响最大,共传十王,历时141年。

唐朝建立不久,麴氏高昌王国由麴文泰继位。玄奘赴天竺取经,途经高昌。吐鲁番盆地当时在麴氏高昌王统治下,当地流行佛教。贞观八年(640),唐太宗平高昌后,将吐鲁番建立为唐朝西州。

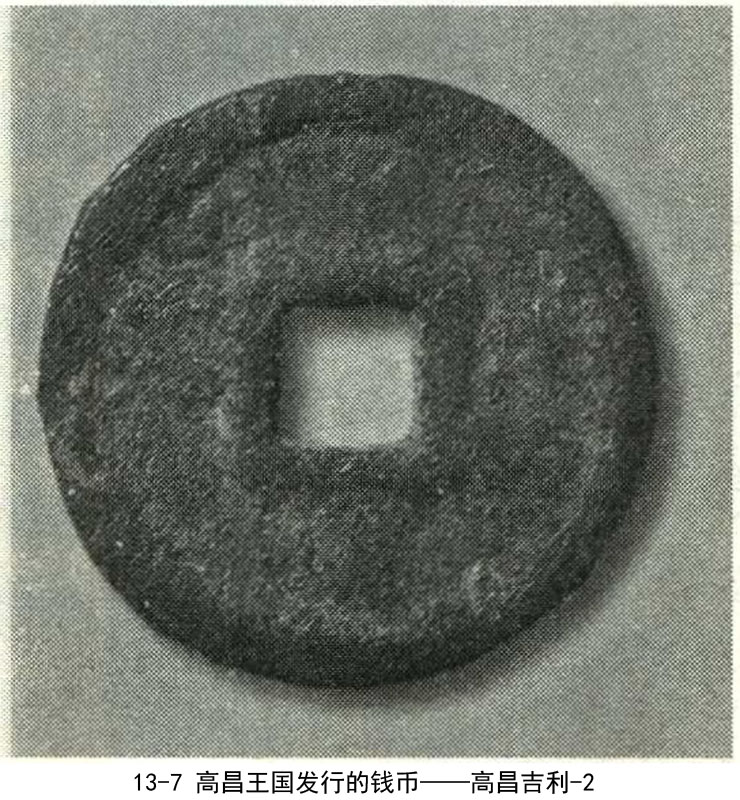

高昌王国都城就在高昌古城,位于吐鲁番市东面四十余公里三堡乡火焰山脚下。汉代称“高昌壁”,历经高昌郡、高昌王国、唐代西州、回鹘高昌、火州等长达1300余年的变迁,公元14世纪毁弃于战火。高昌王还发行了独立货币——高昌吉利,德国吐鲁番考察队和黄文弼先生都在高昌遗址发现过此类钱币,20世纪70年代在西安何家村唐代金银器窖藏亦有发现。

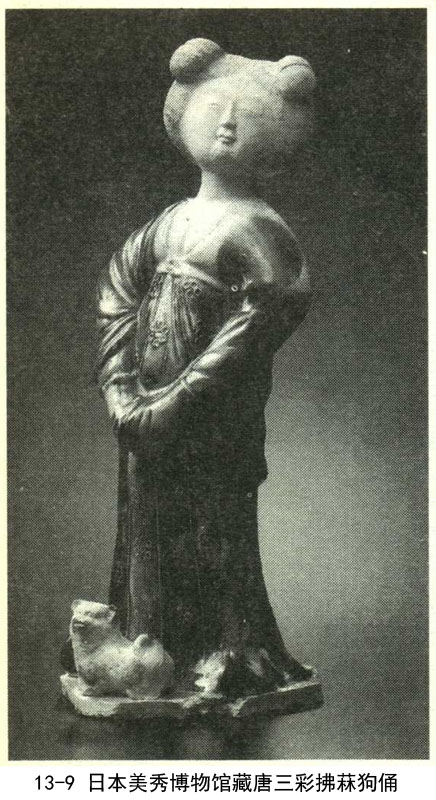

哈巴狗,古称“拂菻狗”,大约在唐代初年从高昌传入中国。据古书记载,唐武德七年(624),高昌王麴文泰“献狗雌雄各一,高六寸,长尺余,性甚慧,能曳马衔烛,云本出拂菻国。中国有拂菻狗,自此始也”。〔5〕

这种聪慧的小狗属于尖嘴丝毛犬,曾经是希腊妓女和罗马主妇的宠物。唐朝人又将这种叭儿狗称作“猧儿”或“猧子”。《酉阳杂俎·忠志》记玄宗弈棋故事说:杨贵妃在旁边观棋时,怀中抱着“康国”猧子,“上数秤子将输,贵妃放康国猧子于坐侧,猧子乃上局,局子乱,上大悦。”与罗马的情形类似,这种小狗引入唐朝以后,也备受中原妓女和贵妇的宠爱。

四、高昌回鹘时期

新疆维吾尔族的祖先回鹘人在840年之前,生活在蒙古草原的鄂尔浑河流域,今天蒙古国中部。唐朝爆发安史之乱时,唐朝皇帝曾借助回鹘人镇压安史之乱。在这个时期,蒙古草原由于受中亚粟特人影响,开始信仰摩尼教。唐开成五年(840),由于受到北方另一个民族黠戛斯人(柯尔克孜人的祖先)的打击,回鹘人被迫离开鄂尔浑河流域,分三支向西方逃亡:一支到中亚,一支到河西走廊,另一支到吐鲁番盆地,于是吐鲁番开始进入高昌回鹘王朝时期。

高昌回鹘时代,吐鲁番人的文化水平是很高的。德国吐鲁番考察队在吐峪沟发现了一个类似敦煌藏经洞的中世纪图书馆。勒柯克(A.von Le Coq)在图书馆里发现17种文字拼写的24种语言的各种宗教文书。除了伊斯兰教以外,几乎囊括了所有东方语言的宗教文书。

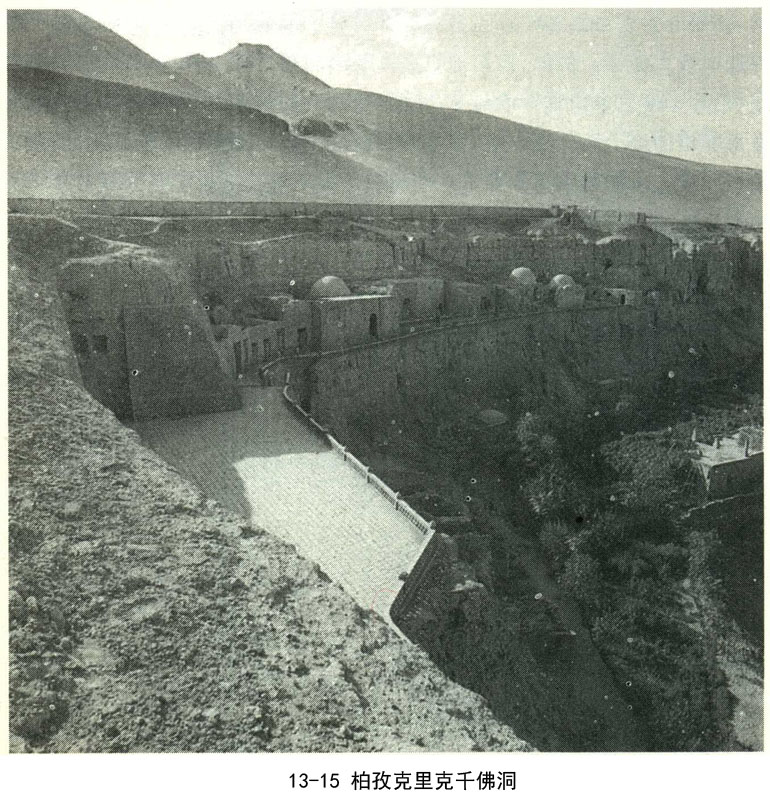

这次考察的初步报告刊于《英国皇家亚洲杂志》,题为《第一次普鲁士皇家(第二次德国)吐鲁番考察队在中国突厥斯坦记行和考察结果简报》;〔6〕正式报告为《火州:普鲁士皇家第一次吐鲁番考察重大发现图录》。〔7〕火州为高昌古城的别称,实际上该书75幅图版(彩版25幅)中,只有1—12属于高昌古城,图版13—15是吐鲁番胜金口遗址,图版16—38是柏孜克里克千佛洞壁画。勒柯克认为,柏孜克里克壁画存在犍陀罗艺术和笈多艺术两种风格,持花飞天的造型,与龟兹和阿富汗巴米扬石窟寺壁画所见雷同,属于“中亚画法”。这个发现说明丝绸之路流行各种语言和宗教。这批珍贵文物如今收藏在柏林普鲁士文化藏品图书馆。

五、伊斯兰化时期

在吐峪沟,有中国境内最早的伊斯兰教的文物古迹。据新疆文物考古研究所王炳华调查,吐峪沟有一个很大的伊斯兰教寺院遗址,这所清真寺就建在佛教遗址之上,寺里保留了佛龛,说明这个早期清真寺是在古代佛教寺院基础上改造而成。

注释

〔1〕王炳华:《苏贝希古冢》,《人民画报》1993年第3期,页15—17。

〔2〕林梅村:《麻沸散与汉代方术之外来因素》,《汉唐西域与中国文明》,北京:文物出版社,1998年。

〔3〕新疆文物局等单位编:《新疆古迹大观》,乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,1999年,页125。

〔4〕国家文物局编:《2004中国重要考古发现》,北京:文物出版社,2005年,页91。

〔5〕《旧唐书·西戎传·高昌》。

〔6〕Albert von.Le Coq,“A Short Account of the Origin,Journey and Results of the First Royal Prussian(Second German)Expedition to Turfan in Chinese Turkistan,”JRAS,1909,pp.299-322.

〔7〕Albert von.Le Coq,Chotscho,Berlin,1913(勒柯克著,赵崇民译:《高昌——吐鲁番古代艺术珍品》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,1998年)。

第二节 佛教

作者:林海村

丝绸之路开通后,尤其在汉唐时代,丝绸之路商业活动的一个中心就在吐鲁番。因为当时在新疆东部地区,最早的政治中心、经济中心、军事中心都在这个地方,人口也很多,生产也很发达,周围出现了很多佛教寺院,宗教文化就由此而派生出来。吐峪沟、柏孜克里克等佛教石窟寺,大都建在高昌古城周围。

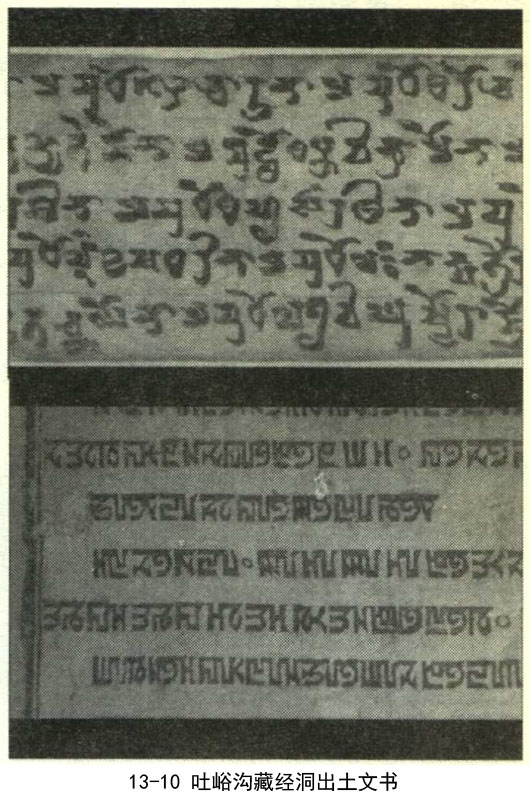

吐鲁番最早的佛教遗物属于东晋时期。20世纪初,日本大谷探险队在吐峪沟石窟寺挖走一批佛教文物,其中一件是支法护译《诸佛要集经》抄本残页。这个抄本的跋语提到,此经由敦煌月支菩萨法护所译,并他的大弟子竺法(乘)在东晋元康六年(296)三月所抄。〔1〕

支法护,或称“竺昙摩罗刹”,是大月支人后裔,世居敦煌,精通汉语和各种西域语言。据《高僧传》卷一本传,他在“晋武(265—290)之世……随师至西域,游历诸国,外国异言三十六种,书亦如之,护皆遍学,贯综训诂,音义字体,无不备识。遂大赉梵经,还归中夏”。法护到中原后,曾经在长安城青门外,精勤传道传教,据说“德化遐布,声盖四远,僧徒数千,咸所宗事”。据《梁高僧传》本传,支法护翻译的佛经有一百六十五部之多,据北京大学汤用彤统计,现存者仍有九十五部,所以汤先生对竺法护在中国早期佛教史上的地位给予很高评价。

支法护的大弟子竺法乘,在长安帮助其师赢得世家大族信奉之后,又回到敦煌,建立寺院,传布佛学,使佛教在河西地区广泛传播,并影响到西域佛教。据《梁高僧传》卷四《竺法乘传》记载,“竺法乘,……后西到敦煌立寺延学,忘身为道,诲而不倦,使夫豺狼革心,戎狄知礼,大化西行,乘之力也,后终于所住。”吐峪沟出土的《诸佛要集经》,正是竺法乘在敦煌传教并使佛学“大化西行”时代的证据。

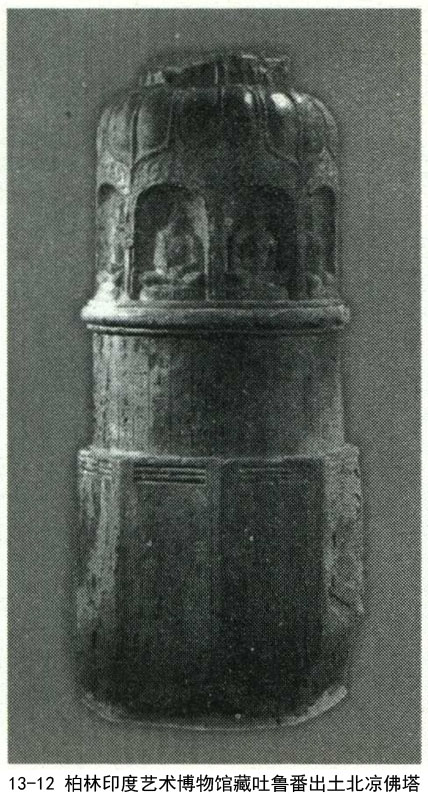

吐鲁番现存最早的佛教遗迹属于北凉时期,德国吐鲁番考察队在高昌古城发现过一座八面体基座的北凉石佛塔,现藏柏林印度艺术博物馆。这座石佛塔是当地村民在高昌古城围墙内西南角(德国考察队编为E号遗址)一座柱式大佛寺遗址发现。石塔高66厘米,采用吐鲁番北山红色岩石雕凿。石塔下身为八面体基座,每面上端刻八卦符号,其下为线刻菩萨像。塔身呈圆柱形,上面刻有汉译佛教《佛说十二因缘经》。经文上雕刻有八个佛龛,每龛有一个端坐在莲花座上的浮雕佛像,这八个佛像分别为过去七佛和弥勒佛。佛龛之上是石塔的莲花顶,可惜下面的方形基座和塔刹皆佚失。〔2〕《弥沙塞种和酼五分律》卷二十六记载:“佛言,听有四种人应起塔:如来圣弟子辟支佛转轮圣王。诸比丘欲作露塔、屋塔、无壁塔。”吐鲁番北凉石塔是在一个寺庙内发现的,属于所谓“屋塔”。在中国境内,这种佛塔最早出现在楼兰城,下面是一个正方形基座,中间为八面体基座,其上为佛像和交脚弥勒造像。八面体佛塔的艺术源头在犍陀罗,法国考古队在犍陀罗(今阿富汗哈达)发现过八面体基座的佛塔,年代在公元3—6世纪。犍陀罗佛塔后来经楼兰佛教艺术,对北凉佛塔的制作工艺产生重要影响。河西地区出土了许多类似的佛塔,主要流行于南北朝时期。”〔3〕

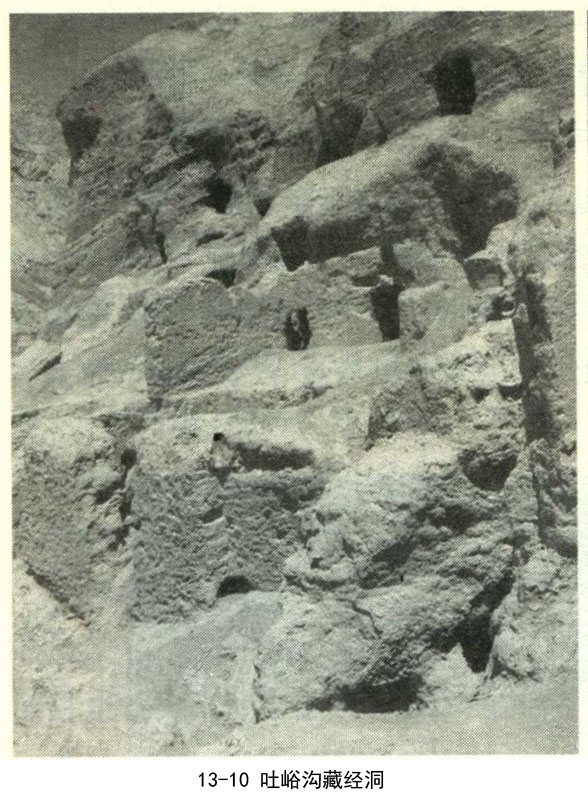

在吐鲁番地区的佛教石窟寺当中,以吐峪沟石窟的年代最早。高昌古城出土《且渠安周造寺功德碑》提到“入定窟以澄神”,宿白先生在《凉州石窟遗迹和“凉州”模式》中指出,“僧人习禅之窟或名定窟”。〔4〕吐峪沟很多石窟都属于这种禅定窟,从《且渠安周造寺功德碑》的有关记载看,吐峪沟石窟至少在北凉时代业已开凿。

唐朝建立不久,麴氏高昌王国由麴文泰继位,玄奘赴天竺取经,途经高昌。吐鲁番盆地当时在麴氏高昌王统治下,当地流行佛教。玄奘去西域得到高昌王麴文泰的鼎力相助。高昌以西各地当时在西突厥统辖之下,但是西突厥与麴氏王朝通婚。为了保障玄奘西行途中安全,麴文泰修书二十封,每封信并附大绫一匹,通告前面西域诸国。

公元5世纪以后至13世纪,吐鲁番的佛教中心转移到柏孜克里克千佛洞。德国吐鲁番考察在柏孜克里克千佛洞做了很多考古调查,同时也对石窟寺造成极大破坏。例如,他们把石窟寺壁画切割下来,搬回柏林民俗学博物馆(柏林印度艺术博物馆的前身)。这批壁画有的非常大,被镶嵌在柏林民俗学博物馆的墙上。二战时期,盟军和苏联红军轰炸柏林时全被炸毁了,现在柏林印度艺术博物馆仍保存了一些比较小的壁画,据说有些壁画被苏联占领军作为战利品搬到圣彼得堡,至今下落不明。

唐代吐鲁番本地居民信仰佛教,而回鹘人信仰摩尼教和萨满教,但是吐鲁番人文明程度要比回鹘人高得多,回鹘人最后实际上被吐鲁番当地居民同化了,所以回鹘人当中发生了从信摩尼教到改信佛教的过程,这个过程在高昌古城和柏孜克里克千佛洞遗存,尤其是出土文书看得很清楚。例如,回鹘人在蒙古鄂尔浑河流域使用突厥文,在高昌古城和佛教寺院壁画上都能够看到回鹘人所写的各种突厥文书面材料。后来,回鹘人开始对文字进行改造,利用粟特文拼写回鹘语,形成所谓回鹘文。回鹘文对中亚和蒙古草原游牧人影响很大。蒙古人也用这种文字,后来传给满族人。我们在北京故宫见到满文的祖型就是源于粟特文的回鹘文。

高昌回鹘时代,回鹘人的文化水平是很高的。德国吐鲁番考察队在吐峪沟发现的一个类似敦煌藏经洞的中世纪图书馆中,出土了17种文字拼写的24种语言的各种宗教文书。除了伊斯兰教外,几乎囊括了所有东方语言的宗教文书,甚至有梵文、回鹘文和汉文三种语言写的佛经。这批珍贵文物如今收藏在柏林普鲁士文化藏品图书馆(简称“德国国家图书馆”)。看来,高昌回鹘王采用相当宽容的宗教政策,因而创造了辉煌一时的古代文明。

20世纪80年代,回鹘佛教考古的一大收获是发现了北庭高昌回鹘佛寺。这个佛寺位于吐鲁番盆地之北,吉木萨尔县城北10余公里北庭古城附近,年代约在公元10世纪。佛寺遗址整个建筑布局呈长方形,南北长70.5米,东西宽43.8米,佛寺台基、墙壁均为土筑。全寺分南、北两部分。

回鹘佛寺是高昌回鹘时期修建的主要寺院之一,遗址中保留下来的大量塑像、壁画、回鹘文题记,对全面研究古代回鹘历史,高昌回鹘王朝时期的佛教艺术和信仰,以及高昌回鹘文化与外界的关系等问题,提供了生动而直观的实物资料。〔5〕

注释

〔1〕贾应逸、祁小山:《印度到中国新疆的佛教艺术》,兰州:甘肃人民出版社,2002年,页402。

〔2〕勒柯克著,赵崇民译:《高昌——吐鲁番古代艺术珍品》,页156—157。

〔3〕张宝玺编:《甘肃佛教石刻造像》,兰州:甘肃人民美术出版社,2001年3月,页2—6。

〔4〕宿白:《凉州石窟遗迹与“凉州模式”》,收入宿白:《中国石窟寺研究》,北京:文物出版社,1996年,页39—51。

〔5〕中国社会科学院考古研究所编:《北庭高昌回鹘佛寺》,1991年。

第三节 火祆教

作者:林海村

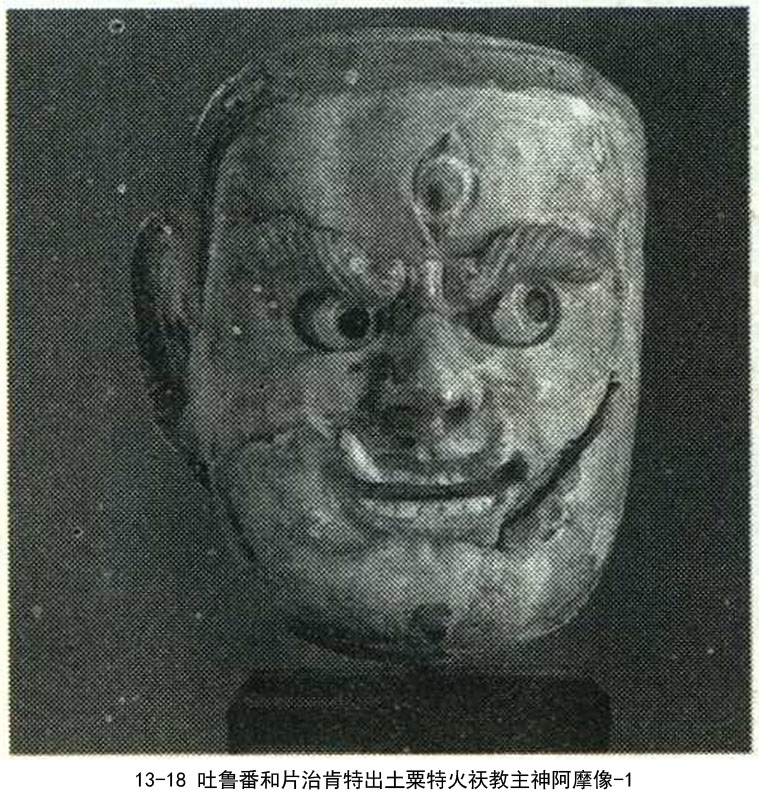

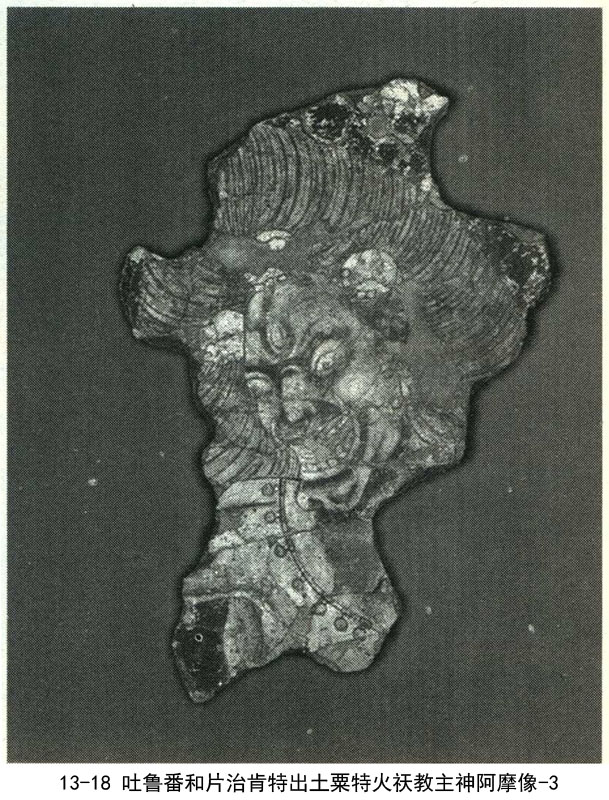

据史书记载,高昌王国流行火祆教,“俗事天神”。《高昌章和五年取牛羊供祀帐》说的“大坞阿摩”来自粟特语Adbag,在粟特语文献中表示祆教主神——阿胡拉·马兹达。〔1〕在楼兰出土佉卢文书中,阿胡拉·马兹达被称作dhyaksiya或dryaksiya(三眼神),相当于印度教的阿修罗。〔2〕不过,在中亚粟特壁画上,火祆教的风神往往也以三眼神的艺术形象出现。火祆教的风神相当于印度教的湿婆,也即《高昌章和五年取牛羊供祀帐》所谓“风伯”。阿胡拉·马兹达在大夏铭文称之为manao-bago,相当于婆罗钵语menog-bay(精神之主、上天之主)。在粟特文献中,阿胡拉·马兹达被描绘成三眼神,相当于印度教的因陀罗(Indra)。吐鲁番供祀文书中的“阿摩”,也即粟特文Adbag“大神”的对音。

公元840年,回鹘人从蒙古草原西迁中亚以后,采用宽容的宗教政策,仍允许火祆教在吐鲁番继续传播。公元10—12世纪波斯和阿拉伯文献多次提到回鹘王国统治下的吐鲁番流行火祆教。德国吐鲁番考察队在胜金口发现了一些雕塑,据我们研究,很可能是属于火祆教艺术。这些雕塑分别出自胜金口两个不同遗址。

第一个遗址位于胜金口峡谷星座窟的对面河流右岸上。勒柯克在该遗址灰堆中发掘出三个泥塑像,编为A、B、C号(或第1、2、3号)。

A号:男性天神的头部,原件尺寸30厘米×25厘米;带有短护额的红色头盔,保护着额头及头的上部;脸上包着金箔,眼眉和两撇胡子为黑色;下颊处以及左右两耳下部都有黑色痕迹,说明原来那里有胡须。这一组三个头像(第1、2、3号)的眼睛都鼓了出来,以表示他们愤怒的感情。眼睛里扁平的瞳孔是黑色的,其余为白色;上唇的皱褶很奇特;鼻头扁平,鼻翼线条很明显。

B号:女性天神的头部,原件尺寸41厘米×32厘米;头的上部及前额戴着一顶样式独特的小帽,也有些像埃及的包头巾;小帽为黑色,左侧画一朵小花,由六个白色小圆点组成。小帽最高点的中心有个孔,一部分束起的头发,从那个孔里高高耸起。此发束前边有一红色布角。脸为白色,额头和两颊上草率地画了红色玫瑰花,由五六个小弧线围绕着一个中心圆而组成;眼眉为直硬的黑线条;眼睛是黑色的,眼边外沿也为黑色,内沿为红色;嘴颏和下巴塑造得精神有力,下巴底下画了一条线,显出双下颏(包头布的右半边是后来补上去的)。

C号:女性天神的头部,原件尺寸30厘米×29厘米;头的上部及前额戴着样式奇特的小帽,黑色的帽子上有些地方,特别是遮盖耳朵的部分,绘有红白两色圆形彩点;额头中央上部,有几块四角形金箔;第2号头像上保存的那种头顶发束,在这个头像上已经缺失。小帽以红线描边,脸为白色,双颊、下颏、嘴以及额头靠近鼻子处为朱红色;眼眉为黑线条,眼皮周边描以黑线;下颏前部有个很深的小坑,使下颏显得突出有力;下颏底下画了一条红色的曲线,以表示双下颏。

第二个遗址位于胜金口峡谷第2号庙群与第3号庙群之间,是河左岸陡峭悬崖上的一个庙群。勒柯克从中发掘出一个三眼神头像,编为O号。原件尺寸为20厘米×17.5厘米,勒柯克在图录中称作“金刚头像”;面孔为浅蓝色,头发、眼眉和样式奇特的唇须皆为红砖色,其中唇须以朱红色描边,上唇和眼窝也为朱红色;眼球为白色,以红色描边;瞳孔为黑色。〔3〕

1945—1950年,苏联考古学家托尔斯托夫领导的花剌子模考古队对粟特遗址进行大规模考古发掘。在乌兹别克斯坦的托普拉克·卡拉发现了一座圆形古城,年代在公元前1世纪至公元6世纪,今称“托普拉克·卡拉古城”。古城为一规整的长方形城市,长500米,宽350米;四周环以坚固的砖墙,墙上有很多长方形的望楼和密密的狭小箭孔。一条窄街从南至北贯穿全城,沿街有10—12座大屋,每座大屋中有数十间方形和长方形的房间,属于城市贵族的住宅。城的西北角有一座公元3世纪的高大宫殿,约占全城面积的四分之一。在王宫脚下有一座该城的祆教寺院和一个大市场,市场有几个大门与外界相通。在宫殿遗址和祆教寺院内放置着成群的塑像。据托尔斯托夫推断,这是花剌子模诸王及其妻子和侍役的塑像。塑像都是未经烧制的泥像,上加彩色;面部造型极其真实,无疑是人的肖像,目前收藏在圣彼得堡埃米塔什国立博物馆。〔4〕

托普拉克·卡拉古城出土的两尊粟特女神泥塑像,曾在1969年送到日本东京和京都进行巡回展览。从这次展览的目录中,我们见到入藏埃米塔什博物馆的两个粟特女神泥塑像(展品编号105—106号),年代断在公元3—4世纪。〔5〕无论制作工艺还是艺术造型,这两个泥塑女神像皆与勒柯克在吐鲁番发现的两尊泥女神塑像相似。

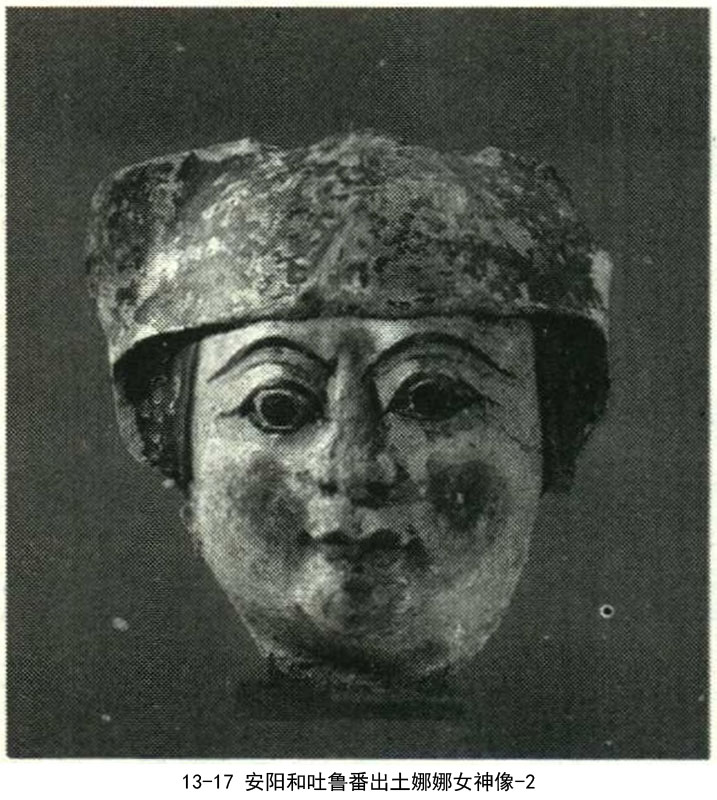

安阳出土的北周石棺床上雕刻有一尊粟特火祆教女神——娜娜的图像。这位粟特火祆教女神的艺术形象,居然与勒柯克在吐鲁番发现的女神泥塑像如出一辙。〔6〕如果上述判断不误,那么吐鲁番出土的两尊女神泥塑像当系粟特火祆教女神——娜娜的艺术形象。

1969年在日本举办的中亚古代艺术品巡回展上,还展出了德国考察队在吐鲁番发现的另一尊三眼神泥塑像(展品编号148号)。据展品目录介绍,这个泥塑像高约7厘米,时代断在公元10世纪。〔7〕这尊泥塑神像不见于格伦威德尔和勒柯克的考古报告,目前也收藏在柏林印度艺术博物馆。吐鲁番文书提到高昌王国流行火祆教,供祀风伯(粟特风神)和大坞阿摩(火祆教主神阿胡拉·马兹达)。

据印度学者笈多(S.P.Gupta)研究,印度教对粟特艺术亦产生深远影响,许多粟特神借鉴了印度教神像。塔吉克斯坦片治肯特壁画上共出现五位印度神,他们是梵天(Brahma)、帝释天(Indra)、大自在天(Mahadeva/Shiva)、那罗延天(Narayana)和毗沙门天(Vaishravana)。然而,这五位印度神祇中的前三位——梵天、帝释天、湿婆神,分别相当于粟特本土三位神祗祖尔万神(Zurvan),阿摩(Adbag)和风神(Veshparker),但是后两位印度神祇——那罗延天和毗沙门天则没有与之对应的粟特本地神。据穆格山出土的粟特文写本,梵天采用蓄须的形象,帝释天为三只眼神,而湿婆则是一位三头神。片治肯特壁画上有些神像上标有名字。李夫什兹(V.A.Livshits)发现其中一个三头神壁画上标有粟特风神(Veshpur〔kar〕)的名字。〔8〕吐鲁番胜金口的两尊三眼神泥塑头像采用了印度教帝释天的三眼神形象,相当于粟特火祆教大神阿摩(Adbag)以及波斯火祆教主神阿胡拉·马兹达。片治肯特的一幅三眼神壁画,与吐鲁番出土的两尊粟特阿摩神泥塑大同小异。

总之,德国考察队发现的这尊三眼神泥塑像,正是公元8—9世纪高昌回鹘王国流行火祆教的实物证据。

注释

〔1〕姜伯勤:《敦煌吐鲁番文书与丝绸之路》,北京:文物出版社,1994年,页239—240。

〔2〕林梅村:《楼兰》,北京:中央党校出版社,1999年,页177。

〔3〕穆舜英等编:《中国新疆古代艺术》:149页,乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,1994年,图版386。

〔4〕蒙盖特著:《苏联考古学》,北京:科学出版社,1963年,页240—241。

〔5〕这个展览图录把她们当作乐神头像,误以为是男子头像,年代定在公元3—4世纪(参见The Tokyo National Museum and the Kyoto National Museum(ed.)1969;图版见105—106;英文说明见页35)。

〔6〕Takeshi Umehara et al (ed.),Miho Museum,Kyoto,1997,p.254.

〔7〕The Tokyo National Museum and the Kyoto National Museum (ed.),Scythian,Per-sian and Central Asian Art frrom the Hermitage Collection,Leningrad,Tokyo and kyoto,1969(图版见第148号6;英文说明见页37)。

〔8〕S.P.Gupta,“Hindu Gods in Western Central Asia A Lesser Known Chapter of In-dian History,” Dialogue,vol. 3,No. 4,2002.

第四节 景教和基督教

作者:林海村

北宋王延德于太平兴国七年(982)访问高昌回鹘王国时,见到此地“复有摩尼寺、波斯僧,各持其法,佛经所谓外道者也。”唐代景教称“波斯教”,所以唐代来华的景净和阿罗本又称“波斯僧”。太平兴国“九年(984)五月三日,西州回鹘与波斯外道来朝贡”(《宋史·天竺传》)。王延德所谓“波斯僧”和“波斯外道”,皆指高昌波斯景教徒而言。

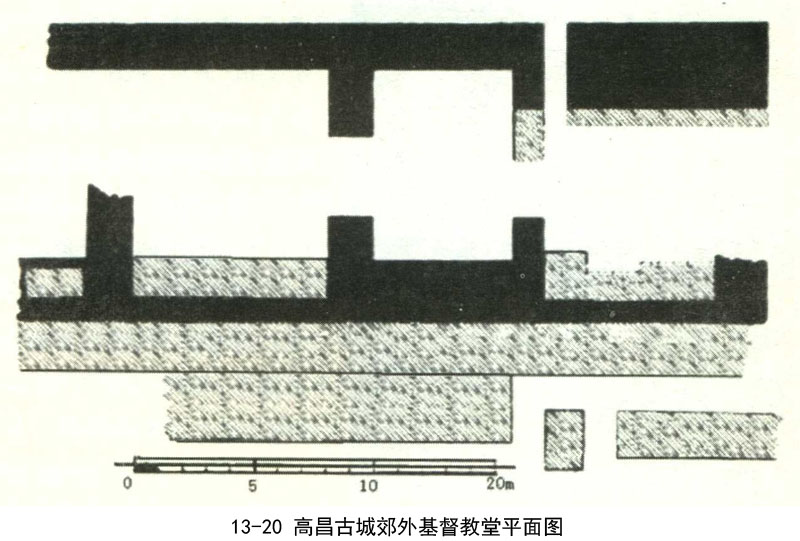

20世纪初,德国吐鲁番考察队在高昌古城附近发现一所基督教寺院,从中发掘出许多壁画和文书残片。其中三个残片用叙利亚文突厥语拼写,另一残片用叙利亚文粟特语拼写。研究者一般将高昌基督教遗址废弃定在公元10世纪。

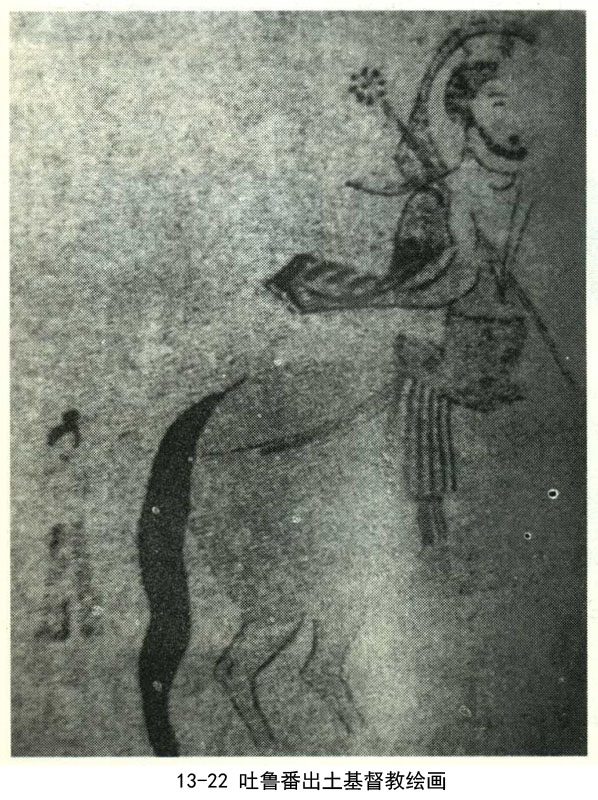

高昌基督教壁画的风格带有明显的拜占庭艺术风格,其中一幅表现一群手持树枝的信徒簇拥着一位牧师。勒柯克起初以为是表现基督教祭司施洗礼的情景,后来意识到这应是描写Palmsunday(圣枝节),也即复活节前一星期天人们欢迎基督进入耶路撒冷的情景。意大利文艺复兴时期画家乔托(Giotto di Bondone)的名画《基督进耶路撒冷》,表现的就是这个情景(参见书前彩图26)。和基督教有关的壁画还发现了几幅,但都比较残碎。一幅较完整的壁画残片描绘了一位正在向基督忏悔的青年女子的形象。这些壁画形象生动地再现了1000多年前基督教在高昌流行的历史风貌。此外,勒柯克在高昌古城还发现了一些绢画,其中一个残画绘有手持十字杖的基督像,当系基督教艺术。

这些艺术品全被运往德国,现存柏林印度艺术博物馆。据考证,这批基督教壁画和绢画大约创作于公元9—10世纪,相当于晚唐时期。

吐鲁番北部葡萄沟(Bulayiq),是高昌景教一个重要传播中心。德国吐鲁番考察队在葡萄沟及其以西5公里的库鲁特卡(Kurutka)景教废寺发现了数以百计的景教和基督教经卷残片。绝大多数属于叙利亚文粟特语基督教文献,大约30—40件为叙利亚文突厥语景教残片,此外还有零星中古波斯语和希腊文—叙利亚文双语景教残片。〔1〕值得注意的是,回鹘文也用来翻译景教文献。例如,葡萄沟景教废寺发现的《巫师的崇拜》、《乔治殉难记》等回鹘文景教残卷。

伽色尼王朝史家伽尔迪兹(Gardizi)记述吐鲁番地区流行多种宗教,回鹘可汗虽然是摩尼教的虔诚信徒,“但他并不排斥其他宗教,在他的城市和统治区内,基督教徒、祆教徒和佛教徒和平共处”。〔2〕故知基督教和景教在吐鲁番地区一直流行到11世纪中叶。

公元13世纪初,丘处机前往中亚朝见成吉思汗,途经天山东部畏兀儿人居地,“宿轮台(指唐代轮台旧址,在今新疆米泉至昌吉之间)之东,迭屑头目来迎”(《长春真人西游记注》)。所谓迭屑即大秦景教流行中国碑的达娑,源于波斯语“修士”。法国使臣卢不鲁克前往漠北朝见蒙哥汗时,也遇到畏兀儿景教徒,据说他们与撒拉森人(粟特伊斯兰教徒)混居,两教派信徒之间经常发生争执。马可波罗在火州(吐鲁番)遇到景教徒,据说他们常与佛教徒通婚。〔3〕尽管有上述记载,但是目前尚未发现11世纪以后景教或基督教仍流行于吐鲁番地区的考古学证据。

回鹘人属于色目人,有元一代,帮助蒙古人统治中国,所以回鹘景教徒的行踪在内蒙古赤峰和福建泉州亦有发现。在内蒙古赤峰发现了回鹘景教徒的墓志铭,在泉州发现了回鹘景教徒的墓碑。

1983年,在内蒙古赤峰市西南松山区城子乡画近沟门村一农民发现一方墓砖,长47.2厘米,宽39.5厘米,厚6厘米。正面有字,中上部是大型十字架图案,十字架中圆圈内是一朵梅花图案。十字架下为莲花座。类似的图案在泉州、西安、扬州、内蒙古敖伦苏木古城等地都有发现。十字架上方两边各有一行叙利亚文,下方两边各有四行回鹘文。两行叙利亚文是“par lwo Teh//sbara beh”,出自《旧约·诗篇》第34章第6节,意为“仰之信之”。同样内容的景教刻石在北京房山还有发现。赤峰墓砖回鹘文部分的内容是“亚历山大大帝纪年一千//五百六十四年(1253);桃花石纪年牛年正月//二十日。这位京帐首领//药难部队的将军,在他//七十一岁时,完成了上帝的使命。//愿这位大人的灵魂永久地//在天堂安息吧!”〔4〕

注释

〔1〕Nicholas Sims-Williams:“A Greek-Sogdian Bilingual from Bulayiq,”Academia Nazionale dei Lincei,Istituto,Itallano per l' Africa el' Oriente,Convegno inter-nazionale sul tema,La Persia e Bisanzio,pp.14-18,Ottobere,2002.

〔2〕伽尔迪茨于1048—1052年写成《记录的装璜》一书,现有牛津和剑桥两个较晚时期的抄本。该书关于突厥的两章现有英译本,参见Archaivum Euasiae Medii Avei,1982,pp.109-217;陈国光:《伊斯兰教在吐鲁番地区的传播》,《西域研究》2002年第3期,页57。

〔3〕刘迎胜:《元代西北地区的佛教》,南京大学历史系元史研究室编:《元史及北方民族史研究集刊》1990年第6期;《蒙元时代中亚的聂思脱里教分布》,南京大学历史系元史研究室编:《元史及北方民族史研究集刊》1990年第7期,页66—73。

〔4〕牛汝极:《维吾尔文古文字与古文献导论》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,1997年,页100—108。

第五节 摩尼教

作者:林海村

摩尼教在波斯和中亚不断遭到镇压,于是许多摩尼教徒亡命东方,分布最靠东方的地区就在吐鲁番。唐代以后,摩尼教东方教主住地就在柏孜克里克,在高昌古城和柏孜克里克都建有摩尼教寺院。回鹘西迁之初,吐鲁番一些佛教石窟寺被回鹘人改建为摩尼教石窟。在高昌古城K寺院还发现许多摩尼教壁画和绘画,极大丰富了我们对中世纪摩尼教艺术的知识。

吐鲁番摩尼教遗迹的发现始于20世纪初。1902—1914年间,德国柏林民俗博物馆的格伦威德尔和勒科克带队,先后在新疆进行了四次考察,在吐鲁番柏孜克里克、胜金口、吐峪沟、交河故城、高昌故城等遗址作了大规模发掘工作。1905—1913年陆续发表考古简报,认为高昌故城中编号为K和α遗址属于摩尼教寺院,在K遗址还发现一个摩尼教寺院的藏书室。

1909年,俄国科学院也派出一支考察队,由奥登堡带领,在吐鲁番做调查,他们在1914年发表的简报中声称,柏孜克里克石窟第38窟(格伦威德尔编号第25窟),属于摩尼教寺院。1931年,法兰西学院教授哈金(J.Haeken)在柏孜克里克考察后,认为第27窟(格伦威德尔编号17窟),改建前是一座摩尼教寺院。1988年,日本大阪大学教授森安孝夫来吐鲁番考察,并于1991年发表专著,认为格伦威德尔编号第22窟(森安孝夫35窟)是一座摩尼教寺院,他还提到第8窟(格伦威德尔第1窟的北邻窟)有摩尼教题记,也属于摩尼教寺院。北京大学晁华山教授在柏孜克里克、胜金口、吐峪沟等遗址进行了广泛调查,据说又发现几十个摩尼教洞窟,但是他的辨识目前尚存在争议。

据目前调查和研究,吐鲁番的摩尼教寺院大致可以分为两个时期:第一期约在公元640—850年,包括高昌故城K和α遗址、吐峪沟11座窟以及柏孜克里克北区6座窟等19座摩尼教石窟寺,为唐西州时期粟特人和回鹘人所建造;第二期时代约在公元850—1000年,包括柏孜克里克中区、南区的13座窟,以及胜金口的南、北寺的9个摩尼教石窟寺,是西迁后高昌回鹘所建造的。10世纪末,西州回鹘改宗,这些石窟便被封闭并陆续改建为佛教石窟。〔1〕

德国吐鲁番考察队的勒科克在高昌故城内K遗址发掘出摩尼教经卷的地方,应该就出自该寺院的“经图堂”。此外,唐西州时期和西州回鹘时期摩尼教洞窟形制、壁画题材、内容上也存在着时代差异:唐西州时期的洞窟礼忏堂较小,斋讲堂装饰有7世纪萨珊波斯、中亚流行的联珠纹,洞窟前室前壁画着的施主像,穿着西亚式的竖条纹窄袖外套。而在西州回鹘时期,礼忏堂等规模明显大于前一时期,不见7世纪流行纹饰,洞窟壁面上出现大量回鹘文榜题,显然与西州回鹘国力强盛以及对摩尼教的大力推崇有关。

新疆文物考古所考古队在清理柏孜克里克千佛洞的时候,发现几份保存非常好的文书,内容是各地方摩尼教徒对教主的致敬,比如希望平安、幸福、事业昌盛等,上面一些图案是描金的,出土地点就在柏孜克里克石窟寺下面某个石窟。东方教主在摩尼教历史上是让人非常关心的,如最后是什么情况,住地怎么样等。实际上是两间破窑洞,遍地垃圾,生动表现了摩尼教最后的命运。

注释

〔1〕晁华山:《寻觅淹没千年的东方摩尼寺》,《中国文化》1993年第8期,页1—20。

丝绸之路考古十五讲/林海村编著.-北京: 北京大学出版社, 2006.8;